Рост и продуктивность лиственницы в 67-летних коллекционно-географических культурах учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ

Автор: Кулаков Е.Е., Сиволапов Алексей Иванович

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная таксация

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты последней инвентаризации географических культур лиственницы Сукачева, которые были заложены в 1955 г. на территории учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова с целью оценки, отбора и использования наиболее перспективных экотипов для лесоразведения в условиях Воронежской обл. Чтобы установить степень устойчивости и продуктивности культур, на территории выбранных объектов проведена глазомерная и инструментальная оценка деревьев с помощью Resistograph. В результате исследований отмечено, что среди всех экотипов более 90 % составляют деревья без признаков ослабления. Инструментальный анализ состояния экотипов с помощью Resistograph показал отсутствие внутренних повреждений и гнилевых патологий.

Селекция, географические культуры, лиственница сукачева, санитарная оценка, resistograph

Короткий адрес: https://sciup.org/143179855

IDR: 143179855 | УДК: 631.527 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2023.1.04

Текст научной статьи Рост и продуктивность лиственницы в 67-летних коллекционно-географических культурах учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ

В условиях Воронежской обл. одной из задач повышения продуктивности лесов является развитие селекции лесных культур аборигенных и интродуцированных видов. Несмотря на то что селекции лесообразующих пород здесь уделяется большое внимание, ее результативность в отношении пород-интроду-центов недостаточна.

Опытные объекты древесных интродуцен-тов, расположенные на территории Воронежской обл., могут стать хорошей базой для обоснования эффективности этих видов. Среди интродуцируемых древесных пород лиственница зарекомендовала себя как одна из наиболее перспективных для лесовыращивания и озеленения. Культуры лиственницы характеризуются высокой производительностью, они в 1,2–2,0 раза превышают продуктивность насаждений сосны и ели [1–3]. Опыт выращивания лиственницы в условиях лесостепи показал не только ее высокую продуктивность, но и устойчивость к абиотическим и биотическим факторам среды. На территории учебно-опытного лесхоза (УОЛ) ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова культуры лиственницы достигли 67-летнего возраста, что позволяет выявить лучшие экотипы этой породы по продуктивности, устойчивости и качеству древесины для лесоразведения в Воронежской обл.

Цель исследования – анализ и оценка перспектив селекции лиственницы Сукачева 5-ти географических происхождений на примере созданных Р.И. Дерюжкиным коллекционно-географических культур.

Объекты и методы исследования

Исследования проводили в 2019 г. на объектах, расположенных в лесостепной части Воронежской обл., в Правобережном лесничестве УОЛ ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова (кв. 54). Район исследования находится в умеренном климатическом поясе между 52° и 49° с. ш. Среднегодовая температура в 2019 г. достигала +8,9 °С (при норме +6,1 °С). Климат умеренно-континентальный. Лето относительно жаркое, зима умеренно-холодная. Климат формируется под влиянием умеренных, тропических и арктических воздушных масс. Количество осадков, выпадающих на территории области, изменяется с северо-запада на юго-восток и восток от 550 мм до 450 мм.

Площадь географических культур – 1,0 га, их посадку осуществляли в 1955 г. 2-летними сеянцами под меч Колесова с размещением посадочных мест 1,5 х 0,5 м. Растения на участке объединены в группы по 100 шт. по каждому географическому происхождению. В центре и по границам участка высажена рябина обыкновенная ( Sorbus aucup a ria ), между секциями - клен татарский ( A cer tat a ricum ). Тип почв - серые лесные суглинистые. В качестве объектов исследований выбраны экотипы лиственницы Сукачева ( Larix sukaczewii Djil. Dyl.) из Архангельской обл. (61–64° с. ш.); Латвии и Эстонии (57–58° с. ш.); Ивановской, Костромской, Тверской (57–58° с. ш.); Пермской и Челябинской (57–58° с. ш.); Свердловской (55–60° с. ш.) областей.

В процессе селекционной оценки осуществлен отбор лучших экотипов лиственницы Сукачева по продуктивности, среди них выделены кандидаты в плюсовые деревья [4]. Для определения устойчивости и продуктивности культур на территории отобранных объектов проведен сплошной перечет деревьев по 2-сантиметровым ступеням толщины. Диаметры измерены в двух взаимно перпендикулярных направлениях мерной вилкой, высоты – с использованием высотомера Blume-Leiss [5]. Категории санитарного состояния определяли по наличию сухих ветвей в кроне, приросту, степени охвоенности согласно шкале Правил санитарной безопасности в лесах [6].

Для оценки сохранности культур на момент обследования подсчитывали число живых и усохших деревьев, число пней и пустых посадочных мест. Полученные результаты сравнивали с числом высаженных сеянцев. Кроме того, устанавливали динамику отпада путем сопоставления начального количества деревьев с сохранившимися по учету в предыдущие годы. Учет сохранности культур сделан в 67-летнем возрасте; сохранность в 5-, 10- и 15-летнем возрастах установлена по архивам Р.И. Дерюжкина.

В исследуемых экотипах выполнена инструментальная оценка древесины на наличие внутренних повреждений с помощью Resistograph 4452S. Принцип работы прибора Resistograph следующий: тонкая игла входит в древесину и по мере ее вращения измеряется сопротивление. При этом низкое сопротивление фиксируется в прогнившей и нарушенной зоне, а высокое сопротивление – в не поражённой краевой зоне. После получения резистограмм в рамках исследований были оценены и рассчитаны параметры плотности годичных колец в программе TSAPWin [7].

Результаты и обсуждение

Значительный отпад растений наблюдался в первое 5-летие – в среднем 23 %. У отдельных экотипов (Черевсконский, Охтие, Григорьевское) он достигал 35,8–47,2 %. В последующее 5-летие отпад сеянцев в географических культурах снизился у экотипов из Яренского (16,4 %), Шенкурского (13,5), Серебрянского (21,5), Висимского (5,7), Наволокского (11,3) и Григорьевского

(15,5 %) лесхозов. При этом увеличился отпад растений у экотипов из Обозерского (19,9 %), Виноградского (11,2), Онежского (22,9), Невьянского (28,4), Н. Ляли (18,6), Гари (36,4), Юрьевского (23,5) и Цесвайского (10,9 %) лесхозов. С 10- до 15-летнего возраста у лиственницы Сукачева из Архангельской обл. наименьший отпад наблюдался у экотипов из Шенкурского (0,7 %), Яренкского (1,0) и Обозерского (2,3 %) лесхозов. В 10–15-летнем возрасте среди экотипов из Свердловской обл. отпад колебался от 0,9 (Серебрянский) до 5,5 % (Н. Ляля), экотипов из Ивановской, Костромской, Тверской областей – от 1,2 (Юрьевский, Кострома) до 7,6 % (Катон-Карагач), Пермской и Челябинской областей – от 0,7 (Григорьевское) до 3,1 % (Осинский), Латвии и Эстонии – от 0 (Охтие) до 2,4 % (Ракверск).

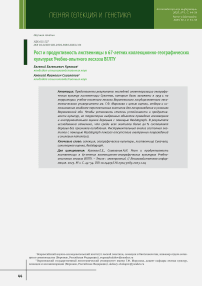

На момент обследования (2019 г.) наибольшая сохранность культур отмечена у экотипов из Архангельской, Свердловской, Пермской и Челябинской областей. Динамика сохранности культур лиственницы в зависимости от географического происхождения представлена на рис. 1.

При одинаковых полноте и типе леса чистые лиственничники достаточно успешно растут в высоту, достигая к 67-летнему возрасту 21 м, что соответствует I классу бонитета. Таксационная

1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 35 36 48 38 45 46

Номер экотипа

Сохранность, лет:

■ 5

♦ 10 ■ 15 ♦ 65

Рис. 1. Динамика сохранности географических культур лиственницы Сукачева (данные 5-, 10-, 15-летних культур из архива Р.И. Дерюжкина)

характеристика исследуемых экотипов представлена в табл. 1.

Наибольшей высотой, диаметром и запасом среди экотипов Архангельской обл. характеризуются лиственницы из семян Виноградского (средние диаметр – 22,6 см; высота – 21,7 м; запас – 246 м3/га) и Обозерского (23,6 см;

21,7 м; 294 м3/га соответственно) лесхозов, а наименьшими показателями – культуры из семян Шенкурского и Онежского лесхозов (см. табл. 1). У лиственниц из Свердловской обл. наиболее продуктивны образцы из Рож и Висимского лесхозов (средние диаметр – 21,6 и 20,1 см; высота – 20,3 и 20,1 м; запас – 485

Таблица 1. Таксационная характеристика географических культур лиственницы Сукачева (2019)

|

№ экотипа |

Лесхоз (лесничество) |

Средний диаметр, см |

Средняя высота, м |

Класс бонитета |

Полнота |

Средний запас, м3/га |

Архангельская обл. 61–64° с. ш.

|

1 |

Обозерский |

23,6±0,23 |

21,7±0,10 |

I |

0,8 |

294 |

|

2 |

Виноградский |

22,6±0,19 |

21,7±0,10 |

I |

0,6 |

246 |

|

3 |

Яренский |

20,7±0,18 |

20,5±0,10 |

I |

0,8 |

157 |

|

4 |

Шенкурский |

19,2±0,20 |

19,4±0,10 |

II |

0,8 |

105 |

|

5 |

Онежский |

18,9±0,23 |

19,4±0,10 |

II |

0,7 |

105 |

|

6 |

Черевконский |

20,9±0,23 |

20,2±0,10 |

I |

0,6 |

163 |

Свердловская обл. 55–60° с. ш.

|

16 |

Рож |

21,6±0,11 |

20,3±0,20 |

I |

1,0 |

485 |

|

17 |

Серебрянский |

21,1±0,15 |

20,4±0,20 |

I |

0,4 |

86 |

|

18 |

Невьянский |

19,4±0,10 |

19,9±0,50 |

I |

1,0 |

322 |

|

19 |

Висимский |

21,8±0,47 |

20,1±0,30 |

I |

0,8 |

465 |

|

20 |

Н. Ляля |

18,8±0,17 |

19,1±0,10 |

II |

0,7 |

206 |

|

21 |

Исовский |

21,2±0,13 |

20,6±0,60 |

I |

0,8 |

242 |

|

22 |

Березовский |

18,0±0,16 |

18,5±0,10 |

II |

0,7 |

160 |

|

23 |

Гари |

18,4±0,20 |

18,5±0,10 |

II |

1,0 |

345 |

Ивановская, Костромская и Тверская области 57–58° с. ш.

|

24 |

Наволокский |

23,3±0,32 |

21,5±0,10 |

I |

1,0 |

325 |

|

25 |

Юрьевский |

19,9±0,20 |

20,7±0,10 |

I |

0,8 |

223 |

|

26 |

Юрьевский |

18,7±0,15 |

19,0±0,10 |

II |

0,7 |

183 |

|

27 |

Кострома |

22,2±0,32 |

21,2±0,20 |

I |

1,0 |

309 |

|

28 |

Катон-Карагач |

21,7±0,18 |

21,1±0,10 |

I |

1,0 |

466 |

Латвия и Эстония 57–58° с. ш.

|

34 |

Судро-Янси |

16,5±0,35 |

17,5±0,03 |

II |

0,7 |

286 |

|

35 |

Эльза, Пуду |

22,8±0,53 |

20,3±0,20 |

I |

1,0 |

390 |

|

36 |

Ракверск |

21,1±0,27 |

20,1±0,10 |

I |

1,0 |

452 |

|

48 |

Охтие |

28,6±0,25 |

23,4±0,10 |

Iа |

0,3 |

567 |

|

37 |

Вирала |

20,3±0,22 |

19,6±0,10 |

I |

1,0 |

120 |

|

38 |

Цесвайский |

18,3±0,17 |

19,0±0,10 |

II |

0,5 |

152 |

Пермская и Челябинская области 55–58° с. ш.

Лиственницы Сукачева из семян, собранных в местах, близких по широте и высоте над ур. моря к Воронежской обл. (51,67° с. ш.; 39,18° в. д.; 200–400 м над ур. моря) – Пермская и Челябинская области, – имеют наибольшие средние высоту, диаметр, запас и прирост. А лиственница Сукачева из семян, собранных на высоте ниже 109 м над ур. моря (экотипы из Латвии и Эстонии, Архангельской и Свердловской областей), имеет наименьшие средние высоту, диаметр и запас. Лиственницы Сукачева других географических происхождений по высоте занимают промежуточное положение между названными провениенциями.

Это согласуется с исследованиями В.П. Тимофеева [8], которые показали, что перемещение семян лиственниц Сукачева и сибирской с востока на запад при близких значениях северной широты и высоты над уровнем моря не оказывает негативного влияния на рост растений в условиях умеренно континентального климата. Перемещение семян лиственниц в широтном направлении допустимо только в пределах 3–4°. Вне этих пределов замедляется рост, снижается сохранность насаждений. При этом с возрастом у медленнорастущих особей разница в показателях роста между климатипами сглаживается [8].

Категории санитарного состояния деревьев разных экотипов значительно отличаются. Ослабленными являются культуры из семян Яренского и Черевконского лесхозов Архангельской обл., средневзвешенная категория состояния которых составила 2,0 и 1,66 соответственно. У экотипов из Свердловской обл. к ослабленным отнесены деревья из Серебрянского лесхоза (1,51), у экотипов из Прибалтики – Судро-Янси (1,83), Вирала (1,51) и к сильно ослабленным – из Ракверска (3,28).

Лучшим санитарным состоянием характеризуются лиственницы Сукачева из Ивановской, Костромской и Тверской областей (1,23), а также Пермской и Челябинской (1,32) и Свердловской областей (1,37), среди которых встречается минимальное количество ослабленных и усохших деревьев.

Таким образом, 91 % деревьев всех исследуемых происхождений не имеет признаков ослабления, 4 % приходится на ослабленные деревья и 5 % – на свежий и старый сухостой.

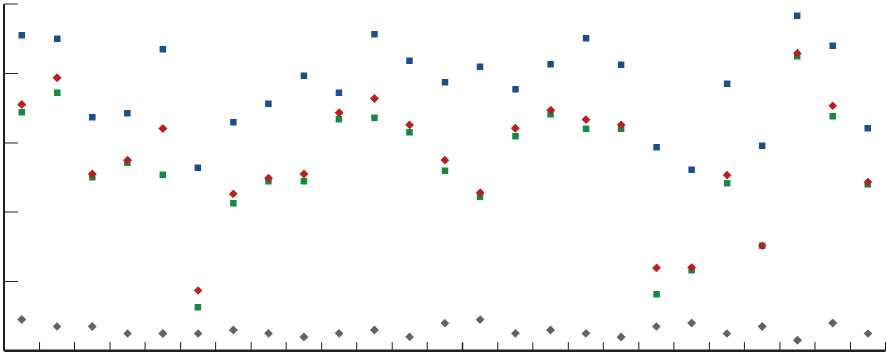

Оценить санитарное состояние и биологическую устойчивость экотипов невозможно без выявления закономерностей распределения деревьев по ступеням толщины и категориям состояния, это распределение представлено на рис. 2.

Деревья без признаков ослабления в основном приходятся на ступени толщины от 12 до 44 см, среди них наибольшая доля здоровых выявлена у лиственницы Сукачева из Ивановской, Костромской, Тверской областей (96 %), из Свердловской обл. и Прибалтики (92 %), Пермской и Челябинской областей (90 %) и Архангельской обл. (86 %). Доля ослабленных деревьев со ступенями толщины от 12 до 44 см в среднем составляет 9 % у экотипов из Архангельской обл. (Виноградский лесхоз – 29 %, Яренский – 13, Онежский – 11 %), 7 % у Осинского экотипа из Пермской и Челябинской областей, 1 % у Висим-ского из Свердловской обл. У остальных экотипов ослабленные деревья не обнаружены. Из общего числа ослабленных деревьев около 10 % относится к ступеням толщины от 12 до 32 см.

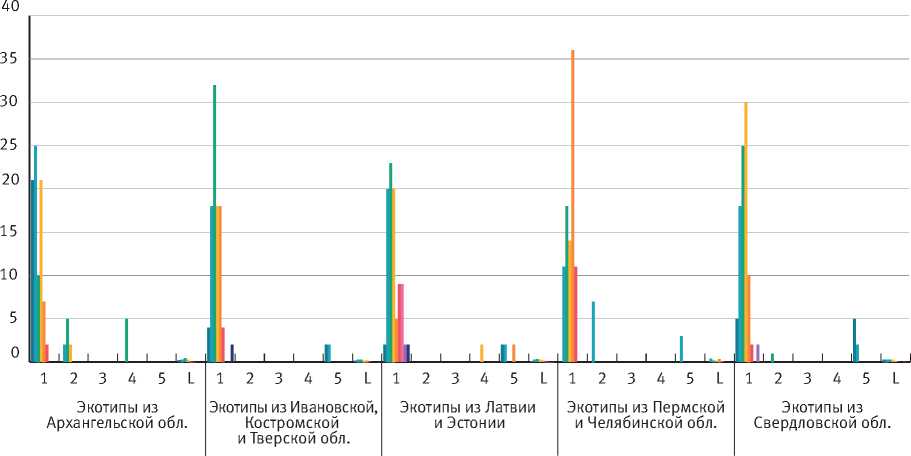

Распределение по ступеням толщины и высоте показало, что у всех экотипов лиственницы Сукачева выделяются растения, которые существенно превосходят по высоте и диаметру средние деревья. Среди них были выделены кандидаты в плюсовые деревья (рис. 3).

Ступени толщины, см:

12 16 20 24 28 32 36 40 44

Рис. 2. Распределение деревьев в экотипах по ступеням толщины и категориям санитарного состояния: 1, 2, 3, 4, 5 – категории состояния, L – средневзвешенная категория состояния

Обозерский Виноградский

Яренский

Шенкурский

Онежский Черевконский Рож Серебрянский Невьянский

Висимский

Н. Ляля Исовский Березовский

Гари Наволокский

Юрьевский

Кострома Катон-Крагач

Судро-Янси

Эльза, Пуду

Ракверск Охтие

Вирала

Цесвайский Осинский

Григорьевское

Минусовые Нормальные

Рис. 3. Селекционная оценка экотипов в географических культурах

80 100

%

Плюсовые

У деревьев лиственницы, выделенных в качестве кандидатов в плюсовые деревья, высота больше, чем у среднего дерева, на 20,1 %, а диаметр – на 30,6 %. Всего выделено 26 кандидатов в плюсовые деревья.

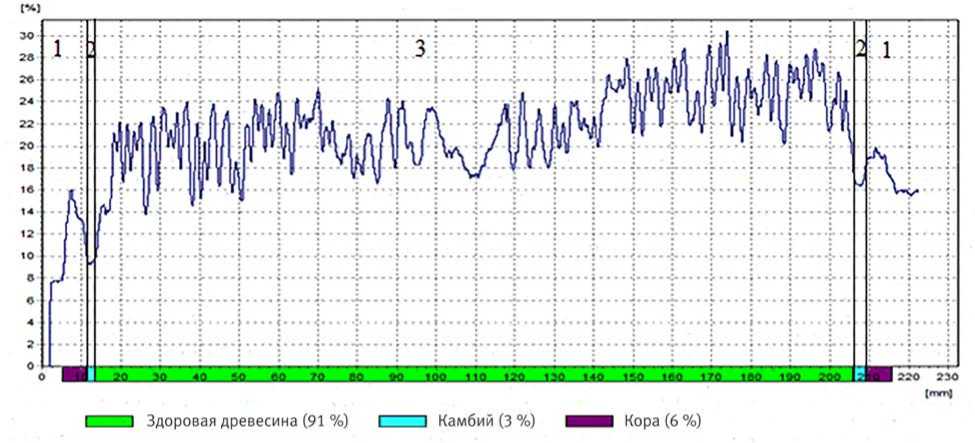

В ходе исследований, помимо глазомерной оценки санитарного состояния древостоя, была проведена инструментальная диагностика на наличие скрытых гнилей и повреждений с помощью Resistograph. Анализ состояния деревьев лиственницы с помощью Resistograph позволил изучить структуру древесины на корню, что по сравнению с традиционными методами менее деструктивно [9, 10]. Пример полученных рези-стограмм приведен на рис. 4. На резистограмме представлены 3 области древесины: 1 – кора, 2 – камбий, 3 – здоровая древесина без признаков гниения. В среднем на долю коры приходится 5 % всего объема ствола, камбия – 2 и древесины – 93 %. Полученные с помощью Resistograph профили свидетельствуют об отсутствии гнилевых повреждений во всех исследуемых экотипах.

Данные о плотности годичных колец отражают рост деревьев и влияние на него различных

Рис. 4. Резистограмма экотипа лиственницы Сукачева из Свердловской обл.

факторов [11]. Применительно к лиственнице изучение качества древесины с учетом устойчивости к патогенам показало значительную изменчивость физико-механических свойств [12–16]. Результаты изучения структуры древесины различных экотипов лиственницы представлены в табл. 2.

Наибольшая ширина годичного кольца отмечена у экотипов из Пермской и Челябинской областей, у остальных экотипов она колеблется в пределах 9,7–9,8 мм. Плотность, как одна из характеристик макроструктуры древесины, имеет тесную связь с таким показателем, как процент поздней древесины. По исследованиям многих авторов у хвойных пород плотность поздней древесины в абсолютно сухом состоянии выше плотности ранней в 2–3 раза. В связи с этим при более высоком содержании поздней древесины общая плотность возрастает. Наибольший процент поздней древесины выявлен у экотипа из Виноградского лесхоза Архангельской обл. (38 %), наименьший – у экотипов из Ивановской, Костромской и Тверской областей (Юрьевский) – 35 %. Поэтому экотип из Архангельской обл. можно рекомендовать в качестве постоянного лесосеменного участка, семена которого позволят создать лесные культуры с повышенными физико-механическими свойствами древесины.

Выводы

-

1. Изучение адаптационной способности лиственницы позволило выявить наиболее

-

2. Установлено, что среди всех исследуемых экотипов 91 % деревьев не имеет признаков ослабления, 4 % приходится на ослабленные деревья и 5 % на свежий и старый сухостой.

-

3. Инструментальная оценка с помощью Resistograph показала отсутствие скрытой гнили и повреждений.

-

4. Деревья лиственницы, выделенные кандидатами в плюсовые деревья, имеют превышение по высоте на 20,1 % и по диаметру на 30,6 % относительно средних. Всего выделено 26 кандидатов в плюсовые деревья, их следует аттестовать и использовать для создания лесосеменных плантаций.

Таблица 2. Структура древесины экотипов лиственницы

Список литературы Рост и продуктивность лиственницы в 67-летних коллекционно-географических культурах учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ

- Кулаков, Е.Е. Современное состояние географических экотипов лиственницы в условиях лесостепи / Е.Е. Кулаков // Наука будущего - наука молодых: сб. тезисов участников форума. - Т. 2. - Казань, 2016. - С. 136-138.

- Кулаков, Е.Е. 60-летние итоги интродукции экотипов лиственницы в условиях учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ / Е.Е. Кулаков, А.И. Сиволапов // Лесная наука, молодежь, будущее: матер. междунар. школы-конференции молодых ученых. - Институт леса НАН Беларуси, 2017. - С. 166-170.

- Мельник, П.Г. Естественное возобновление лиственницы в Центральной России / П.Г. Мельник, Н.Ю. На-сыпайко // Лесной вестник. - 2012. - № 1. - С. 74-78.

- Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. - Москва, 2000. - 98 с.

- ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки». - Москва: ЦБНТИлесхоз, 1984. - 10 с.

- Правила санитарной безопасности в лесах. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

- Rinn, F. Ein neues Verfahren zur direkten Messung der Holzdichte bei Laub- und Nadelh lzern / F. Rinn, B. Becker, B. Kromer // Dendrochronologia. - 1990. - Vol. 7. - P. 159-168.

- Тимофеев, В.П. Роль лиственницы в поднятии продуктивности лесов / В.П. Тимофеев. - Москва: изд-во АН СССР, 1961. - 169 с.

- Древесина лиственницы плантационной как сырье для целлюлозно-бумажной промышленности / Ю.П. Непенин, Н.Н. Большаков, В.Н. Крылов, В.А. Жалина, Г.Н. Горбачева // Проблемы повышения продуктивности лесов и перехода на непрерывное лесопользование: тез. докл. на всесоюз. науч.-практ. конф. (Архангельск, 22-23 ноября 1983 г.). - Архангельск, 1983. - С. 216-217.

- Rinn, F. A new method for measuring tree-ring density parameters / F. Rinn. - Physics diploma thesis, Institute for Environmental Physics. - Heidelberg University, 1988. - 85 p.

- Rinn, F. TSAP-Win: time series analysis and presentation for dendrochronology and related applications. Version 4.64. User reference / F. Rinn. - Heidelberg, Germany: Frank Rinn Distribution, 2013. - Р. 100.

- Panshin, A.J. Textbook of wood technology / A.J. Panshin, C. De Zeeuw. - NewYook, 1980. - 722 p.

- Бирюков, В.И. Физико-механические свойства древесины лиственницы сибирской, выращенной на черноземах / В.И. Бирюков // Лиственница: тр. СТИ. - Т. III. - Красноярск, 1973. - С. 66-70.

- Antonova, G.F. The Reasons for Earlywood and Latewood Formation / G.F. Antonova // Forest and Society: the Role of Research. Poster Abstracts. - Vol. III. XXI IUFRO Congress (7-12 August 2000). - Kuala-Lumpur, Malasia. - P. 47.

- Filipiak, M. Quality of Japanese larch stands in Poland / M. Filipiak, Z. Pilarek // Dendrobiology. - 2003. - Vol. 49. - P. 25-30.

- Курбатов, Н.А. Основные физико-механические свойства древесины лиственницы Южного Урала: тр. ЦНИИМОД. - Вып. III/ Н.А. Курбатов. - Москва: Гослестехиздат, 1934. - С. 73-105.