Рост и продуктивность сосново-липовых культур в лесной опытной даче Тимирязевской академии

Автор: Дубенок Н.Н., Кузьмичев В.В., Лебедев А.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Таксация леса

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Материалами для исследования стали данные многолетних наблюдений на постоянных пробных площадях (ППП), заложенных весной 1880 г. в Лесной опытной даче Тимирязевской сельскохозяйственной академии М.К. Турским и Н.С. Нестеровым. Для анализа динамики таксационных показателей древостоев на ППП проводили их выравнивание. До 95-110-летнего возраста культур сосна характеризуется большими значениями показателей продуктивности. В дальнейшем, в результате отпада крупномерных деревьев сосны, доминирующей породой в насаждении становится липа. Сосново-липовые древостои являются более долговечными и устойчивыми по сравнению с монокультурами сосны, в которых после 130-140 лет происходит интенсивный распад древостоя. Однако при отсутствии естественного возобновления сосны и других хвойных пород из таких насаждений формируются чистые липняки, что не всегда соответствует целям ведения хозяйства. В связи с этим в таких насаждениях необходимо проводить рубки ухода и переформирования, создавать частичные подпологовые лесные культуры и тем самым способствовать образованию смешанного разновозрастного хвойно-широколиственного насаждения.

Сосна, липа, смешанные лесные культуры, рост древостоев, продуктивность древостоев

Короткий адрес: https://sciup.org/143175750

IDR: 143175750 | УДК: 630.5 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2021.1.03

Текст научной статьи Рост и продуктивность сосново-липовых культур в лесной опытной даче Тимирязевской академии

Чистые древостои могут формироваться в случае невозможности произрастания других древесных пород, способных войти в состав верхнего яруса. Однопородные древостои часто имеют пирогенное или искусственное происхождение. В естественных условиях такие насаждения сохраняются недолго: постепенно в верхний ярус выходят другие древесные породы, что приводит к формированию смешанных насаждений [1, 2]. Согласно последним исследованиям [3–6], в европейской части России активно идет процесс внедрения в лесные фитоценозы широколиственных пород. Смешанные хвойно-широколиственные насаждения отличаются высокой продуктивностью, в условиях города лучше других насаждений выполняют функции по пылезадержанию, выделению кислорода и депонированию углекислого газа, характеризуются высоким рекреационным потенциалом [7, 8].

В последние годы после сплошных санитарных рубок, вызванных рядом объективных причин (пожары 2010 г. и вспышки численности короеда-типографа в 2010–2013 гг.), в Московской обл. активизировался процесс создания лесных культур [9]. В связи с этим большую актуальность приобретает проблема правильного выбора пород, так как от этого зависит устойчивость будущих насаждений [10, 11].

Основой разработки рекомендаций по ведению лесного хозяйства являются данные многолетних наблюдений на постоянных пробных площадях [7, 12]. В европейской части России такие материалы собраны в Лесной опытной даче Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, где с 1862 г. проводят наблюдения за формированием насаждений.

Сосново-липовые насаждения Лесной опытной дачи неоднократно становились объектом исследований. Так, в ряде публикаций отмечается, что смешанные сосново-липовые древостои в данных почвенно-климатических условиях характеризуются высокой продуктивностью

[7, 13–15]. А.Н. Югай пришла к выводу, что липа под пологом сосняков образует хорошо развитый и густой полог, который в теплый период года пропускает очень мало света и тепла к почве, тем самым предотвращая появление сорных растений и препятствуя размножению вредных для леса насекомых [14]. Благодаря липе испарение влаги из верхнего слоя почвы меньше, чем в чистых сосновых насаждениях. Кроме того, липа способствует очищению от сучьев стволов сосны, в результате чего повышается их полнодревесность. А.В. Лебедев отмечает, что в Лесной опытной даче происходит постепенная смена сосновых насаждений на липовые [16]. Интенсивное возобновление липы в 80–120-летних сосновых древостоях препятствует возобновлению других древесных пород.

Несмотря на многочисленные опубликованные результаты исследований, к настоящему времени не проанализированы данные многолетних наблюдений за ростом сосново-липовых культур в Лесной опытной даче Тимирязевской академии. Цель исследований – изучить рост и продуктивность сосново-липовых культур в условиях Лесной опытной дачи.

Объекты и методы исследований

Материалами для исследования послужили данные многолетних наблюдений на постоянных пробных площадях (ППП) 5/В, 5/Г, 5/Д и 5/Е, заложенных в Лесной опытной даче М.К. Турским и Н.С. Нестеровым в культурах, которые созданы весной 1880 г. Площадь ППП – от 0,26 до 0,29 га. Посадочный материал – 2-летние сеянцы сосны и 4-летние сеянцы липы. Сеянцы высаживали в соотношении 1:1 в ямки под лопату рядами по схеме «сам-пять». При такой схеме расстояние между рядами в 2 раза меньше, чем расстояние между растениями в ряду, а посадочные места в следующем ряду сдвинуты на половину этого расстояния таким образом, что высаженные 5 растений образуют 4 равнобедренных треугольника [7]. Всего на 1 га было высажено 4 392 растения. При формировании древостоев убирали только сухостой. За время наблюдений на каждой пробной площади было выполнено от 13 до 16 перечетов деревьев.

При анализе динамики таксационных показателей древостоев проводили их выравнивание. Для установления зависимости средних высот от возраста использовалась ростовая функция Митчерлиха:

H = a x (1 - exp(-b x A)) c , где:

H – cредняя высота, м;

-

A – возраст, лет;

-

a, b, c – параметры уравнения.

За начальную точку динамики по среднему диаметру принимали возраст достижения деревьями средней высоты 1,3 м. Значения средних диаметров выравнивали с использованием полиномов различных степеней, что позволило учитывать индивидуальные особенности роста.

Результаты и обсуждение

В ходе развития древостоя происходит отпад деревьев, уменьшается их численность. Математическое описание этого процесса – достаточно сложная задача, так как в течение онтоценогенеза периоды стабилизации численности сменяются периодами интенсивного отпада. Поэтому в большинстве случаев для выравнивания числа деревьев применяли методы кусочно-полиномиальной аппроксимации. В дальнейших расчетах точность определения суммы площадей поперечных сечений стволов на высоте 1,3 м и запаса стволовой древесины зависит от степени детализации индивидуальных особенностей изреживания древостоев. Сумму площадей сечений рассчитывали как произведение числа деревьев на площадь сечения среднего дерева. Запас древостоев определяли путем умножения суммы площадей сечений на видовую высоту. Зависимости видовой высоты (HF) от средней высоты (H) древостоев были получены по региональным таблицам хода роста культур сосны европейской части России и липовых древостоев зоны лиственных лесов (в настоящее время это зона хвойно-широколиственных лесов) европейской части России [17]. Уравнения зависимости: для сосны HF = 2,322 + 0,363H (коэффициент детерминации R2 = 0,974) и для липы HF = 1,498 + 0,399H (R2 = 0,999).

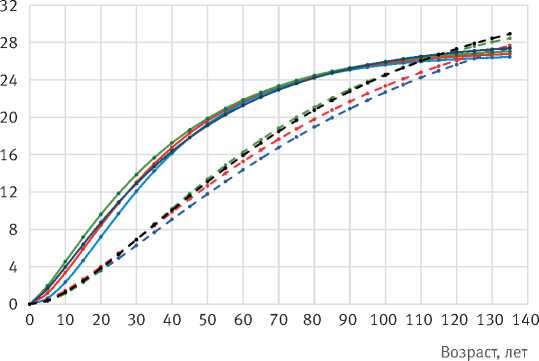

Динамика средней высоты сосново-липовых культур приведена на рис. 1. Для сосны и липы кривые изменения высоты на всех ППП имеют схожий характер. Кривые динамики средней высоты у сосны показывают, что в начальный период формирования культур липа характеризуется менее интенсивным ростом в высоту по сравнению с сосной. До 110 лет значения средних высот у сосны превышают аналогичный показатель для липы. После 80–100 лет в результате замедления роста сосны липа обгоняет её по значениям средней высоты.

Сосна (5/В)

Липа (5/Г)

Сосна (5/Е)

Липа (5/В)

Сосна (5/Д)

Липа (5/Е)

Сосна (5/Г)

Липа (5/Д)

Рис. 1. Динамика средней высоты сосны и липы в смешанных культурах

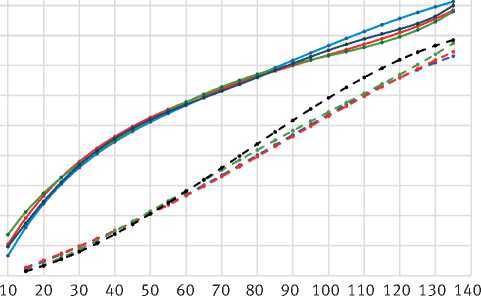

Анализ динамики толщины деревьев в сосново-липовых культурах показал, что на протяжении всего периода наблюдений средние диаметры деревьев сосны больше аналогичного показателя у липы (рис. 2).

Кривые изменения среднего диаметра ствола для каждой из пород до 60–70-летнего возраста на разных ППП практически накладываются друг друга. В дальнейшем, после завершения этапа интенсивного изреживания к возрасту 60–80 лет, кривые изменения диаметров стволов несколько расходятся.

Число деревьев, шт./га Средний диаметр, см

Возраст, лет

Сосна (5/В)

Липа (5/Г)

Сосна (5/Е)

Липа (5/В)

Сосна (5/Д)

Липа (5/Е)

Сосна (5/Г)

Липа (5/Д)

Рис. 2. Динамика среднего диаметра деревьев сосны и липы

в смешанных культурах

Сосна (5/В) Липа (5/В) Сосна (5/Г)

Липа (5/Г) Сосна (5/Д) Липа (5/Д)

Сосна (5/Е) Липа (5/Е)

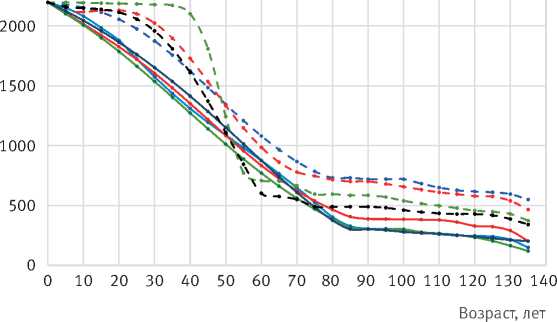

Рис. 3. Динамика численности деревьев сосны и липы в сосново-липовых культурах

Процессы изреживания сосны и липы в изучаемых культурах протекают по-разному. Резкое снижение числа деревьев липы начинается заметно позднее (после 20–25 лет), чем деревьев сосны (рис. 3). По численности растущих деревьев на всех ППП липа после 80 лет становится доминирующей.

На основании имеющихся данных можно предположить, что липа в рассматриваемых культурах более долговечна, чем сосна. Причиной этого могут быть происходящие климатические изменения. Липа как широколиственная порода является наиболее адаптированной к потеплению климата и снижению его влажности.

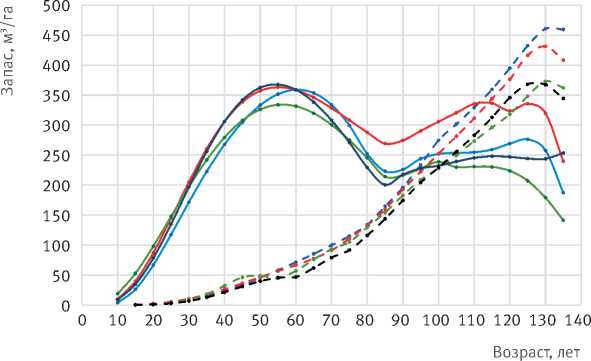

Анализ изменения запаса стволовой древесины показал, что для сосны в смешанных культурах характерно наличие двух хорошо выраженных максимумов: 50–60 лет и 100–130 лет. В эти периоды запасы стволовой древесины достигают 330–370 и 230–275 м3/га соответственно. У липы максимум запаса (370–460 м3/га) приходится на 125–130 лет (рис. 4). По запасу стволовой древесины в культурах до 95–110 лет преобладает сосна, пик её производительности наблюдается в возрасте 50–60 лет. Далее в результате отпада крупномерных деревьев доля сосны в составе древостоя снижается, и липа занимает господствующее положение в насаждении.

Выводы

Сосново-липовые культуры являются высокопроизводительными, более долговечными и устойчивыми фитоценозами по сравнению с монокультурами сосны, в которых после 130–140 лет происходит интенсивный распад [7]. Однако при отсутствии естественного возобновления сосны и других хвойных пород из таких насаждений постепенно формируются чистые липняки, что не всегда соответствует целям ведения хозяйства. Поэтому в таких насаждениях необходимо проводить рубки ухода и переформирования, создавать частичные подпологовые лесные культуры и тем самым способствовать

• Сосна (5/В) ^■в WЛипа (5/Г)

• Сосна (5/Е)

—• —Липа (5/В)

• Сосна (5/Д)

Липа (5/Е)

■ • Сосна (5/Г) Липа (5/Д)

Рис. 4. Динамика запаса стволовой древесины сосны и липы в сосново-липовых культурах

образованию смешанного разновозрастного хвойно-широколиственного насаждения.

Результаты опытов по выращиванию сосново-липовых культур в Лесной опытной даче подтверждают данные Л.В. Стоноженко [11] о том, что липу целесообразно вводить как сопутствующую породу, так как она выдерживает значительное затенение. При создании сосново-липовых лесных культур и ведении хозяйства в них необходимо учитывать, что сосна как элемент леса достигает максимальной продуктивности по запасу в 50–60 лет, а липа – в 125–130 лет.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, тема проекта «Изучение роста и продуктивности лесообразующих пород Лесной опытной дачи Тимирязевской академии по данным постоянных наблюдений с 1862 года», № проекта 1.2.9.

Список литературы Рост и продуктивность сосново-липовых культур в лесной опытной даче Тимирязевской академии

- Стоноженко, Л.В.Возобновление подпологомлеса внациональном парке «Угра»/Л.В. Стоноженко,С.А. Ко-ротков, В.А. Гришенков // Лесохозяйственная информация : электрон. сетевой журн. - 2018. - № 2. - С. 35-45.

- Рысин, Л.П. Биогеоценологические аспекты изучения леса / Л.П. Рысин. - М. : Тов-во науч. изд. КМК, 2013. - 290 с.

- Абатуров, А.В. Естественная динамика леса на постоянных пробных площадях в Подмосковье : моногр. / A.В. Абатуров, П.Н. Меланхолин. - Тула : Гриф и К, 2004. - 336 с.

- Строение и динамика липовых и елово-липовых насаждений национального парка «Лосиный остров» и Щелковского учебно-опытного лесхоза / В.В. Киселева, С.А. Коротков, Л.В. Стоноженко, Е.В. Ерасова // Охрана и рациональное использование лесных ресурсов : матер. VI междунар. форума ; в 2-х частях. - Благовещенск : ДальГАУ, 2013. - С. 179-186.

- Лебедев, А.В. Ход естественных процессов в древостоях ядра заповедника «Кологривский лес» / А.В. Лебедев // Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость регионов: современное состояние и перспективы : матер. всерос. (с междунар. участием) конф. - Кологрив : Гос. заповедник «Кологривский лес», 2018. - С. 6-14.

- Дубенок, Н.Н. Динамика лесного фонда лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева за 150 лет / Н.Н. Дубенок, В.В. Кузьмичев, А.В. Лебедев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2018. - № 4. - С. 5-19.

- Дубенок, Н.Н. Результаты экспериментальных работ за 150 лет в Лесной опытной даче Тимирязевской академии / Н.Н. Дубенок, В.В. Кузьмичев, А.В. Лебедев // РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. - М. : Наука, 2020. - 382 с.

- Дубенок, Н.Н. Рост и продуктивность древостоев сосны и лиственницы в условиях городской среды / Н.Н. Дубенок, В.В. Кузьмичев, А.В. Лебедев // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. - 2018. - № 1 (37). - С. 54-71.

- Гиряев, М.Д. Актуальные вопросы ведения лесного хозяйства в Московской области / М.Д. Гиряев, B.В. Заварзин, Н.Г. Иванов // Вестник Московского государственного университета леса. - 2013. - № 3(95). - C. 102-104.

- Васильев, С.Б. Теоретические и практические аспекты регулирования техногенных ландшафтов / С.Б. Васильев, А.Р. Родин // Лесной вестник. - 2016. - Т. 20. - № 1. - С. 118-122.

- Стоноженко, Л.В. Формирование двухъярусных древостоев в сосняках сложных Щелковского учебно-опытного лесхоза // Леса России: политика, промышленность, наука, образование : матер. 2-й Междунар. научно-технич. конф. - СПб. : СПбГЛТУ, 2017. - С. 153-156.

- Дерюгин, А.А. Исследования в производных лесах южной тайги на объектах Северной лесной опытной станции Института лесоведения РАН / А.А. Дерюгин, Н.А. Рыбакова // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. - 2019. - № 4. - С. 44-54.

- Эйтинген, Г.Р. Лесная опытная дача, 1865-1945 / Г.Р. Эйтинген. - М. : Гослестехиздат, 1946. - 175 с.

- Югай, А.Н. Взаимоотношение и особенности роста сосны с липой при совместном их произрастании (на примере лесной опытной дачи ТСХА) : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / А.Н. Югай. - М. : МЛТИ, 1980. - 21 с.

- Закономерности изменения мощности почвенных горизонтов под древостоями различного состава Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева / В.Д. Наумов, Н.Л. Поветкина, А.В. Гемонов, А.В. Лебедев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2018. - № 1. - С. 18-35.

- Лебедев, А.В. Динамика продуктивности и средообразующихсвойств древостоев в условиях городской среды (на примере Лесной опытной дачи Тимирязевской академии) : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.02 Рост и продуктивность сосново-липовых культур в Лесной опытной даче Тимирязевской академии / А.В. Лебедев [Место защиты: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова]. - М., 2019. - 20 с.

- Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии. Нормативно-справочные материалы / А.З. Швиденко, Д.Г. Щепащенко, С. Нильсон [и др.]. - М., 2006. -