Рост и развитие врожденно укороченной голени после удлинения по Г.А. Илизарову

Автор: Колчев О.В., Борзунов Д.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Оценивается влияние дистракционного остеосинтеза у 86 пациентов на дальнейший рост врожденно укороченной голени. Сравнивая показатели исходов удлинения, авторы выявляют стимулирующее влияние на последующий рост костей голени монолокального дистракционного остеосинтеза в высокодробном режиме. Одновременное удлинение бедренной кости не угнетает развитие врожденно укороченной голени. Реконструкция костей стопы оказывает отрицательное влияние на последующий рост костей голени. Многоэтапное удлинение берцовых костей также негативно сказывается на развитии сегмента. Применение методик стимуляции костеобразования, а также выполнение деротаций на уровне формирующихся дистракционных регенератов, приводит впоследствии не только к сохранению показателей скорости роста голени, но и к их увеличению.

Врожденное, укорочение, рост, голень

Короткий адрес: https://sciup.org/142121249

IDR: 142121249 | УДК: 612.753:616.718.5/.6-007.1-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Рост и развитие врожденно укороченной голени после удлинения по Г.А. Илизарову

Врожденное укорочение голени остается одним из распространенных видов ортопедической патологии, не имеющей тенденции к снижению. Аномалии скелета выявляют у 1,3-2,5 % новорожденных, из них на нарушения развития нижних конечностей приходится 57,9-61,1 % клинических наблюдений [2, 3, 6]. На фоне роста ортопедической патологии увеличивается обращаемость больных с врожденными укорочениями нижних конечностей, причем первое место среди них занимают пациенты с врожденными укорочениями голени [7].

До настоящего времени в литературе не нашла достаточного отражения проблема последующего роста длинных трубчатых костей в длину после их удлинения у детей и подростков с врожденным укорочением голени [8]. Попытки определить характер влияния удлинения длинных трубчатых костей на их последующий рост выявили достаточно противоречивую информацию [8]. Так, С.Д. Дзахов уравнивание темпов роста нижних конечностей после удлинения наблюдал лишь у некоторых больных. В случаях ускоренного роста автор предполагал возможность стимулирующего влияния оперативного вмешательства на ростковые зоны. Эта стимуляция, по мнению автора, являлась вторичной и вызывалась гиперемией органа, повышенной васкуляризацией кости и мягких тканей после операционной травмы [5]. В то же время Brockway, Alwia, Fowler никогда не отмечали усиленного роста после операционного удлинения конечности [4, 8, 9, 13]. Было выявлено также, что чем на большую величину и в более старшем возрасте ребенка удлиняется конечность за счет дистракционного эпифизиолиза, тем меньше вероятность возобновления функции пластинок роста [11]. Д.П. Радченко отмечал наибольшее нарушение функции эпи-метафизарной зоны роста при ее разрывах в сочетании с переломом эпифиза или метафиза, то есть при остеоэпифизиолизе. Автор указывал, что после консолидации перелома наступало преждевременное синостозирование эпимета-физарной зоны роста, причем у подростков значительно чаще. С этим фактом была связана невозможность самокоррекции укорочения [8]. Девятов А.А. считал, что ускорение темпов рос- та нижней конечности после операционного удлинения голени у большинства больных объяснялось не только стимулирующим влиянием операционной травмы, как это принято считать, но также и увеличением продольной нагрузки на удлиненную конечность после удлинения. Уравнивание длины нижних конечностей у детей с сохраненными зонами роста прекращало отставание конечности в росте или резко замедляло его темп. При врожденном отсутствии зон роста или полном разрушении их патологическим процессом удлиненная конечность продолжала отставать в росте [4].

По данным А.М. Аранович, средний темп отставания конечности в росте уменьшался по- сле операции у больных с аплазией малоберцовой кости [10].

Коллективом авторов РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова на основе анализа результатов лечения 35 больных с врожденными аномалиями развития костей голени было также отмечено угнетение процесса естественного роста голени после повторных реконструктивно-восстановительных вмешательств [1].

Целью нашей работы являлось определение на основе анализа результатов лечения статистически значимой группы пациентов влияния оперативного удлинения врожденно укороченной голени на последующий естественный рост и развитие нижней конечности у детей и подростков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Анализ результатов лечения основан на опыте удлинения берцовых костей у 100 детей и подростков (101 сегмент) с врожденной этиологией укорочения сегмента (у одного пациента были укорочены обе голени). Распределение пациентов по полу было сопоставимым, мальчиков было 49, девочек – 51.

Возраст больных на момент оперативного вмешательства был от 2,9 до 15 лет (8,3 0,3 лет). Среднее укорочение нижней конечности составило 9,1 0,8 см. Величина анатомического укорочения голени была выявлена от 0,5 до 14 см и составила в среднем 3,8 0,2 см. Зачастую врожденные пороки развития голени (с ее укорочением) сочетались с аномалией развития бедра. Укорочение бедра нами было выявлено в 90 случаях (90 %). Только у 28 больных укорочение голени не сопровождалось укорочением стопы. В доминирующем большинстве (72 пациента) выявляли укорочение стопы от 0,5 до 7,5 см (2,2 0,2 см). Достоверную величину укорочения определяли по данным рентгенографии голени с рентгеноконтрастной линейкой, расположенной на уровне сегмента. Различные деформации врожденно укороченной голени до операции были выявлены в 71 клиническом наблюдении, что составило 70,3 % от общего числа оперированных сегментов. Максимальная величина варусной деформации голени в 37º была выявлена у одного пациента.

Ранее перенесли оперативные вмешательства 11 человек. Из анамнеза было выяснено, что одному больному 7 лет в возрасте 3 месяцев была выполнена клиновидная резекция большеберцовой кости в нижней трети, аутопластика для создания наружной лодыжки с фиксацией трансплантата спицей Киршнера и иммобилизацией гипсовой повязкой. Второму пациенту 5 лет в возрасте 9 месяцев была произведена корригирующая остеотомия костей голени с последующей фиксацией гипсовой лонгетой. Ранее удлинение костей голени перенесли трое пациентов, удлинение бедренной кости – один больной. Реконструктивновосстановительные операции по поводу косолапости и порочных установок стоп были выполнены у четырех пациентов. Один пациент в возрасте до года перенес ахиллопластику.

Монолокальный дистракционный остеосинтез был выполнен в 32 случаях, билокальный остеосинтез голени в 27 клинических наблюдениях. В 42 случаях одновременно с удлинением голени осуществляли удлинение бедра. Величина удлинения во всей исследуемой группе (101 сегмент) составила 4,75 0,23 см (20,08 1,07 % от длины врожденно укороченной голени). Скорость роста прооперированной голени определяли после чрескостного дистракционного остеосинтеза через 1-3, 6-8, 9-12 месяцев и после года в отдаленном периоде наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Динамическое наблюдение за детьми в течение нескольких лет позволило изучить динамику продольного роста ребенка до оперативного удлинения у 86 больных.

Средняя скорость продольного роста голени составила 1,2 0,03 мм/мес. Самую низкую ско- рость естественного продольного роста 0,67 мм/мес. определили у трех больных с аномалией развития бедер (VIII класс по классификации A.M. Pappas) и укорочении нижней конечности до 15-18 см (голень укорочена на 911 см) [12] (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных по скорости продольного роста укороченной конечности до оперативного лечения

|

Скорость роста укороченной конечности до лечения в мм/мес. |

Кол-во больных |

|

|

абс. число |

% к общему числу |

|

|

0,5-1 |

15 |

17,4 |

|

1-1,25 |

24 |

27,9 |

|

1,25-1,5 |

39 |

45,4 |

|

1,5-1,67 |

8 |

9,3 |

|

Всего |

86 |

100 |

Максимальный темп роста 1,67 мм/мес. наблюдали у двух пациентов в возрасте 6,5 и 8 лет с врожденным укорочением нижней конечности 4-4,5 см.

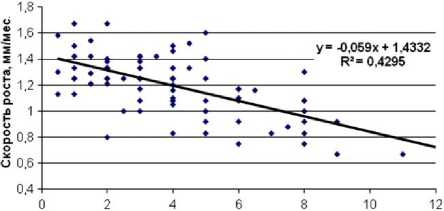

При изучении взаимосвязи скорости продольного роста врожденно укороченной голени и величины укорочения была выявлена обратная корреляционная зависимость (рис. 1).

Укорочение, см

Рис. 1. Зависимость показателей скорости продольного роста врожденно укороченной голени от величины укорочения

Необходимо выделить группу пациентов (24) которые ранее проходили лечение в других клиниках до обращения в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. У данных больных скорость роста врожденно укороченной голени была достоверно ниже и составляла 1,07 мм/мес. Скорость роста была также снижена до 1,12 мм/мес. у 16 пациентов с укорочением более 5-6 см, использовавшим для передвижения ортопедическую обувь с компенсацией укорочения, ортезы и протезы.

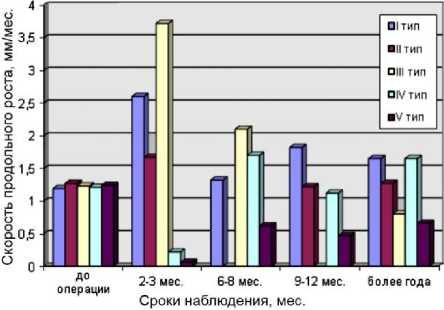

При изучении темпов роста голени на протяжении ближайшего года после удлинения и в отдаленном периоде, нами были выделены следующие типы изменения скорости роста сегмента после его оперативного удлинения.

I тип – стойкое увеличение скорости роста после окончания удлинения, при этом наблюдали постепенное ее снижение к 9-12-му месяцу после завершения лечения, но в отдаленном периоде скорость роста оставалась выше исходной (т.е. дооперационной).

II тип – увеличение темпа роста голени с возвратом к исходному, которое могло произойти к 9-12 месяцам после снятия аппарата либо в отдаленном периоде.

III тип – увеличение темпа роста голени с последующим снижением ниже исходного, которое могло произойти в отдаленном периоде.

IV тип – резкое угнетение либо отсутствие роста сегмента в длину, наблюдавшееся в течение от нескольких месяцев до года после завершения оперативного удлинения, с последующим ускорением темпа роста по сравнению с исходным.

V тип – равномерное снижение темпа роста на протяжении 9-12 месяцев после завершения лечения с последующей стабилизацией на цифрах ниже исходного либо резкое угнетение или отсутствие роста сегмента в длину, наблюдавшееся в течение от нескольких месяцев до года после завершения оперативного удлинения с последующим ускорением темпа роста, но без достижения исходного значения.

На диаграмме представлено изменение роста большеберцовой кости в различные сроки после удлинения, при этом пациенты разделены на группы в зависимости от типа продольного роста (рис. 2).

Рис. 2. Изменение роста большеберцовой кости в различные сроки после удлинения

В таблице 2 представлены показатели продолжительности остеосинтеза и относительной величины удлинения сегмента по каждой группе пациентов с различными типами скорости роста.

При сравнении различных групп между собой (по представленным в таблице 2 показателям) нами не найдено статистически значимых различий (p > 0,05). При этом необходимо отметить, что третья группа была исключена из сравнения ввиду недостаточного количества пациентов и некорректности выборки.

В таблице 3 представлены данные по вариантам выполненных оперативных вмешательств и этапности удлинения голени.

Таблица 2

Показатели продолжительности остеосинтеза и относительной величины удлинения сегмента в группах пациентов

|

Группы пациентов |

Средний возраст (годы) |

Средний темп дистракции (мм/сутки) |

Относительное удлинение (% по отношению к укороченной голени) |

Индекс фиксации (дн./см) |

Индекс остеосинтеза (дн./см) |

|

I группа |

8,15±0,41 |

1,08±0,08 |

20,05±1,97 |

14,64±1,48 |

27,19±1,93 |

|

II группа |

8,7±1,08 |

1,16±0,23 |

15,62±2,56 |

14,26±1,7 |

26,82±1,41 |

|

III группа |

7,7±0,65 |

0,91±0,14 |

23,5±6,02 |

12,92±2,52 |

25±4,09 |

|

IV группа |

7,29±0,92 |

0,99±0,07 |

18,5±3,16 |

17,26±4,29 |

28,89±4,35 |

|

V группа |

8,99±0,59 |

0,99±0,09 |

18,57±2,98 |

16,67±2,72 |

31,24±3,82 |

Таблица 3

Распределение больных по вариантам чрескостного остеосинтеза и этапам удлинения

|

Вариант остеосинтеза |

Группы пациентов |

||||

|

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

V группа |

|

|

Монолокальный остеосинтез голени |

3 |

- |

1 |

2 |

7 |

|

Билокальный остеосинтез голени |

8 |

- |

1 |

2 |

5 |

|

Монолокальный остеосинтез голени в высокодробном режиме |

9 |

3 |

1 |

2 |

2 |

|

Монолокальный остеосинтез бедра и монолокальный остеосинтез голени в высокодробном режиме |

2 |

- |

- |

- |

- |

|

Монолокальный остеосинтез бедра и билокальный остеосинтез голени |

5 |

1 |

2 |

- |

2 |

|

Монолокальный остеосинтез бедра и монолокальный остеосинтез голени |

8 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Реконструктивные остеотомии стопы |

- |

- |

- |

- |

4 |

|

Этап удлинения |

|||||

|

Первичное удлинение голени |

34 |

5 |

6 |

7 |

12 |

|

Повторное удлинение голени |

1 |

- |

- |

- |

5 |

|

Третье удлинение голени |

- |

- |

- |

- |

3 |

Сравнивая показатели исходов удлинения костей голени и последующего естественного роста сегмента, необходимо отметить, что применение монолокального остеосинтеза голени в высокодробном режиме оказывало стимулирующее влияние на последующий рост. Вместе с тем, создание дополнительной зоны регенерации при одновременном удлинении бедренной кости не оказывало угнетающего влияния на развитие врожденно укороченной голени. Более того, компенсация укорочения нижней конечности не только за счет голени, но и за счёт бедренной кости положительно влияла на показатели естественного роста голени. Традиционный вариант удлинения голени с формированием одного регенерата с дистракцией в ручном режиме может оказать негативное влияние на естественный рост сегмента. Выявлено, что оперативные вмешательства, выполненные с целью устранения порочной установки и реконструкции костей стопы, оказали отрицательное влияние на последующее развитие костей голени. Соответственно можно предположить, что реконструкцию костей стопы необходимо проводить либо в раннем детстве, до одного года, или после закрытия зон роста при условии адекватной опо-роспособности нижней конечности.

Многоэтапное удлинение берцовых костей так же негативно сказывалось на развитии врожденно укороченного сегмента, логично было бы предположить целесообразность максимально возможно- го удлинения конечности на первом этапе лечебно-реабилитационных мероприятий.

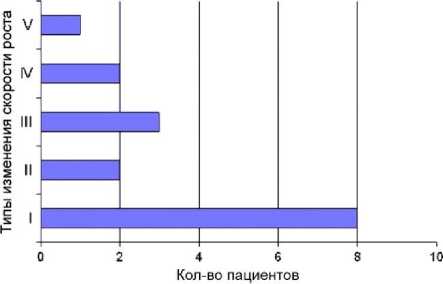

Применение методик стимуляции костеобразования, а также выполнение деротаций на уровне формирующихся дистракционных регенератов, которые можно оценить как варианты использования методик, стимулирующих дистракционный остеогенез, приводили в последующем не только к сохранению показателей продольной скорости роста голени, но и к их увеличению (рис. 3).

Рис. 3. Распределение пациентов, которым применены методики, стимулирующие остеогенез, по группам

Достоверной связи между величиной удлинения и скоростью последующего роста берцовых костей у детей и подростков выявлено не было.