Ростовская финифть первой четверти XX века из собрания Ярославского музея-заповедника в контексте вопросов изменения технологии и материалов

Автор: Федорова Марина Михайловна

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (14), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы изменения в первой четверти XX века технологии и использованных материалов в художественном промысле ростовская финифть. Предметом исследования являются произведения живописи по эмали этого периода из собрания Ярославского музея заповедника, а также современные им источники и литература. В статье отражена деятельность органов государственной и местной власти, направленная на сохранение промысла. Особое внимание в статье уделено работе в промысле специалистов по керамике - деятельности технолога А. М. Соколова и художника С. В. Чехонина. Профессор Санкт Петербургского практического технологического института А. М. Соколов изучил используемые в промысле технологии, оборудование и материалы. Он предложил разработать эмалевый грунт для живописи и организовать в Ростове учебно показательную мастерскую, которая бы имела специальные печи для обжига эмали и снабжала мастеров промысла необходимыми материалами. Созданной в 1912 г. Учебно показательной финифтяной школой с 1914 по 1917 г. по назначению Министерства Земледелия руководил С. В. Чехонин. Результатом его деятельности стали произведения учеников школы, представленные в статье. На основе опубликованных отчетов, составленных заинтересованными в проблеме лицами, и визуального анализа произведений, выполненных учениками ростовской учебно показательной финифтяной школы, делаются предварительные выводы об изменениях в технологии и материалах, произошедших в промысле в конце десятых - начале двадцатых годов XX века.

Ростовская финифть, живопись по эмали, икона, учебно показательная школа, промысел, кустарный комитет, профессор а. м. соколов, художник с. в. чехонин

Короткий адрес: https://sciup.org/170210254

IDR: 170210254

Текст научной статьи Ростовская финифть первой четверти XX века из собрания Ярославского музея-заповедника в контексте вопросов изменения технологии и материалов

В собрании Ярославского музея-заповедника ростовская финифть первой четверти XX в. представлена 178 миниатюрами. Среди них 53 предмета можно отнести к рубежу XIX – XX вв. Произведения конца XIX – начала XX в. очень близки к своим предшественникам, поэтому мы их не будем рассматривать с точки зрения изменения технологии. В первые пятнадцать лет XX в., безусловно, были созданы миниатюры с изображением святых, прославленных в данный период. Среди них иконы: «Преподобный Серафим Саровский» (ЯМЗ-8122), «Богоматерь Умиление Ростовская» (ЯМЗ-55818), «Благоверная княгиня Анна Кашинская» (ЯМЗ-50023), «Священномученик Ермоген патриарх Московский» (ЯМЗ-57321). Образ преподобного Серафима Саровского восходит к самому распространенному в иконографии святого оригиналу, в основе которого лежит прижизненный портрет старца работы И. С. Серебрякова. Однако благословляющим его начали писать только после канонизации, т. е. после 1903 г. Икона «Богоматерь Умиление Ростовская» не могла появиться раньше 1911 г. — времени прославления самого позднего чудотворного образа в дореволюционном Ростове. Благоверная княгиня Анна Кашинская впервые была причислена к лику святых в 1649 г. Но ее деканонизировали из-за двое-перстного сложения пальцев рук, после того, как старообрядчество было предано анафеме. Повторная канонизация Анны Кашинской состоялась в 1909 г. Образ священномученика Ермогена патриарха Московского был прославлен в 300-летний юбилей Дома Романовых в 1913 г.

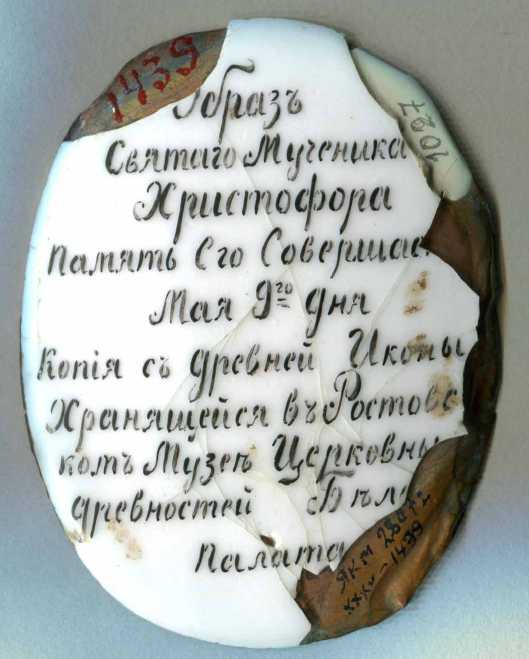

К этому же периоду относится и такой уникальный памятник живописи по эмали, как икона мученика Христофора (ЯМЗ-1027) ( ил. 1 а, б ). На лицевой пластине изображена прямоугольная, вписанная в овал, икона святого (ГМЗРК И-559), входящая в собрание ростовского Музея церковных древностей (ныне — ГМЗРК) с 1880-х годов. Миниатюра состоит из двух пластин; оборотная (текстовая) прямо указывает на музейный предмет: «ОБРАЗЪ// СВЯТОГО МУЧЕНИКА// ХРИСТОФОРА// ПАМЯТЬ ЕГО СОВЕРШАЕ…// МАЯ 9-ГО ДНЯ// КОПIИЯ СI ДРЕВНЕЙ ИКОНЫ// ХРАНЯЩЕЙСЯ В РОСТОВС// КОМ МУЗЕЕ ЦЕРКОВНЫХ// ДРЕВНОСТЕЙ БЕЛАЯ// ПАЛАТА». Упоминание Ростовского музея в качестве места нахождения иконы позволяет связать ее происхождение с ростовской Учебно-показательной финифтяной школой, где в качестве образцов древней иконописи использовались его экспонаты1.

О технологии и материалах, используемых в названных произведениях, можно судить на основе сведений из литературы. В начале XX в. самым авторитетным источником с описанием технологии ростовской финифти было «Пособие для мастеров» К. А. Фуртова2. Неудовлетворительная сохранность оборотной пластины иконы с изображением Святого Христофора позволяет говорить о том, что при создании миниатюры сохранялись описанные Фуртовым приемы. Так, прозрачный и полупрозрачный состав на обороте пластины является результатом следующих процессов: «…берется хорошее бемское стекло и растирается <…> курантом в мелкий порошок, кладут его в блюдце и разводят водой наподобие жидкой мази, и этим обмазываются медные пластинки кисточкой <…> обмазанные стеклом медные пластинки <…> ставят в печку <…> до тех пор, пока стекло не сплавится и не обольет пластинку, тогда вынимают из жару, дают остыть и медная пластинка оказывается облитая стеклом и имеет вид красный»3.

Новшества, которые в первые полтора десятка лет XX в. произошли в технологии изготовления ростовской финифти, касались прежде всего монтажа миниатюр и оправы пластин. Такое нововведение отражает образок «Усекновенная Глава Иоанна Предтечи» (ЯМЗ-8055/4), представляющий комплекс из пяти подобных произведений. Его оборот закрыт штампованной жестяной пластинкой с рельефным изображением ангела-хранителя (ил. 2 а, б).

а)

б) Ил. 1.

Икона «Мученик Христофор»: а) лицевая пластина, б) оборотная пластина. Классы рисования, иконописи, резьбы и позолоты по дереву при ростовском Музее церковных древностей. Начало XX в. Медь, живопись по эмали. 8,5 ×6,5.

Ярославский музей-заповедник

Редким памятником, сочетающим ростовскую живопись по эмали и трехгран-но-выемчатую резьбу по дереву, является икона «Преподобный Сергий Радонежский у гробов родителей» (ЯМЗ-45339). Живописная пластина вставлена в резную деревянную рамку-киот, украшенную линейным резным орнаментом с наверши-ем в виде креста, установленного на лучистом диске с прямоугольным подножием ( ил. 3 ). Эта икона, как и образ мученика Христофора, могла быть выполнена одним из учеников УПФШ. Об использовании в школе дерева сказано в «Отчете о показательной выставке в Ярославле 1913 г.»4. Автор Отчета пишет про работу школы: «…то, что в строгом смысле называется иконописью, в ней совсем не существует. Способ работ практикуется совершенно тот же, что и у Фуртова и Завъялова… образцами служат разные картинки, открытки и т. п. …школа ищет путей для создания вообще красивых предметов, на выставке представлены деревянная солонка, украшенная финифтяными медальонами и дубовый резной ларец, тоже с медальонами»5.

Среди произведений исследуемого периода самый крупный в собрании музея комплекс — 104 предмета — представляют работы УПФШ, созданные во второй половине 1910-х – первой половине 1920-х годов. Среди них пластины для брошей, панно, иконы, коробочки (ларцы), пепельницы, вазы и т. д. С 1914 по 1917 г. общее художественное руководство школой осуществлял С. В. Чехонин — замечательный график, миниатюрист, художник интерьера и театра, керамист. Музейная коллекция позволяет говорить о том, что в это время в УПФШ использовали различные технологии художественного эмалирования. Объемные предметы полностью покрывали эмалью и затем расписывали.

а)

б) Ил. 2.

Образок «Усекновенная Глава Иоанна Предтечи»: а) лицевая пластина, б) оборотная пластина. Ростов. Мастерская П. И. Кузнецова. Начало XX в. Медь, жесть, живопись по эмали, штамповка. 2,8 ×2,0 (с ушком). Ярославский музей-заповедник

В 1917 г. Николаем Дубковым был выполнен ларчик с изображением пасторальных сцен (ЯМЗ-16028). Предмет полностью покрыт белой эмалью. Сюжетные композиции с участием пастуха и пастушки размещены в углубленных сегментах широких плоскостей тулова и крышки ( ил. 4 ). Роспись ларчика, подчеркивая каждую плоскость, не только выявляет структуру предмета, но и объединяет сложные криволинейные поверхности в единый ансамбль. Живопись увязана с формой предмета — пасторальные сцены представлены на ларце сложных очертаний, присущих рококо.

В этом же 1917 г. Иваном Паутовым была создана ваза полусферической формы, на высоких ножках, с крышкой (ЯМЗ-15995). В документах музея за 1923 – 1924 гг. она названа сахарницей. На тулове сосуда выдавлены выпуклые медальоны, у горловины — сужающийся поясок. На медальонах и крышке представлены антропоморфные изображения космических тел: луны, солнца, месяца и кометы. Живопись, перетекая по объемам тулова, объединяет сложные поверхности и выделяет каждую деталь: горловину, медальоны, крышку, ножки, перепад высот сосуда ( ил. 5 ).

Одним их самых гармоничных предметов среди работ учеников УПФШ является выполненная Варварой Лебедевой в 1918 г. коробочка (ЯМЗ-16029). Она представляет собой изделие простой формы — с вертикальными прямоугольными гранями и слегка выгнутой крышкой. Ларец теремкового типа (ЯМЗ-16031) был расписан Николаем Старчиковым в 1918 году (ил. 6). Прямоугольное в плане тулово ларца венчает высокая крышка в виде усеченной пирамиды. В основе росписи ларца лежит мотив зеленого побега, он вьется по розовому фону, образуя белые резервы для цветочных композиций.

Ил. 3 (слева).

Икона «Преподобный Сергий Радонежский у гробов родителей».

Ростов. Начало XX в. Медь, дерево, живопись по эмали, резьба.

18,3 ×8,1 (с ковчегом). Ярославский музей-заповедник

Ил. 4 (справа).

Ларчик. [Пасторальные сцены]. УПФШ. Н. И. Дубков. 1917 г. Медь, живопись по эмали, формовка. 12,5 ×10,5 (крышка), 6,8 (высота). Авторская подпись выполнена на днище черной краской:

«УП-ШФ // ПИСАЛЪ Н. ДУБКОВЪ // 2/1 1917 // РОСТОВ ЯР. Г».

Ярославский музей-заповедник

Бо́льшую часть предметов производственной мастерской при УПФШ составляют пластинки для брошей и запонок (ЯМЗ-15975/1-8, 15976/1-16, 15977/1-25, 15978/1-7, 15979/1-4, 15980/1-9). Они представлены в шести вариантах, основная их часть выполнена с цветочной росписью. Пластины имеют формы простого и вытянутого овала, ромба, круга. Все цветочные композиции построены по единому принципу: в центре пластин изображены крупные пышные бутоны, у периферии расположены более мелкие. Исключение из цветочной росписи составляют пластины с изображением музыкальных инструментов. В коллекции представлены не только пластины с цветочной росписью, но и законченные изделия начала 1920-х годов — запонки и гребни для волос (ЯМЗ-15993, 16039, 16040) (ил. 7).

Ил. 5.

Сахарница. УПФШ. И. А. Паутов. 1917 г. Медь, живопись по эмали, формовка. 11,6 × 11,6; 11,0 (высота). Авторская подпись выполнена на днище тулова черной краской: «(ПИС) // И. ПАУТОВ. // 2.11.1917 Г. // УЧ. ПОК. // ШК. ФИН. // Г. РОСТОВ, ЯР». Ярославский музей-заповедник

Ил. 6.

Ларец с цветочной росписью. УПФШ.

Н. П. Старчиков. 1918 г. Медь, живопись по эмали, формовка. 11,3 × 8,9 (крышка);

12,5 (высота). Авторская подпись выполнена на днище темной краской: «Н СТАРЧИКОВЪ // РОСТОВ ЯР // ШКОЛА ФИНИФТИ. // 1918. 21 ФЕВ».

Ярославский музей-заповедник

Ил. 7.

Гребень для волос. [Фрукты и зелень в низкой вазе]. Производственная мастерская при УПФШ. Конец 1910-х гг.

Ростов. Медь, латунный сплав, живопись по эмали, штамповка, точение. 7,6 × 7,8 (с гребенкой).

Ярославский музей-заповедник

Традиционные для ростовской финифти технологию росписи белой пластины и принцип ее монтажа на предмет представляют металлические ларцы с эмалевыми медальонами. Например, подписанная Елизаветой Никифоровой коробочка «Венера и амуры» (ЯМЗ-16027), живопись которой исполнена по мотивам работ французского художника эпохи рококо Франсуа Буше ( ил. 8 ).

Ил. 8.

Коробочка. [Венера и амуры].

Е. А. Никифорова. Конец 1910-х гг. Ростов. Медь, латунь, живопись по эмали, формовка. 11,5 × 9,5 × 8,2. Авторские подписи выполнены в нижней части миниатюр, справа, черной краской: «Е. НИКИФОРОВА». Ярославский музей-заповедни к

Самостоятельными живописными произведениями являются панно. Они выполнены на овальных и прямоугольных пластинах, по белой эмали основы, оборот с наполнителем закрыт плотной белой бумагой. Панно «Муза поэзии» (ЯМЗ-16033) представляет собой профильное изображение сидящей молодой женщины. В миниатюре сочетаются два цвета монохромной живописи — черным контуром выполнена цветочная гирлянда, в красно-белых тонах, напоминающих сангину, — фигура музы ( ил. 9 ). Панно с подписью Ивана Паутова 1917 г., условно названное «Девочка с яблоком на голубом фоне» (ЯМЗ-16035), восходит к фрагменту многофигурного портрета фламандского живописца Антониса Ван Дейка «Старшие дети короля Карла I: Карл II, Иаков II и принцесса Мария» (1634). Обращением к классическому наследию также отмечено панно Николая Старчикова «Мадонна с Младенцем» (ЯМЗ-15986), для которого использована композиция одноименной картины Джованни Антонио Больтраффио 1490-х годов. Однако здесь, в отличие от оригинала, Младенец тянется не к чаше, а к букету.

По аналогичной с панно технологии, но в несколько иной живописной технике (в большей степени мазком, а не пунктиром), выполнены иконы. Здесь также можно отметить разнообразие иконографических оригиналов, среди которых присутствуют работы Андрея Рублева (ЯМЗ-15984) ( ил. 9 ) и Симона Ушакова (ЯМЗ-15991), а также известные иконы анонимных авторов.

Ил. 9.

Панно «Муза поэзии». Ростов.

К. И. Жерехов. 1917 г. Медь, латунь, наполнитель, бумага, живопись по эмали. 14,0 × 11,0. Авторская подпись выполнена на лицевой стороне, внизу, справа у венка, черной краской: «К. ЖЕРЕХОВЪ. 1917 Г.».

Ярославский музей-заповедник

Сравнение любого из панно УПФШ 1917 – 1918 гг., допустим, работы Ивана Паутова «Ребенок с букетом цветов на черном фоне» (ЯМЗ-15988) ( ил. 10 ), с названной выше миниатюрой, изображающей святого Христофора (ЯМЗ-1027), позволяет заметить разницу в материалах и технике, используемых при их создании. Чтобы прояснить ситуацию, вновь обратимся к источникам.

Ил. 10.

Панно. [Ребенок с букетом цветов, на черном фоне]. Ростов. И. А. Паутов. Конец 1910-х гг. Медь, латунь, бумага, наполнитель, живопись по эмали.

11,2 × 14,6. Авторская подпись выполнена внизу, справа, черной краской: «И. ПАУТОВ». Ярославский музей-заповедник

В Отчете Ярославского губернского кустарного комитета6 сказано, что «Ярославское губернское земское собрание в очередную сессию 1911 г. по докладу управы "О поддержании финифтяного промысла" отклонило необходимость поддерживать промысел»7. Однако, на него обратил внимание Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики Главного управления землеустройства и земледелия, который привлек к обследованию промысла профессора Александра Матвеевича Соколова. А. М. Соколов (1866 – 1942) — крупный ученый-керамист, профессор кафедры химической технологии керамики сначала Санкт-Петербургского практического технологического института, затем — Ленинградского химико-технологического института. В 1898 г. по его инициативе в СПбПТИ была организована первая в России кафедра керамической технологии, реорганизована керамическая лаборатория. Таким образом, Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики ГУЗиЗ обратился к ведущему в России специалисту по технологии керамических изделий.

Александр Матвеевич Соколов, как сказано в отчете членов бюро Кустарного комитета, принял близкое участие в деле. В своем докладе, опубликованном в 1913 г.8, он писал: «…финифтяное производство, зародившись более 2-х столетий тому назад, сохранило и в современном своем виде в общих чертах, почти в полной неприкосновенности, те же самые технические приемы, которыми пользовались первые мастера в начале XVIII в.

…ничего нет удивительного, что порой можно натолкнуться у нас, в ХХ в., на приемы работы, характеризующие эпоху каменного века, или же встретить чисто, так сказать, алхимическую обстановку в нанесении и закреплении эмалей, как это фактически может быть наблюдаемо ныне в технике Ростовских финифтщиков.

…Тут же у кухонного домашнего очага, в самой обыденной обстановке, окруженная детишками, мастерица кроет свои пластинки эмалевым составом, сушит их и обжигает в особом очелке при обыкновенной русской печке на небольших железных листах — с ловкостью и быстротою, напоминающей печение блинов или иную привычную домашнюю стряпню»9.

Прослеживая технологические этапы создания ростовской финифти, А. М. Соколов отмечал, что «В техническом отношении наиболее важное и ответственное значение принадлежит несомненно основному белому эмалевому грунту — белым пластинкам или "штучкам"»10. Профессор выяснил, что для создания эмалевого грунта в Ростове используется обычное оконное стекло, которое здесь называют бемским, и белая глазурь, приобретаемая на изразцовом заводе в Ярославле. Как мы знаем «по Фуртову», стекло употреблялось в качестве первоначального слоя с двух сторон пластины. Соколов также заметил, что при изготовлении больших пластин, когда грунт (полива) наносится в несколько слоев, стекло используется и в качестве дополнительного промежуточного слоя. После последнего слоя поливы местные мастера выполняли еще одно покрытие пластины стеклом, но более легкоплавким и чистым, которое в Ростове называли «бисером»11. Технолог отметил важность послойного наложения разнородного по составу и плавкости глазурного сырья, служащего для согласования коэффициентов расширения различных материалов. При этом он считал, что использование оконного стекла, получаемого с разных заводов, не может дать стабильного результата. Кроме того, стекло, которое мастера в Ростове приобретали у скупщиков, стоило очень дорого.

Для гарантии доброкачественности и постоянства технических качеств финифти профессор предлагал такую организацию дела, при которой «…все потребные для эмалирования составы были строго подобраны, согласованы друг с другом и с условиями обжига, и чтобы составы эти изготавливались на месте, из химически чистых материалов, под контролем ближайшем образом заинтересованных и сведущих лиц»12. Всё это должно было не только улучшить качество финифти, но и удешевить изделие, так как «…вышеприведенные цены, уплачиваемые кустарями ныне за сомнительный и случайный сплав, во много раз превосходят стоимость эмальерных составов даже из лучших заграничных материалов, как показал опыт изготовления эмалей при наших лабораторных пробах»13.

Другой проблемой, по мнению А. М. Соколова, была крайне нерациональная обстановка обжига пластин, производимая «…на груде тлеющих углей, прикрытых сверху плоским, заваленным углями же сводиком из огнеупорной глины, носящим название "печки"»14. Далее он приводит цену на эту глину в Ростове, которая в десять раз выше, чем на фарфоровых заводах Санкт-Петербурга.

Для разработки эмалевых составов и обновления оборудования профессор предложил организовать в Ростове учебно-показательную мастерскую. Кроме обучения мастерская снабжала бы мастеров необходимыми материалами. Она должна быть «…оборудована <…> небольшими плавильными печами для изготовления глазурных, эмалевых и красочных фритт и иметь при себе склад сырых материалов и красок и всех необходимых инструментов»15.

Такая мастерская была учреждена решением ГУЗиЗ и открыта 15 ноября 1912 г. в Ростове на ул. Покровской. В ней «Печи устроены двух систем — старой и новой — для производства сравнительных опытов; <…> выписанные из-за границы усовершенствованные краскотерки и глазурная мельница. Тигельная печь для приготовления эмалей помещена в отдельно стоящем во дворе каменном теплом флигеле под каменным сводом»16.

В 1913 г. член бюро Ярославского губернского кустарного комитета И. П. Матвеев по итогам своей поездки в Ростовский уезд, предпринятой для ознакомления с финифтяной мастерской, отмечал, что, хотя финифтяный промысел «…и является ничтожным, с точки зрения торгового оборота, но как промысел оригинальный, старинный и художественный он должен быть поддержан и сохранен»17. В связи с этим Кустарный комитет ходатайствовал о передаче промысла в ведение финифтяной мастерской, подчеркивая, таким образом, ведущую роль УПФШ в финифтяном производстве Ростова.

Очередное обследование промысла проводилось Ярославским губернским кустарным комитетом в декабре 1916 г. В его отчете говорится о способе приготовления эмали, заменяющей все три слоя при белоготовке: «В мастерской школе для этой цели служит особый состав: 1200 частей кварца, 1200 частей хрусталя, 255 белого мышъяку, 120 селитры, 90 поваренной соли, 2700 сурика»18. Этот состав предварительно сплавлялся и затем растирается в порошок. Таким образом, мы можем предположить, что он представлял собой эмалевый сплав, разработанный профессором А. М. Соколовым. С другой стороны, очевидно, что работы учеников С. Чехонина (1914 – 1918) были выполнены на нем. Затем в отчете сказано: «Дальнейшие операции те же, что и кустарей, но только обжиг пластинок производится не в лежанке, а в особой печи»19. Таким образом, данный состав использовался только в школе, а у кустарей применялась традиционная технология и оборудование.

Кроме приведенных выше источников, известен отчет С. В. Чехонина, опубликованный Л. Я. Супрун20. В нем художник пишет о своих изысканиях в области технологии и материалов в ростовской финифти. Он предлагает не использовать при бе-логотовке верхний слой стекла21. И действительно, в работах УПФШ и мастерской 1917 – 1924 гг. мы не видим этого завершающего блестящего верхнего покрытия.

Об упразднении уже первоначального слоя стекла свидетельствует образец технологии (ЯМЗ-8161), поступивший в 1929 г. в Ярославский музей из Ростовского в обмен на подписные произведения XVIII – XIX вв. (ил. 11). На планшете нет медной пластины, обмазанной толченым стеклом и обожженной. С другой стороны, белая масса на образцах, иллюстрирующих белоготовку (второй ряд), может представлять собой ту «поливо-эмаль», о которой в 1924 г. писала сотрудница ростовского музея Е. К. Сахарова22. В ее сообщении о научной работе, озаглавленной «Современное положение финифтяного производства», говорится, что, если прежде пластинка покрывалась сначала бемским стеклом, затем поливой, потом толченым бисером, то теперь «…все три раза пластинка покрывается белой поливо-эмалью, употребляемой для глазуровки фаянсовой посуды»23. О составе однородных слоев эмали здесь не сказано, возможно, в школе опять вернулись к изразцовой поливе. Далее Сахарова поясняет: «Замена бемского стекла и бисера одной поливой произошла в период кризиса — дороговизны, бисер очень дорог и пришлось выискивать более дешевый способ. Пробовали покрывать пластинку тертым стеклом, но оной кончился неудачей, при обжиге стекло не сплавилось с поливой и весь верхний слой лопнул»24. Она также пишет, что «…Для обжига употребляется специально устроенная из белой глины печь, называемая "кафелек", куда на железных листах, для большего жара ставят покрытые поливой пластинки»25. Видимо, здесь идет речь о печи, появившейся при открытии школы в 1912 г.

Ил. 11.

Пластины на картоне «Наглядное производство работ». Ростов. Начало XX в. Медь, картон, металл, нитки, живопись по эмали. 20,2 × 16,5 (картон), 4,7 × 3,8 (пластины с живописью), 17,8 × 2,2 (текстовая дробница).

Ярославский музей-заповедник

Таким образом, используя предметы из собрания Ярославского музея-заповедника и анализируя соответствующую литературу, мы можем заключить, что в первой четверти XX столетия в ростовской финифти произошли значительные изменения не только в содержательном наполнении иконописного промысла

(он стал производством, главным образом, сувениров и бижутерии), но и в технологическом. В последнем огромная роль принадлежала профессору Санкт-Петербургского практического технологического университета А. М. Соколову.