Ротовая жидкость как фактор риска развития кариеса

Автор: Чагина Е.А., Турмова Е.П., Панкратов Р.А., Останина Д.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3-3 (90), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются условия и факторы, способствующие развитию кариеса: микрофлора, зубная бляшка, роль слюны и ее функция поверхностного натяжения. Раскрывается роль высоких концентраций ионов водорода в механизмах разрушения гидроксиапатитов, механизмы сопряженности белков-муцинов и низкой вязкости ротовой жидкости у кариесрезистентных пациентов.

Кариес, ротовая жидкость, свойства слюны, вязкость слюны, ph слюны, ферменты слюны, зубная бляшка, условно-патогенные микроорганизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/170203502

IDR: 170203502 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-3-121-124

Текст научной статьи Ротовая жидкость как фактор риска развития кариеса

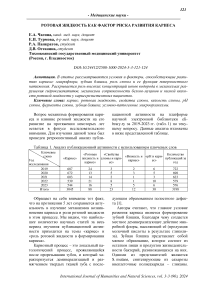

Вопрос механизма формирования кариеса и влияние ротовой жидкости на его развитие на протяжении некоторых лет остается в фокусе исследовательского внимания. Для изучения данной темы был проведен ретроспективный анализ публи- кационной активности на платформе научной электронной библиотеки eli-brary.ry за 2019-2023 гг. (табл. 1) по текущему вопросу. Данные анализа изложены в ниже представленной таблице.

Таблица 1. Анализ публикационной активности с использованием ключевых слов

|

Ключевое слово Год исследования |

«Кариес» |

«Ротовая жидкость и кариес» |

«Свойства слюны и кариес» |

«Вязкость и кариес» |

«pH и кариес» |

Количество публикаций за год |

|

2019 |

687 |

24 |

3 |

2 |

6 |

722 |

|

2020 |

672 |

13 |

5 |

3 |

5 |

698 |

|

2021 |

603 |

14 |

2 |

1 |

3 |

623 |

|

2022 |

539 |

21 |

8 |

1 |

10 |

579 |

|

2023 |

544 |

16 |

5 |

5 |

6 |

576 |

|

Итого |

3045 |

88 |

23 |

12 |

30 |

3198 |

Обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении 5 лет сохраняется актуальность в изучение механизмов возникновения кариеса и роли ротовой жидкости в этом процессе. Мы видим, что наибольшее количество научных статей за весь период изучения публикационной активности приходится на темы «кариес» и «роль ротовой жидкости в формировании кариеса».

Кариозный процесс – это локальный патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, и который характеризуется деминерализацией и размягчением твердых тканей зуба с после- дующим образованием полостного дефекта [1].

Авторы считают, что главное условие развития кариеса является формирование зубной бляшки, благодаря чему создается местное деминерализующее действие микробной флоры, населяющей её (продукция молочной кислоты в результате гликолиза). Зубная бляшка представляет собой мягкое образование, которое состоит из остатков пищи и продуктов жизнедеятельности бактерий, размножающихся на них. Одними из представителей являются S. mutans, синтезирующие из сахарозы внеклеточные полисахариды – гликаны.

Они способствуют прикреплению бактерий к эмали зуба и стабилизируют матрикс бляшки [2].

Зубная бляшка включает до 70% микроорганизмов и имеет сетчатую структуру с полупроницаемыми свойствами. В нее легко проникают углеводы, в дальнейшем оказывающие деструктивное воздействие на ткани зуба.

Микроорганизмы используют появившиеся в ротовой полости углеводы в процессе гликолиза, что служит поддержкой появления большого количества органических кислот (молочная пировиноградная, муравьиная и др.), они являются источником ионов H+ в полости рта [3].

В условиях образования органических кислот на эмали ионы водорода глубоко проникают в пористые межпризменные пространства, и вызывают подповерхностную деминерализацию, микропространства между кристаллами эмалевых призм увеличиваются [4].

Высокие концентрации H⁺ (ацидоз) приводят не к замещению Ca²⁺, а к кислотному разрушению гидроксиапатитов, так как H⁺ во много раз меньше иона Ca²⁺.

Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ + 2H⁺ → 10Ca²⁺ + 6PO₄³⁻ + 2H₂O

Это позволяет более интенсивно проникать микроорганизмам и продуктам их жизнедеятельности в микродефекты эмали. Образуется конусообразный очаг поражения, который распространяется и в глубину зуба [3].

Стоит также отметить, что во время приема углеводной пищи микрофлора зубной бляшки моментально усваивает сахариды. Тем самым возникает «метаболический взрыв», и резко повышается кислотность в полости рта. По истечении получаса кислотная среда нейтрализуется слюной, но при повторном вводе углеводов уровень pH под бляшкой снова снижается, что приводит к повреждению эмали из-за повышения ее проницаемости.

В норме зубная эмаль находится в состоянии динамического равновесия между постоянно протекающими процессами деи реминерализации. При отсутствии должной гигиены – прикрепившиеся к зубам отдельные точечные бактериальные колонии сливаются, образуя значительные по размерам бактериальные массы (зубная бляшка) [1].

Слюна способствует удалению пищевых остатков с поверхности зубов и ротовой полости, что уменьшает количество патогенных бактерий, которые вызывают кариес [5].

Слюна (ротовая жидкость) – вязкая жидкость с рН 5,8-7,6, состав которой меняется в зависимости от скорости ее секреции. Около 99-99,4% слюны составляет вода. Оставшиеся 1-0,6% минеральные и органические вещества. Неорганические компоненты слюны находятся в виде растворённых в ней анионами макроэлементов – хлоридов, фосфатов, бикарбонатов, роданидов, иодидов, бромидов, сульфатов, а также катионами Na+. К+. Са2+ Mg2+ (рис. 1).

Рис. 1. Функции ротовой жидкости

В среднем за сутки выделяется 1-2,5 л слюны. Норма выделения слюны составляет 2 мл за 10 минут, средний объем ротовой жидкости в полости рта 1-2 мл слюны.

Кариес сопровождается снижением саливации на 25%, что вызывает ухудшение механического и химического очищения полости рта, сухости слизистых оболочек.

Одним из свойств ротовой жидкости является ее вязкость. Вязкость слюны обусловлена содержанием особых белков-муцинов (15%) (лат. mucus – слизь) или мукопротеинов. Муцины обладают вязкостью, эластичностью, адгезивностью. Биологическая роль муцинов – механическая защита (смачивание и ослизление пищи, образование нерастворимой пленки – пелликулы, которая уменьшает проницаемость эмали). От вязкости ротовой жидкости зависит возможность самоочищения и удаления остатков пищи с поверхности зубов. Высокая вязкость слюны – у кари-есвосприимчивых людей. Низкая вязкость слюны – у кариесрезистентных людей [6].

В составе смешанной слюны определяется свыше 50 различных ферментов . Источниками которых выступают слюнные железы, микроорганизмы, лейкоциты и клетки эпителия.

Одной из групп ферментов являются гликозидазы, роль которых особенно важна в исполнении защитной функции. В зависимости от значения рН изменяется ферментативная активность. При pH 8,0 осуществляется гидролиз углеводов бактериальной стенки – защитная функция. Однако снижение таковой наблюдается при значении pH менее 7,0 (гидролиз углеводов мембран, слизистой оболочки, белков слюны).

Лизоцим является представителем гликозидаз и обладает выраженным антибактериальным действие. Лизоцим (мурамидаза) расщепляет гликозидную связь между остатками N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурановой кислоты в полисахаридных цепях клеточной стенки бактерий и приводит к их гибели.

При значениях pH менее 7,0 возрастает активность гиалуронидазы. Она разрушает матрикс и повышает проницаемость эмали на самых разных стадиях кариозного процесса. β-глюкуронидаза расщепляет углеводные компоненты муцина, нарушает формирование пелликулы, повышает вероятность развития кариеса.

В зависимости активности ферментов от значения pH различают щелочную и кислую фосфатазы. Активность обеих фосфатаз в смешанной слюне, как правило, увеличивается при гингивите и пародонтите. Имеются противоречивые сведения об изменении активности этих ферментов при кариесе.

Кислая фосфатаза проявляет свою активность при рН 4,8-5,0, содержится в лизосомах и поступает в смешанную слюну с секретами больших слюнных желез, а также из бактерий, лейкоцитов и эпителиальных клеток. Доказано, что в слюне присутствует до 4 изоферментов кислой фосфатазы.

Щелочная фосфатаза наиболее активна при рН 9,1-10,5. В секретах слюнных желез здорового человека активность щелочной фосфатазы низка, и ее происхождение в смешанной слюне связывают с клеточными элементами и микроорганизмами зубов [4].

Заключение:

-

1. При уменьшении рН наблюдается увеличение проницаемости эмали. Происходящий в зубном налете процесс гликоли-

- за обеспечивает закисление среды и таким образом повышает проницаемость эмали.

-

2. Снижение саливации приводит к ухудшению механического и химического очищения полости рта.

-

3. При повышении вязкости происходит снижение омывающей и очищающей функции слюны, а также нарушается образование защитного слоя.

-

4. Гиалуронидаза обладает способностью увеличивать проницаемость эмали, а щелочная фосфатаза – снижать ее. В качестве источников ферментов могут выступать как слюна, так и микроорганизмы.

Список литературы Ротовая жидкость как фактор риска развития кариеса

- Янушевич О.О., Базикян Э.А. ЧУНИХИН А.А., МОРОЗОВ М.Б., ВОЛОЖИН Г.А., БАЗИКЯН О.А., ЧОБАНЯН А.Г., КЛИНОВСКАЯ А.С., ЗОЛОТНИЦКИЙ И.В., ДУХОВСКАЯ Н.Е., ЗУДИНА М.Н. Пропедевтика стоматологических заболеваний. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 235 с. EDN: ZBENFO

- Максимовский Ю.М., Митронин А.В. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 73 с.

- Бородовицина С.И. Кариес и некариозные поражения твердых тканей зуба: учебное пособие для студентов стоматологического факультета. - Рязань: ОТСиОП, 2019. - 81 с.

- Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека: учебное пособие. Издание второе, исправленное. - СПб.: "Специальная литература", 1998. - 76 с.

- Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. - М.: "Медицина", 2001. - 143 с.

- Еловикова Т.М., Григорьев С.С. Слюна как биологическая жидкость и ее роль в здоровье полости рта: учебное пособие. - Екатеринбург: Издательский Дом "ТИРАЖ", 2018. - 10 с. EDN: YUPFJR

- Вавилова Т.П., Медведев А.Е. Биологическая химия. Биохимия полости рта. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 201 с.