Рождаемость и демографические установки молодёжи

Автор: Калачикова Ольга Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни

Статья в выпуске: 2 (64), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты массового анкетирования молодёжи Вологодской области с целью анализа матримониальных и репродуктивных установок. Выявлено влияние социально-демографических характеристик молодых людей на их поведение.

Рождаемость населения, молодёжь, матримониальные, репродуктивные установки, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147111081

IDR: 147111081 | УДК: 314.17(470.12)

Текст научной статьи Рождаемость и демографические установки молодёжи

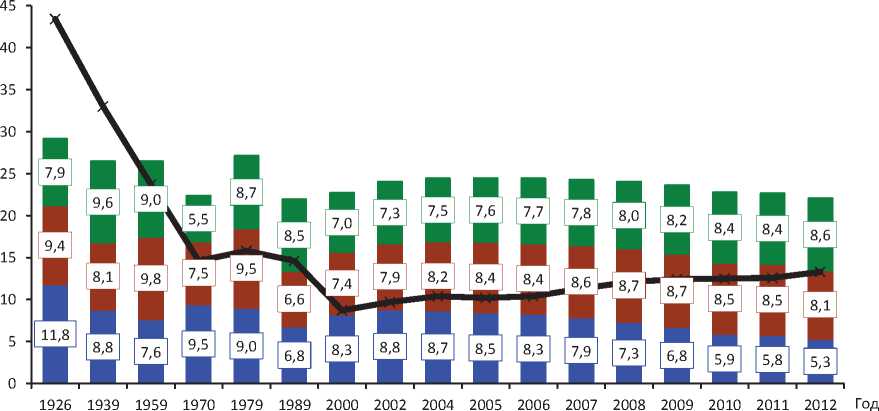

Доля молодёжи в населении России со времени переписи 1926 года до 2012 года снизилась с 29 до 22%. Аналогичная тенденция характерна для большинства развитых стран, находящихся на 3 – 4 стадии демографического перехода [8].

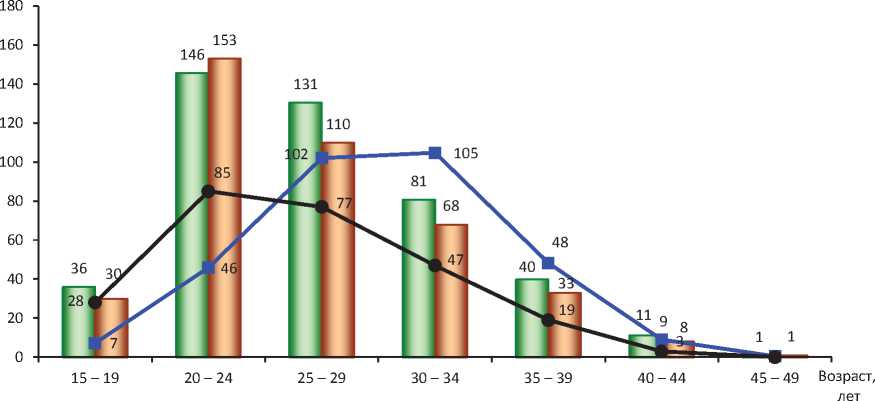

При сопоставлении изменения доли молодёжи в численности населения России и общего коэффициента рождаемости обнаруживается закономерная значимая (коэффициент корреляции r = 0,75) их взаимосвязь ( рис. 1 ). Это обусловлено тем, что на женщин 20 – 29 лет приходится около 60% рождений ( рис. 2 ).

Доля молодёжи в общей численности населения федеральных округов России варьируется от 21% в Центральном до 27 – в Северо-Кавказском; регионов – от 20,7% в Тульской области до 28,9 – в Чеченской Республике.

Тенденции демографического поведения населения развитых стран Европы, в первую очередь репродуктивного и брачного, характеризуются смещением «пика» рождаемости за пределы 30-летнего возрастного рубежа, что снижает влияние доли молодёжи на воспроизводство

Рисунок 1. Доля молодёжи в общей численности населения (в том числе в разрезе основных возрастных групп), % и общий коэффициент рождаемости, ‰

^^Н15 - 19лет ^^Н20 - 24лет ^^Н25 - 29лет ^»^"Общийкоэффициент рождаемости, %о

Источники: данные Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru ; Население России за 100 лет (1897 – 1997): стат. сборник. – М.: Госкомстат России, 1998. – С. 84-85.

Рисунок 2. Возрастные коэффициенты рождаемости в странах Западной Европы и Российской Федерации, на 1000 женщин соответствующего возраста

■ ■ Западная Европа 1970- 1975 гг. ■ ___ ■ Российская Федерация 1970 г.

■ Западная Европа 2005- 2010 гг. ■ Российская Федерация 2009 г.

Источники: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Fertility Patterns 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2009/worldfertil-ity2009.htm; данные Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru населения. Наибольшие значения возрастного коэффициента рождаемости в странах данного региона зафиксированы в возрастных группах 25 – 29 и 30 – 34-летних женщин. В Российской Федерации роль населения в возрасте 15 – 29 лет в формировании уровня рождаемости остаётся значимой.

В то же время нельзя не отметить, что в последнее десятилетие в нашей стране наблюдается увеличение среднего возраста матери при рождении детей (с 25 лет в 2000 году до 28 – в 2010 году). За последний межпереписной период (2002 – 2010 гг.) произошло и значительное изменение брачной структуры населения. Во-первых, смещение возраста вступления в брак в более старшие группы: в 2010 году доля девушек, состоящих в браке в возрасте до 19 лет, снизилась до незначительных величин, в то же время «пик» брачности относится к группе 25 – 29-летних. Во-вторых, произошло выравнивание распределения по полам: число женатых мужчин приблизилось к числу замужних женщин. Однако численность замужних женщин активных репродуктивных возрастов снизилась значительно (на 38%). В целом динамика показателей структурных факторов рождаемости населения неблагоприятна.

Оценить на микроуровне происходящие изменения демографического поведения возможно с помощью социологических методов. В 2012 году ИСЭРТ РАН проведён массовый опрос молодёжи Вологодской области.

Одной из практических задач было исследование демографических установок молодёжи, их особенностей, в том числе территориальных. Были опрошены 2923 человека в 28 муниципальных образованиях области (2 крупных города: Вологда – административный центр, Череповец – промышленный моногород, а также 26 муниципальных районов с преимущественно сельским населением). Выборка – квотная по полу и возрасту, ошибка не превышает 3%. Обследование позволило изучить матримониальные и репродуктивные установки молодёжи.

Матримониальные установки . Предпочитаемая форма партнёрских отношений позволяют судить о существующих тенденциях изменения института семьи. По данным исследования, большая часть современной молодёжи (68%) отдаёт предпочтение легитимному браку; 13% отметили так называемый гражданский брак, т. е. сожительство. Молодёжь в сельской местности реже, чем в городах, выбирала совместное проживание без регистрации в ЗАГСе (11% против 15,5 ( табл. 1 ). Толерантность молодёжи к сожительству подтверждается невысокой долей относящихся к нему отрицательно: только 10% считают сожительство неприемлемой формой постоянных отношений с партнёром.

Среди девушек доля отдающих предпочтение легитимному браку больше, чем среди молодых мужчин области, – 76% против 58. Соответственно доля пред-

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Какому браку Вы отдаёте предпочтение?», в % от числа опрошенных

При рассмотрении отношения населения, принадлежащего к различным доходным группам, выявлено, что представители группы наиболее обеспеченных несколько более склонны к сожительству (17%), чем представители групп наименее обеспеченных (14%) и среднеобеспеченных граждан (13%).

Основой брака молодые люди единодушно считают любовь, уважение друг к другу, наличие детей. Однако в территориальном разрезе заметны отличия, которые можно интерпретировать как больший прагматизм сельской молодёжи по отношению к браку, большую ориентированность на детей как атрибутивный признак семьи, что свидетельствует о большей значимости социальных и экономических репродуктивных мотивов в сельской местности.

Для жителей г. Вологды заметно большее значение имеет финансовое положение (27%), тогда как значительная часть череповчан, считающихся более практичными, продемонстрировали весьма романтичное представление об основе брачного союза ( табл. 2 ).

Возможно, это одна из причин относительно более высокого значения коэффициента разводимости, который в 2011 году в г. Череповце составил 4,9‰ и на протяжении последнего десятилетия стабильно выше, чем в г. Вологде, и выше среднеобластного значения (4,4‰ в 2011 году).

Примерно половина опрошенных молодых людей считает брак необходимым для воспитания детей, почти четверть придерживается противоположного мнения. В сельской местности меньше доля отрицательных ответов и больше затруднившихся дать ответ ( табл. 3 ).

Анализ распределения ответов на данный вопрос в гендерном разрезе свидетельствует о большем стремлении женщин к стабильности: 54% против 44 у мужчин считают брак обязательным условием для воспитания детей, а также о более сформированном представлении у женщин (среди них 15% не задумывавшихся об этом против 23% среди мужчин).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, составляет основу брака?», в % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Вологда |

Череповец |

Районы |

Область |

|

Любовь |

77,7 |

81,8 |

69,5 |

72,0 |

|

Уважение друг к другу, верность |

72,5 |

74,5 |

67,8 |

69,2 |

|

Финансовое состояние |

27,2 |

16,1 |

14,2 |

16,0 |

|

Физическое и психическое здоровье партнёров |

9,6 |

6,8 |

8,2 |

8,1 |

|

Хорошее положение в обществе |

6,4 |

1,0 |

2,3 |

2,6 |

|

Религиозные убеждения |

0,9 |

2,1 |

1,0 |

1,1 |

|

«Здоровый» расчёт |

4,1 |

3,1 |

2,2 |

2,5 |

|

Дети |

37,7 |

31,3 |

44,8 |

42,1 |

|

Ответственность |

19,1 |

21,1 |

22,5 |

21,9 |

|

Другое |

0,6 |

0,3 |

0,7 |

0,7 |

|

Затрудняюсь ответить |

3,8 |

3,6 |

8,3 |

7,2 |

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы вступление в брак обязательным условием для воспитания детей?», в % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Вологда |

Череповец |

Районы |

Область |

|

Да |

51,9 |

51,8 |

48,9 |

49,6 |

|

Нет |

28,7 |

29,2 |

22,4 |

24,1 |

|

Не думал(а) об этом |

13,0 |

16,1 |

20,1 |

18,7 |

|

Затрудняюсь ответить |

6,4 |

2,9 |

8,7 |

7,6 |

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы вступление в брак обязательным условием для воспитания детей?», в % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Образование |

Доходные группы |

||||

|

неполное среднее; среднее, в т. ч. ПТУ со ср. образов. |

среднее спец-ое (техникум и др.) |

незаконч. высшее; высшее; послевузовское |

20% наименее обеспеченных |

60% среднеобеспеченных |

20% наиболее обеспеченных |

|

|

Да |

47,1 |

46,2 |

55,8 |

50,6 |

52,1 |

56,8 |

|

Нет |

20,7 |

29,0 |

25,6 |

23,5 |

25,9 |

27,9 |

|

Не думал(а) об этом |

22,9 |

17,2 |

13,7 |

22,9 |

17,6 |

12,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

9,3 |

7,5 |

4,9 |

2,9 |

4,4 |

3,2 |

Молодое население региона с высшим и незаконченным высшим образованием чаще, чем с более низким уровнем образования, считают обязательным заключение брака для воспитания детей (56% против 46 – 47, табл. 4 ).

Что касается доходных групп, здесь прослеживается чёткая тенденция: в 20-процентной группе наиболее обеспеченных более распространены традиционные представления о необходимости воспитании детей в легитимном браке. Возможно, это связано с вопросами наследования, более актуальными в данной доходной группе.

Происходящие трансформации репродуктивного и брачного поведения, их источник в социально-экономических изменениях жизни общества подтверждает выбор молодыми людьми причин, способствующих разрушению семьи или её созданию. Так 43 и 45% соответственно указали на плохие жилищные условия и материальные трудности. Высока доля отметивших социокультурные факторы: измену, пьянство, неумение вести хозяйство, нести ответственность, предпочтение карьеры ( табл. 5 ).

Для молодых женщин больше, чем для мужчин, имеют значение такие причины, как измена, неуважение супругов, неумеренное употребление алкоголя, неумение и нежелание вести хозяйство, воспитывать детей, нести ответственность. Мужчины более требовательны к материальным условиям. Настораживает тот факт, что в распространении сожительств молодёжь не видит угрозы для семьи, тогда как исследования специалистов в этой области [12; 14] свидетельствуют о том, что сожительство в любой форме способствует малодет-ности и высокой разводимости населения.

Уровень образования не оказал значимого влияния на распределение мнений. Представители группы наиболее обеспеченного населения реже отмечали материальные причины проблем создания и сохранения семьи по сравнению с другими доходными группами, чаще отмечали аксиологические аспекты и предпочтение карьеры.

Интересен анализ собственно репродуктивных установок. В представленной выборке 73% молодёжи бездетны, что даёт возможность оценки представлений, сформированных средой.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, сегодня ведёт к разрушению семьи или мешает её созданию?», в % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Вологда |

Череповец |

Районы |

Область |

|

Плохие жилищные условия |

58,6 |

35,7 |

41,9 |

43,0 |

|

Распространение явления сожительства без регистрации брака |

9,9 |

7,8 |

7,6 |

7,9 |

|

Измена, неуважение супругов |

55,1 |

59,6 |

53,0 |

54,1 |

|

Предпочтение карьеры семейной жизни |

21,7 |

20,8 |

15,9 |

17,2 |

|

Неумеренное употребление алкоголя |

31,9 |

32,0 |

37,6 |

36,2 |

|

Материальные трудности |

52,2 |

40,6 |

43,9 |

44,5 |

|

Неумение и нежелание вести хозяйство, воспитывать детей, нести ответственность, отказывать себе в чём-либо |

24,9 |

29,4 |

28,3 |

28,1 |

|

Другое |

0,6 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Затрудняюсь ответить |

3,2 |

5,2 |

9,1 |

7,9 |

Один из самых распространённых количественных индикаторов репродуктивных установок – предпочитаемые числа детей [12]. Идеальное число детей – это представление индивида о наилучшем числе детей в семье вообще, без учёта конкретной жизненной ситуации и личных предпочтений. Желаемое число детей – это число детей, которое индивид предпочёл иметь в своей семье, исходя из собственных склонностей, без учёта конкретных обстоятельств жизни и индивидуальной биографии. Ожидаемое (планируемое) число детей – это число детей, которое человек планирует иметь в своей семье к концу репродуктивного периода.

В реальной жизни ожидаемое (планируемое) число детей не всегда совпадает с фактическим. Тем не менее рождаемость в значительной степени определяется репродуктивными планами семьи и личности, которые, по мнению многих учёных, являются довольно устойчивыми на протяжении репродуктивного периода жизни [1; 7; 13].

В целом полученное распределение по предпочитаемым числам детей соответствует общим тенденциям. Большая часть молодёжи считает идеальным, желаемым и планируемым числами двоих детей ( табл. 6 ).

Учёт собственных предпочтений и реальных условий жизни снизил репро- дуктивные установки. Доли желающих и планирующих бездетность и однодет-ность увеличились, планирующих многодетность снизились.

Отмечается дифференциация предпочитаемых чисел детей в зависимости от уровня образования: у молодёжи, получающей и получившей высшее образование, их значения ниже ( табл. 7 ). Аналогична зависимость от уровня доходов. Население, входящее в группу 20% наиболее обеспеченных, более склонно к мало-детности.

Неблагоприятным результатом социокультурных трансформаций последних лет стало формирование группы населения, считающего бездетность нормой и не планирующих иметь детей, – т. н. «child free». В данном исследовании эта группа составила 6%. Она шире представлена в г. Череповце и районах области (см. табл. 6). По данным мониторинга репродуктивного потенциала Вологодской области1, доля предпочитающих бездетность незначительна, но увеличивается. Так, в 2005 году она составляла менее 1%, в 2008 году – 1,0, в 2011 г. – 1,5%.

Таблица 6. Распределение ответов на вопросы о предпочитаемых числах детей, в % от числа опрошенных

|

Число детей |

г. Вологда |

г. Череповец |

Районы |

В среднем |

|

Каково, по Вашему мнению, идеальное количество детей в семье? |

||||

|

Ни одного |

1,7 |

3,4 |

4,7 |

4,2 |

|

Один |

17,1 |

12,2 |

12,9 |

14,1 |

|

Два |

61,7 |

59,1 |

55,8 |

56,9 |

|

Три |

18,3 |

21,4 |

22,4 |

21,8 |

|

Четыре и более |

1,2 |

3,4 |

3,3 |

3,1 |

|

Сколько детей при всех благоприятных условиях Вы желали бы иметь в своей семье? |

||||

|

Ни одного |

2,3 |

3,9 |

5,3 |

4,8 |

|

Одного |

16,8 |

15,9 |

14,8 |

15,8 |

|

Двух |

56,2 |

51,8 |

50,5 |

51,8 |

|

Трёх |

20,3 |

22,7 |

23,7 |

23,2 |

|

Четырёх и более |

3,5 |

4,9 |

4,4 |

4,4 |

|

Сколько всего детей (с учётом имеющихся) Вы планируете иметь в своей семье? |

||||

|

Ни одного |

2,9 |

6 |

6,1 |

5,7 |

|

Одного |

28,4 |

20,6 |

21,6 |

23,5 |

|

Двух |

55,9 |

57 |

53 |

55,3 |

|

Трёх |

9,9 |

13,8 |

14,4 |

13,8 |

|

Четырёх и более |

0,3 |

1 |

2,1 |

1,7 |

Таблица 7. Средние значения предпочитаемых чисел детей

|

Число детей |

В среднем |

Образование |

Доходные группы |

||||

|

неполное среднее; среднее, в т. ч. ПТУ со ср. образов. |

среднее спец-ое (техникум и др.) |

незаконч. высшее; высшее; послевузовское |

20% наименее обеспеченных |

60% среднеобеспеченных |

20% наиболее обеспеченных |

||

|

Идеальное |

2,08 |

2,06 |

2,07 |

1,85 |

2,05 |

2,07 |

1,82 |

|

Желаемое |

2,09 |

2,01 |

2,03 |

1,78 |

2,12 |

2,19 |

1,88 |

|

Планируемое |

1,84 |

2,14 |

2,17 |

1,87 |

2,22 |

2,15 |

1,88 |

Молодые мужчины чаще планируют бездетность, чем женщины: 9% против 3. В зависимости от уровня образования доля неориентированных на рождение детей уменьшается с увеличением его уровня. Так, среди молодёжи с неполным высшим и высшим образованием она составила 4%, со средним специальным – 6, с неполным средним и средним – 7%. Это может быть обусловлено как возрастными особенностями (школьники пока не готовы к роли родителей), так и распространением установки на бездетность в более молодых когортах.

Среди причин, побуждающих к бездетности, значимы как материальные условия, так и эгоистические настрое- ния, характерные для идеологии «свободы от детей». Отметили нестабильную экономическую обстановку в качестве причин предполагаемой бездетности 25% молодёжи данной группы, 21 – неудовлетворительное материальное положение (табл. 8).

О закреплении социокультурной нормы бездетности свидетельствует тот факт, что наибольшую распространённость получили ответы «не хочу иметь детей» (его выбрали 28%) и «не хочу менять привычный стиль жизни» (21%).

В то же время следует отметить, что 5% молодёжи указали в качестве причины будущей бездетности нарушения репродуктивного здоровья. Учитывая,

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы не планируете иметь детей (остаться бездетным), то каковы причины этого?», в % от тех, кто не планирует иметь детей

|

Вариант ответа |

Вологда |

Череповец |

Районы |

Область |

|

Я/партнёр(ша) не могу(жет) иметь детей по состоянию здоровья |

10,0 |

0,0 |

5,3 |

4,8 |

|

Нестабильная экономическая обстановка в стране |

30,0 |

4,3 |

27,8 |

24,7 |

|

Не хочу менять привычный стиль жизни |

20,0 |

21,7 |

21,1 |

21,1 |

|

Неудовлетворительное материальное положение |

10,0 |

13,0 |

23,3 |

21,1 |

|

Не хочу иметь детей |

20,0 |

39,1 |

27,1 |

28,3 |

|

Дети – препятствие карьере |

10,0 |

8,7 |

8,3 |

8,4 |

|

Другое |

0,0 |

0,0 |

3,8 |

3,0 |

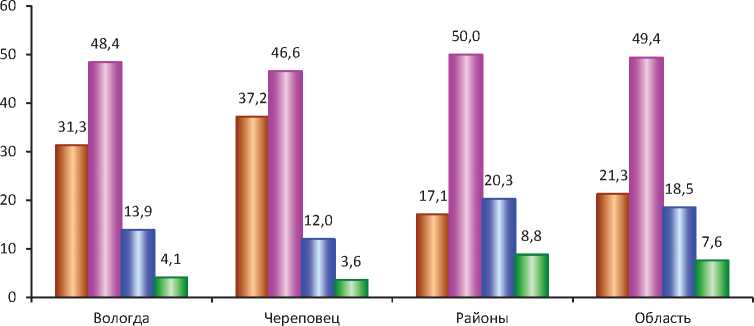

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Сколько детей в семье, в которой Вы выросли? (всего, вместе с Вами)», в % от числа опрошенных

□ Я - единственный ребёнок в семье О Двое ПТрое □ Четверо и более

что критическим значением распространения бесплодия в популяции считается 15% [11], это – значительная величина. Сравнительно более неблагоприятна ситуация в г. Вологде, где о проблемах со здоровьем, препятствующих рождению детей, сообщили 10% молодых людей.

Ещё одним фактором репродуктивных намерений является детность родительской семьи: 70% молодых людей 1982 – 1998 годов рождения воспитывались в малодетных семьях, 49 – в двухдетных, 21% являются единственными детьми.

О традиционно более высокой детно-сти сельских семей свидетельствует территориальный разрез распределения ответов на вопрос о числе детей в родительской семье ( рис. 3 ).

Однако предпочитаемые числа детей исследуемой когорты уже не имеют заметных отличий, что позволяет говорить о сближении притязаний к уровню и образу жизни сельской и городской молодёжи. Вероятно, это обусловлено процессами рурбаниза-ции, учебной миграции и информатизации общества.

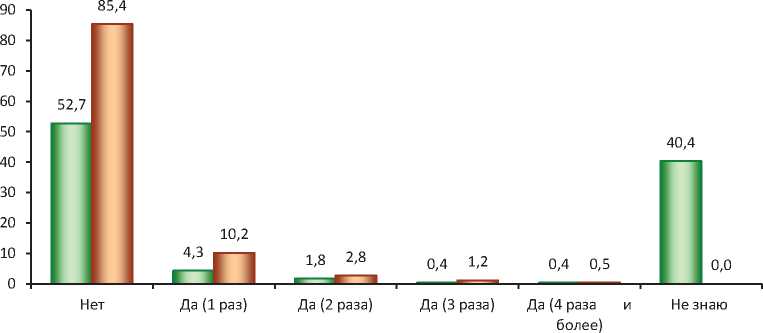

Абортивное поведение молодёжи можно характеризовать как относительно рациональное: только 15% девушек прибегали к искусственному прерыванию беременности. Осведомлённость молодых мужчин об аборте в анамнезе партнёрши довольно ограничена – 40% не знают о его наличии или отсутствии ( рис. 4 ).

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Делали ли Вы (Ваша партнёрша) когда-нибудь аборт для прерывания беременности?», гендерный разрез, в % от числа опрошенных

□ Мужчины □Женщины

Таблица 9. SWOT-анализ состояния матримониальных и брачных установок молодёжи Вологодской области

|

Сильные стороны Предпочтение легитимного брака. Относительно высокая желаемая детность. Осознание социокультурных трансформаций, инициирующих малодетность. |

Слабые стороны Ожидаемая детность большинства в зоне малодетности. Поколение воспитанных в малодетных семьях. Сожительство рассматривается как допустимая форма отношений и воспитания детей. |

|

Возможности Улучшение социально-экономических условий жизни. Реализация демографической политики. |

Угрозы Социально одобряемые нормы малодетного репродуктивного поведения. Обесценивание института брака. Значительная территориальная дифференциация условий среды жизнедеятельности. |

Таким образом, демографические установки молодёжи различаются по гендерному, образовательному, экономическому и территориальному аспектам. Женщины 15 – 29 лет в большей степени, чем мужчины, ориентированы на создание стабильного брачного союза, который необходим для воспитания детей. Среди молодых мужчин в два раза больше ориентированных на бездетность. По-разному девушки и юноши оценивают риски создания и распада семьи: для первых большее значение имеют духовно-ценностные причины (неуважение, измена, употребление алкоголя), для вторых – экономические (материальные, жилищные условия).

Группой, транслирующей социокультурные изменения демографического поведения, являются молодые люди со средним специальным образованием. Все наблюдающиеся тенденции (распространение установок на малодетность, бездетность, сожительство) в данной страте представлены шире, чем среди молодёжи с высшим и средним образованием.

Сохраняются территориальные отличия демографических установок. Молодёжь в сельской местности имеет более высокие значения предпочитаемых чисел детей, в большей степени ориентирована на брак, у данной группы не утрачены экономические и социальные репродуктивные мотивы.

Подводя итоги исследования демографических установок молодёжи Вологодской области, следует отметить положительные сильные стороны и возможности. Это предпочтение большинством зарегистрированного брака, значительная доля ориентированных на средне-детность при более благоприятных условиях, понимание молодёжью и властями происходящих изменений, реализация демографической и социальной политики ( табл. 9 ).

К негативным моментам относятся распространённость малодетных репродуктивных установок, перенятых в родительской семье, нейтральное и позитив- ное отношение к сожительству, сильная территориальная дифференциация как в разрезе «город/село», так и между муниципальными образованиями, девальвация института брака.

Проведённое исследование подтвердило правильность курса семейной и демографической политики в сфере рождаемости на поддержку молодёжи как основного ресурса кадров для инновационной экономики [9], выравнивание уровня жизни населения в целом и семей с детьми в частности, формирование демографических установок населения, адекватных задаче обеспечения воспроизводства населения.