Рождаемость и развитие населения

Автор: Зверева Н.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социально - экономические процессы и рождаемость

Статья в выпуске: 8 (162), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована связь рождаемости (суммарного коэффициента рождаемости) с индексом развития человеческого потенциала в целом, а также с его компонентами - с индексом валового внутреннего продукта, индексом образования и индексом продолжительности жизни. Проанализированы репродуктивные настроения разных групп населения по данным социолого-демографического обследования «Семья и рождаемость», проведенного под руководством Росстата в 2009 году. На основе комплексного качественно-количественного и факторного анализа репродуктивных мотивов семей описаны четыре типа родительства: солидарный, комплиментарный, делегирующий и инструментальный - с амбивалентно-диффузным отношением к детям.

Индекс развития человеческого потенциала, суммарный коэффициент рождаемости, экономическая активность населения, воспроизводство населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181527

IDR: 143181527

Текст научной статьи Рождаемость и развитие населения

До настоящего времени социально–экономическое развитие стран мира сопровождалось снижением рождаемости. Основное социально–экономическое условие и движущаяся сила демографического перехода, в течение которого снижается смертность, а за ней и рождаемость – индустриальное развитие, обусловливающее модернизацию всех областей общественной жизни. В настоящее время более половины населения мира живет в странах, где уровень рождаемости ниже простого замещения поколений (менее 2,1 ребенка на женщину). Возможная перспектива сокращения населения, связанная с социально-экономическим прогрессом, во все большем числе стран становится в ряд с важнейшими глобальными социально-демографическими проблемами.

Одновременно и проблема развития населения особенно сейчас все более привлекает внимание ученых всего мира. Раньше мы обращали внимание на рост населения как глобальную проблему. Сейчас, видимо, именно его развитие становится предметом озабоченности мирового сообщества, а смягчение его неравномерности представляет собой одну из важнейших, актуальных глобальных проблем народонаселения. Изменение численности населения, его воспроизводство, представляются неотъемлемой частью его развития.

Еще в 70-х гг. прошлого века впервые на эту комплексную социальноэкономическую и демографическую проблему развития населения указывал Д.И. Ва-лентей. Эта проблема включала в себя, по его мнению, все другие проблемы - воспроизводства населения, отдельных демографических процессов, расселения, семьи, женщин, детей, отношений между поколениями, здоровья населения, его образования и т.д. [4] Среди качественных характеристик им особо выделялись образование и здоровье. Понятие «качество населения» непосредственно связывалось с понятием «развитие населения». Впервые теоретико–методологический анализ этого понятия был дан в работе «Система знаний о народонаселении» (1976), хотя ссылки на определенное понимание этого термина имелись в работах самого Д.И. Валентея или вышедших под его редакцией раньше. Введение этого понятия давало (и дает сейчас) возможность через «развитие» выйти на объяснение закономерностей воспроизводства населения и отдельных демографических процессов, а также определить направления влияния демографических факторов на социально-экономическое развитие. Таким образом, ставилась общая проблема развития народонаселения непосредственно в связи с его воспроизводством.

Обсуждение проблем развития и связанного с ним качества населения затихает к середине 80–х гг., но с конца 80-х – начала 90-х гг. снова обнаруживается к нему интерес. Понятие «развитие человеческого потенциала», «человеческое развитие» близко понятию «развитие населения», предлагавшемуся еще в 70-е гг. Д.И. Валентеем и его сотрудниками.

В рамках разрабатываемых ООН программ развития с 1990 г. ежегодно публикуются отчеты о развитии человеческого потенциала (человеческом развитии). Был предложен и измеритель индекса развития человеческого потенциала (человеческого развития), включающий оценки продолжительности жизни, уровня образования и доходов населения. Развитие человеческого потенциала определяется как процесс увеличения человеческих возможностей, состоящий в том, что человек должен прожить долгую и здоровую жизнь, быть образованным, иметь нормальный уровень жизни, что обеспечивается политической свободой, правами человека, общественным уважением к личности. В докладах, выпускаемых в рамках Программы развития ООН (ПРООН), обсуждаются такие вопросы, как урбанизация, безопасность, борьба с нищетой, занятость, влияние глобализации, жизненные потребности, модели потребления, гендерное равенство, миграция и развитие и многое другое.

Анализ «детерминант и последствий демографических тенденций», проводимый мировым сообществом уже более 40 лет, в настоящее время становится изучением человеческого развития. Для развития демографии как науки важно отметить следующее. Постепенно приходит всеобщее понимание важности анализа «развития человеческого потенциала» для объяснения процессов рождаемости и миграции, влияния компонент развития на демографические процессы (образования, дохода на продолжительность жизни), индекса развития человеческого потенциала – на рождаемость и миграцию и т.д. [2]

Отрицательная связь рождаемости и развития наиболее четко прослеживается в течение демографического перехода. Сначала она начинает снижаться у самой обеспеченной и образованной группы населения, у которой продолжительность жизни растет быстрее, чем у остальных социальных групп, затем этот процесс охватывает все слои общества. С окончанием демографического перехода рождаемость низкая у всех слоев общества (население вступает во второй демографический переход).

Однако невыясненным до сих пор остается вопрос, как же связана рождаемость и развитие после завершения демографического перехода в странах, находящихся во втором демографическом переходе. Ясно, что в развитых странах уровень рождаемости низкий везде. Но что же будет дальше – будет ли она понижаться и далее вместе с социально-экономическим развитием, если да, то до какого уровня, или этот процесс остановится, а может быть, будет повернут вспять? От решения этого вопроса зависят и перспективы и нашего социально-экономического развития, и эффективность демографической политики, направленной на повышение рождаемости.

Современные зарубежные исследования в этой области выявляют намечающуюся тенденцию изменения стабильно отрицательной связи рождаемости и развития на самых высоких его уровнях. Анализ связи рождаемости (суммарного коэффициента рождаемости) и индекса развития человеческого потенциала привел исследователей к выводу: «Несмотря на то, что развитие продолжает способствовать снижениею рождаемости на низких и средних уровнях ИРЧП..., на высоком уровне развития дальнейшее развитие может повернуть в противоположном направлении тренд снижения рождаемости. Ранее отрицательная связь между развитием и рождаемостью теперь становится J-образной, то есть ИРЧП оказывается положительно связанным с уровнем рождаемости в развитых странах» [6]. Отсюда можно сделать вывод о том, что для стран с очень высоким уровнем индекса развития человеческого потенциала имеются возможности перехода к некоторому росту рождаемости (в пределах, обеспечивающих простое воспроизводство). Эта возможность становится реальностью, если государство проводит взвешенную семейную политику (система гарантий семьям с детьми, сокращение неравенства и бедности, развитие и доступность детских дошкольных учреждений, гендерное равенство, обеспечение занятости). «Политика, нацеленная на дальнейшее увеличение уровней ИРЧП в развитых странах, может поэтому рассматриваться как общая стратегия ослабления демографического дисбаланса, возникающего из-за слишком низких уровней рождаемости. В соответствии с современными научными предствалениями… прогресс в развитии способствует снижению рождаемости в странах с низким или средним уровнем развития. Более того, страны, остающиеся на среднем уровне развития, сталкиваются со снижением численности населения по той причине, что они достигнли низких уровней рождаемости, но все еще не смогли, а, возможно, и не смогут и в обозримом будущем – воспользоваться эффектом изменений характера зависимости между уровнем развития и уровнем рождаемости» [6].

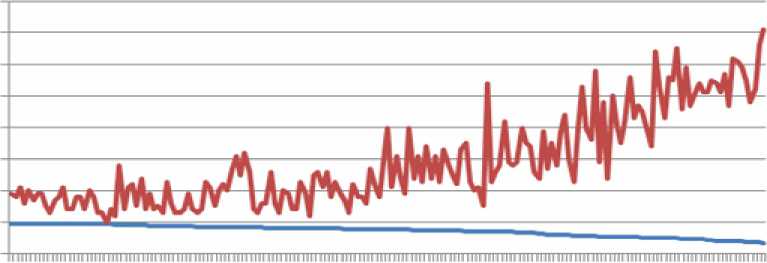

Сводный индекс развития человеческого потенциала, как известно, складывается из трех индексов: индекса дохода (валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной способности), индекса образования и индекса продолжительности жизни. Какая же из этих составляющих в наибольшей степени влияет на динамику рождаемости в современных условиях? Ответ на этот вопрос во многом определяет и перспективы изменения рождаемости, поскольку каждый из этих показателей имеет свою собственную динамику. Для ответа на него использовались данные индекса развития человеческого потенциала по странам мира в 2007 г., а также соответсствующие показатели суммарных коэффициентов рождаемости в среднем за 2005-2010 гг. (рис. 1)

Рисунок1

Индекс развития человеческого потенциала, суммарный коэффициент рождаемости, страны мира (ранжированные по величине ИРЧП)

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0,000

---ИРЧП --- СКР

Из рисунка видно, что по мере снижения индекса развития человеческого потенциала суммарный коэффициент рождаемости растет, но его рост становится заметным у стран с индексом развития человеческого потенциала 0,75 и ниже.

Коэффициенты корреляции индекса развития человеческого потенциала и суммарного коэффициента рождаемости, страны мира (всего 175 стран):

все страны – (-0,88);

страны с ИРЧП 0,9 и выше – (0);

страны с ИРЧП 0,75 и ниже – (-0,79);

страны с ИРЧП 0,50 и ниже – (-0,39).

Рассмотрим связь суммарного коэффициента рождаемости и отдельных компонентов индекса развития человеческого потенциала (рис. 2, 3 и 4).

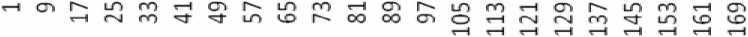

Рисунок 2

Суммарный коэффициент рождаемости и индекс валового внутреннего продукта по странам мира, ранжированным по величине индекса развития человеческого потенциала

Коэффициенты корреляции индекса валового внутреннего продукта и суммарного коэффициента рождаемости, страны мира:

Все страны – (-0,78);

Страны с ИРЧП 0,9 и выше – (+0,29);

Страны с ИРЧП от 0,9 до 0,75 – (-0,29);

Страны с ИРЧП 0,75 и ниже – (-0,52);

Страны с ИРЧП 0,50 и ниже – (0).

Связь индекса валового внутреннего продукта и суммарного коэффициента рождаемости в странах с самым высоким индексом развития человеческого потенциала положительна (около 0,3).

Рисунок 3

Суммарный коэффициент рождаемости и индекс образования, страны мира, ранжированные по величине индекса развития человеческого потенциала

Коэффициенты корреляции индекса образования и суммарного коэффициента рождаемости, страны мира:

Все страны – (-0,83);

Страны с ИРЧП 0,9 и выше – (+0,17);

Страны с ИРЧП от 0,9 до 0,75 – (-0,39);

Страны с ИРЧП 0,75 и ниже – (-68);

Страны с ИРЧП 0,50 и ниже – (-0,25).

Связь индекса образования и суммарного коэффициента рождаемости в странах с самым высоким индексом развития человеческого потенциала слабо положительная (0,17).

Рисунок 4

Суммарный коэффициент рождаемости и индекс продолжительности жизни, страны мира, ранжированные по величине индекса развития человеческого потенциала

Коэффициенты корреляции индекса продолжительности жизни и суммарного коэффициента рождаемости, страны мира:

Все страны – (-0,84);

Страны с ИРЧП 0,9 и выше – (-0,23);

Страны с ИРЧП от 0,9 до 0,75 – (-0,12);

Страны с ИРЧП 0,75 и ниже – (-71);

Страны с ИРЧП 0,50 и ниже – (-0,26).

Связь индекса продолжительности жизни и суммарного коэффициента рождаемости во всех странах отрицательная (в странах с самым высоким индексом развития человеческого потенциала -(-0.23)).

Из приведенных рисунков и расчетов видно, что теснее всего и отрицательно с изменением суммарного коэффициента рождаемости по странам мира связаны рост образования и продолжительности жизни, причем наиболее тесная отрицательная связь прослеживается у стран, находящихся на средних и ниже средних уровнях индексов развития человеческого потенциала.

Для развитых стран эта связь слабая. С продолжительностью жизни суммарный коэффициент рождаемости связан отрицательно (коэффициент корреляции – (-0,23), что означает, что с ростом продолжительности жизни в развитых странах этот показатель может незначительно понижаться. Однако рост продолжительности жизни в этих странах, уже достигших высоких ее уровней (более 75 лет в странах с индексом развития человеческого потенциала выше 0,9) замедляется, каждые полгода ее прироста даются с большими усилиями. Можно сделать вывод, что значение этого фактора для развитых стран практически нивелируется.

С ростом образования в развитых странах суммарный коэффициент рождаемости связан положительно (коэффициент корреляции – (+0,17). Однако и рост уровня образования в этих странах замедлен, поскольку они уже достигли его высокого уровня. Значение этого фактора для развитых стран также нивелируется.

С ростом дохода на душу населения суммарный коэффициент рождаемости в развитых странах связан положительно и относительно других факторов более тесно, коэффициент корреляции – (+0,29). Можно предположить, что с ростом дохода в этих странах суммарный коэффициент рождаемости будет слабо расти при фактическом отсутствии влияния роста продолжительности жизни и образования в этих странах.

В России индекс развития человеческого потенциала составляет 0,817. Для этой группы стран характерна слабая отрицательная связь всех составляющих индекса развития человеческого потенциала с суммарным коэффициентом рождаемости. Видимо в России связь развития и суммарного коэффициента рождаемости пока остается слабо отрицательной. Наибольшее отрицательное влияние на суммарный коэффициент рождаемости в этой группе стран оказывает индекс образования, однако по уровню образования Россия находится на втором месте в мире, расти уровню образования уже практически некуда. Можно предположить, что это отрицательное влияние нивелируется.

Продолжительность жизни в России очень низкая для развитых стран. В настоящее время она растет, но влияние этого фактора самое слабое, практически никакое, коэффициент корреляции составляет всего (-0,12). Можно предположить, что и это отрицательное влияние в России невелико. Относительно наибольшее отрицательное влияние может оказать рост уровня жизни, коэффициент корреляции с суммарным коэффициентом рождаемости (-0,29).

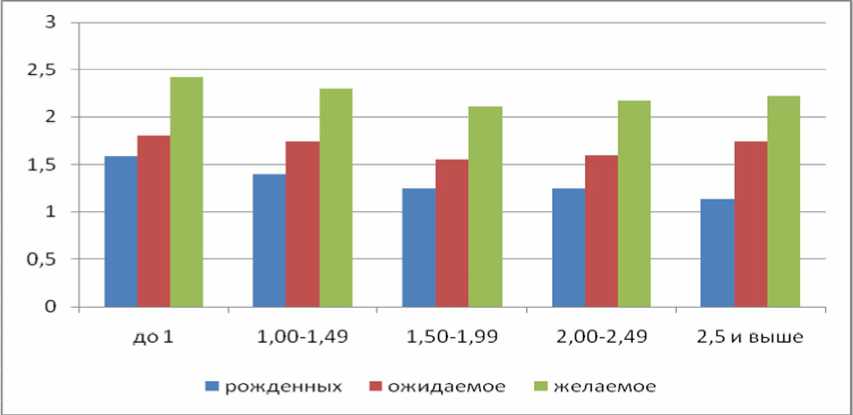

Этот вывод подтверждают данные социолого-демографического обследования «Семья и рождаемость», проведенного в сентябре - октябре 2009 г. под руководством Росстата Российской Федерации. Было опрошено 19999 респондентов во всех федеральных округах (в 30 субъектах России). На рисунке 5 приводятся данные о числе рожденных детей, а также об ожидаемом и желаемом числе детей у женщин по уровню среднедушевого дохода1.

Рисунок 5

Число детей в семьях в зависимости от уровня среднедушевого дохода

На рис. 5 видно, что число рожденных детей снижается по мере роста дохода. В то же время самое низкое желаемое и ожидаемое число детей в средней доходной группе от 1,5 до 2-х прожиточных минимумов. В более высоких доходных группах оно немного выше.

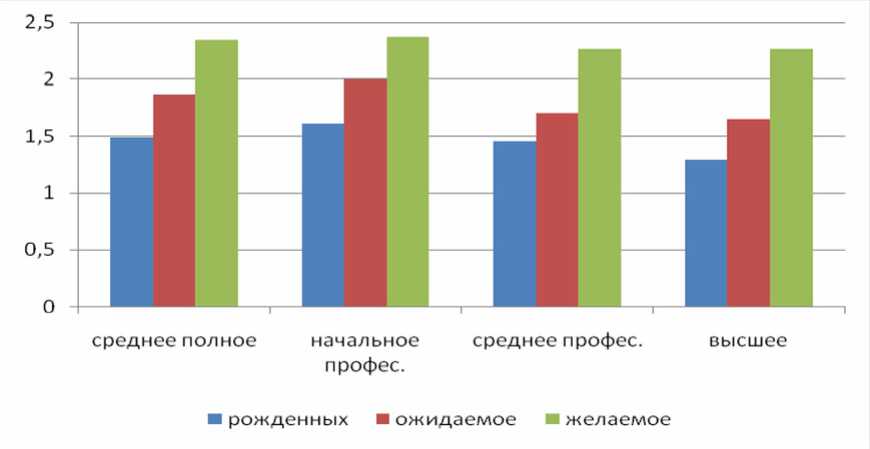

Число детей в семьях в зависимости от уровня образования

Рисунок 6

Число детей самое низкое у группы с высшим профессиональным образованием, самое высокое – в группе с начальным профессиональным образованием. Однако различия не так велики, как различия по ожидаемому числу детей. В настоящее время в России ощущается недостаток занятых с начальным и средним профессиональным образованием. Рост доли лиц с начальным профессиональным образованием (наиболее актуальная проблема, которая сейчас решается) может способствовать росту числа детей, обратное влияние окажет рост доли лиц со средним профессиональным образованием.

С.В. Захаров отмечает сложность и неоднозначность интерпретации зависимости рождаемости от образования и дохода, указывает на то, что вероятность второго рождения у женщин с высшим образованием выше (правда, если контролировать другие переменные статистическая значимость различий становится нестабильной). Однако, в 20002006 гг. рождаемость увеличивалась преимущественно в доминирующих (средних) стратах по уровню образования и менее значительно в группе женщин с высшим образованием. Не обнаруживается также статистически значимое влияние дохода, зависимости не очевидны, трудно интерпретируемы. Вероятнее всего, зависимости просто нет [3]. Видимо, при анализе степени влияния образования или дохода на детность нужно учитывать уровень потребности в детях у лиц с высшим образованием. Желаемое число детей у них выше 2-х, но ожидаемое число детей ниже, чем у групп с относительно низким уровнем образования (разрыв такой же высокий, как и у лиц со средним полным образованием – примерно 1 ребенок). Создание условий для более полной реализации потребности в детях позволило бы повысить рождаемость, прежде всего, в этих группах, где ее нереализованный потенциал самый высокий.

В России рост уровня жизни в ближайшее время может продолжать оказывать отрицательное влияние на рождаемость. Однако, нужно обратить внимание на то, что как желаемое, так и ожидаемое число детей у относительно самой богатой группы выше, чем у групп с доходм от 1,5 до 2,5-х прожиточных минимумов (этого уровня среднедушевых доходов в России мы уже достигли).

Можно предположить, что дальнейший рост уровня жизни в России может слабо положительно влиять на предпочитаемые числа детей. Для того, чтобы это влияние реализовалось, необходима системная долгосрочная демографическая политика, меры которой будут не только индексироваться, но и развиваться. Одно из наиболее важных направлений, на наш взгляд – обеспечение обществом условий, при которых ни получение высокооплачиваемой занятости, ни профессионального образования не будут сложной (а порой и неразрешимой) проблемой для семей с детьми. Здесь важным направлением могло бы стать развитие гибких форм занятости и развитие доступной системы ухода за детьми, включающей не только институциональные государственные детские дошкольные учреждения, но и группы временного пребывания детей, институт нянь, другие формы поддержки матерей и отцов с несколькими детьми для того, чтобы и те, и другие могли полноценно сочетать семейный и внесемейный труд.

Важной характеристикой качества населения в настоящее время (второй демографический переход) выступает система ценностных ориентаций, изменение которой и выступает основной движущей силой современного перехода в рождаемости. Для анализа этих изменений необходимы регулярные (мониторинговые, панельные, репрезентативные для страны или ее отдельных регионов) социологические исследования репродуктивного поведения.

В исследовании «Семья и рождаемость» респондентам предлагался набор из 12 целей, которые люди хотели бы достичь в жизни. Степень их важности лично для опрашиваемого нужно было оценить по 5-и балльной шкале (от «1» - совсем не важно до «5-и» -очень важно).

Таблица 1

Оценка женщинами и мужчинами степени важности лично для них жизненных целей

|

Женщины (N=1111) |

Мужчины (N=880) |

|||

|

Средний балл |

% давших «5» |

Средний балл |

% давших «5» |

|

|

Собственное благоустроенное современное жилье |

4,69 |

81,5 |

4,72 |

82,0 |

|

Жить в зарегистрированном браке с супругом, своей семьей |

4,25 |

66,1 |

4,46 |

72,2 |

|

Воспитать ребенка |

4,88 |

92,5 |

4,81 |

88,1 |

|

Материальное благополучие |

4,80 |

85,6 |

4,85 |

88,5 |

|

Получить образование, постоянно повышать квалификацию |

4,08 |

47,8 |

3,87 |

42,2 |

|

Иметь свое собственное семейное дело, чтобы работать только в нем |

3,25 |

28,1 |

3,71 |

43,8 |

|

Вырастить двоих детей |

4,04 |

61,6 |

4,22 |

64,1 |

|

Иметь успех, продвижение на работе |

4,13 |

49,6 |

4,36 |

59,0 |

|

Интересно проводить досуг |

3,99 |

40,4 |

4,04 |

43,7 |

|

Много общаться с друзьями |

3,56 |

26,9 |

3,65 |

27,3 |

|

Иметь троих детей |

2,19 |

13,2 |

2,46 |

17,1 |

|

Быть свободной, независимой и делать то, что хочу только я |

2,41 |

14,5 |

2,60 |

14,9 |

У женщин и мужчин первые три места занимают такие цели, как «воспитать ребенка» (первое место у женщин и второе у мужчин), «материальное благополучие» (второе место у женщин и первое у мужчин), «собственное жилье» (третье место).

Жизнь в зарегистрированном браке («не просто «иметь семью», а иметь ее, состоя в зарегистрированном браке) – на четвертом месте у обоих полов. Двое детей у женщин – на 7 месте, т. е. во второй половине списка из 12 целей (после карьерного роста и образования), у мужчин – на 5 месте (после карьерного роста). (По сравнению с пилотным исследованием, проведенным в Тверской области в 2006 г., ценность двоих детей у женщин и мужчин выросла (в 2006 г она занимала у женщин 11 место в списке из 13 ценностей, у мужчин – на 10-м месте) [5, с. 71]. (Проведенное в 2006 г. исследование в Липецкой области показало, что в предложенном списке из 17 жизненных целей как двое, так и трое детей занимают у женщин и мужчин предпоследнее место, после нее – цель иметь троих детей) [1, c. 171]. Видимо, отмеченное повышение значимости цели – иметь двоих детей, связано с проводимой в настоящее время активной демографической политикой, направленной на стимулирование рождения, прежде всего второго ребенка.

Трое детей и у женщин, и у мужчин – на последнем месте (после цели свободы, независимости, стремления делать то, что хочет только она или он). Цель «вырастить двоих детей» оценили на «1 - 2», т.е. как неважную - 18% женщин, а как очень важную - 61,6%. Мужчины оценили значимость для них этой цели соответственно - 11,8% и 77,7%. Цель «иметь троих детей» оценили на «1 - 2», т.е. как неважную – 63,8% женщин, а как очень важную» - 13,2%. Мужчины оценили соответственно – 55,1% и 27,5%. Цель – иметь как двоих детей, так и троих детей, для мужчин более значима, чем для женщин (рис. 7-8).

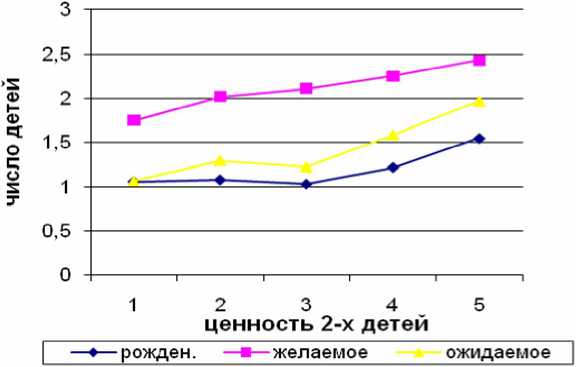

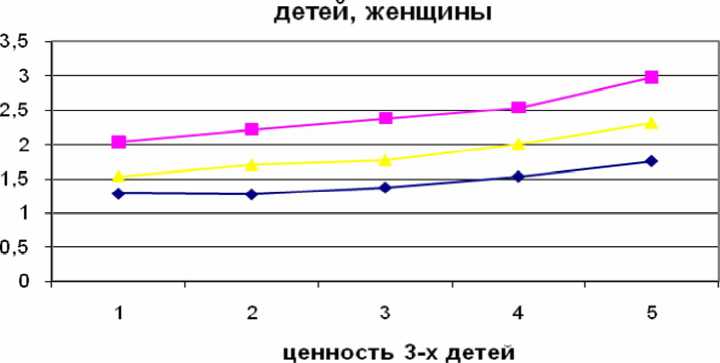

Рисунок 7

Число детей в зависимости от ценности 2-х детей, женщины

Желаемое и ожидаемое число детей, как и число рожденных детей у женщин прямо связаны с ценностью двух детей.

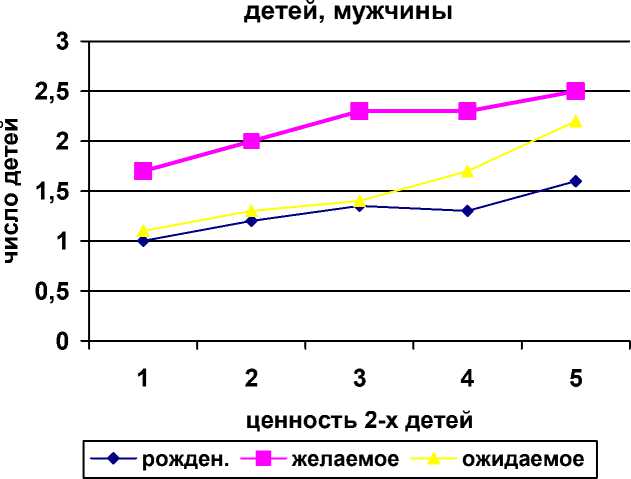

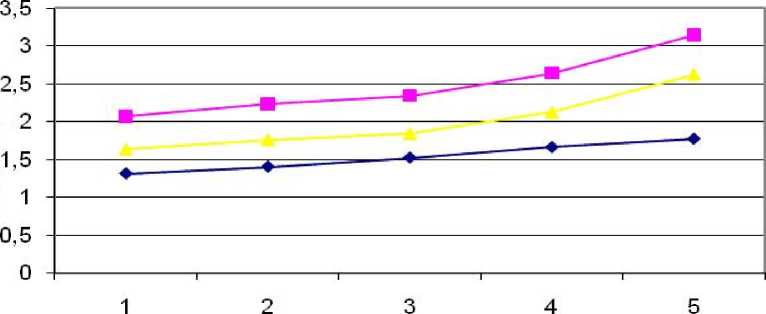

Рисунок 8

Число детей в зависимости от ценности 2-х

Число рожденных детей у мужчин, как и у женщин, растет вместе с ростом ценности двоих детей (исключение составляют группы женщин, отметивших ценность двоих детей на «3» и мужчин, отметивших ценность двоих детей на «4»).

Такой же вывод можно сделать и в отношении зависимости числа детей от ценности трех детей у женщин и мужчин (рис. 9 и рис. 10)

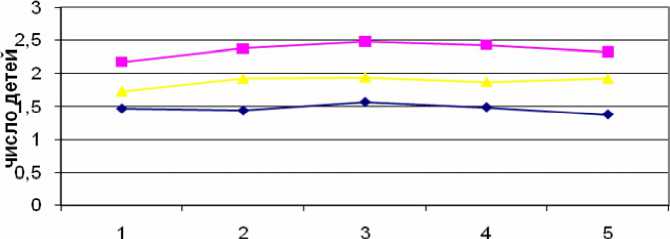

Рисунок 9

Число детей в зависимости от ценности 3-х

♦ " рожден. —■—желаемое ожидаемое

Рисунок 10

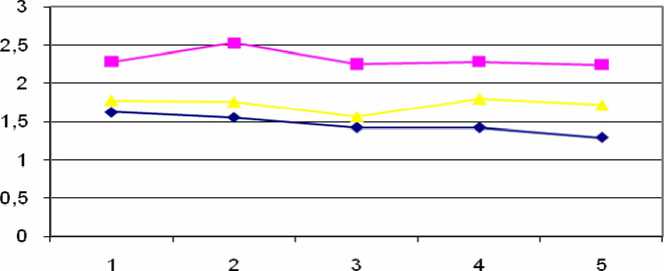

Число детей в зависимости от ценности 3-х детей, мужчины

ценность 3-х детей

-•— р ожде н. —■— желаемое ожи д а е м о е

Число рожденных детей у женщин и мужчин также растет вместе с ростом значимости цели - иметь троих детей (исключение женщины – оценившие двоих детей на «2»).

С ростом ценности двух детей от 1 до 5-и желаемое число детей у женщин растет на 0,68 ребенка, а ожидаемое – на 0,9. С ростом ценности трех детей от 1 до 5-и желаемое число детей у женщин растет на 0,94 ребенка, а ожидаемое – на 0,8 ребенка.

Соответственно у мужчин с ростом ценности двух детей от 1 до 5-и желаемое число детей растет на 0,77 ребенка, а ожидаемое – на 0,94 ребенка. С ростом ценности трех детей от 1 до 5-и желаемое число детей у мужчин растет на 1,07 ребенка, а ожидаемое – на 0,99 ребенка.

С ростом значимости цели – трое детей и у женщин и у мужчин ожидаемое число детей растет в меньшей степени, чем желаемое (соответственно на 0,8 и 0,95 у женщин и на 0,99 и 1,07 у мужчин).

И у женщин и у мужчин с ростом ценности двух детей ожидаемое число детей растет в большей степени, чем желаемое. Пилотное исследование по Тверской области свидетельствует о том же: с ростом оценки двух детей у женщин с 1-2 баллов до 4-5-и баллов желаемое число детей растет на 0,4 ребенка, а ожидаемое – на 0,99, тот же результат и в отношении мужчин: желаемое число у них растет на 0,59, а ожидаемое – на 0,88 ребенка. С ростом значимости трех детей, согласно результатам пилотного исследования, у женщин ожидаемое число детей растет на 0,84, желаемое – на 0,85 (у мужчин соответственно на 0,87 ребенка и на 1,01 ребенка) [5, с. 72].

Если бы у женщин ценность 2 детей стала бы такой же, как ценность 1 ребенка, желаемое число детей могло бы вырасти на 0,14 ребенка, а ожидаемое – на 0,2. Если бы ценность трех детей у женщин стала бы такой же, как ценность одного ребенка, то желаемое число детей могло бы вырасти на 0,58 ребенка, а ожидаемое – на 0,51 ребенка.

У мужчин с повышением ценности 2-х детей до ценности 1 ребенка желаемое число детей выросло бы на 0,18 ребенка, а ожидаемое число детей – на 0,26 ребенка. С повышением ценности 3-х детей до ценности 1 ребенка желаемое число детей у мужчин могло бы вырасти на 0,25 ребенка, ожидаемое – на 0,22 ребенка (рост ниже, чем у женщин, поскольку у мужчин ценность третьего ребенка выше, чем у женщин).

Внесемейные ориентации влияют на число детей в семье. Однако в современных условиях это влияние нельзя считать однозначно отрицательным и значимым. С ростом ориентаций на образование число детей в общем несколько снижается, в группах с самыми высоким ориентациями оно ниже, чем в группах, низко (на 1 – 2 балла) оценивающих образование как жизненную цель. На рис. 11 представлены ориентации мужчин на образование в зависимости от числа детей.

Рисунок 11

Число детей в зависимости от ценности образования, мужчины

ценность образования

—•—рожден. —■—жеапемое ожидаемое

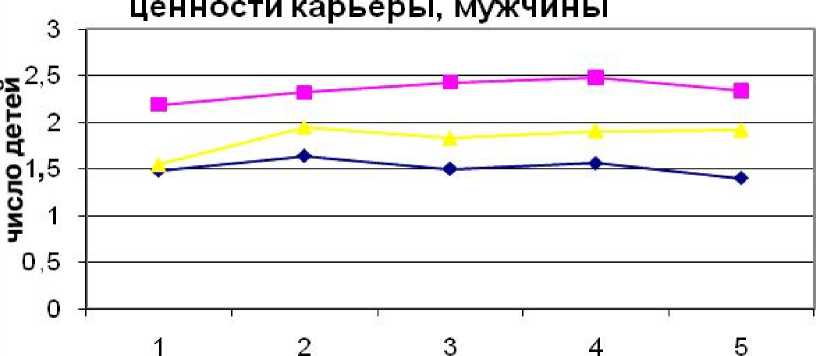

Тот же вывод можно сделать и в отношении ценности карьерного роста и ценности свободы, независимости – качественной характеристики, названной одной из существенных в концепции второго демографического перехода (рис.12, 13, 14, 15, 16 и 17).

Рисунок 12

Число детей в зависимости от ценности карьеры, женщины

ценность карьеры рожден —■—желаемое ожидаемое

Нужно отметить, что с ростом ценности карьеры у женщин от 3-х до 4-х баллов (а ценность карьеры у женщин сейчас, по исследованию, ниже 4-х), число детей растет, особенно ожидаемое число детей, но растет и разрыв между ним и числом рожденных детей, что, видимо свидетельствует о недостатках в условиях реализации женщинами карьерных и домохозяйственных ролей.

Рисунок 13

Число детей в зависимости от

ценность карьеры

■*—рожден. —■—желаемое ожидаемое

У мужчин ожидаемое число детей с ростом карьерных ориентаций несколько растет, но с ростом их значимости от 4-х до 5-и баллов также снижается число рожденных детей.

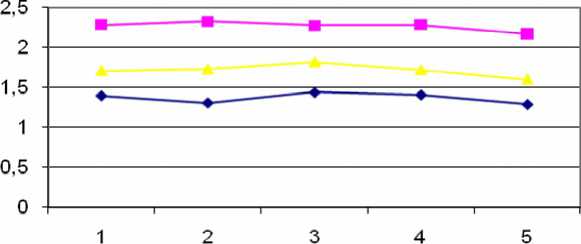

Рисунок 14

Число детей в зависимости от ценности свободы (независимости), женщины

ценность свободы (независимости)

—।— рожден, —■—жеалемое ожидаемое

С ростом ценности свободы (независимости) от 3-х и выше число детей у женщин снижается. Но степень реализации потребности в детях не меняется.

Рисунок 15

Число детей в зависимости от ценности свободы

ценность свободы, независимости рожден. желаемое ожидаемое

В отличие от женщин, у мужчин с ростом ценности свободы (независимости) от 3-х и выше ожидаемое число детей не снижается. С ростом ценности от 4-х до 5-и число рожденных детей резко снижается при неизменном желаемом и ожидаемом их числе. Степень реализации потребности в детях резко снижается.

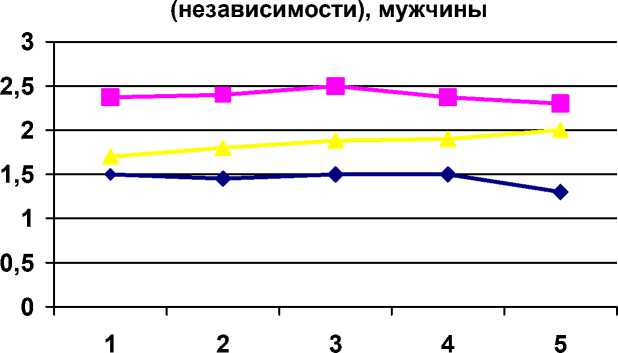

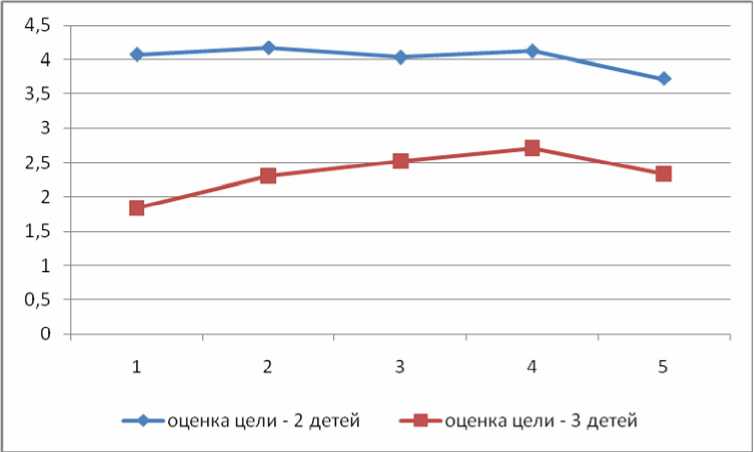

Рисунок 16

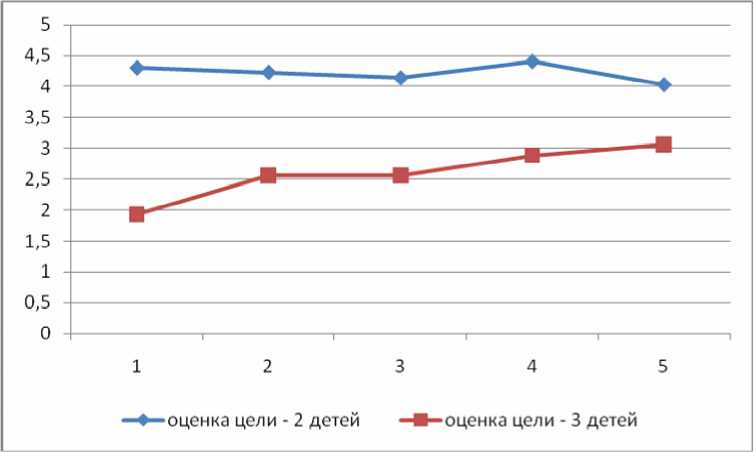

Оценка цели – 2 и 3 ребенка - в зависимости от цели свободы, независимости (женщины)

У женщин жизненная цель – 3 детей с ростом ценности свободы от оценки в 1 до оценки в 4 балла растет, затем снижается. С ростом оценки важности этой жизненной цели от 1 до 4-х баллов оценка значимости 2-х детей практически не меняется. Затем также снижается.

Рисунок 17

Оценка цели – 2 и 3 ребенка в зависимости от цели свободы, независимости (мужчины)

У мужчин жизненная цель – 3 детей с ростом ценности свободы растет. С ростом оценки важности этой жизненной цели от 1 до 4-х баллов оценка значимости 2-х детей, как и у женщин, практически не меняется. Затем также снижается.

Коэффициент корреляции оценки значимости цели свободы и независимости с оценками целей 2-х детей практически равен нулю, как у женщин, так и у мужчин. Оценка ценности трех детей у женщин и мужчин имеет прямую корреляционную зависимость. Это свидетельствует о непротиворечивости двухдетности и трехдетности и одной из важных современных постмодернистских ценностей, что противоречит гипотезе второго демографического перехода, указывающей на обратную связь.

В современных условиях (второй демографический переход, рождаемость на уровне простого воспроизводства) качественные характеристики населения влияют на рождаемость, однако нельзя констатировать, что изменение качества автоматически ведет за собой тенденцию снижения рождаемости. Наоборот, рост образования, изменение ценностных ориентаций (повышение ценности образования, карьеры, свободы и независимости) не выступают однозначно отрицательными для рождаемости факторами. Наибольшее значение имеет ценность 2-х, 3-х – детной семьи, и она не находится в антагонистическом противоречии с современными эгалитарными, индивидуалистическими ценностями. Если ценность семьи с несколькими детьми будет расти наряду с ростом других ценностей, то рождаемость может стабилизироваться или вырасти до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения.

Репродуктивная мотивация молодой семьи и совершенствование социальной политики

Совершенствование социальной политики в отношении рождаемости во многом зависит от анализа потребности в детях и ее месте в общей структуре потребностей, семейных ценностей, социальных установок и ценностно-мотивационных основ репродуктивного поведения молодой семьи. Для более глубокого понимания сути происходящих изменений в репродуктивном поведении важно оценить не только объективные процессы снижения рождаемости, но и отношение молодежи к происходящим изменениям в семейной сфере, соотношение декларируемых ценностей и субъективной готовности принимать их как норму и руководство к действию или сомневаться и отвергать их. Как показано в исследованиях репродуктивного поведения, его внешним регулятором становятся социальные нормы детности и ценности, доминирующие в общественном мнении, а также своеобразная семейная и репродуктивная культура, доминирующая как в родительской семье, так и распространяемая через социальные практики, культурные образцы референтных групп. Внутренним регулятором репродуктивного поведения является мотиваци-онно-диспозиционная основа, включающая потребность личности и семьи в детях, репродуктивную мотивацию, обуславливающую субъективный смысл рождения детей, а также структуру и доминанту репродуктивных мотивов появления детей разной очередности (В.А. Борисов, А.И. Антонов, В.Н. Архангельский и др.).

Результаты проведенных нами исследований показывают, что понимание репродуктивного поведения, как только социально конструируемого, которому не присущи «никакие физиологические регуляторы, которые побуждали бы индивида к рождению детей» (А.И. Антонов) нуждается в корректировке. Мы предлагаем дополнить взгляд на его природу, опираясь на современные представления о человеке, как «системном целом, социальном существе, которое во всех своих проявлениях не лишается присущей ему биологической индивидуальности» (А.С. Батуев). Репродуктивное поведение с нашей точки зрения – это организация действий и социальных отношений, представляющая целостную систему как врожденного, так и индивидуально приобретенного и социально обусловленного биосоциального поведения на основе потребности в детях, ценностей, норм, установок и субъективных смыслов в отношении детей, и проявляющаяся в изменяющихся под воздействием культуры вариативных стратегиях и практиках рождения детей. Репродуктивное поведение является биосоциальным по своей сути. Оно обусловлено с одной стороны, степенью выраженности потребности в детях в структуре биологической индивидуальности личности, а с другой, репродуктивной культурой общества и системой общественных и семейных ценностей, социальным контролем за результаты репродуктивного поведения, представлениями о нормативном родительстве. Потребность в детях при этом может быть высокой и приобретать форму естественного генетически заданного видового стремления к продолжению рода, а может подавляться и быть сниженной в неблагоприятных условиях или в условиях достижения иных жизненных целей. Репродуктивное по- ведение основано на потребности в детях, раскрывающейся в репродуктивной мотивации на индивидуальном и коллективном уровне. Репродуктивная мотивация представляется совокупностью личностных смыслов, установок и представлений относительно детей и отношения к ним, побуждающей к вариативным стратегиям и моделям репродуктивного поведения, характерного для общества, его различных социально-демографических групп, фаз жизненного или семейного цикла, типичных и уникальных социальных ситуаций. Потребность в детях входит в общую систему потребностей индивида и формирует структуру репродуктивной мотивации, которые в свою очередь являются производными от социальных отношений и на макроуровне определяются природой институциональной репродуктивной матрицы данного общества (подобно иституциональным матрицам в концепции С.Кирдиной), а на микроуровне определяются ценностями и установками, обусловленными структурными условиями, ведущими свое происхождение от прошлых действий (А.А.Ухтомский, М.Арчер). Институциональная репродуктивная матрица обусловливает ядро репродуктивной мотивации, а степень выраженности отдельных репродуктивных мотивов у разных социальных групп, дифференцированных по системе семейных ценностей, – ее периферию. Репродуктивная мотивация с одной стороны, формируется репродуктивными мотивами, как психическими состояниями личности, побуждающими индивида к достижению генетически обусловленных программ поведения, а с другой дополняется мотивами как «психическими состояниями личности, побуждающими индивида к достижению разного рода личных целей через рождение определенного числа детей» (А.И. Антонов). Рассматривая репродуктивные мотивы важно, на наш взгляд, учитывать следующее:

-

1. Обусловленность репродуктивных мотивов доминантой ценностно-целевой структуры личности и семьи, подчиненностью их главному мотиву, доминанте социальной направленности личности в соответствии с концепцией доминанты (А.А. Ухтомский).

-

2. Выделение ядра и периферии мотивов, объединяющих и дифференцирующих социальные группы.

-

3. Структура репродуктивных мотивов инерционна. Существует ядро, сохраняющее стабильность репродуктивной доминаты, обусловленную генетической потребностью в детях, и вариативность периферии репродуктивных мотивов под воздействием структурных отношений и условий прошлого (особенностей семейной культуры и социализации, детности семьи, семейной структуры, общественных ценностей и др.).

-

4. Дифференциацию и альтернативность репродуктивных мотивов и их видов (социальных, экономических, психологических, демографических; целевых и инструментальных, альтруистических и эгоистических; внешних и внутренних; объективных и субъективных; конструктивных и деструктивных, положительных, неопределенных и отрицательных и др.).

-

5. Структурирование репродуктивных мотивов системой семейных ценностей и ценностей детей и родительства.

-

6. Идентификацию репродуктивных мотивов с репродуктивной и семейной культурой той социальной группы, к которой принадлежит индивид или которую определяет в качестве референтной (религиозной, традиционной, современной, либеральной и др.).

-

7. Соотнесение репродуктивных мотивов с континуумом значений репродуктивной мотивации, представляющих генетически детерминированный комплекс эмоциональных состояний, описанных нами как мотивация «радости и счастья», и социально обусловленных, включая такие понятия как «риск, проблемы, потери, одиночество и успех, престиж», сопровождающих рождение детей.

-

8. Обусловленность репродуктивных мотивов родительской идентичностью, ценностями, установками и представлениями о родительской роли, отношением к детям, траекториями воспитания детей, моделями успешного ребенка и родителя.

-

9. Изменение иерархии репродуктивных мотивов под воздействием социальных условий жизни и социальной политики, стимулирующих или подавляющих, как социально обусловленные, так и биологически детерминированные мотивы.

-

10. Усиление генетически детерминированных мотивов (мотивация радости) при рождении каждого последующего ребенка в группе респондентов с высокой потребностью

в детях и ослабление мотивации радости и усиление инструментальной, социальной и экономической мотивации при рождении каждого последующего ребенка у респондентов с ослабленной потребностью в детях.

В докладе представлены результаты исследования «Мотивация рождения детей в молодых семьях Санкт-Петербурга», проведенного нами в конце 2009 г. С целью изучения мотивации рождения детей, проблем, потребностей и качества жизни молодых семей Санкт-Петербурга было проинтервьюировано сто пятьдесят семей молодых родителей до 30 лет, имеющих одного ребенка, двести семей, имеющих двоих детей и сто семей, имеющих троих и более детей до 35 лет. Также проведены фокус-группы со 100 молодыми родителями, дифференцированными по системе семейных ценностей (О.Н. Безрукова). В каждой семье были опрошены оба супруга, находящиеся в зарегистрированном браке, первобрачные, имеющие общего ребенка/детей. Таким образом, общее число участников исследования составило 1000 человек.

В исследовании было сконцентрировано внимание на изучении обусловленности формирования репродуктивного поведения молодых родителей комплексом взаимосвязанных показателей: семейными ценностями, типом родительства, отношением к детям, социальным капиталом молодой семьи, особенностями семейной социализации, распределением гендерных ролей и семейным укладом. Родительство в данном исследовании понималось как система ценностей, установок, норм и социальных практик относительно детей, мотивации их рождения, репродуктивных установок и установок детности, принципов детско-родительских отношений, цели и стилей воспитания, родительских ролей и функций, предпочтительных моделей родительства. На основании материалов качественного исследования была выдвинута гипотеза о том, что репродуктивные установки молодых родителей в значительной степени обусловлены ценностью родительства, отношением к детям, проявляющимся в способе организации повседневной жизни и укладе семьи, типе родительской идентичности, позволяющими в разной степени реализовать свою потребность в детях и себя как родителя. В ходе исследования были выделены группы родителей по критерию выбора модели семьи и родительства и отличающиеся по степени выраженности потребности в детях. На основе комплексного качественноколичественного и факторного анализа результатов исследования описаны четыре типа родительства: солидарный, которому соответствует оптимистично-престижное отношение к детям, комплиментарный – с присущим ему тревожно-рациональным отношением, делегирующий, который связан с реалистично-прагматичным отношением, инструментальный – с амбивалентно-диффузным отношением к детям. Высокая потребность в детях зафиксирована примерно у 74,4% опрошенных молодых родителей: при этом у 22,3% «солидарных» участников исследования как очень высокая, у 52,0% «комплиментарных» – как высокая, у 13,0% «делегирующих» и у 12,7 % «инструментальных» – сниженная.

Высокая потребность в детях проявляется в следующих высказываниях, характеризующих, на наш взгляд, генетически детерминированный комплекс эмоциональных состояний, побуждающих к «врожденным, социально-групповым программам поведения» (В.М. Русалов): «непреодолимом желании иметь детей», «стремлением во чтобы то ни стало родить детей», «необъяснимом стремлении ощутить радость рождения ребенка», «стремлении еще раз ощутить блаженство рождения ребенка», «сильном взаимном желании иметь детей», «невозможностью жить без детей», «стремлением к счастью и радости». Генетически детерминированная мотивация, обусловленная биосооциальной сущностью человека, называемая нами мотивацией «радости и счастья», проявляется в многообразном переплетении мотивов, рассматриваемых в разных концепциях мотивации, как мета-мотивы, бытийные, альтруистические, осознаваемые и неосознаваемые, внутренние, целевые, мотивы результата и процесса, психологические.

Какими способами может быть подкреплена данная мотивация? Результаты исследования показывают, что мотивационное ядро группы солидарных и комплиментарных родителей фактически является безусловным, в котором доминантой выступает ценность жизни детей и чувство радости рядом с ними по сравнению с группой делегирующих и инструментальных родителей. Мотив «ребенок для меня ценен сам по себе – радость в жизни» выбирает 76,7% родителей солидарного типа и 66,0% комплиментарного по сравне- нию 32,1%/21,3% соответственно в других типологических группах родителей. В то же время среди периферийной группы мотивов преобладает мотив «желания любить и заботиться о ком-то» (18,6 % по сравнению с 6,2%/5,2%/1,0% соответственно) и «наличие ребенка способствует уважению окружающих» (11,6% и 2,1%/1,5%/0,3%). В целом, данная мотивация может быть подкреплена социальной политикой «радости и оптимизма» в обществе, способствующей более полной реализации имеющейся потребности в детях. Данная потребность при неблагоприятных условиях жизни в атмосфере «перманентного кризиса, уныния и безысходности» блокируется новой доминантой «выживания». Поэтому социальная политика должна быть направлена на снижение структурно и институционально обусловленных рисков: стрессов и неопределенности социальной жизни, социального неравенства, бедности и безработицы. Социальная политика должна быть адекватной потребностям молодой семьи в области трудовой занятости, жилищной политики, образования и медицинского обслуживания детей, общей стабильности жизни. Особое место в совершенствовании социальной политики может принадлежать реализации потребности солидарного типа родителей занять достойное место в обществе, которая может подкрепляться признанием ценности родительства в обществе, престижности рождения нескольких детей в семье, моральных и духовных ценностей.

По сравнению с родителями солидарного типа «комплиментарные» имеют чуть менее сниженную потребность в детях. Помимо мотивационного ядра «радости» (66,0%), они отличаются от других выраженной потребностью рождения ребенка от любимого человека в периферийной структуре репродуктивных мотивов. Мотив «важно было иметь ребенка от любимого человека» выбирают 45,4% родителей этой группы по сравнению с 39,5% – в группе солидарных; 23,9% – в группе делегирующих; 2,6% – в группе делегирующих родителей. Также для них важнее оказался мотив «ребенок дает цель и перспективу в жизни»: его выбирают 17,5% представителей этой группы по сравнению с 9,3%/9,0%/ 5,3% соответственно в других типологических группах родителей. Следовательно, форма проявления аффилиативной потребности, проявляющаяся в стремлении к установлению отношений, основанных на любви, доверии и привязанности, а также идентификации ребенка/детей с любимым человеком, требует как поиска объекта любви, так и признание аффилиативных ценностей как общественно значимых. Социальная политика, подкрепляющая потребности родителей комплиментарного типа, скорее всего должна быть направлена, как на развитие в обществе ценностей любви, дружеских отношений (в противовес доминанте исключительно достижительных и материалистических ценностей), так и ответственного супружества, стабильных и долговременных отношений, солидарности поколений, формирование фамилистических жизненных целей. Важно также снижать социальное неравенство молодежи, разделяющее и дифференцирующее молодых людей полярных групп, оптимизировать демографическую гендерную структуру, что также будет способствовать выравниванию структурных лакун брачного рынка (прежде всего связанных с недостатком молодых мужчин для создания семьи). Тревожно-рациональное отношение к детям, характерное для этой группы, также можно снизить путем повышения безопасности социальной среды, снижением преступности в целом, и в отношении детей. Государственная социальная политика должна быть нацелена на снижение социальных страхов и тревожности за детей и их будущее, связанных с угрозой недоступности качественного образования и здравоохранения, переживаемых этой группой родителей.

Родители делегирующего и инструментального типов родительства, имеющие сниженную потребность в детях (мотивация радости в общей структуре мотивов занимает 32,1% и 28,9% соответственно) отличаются от описанных нами эгозащитной и инструментальной, социальной и экономической мотивацией. Мотив «ребенок мне нужен для общения, мне важно не чувствовать себя одиноко» выбирает 28,9% представителей делегирующего типа родительства (17,9% – в группе солидарных, 16,0% – в группе комплиментарных, 15,8% в группе инструментальных). Для них также характерна мотивация «социального страхования посредством ребенка»: мотив «у меня есть надежда, что ребенок поддержит в старости» – 20,5% в группе делегирующего типа и 18,4% в группе инструментальных по сравнению с 11,9% и 12,1% в группах солидарных и комплиментарных родителей. Родители делегирующего типа отличаются также тем, что чаще, чем родители дру- гих групп выбирают такой мотив как «у меня есть семейная собственность, ее нужно наследовать» (15,4% и 10,4%/8,3%/5,3% соответственно). Для родителей инструментального типа ребенок чаще выступает средством для сохранения брака и семьи: мотив «ребенок помог сохранить брак, укрепить семью» выбирает 28,9% родителей этого типа (42,9% женщин и 20,8% мужчин) по сравнению 11,9% выборов у родителей солидарного типа, 7,1% – у родителей комплиментарного и 15,4% – у родителей делегирующего типа. Родители инструментального типа также чаще выбирают мотив «мне важно продолжить свой род и фамилию» (23,7% выборов ( 29,2% выборов у мужчин и 14,3% у женщин) по сравнению с 7,5%/7,7%/17,9% соответственно. Анализ репродуктивной мотивации родителей делегирующего и инструментального типа родительства показывает, что акцент в социальной политике для них может быть сделан прежде всего на социальном страховании матери и ребенка при возможном разрыве семейных отношений, на введении тем по генеалогии семейного рода в школьную программу. Представляется важным создавать институциональную и семейную (дружескую, гражданскую) сеть социальной поддержки молодых родителей в период ожидания ребенка, в первые месяцы и годы после рождения с привлечением родителей с высокой потребностью в детях и имеющих нескольких детей в семье. Это будет способствовать формированию эмоционально-теплых отношений и привязанности родителей к детям, повышающих как ценность детей для родителей, так и потребность в них. Также важно способствовать расширению социальных контактов с родителями, ориентированными на рождение детей (материнские школы, папа-школы, НКО, детские и семейные площадки, детские консультации, школы родительской компетентности, группы ранней социализации и др.).

Таким образом, существующие демографические тенденции требуют проведения активной и дифференцированной социальной политики, которая, на наш взгляд, должна быть направлена на поддержание и усиление имеющейся у молодых родителей потребности в детях, в противовес социальной реальности, блокирующей и подавляющей ее.

***

-

1. Демографическая ситуация и демографическая политика в Липецкой области. - Липецк, 2006 г.

-

2. Доклад о развитии человека. 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. ПРООН. – М., 2009

-

3. Захаров С.В. Будущее российской рождаемости.

-

4. Марксистско–ленинская теория народонаселения./ Под ред. Д.И. Валентея. - М., 1974 г.

-

5. Семья и рождаемость. Основные результаты пилотного исследования. - М., 2006 г.

-

6. Mikko Myrscyla, Hans-Peter-Kohler, Fr.C. Bil-lari. Успехи в развитии обращают спад рождаемости вспять.

Список литературы Рождаемость и развитие населения

- Демографическая ситуация и демографическая политика в Липецкой области. - Липецк, 2006 г.

- Доклад о развитии человека. 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. ПРООН. - М., 2009.

- Захаров С.В. Будущее российской рождаемости. http://demoscope.ru/weekly/2010/0413/nauka02.php.

- Марксистско-ленинская теория народонаселения./ Под ред. Д.И. Валентея. - М., 1974 г.

- Семья и рождаемость. Основные результаты пилотного исследования. - М., 2006 г.

- Mikko Myrscyla, Hans-Peter-Kohler, Fr.C. Billari. Успехи в развитии обращают спад рождаемости вспять. http://demoscope.ru/weekly/2009/0401/print.php.