Ручные жернова и ступы в хозяйстве русских крестьян Забайкалья

Автор: Болонев Ф.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521656

IDR: 14521656

Текст статьи Ручные жернова и ступы в хозяйстве русских крестьян Забайкалья

Ручные мельницы (жернова) и ступы и связанные с ними технологии рушения и помола зерна появились так же рано, как собирание и потребление злаков. Археология располагает фактами существования в палеолите каменных ступок и цилиндрических пестов. Эволюцию древних зернотерок, ступ, мельниц проследил С.А. Семенов [Семенов, 1974, с. 275-283]. Некоторые вопросы получения круп при помощи зернотерок и ступ в лесной полосе Восточной Европы затронул Ю.А. Краснов [Краснов, 1971, с. 82-85].

В сибиреведческой литературе, посвященной русскому хлебопашеству, эта тема не нашла должного освещения. Небольшое сообщение о ручных мельницах и ступах находим только у томского этнографа П.Е. Бардиной [Бардина, 1995, с. 95-96].

Даже в специальной литературе, посвященной земледелию и ручным мельницам, о них сказано весьма скупо. Так, в Историко-этнографическом атласе читаем: «В крестьянских хозяйствах ручные жернова как пережиток продержались вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции» [Русские..., 1967].

Но по наблюдениям автора в Забайкалье ручные жернова, деревянные ступки, зернотерки использовались в семьях колхозников даже в начале 1950-х гг. Еще в 1970-е гг. ряд образцов ручных мельниц были собраны и переданы в Музей ИАЭТ СО РАН.

В литературе известны описания традиционных технологий обработки зерна. Так, А.А. Лебедева пишет: «В некоторых семьях имелись ручные жернова, которые стояли за печкой, около двери, иногда – даже в подполье. На ручных жерновах размалывали для выпечки хлеба пуд-полпуда просушенного в печке зерна. Для «обрушивания» зерна пользовались и деревянными ступами» [Лебедева, 1969, с. 137].

В работе о трудовых традициях крестьян М.М. Громыко заметила: «В XVIII в. отме ч ены в З а падной Сибири крупяные мельницы. Крестьяне умели вырабатывать из зерна крупу и толокно» [Громыко, 1975, с. 66].

Однако, подобные сообщения не дают наглядного описания орудий для получения круп и муки. Принцип работы ручных жерновов основан на растирании, а ступы – на толчении пестом или толкачом (в Забайкалье принято второе название).

«С самого начала расселения русские в Сибири стремились восстановить здесь традиционную хлебно-мучную основу питания» [Этнография…, 1981, с. 184]. Только через десятки лет колонизации этого огромного края строятся первые водяные мельницы. Так, в обширном Енисейском уезде в 1628 г. было всего четыре мельницы. Население испытывало затруднение при помоле зерна – отчего «многие служилые люди и пашенные крестьяне рожь варят кутьею и едят» [Там же…, 1981, с.186].

Но такое состояние не могло удовлетворять служилых и крестьян. По мере развития русского хлебопашества в Сибири основным продуктом становился ржаной хлеб и крупы из овса, гречки, проса, ячменя. Одним из главных видов пищи являлись каши – одно из древнейших блюд русского народа. В ранние времена она являлась заменой хлебной пищи.

Первоначально каши готовили из целых зерен. Такой едой была кутья. У семейских до сих пор сохраняется в обрядах. Ее готовят из разваренных зерен пшеницы с сытою и с медом. Кутья прежде была главной принадлежностью постного обеда, затем стала обрядовым поминальным блюдом. «Примитивные формы приготовления еды консервируются обрядом, становятся ритуальными» [Чичеров, 1957, с. 82]. Зерна пшеницы в кутье и крупы в кашах служили символом нескончаемого кругооборота жизни.

Для выделки крупы в Сибири использовали ступы и ручные жернова. Старый крестьянский опыт, приобретенный еще в Европейской части России, и смекалка, пришли на помощь и в Сибири, и в Забайкалье. Изготовить ступу из обрубка дерева, а также и пест, труда не составляло. Со временем эти предметы стали принадлежностью каждой крестьянской семьи. Без описания этих важных для крестьянского хозяйства предметов труда восстановление картины быта и народных верований русских крестьян Забайкалья будет неполным.

Ручные жернова могли быть каменными или деревянными. В Забайкалье XIX – XX вв. они б ыл и деревянными (рис. 1). Изготовл е ние их было простым: из толстого дерева твердой породы (березы, лиственницы) отпиливали два отрезка 30-35 см. высотой и 40 см. в диаметре. В рабочую поверхность вбивали куски чугуна, которые от центра расходились лучами. В нижний неподвижный жернов в центре вбивали металлический стержень. На этот осевой стержень надевали верхний жернов с проделанным посередине отверстием для засыпки зерна. К нижней его части прибивали металлическую пластину с дырой посередине. Верхний круг изготавливали с ручкой на одной стороне. За эту ручку вращали жернов и получали муку или крупу.

Ручные жернова в крестьянских семьях появлялись чаще всего в годы бедствий, когда сбор урожая хлеба был скудным и его катастрофически не хватало. Ведь несколько килограммов зерна не понесешь на мельницу, а ручные жернова всегда были в доме, под рукой.

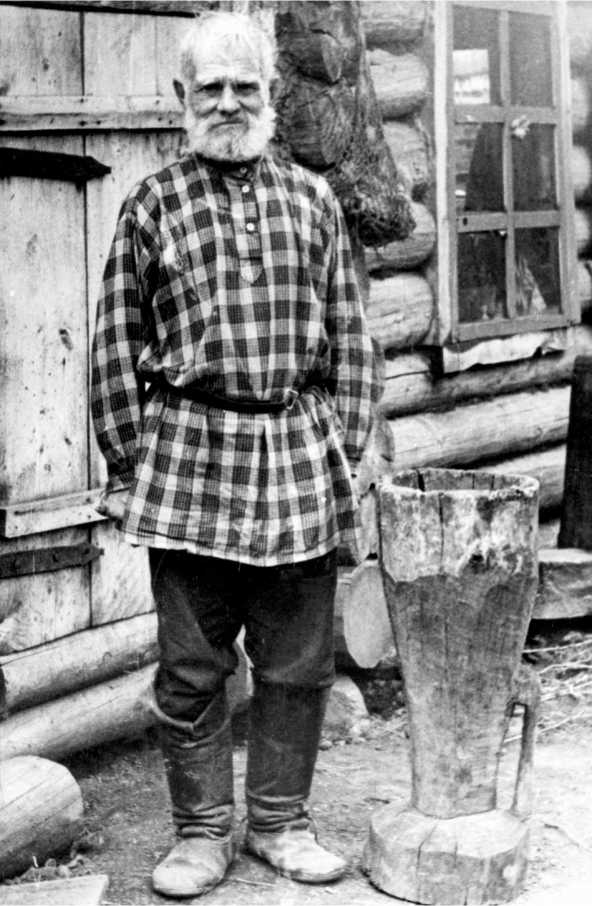

Известные в Забайкалье типы ступ изготовлялись чаще из сосны, толкачи или песты - из лиственницы или березы (рис. 2). Углубление в ступе

Рис. 1. Ручная мельница.

Рис. 2. Ступка и толкач.

было около 40 – 50 см. Размер ступки из села Большой Куналей равнялся 82х30 см. Длина толкача была около одного метра и меньше. Посредине песта делалось утоньшение – перехват для удобного удержания. Ударом толкача подсушенное или поджаренное зерно избавляли от оболочки или от плевел (рис. 3.).

Рис. 3. Хозяин рядом со ступкой. Село Архангельское, Забайкальский кр.

Деревянные ступы имели вид колоды на мощном круглом основании, верх которой по форме напоминал фужер или рюмку. Для каждой ступки изготовляли толкач с округлыми концами. У многих крестьянских дворов ступы были вкопаны в землю, а пест крепился к длинной березовой жерди (очепу), которая с другого конца была прикреплена к столбу с прорезом и соединялась осью, через прорез которого вверху была продета жердь. Получался перевес на длинном отрезке жерди с толкачем. Длина песта равнялась 2,5 метра. Таким способом легко было толочь крупу, пеньку. Благодаря гибкости очепа можно было не применять большой силы, и обрущением зерна могли заниматься дети. Ступа, кроме толчения зерна имела ряд других функций: в ней толкли волокна льна, конопли, соль, кору (рис. 4).

Ступа и толкач как одни из древних орудий для получения круп стали принадлежностью обрядов и мифологии. В славянской сказочной традиции Баба Яга ездит в ступе, пестом погоняет, помелом заметает или себя побивает. В.Я. Пропп, анализируя образ Бабы Яги, выявил его двойственный характер. В эпоху охотничьего хозяйства она руководила церемонией инициаций и была благожелательной колдуньей. Ее образ восходит к тотемному предку по женской линии [Пропп, 1986, с. 76-78]. С этим образом связывают идею плодородия.

Ступа и толкач не только орудия для толчения зерна, но и эротические символы. В русском фольклоре ступа является воплощением женского лона, а толкач – мужской эротический символ [Славянская…, 1995, с. 306-307, 369]. У семейских записана песенка фривольного содержания: «Приходи, кума, на ночь, будем семя мы толочь. Твоя ступка, мой толкач, я з-ну, ты не плачь». Ступка, олицетворяя женское лоно, в фольклоре выступает символом материнства.

Рис. 4. Обрушивание зерна в ступе. Село Осино-Ключи [Этнография..., 1981].

Баба Яга как магическая покровительница плодородия предстает владелицей орудий земледельца. Толчение в ступе – умерщвление зерна, а поедание его в кашах – рождение новой жизни. Таков ее вечный круговорот. Образ Бабы Яги, оказавшейся в ступе, предстает в сказочной двойственной роли.