Рудное месторождение, открытое под микроскопом

Автор: Силаев В.И., Кокин А.В., Пискунова Н.Н., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 9-1 (189), 2010 года.

Бесплатный доступ

Сотрудниками Института геологии Коми НЦ УрО РАН и Северокавказской академии государственной службы (г. Ростов-на-Дону) с помощью электронной и атомно-силовой микроскопии открыт новый потенциально промышленный тип рудных месторождений.

Короткий адрес: https://sciup.org/149128458

IDR: 149128458

Текст краткого сообщения Рудное месторождение, открытое под микроскопом

Обывателю хорошо известно, что рудные месторождения открывают героические землепроходцы — геологи-поисковики и разведчики. Однако бывает и так, что открытие месторождения случается в тиши научной лаборатории благодаря совершенным технологиям, эффективным научным приборам и таланту экспериментаторов.

В 1988 г. на территории России в юго-восточной Якутии было открыто потенциально промышленное месторождение алабандиновых руд — Высокогорное рудное поле. Это открытие радикально изменило ситуа

цию в области прогнозов, поисков и оценки марганцевых месторождений, в которой ставка традиционно делалась только на два типа месторождений — оксидно-марганцевый и карбонатно-марганцевый. После открытия в Якутии стало понятно, что к этим двум типам следует добавить еще один — сульфидно-марганцевый. Дальнейшие исследования показали, что сказанным значение нового месторождения далеко не исчерпывается.

Высокогорное рудное поле располагается в пределах Охотского вулканогенного пояса, входит в состав

Высокогорное рудное поле: региональная геологическая позиция (а, б), геоморфология (в) и уникальные алабандиновые жилы (г, д)

высокопродуктивной Южно-Верхоянской металлогенической провинции. В геологическом разрезе здесь выделяются (снизу вверх): 1) нижняя подсвита менкеченской свиты Р 2 mn 1 (переслаивание полимиктовых песчаников и алевролитов, до 300 м); 2) верхняя подсвита менкеченской свиты Р 2 mn 2 (алевролиты с подчиненными песчаниками, до 200 м); 3) анде-зитодациты и дациты охотского вулканогенного комплекса K (— K 2 (400— 500 м). Оруденение прирочено к пермским псаммитам и представлено серией крутопадающих к западу под углом 57—85° рудных жил мощностью до 2 м, контролируемых зоной субмеридионального разлома. Жильное поле прослежено на 5 км по простиранию и на 400 м по вертикали. Характеризуется зональностью: в центре — почти нацело алабандиновые жилы, а на краях и на южном выклинивании — Ag-Sn-полисульфидные жилы.

Проведенные в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН и Институте геологии и геохимии УрО РАН минералого-геохимические исследования показали, что алабандиновые руды на Высокогорном рудном поле устойчиво обогащены множеством элементов-примесей, в том числе индием до 300 г/т. Это отвечает уровню содержаний индия в важнейших для него минералах-концентрато-

рах — касситерите и сфалерите и почти на порядок превышает его промышленные содержания в рудах большинства свинцово-цинковых, касситерит-сульфидных, медно- и медно-цинковоколчеданных месторождений, являющихся в настоящее время основным источником индия. Использование сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии показало, что аномальное обогащение алабандиновых руд множеством элементов-примесей обусловлено тем, что сам алабандин является средой насыщения микронанометровыми включениями более 50 минералов, в число которых входят 12 собственно индиевых фаз и еще несколько сульфидов, сульфоарсенидов и сульфоантимонидов с существенной примесью этого элемента. Обогащение алабандина включениями собственных индиевых минералов дает основание считать открытое в Восточной Якутии месторождение не просто сульфидно-марганцевым, а сульфидно-индиево-марганцевым, определяя его как голотип месторождений ранее неизвестного типа.

С минералого-геохимической точки зрения Высокогорное рудное поле представляет собой яркий пример реализации в природе аномального минералообразования. Широкое развитие в алабандиновых рудах признаков распада высокотемпературных твердых растворов, сохранение множества нераспавшихся твер-

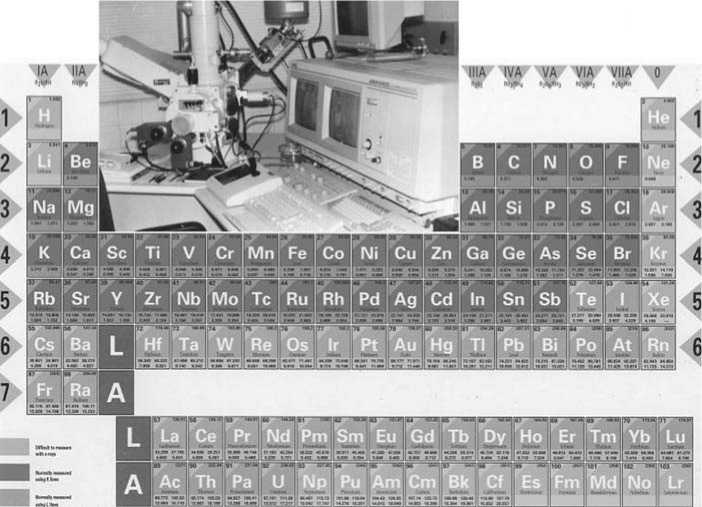

Современный аналитический электронный микроскоп на фоне таблицы определяемых с его помощью химических элементов

дофазных смесей или смесей с неза-вершившейся экссолюцией, нестехи-ометричность многих фаз — все это говорит о кристаллизации рудных минералов, начиная с температуры 460—500 °С, в весьма неравновесных условиях, в сильно восстановительной геохимической среде и при быстром остывании минералообразующих растворов.

Открытый тип месторождений экономически является весьма перспективным. В результате переработки комплексных индиево-марганцевых руд уже получен высококачественный ферромарганцевый сплав с сохранением не менее 50 % первоначального индия.

Список литературы Рудное месторождение, открытое под микроскопом

- Кокин А. В., Силаев В. И., Киселева Д. В., Филиппов В. Н. Новый потенциально промышленный сульфидно-индиево-марганцевый тип оруденения // Доклады РАН, 2010. Т. 430. № 3. С. 359-364.

- Силаев В. И., Лютоев В. П., Чайковский И. И. и др. Фактор размерности индивидов в минералогии // Минералогическая интервенция в микро- и наномир: Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 67-72.

- Силаев В. И., Кокин А. В., Пискунова Н. Н. и др. Алабандин с наномикрометровыми полисульфидными включениями как новый тип промышленного марганцевого оруденения // Геоматериалы для высоких технологий, алмазы, благородные металлы, самоцветы Тимано-Североуральского региона: Материалы Всероссийского минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: Геопринт, 2010. С. 110-114.