Рудольф Вирхов о сибирских бронзах

Автор: Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются фотографии находок бронзовых предметов из Минусинской котловины, собранных во время экспедиции шведским ученым Ф. Р. Мартином, опубликованных и изученных немецким антропологом Р. Вирховом, который пытался сравнивать эти вещи с бронзовыми изделиями с Кавказа.

Сибирь, кавказ, археологическая экспедиция, бронзовые предметы, кинжалы, сосуды, ф. р. мартин, р. вирхов

Короткий адрес: https://sciup.org/14737347

IDR: 14737347 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Рудольф Вирхов о сибирских бронзах

В XVII–XIX вв. многие ученые и путешественники, побывавшие в Сибири, увлекались древностями и собирали коллекции археологических находок. Часть материалов из этих сборов впоследствии оказалась в музейных экспозициях столичных российских и зарубежных музеев, была введена исследователями и собирателями в научный оборот.

Для истории изучения сибирских древностей может представлять определенный интерес статья известного немецкого ученого, антрополога и археолога Рудольфа Вирхова о бронзовых изделиях из Минусинской котловины [Virchow, 1893. S. 38-41]. В этой публикации приведены сведения о коллекции «сибирских бронз», которая была изучена шведским исследователем Фредериком Робертом Мартином, ассистентом Государственного музея археологии и истории в Стокгольме, во время его поездки в Западную и Южную Сибирь летом-осенью1891 г. [2004. C. 37-46]. Вероятно, Ф. Р. Мартин прислал в подарок Р. Вирхову серию фотографий, на которых он запечатлел бронзовые предметы из собрания Минусинского музея, собранные разными людьми при активном содействии основателя и попечителя этого музея Н. М. Мартьянова, а также при- обретенные им самим во время своей экспедиционной поездки по степям Минусинской котловины. Рисунки этих вещей, сделанных с фотографий, опубликованы Р. Вирховым со своими комментариями [Virchow, 1893. S. 38-41]. В дальнейшем Ф. Р. Мартин опубликовал в двух книгах результаты своих археологических и этнографических исследований и собирательской деятельности в Западной и Южной Сибири, включая материалы из долины Среднего Енисея [Martin, 1893; 1897]. В 2004 г. его книга была переиздана на русском языке в переводе Ж. Н. Труфановой, под редакцией и с комментариями А. Я. Труфанова [Мартин, 2004]. В ней приведены описания, даны рисунки и фотографии некоторых находок бронзовых вещей из Минусинской котловины [Там же. C. 100-105, табл. 24-25]. Однако отдельные предметы, опубликованные в заметке Р. Вирхова, отсутствуют, что повышает значимость данной публикации для истории изучения южно-сибирских бронзовых изделий этим немецким ученым.

Известно, что во время экспедиционной поездки по Минусинской котловине Ф. Р. Мартин, помимо изучения находок бронзовых изделий в коллекции Минусинского музея, сам производил раскопки и ак- тивно скупал старинные предметы у местных жителей. Им было приобретено в общей сложности 100 бронзовых археологических вещей, среди которых был особо выделенный ученым «великолепный бронзовый кинжал» [Там же. C. 37]. Вероятно, собранных вещей было достаточно много, поэтому исследователь послал часть сделанных фотографий этих предметов редактору «Сборника трудов Берлинского общества антропологии, этнологии и древней истории» («Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte»). В своей публикации Р. Вирхов оценил эти фотографии как «подарок» со стороны Ф. Р. Мартина, которого он аттестовал не как сотрудника Стокгольмского государственного музея археологии и истории, а в качестве ассистента «королевского антиквара Ханса Хильдебранда».

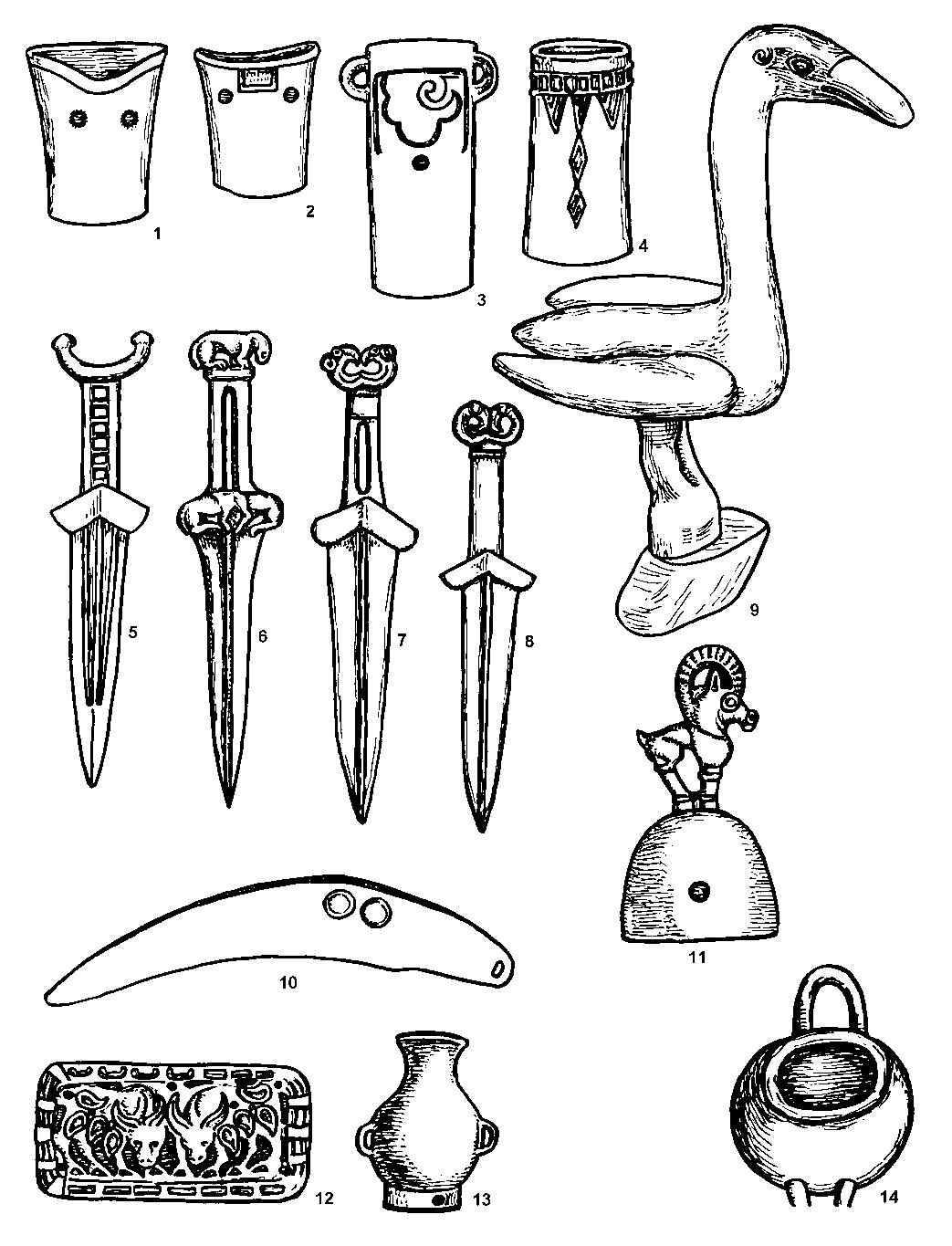

По представлениям Р. Вирхова, предметы, воспроизведенные на фотографиях, подверглись cо стороны шведского археолога «специальному изучению», и все они должны относиться к «бронзовому времени», т. е. бронзовому веку. По мнению известного немецкого антрополога, таких вещей «чрезвычайно много в музее Минусинска» и большую часть из них собрал лично Н. М. Мартьянов [Virchow, 1893. S. 38]. Он отметил, что Ф. Р. Мартину отвели для путешествия по Минусинской котловине «всего неделю», но, несмотря на это, он оставался там более двух месяцев «чтобы исследовать коллекцию бронз». Р. Вирхов отметил, что шведский исследовать планирует опубликовать сделанные им фотографии бронзовых вещей из Сибири [Ibid.]. Довольно неожиданно выглядит предложение немецкого антрополога «сравнить сибирские и кавказские формы» бронзовых предметов. Он считает, что «бросается в глаза некоторое сходство» между группами сибирских и кавказских бронзовых вещей, хотя «тем не менее, есть и очевидные различия». Эти различия, по мнению Р. Вирхова, «не дают обнаружить тесную связь в рамках сибирской группы», что, в свою очередь, не позволяет «провести параллели с кавказскими находками» [Ibid.]. В конечном счете, он пришел к заключению, что «существенная разница» между этими группами состоит в том, что в Сибири бронзовые предметы представлены «в богатейшем обилии и раз- нообразии», а на Кавказе находки бронзовых изделий различных форм «довольно редки» [Ibid.]. В качестве примера Р. Вирхов предложил «проследить ряд развивающихся форм – от самой простой к красиво украшенным орнаментом» [Ibid., fig. 1-4].

По-иному он оценил изображенные на одной из фотографий кинжалы. Согласно предложенной оценке, эти кинжалы «небезошибочно схожи с кинжалами, которые до сих пор используются на Кавказе». По мнению ученого, современные кавказские кинжалы от древних форм «отличаются главным образом тем, что клинок и рукоять из одного куска изготовлены». Одновременно он отметил «тенденцию искусно украшать рукоять изображениями животных» [ Ibid., fig. 5-8 ] . Р. Вирхов считал, что «фигурки животных встречаются очень часто и сделаны очень хорошо». В качестве примера подобных изделий на присланных фотографиях он указал следующие изображения: «козерог или аргали на колокольчике», «лебедь на подставке», «поясная пластина с волами, которая имеет плоскостной орнамент» [ Ibid., fig. 9-11 ] . Им отмечен также «очень примитивный серповидный нож, который производит впечатление, что он должен вставляться в рукоятку», а также изображения сосудов, демонстрирующих «очень хорошо выполненную форму и высокий уровень владения керамическим ремеслом» [ Ibid., fig. 12-14 ] . В заключение автор анализируемой публикации вновь пытается сравнить бронзовые изделия Сибири и Кавказа. Он утверждает, что «на Кавказе количество вещей не такое большое, но насколько это видно из изображений, недостатка в материале там не было» [ Ibid. ] .

Высказанные известным немецким ученым предположения и характеристики отдельных находок бронзовых предметов из Минусинской котловины, собранных Ф. Р. Мартином, отражают уровень развития археологической науки в странах Европы в конце XIX в. К настоящему времени они во многом устарели.

Так, не всегда оправданно относить все опубликованные вещи из анализируемой коллекции сибирских бронзовых изделий к «бронзовому времени», т. е. к эпохе бронзы, поскольку большая часть из них входит в предметный комплекс тагарской культуры раннего железного века, или ее лесостепной вариант. Кроме того, отдельные предметы могут принадлежать тесинскому этапу этой культуры, соотносимому с хуннским временем.

Среди бронзовых кельтов, названных Р. Вирховым в числе «развивающихся форм», только один втульчатый кельт (с орнаментом в виде горизонтальной полосы, разделенной на отсеки, на втулке, тремя фестонами и ромбами на поверхности клина) можно отнести к числу предметов сеймин-ско-турбинского круга развитого бронзового века (см. рисунок ниже, 4 ) 1 [ Молодин, Нескоров, 2010. Рис. 8, 9 , 13 ; Черных, Кузьминых, 1989. Рис. 14, 1–6 ; 15, 1–8 ; 16, 1–5 ; 17, 1-4 ; 18, 5 ; 20, 1-3 ] . Три других кельта с боковыми петлями-ушками или без них, с одним или двумя отверстиями и орнаментом на клине, должны относиться к предметному комплексу тагарской культуры ( 1-3 ) [ История..., 1968. С. 188-193; Ва-децкая, 1986. С. 88–89; Степная..., 1992. Табл. 86, 7] . Близкие по форме кельты представлены в материалах лесостепной тагар-ской культуры [ Мартынов, 1979. Табл. 5, 2 ; 7, 8 ] .

Бронзовые кинжалы с прямыми двулезвийными клинками, снабженными невюра-ми, изогнутым или зооморфным перекрестьем, прямой сплошной или прорезной рукоятью, дуговидным или зооморфным навершием в виде фигурки кошачьего хищника или голов грифа, несомненно, должны относиться к вооружению воинов тагарской культуры скифского времени ( 5-8 ) [ История..., 1968. С. 189; Вадецкая, 1986. С. 88– 89; Степная..., 1992. С. 214, табл. 84, 18 ] .

Бронзовое изделие в виде сферического купола, увенчанное миниатюрной скульптурой горного козла, представляет собой не «колокольчик», как думал Р. Вирхов, а на-вершие деревянной стойки тагарского погребального ложа ( 11 ) [ Вадецкая, 1975. С. 171–172, рис. 3, 6 ; Степная..., 1992. Табл. 88, 19 ] . Очень похожее навершие со скульптурой барана было обнаружено в Тисульском могильнике лесостепной тагарской культуры [ Мартынов, 1979. С. 122, рис. 33, табл. 45, 1-4 , 6 ] .

Фигурка «лебедя на подставке» имеет близкие аналогии в составе Косогольского клада, Степановской коллекции и Шеста-ковского могильника, которые относятся к тесинскому или шестаковскому этапам хуннского времени в Минусинской котловине и Ачинско-Мариинской лесостепи ( 9 ) [ Там же. С. 127, табл. 47, 33 , 40 ] . К тесин-скому этапу тагарской культуры должна относиться поясная ажурная пластина прямоугольной формы, окаймленная орнаментированной рамкой, внутри которой расположены фигуры двух стоящих напротив друг друга быков, чьи головы повернуты анфас. На туловищах обоих быков выделены гнезда для вставок цветных камней ( 12 ). Такие пластины были весьма характерны для поясного набора древних номадов Южной Сибири и Центральной Азии в хуннское время [ Степная..., 1992. С. 232, табл. 93, 55 ; 94, 78 ] .

«Очень примитивный серповидный нож» также находит аналогии в материалах тагарской культуры Минусинской котловины ( 10 ) [ Мартынов, 1979. Рис. 23 ] . Форма бронзовых серпов с лезвием, изогнутым под углом к черенку, «своеобразна и характерна только для тагарской культуры» [ Степная..., 1992. С. 213, табл. 86, 8 , 9 ] . К лесостепной тагарской культуре и шестаковскому этапу в Ачинско-Мариинской лесостепи должен относиться округлой формы бронзовый котел с двумя горизонтально расположенными с обеих сторон тулова полуовальными ручками, одна из которых показана на иллюстрации частично обрезанной ( 14 ). Подобные бронзовые сосуды были найдены при раскопках Арчекасского, Алчедатского, Боль-шепичугинского, Назаровского, Шестаков-ского курганов и могильников, а также в составе Косогольского клада [ Мартынов, 1979. С. 89-90, табл. 28, 1-6 ] . Р. Вирхов высказал ошибочное предположение, считая, что форма этого сосуда демонстрирует «высокий уровень владения керамическим ремеслом» его создателей [ Virchow, 1893. S. 41 ] .

Из всех опубликованных Р. Вирховом вещей из состава коллекции «сибирских бронз», фотографии которых были получены им от Ф. Р. Мартина, некоторые затруднения вызывает определение профилиро-

Бронзовые предметы из Минусинской котловины , изученные Ф . Р . Мартином : 1–4 – кельты ; 5–8 – кинжалы ; 9 – статуэтка гуся ; 10 – серп ; 11 – навершие со скульптурой горного козла ; 12 – поясная пластина ; 13 – кувшин на поддоне ; 14 – котел с ручками ( масштаб разный ; по : [Virchow, 1893. Fig. 1–14)

ванного кувшина с отогнутым венчиком, узкой горловиной, шаровидным туловом с двумя боковыми петлевидными ручками, на низком поддоне ( 13 ). Не вполне ясно, является ли этот сосуд бронзовым, если попал в коллекцию «сибирских бронз», или керамическим, как предполагал Р. Вирхов [ Virchow, 1893. S. 41 ] . Близких аналогий ему в древностях тагарской культуры и ее лесостепного варианта, к которым относится большая часть находок из состава коллекции «сибирских бронз», проанализированных Р. Вирховом, не выявлено.

В результате проведенного исследования и публикации коллекции бронзовых изделий из собрания Ф. Р. Мартина, Р. Вирхов смог ознакомить читателей своего журнала с серией интересных находок из Южной Сибири, попытался дать им собственную интерпретацию, опираясь на соответствующий периоду конца XIX в. уровень научных знаний о формах металлических изделий, характерных для памятников бронзового века в Евразии. Необходимо, чтобы его работа в дальнейшем учитывалась историками и историографами археологической науки при анализе и характеристике процесса накопления и развития научных знаний о древнейшем прошлом Сибирского региона.