Русские паремии и механизмы человеческого мышления (выражение обобщенного значения)

Автор: Потапова Наталья Александровна, Щукина Дарья Алексеевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье актуальные пословицы и поговорки, отражающие базу человеческих знаний об окружающем мире, охарактеризованы как материал, который позволяет исследовать мыслительные процессы носителя языка. Рассмотрены структурные и содержательные особенности паремий, дающие возможность применять пословицы и поговорки в качестве диагностического инструмента при описании тезауруса, психики индивидуума, выявлении и изучении нарушений операционной стороны мышления в психологии, патопсихологии и педагогике. Проведен анализ русских паремий, использованных в психологических тестах по определению уровня мышления и зафиксированных в Национальном корпусе русского языка. Представлены результаты анкетного опроса студентов технического и гуманитарного профилей обучения, отражающие тезаурус, уровень суждения, развития логического мышления и интеллекта, культурные ценности, индивидуальные знания и предпочтения носителей современного русского языка. Сделан вывод о том, что на основе понимания реципиентами обобщенного значения русских паремий, которое отражает способность к обобщению типичных жизненных ситуаций, можно исследовать специфику мышления носителей языка, обусловленную психическими особенностями, избирательностью механизмов памяти, уровнем логического мышления и интеллекта, а также степенью сформированности языковой, общекультурной и профессиональной компетенций современного носителя русского языка.

Паремия, мышление, психология, обобщенное значение, тезаурус, национальный корпус русского языка

Короткий адрес: https://sciup.org/149131573

IDR: 149131573 | УДК: 811.161.1:025.4 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.4.10

Текст научной статьи Русские паремии и механизмы человеческого мышления (выражение обобщенного значения)

DOI:

Citation. Potapova N.A., Shchukina D.A. Russian Paremias and the Mechanisms of Human Thinking (The Expression of Generalized Value). Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 2020, vol. 19, no. 4, pp. 109-119. (in Russian). DOI:

Основным в исследовании является вопрос о восприятии действительности, характерном для носителей конкретного языка, о соотношении мыслимого мира человека и реальности, языкового знака и реальности. Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что объективное знание невозможно, так как между человеком и реальностью стоит третий мир – мир языка, фактически определяющий реальность, которая дана человеку [Гумбольдт, 2000].

Материалом для изучения послужили русские паремии. Паремии рассматриваются в лингвистике как единицы фразеологии (В.Т. Бондаренко, В.Н. Телия), краткие и образные единицы фольклора (В.П. Аникин, А.Н. Мартынова, Г.Л. Пермяков), афоризмы народного происхождения (Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко, З.К. Тарланов). К паремиям прежде всего относятся пословицы и поговорки, поскольку они выражают культурные стереотипы, базовые ментальные представления конкретного этноса о мире. В.М. Мокиенко отмечает, что древнерусское слово пословица было многозначным: оно характеризовало и любой словесный договор, и соглашение между отдельными людьми, и «соумышление», и вообще – согласие, мир. Одним из значений было и «краткое выразительное изречение, иносказание, сентенция» [Мокиенко, 2015, с. 7]. Пословица – суждение, обобщенный вывод о типичной жизненной ситуации – характеризует типичное лицо или явление. Поговорка, согласно определению Н.Н. Семененко и Н.Ф. Алефиренко, служит «средством стереотипизации образной номинации денотатов обыденного сознания» [Семененко, Алефиренко, 2010]. По мнению исследователей, в основе образования пословиц и поговорок лежит категоризация – механизм креативного рече-мышления человека, основанный на сравнении объектов действительности, определении их сходства и метонимизации. Выступая в виде лаконичного мини-текста, пословицы и поговорки выражают комплекс базовых ценностей русской национальной культуры, отражая понятие об одном фрагменте окружающей действительности через сравнение, противопоставление с другими ее фрагментами. Такой способ презентации значения позволяет широко посмотреть на действительность, дать обобщенную оценку человеку, его действиям и поступкам. А.Н. Мартынова, в частности, отмечает, что пословицы представляют собой явления мысли, языка и искусства, а по- говорки делают речь красочной, выразительной и яркой (Пословицы..., с. 6–9).

С нашей точки зрения, русские паремии (пословицы и поговорки) – народные изречения, характеризующиеся устойчивостью, емкостью, структурными и семантическими особенностями, обобщенным значением, в котором заключен богатый опыт русского народа, и значимостью в языке и речи. Они содержат базовые сведения об основных ценностях национальной культуры, об общественных идеалах, отношении к жизни, истории, естественной природе, человеку, обществу, событиям и явлениям окружающей действительности, об особенностях человеческого сознания. Специфика паремий заключается в их двуплановой структуре, что позволяет использовать их в разнообразных ситуациях общения.

Пословицы и поговорки – это высказывания, раскрывающие предметный мир, окружавший человека в разное время, в связи с чем паремии соотносятся с определенным набором абстрактных объектов действительности, осознание и понимание которых является важным для культурной сферы.

Определяя природу паремий как знаков ситуации, Г.Л. Пермяков отмечал, что главный смысл изречений заключен в инвариантной паре, под которой понимается абстрактный элемент, состоящий из двух противоположных сущностей, образующих значение изречений. Оно универсально, поэтому может относиться к нескольким паремиям, что позволяет классифицировать их по смыслу и значению [Пермяков, 1988]. Абстрактные языковые единицы представляют собой обобщенные образы реальной действительности, так называемые сущности предметного мира, воспроизводимые в текстах паремий. Например, пословица часто выражает ряд понятий, лексически не представленных в ее структуре: Нашла коса на камень (обман; воля); Под лежачий камень и вода не течет (труд; жизнь – деяние; жизнь– прозябание; время; забота – опыт; путь-дорога; родина – чужбина).

Отражая народное миропонимание, богатый комплекс культурных смыслов, пословицы и поговорки выполняют дидактическую и прагматическую функции, способствующие формированию в смысловой структуре паремий культурно-этнических ценностей. Г.Л. Пер- мяков выделяет семь прагматических функций: 1) моделирующую функцию, демонстрирующую модель какой-либо жизненной ситуации; 2) поучительную, раскрывающую картину мира; 3) прогностическую; 4) магическую; 5) орнаментальную, придающую фразе яркость и выразительность; 6) негативно-коммуникативную, отражающую возможность для говорящего с помощью паремии уйти от ответа; 7) развлекательную [Пермяков, 1975, с. 254– 255]. С.В. Сидорков, который также занимался изучением прагматических функций паремий, отмечал констативную, регулятивную, метаязыковую и экспрессивную функции пословиц и поговорок [Сидорков, 2003].

Проводя исследование в рамках когнитивного направления в современной пареми-ологии, Н.Н. Семененко указывает на необходимость выделения понятия «когнитивноденотативное пространство» русской паремии, понимая его как систему обобщенных образов жизненных реалий, описываемых паремией. В ее работах подчеркивается способность паремий отражать систему понятий, важных для каждой этнической культуры, ментальные особенности, определяющие стереотипы национального мышления [Семененко, 2008, с. 75–76]. Обобщенность эксплицируется в структуре паремий. Так, внутренняя форма русских пословиц позволяет выделить обобщенное значение, которое возникает вследствие семантических изменений слов-компонентов, утративших референцию, а также в связи с использованием в пословице разных тропов. Большинство русских паремий не содержит слов с конкретной референцией (личные имена, местоимения и прилагательные), которые указывают на конкретную ситуацию и точное время действия. При этом слова-компоненты, входящие в некоторые пословицы, обозначают лицо, однако оно не конкретное, а типичное: Богатый не золото ест, а бедный не камень гложет; Голодный откусил бы и камня. В пословицах указание на лицо может осуществляться с помощью глаголов, для которых не характерна референция: Не умел шить золотом, так бей молотом; Железо уваришь, а злой жены не уговоришь; Что написано пером, того не вырубишь топором; Хочешь есть калачи, не сиди на печи; За недобрым пойдешь, на беду набредешь. З.К. Тарланов указывает на два важных признака обобщенного значения пословицы: отсутствие указания на конкретное лицо, выполняющее действие, и наличие указания на конкретное время действия [Тар-ланов, 1999, с. 44].

Возможность выражать обобщенное значение обусловлено и тем, что организация содержания и объективация предметно-событийной основы паремий осуществляется посредством метафоры, олицетворения, сравнения и градации. Так, в паремии Ржа ест железо, а беда – сердце процесс ржавления железа в результате олицетворения соотносится с физическим и эмоциональным состоянием человека, которое он испытывает в минуты несчастья. Будучи средством образования новых значений, метафора в пословицах и поговорках способна выразить какие-либо понятия, не имеющие семантической связи со словами-компонентами паремий. Данный факт отмечаем в пословицах и поговорках, раскрывающих логику событий: Время дороже золота ; Вода и камень долбит ; С камня лык не надерешь ; Заря золотом осыплет ; Слово – серебро, а молчанье – золото ; Думой камня с пути не своротишь . В смысловой структуре данных паремий отражается желание человека познать суть фактов и явлений через привычные и понятные метафорические образы окружающей действительности.

Именно в силу обобщенности выражаемого значения паремии могут рассматриваться как важная характеристика тезауруса носителей языка, показатель уровня владения языком, осознания национальных стереотипов, развития логического мышления и речи.

Выявление особенностей восприятия и понимания русских паремий – один из эффективных способов исследования в рамках психологии и патопсихологии уровня и целенаправленности мышления, развития речевых процессов, умения понимать и использовать глубинный переносный смысл устойчивых выражений. Например, А.А. Моисеева описывает метод применения пословиц при изучении психики и личности человека, основанный на многогранности русских паремий, в которых раскрываются черты человеческой личности, сложность характера и особенности поведения [Моисеева, 2013; 2014].

Человеческое мышление выступает как отражение действительности, как результат усвоения и использования определенных знаний, накопленных с годами. Т.С. Зевахина подчеркивает, что в процессе понимания устойчивого высказывания семантический мир осмысливается человеком на основе образа реальной жизненной ситуации, которая соответствует типу вербальной метафоры [Зевахина, 2002]. Психологи И.В. Дубровина и О.Н. Арестова рассматривают русские паремии как способ изучения механизмов человеческого мышления, выявляя причины неполного или искаженного понимания и интерпретации смысловой структуры пословиц и поговорок.

Благодаря тому, что паремии способны отражать обобщенное значение, они активно используются психологами при изучении особенностей человеческого мышления. Так, И.В. Дубровина обращается к пословицам с целью описания познавательной деятельности и индивидуально-психологических особенностей младших школьников [Дубровина, 1975]. О.Н. Арестова, исследуя искажение в понимании и толковании русских пословиц, зависящее от эмоционального фона, характеризует трансформации мышления современного человека. В паремиях реализуется возможность человеческого мышления переходить от общих представлений к определенной ситуации и подводить конкретный жизненный случай к общему значению [Арестова, 2007].

Многие отечественные и зарубежные ученые (Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник, Ж. Пиаже, К. Шнейдер, Э. Гадлих, К. Гольдштейн) изучали понимание людьми с заболеваниями центральной нервной системы переносного смысла пословиц и метафор, подчеркивали связь между осознанием переносного значения и степенью образования понятий, а также показывали, что люди с нарушением мышления не способны определить обобщенное значение паремий, отвлечься от конкретных характеристик предметов, прямого содержания, осознать условность задания, передать переносный смысл.

Учитывая указанные возможности паремий, мы определили целью данной работы выявление актуальных русских паремий, выражающих обобщенное значение, на основе которых можно исследовать тезаурус, а также мыслительные процессы современного носителя языка.

Материал и методы исследования

Отбор материала исследования производился с применением метода направленной выборки пословиц и поговорок из психологических тестов, работ в области педагогической психологии. Универсальность отобранных паремий проверена с использованием данных Национального корпуса русского языка.

Существует большое количество разнообразных тестов, позволяющих определить уровень мышления и интеллектуальной адекватности людей разных возрастов, профессий и предполагающих объяснение переносного смысла метафор или пословиц (см., например: (ПостНаука)). Так, психолог О.Н. Арестова, исследуя уровень мышления на основе анализа понимания переносного смысла паремий испытуемыми, общающимися в социальных сетях, говорит о низком уровне понимания паремий в современном обществе, что указывает на глобальные изменения человеческого мышления [Арестова, 2006].

В области возрастной и педагогической психологии отметим экспериментальное исследование, представленное в диссертационной работе Н.В. Асафьевой «Психологические особенности понимания произведений фольклора детьми младшего школьного возраста», цель которого заключалась в изучении процесса осознания и интерпретации пословиц и сказок младшими школьниками, в выявлении психологических особенностей процесса понимания [Асафьева, 1998]. Педагоги отмечают, что разнообразные тематические группы русских паремий можно использовать при работе с детьми в логопедической группе, что является эффективным способом развития логического мышления, формирования речемыслительной деятельности, расширения тезауруса и обучения пониманию пословиц и поговорок (см., например: (Открытый урок)).

Применяемые в рассмотренных психологических, педагогических тестах и патопсихологическом эксперименте паремии (Куй железо, пока горячо; Не все то золото, что блестит; Тише едешь – дальше будешь; Любишь кататься – люби и саночки возить; Не в свои сани не садись) зафиксированы в основном, газетном и устном корпусах НКРЯ. В художественных и публицистических произведениях XIX– XXI вв. выявлено 29 контекстов с пословицей Куй железо, пока горячо, например: Куй железо, пока горячо – учит народная мудрость (Владимир Линц. Стальные узоры // «Техника – молодежи», 1975) 1; Из-за возможности получить материальную поддержку произошло сокращение активного периода репродукции: семьи реализовали свои планы раньше, чем хотели, по принципу «куй железо, пока горячо», – предупреждает Белобородов (Форум: 10 поводов для гордости // «Русский репортер», 2012). В текстах XX–XXI вв. пословица Куй железо, пока горячо определяется авторами как народная мудрость, как жизненные принципы людей конкретной эпохи, что характеризует их мышление и мировоззрение.

В художественных и публицистических текстах XX–XXI вв. основного корпуса НКРЯ Слово – серебро, (а) молчание – золото также определяется авторами текстов как «народная мудрость», «вечная истина», известное изречение, которое содержится в памяти людей, отражая оценку действий и поступков в разных жизненных ситуациях, например: Воистину, наиболее безопасная форма присутствия служивых доцентов и докторов наук в Сети – умудренное молчание. И вообще, «слово серебро, молчание золото». Следует ли этой народной мудрости кто-нибудь из сетевых завсегдатаев? (Валерий Сердю-ченко. Личное. 2003 // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.08.04).

Работа с базой текстов основного корпуса НКРЯ показала, что русские паремии активно употребляются во многих произведениях различной жанрово-стилистической и временной принадлежности, в заголовках статей, что отражает их воспроизводимость в речи, глубокое понимание их смысла и отнесение к базовым знаниям, составляющим русский тезаурус, определяет языковую и общекультурную компетенцию носителя языка. Приведем примеры: Про упрямых говорят: «Нашла коса на

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ камень» (Леонид Яхнин. Слова знакомые и незнакомые: Метафоры // «Мурзилка», 2002); Решение принято – надо работать. Под лежачий камень вода не течет. «Помирать, дочурка, собирайся, а поле сей...» (Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994–2003)).

В газетном и устном корпусах НКРЯ находим универсальные пословицы Куй железо, пока горячо ; Не все то золото, что блестит ; Сердце не камень ; Нашла коса на камень ; Без труда не вытащишь и рыбку из пруда ; Тише едешь – дальше будешь , отражающие общеизвестные истины, правила поведения в разных жизненных ситуациях и эксплицирующие тезаурус носителя языка: «Куй железо, пока горячо»,– сказал своей команде мэр Илич, и она, чтобы не затягивать события, с ходу снесла бульдозером вход в телецентр (Бородич Виктор. Революция с запахом гари и французских духов // Труд-7, 2000.10.12); Сердце не камень, и грудной ребенок с голодными глазами вызывает законную жалость (Павел Садков. Московские бродилки: Отдай копейку крокодилу! // Комсомольская правда, 2006.12.18).

Таким образом, паремии Куй железо, пока горячо ; Не все то золото, что блестит ; Слово – серебро, молчание – золото ; Под лежачий камень и вода не течет ; Без труда не вытащишь и рыбку из пруда ; Нашла коса на камень ; Тише едешь – дальше будешь и др., выделенные в большом количестве текстов НКРЯ, отражающие русский тезаурус, динамику личностных процессов, включены в анкету для опроса с целью определения уровня суждения, развития мышления и интеллекта современного носителя языка.

Важно подчеркнуть, что паремии, выбранные для проведения анкетного опроса, являются актуальными, универсальными и прецедентными, отражают базовые культурные ценности русского народа и позволяют судить о когнитивных механизмах, характерных для человеческого сознания.

Результаты и обсуждение

В анкетном опросе приняли участие 48 студентов, 24 студента первого курса нефтегазового факультета Санкт-Петербургско- го горного университета и 24 студента филологического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Ограниченное число респондентов объясняется тем, что данный опрос проводился в качестве пилотного эксперимента, определяющего особенности работы человеческого мышления. Респондентам технического и гуманитарного профилей обучения было предложено дать толкование актуальных паремий Куй железо, пока горячо; Не все то золото, что блестит; Правда дороже золота; На одном месте лежа и камень мхом обрастает; Нашла коса на камень; Слово – серебро, молчание – золото. В приведенной ниже таблице представлены общие результаты понимания обобщенного значения исследуемых русских паремий.

Респонденты обоих профилей обучения раскрыли обобщенное значение таких паремий, как Куй железо, пока горячо ; Не все то золото, что блестит ; Правда дороже золота ; На одном месте лежа и камень мхом обрастет ; Сказанное слово – серебро, несказанное золото , что характеризует содержание тезауруса и способность современного носителя русского языка определять глубинный (имплицитный) смысл паремий, применяемых в различных жизненных ситуациях.

Данные таблицы также иллюстрируют, что многие респонденты гуманитарного профиля обучения (37,5 %), в отличие от студентов технического профиля обучения, не выявили обобщенного значения паремии Нашла коса на камень , что отражает низкий уровень суждения, зависящий, по-видимому, от степени сформированности языковой, общекультурной и профессиональной компетенций.

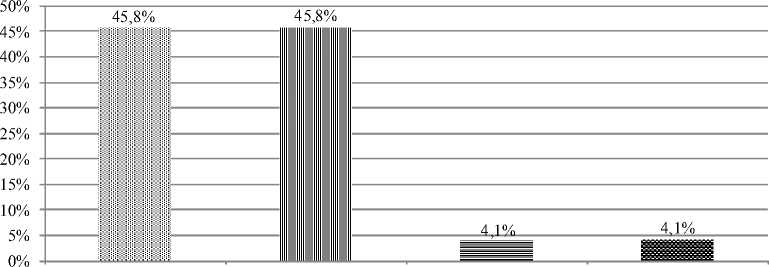

Толкование одной из актуальных паремий Куй железо, пока горячо студентами технического и гуманитарного профилей демонстрирует способность выделить и описать обобщенное значение, что характеризует содержание тезауруса и уровень логического мышления респондентов (см. рис. 1).

Большинство студентов (91,6 %), получающих техническое образование, верно раскрыли смысловое содержание и описали обобщенное значение пословицы Куй железо, пока

Результаты пилотного эксперимента на понимание обобщенного значения паремий студентами технического и гуманитарного профилей

The results of a pilot experiment on understanding the generalized meaning of paremias by technical and humanitarian students

|

Паремии |

Студенты технического профиля обучения, % |

Студенты гуманитарного профиля обучения, % |

||||

|

определившие обобщенное значение паремии |

представившие иные варианты толкования |

не определившие значения паремии |

определившие обоб щенное значение паремии |

представившие иные варианты толкования |

не определившие значения паремии |

|

|

Куй железо, пока горячо |

91,6 |

8,2 |

– |

91,6 |

– |

8,3 |

|

Не все то золото, что блестит |

87,3 |

12,3 |

– |

87,4 |

12,5 |

– |

|

Правда дороже золота |

95,8 |

4,1 |

– |

87,5 |

– |

12,5 |

|

На одном месте лежа и камень мхом обрастает |

91,6 |

8,3 |

– |

79,1 |

16,6 |

4,1 |

|

Нашла коса на камень |

70,7 |

12,3 |

16,6 |

49,9 |

12,3 |

37,5 |

|

Слово – серебро, молчание – золото |

91,6 |

4,1 |

4,1 |

79,1 |

16,4 |

4,1 |

Куй железо, пока горячо

Делать все вовремя

Делать, пока есть Удачный момент для ковки Вос питание детей в раннем возможность, определенные железа возрасте обстоятельства

Рис. 1. Количественная характеристика ответов студентов технического профиля при толковании смысла паремии

Fig. 1. Quantitative characteristic of answers of technical students interpreting the meaning of paremia

горячо – «делать все вовремя, пока есть возможность». Результаты эксперимента показывают, что в сознании респондентов содержится обобщенное значение, закрепленное за данной паремией, отражающей окружающую действительность. Небольшое количество респондентов технического профиля обучения (8,2 %) дали иные интерпретации данной пословицы, что подчеркивает ее универсальность и многозначность, то есть возможность употребления в различных жизненных обстоятельствах, а также отражает способность человеческого мышления переходить от об- щих воззрений к определенной житейской ситуации, связывая конкретный жизненный случай с общим значением. Так, один из студентов технического профиля выделил в пословице Куй железо, пока горячо тему воспитания – «воспитывай детей в раннем возрасте».

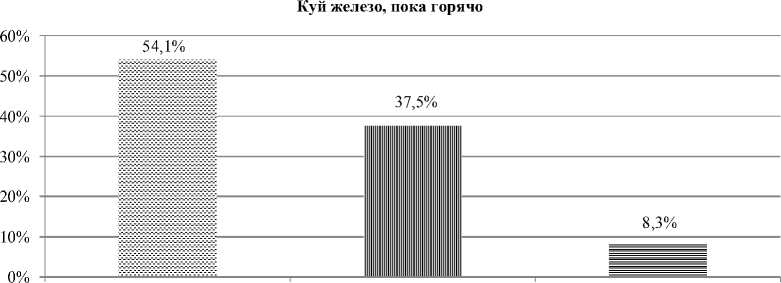

Результаты, представленные на второй диаграмме (см. рис. 2), показывают, что большинство студентов гуманитарного профиля обучения (91,6 %) аналогично описали обобщенное значение пословицы Куй железо, пока горячо . Важно отметить, что несколько студентов филологического факультета (8,3 %)

Делать все вовремя Делать, пока есть Не знаю возможность, определенные обстоятельства

Рис. 2. Количественная характеристика ответов студентов гуманитарного профиля при толковании смысла паремии

Fig. 2. Quantitative characteristic of answers of humanitarian students interpreting the meaning of paremia не смогли раскрыть переносный смысл данной паремии. Кроме того, студенты, получающие гуманитарное образование, не предоставили других интерпретаций пословицы Куй железо, пока горячо, что, по-видимому, отражает особенности мышления носителей русского языка, получающих техническое или гуманитарное образование, тезаурус как систему понятий, заложенных в сознании готовых словосочетаний и высказываний.

Таким образом, есть основания предполагать, что способность респондентов технического и гуманитарного профилей обучения определить и описать обобщенное значение одной из актуальных паремий характеризует высокий уровень логического мышления и интеллекта, отсутствие нарушений операционной стороны мышления, раскрывает тезаурус, некоторые черты мировоззрения, менталитета и культурные ценности, а также степень сформированности языковой и общекультурной компетенций современных носителей русского языка.

Заключение

Изложенные в научной литературе факты и их интерпретация позволяют заключить, что осознание и выделение обобщенного значения русских паремий отражают уровень развития мышления, владения языком, знание языковых стереотипов и базовых ментальных представлений, закрепленных в тезаурусе но- сителя языка. Такие актуальные русские паремии, как Куй железо, пока горячо; Не все то золото, что блестит; Нашла коса на камень; На одном месте лежа и камень мхом обрастает; Слово – серебро, молчание – золото; Сердце не камень и др., могут использоваться в экспериментах с целью изучения когнитивной способности людей, в том числе с нарушением мышления, в разнообразных психологических тестах, раскрывающих динамику личностных процессов, степень суждения, особенности мышления и интеллекта. Паремии – это богатый материал для изучения логического мышления в области педагогики, для экспериментального исследования способности выделения обобщенного значения паремий.

Результаты анкетного опроса, проведенного среди студентов технического и гуманитарного профилей, показали, что через понимание обобщенного значения русских паремий можно исследовать особенности мышления носителей языка, получающих разные специальности. Способность к обобщенным выводам о типичной жизненной ситуации обусловлена психическими особенностями, избирательностью механизмов памяти, уровнем логического мышления и интеллекта, а также степенью сформированности языковой, общекультурной и профессиональной компетенций, которыми обладает современный носитель русского языка.

Тезаурус, характеризующий зафиксированные словесные реакции конкретных респондентов, полученные посредством анкетирования, отражает субъективность видения и осознание словесных связей, национальных стереотипов, а также уровень логического мышления и владения языком. Перспективным представляется изучение механизмов сознания и личного языкового тезауруса носителя языка с опорой на результаты анкетирования широкой аудитории респондентов разных возрастных групп и специальностей.

Список литературы Русские паремии и механизмы человеческого мышления (выражение обобщенного значения)

- Арестова О. Н., 2006. Аффективные искажения в понимании пословиц // Вопросы психологии. № 1. С. 83-93.

- Арестова О. Н., 2007. Диагностика мотивационно-го конфликта личности с помощью метода пиктограмм // Вопросы психологии. № 2. С. 161-170.

- Асафьева Н. В., 1998. Психологические особенности понимания произведений фольклора детьми младшего школьного возраста : дис. ... канд. психол. наук. СПб. 152 с.

- Гумбольдт В. фон, 2000. Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс. 400 с. URL: https:// royallib.com/read/gumboldt_vilgelm/94_ izbrannie_trudi_po_yazikoznaniyu.html#0 (дата обращения: 20.04.2019).

- Дубровина И. В., 1975. Об индивидуальных особенностях школьников. М. : Знание. 75 с.

- Зевахина Т. С., 2002. Метафора мертвая и метафора живая: экспериментальный подход к па-ремиологии дунганского и китайского языков // «Диалог. 2002» : тр. Междунар. семинара (Протвино, 6-11 июня 2002 г.). М. : Наука. URL: http://www.dialog-21.ru/digest/2002/ articles/zevakhina/.

- Моисеева А. А., 2013. Психологические возможности метода пословиц в исследовании психики и личности человека // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Т. 2, № 74. С. 85-88.

- Моисеева А. А., 2014. Использование пословиц и поговорок русского народа в психологической науке // Вестник Новгородского государственного университета. N° 77. С. 230-232.

- Мокиенко В. М., 2015. Аспекты исследования славянской паремиологии // Паремиология в дискурсе : Общие и прикладные вопросы паремиологии. Пословица в дискурсе и в тексте. Пословица и языковая картина мира / под ред. О. В. Ломакиной. М. : Ленанд. С. 4-25.

- Пермяков Г. Л., 1975. К вопросу о структуре паре-миологического фонда // Типологические исследования по фольклору : сб. ст. памяти В.Я. Проппа / редкол.: Д. А. Ольдерогге (пред.) [и др.]. М. : Наука. С. 247-274.

- Пермяков Г. Л., 1988. Основы структурной пареми-ологии. М. : Наука. 235 с.

- Семененко Н. Н., 2008. Прагматический подход к описанию когнитивно-денотативных ситуаций русских паремий // Вестник Вятского государственного университета. № 2 (2). С. 75-81.

- Семененко Н. Н., Алефиренко Н. Ф., 2010. Значение и смысл русских паремий в свете когнитивной прагматики // Известия Уральского федерального университета. Серия 1, Проблемы образования, науки и культуры. Т. 85, № 6, ч. 2. С. 169-180.

- Сидорков С. В., 2003. Пословично-поговорочные паремии как фактор структурно-смысловой организации дискурса. Ростов н/Д : Изд-во СКННЦ ВШ. 214 с.

- Тарланов З. К., 1999. Русские пословицы: синтаксис и поэтика. Петрозаводск : [б. и.]. 448 с.

- НКРЯ - Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 16.04.2019).

- Открытый урок - Открытый урок. Первое сентября : пед. форум. URL: https://urok.1sept.ru (дата обращения: 19.04.2019).

- Пословицы... - Мартынова А. Н., Митрофанова В. В. Пословицы, поговорки, загадки. М. : Современник, 1986. 512 с.

- ПостНаука - Психолог Ольга Арестова о том, как толкование пословицы зависит от эмоционального фона, как нужно мыслить, чтобы понимать пословицы, и как трансформируется мышление современного человека // ПостНаука. URL: https://postnauka.ru/ faq/89084 (дата обращения: 16.04.2019).