Русские статьи Стишного Пролога XV–XVII веков

Автор: Щеглова Ольга Георгиевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст

Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются оригинальные русские чтения в составе Стишного Пролога, выявляются источники их происхождения, исследуется история пополнения состава Стишного Пролога русскими статьями в XV–XVII вв.

Стишной пролог, текстология, русские чтения

Короткий адрес: https://sciup.org/14737720

IDR: 14737720 | УДК: 811.161.1.09

Текст научной статьи Русские статьи Стишного Пролога XV–XVII веков

Стишной Пролог, по мнению исследователей [Сергий, архиеп., 1875 1 ; Петков, 2000; Тасева, 2006], является переводом греческого стишного синаксаря, осуществленным южнославянскими книжниками в XIV в. В Древней Руси, по мнению Г. Петкова, наибольшее распространение получила Тырновская редакция перевода [2000. С. 6]. На Русь списки Стишного Пролога (далее – СП) попадают в конце XIV в. (об этом, в частности, свидетельствует сохранившийся древнейший список русского извода на мартовское полугодие в собрании Чудова монастыря (ГИМ, Чудовское собр. № 17), датируемый рубежом XIV–XV вв. [Описание…, 1980]).

Как показывает исследование более 30 списков СП мартовского полугодия [Щеглова, 2009], практически сразу в его состав древнерусские книжники добавляют памяти русским святым и назидательные чтения русского происхождения.

Задачи данной статьи:

-

1) описать выявленные в процессе лингвотекстологического исследования статьи русского происхождения в составе СП, по возможности определив их источники;

-

2) определить взаимоотношения групп СП на основе имеющихся в их составе русских статей, тем самым проследить историю

пополнения текста СП русскими по происхождению статьями.

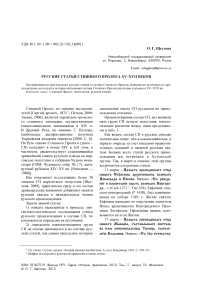

Проанализировав состав СП, мы выявили пять групп СП летнего полугодия, типологические различия между ними представлены в табл. 1.

Как видим, состав СП в русских списках значительно шире, чем в южнославянских, в первую очередь за счет внесения нравоучительных сказаний и памятей русским святым. Больше всего статей русского происхождения мы встречаем в Хутынской группе. Так, в марте в списках этой группы встречаются следующие статьи.

-

11 марта - Памдть преподовнаго отца нашего бОфимид архиепископа келикаго Нокаграда и Пскова . Начало: « 6ъ рожде-н1е и коспиташе высть кеаикаго Новгорода ^» (СнА-1271 2 , Тит-239). Евфимий, епископ новгородский († 1458), был канонизирован на соборе 1549 г. Житие святого Евфимия написано по поручению святителя Ионы, архиепископа Новгородского Пахо-мием Логофетом. Проложная память основывается на этом Житии.

17 марта - Памдть преподовнаго отца нашего Макар1а, състакльшаго овитель ко имд жиконачальныа Троица , глаголемою Колдзино. Начало: « 6ъ Ово отечество

Типологические различия списков СП XV–XVII веков

Таблица 1

|

Количество чтений |

Южнославянская (14 списков) |

Троице-Сергиевская (4 списка) |

Синодская (6 списков) |

Хутынская (11 списков) |

Устюжская (2 списка) |

|

На полугодие |

932 |

1 136 |

1 027 |

1 313 |

чтения только на три месяца |

|

Нравоучительная часть |

нет |

есть |

есть |

есть |

есть |

|

Памяти русским святым |

нет |

есть |

есть |

есть |

есть |

им^Аше грАд Кашин имением... » (Тит-239). Преподобный Макарий, игумен колязин-ский, умер в 1483 г., канонизирован на соборе 1547 г. Житие написано иноком Макарием в 1546–1547 гг. на основании рассказов очевидцев. Проложное чтение написано на основе Жития Макария.

30 марта - Памать иже ко скаты\ отца нАшего Ионы митрополитА . Начало: « Оъ быс рождеше и коспитАн1е ЦАрстки— ющаго грАДА Москкы... » (Тит-239). Митрополит Иона умер 31 марта 1461 г. В 1472 г. было установлено его местное почитание, а в 1547 г. – общецерковное. Память митрополита Ионы празднуется 31 марта, но в списке Тит-239 его память находится под 30 марта. И это единственный список СП, где встречается память святителю. Церковная служба ему была написана Пахомием Сербом. Проложное чтение, по всей вероятности, создано на основе Жития митрополита Ионы 3 .

31 марта - Олоко ОимеонА, епископА ткерского в списках СнА-1264 и СА-60/1426 Синодской группы. Начало: « Костантин кназь полотьскыи... ».

В апреле русские чтения также встретились нам только в Хутынской группе:

17 апреля - Памать преподобНАго отца Зосимы иг^менА честнАго ксемилостикАго Опаса обители солокецкыА нокаго чюдо-ткорцА. Начало: «Оъ оубо преподобный отец наш Зосима рождеше и коспитАн1е им#ше к области келикАго Иокаграда...» (Тит-239). Источником проложной памяти Зосимы Соловецкого, по нашему мнению, являются Жития Зосимы и Саватия соловецких, созданные соловецким игуменом Досифеем и бывшим киевским митрополитом Спиридоном и воспринимаемые как единое произведение.

Под 26 апреля помещена Памать иже ко скаты\ отца НАшего ОтефАНА епископА перкАго и оучител# Перми , от него ж и крещени выша . Начало: « Оей преподобный богоносный отец наш ОтефАн выс от СтрАНы дкиНЬСкиА , града , НАриЦАемыЙ ^стюг _». Это чтение встретилось только в рукописи СнА-1271. Стефан Пермский (около 1340 – 26.04.1396) был канонизирован повсеместно после собора 1549 г. Этот факт позволил нам уточнить датировку рукописи СнА-1271. В описании СнА-1271 датируется широко: XV–XVI вв. Мы считаем, что этот список может быть датирован XVI в., так как вряд ли рукопись могла быть написана ранее 1549 г. Как известно, житие Стефана Пермского было написано Епифа-нием Премудрым вскоре после смерти святителя и является основным источником сведений о его жизни. Служба Стефану Пермскому была написана в 1472 г. Пахо-мием Сербом. Источником проложной памяти Стефана Пермского является его Житие, написанное Епифанием Премудрым.

27 апреля - Олоко о Исак1и мнис^ , его-же прельсти д1#кол , и паки оукрепикс# , победи д1акола и милость Бож1ю полечи к Киек^. Начало: « Быс черноризец именем

Исакш... ». Это проложное чтение относится к нравоучительной части Стишного Пролога. Оно встретилось в девяти из одиннадцати списков Хутынской группы (F.VI.9., А-16.12.11, С-703/811, Фол-374, Тит-1217, СнА-3935, УЦ-147, СнА-1271, ОЛДП F.212.). Скорее всего, это проложное чтение восходит к Киево-Печерскому патерику.

28 апреля - Памать иже ко ск#ты\ ОТЦА НАШеГО КириЛЛА еПИСКОПА TUpOKCKA-го . Начало: « Оъ eh клАженый Кирилл рож-ден1е и коспитАше грАДА Т^рокА... ». Память Кириллу Туровскому († около 1190 г.), одному из величайших церковных писателей Древней Руси, называемому «русским Златоустом», встретилась лишь в списке ОЛДП F.212. Как известно, сведения о жизни Кирилла Туровского сохранились только в проложном житии, написанном не ранее XIV в. 4

Наиболее богат оригинальными древнерусскими чтениями состав СП в мае.

Перенесение мощей мчч. Бориса и Глеба (2 мая). Исследуемый нами текст о перенесении мощей Бориса и Глеба находится в 17 списках СП. В результате текстологических наблюдений нами было выявлено, что текст о перенесении мощей Бориса и Глеба, находящийся под 2 мая, на самом деле содержит тексты о двух разных перенесениях мощей великомучеников. Первое состоялось спустя 57 лет после смерти князей Бориса и Глеба, 20 мая 1072 г. при митрополите Георгии и князе Изяславе. Второе проходило 2 мая 1115 г. при участии князей Владимира Мономаха, Олега, Давыда и митрополита Никифора.

Текст о первом перенесении мощей содержится в 11 рукописях Хутынской группы. Его начало: « По оукиеши скят^ю мученики Христок^ БориСА и ГлекА. Богъ прослаклаа и дасть има чюдоткорные да ры ...» (цит. по: СнА-3935, л. 247).

Текст о втором перенесении мощей находится в четырех рукописях Троице-Сер-гиевской группы и двух списках Синодской. Его начало по списку Трц-715, л. 210 об.: « Оъкък^пикшес# клАгокhрнiи кнази Бо-лодимеръ, Олегъ, Дакыдъ ...». И хотя это тексты о разных перенесениях мощей, основная сюжетная линия в них совпадает:

первой была открыта рака с мощами Бориса, после ее открытия церковь наполнилась благоуханием, рака же с мощами Глеба, поставленная на «возило», не сдвинулась с места, пока народ не вымолил прощения у Бога.

Память о перенесении мощей Бориса и Глеба, находящаяся в Стишном Прологе, восходит к циклу произведений, посвященных рассказу о гибели сыновей Владимира I Святославича Бориса и Глеба во время междоусобной борьбы за великокняжеский киевский стол в 1015 г. Сюда входят: Сказание о Борисе и Глебе, Летописная повесть о Борисе и Глебе, «Чтение о житии и погублении блаженую страстотерпца Бориса и Глеба» Нестора, проложные сказания, паре-мийные чтения, похвальные слова, церковные службы.

В русском простом Прологе 2 мая помещалась статья о первом (в 1072 г.), а 20 мая о втором (в 1115 г.) перенесении мощей Бориса и Глеба; эти проложные сказания под 2 и 20 мая известны в нескольких редакциях. По мнению Д. И. Абрамовича, их насчитывается не менее семи. Причем одни из них восходят к летописи под 1072 и 1115 г., другие к Сказанию..., источник остальных неизвестен [1916]. В Стишном Прологе, как видим, чтения о перенесении мощей были помещены под одним числом – 2 мая, но в Хутынской группе СП использовано чтение, помещенное в Прологе под 2 мая, а в списках Троице-Сергиевской и Синодской групп, чтение, находящееся в Прологе под 20 мая. Следует сказать, что память о перенесении мощей в этих двух группах имеет текстологические и лексические разночтения 5 .

Успение Феодосия Печерского (3 мая). Данное проложное чтение является составной частью Жития Феодосия Печерского, написанного монахом Нестором в Киеве в конце XI в. В исследуемых списках эта память представлена в двух вариантах. Первый, более обширный, находится в списках Хутынской группы. Его начало: «Феодос1и преподокный отец наш eh от грАДА Баси-лекА, от клАгокhрнU родителю роже#...» (цит. по: СнА-3935, л. 250 об.). Чтение об успении Феодосия Печерского в списках остальных групп имеет начало «Бо ск#ты\ отец наш Феодос1и eh от грАДА Василева. БhстА во родител# его в вhрh \Р'Ст1-Анстеи живиЩе...». В двух вариантах этой памяти общей остается только главная сюжетная линия: детство, уход в монастырь, монашеская жизнь и успение Феодосия. В списках Хутынской группы к ней прибавляется рассказ о перенесении мощей Феодосия в церковь, а в списках остальных групп – упоминание о чудесах Феодосия и рассказ очевидца о его смерти.

Слово от жития Феодосия Печерского (3 мая). Начало: « Сватом^ отц^ нАшему Феодос1ю, живиЩи с врАт1ею BK^nh ...». Текст Слова от Жития Феодосия Печерского 6 находится в 10 списках Хутынской группы и двух списках Устюжской группы. Заканчивается Слово от Жития Феодосия четырьмя хайретизмами, начинающимися словами « рад^иса ^» 7 . Среди списков Ху-тынской группы выделяется рукопись Тит-239. Редакция Слова в нем сокращенная, но более выразительная, в ней используются другие лексические средства. Писец данного списка оставил рассказ о трех чудесах и выпустил отрывок о князе Изяславе и о том, как хорошо относился к нему Феодосий, а также опустил слова, восхваляющие Феодосия. В соответствии с этим Слово от Жития названо в рукописи Тит-239 «Повесть о чудеси св. Феодосия».

Слово об Антонии Печерском (7 мая). Начало: « Кназю В рослАв^, сын^ Володи-мерю, кнажачю в Kиевh ...». Это слово, вероятно, представляет собой сокращение для Пролога Жития Антония Печерского – одного из древнейших памятников древнерусской агиографии, написанного не позднее 90-х гг. XI в. 8

Перенесение мощей Николая Чудотворца (9 мая). Начало: «Понеже за оумножеше грhxов наших поп^щающ^ Боги на страны христианск1а 3hAw мнопа казни...». Николай Мирликийский – один из наиболее почитаемых на Руси православных святых. В древнерусской литературе встречается около сорока различных произведений, соотнесенных с его культом, в том числе не- сколько его житий. Вопрос о принадлежности этой проложной Памяти, основанной на Сказании о перенесении мощей Николая Мирликийского, к оригинальным древнерусским произведениям является спорным. Большинство исследователей склоняется к ее славянскому (скорее, западнославянскому) происхождению. Архимандрит Леонид считал Повесть о перенесении мощей святого Николая, а также Житие и чудеса святителя произведениями древнерусской письменности, созданными одновременно, «именно в период между перенесением мощей и установлением церковного праздника в честь этого события у нас, то есть между 1087 и 1089 г.» [Леонид, арх., 1881. С. 100]. К тому, что это Сказание является оригинальным русским произведением, склоняется и Е. А. Фет [1977. С. 91] 9.

Слово от чудес Николая Чудотворца « ка- ко изведе из дна мор# человека, глаголе-маго Дмитр1# » находится в списках Ху-тынской и Устюжской групп СП под 9 мая. Его начало: « Довро есть нам Бож1е писан1е к вам nроnовhдАти ...».

Вопрос о языковой принадлежности посмертных чудес св. Николая остается спорным. А. И. Соболевский считал чудеса св. Николая переводными произведениями с греческого, признавая существование чисто русских чудес, которые были написаны независимо от греческих и позднее соединены с ними [1980. С. 142]. Н. К. Никольский писал о том, что чудо 9-е (о спасении из моря Дмитрия) известно в византийской литературе. В частности, в издании Фалькония находится рассказ о чудесах св. Николая, в том числе «De Demetrio abrepto im mare» [Никольский, 1906. С. 354]. С ним спорит архимандрит Леонид: «Неизвестно, к какому именно веку относится рукопись, в которой помещено житие св. Николая, открытое Фальконием» [Леонид, арх., 1882. С. 6]. Позже он также утверждал: «…посмертные чудеса св. Николая в целом своем объеме (а не по записям 3–4-х чудес только, как доселе полагали) есть русское оригинальное произведение 2 пол. XI в.» [Леонид, арх., 1888. С. 4]. Перевод с греческого Жития св. Николая и написание чудес архимандрит Леонид приписывал Ефрему, епископу Пе- реяславскому. О русском происхождении цикла ранних чудес святого Николая Мир-ликийского пишет и И. И. Макеева: «…мож-но предположить, что в данном виде цикл сложился и функционировал преимущественно на севере восточнославянской территории, что соответствует распространению культа святого Николая Мирликийского на севере Руси…» [2006].

Слово о черноризце, исходящем из монастыря (10 мая). Начало: « В земли Р^стей, к граде Киеве есть, зовомое Берестовое ...». Можно предположить патериковое происхождение этого нравоучительного чтения.

Освящение церкви св. Богородицы в Киеве (12 мая). Начало: « Осв#щение церкви сватыа Богородица, юже созда влаговерный кн#зь Василш, зовомый Володи-мер ...» (цит. по: СнА-1282, л. 218). Эта память встретилась только в списках Устюжской группы. В ней рассказывается об освящении церкви св. Богородицы в 996 г., которую создал благоверный князь Василий, в крещении Владимир. Летописное свидетельство этого события есть в Повести временных лет.

Обретение мощей Леонтия Ростовского (23 мая). Житие Леонтия Ростовского – один из древнейших памятников древнерусской оригинальной агиографической литературы. Житие рассказывает о епископе-исповеднике, распространявшем в 60-х гг. XI в. христианство в Ростове и убитом местными язычниками около 1076 г. Краткая редакция жития, «Сказание о Леонтии Ростовском», по мнению Г. Ю. Филипповского [1987], была создана в 60-х гг. XII в. на северо-востоке Руси и опиралась на традиции и тексты раннекиевских житийных произведений о Борисе и Глебе, Феодосии Печерском, а также «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона. «Составитель жития использовал ростовский соборный синодик, откуда взяты имена епископов ростовских XI в. Феодора, Илариона, Леонтия Ростовского и Исайи, а также местные летописные материалы и легенду. Два основных эпизода жития непосредственно связаны с историей Ростова и его кафедрального собора в XI–ХII вв. Отмеченное летописью под 1071 г. выступление ростовских противников христианства трактовано в житии как «победа» Леонтия Ростовского над местными язычниками. Строительство нового каменного Успенского собора в Ростове в 1160-х гг. дало повод для рассказа об «обретении мощей» Леонтия, уже как духовного покровителя Владимирской Руси во времена Андрея Юрьевича Боголюбского» [Там же. С. 159].

Существует 12 редакций жития [Там же. С. 160]. В исследуемых нами списках СП представлена краткая редакция «Сказания о Леонтии Ростовском первого вида с заглавием: « Овр^теше честнаго тела препо-довнаго отца нашего Леwнтiа епископа ростовскаго » (ее содержат списки Хутын-ской и Устюжской групп) и третья редакция, озаглавленная « Олово w овретеши честнаго тела св#таго Леwнтiа ростовскаго (в списках Троице-Сергиевской группы). Текст третьей редакции отличается от краткой дополнениями о древней дубовой церкви Ростова, о свитке в руке Леонтия и особым текстом с подзаголовком: « Олово о внесены телесе св#таго wтца нашего Леwнтiа великаго епископа ростовьскаго и о м^жи , ицелевшем q грова великаго Леонт1а ». Первые части краткой и третьей редакций близки, их начало: « Оей ве вла-женный Леwнтiй Константин# града ...».

Слово о внесении телесе св. Леонтия в новую церковь и о муже, исцелевшем у гроба его (23 мая) находится только в списках Троице-Сергиевской группы, так как данный текст является второй частью третьей редакции Жития Леонтия Ростовского. Начало: « бгда создаша церковь камен^ в Ростов^ , на месте погоревши# церкви ...» (цит. по: Трц-715, л. 281 об.).

Слово, како дьявол изводит от пения человека (26 мая). Начало: « Б#ше старец прозорлив д^хомь в Печерьскомь монастыри именем Матфей ...» (СнА-3935, л. 311). Данное проложное чтение представляет собой часть рассказа о прозорливом старце Матфее, входящего составным компонентом в 12 слово Киево-Печерского патерика «О первых святых и блаженных черноризцах печерских, которые в доме пречистой Божьей матери, в святом монастыре Печерском, просияли божественными добродетелями, постом, бдением и даром прорицаний». Так как из рассказа о старце Матфее взята в СП только та часть, которая повествует о видении отцом Матфеем дьявола в церкви, то чтение в СП названо «Како дьявол изводит до отпетия из церкви человека».

Древнерусские чтения, которые представлены в мае во всех четырех группах, являются самыми древними, в них повествуется о первых канонизированных русских святых: мучениках Борисе и Глебе и св. Феодосии Печерском. Другие русские чтения встречаются либо в трех группах (например, память обретения мощей Леонтия Ростовского), либо в двух (в большинстве случаев), либо даже в одной (как, например, Память освящения церкви Богородицы находится только в Синодской группе). Таким образом, состав русских майских чтений позволяет определить взаимоотношения разных групп СП. В частности, русские чтения, встречающиеся лишь в Хутынской и Устюжской группах, не имеют серьезных текстологических разночтений, что свидетельствует о близости архетипов данных групп.

В текстологическом отношении большой интерес представляет рукопись Тит-239, в ней, кроме перечисленных выше, в мае добавлено еще шесть памятей.

Память преподобного Пафнотия Боровского (1 мая). Начало: « ПреподоБный Пдф-нотие б^ от родд татарского , деди бо его от Баты"... ».

Память блаженного Исидора Христа ради юродивого ростовского (14 мая). Начало: « Оъ БАдженный Исидоръ Б^ от ЗАПАДНЫХ стрди... ».

Память иже во святых отца нашего Исаии епископа ростовскаго (15 мая). Начало: « Ок ^бо БАдженный Исдид б^ от земл# Росиискыд... ».

Память преподоБныд мдтере бфросе-нии , дщере кназа Георгид от грддд По- лотска (23 мая). Начало: « БлдженАА Пре-дислдкд , ндречендд къ иноческомк оБрдз^ бфросенид... ».

Память преподобнаго отца Никиты столпника Переяславского (24 мая). Начало: « Никита преподоБный отецк рожденъ б^ и ккзпитднъ к ПридслАкли... ».

-

28 мая добавлена память Игнатия архиепископа ростовского. Начало: « Ок поке-д^ется к доБр^ и наказании къзпитдн... ».

-

10 мая Слово о черноризце, «исходящем из монастыря» названо «Повесть от патерика о покаянии».

Слово «Како диавол изводит от пения из церкви человека» читается не 26-го, как в остальных списках, а 25 мая.

Это самый представительный Пролог по наличию памятей древнерусским святым. Из 32-х дополнительных майских статей 11 – памяти русским святым. Причем, переписывая этот Пролог, древнерусский книжник даже создавал стихословия таким святым, как, например, Пафнотию Боровскому (1 мая), Исидору Ростовскому (14 мая), Зо-симе Соловецкому (17 апреля). Среди дополнительных чтений в этой рукописи много памятей ростовским святым, что может говорить о создании этого списка в Ростове после собора 1549 г. Наличие Памяти Евфимию Новгородскому также свидетельствует о времени написания, так как св. Евфимий был повсеместно канонизирован после собора 1549 г. Источники дополнительных памятей русским святым в этом списке требуют дополнительного изучения.

В июне русских чтений немного. Причем находим мы их в списках Синодской группы.

-

9 июня – Память Кирилла Белозерского – ПреподоБный отец наш Кирилл игумен Белоозерский с миром престдкис# . Начало: « Остдклк Кирилл отчестко земное грдд Москва... » (СнА-1297).

-

10 июня - Олоко о мнисе , егоже пре-лсти дидкол и пдки икрепикся , победи диакола и милостк Божию полечи . Начало: « Быстк черноризец именем Исак1й родом торопчднин ^» (СА-60/1426, СнА-1297). Это слово встречается в списках Хутынской группы, но под 27 апреля.

Июльские русские чтения встречаются в списках Троице-Сергиевской группы.

-

5 июля - ОБретение честных мощий преподоБндго и богоноснаго отца ндшего иг^менд Оерги# чюдоткорцд при оучени-ц^ его иг^мен^ Никон^ чюдоткорцд и при его сын^ крестном при келиком кназ^ Георгий Дмитреекич^ к лето 6931 го и соткоришд праздник рддостен мес#цд июл# к патый денк . В списке С-704/812 нам встретился только заголовок этой памяти, по которому трудно однозначно судить о ее источнике.

-

11 июля – Успение блаженной княгини Ольги, предтечи русской к Богу: Начало: « Ои Блдженд# Олга родом Бе плескокы-тыни ^». Память успения княгини Ольги встретилась нам в списках Хутынской группы А-16.12.11, С-703/811, СнА-1613 и

- Перечень русских статей в составе СП мартовского полугодия

Таблица 2

|

л с с |

Списки |

Даты |

|||||||||||||||||||||||||

|

о |

о |

о о |

о |

о |

о 40 гч |

о гч |

о ОО гч |

in О ГЧ |

О |

и <п о |

in О |

с in о о' |

и in о о' |

in О О |

in О ГЧ |

с in о гч |

и in о гч |

in О 40 ГЧ |

40 О |

40 О О |

о in |

о |

о гч |

о in |

о гч |

||

|

Троице-Сергиевская |

С-704/812 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||

|

Соф-1350 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||

|

Трц-715 |

+ |

+ |

(+) |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||

|

Трц-716 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||

|

и Q П О S и |

СА-60/1426 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||

|

СнА-1264 |

+ |

||||||||||||||||||||||||||

|

СнА-1281 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||

|

СнА-1297 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Соф-1349 |

+ |

||||||||||||||||||||||||||

|

Фол-683 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Устюжская |

СнА-1282 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||

|

СнА-1294 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||

|

W Щ X |

А-16.12.11 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||

|

F.VI.9 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

ОЛДП-212 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

* |

|||||||||||||||||

|

С-703/812 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

СнА-1271 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

* |

+ |

+ |

|||||||||||||||

|

СнА-1613 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||

|

СнА-3935 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Тит-239 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||

|

Тит-1217 |

+ |

+ |

+ |

* |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

УЦ-147 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

Фол-374 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

УЦ-147 и в списке СнА-1297 Синодской группы.

-

12 июля - Блажены\ мУченик Вар#га и сына его Иоанна , оукиеною к Киек^ . Начало: « Володимер келикий и еще... ». Эта память представлена в списке СнА-1297 (Синодская группа), А-16.12.11, С-703/811, СнА-1613 и УЦ-147 (Хутынская).

-

15 июля – Успение блаженного и великого князя Владимира, крестившего землю русскую. Только память этому событию находим в списках СнА-1297 и С-704-812, в то время как в списках Хутынской группы (А-16.12.11, С-703/811, СнА-1613 и УЦ-147) имеется еще и текст с началом: « Владимир клагочестикый кыс сын... ».

-

24 июля - Страсть скятУю мУченикУ и чУдоткорцУ келикою Бориса и Глека . Начало: « Ск#таа и слакнаа Христока мученика Бориса и Глека к^ста сына кна-за... ». Чтение встречается в списках Хутынской группы А-16.12.11, С-703/811, СнА-1613 и УЦ-147, а также в списках Синодской группы СА-60/1426 и СнА-1297, причем в последнем эта память написана дважды (пятое и седьмое чтение дня).

В августе нам не встретилось памятей русским святым в исследуемых списках СП.

Интересной в текстологическом отношении является также рукопись А-16.12.11. Только в этом списке на последних листах рукописи помещена память « Се са стде# к л^то 6672 (т. е. 1164 г.!) Андрей с сыном скоим ИзАслаком , и с кратом скоим В ро-слаком , и с мУромским кнАзем Юрьем , и поможе им Богт и ск#та# Богородица на колгары » и рассказы о десяти чудесах от иконы Пресвятой Богородицы Владимирской.

Следует оговориться, что в данной статье мы описываем только те русские статьи, принадлежность которых можно было определить из самих заголовков или начальных слов чтения. В связи с этим мы не претендуем на полноту исследования и с большой долей вероятности можем предположить, что среди нравоучительных чтений, в частности «Слов от патериков», которыми был дополнен южнославянский СП на Руси, могут также быть русские по происхождению чтения. Но это требует более детального изучения.

Неизменность состава древнерусских чтений внутри различных групп СП позво- ляет сделать предположение: оригинальные русские чтения были внесены в СП либо уже при освоении южнославянского СП на древнерусской почве, либо почти сразу после этого, так же как и вся нравоучительная часть. Внесение русских чтений осуществлялось в разных местах Древней Руси, на это указывает наличие списков XV в. разной территориальной принадлежности и относящихся к разным группам СП: Хутынской, Троице-Сергиевской и Синодской (табл. 2). Состав русских статей СП отличается по группам, но остается практически неизменным для каждой отдельной группы списков. Включение в состав СП оригинальных русских чтений определялось, на наш взгляд, особым почитанием тех или иных святых в местности, в которой создавался список, предпочтениями самих писцов, а также, вероятно, теми книгами, которые находились в библиотеке монастыря. Анализ состава оригинальных русских чтений показал, что структурным особенностям различных групп СП, выявленных в ходе типологического исследования рукописей, соответствуют и текстологические особенности русских статей СП.