Русский жестовый язык: актуальные проблемы изучения, состояние, перспектива

Автор: Королькова Ольга Олеговна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка обобщения материалов по исследованию русского жестового языка: в результате анализа материалов научных и лексикографических источников сформулированы основные проблемы изучения и описания основного средства общения глухих и слабослышащих граждан Российской Федерации, проанализирована степень исследованности русского жестового языка и определены перспективы данного актуального направления современной лингвистики.

Русский жестовый язык, русский язык, лингвистическое описание, лексика, грамматическая система, лексикография

Короткий адрес: https://sciup.org/147220484

IDR: 147220484 | УДК: 81 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-9-64-73

Текст научной статьи Русский жестовый язык: актуальные проблемы изучения, состояние, перспектива

Korolkova O. O. Russian Sign Language: Actual Problems of Study, State, Perspective. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 9: Philology, p. 64–73. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-9-64-73

Важным направлением современной лингвистики является изучение и описание естественных языков – вербальных и жестовых. Если вербальные языки исследованы достаточно полно (создана терминологическая база их лингвистического описания, разработаны грамматики звучащих языков, описана лексика, изданы учебники для всех уровней образования), то не все жестовые языки в настоящее время изучены и описаны [Прозорова, 2007].

Обращение к этой группе естественных языков вызвано необходимостью получения образования всеми гражданами страны, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья 1, и реализации безбарьерной коммуникации глухих и слабослышащих людей со слышащими.

Важным фактором, влияющим на степень изученности жестовых языков, является признание их официального статуса.

Активное изучение русского жестового языка (РЖЯ) началось в конце XX в., когда были созданы первый словарь РЖЯ [Гейльман, 1975–1979] и первый учебник по дактилологии [Зайцева, 2000].

Привлечение внимания общества к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и обоснование важности официального признания РЖЯ способствовало принятию Федерального закона № 296-ФЗ от 30.12.2012 «О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”», в котором, в частности, было зафиксировано:

«1) в статье 14:

-

а) часть вторую изложить в следующей редакции: “Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации...”;

-

г) дополнить частью пятой следующего содержания:

“Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестового языка...”» 2.

Необходимость выполнения требований этого закона определила целый ряд актуальных проблем и направлений исследования РЖЯ:

-

• проведение лингвистического изучения русского жестового языка, необходимость которого была сформулирована в 1990-е гг. А. А. Кибриком [2012];

-

• проведение сопоставительного анализа диалектов РЖЯ [Гриф и др., 2012; 2013];

-

• проведение сопоставительного анализа грамматических систем русского вербального и русского жестового языка и разработка на его основе грамматической системы РЖЯ [Там же];

-

• разработка национального русского жестового языка [Там же].

По мере исследования русского жестового языка постоянно конкретизировалось и дополнялось количество аспектов его изучения. Потребовалось решение таких вопросов, как:

-

• определение объема анализируемого языка [Королькова, 2014];

-

• проведение классификаций жестов по различным основаниям [Королькова, 2016];

-

• установление мотивированности и производности русского жестового языка от русского вербального языка [Korolkova, 2017];

-

• изучение морфологических особенностей жестов РЖЯ [Королькова, 2011; Королькова, Панин, 2012; Гриф и др., 2012; 2013];

-

• исследование синтаксических особенностей русского жестового языка [Королькова, 2011; Королькова, Панин, 2012; Гриф и др., 2012; 2013];

-

• изучение особенностей построения высказываний на РЖЯ [Королькова, Панин, 2012; Гриф и др., 2013];

-

• выявление системных связей, характерных для лексики РЖЯ [Королькова, Панин, 2012; Гриф и др., 2013; Королькова, 2016];

-

• установление тенденций развития анализируемого языка [Королькова, Панин, 2012; Korolkova, 2017].

Многие вопросы решались в течение последних 50 лет, поэтому в настоящее время имеет смысл проанализировать состояние изученности РЖЯ.

После разработки и выхода в Ленинграде в последней четверти XX в. словаря «Специфические средства общения глухих» [Гейльман, 1975–1979] было издано более 10 различных словарей РЖЯ 3, среди которых особого внимания заслуживают видеословарь русского жестового языка 4, «Словарь русского жестового языка» [2009] и словарь «Говорящие руки» [Фрадкина, 2001], в которых зафиксированы жесты жителей Москвы и Новосибирска, потому что Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск являются тремя основными центрами изучения русского жестового языка, а их жители – носителями трех основных территориальных разновидностей этого языка, поэтому материалы четырех названных словарей РЖЯ могут быть лексикографической базой для проведения сопоставительного анализа особенностей исполнения диалектных вариантов жестов. Достоинством словаря «Говорящие руки» является то, что он относится к тематическим словарям. Разработанный 10 лет назад видеословарь РЖЯ стал базой для создания «Толкового словаря специальных терминов на русском жестовом языке», используемого в процессе обучения глухих и слабослышащих студентов Института социальных технологий Новосибирского государственного технического университета (ИСТ НГТУ) 5.

Таким образом, все изданные словари РЖЯ обеспечивают исследователей русского жестового языка разнообразным языковым материалом, который, например, позволил выявить исторические изменения в этом языке и определить тенденции развития РЖЯ [Киммельман, 2007].

В 2000-е гг. под руководством А. А. Кибрика студентами-филологами отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ были начаты серьезные исследования РЖЯ 6. В настоящее время изучение русского жестового языка проводится также преподавателями и студентами вузов Астрахани, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска (см., например, [Куликова, Шатохина, 2019; Привалихина, 2018]).

В результате исследований лингвистами были сделаны важные выводы о полноценности жестовых языков, о возможности причисления их к естественным языкам, об использовании для их анализа и описания методов и понятий, разработанных на материале звучащих языков; кроме того, были изучены особенности жестового пространства, специфика построения высказываний и некоторые морфологические особенности жестов [Киммельман, 2010] 7. Однако, несмотря на детальное изучение морфологических и синтаксических особенностей РЖЯ, до сих пор отсутствует единое фундаментальное описание грамматической системы этого языка, аналогичное описанию грамматики русского вербального языка.

Сотрудниками НГТУ изучаются особенности исполнения вариантов жестов, устанавливается их специфика в зависимости от территориальной и социальной принадлежности носителей РЖЯ [Буркова, Варинова, 2012].

Исследование системных отношений в лексике РЖЯ важно не только для создания описания имеющихся в его составе лексических и тематических групп, разработки соответствую- щих словарей, но и для построения правил лексических преобразований для систем автоматизированного сурдоперевода [Королькова, 2016].

Важным аспектом изучения РЖЯ является установление его мотивированности и произ-водности от русского языка [Korolkova, 2017]. Жестовые языки не всегда имеют родственные связи с соответствующими вербальными языками, однако нельзя отрицать факт влияния национального вербального языка на используемый в стране жестовый язык. Так как жестовые языки не имеют письменной формы, то глухие и слабослышащие школьники и студенты обучаются государственному вербальному языку и сдают итоговые экзамены по нему, причем, как правило, в процессе их обучения чтению и письму педагоги используют те же методы, что и для обучения слышащих учеников. Почти 200 лет назад В. И. Флери [1835] были описаны используемые при обучении русскому языку глухонемых детей жесты, названиями которых являются термины грамматики русского вербального языка, что также доказывает влияние русского вербального языка на русский жестовый язык.

Появление в связи с развитием общества новых слов в русском языке приводит к возникновению новых языковых единиц в РЖЯ [Korolkova, 2017]. Исследование исполнения жестов русского жестового языка позволило установить существование в нем общеупотребительных жестов, являющихся невербальными средствами общения русского языка [Гейль-ман, 1975–1979], что также служит доказательством влияния вербального языка на существующий в стране жестовый язык. Таким образом, русский вербальный язык и русский жестовый язык имеют определенные связи, которые нуждаются в дальнейшем их изучении.

Результаты исследований РЖЯ находят отражение в докладах на научно-практических конференциях по лингвистике и коррекционной педагогике, в научных статьях, в диссертационных работах.

С 2009 г. по настоящее время защищены четыре кандидатские диссертации по темам, связанным с изучением различных аспектов РЖЯ: работа Е. В. Прозоровой [2009] посвящена изучению маркеров локальной структуры дискурса, В. И. Киммельманом исследовалась коммуникативная структура анализируемого языка [Введение в лингвистику жестовых языков…, 2019] 8; Е. В. Филимоновой [2015] рассматривалась функционально-семантическая категория аспектуальности, в диссертации М. В. Кюсевой [2018] представлено исследование физических свойств в РЖЯ в типологическом освещении.

Обобщением многолетнего изучения жестовых языков, в том числе РЖЯ, стало создание учебника «Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык» [2019], в котором коллективом авторов раскрываются основные понятия лингвистики жестовых языков, дается определенный запас фактических знаний, рассматриваются лингвистические особенности русского жестового языка.

Необходимостью подготовки специалистов-сурдопереводчиков была обусловлена разработка «Учебного пособия для обучения переводчиков русского жестового языка в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования» [2016]. В этом пособии содержится обобщенная информация о русской дактильной азбуке, правилах дактилирования, об особенностях жеста, его исполнения и записи, о специфике лексики и грамматики РЖЯ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, российские лингвисты активно изучают и описывают различные аспекты русского жестового языка.

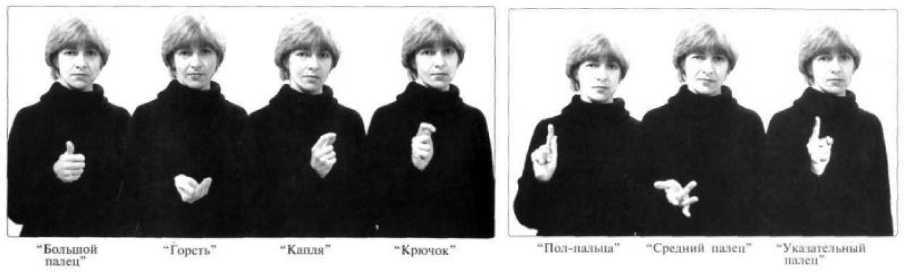

Проведенный анализ состояния изученности РЖЯ позволил определить перспективы исследования этого языка. Первым перспективным направлением изучения русского жестового языка является формирование единой терминологической базы для описания РЖЯ. До сих пор отсутствует общепринятое обозначение названий конфигурации кисти руки, исполняющей жест. В учебнике по дактилологии [Зайцева, 2000] и некоторых других работах используется обозначение «В-конфигурация». В словаре «Специфические средства общения глу- хих» дано такое описание: «рука, сложенная как при показе буквы Л» [Гейльман, 1975– 1979]. В словаре Р. Н. Фрадкиной сказано: «Конфигурации, как правило, повторяют одну из позиций “Пальцевой азбуки” (например: конфигурация “а”)... Для ряда конфигураций, не имеющих аналогов в “Пальцевой азбуке”... и “Цифрах”... автором предложены специальные названия» [Фрадкина, 2001. C. 8–9]:

Рис. 1. Авторские названия конфигураций кисти

Fig. 1. Author’s names of hand configurations

С. И. Бурковой и О. А. Вариновой [2012] для обозначения конфигурации использовалась прописная буква, заключенная в кавычки, например: «О», в учебнике по лингвистике жестовых языков, изданном в 2019 г., в обозначение конфигурации в кавычки перед буквой добавлен дефис, например: «-О» [Введение в лингвистику жестовых языков…, 2019].

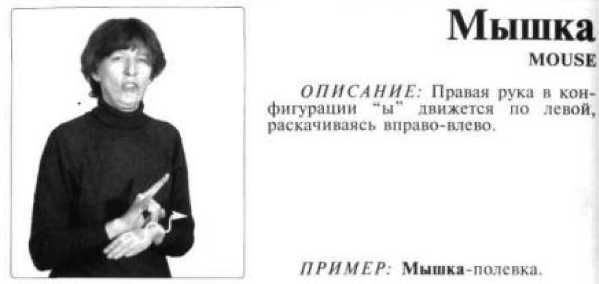

В процессе исследования особенностей исполнения жестов была выявлена недостаточность существующей классификации иконических жестов, согласно которой эти жесты были разбиты на пластические, рисующие и имитирующие действия [Зайцева, 2000], так как ряд жестов может быть одновременно отнесен к двум разновидностям жестов, например жест МЫШКА [Фрадкина, 2001. C. 284]:

Рис. 2. Жест МЫШКА

Fig. 2. MOUSE Gesture

Считаем возможным дополнить традиционную классификацию иконических жестов следующими переходными типами:

-

• рисующе-имитирующие;

-

• имитирующе-рисующие;

-

• рисующе-пластические;

-

• рисующе-пластически-имитирующие.

В связи с описанием лексики необходимо уточнить толкование термина «комбинированные жесты». И. Ф. Гейльман считал комбинированными жесты, «образованные сложением ручных и пальцевых знаков» [1975–1979]. Е. А. Денисовой было дано другое толкование этого термина: «Комбинированные жесты – это жесты, исполняемые руками, но требующие обязательного присутствия немануального компонента» [2017. C. 89]. Для названия разновидности русского языка, используемой ограниченным числом людей, проживающих на определенной территории, используется термин «диалекты». Разновидность русского жестового языка, используемую жителями определенной местности, исследователи РЖЯ называют диалектом [Карпов, Кагиров, 2011] 9 или вариантом [Буркова, Варинова, 2012].

Сформулированные нами проблемы необходимо решить для единообразного описания жестов в словарях РЖЯ, учебниках, в дальнейшем – в «Грамматике русского жестового языка».

Второе перспективное направление – разработка словарей РЖЯ, содержащих одновременно видеоматериалы и словесное описание исполнения жестов. Такой тип словарей позволит дать необходимые теоретические знания и сформировать практические навыки исполнения жестов. Интересен опыт разработки «Толкового словаря специальных терминов на русском жестовом языке», авторы которого назвали следующие причины создания словаря: «отсутствие специальной терминологии в связи с тем, что РЖЯ до недавнего времени преимущественно функционировал в бытовой сфере общения; необходимость терминологии в связи с расширением сфер использования РЖЯ; варьирование РЖЯ; некодифицирован-ность РЖЯ и пр.» 10.

Третье перспективное направление – изучение вариантов исполнения жестов, в том числе диалектных, что позволит не только создать всестороннее лексикографическое описание РЖЯ, но и выявить тенденции развития этого языка, а также установить условия выбора говорящим того или иного варианта исполнения жеста и факторы, позволяющие его собеседнику безошибочно воспринимать смысл высказывания.

Четвертое направление – анализ связей русского жестового языка с русским вербальным языком, описание мотивированности и производности РЖЯ от русского языка. Подобные исследования дадут возможность не только прогнозировать, но и в определенной степени влиять на развитие русского жестового языка.

Наиболее трудными для реализации являются такие перспективные направления, как разработка грамматики РЖЯ и учебников по русскому жестовому языку.

Дальнейшая совместная работа лингвистов, сурдопереводчиков и дефектологов по изучению и описанию РЖЯ позволит не только выполнить требования нормативных документов 11, но и ускорить создание национального русского жестового языка.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о выполнении требований нормативных документов федерального уровня, об успешности проводимого лингвистами исследования русского жестового языка и сформулировать актуальные и перспективные направления изучения РЖЯ. Формирование предметно-понятийного аппарата исследования РЖЯ, разработка грамматической системы этого языка, изучение системных отношений в лексике русского жестового языка и вариантов исполнения жестов, в том числе диалектных, и отражение полученных результатов в академических грамматиках, учебниках, словарях различных типов позволят создать лингвистическое описание этого языка. Материалы лексикографического описания станут основой для разработки систем автоматического сурдоперевода, который решит проблемы коммуникации людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху со слышащими людьми, проблему недостаточного количества сурдопереводчиков. Изучение мотивированности и производности русского жестового языка от русского вербального языка будет способствовать не только выявлению связей между национальными вербальным и жестовым языками, но и даст возможность решить проблемы подготовки преподавателей РЖЯ и учебно-методического обеспечения обучения русскому жестовому языку и русскому языку лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Received

03.05.2020

Список литературы Русский жестовый язык: актуальные проблемы изучения, состояние, перспектива

- Буркова С. И., Варинова О. А. К вопросу о территориальном и социальном варьировании русского жестового языка // Русский жестовый язык: Первая лингвистическая конференция. Сб. статей / Под ред. О. В. Фёдоровой. М., 2012. C. 128–143.

- Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык: Учебник / Под ред. С. И. Буркова, В. И. Киммельман. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. 356 с.

- Гейльман И. Ф. Специфические средства общения глухих. Дактилология и мимика. Л.: ЛВЦ, 1975–1979. Ч. 1–4.

- Гриф М. Г., Королькова О. О., Панин Л. Г., Тимофеева М. К. Проект автоматического сурдоперевода для русского жестового языка (тезисы) // Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тез. докл.: В 2 т. Калининград, 2012. Т. 1. С. 333–334.

- Гриф М. Г., Королькова О. О., Панин Л. Г., Тимофеева М. К., Цой Е. Б. Лексические и грамматические аспекты разработки компьютерного сурдопереводчика русского языка: Монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. 292 с.

- Денисова Е. А. Комбинированные жесты в русском жестовом языке // Русский жестовый язык: законодательство, исследования, образование: I Межрегион. науч.-практ. конф. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. С. 88–91.

- Зайцева Г. Л. Жестовая речь. Дактилология: Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Владос, 2000. 192 с.

- Карпов А. А., Кагиров И. А. Формализация лексикона системы компьютерного синтеза языка жестов // Тр. СПИИРАН. СПб., 2011. Вып. 1 (16). С. 123–140.

- Кибрик А. А. О важности лингвистического изучения русского жестового языка // Русский жестовый язык. Первая лингвистическая конференция: Сб. ст. / Под ред. О. В. Фёдоровой. М., 2012. С. 5–13.

- Киммельман В. И. Базовый порядок слов в русском жестовом языке: Дипломная работа. М., 2010. URL: http://signlang.ru (дата обращения 05.05.2020).

- Киммельман В. И. Исторические изменения жестов в русском жестовом языке // Тезисы конференции по типологии и грамматике. СПб., 2007.

- Королькова О. О. Концепция построения грамматической системы русского жестового языка (К постановке проблемы) // Сибирский филологический журнал. 2011. № 4. С. 226–233.

- Королькова О. О. Определение объема «Полного словаря русского жестового языка» // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 3 (19). С. 69–74.

- Королькова О. О. Проблемы классификаций жестов русского жестового языка // Научный диалог. 2016. № 8 (56). С. 46–59.

- Королькова О. О., Панин Л. Г. Проблемы описания русского жестового языка // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, № 9: Филология. С. 25–30.

- Куликова Л. В., Шатохина С. А. Геолокация жестовых языков в исторической перспективе // Siberia Lingua. 2019. № 1. С. 101–117.

- Кюсева М. В. Физические свойства в русском жестовом языке в типологическом освещении: Дис…. канд. филол. наук. М., 2018. 222 с.

- Привалихина Е. С. Жестовый язык как особая система концептуализации // Siberia Lingua. 2018. № 1. С. 114–121.

- Прозорова Е. В. Маркеры локальной структуры дискурса в русском жестовом языке: Автореф. … канд. филол. наук. М., 2009.

- Прозорова Е. В. Российский жестовый язык как предмет лингвистического исследования // Вопросы языкознания. 2007. № 1. С. 44–61.

- Словарь русского жестового языка / Рук. В. З. Базоев. М.: Флинта, 2009. 528 с.

- Учебное пособие для обучения переводчиков русского жестового языка в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования / Сост. О. О. Афанасьева, В. П. Камнева, А. Е. Харламенков. М., 2016.

- Филимонова Е. В. Функционально-семантическая категория аспектуальности в русском жестовом языке: Дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2015. 314 с.

- Флери В. Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их состоянию и к способам образования, самым свойственным им природе. СПб.: Тип. Плюшара, 1835.

- Фрадкина Р. Н. Говорящие руки. Тематический словарь жестового языка глухих России. М.: Московская городская организация ВОГ, 2001. 589 с.

- Korolkova O. O. Russian sign language: motivation and derivation from verbal language (to the formulation of the problem). In: Applied and Fundamental Studies. Proceedings of the 13th International Academic Conference. St. Louis, Science and Innovation Center Publishing House, 2017, p. 318–325.