Рыба в погребальной практике населения саргатской культуры раннего железного века Барабинской лесостепи (по материалам кургана № 51 Усть-Тартасского могильника)

Автор: Ядренкина Е.Н., Мыльникова Л.Н., Некраш А.А., Титова А.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Выполнено описание останков рыбы, найденых при раскопках кургана № 51 Усть-Тартасского могильника саргатской культуры раннего железного века. Выявлена закономерность: объекты с костями животных располагались в западном крыле рва, объекты с останками рыб - в восточном крыле, приклад находился в южной оконечности западного крыла. Кроме объектов раннего железного века исследованы более ранние артефакты из прилегающей к кургану площади. Представлена методика анализа ихтиологического материала. В процессе формирования коллекции установлено, что лучшую сохранность образцов обеспечивают материалы без предварительного отмывания и чистки: костные структуры менее ломкие. Для установления таксономического статуса рыб использованы экспонаты остеологической коллекции Института систематики и экологии животных СО РАН. Идентифицированный видовой состав рыб в образцах раннего железного века включает представителей сем. Cyprinidae (язь Leuciscus idus, серебряный карась Carassius gibelio) и сем. Percidae (окунь Perca fluviatilis). В более ранних объектах кроме перечисленных видов зафиксированы останки сем. Acipenseridae (стерляди Acipenser ruthenus) и сем. Cyprinidae (золотой карась C. Carassius). Скопления рыб представлены крупными особями старших возрастных групп (от 7+ лет, преимущественно 10+ и более). Останки рыбы свидетельствуют о том, что население саргатской культуры, оставившее данный памятник, практиковало рыболовство наряду со своим основным занятием - скотоводством. В данном случае это пример адаптации населения к окружающей природной среде, главным фактором которой выступает урочище Таи - уникальный оазис, представляющий в любые периоды трансгрессивных или регрессивных проявлений климата чрезвычайно привлекательную зону для человека, в том числе в плане обеспечения рыбными запасами. Рыболовство не было жизнеобеспечивающей отраслью, однако адаптация человека к естественным природным условиям Барабинского региона была довольно успешной, так как рыба стала частью погребального обряда наряду с продуктами животного происхождения. Зачастую она находилась с ними в одних объектах и была включена в приклады, что соотносится с ритуальными действиями.

Саргатская культура, ранний железный век, погребальный обряд, рыба, барабинская низменность, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/147241595

IDR: 147241595 | УДК: 903.5, | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-7-66-79

Текст научной статьи Рыба в погребальной практике населения саргатской культуры раннего железного века Барабинской лесостепи (по материалам кургана № 51 Усть-Тартасского могильника)

Судя по опубликованным материалам [Корякова, 1988; Матвеева, 1993а; 1993б; 1994; По-лосьмак, 1987], кости животных являются довольно частой находкой в погребальных памятниках саргатской культуры. Костные останки животных зафиксированы в насыпях курганов, в заполнении могил, ям, ровиков, в могилах вместе с погребальным инвентарем. Н. П. Матвеева считает, что кости животных могли быть как остатками заупокойной пищи, так и остатками тризны [Матвеева, 1993а; 1994].

В эпоху бронзы рыба была важной составляющей частью погребального обряда населения одиновской, кротовской и андроновской культур Барабинской лесостепи, и эта ее роль отмечена рядом исследователей [Молодин и др., 2012; 2015; 2019].

Рыбным останкам саргатской культуры раннего железного века до сих пор уделялось очень мало внимания. Например, Н. П. Матвеева отмечает, что в материалах Тютринского, Савиновского и Гаевского могильников, где в качестве сопроводительной пищи было использовано мясо как домашних (лошадь, баран), так и диких (заяц, косуля, бобр) животных, изредка встречаются кости птиц и рыб [1993а; 1993б, с. 55], не указывая их роли в погребальных практиках. Короткие сведения о рыбных останках в памятниках Барабы представлены Л. С. Кобелевой [2014].

Цель данной работы – ввести в научный оборот новые материалы, свидетельствующие об использовании рыбы в погребальной практике саргатского населения Барабы, и дать характеристику ихтиологическим останкам.

Материалы

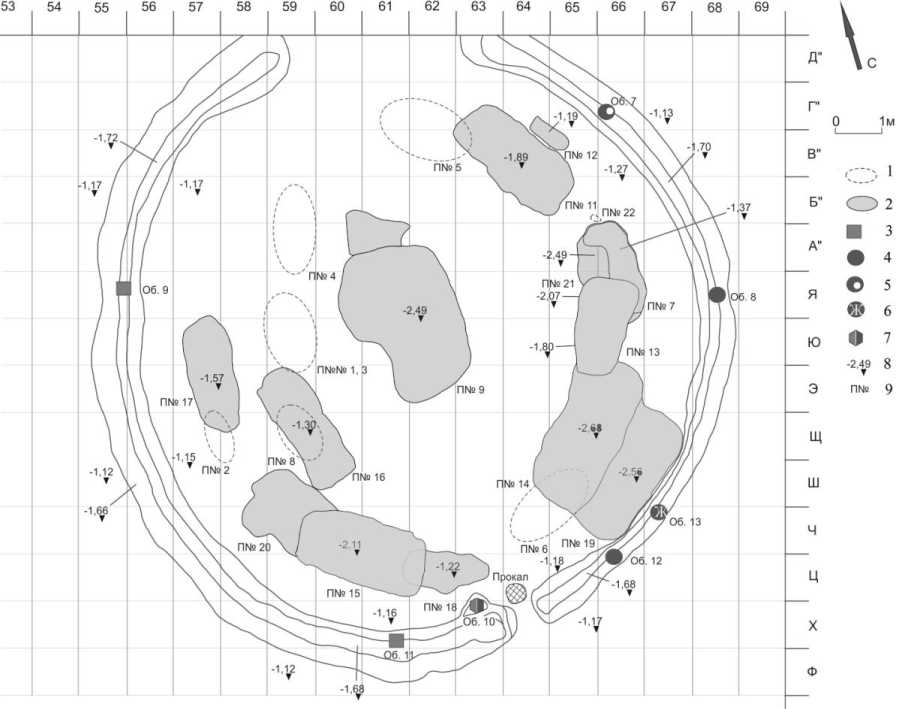

В течение полевого сезона 2022 г. Тогучинским отрядом ИАЭТ СО РАН был исследован курган № 51 Усть-Тартасского могильника саргатской культуры [Мыльникова и др., 2022]. Среди различных находок, зафиксированных на площади кургана, были выявлены объекты, содержащие кости животных, и объекты, включающие останки рыбы (объекты 8, 12), а также объекты, в которых зафиксированы как кости животных, так и останки рыбы (объекты 7, 10, 13) (рис. 1).

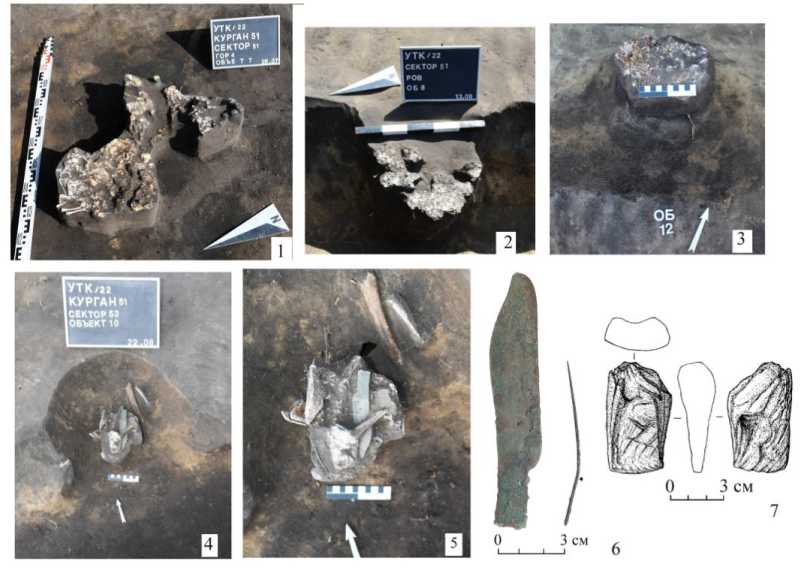

Объект 7 (рис. 1; 2, 1 ; табл.) находился в кв. Г-Д/65-66, над рвом кургана на высоте 0,16 м над уровнем материка, в погребенной почве. Там было выявлено компактно залегавшее скопление останков рыбы (кости, чешуя), среди которых зафиксированы и кости птицы. Скопление имеет размеры 0,86 × 0,52 м, ориентировано по линии север – юг.

Объект 8 (рис. 1; 2, 2 ; табл.) выявлен в кв. Я/68, в заполнении рва, горизонт 1. Представлен скоплением останков рыбы (чешуя, кости) на площади 0,45 × 0,4 м.

Объект 10 (рис. 1; 2, 4–7 ; табл.) выявлен в кв. Х/63, в заполнении рва, горизонт 1. При выборе заполнения в северной стенке рва зафиксировано расширение, в котором на глубине 0,02 м от уровня материка располагалось компактное скопление предметов:

-

1) челюсть рыбы, кости, фрагмент керамики среди рыбных останков;

-

2) бронзовая игла (длина 9,5 см, ушко обломано наполовину);

-

3) бронзовый нож (длина лезвия 10,5 см, длина рукояти 3,1 см);

-

4) роговое изделие с сужающимся концом (долото?), его размеры 6,0 × 3,5 × 0,5–2,0 см;

-

5) роговой футляр (ножны?) очень плохой сохранности;

-

6) изделие из кости (неопределимой формы);

-

7) кости животных, среди неопределимых обломков выявлены: нижний конец лучевой кости лося, обломок ребра коровы.

Местонахождение объекта и набор вошедших в него предметов говорят о его необычном – сакральном – статусе.

Объект 12 (рис. 1; 2, 3 ; табл.) выявлен в кв. Ч–Ц/66, в заполнении рва, представлен скоплением останков рыбы.

Объект 13 (рис. 1; табл.) выявлен в кв. Ш/67, в заполнении рва, представлен скоплением останков рыбы. Среди них найден обломок зубной кости из нижней челюсти лошади.

Рис. 1. План кургана № 51 Усть-Тартасского могильника:

1 – впускные погребения; 2 – погребения, углубленные в материк; 3 – объекты, содержащие кости животных; 4 – объекты, содержащие останки рыбы; 5 – объекты, содержащие останки рыбы и кости птицы; 6 – объекты, содержащие останки рыбы и кости животных; 7 – объекты, содержащие орудия, останки рыбы, кости животных;

8 – нивелировочные отметки; 9 – номер погребения

Fig. 1. Plan of mound no. 51 of the Ust-Tartas burial ground:

1 – inlet burials; 2 – burials deepened into the mainland; 3 – objects containing animal bones; 4 – objects containing fish remains; 5 – objects containing fish remains and bird bones; 6 – objects containing fish remains and animal bones;

7 – objects containing tools, fish remains, animal bones; 8 – leveling marks; 9 – burial number

Останки рыб обнаружены и в ямах более раннего времени на окружающем курган пространстве (объект 1; ямы 12, 16, 19, 20, 32, 33, 35), но данные материалы обсуждаются в работе лишь частично.

Рис. 2. Объекты саргатской культуры с останками рыбы из рва кургана № 51 Усть-Тартасского могильника: 1 – объект 7; 2 – объект 8; 3 – объект 12; 4–7 – объект 10 ( 4 , 5 – фото); 6 – нож и игла (бронза); 7 – изделие из рога (долото?)

Fig. 2. Sargat culture objects with fish remains from the ditch of the mound no. 51 of the Ust-Tartas burial ground: 1 – object 7; 2 – object 8; 3 – object 12; 4–7 – object 10 ( 4 , 5 – photo); 6 – knife and needle (bronze); 7 – horn product (chisel?)

Видовой состав рыб из кургана № 51 Усть-Тартасского могильника и прилегающего пространства

Species composition of fish from the mound no. 51 of the Ust-Tartas burial ground and adjacent area

|

№ образца |

Вид |

Всего, экз. |

Общая масса, кг |

||||

|

язь |

серебряный карась |

золотой карась |

окунь |

стерлядь |

|||

|

Объект 1 |

70 |

– |

– |

1 |

– |

71 |

175 |

|

Яма 12 |

– |

3 |

– |

– |

– |

3 |

3 |

|

Яма 16 |

15 |

1 |

– |

– |

– |

16 |

38 |

|

Яма 19 |

— |

1 |

— |

— |

1 |

2 |

2 |

|

Яма 20 |

10 |

— |

— |

— |

— |

10 |

25 |

|

Яма 32 |

– |

3 |

– |

– |

– |

3 |

3 |

|

Яма 32 |

– |

45 |

1 |

– |

– |

46 |

41 |

|

Яма 33 |

1 |

— |

— |

15 |

16 |

20 |

|

|

Яма 35 |

236 |

26 |

3 |

— |

1 |

266 |

615 |

|

Объект 7 |

1 |

1 |

— |

1 |

1 |

4 |

5 |

|

Объект 8 |

— |

1 |

— |

— |

— |

1 |

1 |

|

Объект 10 |

2 |

– |

– |

– |

– |

2 |

5 |

|

Объект 12 |

2 |

– |

– |

– |

– |

2 |

5 |

Методы исследования рыбы

Подготовка остеологической коллекции останков рыб была проведена камерально в 20222023 гг. Коллекция содержит преимущественно чешую, кости висцерального отдела скелета головы, кости черепа, в меньшем количестве фрагменты осевого скелета (позвонки, веберов аппарат, уростиль) и глоточные зубы. В процессе формирования коллекции установлено, что лучшую сохранность образцов обеспечивают материалы, не подвергнувшиеся предварительному отмыванию и чистке: их костные структуры менее ломки. По этой причине фрагменты скелета рыб отделялись от грунта в условиях лаборатории.

Установление таксономического статуса рыб . В качестве привязки были использованы экспонаты остеологической коллекции рыб Института систематики и экологии животных СО РАН. Комплекс диагностически значимых признаков костистых рыб включает: тип чешуи (циклоидная, ктеноидная) и ее морфологические особенности (в частности рисунок внешнего края, соотношение показателей длины и ширины, расположение центроида), морфологические особенности костей висцерального отдела (жаберные крышки operculum и praeoperculum , окологлазничные кости sub-orbitale , кости челюстного аппарата dentale ) и морфология глоточных зубов. Наличие представителей хрящевых ганоидов (осетровых рыб) устанавливали по структуре первого луча грудных плавников.

Возраст рыб фиксировался по числу годовых колец на склеритограммах чешуи с использованием бинокулярной микроскопии (микроскоп Leica M51). Сезон года, когда был произведен вылов рыбы, определялся по относительной ширине прироста на внешнем крае годового кольца чешуи.

Численность рыб оценивалась по числу парных костей (жаберные крышки - operculum , предкрышки - praeoperculum , челюстные кости - dentale ) и по числу уростиля (конечный отдел осевого скелета, представляющий собой комплекс из четырех сросшихся позвонков). Следует подчеркнуть, что из-за плохо сохраняющихся в грунте парных костей численность особей - один из трудно восстановимых параметров. Масса рыб . Реконструкция массы рыб производилась методом аналогов: по зависимости средней массы и возраста представителей разных видов. Использованы данные научных публикаций по размерно-возрастной структуре рыб, обитающих на современном этапе в бассейне р. Иртыш и в озерном комплексе Обь-Иртышского междуречья [Третьякова, 2014; Шерышова, Ефимов, 2014; Либерман, Чемагин, 2017; Промоторова, 2019].

Результаты

В большинстве своем скопления рыб представлены крупными особями старших возрастных групп (от 7+ лет, преимущественно 10+ и более) (рис. 3; 4). Эта особенность может быть связана не только с отбором крупных особей для ритуала захоронений, но и с техническими приемами отлова рыб. Например, плетеные ловушки или неводы могли иметь относительно крупные промежутки между рядами плетений, через которые мелкая рыба уходила из ловушек.

Идентифицированный видовой состав рыб в образцах раннего железного века включает: представителей семейства Cyprinidae - язь Leuciscus idus (рис. 3, 3 , 5 , 6 ; 4, 1 ), серебряный карась Carassius gibelio (рис. 3, 2 , 4 ); представителей семейства Percidae - окунь Perca fluviatilis . В более ранних объектах кроме перечисленных видов зафиксированы останки рыб семейства Acipenseridae - стерлядь Acipenser ruthenus (рис. 4, 3 ) и семейства Cyprinidae - золотой карась C. Carassius (рис. 3, 1 ; 4, 2 ).

Язь - обитатель крупных рек и озер, характеризуется высокой миграционной активностью, в период нерестовых и зимовальных миграций может перемещаться на сотни километров.

Рис. 3. Остеологические останки рыбы:

1 – чешуя золотого карася Carassius carassius , возраст 9+; 2 – чешуя серебряного карася Carassius gibelio , возраст 8+; 3 – чешуя язя Leuciscus idus , возраст 10+; 4 – жаберные крышки серебряного карася Carassius gibelio ; 5 – годовые кольца на чешуе язя Leuciscus idus , возраст 9+; 6 – жаберные крышки язя Leuciscus idus

Fig. 3. Osteological fish remains:

1 – scales of golden carp Carassius carassius , age 9+; 2 – scales of silver carp Carassius gibelio , age 8+; 3 – scales of ide Leuciscus idus , age 10+; 4 – gill covers of silver carp Carassius gibelio ; 5 – annual rings on ide scales Leuciscus idus , age 9+; 6 – gill covers of ide Leuciscus idus

Окунь широко распространен как в крупных, так и в мелких реках и озерах региона. Однако он очень чувствителен к газовому режиму, требователен к содержанию растворенного в воде кислорода, поэтому в заморных озерах, не сообщающихся с речной сетью, не выживает.

Серебряный карась предпочитает агрегировать в условиях стагнации воды (типичный обитатель озер и равнинных рек с замедленным течением).

Золотой карась – типичный обитатель мелководных озер.

Стерлядь – типичный обитатель крупных рек.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что местные жители в различные хронологические периоды могли осуществлять отлов разных видов рыб не одновременно (в разные сезоны) и в разных водоемах. В пользу этой версии свидетельствует выявленный видовой состав рыб (см. табл.).

Зафиксировано, что если объект характеризуется большим количеством рыб, то чаще представлен преимущественно одним видом (с единичными включениями других) – либо язем, либо серебряным карасем. Только в самой крупной по объему рыб яме 35 (кротовская культура бронзового века) на фоне преобладания язя на долю серебряного карася приходится около 10 % общей численности рыб. В некоторых образцах с небольшим количеством рыбы (менее 5 экз.) встречаются представители нескольких видов (объект 7, саргатская культура).

Рис 4. Остеологические останки рыбы:

1 – глоточные зубы язя Leuciscus idus ; 2 – глоточные зубы золотого карася Carassius carassius ; 3 – лучи грудных плавников стерляди Acipenser ruthenus

Fig. 4. Osteological fish remains:

1 – pharyngeal teeth of ide Leuciscus idus; 2 – pharyngeal teeth of crucian carp Carassius carassius ; 3 – pectoral fins rays of sterlet Acipenser ruthenus

В период весеннего паводка язи единым стадом движутся на нерест вверх по течению притоков крупных рек (в данном случае - Иртыша, Оми и Тартаса). В летний период они распределяются по всему бассейну, в осенний — выходят в основное русло Иртыша, перемещаясь на зимовальные ямы. О том, что язи отловлены в весенний период, свидетельствует укороченная зона прироста годового кольца на внешнем крае чешуи этого вида (см. рис. 3, 3 ). Стерлядь осуществляет нерестовые миграции в течение июня, придерживаясь придонных горизонтов крупных рек. Карасям миграционная активность не свойственна, они размножаются в летний период, агрегируя в скопления в хорошо прогреваемых мелководьях озер и в разливах поймы рек. Таким образом, преобладание карасей в образце из ямы 32 и стерляди в образце из ямы 33 показывает, что лов рыб проведен в летний сезон, но на разных участках рек или в разных водоемах / водотоках.

Низкая численность рыб в образцах раннего железного века (объекты 7, 10, 12), по всей видимости, связана с периодом межени (июль — август), поскольку во второй половине лета рыба распределяется по гидросети на нагул, не образует каких-либо скоплений, что отражается в низкой эффективности лова. Эту версию подтверждает широкая зона прироста годового кольца на внешнем крае чешуи рыб в образцах из объекта 7 и ямы 32 (см. рис. 3).

Таким образом, различия в сезонном поведении и закономерностях распределения рыбы — основная причина монотипного состава рыб (явного преобладания одного из видов) в образцах. Следовательно, по видовому составу и численности рыбы в сравниваемых образцах можно предположить существенные различия во времени захоронения останков рыбы (см. табл.), поскольку ее отлов осуществляли в разные сезоны года и, возможно, разными орудиями лова и носителями разных культурных традиций.

Объекты саргатской культуры . Очевидно, большое значение имеет ситуация, создаваемая в процессе совершения обряда: кости животных были сосредоточены в объектах, расположенных в западном крыле рва, а объекты с останками рыбы — в восточном (см. рис. 1). Однако среди них имеются объекты, в которых находились не только рыба, но и кости птицы (объект 7) и кости животных (объект 13, лошадь). Особо следует выделить объект 10 — он представляет собой приклад, куда вошли не только орудия и костные останки животных, но и рыба. Определение рыбы как части погребального обряда саргатского населения предложено впервые.

Останки рыбы в кургане, бесспорно, свидетельствуют о том, что население саргатской культуры, оставившее данный памятник, практиковало рыболовство наряду со своим основным занятием — скотоводством. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с адаптацией населения к окружающей природной среде. Бараба привлекала человека обилием природных ресурсов, способствующих развитию экономики, достаточно мягким для высоких широт климатом, наличием водных и сухопутных путей [Миддендорф, 1871; Панадиади, 1953], а также богатством флоры, фауны, ихтиофауны. Ведущую роль здесь играл уникальный природный оазис, каким является так называемое «урочище Таи», расположенное в месте слияния Оми и Тартаса. В весенние паводки огромные пространства поймы, которые были сформированы ледником еще в плейстоцене, затопляются (и в настоящее время). При этом вторая надпойменная терраса не затопляется даже в годы самых активных паводков. Уже неоднократно было отмечено, что урочище Таи являло собой уникальный оазис, представляющий в любые периоды трансгрессивных или регрессивных проявлений климата чрезвычайно привлекательную зону для человека [Молодин, 2016; Молодин, Мыльникова, 2021]. Во времена сильных обводнений Таи становится огромным проточным озером, богатым рыбой. Огромная площадь водоема, обогащаемого кислородом, при незначительной глубине и сегодня является нерестилищем и одновременно легко доступным для человека водоемом с большими рыбными запасами. Существенно и то, что добыча рыбы здесь не составляла особого труда и включала самые разные (в том числе простейшие) приемы рыболовства.

В фазы регрессии (периоды низкой водности) в первую половину лета площади открытой воды резко сокращались с запада до основного русла реки Тартас, а с юга — до «очерчиваю- щей» урочище реки Омь. В этот период пространство урочища Таи освобождалось от воды и превращалось в луга с богатейшими запасами травы, служившими прекрасной кормовой базой для скота. Такая ситуация способствовала развитию разных форм скотоводческого уклада.

Усть-Тартасский могильник – не исключение, останки рыбы в Барабе найдены также на памятнике Венгерово-6. В погребении № 2, в юго-восточном углу могилы, неглубокая ямка была заполнена чешуей и костями [Молодин и др., 2011, с. 190]. В погребении № 5 были найдены кости и клюв водоплавающей птицы, а также жаберные крышки крупной щуки. В заполнении погребений № 1 и 3 также зафиксированы кости рыбы. Среди ихтиологических останков выявлены такие виды рыбы, как щука и карась [Кобелева, 2014].

Заключение

Как отмечено выше, в Притоболье останки рыбы обнаружены в материалах Тютринского, Савиновского и Гаевского могильников [Матвеева, 1993а; Матвеева и др., 2005]. Имеются сведения об использовании рыбы в погребальном обряде сарматского населения (VI в. до н. э. – IV в н. э.). Исследователи отмечают, что останки рыбы свидетельствуют о существовании рыболовства у сармат, однако оно не получило широкого распространения. В то же время, видимо, у кочевников некоторые кости рыб наделялись сакральными функциями, выполняли роль амулетов или ритуальных предметов, использовавшихся преимущественно в женском обиходе [Купцов, Крюкова, 2016].

Обнаружение останков рыбы в погребальном комплексе кургана № 51 Усть-Тартасского могильника имеет большое значение для характеристики культуры саргатского населения Барабы. Для скотоводов любого типа рыболовство не было жизнеобеспечивающей отраслью. Однако их адаптация к естественным природным условиям Барабинского региона с его природными оазисами, как мы можем заключить, была довольно успешной, так как рыба стала частью погребального обряда, наряду с продуктами животного происхождения. Зачастую она находилась с ними в одних объектах, была включена в приклады, что соотносится с ритуальными действиями.

Список литературы Рыба в погребальной практике населения саргатской культуры раннего железного века Барабинской лесостепи (по материалам кургана № 51 Усть-Тартасского могильника)

- Кобелева Л. С. Культурная адаптация населения раннего железного века барабинской лесостепи на основе исследования ихтиологических и орнитологических материалов // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани / Отв. ред. А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань, 2014. С. 205-207.

- Корякова Л. Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1988. 239 с.

- Купцов Е. А., Крюкова Е. А. Кости рыб в сарматских погребениях VI в. до н. э. - IV в. н. э. // Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии. Материалы IX Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории», посвящ. 100-летию со дня рождения Константина Федоровича Смирнова: Сб. ст. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. С. 131-137.

- Либерман Е. Л., Чемагин А. А. Некоторые морфометрические и биологические характеристики язя Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Нижнего Иртыша // Вестник АГТУ. Серия: Рыбное хозяйство. 2017. № 1. С. 46-51.

- Матвеева Н. П. Саргатская культура на Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993а. 175 с.

- Матвеева Н. П. Рафайловское городище - памятник Саргатской культуры Среднего Притоболья // РА. 1993б. № 1. С. 148-163.

- Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск: Наука, 1994. 152 с.

- Матвеева Н. П., Ларина Н. С., Берлина С. В., Чикунова И. Ю. Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири (проблемы социокультурной адаптации в раннем железном веке). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 228 с.

- Миддендорф А. Ф. Бараба. Записки Академии наук. СПб., 1871. 123 с.

- Молодин В. И. Природные оазисы в Барабинской лесостепи как основа жизнеобеспечения древнего человека // Экология древних и традиционных обществ. Тюмень, 2016. Вып. 5.4.2. С. 121-124.

- Молодин В. И., Дураков И. А., Кобелева Л. С., Конева Л. А. Рыба в погребальной практике андроновской (федоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь) // Археология, антропология и этнография Евразии. 2015. № 3 (43). С. 59-72.

- Молодин В. И., Дураков И. А., Кобелева Л. С., Конева Л. А. Рыба в погребальной и ритуальной практике одиновской культуры в Барабинской лесостепи (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь) // Вестник ТГУ. История. 2019. № 62. С. 170179.

- Молодин В. И., Ефремова Н. С, Дураков И. А., Мыльникова Л. П., Сальникова И. В., Борзых К. Л. Аварийные раскопки могильника саргатской культуры Венгерово-6 // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2011 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 188-194.

- Молодин В. И., Конева Л. А., Чемякина М. А., Степаненко Д. В., Позднякова О. А. Ихтиологические материалы из ритуальных комплексов одиновской культуры памятника Преображенка-6 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2012. № 2 (50). С. 25-36.

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н. Концентрация элитных курганов в Барабе: природные и социокультурные факторы // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: Сб. науч. ст. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2021. Вып. 27. С. 237-249.

- Мыльникова Л. Н., Молодин В. И., Дураков И. А., Ефремова Н. С., Кобелева Л. С., Кудинова М. А., Ненахов Д. А., Ненахова Ю. Н., Нестерова М. С., Селин Д. В., Борзых К. А., Бобин Д. Н., Кравцова А. С., Некраш А. А., Попова Б. С., Титова А. А., Харитонов Р. М., Швецова Е. С. Элитный курган № 51 Усть-Тартасского могильника. Общие сведения // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2022. Т. 28. С. 647-655.

- Панадиади А. Д. Барабинская низменность. М., 1953. 231 с.

- Полосьмак Н. В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. 144 с.

- Промоторова Е. Ю. Экология карповых рыб бассейна нижнего Иртыша: Монография / Минобрнауки России, ТГУ. Тамбов: Юком, 2019. 80 с.

- Третьякова Т. В. Анализ размерно-возрастной структуры стерляди нижнего течения реки Иртыш в аспекте сохранения ее запасов // Фундаментальные исследования. 2014. № 11 (часть 6). С. 1306-1310.

- Шерышова А. В., Ефимов С. Б. О внутривидовой структуре язя Leuciscus idus (L., 1758) Нижней Оби и Нижнего Иртыша // Вестник рыбохозяйственной науки. 2014. Т. 1, № 3 (3). С. 70-74.