Рыбная часть сообщества гидробионтов в районе садкового форелевого хозяйства

Автор: Дзюбук Ирина Михайловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (129) т.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований рыб Лахтинской бухты Онежского озера. Выявлены изменения в видовом составе, проведен анализ данных по морфофизиологическим параметрам ерша (возраст, масса, длина, упитанность, индексы органов). Высокие показатели массы, размера и упитанности ерша свидетельствуют о благоприятных условиях для него в период работы форелевого хозяйства.

Видовой состав, садковое форелевое хозяйство, ерш, морфофизиологические параметры, онежское озер

Короткий адрес: https://sciup.org/14750287

IDR: 14750287 | УДК: 597.2/.5

Текст научной статьи Рыбная часть сообщества гидробионтов в районе садкового форелевого хозяйства

В 1996 году в Лахтинской бухте Онежского озера (одном из наиболее чистых районов), находящейся в юго-западной части водоема, было создано садковое форелевое хозяйство мощностью до 300 т рыбы в год, которое проработало до 2006 года включительно. В связи с этим сотрудниками учебно-научно-методической лаборатории экологических проблем Севера ПетрГУ с 2001 года были начаты мониторинговые исследования этого района. В период функционирования хозяйства и после его закрытия проводились гидрохимические, гидробиологические (фито-, зоопланктон, бентос, ихтиофауна) и токсикологические исследования водной экосистемы.

Целью ихтиологических работ в рамках мониторинга было проследить изменения в состоянии рыбной части сообщества экосистемы в связи с работой форелевого садкового хозяйства. Наряду с изучением видового состава рыб, обитающих в бухте, исследовались эколого-биологические особенности популяций различных видов, в том числе и ерша ( Gymnocephalus cernuus (L.)), являющегося удобным модельным объектом, по состоянию популяции которого можно судить о состоянии водной экосистемы в целом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

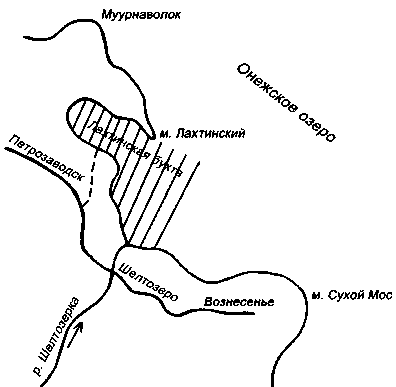

Сбор ихтиологического материала проводился в Лахтинской бухте Онежского озера (рис. 1) в летний период (июнь – август) с 2001 по 2010 год при помощи ставных сетей (от 14 до 60 мм). Обработка ихтиологического материала осуществлялась по общепринятым методикам [14], [15], [16], [18]. Исследовали видовой состав рыб, возрастную, половую и размерно-весовую структуры популяций разных видов, внутренние органы рыб. Статистическая обработка проводилась с применением методов вариационной статистики [5], [12]. Всего исследовано 1500 экз. различных видов рыб, из них 320 экз. ерша.

Рис. 1. Карта-схема района исследований

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В юго-западном районе Онежского озера нагуливаются лососевые и сиговые виды рыб, осуществляется нагул и нерест щуки, плотвы, леща и других рыб.

На протяжении многих лет юго-западное побережье Онежского озера давало от 2 до 19 % вылова по всему озеру в пределах Республики Карелия. Общие уловы по району во второй половине ХХ века колебались от 22,6 до 194,5 т. Основу уловов (70–80 %) составляли два вида – корюшка и ряпушка. В уловах присутствовали лосось, палия, форель и крупная форма ряпушки – килец. В настоящее время на промысловом уровне остаются корюшка, колюшка, карповые и окуневые. Вылов таких видов, как палия, форель, крупная форма ряпушки и некоторых других, в официальной статистике не отражен [13].

В наших уловах в юго-западной части Онежского озера встречалось 16 видов рыб, большинство из которых имеют большое промысловое значение. Это такие виды, как пресноводный ло- сось Salmo salar morpha sebago Gir., форель Salmo trutta morpha lacustris L., сиг обыкновенный Coregonus lavaretus lavaretus (L.), европейская ряпушка Coregonus albula (L.), лещ Abramis brama (L.), плотва Rutilus rutilus (L.), гольян Phoxinus phoxinus (L.), европейская корюшка Osmerus eperlanus (L.), щука Esox lucius L., налим Lota lota (L.), окунь Perca fl uviatilis L., судак Stizostedion lucioperca (L.), ерш Gymnocephalus cernuus (L.), трехиглая колюшка Casterosteus aculeatus L. и девятииглая колюшка Pungitius pungitius (L.), обыкновенный подкаменщик Cottus gobio L. Некоторые виды в этом районе озера представлены различными экологическими формами. Например, из сигов встречается сиг ямный Coregonus lavaretus widegreni natio onegi Pravdin и сиг лу-дога Coregonus lavaretus ludoga Poljakov; также в уловах присутствует крупная форма ряпушки – килец Coregonus albula kiletz Michajlowsky. Многие виды встречаются и в Лахтинской бухте.

До создания форелевого хозяйства (по опросным данным) обычными представителями Лахтинской бухты были такие виды, как налим, ряпушка, окунь, ерш и колюшка, заходил в бухту сиг. В период функционирования форелевого хозяйства в бухте стал вылавливаться лещ, который до организации хозяйства не встречался в этом районе. Количественный состав рыб в уловах был высоким. У садков наблюдалась высокая численность леща, мелкого окуня, ерша и «ушедшей» из садков форели. Вероятно, это связано с хорошей кормовой базой: рыб привлекали остатки кормов, вымываемые из садков, и большие концентрации кормовых организмов для рыб-бентофагов (высокая численность – до 1043 экз./м² и биомасса – до 1,332 г/м² макрозообентоса, с доминированием олигохет и хироно-мид) [13]. В больших количествах в этот период стали вылавливать ряпушку, плотву и другие виды. Сиг перестал заходить в бухту, но это может быть результатом его усиленного вылова.

Одним из модельных объектов, по состоянию популяции которого можно судить о состоянии водной среды, является ерш (Gymnocephalus cernuus (L.)). Он имеет обширный ареал и встречается в различных по экологическим условиям водоемах. При этом, являясь рыбой чистых вод, ерш очень чувствителен к изменениям условий обитания и чутко реагирует на них. Обитает данный вид в чистой, прозрачной воде с песчано-каменистым дном без густых зарослей. Чаще всего встречается на глубине 2–10 м, но иногда в Онежском и Ладожском озерах он вылавливается на глубине 60–70 м. Средняя длина тела ерша из различных озер Карелии колеблется от 7,4 до 13,0 см, средняя масса – в пределах 7,0–39,0 г. Может достигать длины 20 см и массы 200 г. Созревает ерш в Карелии на 3–4-м году жизни. Нерест порционный (обычно 2–3 порции). Плодовитость ерша колеблется от 2 до 10 тысяч икринок, в южных районах Карелии – 100 тысяч икринок. Имея высокую плодовитость, ерш может при благоприятных условиях достигать большой численности. В этом случае он конкурирует в питании с молодью и взрослыми представителями ихтиофауны, такими как лещ, сиг и палия. Ерш становится активным потребителем икры ряпушки, леща, плотвы во время их размножения, но и сам является объектом питания многих хищных видов рыб [2], [6], [9], [11].

Таким образом, ерш, биоиндикатор водной среды, может оказывать большое влияние на рыбопродуктивность водоемов и, соответственно, на функционирование водной экосистемы в целом. В связи с этим мы приводим морфофизиологический анализ ерша из района функционирования садкового форелевого хозяйства Лах-тинской бухты Онежского озера.

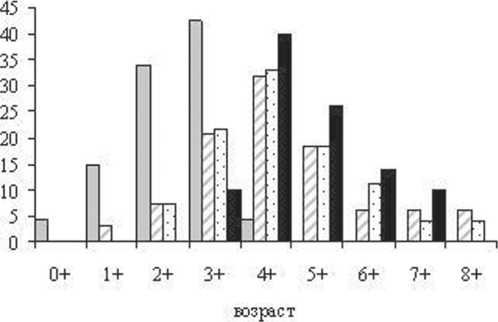

В наших исследованиях ерш был представлен 7 возрастными группами (0+–8+). Основу уловов составляли рыбы возраста 3+–4+ (21,7–42,6 %). После прекращения работы хозяйства (2010 год) уловы состояли из рыб 3+–7+ лет с преобладанием 4+–5+. Отсутствовали рыбы младших возрастов (0+–2+) и старше 7+ лет (рис. 2).

| □ 2001 Q2002 D2003 ■2010^

Рис. 2. Возрастная структура ерша Лахтинской бухты Онежского озера в уловах

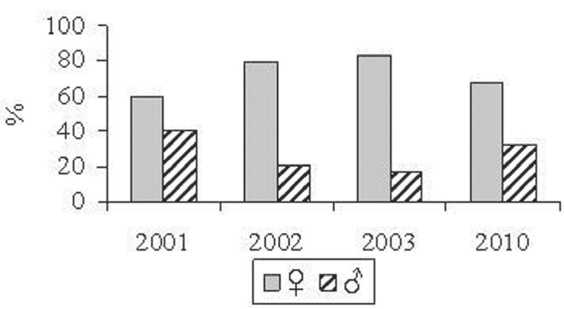

При исследовании полового состава было выявлено преобладание самок, доля которых колебалась в разные годы от 59,5 до 83 %. Соотношение самок и самцов составляло от 1,5:1,0 до 5:1 в пользу самок. В 2010 году также преобладали самки (68 %) и соотношение составило 2:1 (рис. 3).

Рис. 3. Половой состав ерша Лахтинской бухты Онежского озера в уловах

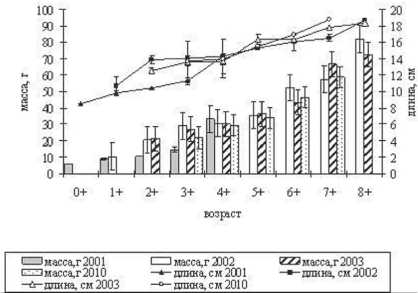

Известно, что размеры рыб тесным образом связаны с развитием кормовой базы водоема. По мере увеличения трофности водоема улучшается и состояние кормовой базы для рыб [17], [7].

Размеры ерша Лахтинской бухты были в пределах 8,5–18,8 см и 6,0–82,0 г (рис. 4), что достоверно превышает размеры ерша из других районов Онежского озера (Кондопожская губа, район Кузаранды) [8], [10].

Рис. 4. Масса и длина ерша Лахтинской бухты Онежского озера

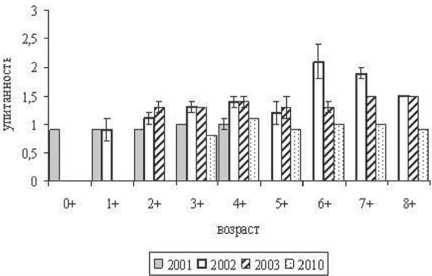

Упитанность ерша в период функционирования хозяйства в разные годы (2001–2003) изменялась от 0,9 до 2,1. Наименее упитанными были рыбы возраста 0+–2+, более упитанными – рыбы старших возрастов. Интересно, что в 2010 году, когда хозяйство уже не работало, упитанность разновозрастных рыб не выходила за пределы 0,8–1,1 (рис. 5).

Рис. 5. Упитанность ерша Лахтинской бухты Онежского озера

В ходе исследований не было выявлено достоверных различий между самками и самцами ерша Лахтинской бухты по длине, массе и упитанности.

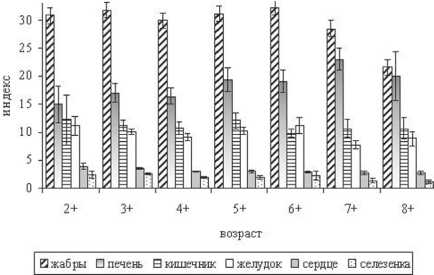

В качестве морфофизиологических индикаторов состояния водной среды и организма рыб в период функционирования форелевого хозяйства (2002 год) мы использовали индексы органов ерша (сердце, жабры, селезенка, печень и пищеварительный тракт) (рис. 6).

Для ерша Лахтинской бухты в период функционирования форелевого хозяйства были ха- рактерны высокие показатели относительной массы сердца (2,7–3,9 ‰). Этот показатель у ерша из других районов озера не превышает 2,2 ‰ [8], [10]. Известно, что относительный вес сердца определяется интенсивностью обмена веществ, связанного со скоростью движения. Животные, производящие интенсивные энергозатраты, обладают наиболее высоким индексом сердца [16]. Высокая относительная масса сердца ерша Лах-тинской бухты является следствием высоких затрат энергии на обеспечение жизнедеятельности в сложившихся условиях среды (богатая кормовая база, жесткая пищевая конкуренция) в период работы хозяйства.

Рис. 6. Индексы органов ерша Лахтинской бухты Онежского озера, 2002 год (‰)

Индекс жабр имеет прямую связь с уровнем газообмена, а интенсивность газообмена и потребность в кислороде у рыб зависят от активности рыб, от характера пищи. При повышенной активности рыб возрастает потребность в кислороде [1]. Индекс жабр ерша был в пределах 21,6–32,2 ‰, что близко к величине относительной массы жабр ерша из других районов Онежского озера, индекс которых был в пределах 28,1–34,8 ‰ [8], [10]. Можно предположить, что активность и интенсивность газообмена ерша Лахтинской бухты близки к таковым у ерша из других районов озера. Также было выявлено, что в возрасте 8+ ерш достоверно отличается наименьшим индексом жабр (21,6 ‰) от рыб младшего возраста (2+–6+) (28,5–32,2 ‰), вероятно, активность ерша и интенсивность газообмена у него с этого возраста уменьшаются.

Масса селезенки по сравнению с массой других органов варьирует в больших пределах, что связано с ее разнообразной функциональной деятельностью: продуцирование форменных элементов крови, депонирование крови, образование лимфоцитов. Этот показатель зависит от активности рыб и кислородных условий обитания [3], [16]. Относительная масса селезенки ерша Лахтинской бухты была в пределах 1,2– 2,6 ‰. Для сравнения, этот показатель у ерша из других районов озера (Кондопожская губа, район Кузаранды) не превышает 1,5 ‰ [8], [10]. Вероятно, что в условиях Лахтинской бухты в период действия форелевого хозяйства интенсивность работы селезенки у ерша была высокая. С увеличением возраста ерша индекс селезенки уменьшается, что может быть связано с перестройкой активности, метаболизма и, соответственно, интенсивности работы селезенки.

Относительная масса печени ерша Лахтин-ской бухты колеблется в широком диапазоне (15,0–23,0 ‰), по сравнению с ершом из других районов озера [10], [8]. Если учесть, что печень показывает возможности реализации кормовой базы видом [4], [16], то можно предположить, что у ерша Лахтинской бухты в период функционирования форелевого хозяйства они были широкие.

Это подтверждают и показатели массы желудка и кишечника ерша, которые используют в качестве характеристики обмена веществ в организме рыб, так как пищеварительный тракт перерабатывает пищевые компоненты, которые имеют различную пищевую ценность и разную степень усвояемости. Поэтому нагрузка на пищеварительный тракт существенно колеблется, что способствует изменению его относительной массы [16]. Индекс желудка ерша Лахтинской бухты был в диапазоне 7,8–11,3 ‰, а индекс кишечника – 9,9–12,3 ‰. Вероятно, нагрузка на пищеварительный тракт ерша в районе функционирования форелевого хозяйства Лахтинской бухты была значительно больше, чем у ерша из других районов озера (Кондопожская губа и район Кузаранды), индексы желудка и кишечника которого не превышали 5,4 ‰ [8], [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение регулярного экологического мониторинга Лахтинской бухты Онежского озера, в которой функционировало садковое форелевое хозяйство, показало, что в районе размещения садков произошли изменения видового состава рыб (появление леща) и отмечались высокие концентрации форели, леща, окуня и ерша. Были выявлены морфофизиологические изменения различных видов. Например, сложившиеся благоприятные кормовые условия, вызванные работой хозяйства, отразились на массе, упитанности и индексах внутренних органов ерша (биоиндикатора состояния водных экосистем).

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Рыбная часть сообщества гидробионтов в районе садкового форелевого хозяйства

- Алеев Ю. Г., Нестерова Р. А. Зависимость степени развития дыхательной поверхности жабр от объема тела рыб//3-я Всесоюзная конференция по морской биологии, Севастополь, 18-20 окт. 1988: Тез. докл. Ч. 1. Киев, 1988. С. 16-18.

- Атлас пресноводных рыб России. Т. 2. М.: Наука, 2002. С. 62-64.

- Божко А. М. О некоторых закономерностях роста и развития селезенки рыб//Биологические ресурсы Карелии: Тез. докл. Петрозаводск, 1968. С. 63-64.

- Божко А. М. Печень как морфофизиологический индикатор условий обитания рыб//Ученые записки: Вопросы химии, физиологии, зоологии, географии. Петрозаводск, 1969. С. 38-47.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. 304 с.

- Ивантер Д. Э., Рыжков Л. П. Рыбы. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. С. 121-122.

- Кияшко В. И. Особенности роста ерша в Рыбинском водохранилище//Биология внутренних вод. Информационный бюллетень. № 46. Л., 1980. С. 31-34.

- Клюкина Е. А., Дзюбук И. М. Математико-статистический анализ данных по результатам морфофизиологического исследования ерша Лахтинской губы Онежского озера//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2010. № 6 (111). С. 65-76.

- Костылев Ю. В. Рыбы. Петрозаводск: Карелия, 1990. 149 с.

- Крупень И. М. Морфофизиологические особенности ерша Gymnocephalus cernuus L. из различных условий обитания: Дис.. канд. биол. наук. Петрозаводск, 1999. 190 с.

- Кудерский Л. А. Локальные стада ерша в Сямозере//Труды Карельского отделения ГосНИОРХ. Т. IV. Вып. 1. Петрозаводск, 1966. С. 183-186.

- Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 292 с.

- Отчет о НИР: Мониторинг Лахтинской губы Онежского озера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 89 с.

- Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1966. 376 с.

- Применение метода морфофизиологических индикаторов для оценки качественного состава рыб: Методические указания. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. 20 с.

- Смирнов В. С., Божко А. М., Рыжков Л. П., Добринская Л. А. Применение метода морфофизиологических индикаторов в экологии рыб//Труды СевНИОРХа. Т. 7. Петрозаводск, 1972.

- Спановская В. Д., Григораш В. А., Марков К. П. О динамике численности ерша//Зоологический журнал. 1965. Т. 44. Вып. 4. С. 561-567.

- Чугунова Н. И. Руководство по методике определения возраста и роста рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 164 с.