"Рыбные покупки" Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI - начале XVII в.: по материалам приходо-расходных книг

Автор: Целуйкина Е.С.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Город и село в Средневековой Руси

Статья в выпуске: 5 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассматривается вопрос о количестве и составе рыбы в обиходе Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI - начале XVII века. Методы и материалы. Были подсчитаны количество и состав «рыбных покупок» в конце XVI - начале XVII в., что обусловило применение историко-сравнительного метода как по вертикали (сравнение цен на рыбу с 1570-х по 1610-е гг.), так и по горизонтали (сравнение цен на рыбу в Москве, Новгороде и Каргополе). Объем купленного товара, цены и способы транспортировки установлены на основании приходо-расходных книг казначеев Иосифо-Волоколамского монастыря за 1592, 1601/02, 1605-1608, 1610/11, 1612/13 годы. Наиболее информативными оказались «расходные памяти» монастырских старцев и слуг, сохранившиеся в составе расходных книг. Анализ. При анализе источников установлен состав рынков, на которых покупали рыбу на монастырский обиход, выявлены сорта и единицы измерения купленной рыбы, подсчитан общий объем товара, установлена доля «рыбных покупок» в общей сумме расходов и в сумме расходов на продовольственные товары монастыря в конце XVI - начале XVII века.

История России, смутное время, начало xvii в, иосифо-волоколамский монастырь, приходо-расходные книги, история цен, товарно-денежные отношения, покупка рыбы

Короткий адрес: https://sciup.org/149147529

IDR: 149147529 | УДК: 94(470+571)“15/16”:726.71 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.5.4

Текст научной статьи "Рыбные покупки" Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI - начале XVII в.: по материалам приходо-расходных книг

DOI:

Цитирование. Целуйкина Е. С. «Рыбные покупки» Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI – начале XVII в.: по материалам приходо-расходных книг // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 38–50. – DOI:

Введение. Для исследования вопросов социально-экономического развития Русского государства XVI–XVII вв. особое значение имеет разработка проблемы образования всероссийского рынка, которая неотрывно связана с историей цен и ценообразования. Роль рыбы и рыбных продуктов для русского человека была велика, тем более в жизни церковного землевладельца, чей быт строился вокруг строгих постов с ограничениями по употреблению мяса. Значение рыбных промыслов зависело от географического расположения объекта. В центре Русского государства, где располагался Иосифо-Волоколамс-кий монастырь, первостепенное значение играло земледелие, но недостаток хлеба восполнялся за счет рыбных и лесных богатств [15, с. 419]. Несмотря на наличие рыбных промыслов во владениях монастыря (озеро Селигер в слободе Осташково), вероятно, их доходов было недостаточно, в связи с чем рыбу приходилось покупать.

Еще М.Н. Тихомиров отмечал, что наибольшие суммы Иосифо-Волоколамский монастырь тратил на покупку рыбы. Особенное внимание он обращал на декабрьские расходы, приуроченные к рождественским праздникам, когда по монастырскому обиходу братии полагалось «утешение великое» [14, с. 134]. Рост «рыбных покупок» Иосифо-Волоколам- ского монастыря важно проследить в условиях Смутного времени: изменения размера и состава «рыбных покупок» отражают социальноэкономическое состояние монастыря в кризисный период Русского государства.

Методы и материалы. В рамках разработки вопросов развития товарно-денежных отношений в Русском государстве XVI в. активно привлекал материалы хозяйственной документации монастырей А.Г. Маньков. Им использованы данные приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря о ценах на хлеб, скот, мясо и масло, рыбу, мед, соль, железо, ткани, овчину, мерлушек (изделия скорняжного ремесла) и др. за 1570– 1590-е годы [6]. Исследуя особенности поминания усопших в Иосифо-Волоколамском монастыре в конце XVI в., Л. Штайндорф упомянул и специфику употребления рыбы, установленную на основании кормовой книги 1581– 1582 года [19]. На современном этапе цены на рыбу по данным Кирилло-Белозерского монастыря начала XVII в. изучены З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковским [2].

Сведения о расходах монастыря на рыбу в конце XVI – начале XVII в. содержатся в приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколам-ского монастыря: казначея Паисея Мичурина (1592–1593 гг.), Левкия Акишева (1601/02 г.), Иосифа Москвитина (1605/06 г.), Гаврилы

Ржевитина (1606–1608 гг.), Иосифа Пашини-на (1610/11, 1612/13 гг.). Данные о сортах, объеме, единицах измерения и цене на рыбу сведены в таблицу, которая позволила установить количество приобретенной рыбы в конце XVI – начале XVII века. В процессе систематизации данных о ценах за единицу товара установлен размер ежегодных трат на рыбу и доля этого показателя в общей сумме монастырских расходов и в сумме расходов монастыря на продовольственные товары. Полученные сведения позволили применить историко-сравнительный метод – на основании графиков изменения средней цены на рыбу сопоставлены цены за единицу товара по вертикали (с 1570-х по 1610-е гг.) и горизонтали (по данным Иосифо-Волоколамского и Кирилло-Белозерского монастырей за начало XVII в.).

Анализ. Информация о «рыбных покупках» сохранилась по большей части в «расходных памятях», в которых фиксировали расходы, происходившие в ходе различных поездок по монастырским нуждам. С поручениями из монастыря отправляли старцев, занимавших высокое положение, – келарей или казначеев, реже – монастырских слуг. Представитель монастыря получал от казначея крупную сумму, которая обычно была зафиксирована в «памяти», реже он использовал деньги, собранные с крестьян и не довезенные до казны. Затем в «памяти» следует перечень купленных товаров с указанием количества, цены и общей суммы. Также указаны расходы на проезд, провоз покупок и мелкие путевые нужды (пропитание, прокорм лошадей, обслуживание телег и возов и др.). После общего итога зафиксирован остаток, который либо возвращали в казну, либо передавали другому представителю монастыря. По завершении задания «расходные памяти» отправляли в монастырь или приносили лично при сдаче остатка выданных денег в казну. Саму «память» полностью переписывали в расходную книгу под датой получения документа. Если закупка рыбы не была основной целью поездки, то рыба зафиксирована в тексте под общим названием «рыба», ее покупали в небольших количествах для пропитания в дороге. В расходных книгах имеются и краткие записи о покупке рыбы: они не содержат сведений о месте покупки и цене за единицу товара, иногда не зафиксировано и количество.

Если предполагалось потратить много денег на покупку рыбы, то в поездку отправлялся представитель монастыря, занимавший в иерархической структуре более высокое место. Старец Герасим в с. Осташково в ноябре 1601 г. закупил рыбу на 40 рублей 23 алтына 2 деньги [4, л. 82 об.–84]. Старец Леонтий Ржевитин закупил в Москве в декабре 1601 г. рыбы на 154 рубля 16 алтын [4, л. 87 об.–88]. Но когда в январе 1602 г. за рыбой в Осташково были посланы монастырские слуги Меркур Окоемов и Меньшой Артемьев, они истратили только 12 рублей 2 алтына 3 деньги [4, л. 89 об.–90 об.]. Начиная с 1605 г. на рыбные покупки в Москву ездили только казначеи. Исключение составляет старец Гаврила, приславший из Москвы «расходную память» 12 марта 1606 г., но уже 1 сентября 1606 г. он стал казначеем.

Места «рыбных покупок». Для «рыбных покупок» представители монастыря совершали поездки в другие города. За исследуемый период зафиксировано 17 поездок в Осташково, 14 – в Москву, 2 – в Новгород.

Рыбный рынок в Осташково. Как отметил Г.А. Маньков, в XVI в. Осташково было крупнейшим пунктом ловли и продажи сигов 1, и частично сельдей, в центре Русского государства [6, с. 54]. В Осташково в конце XVI – начале XVII в. представители Иосифо-Воло-коламского монастыря в бочках закупали щук, судаков, окуней, ряпушку 2, свежие снетки 3; в четвертях – снетки (в том числе «красовых») и остреченки 4; поштучно (свежими) – щук (в том числе «ушных», «колодочных» и «головных»), судаков (в том числе «ушных», «головных», «больших», «средних»), окуней, лещей и подлещиков. Сигов и лодогов 5 в Ос-ташково монастырь стал приобретать только в 1612/13 г., также, как и ершей.

Закупки в Осташково в начале XVII в. обитель производила сезонно 3 раза в год до 1607 г.: осенью (сентябрь 1601, 1605, 1606 гг.), зимой (декабрь 1605, 1606 гг., январь 1602 г.), весной (апрель 1607 г., май 1602 г., начало июня 1606 г.); 2 раза в год с 1607 г.: зимой (декабрь 1607 г., февраль 1613 г.) и весной (апрель 1608 г., май 1613 г.); в 1592 г. удалось сделать только одну закупку осенью, а в 1611 г. – одну закупку зимой.

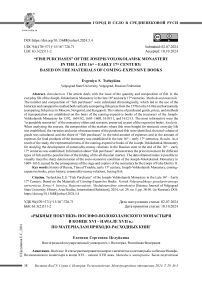

Цена за бочку соленой щуки в Осташко-во оставалась неизменной с 1592 до 1608 г.: от 160 денег в весенние месяцы до 210 денег в осенние. С 1608 по 1613 г. цена за бочку щуки выросла с 240 до 270 денег. Цена за бочку судака была схожа: от 170 денег весной до 210 денег осенью. Весной 1608 г. бочку щуки покупали по 240 денег, а зимой 1613 г. – по 250 денег (рис. 1).

Зимой 1613 г. в Осташково покупали попарно бочки сигов и лодогов (около 1 200 денег за пару) или сигов и лососей (1 450 денег за пару).

Ряпушку представители монастыря закупали осенью в Осташково. Цена за бочку незначительно колебалась: если в 1601 г. она составляла 145 денег, то в 1605 г. – 156 денег, в 1606–1607 гг. – от 180 до 200 денег. Окунь в бочках обитель закупала только в 1601/02 г., цена варьировалась от 132 денег осенью до 140 денег весной (рис. 1).

Свежие снетки монастырь покупал в бочках исключительно зимой и только в Ос-ташково. Цена варьировалась от 54 до 84 денег за бочку (рис. 1). Цена за сушеные снетки из Осташково в четвертях выросла за период 1601–1608 гг. со 120 до 203 денег, осенью 1610 г. она составила 180 денег. Весной за короткий период 1606–1608 гг. цена выросла с 60 до 200 денег. Зимой 1606 г. цена одной четверти составляла 100 денег, а зимой 1613 г. – 160–164 деньги (рис. 2).

Остреченки представители монастыря покупали четвертями, а перевозили в рогожах, в 1613 г. – в кулях. Покупали эту рыбу только в Осташково и почти всегда осенью (в 1613 г. – зимой). С 1601 по 1613 г. цена за четверть ост-реченков выросла с 62 до 92 денег (рис. 2).

Рис. 1. Средняя цена за бочку рыбы в Осташково в конце XVI – начале XVII века Fig. 1. Average price for a barrel of fish in Ostashkovo in the late 16th and early 17th centuries Примечание. Рисунки 1 и 2 составлены по: [4; 8–12; 16].

Рис. 2. Средняя цена за четверть 6 рыбы в Осташково в начале XVII века Fig. 2. Average price for a quarter of fish in Ostashkovo at the early 17th century

Судака и щуку поштучно монастырь приобретал зимой (декабрь – январь) в Осташ-ково. Цена одного судака в декабре 1605 г. составила почти 2 деньги, а одной щуки – около 3 денег. При этом цена «головной» щуки составила 15 денег за штуку. В мае 1613 г. было куплено 5 щук по 36 денег. В одной покупке с судаком и щукой могли быть окуни, плотва, лещи и подлещики и даже снетки.

Таким образом, рынок Осташкова предлагал на продажу разнообразные сорта соленой рыбы (щуку, судака, ряпушку и окуня), а также свежую и сушеную рыбу. В начале XVII в. цена на рыбу в Осташково оставалась стабильной, за исключением щук и судаков, на которые рост цен наблюдался с 1607 года. В то же время цена сушеной рыбы значительных изменений не претерпела и составляла в среднем от 120 до 200 денег за четверть для снетков и от 62 до 92 денег за четверть для остреченков.

Рыбный рынок в Москве. Как отметил А.Г. Маньков, на московском рынке продавались все сорта рыбы [6, с. 54]. На основании книги об устройстве торговых городских рядов 1626 г. М.Н. Тихомиров упомянул наличие в Москве рыбного торгового ряда, ряда белорыбицы и ряда паровых селедочников [15, с. 87–88]. Примечательно, что зачастую в Москве рыба становилась не единственным предметом покупок монастырских старцев, она соседствовала с медом и другими категориями товаров, в том числе непродовольственными.

В Москве в конце XVI – начале XVII в. в бочках представители монастыря покупали осетров, белугу, сельдей (в том числе «немецких»), сигов и лодогов, потроха; поштучно – осетров (в том числе «осенних», «астраханских», «ме-женских», больших, длинных), сельдей (в том числе «переславских»), шевригу7, белугу, сазанов; в пудах – семгу, икру (в том числе черную, «паюсную»); в пучках – вязиги 8; в косяках – белугу; в полубочках – икру («сиговую», красную); в «полурыбниках» – шевриги (больших) и осетров (больших); в юфтях или парой бочек – щук и судаков, сиг и лодогов.

После 1609 г. в Москве была совершена только одна небольшая покупка семги, сельди и снетков на 3 алтына 4 деньги в январе 1611 года [9, л. 21]. До 1608 г. рыбные покупки в Москве представители монастыря соверша- ли 2 раза в год: в декабре (1601, 1605–1607 гг.) и весной (март 1606–1607 гг., апрель 1602 г.).

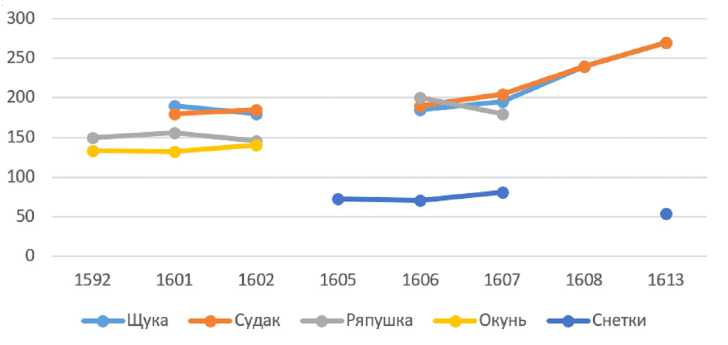

Осетров монастырские старцы покупали поштучно в Москве зимой (декабрь) и весной (март – апрель). В 1601/02 г. цена варьировалась от 40 до 55 денег, в 1605–1607 гг. – от 66 до 92 денег, в декабре 1607 г. – 122 деньги. По данным А.Г. Манькова, 1 осетр в Москве в 1573 г. стоил 79 денег, в 1575 г. – 82, 1576 г. – 67, 1579 г. – 51, 1581 г. – 58, 1585 г. – 60, 1586г. – 51, 1587 г. – 65, 1588 г. – 60, 1592г. – 67, 1599г. – 61, 1600 г. – 61 деньга [6, с. 157–160, табл. 18]. По сведениям З.В. Дмитриевой и А.В. Край-ковского, Кирилло-Белозерский монастырь покупал 1 осетра в Москве в 1606 г. за 101 деньгу, а летом 1611 г. за 120 денег [2, с. 52, 58, табл. 4] (см. рис. 3).

Семгу монастырские старцы покупали только в Москве зимой и весной с 1602 по 1607 год. Цена на пуд семги варьировалась от 77 до 99 денег. Транспортировку осуществляли на возах. По данным А.Г. Манькова, цена за 1 пуд семги в Москве в 1574 г. составляла 104 деньги, в 1575 г. – 108, в 1576 г. – 98, в 1581 г. – 85, 1585 г. – 80, в 1586 г. – 72, 1588 г. – 77, 1589 г. – 72, 1592 г. – 89, 1593 г. – 69, 1598 г. – 65 денег [6, с. 157–160, табл. 18] (см. рис. 3). Для сравнения Кирилло-Белозерский монастырь не испытывал нужды в поездках за семгой в Москву, ее приобретали гораздо ближе – в Каргополе. По подсчетам З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковского, цена 1 пуда семги в Каргополе в период с 1605 по 1611 г. варьировалась от 57 до 100 денег и в целом была выше, чем цена пуда семги на русском Севере в 1590-х годах [2, с. 52, 58, табл. 4].

Икру покупали чаще всего в Москве. В 1601 г. пуд икры стоил 94 деньги, в 1605 г. – 100 денег. По данным А.Г. Манькова, цена 1 пуда икры в Москве в 1596 г. составила 118 денег, в 1599 г. – 100 денег, в 1600 г. – 118 денег [6, с. 157–160, табл. 18]. По подсчетам З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковского, Кирилло-Белозерский монастырь покупал икру в Москве в 1606 г. по цене 114,3 деньги за 1 пуд [2, с. 59, табл. 5]. Реже в Москве покупали черную икру, ее цена варьировалась от 114 до 200 денег за пуд. По данным А.Г. Манькова, пуд черной икры в Москве в 1576 г. стоил 100 денег, в 1579 г. – 114 денег, в 1586 г. – 66 денег, в 1592 г. – 160 денег [6, с. 157–160, табл. 18] (см. рис. 3).

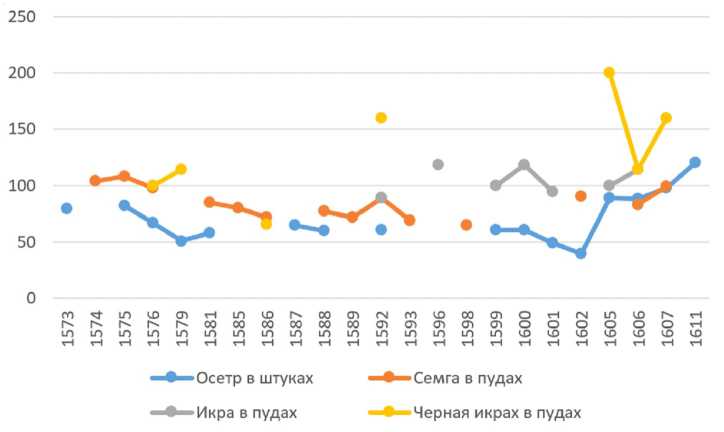

В Москве бочка сигов зимой 1601 г. стоила 530 денег, весной 1602 г. – 500 денег. В 1592 г. покупали бочки сигов в пару с бочками лодогов (от 836 до 1 140 денег за пару). В Москве в 1581 г. цена за бочку сигов составила всего 4 деньги (можно предположить, что это опечатка), в 1586 г. – 420 денег [6, с. 157– 160, табл. 18] (рис. 4).

Необходимо отметить ежегодные поездки казначеев Иосифа Москвитина и Гаврилы Ржевитина в декабре в Москву, в рамках которых совершались разнообразные покуп- ки, где значительные суммы потрачены на ценные породы рыбы. В 1605 г. казначей старец Иосиф Москвитин купил 252 тушки осетра разных видов и 100 настолько крупных осетров, что их продавали «полурыбниками». Цена за 1 «полурыбник» осетра составила 51 деньгу. Шевригу считали по 100 денег за 1 «полурыбник», а белугу – по 200 денег за косяк. Цена на черную икру составила 1 рубль (200 денег) за 1 пуд. Всего купили 8,5 пудов черной икры и еще 28,5 пудов икры без специальных обозначений по 100 денег за 1 пуд [10, л. 97–100].

Рис. 3. Средняя цена на осетрину, семгу и икру в Москве в третьей четверти XVI – начале XVII века

Fig. 3. Average price for sturgeon, salmon, and caviar in Moscow in the third quarter of the 16th and early 17th centuries

Примечание. Составлено по: [2; 4; 6; 8–12; 16].

Рис. 4. Средняя цена на бочки сигов и лодогов в Москве и Новгороде в третьей четверти XVI – начале XVII века

Fig. 4. Average price for barrels of whitefish and Siberian whitefish in Moscow and Novgorod in the third quarter of the 16thand early 17th centuries

Примечание. Составлено по: [4; 6; 8–12; 16].

Стоимость всей купленной рыбы за эту поездку составила 219,5 рублей (43 900 денег).

В 1606 г. казначей старец Гаврила Рже-витин приобрел в Москве 300 осетров разных видов (от 66 до 80 денег за штуку), 50 белуг (по 66 денег за штуку). Цена черной икры составила около 114 денег за 1 пуд, а семги – 77 денег за 1 пуд [16, с. 347]. В сумме за эту поездку на рыбу потрачено 157 рублей 18 алтын 2 деньги (31 510 денег).

В 1607 г. казначей старец Гаврила Рже-витин приобрел в Москве 100 осетров (по 122 деньги за штуку), 47 с четвертью пудов семги (по 99 денег за 1 пуд) и 11,5 пудов черной икры (по 160 денег за 1 пуд) [8, л. 124 об.– 126 об.]. В сумме на рыбу в этой поездке потратили 93 рубля 21 алтын (18 726 денег).

Таким образом, цена свежего осетра оставалась стабильно низкой с 1573 по 1602 г., в среднем она составила около 61 денег за штуку, в 1605–1607 гг. цена за тушку была около 91 деньги, а в 1611 г. – 120 денег, то есть зафиксирован непрерывный рост цен на осетра с 1605 года. Цена за пуд семги на протяжении второй половины XVI в. снижалась от 108 денег в 1575 г. до 65 денег в 1598 г., в начале XVII в. цены выросли и в среднем составляли около 91 деньги, но в среднем с 1570-х гг. до 1607 г. колебания цен были незначительными. Также и пуд икры стоил от 89 до 118 денег в 1592–1606 годах. При этом цена за пуд черной икры была нестабильна: в 1570-х гг. составляла около 100–114 денег, в 1586 г. она резко упала до 66 денег (можно предположить ошибку в подсчетах), в 1592 г. выросла до 160 денег, в 1605 г. – до 200 денег, резко упала до 114 денег в 1606 г. и в 1607 г. вновь составила 160 денег.

Рыбный рынок в Новгороде. Как отмечал Г.А. Маньков, Новгород был крупным рынком сбыта сиг и сельдей [6, с. 54]. В Новгороде Иосифо-Волоколамский монастырь закупался зимой 1606 и 1608 гг. сигами и ло-догами в бочках, сиговой икрой в лубах.

Цена за бочку сигов, купленных в Новгороде зимой, варьировалась от 360 до 580 денег. Для сравнения, по подсчетам А.Г. Мань-кова, цена за бочку сигов в Новгороде в 1576 г. составила 448 денег, в 1587 г. – 370 денег, в 1593 г. – 253 деньги, в 1600 г. – 277 денег (см. рис. 4). Также в Новгороде покупали лодогов, 1 бочка зимой стоила от 380 до 472 денег

(см. рис. 4). 2 раза была куплена икра. В 1606 г. луб сиговой икры стоил 200 денег.

Таким образом, в Новгороде наблюдалось постепенное снижение цен за бочку сигов с 448 денег в 1576 г. до 253 денег в 1593 г., то есть почти в 2 раза. С 1600 г. начался рост цены с 277 до 539 денег в 1608 г., то есть также почти в 2 раза.

Общий объем купленной рыбы. Общий объем и разнообразие покупаемой рыбы в конце XVI – начале XVII в. отражены в таблице 1.

Малоценные сорта рыбы представлены щукой, судаком, сигом, окунем, снетком, ершом, плотвой, лещом. Реже покупали ценные высокосортные породы: осетровых (осетр, севрюга, белуга) и лососевых (лосось, семга). В 1592 г. было приобретено 49 бочек и 4 полубочки, 1 107 рыб поштучно, 122 пуда и 1 000 пучков. Количество купленной рыбы в начале XVII в. до 1608 г. включительно было велико и в среднем составило в год 87 бочек, 50 четвертей, 1 705 штук, 65 пудов.

Чаще всего Иосифо-Волоколамский монастырь покупал соленую рыбу в бочках – щук, судаков, окуней, сигов, ряпушку, лодогов, лососей, – в них же и перевозили. Снетки также покупали в бочках, но они были свежие. В 1601/02 г. были куплены рыбные потроха в бочках [4, л. 87 об.–88]. Потроха – это внутренние органы рыбы, их часто использовали в монастырях как начинки для пирогов или основу для ухи. Также вязиги в 1592 г. купили 1 000 пучков, а в 1601/02 г. – в половину меньше, и в эту же покупку приобрели потроха в дополнение. В 1592 г. упоминается икра, купленная в полубочках [12, с. 203].

О полубочке как самостоятельной таре и единице измерения сыпучих, жидких и сырых тел писала Г.Я. Романова [13, с. 200–201]. Объем рыбной бочки посчитать невозможно, так как в источниках нет информации о весе рыбы в этих бочках. Единой меры веса для бочек также не существовало (первые попытки унификации относятся к 1664–1665 гг. [3, с. 139–140]). В учебном пособии по русской метрологии В.В. Шевцов упомянул, что в XVI–XVII вв. «бочка селе-довка» вмещала около 8 пудов сельди [18, с. 158]. Часто монастырь покупал вместе пару бочек щук и судаков, сигов и лодогов. В 1592 г. их еще измеряли юфтями, то есть парами. Исследователи отмечают широкое распространение счета «юфть-парами» в XVI–XVII веках 9.

Таблица 1. Общий объем купленной рыбы в конце XVI – начале XVII века

Table 1. The total volume of fish purchased in the late 16th and early 17th centuries

|

Рыба |

Ед. изм. |

1592 г. |

1601/02 г. |

1605/06 г. |

1606/07 г. |

1607/08 г. |

1610/11 г. |

1612/13 г. |

|

Белуга |

Бочка |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Штука |

– |

– |

– |

50 |

– |

– |

– |

|

|

Косяк |

– |

– |

8 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Вязига |

Пучок |

1000 |

500 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ерш |

Куль |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

Четверть |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,5 |

|

|

Ерш и остреченки |

Куль |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

|

Икра |

Полубочка |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Луб |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Пуд |

67 |

49 |

37 |

32,75 |

11,5 |

– |

– |

|

|

Лещ |

Штука |

– |

52 |

28 |

6 |

150 |

30 |

– |

|

Лодог |

Бочка |

– |

– |

3 |

– |

2 |

– |

3 |

|

Лосось |

Бочка |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Окунь |

Бочка |

3 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Штука |

– |

602 |

– |

1300 |

100 |

– |

– |

|

|

Осетр |

Бочка |

7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Штука |

550 |

600 |

400 |

350 |

100 |

– |

– |

|

|

Полурыбник |

– |

– |

100 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Остреченки |

Четверть |

– |

9 |

20 |

18 |

15,25 |

1,5 |

3,25 |

|

Куль |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

|

Плотица |

Штука |

– |

120 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Подлещик |

Штука |

– |

– |

26 |

1 |

– |

– |

– |

|

Потроха |

Бочка |

– |

2 |

– |

– |

20 |

– |

– |

|

Ряпушка |

Бочка |

4 |

1 |

2 |

2 |

2 |

– |

– |

|

Сазан |

Штука |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сиг |

Бочка |

– |

20 |

28 |

– |

– |

– |

3 |

|

Сиг и Лодог |

Юфть |

7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сельдь |

Бочка |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Штука |

425 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Семга |

Пуд |

55 и 15 гривенок |

26 |

26 и 19 гривенок |

29,5 |

47,25 |

– |

– |

|

Снетки |

Бочка |

– |

– |

10 |

12,5 |

7 |

– |

1 |

|

Четверть |

– |

~25 |

39 |

18 с 1/8 |

57 |

1 |

12 |

|

|

Судак |

Бочка |

– |

20 |

20 |

17 |

20 |

– |

4,5 |

|

Штука |

– |

6 |

810 |

218 |

231 |

51 |

– |

|

|

Шеврига |

Штука |

130 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

Полурыбник |

– |

– |

100 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Щука |

Бочка |

– |

27 |

47 |

41 |

42 |

1 |

3 |

|

Штука |

– |

70 |

175 |

445 |

338 |

30 |

5 |

|

|

Щука и судак |

Бочка |

30 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Штука |

– |

612 |

32 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Итого |

Бочка |

49 |

73 |

110 |

72,5 |

93 |

1 |

15,5 |

|

Косяк |

– |

– |

8 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Куль |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

9 |

|

|

Луб |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Полубочка |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Полурыбник |

– |

– |

200 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Пуд |

122 и 15 гривенок |

75 |

63 и 19 гривенок |

62,25 |

58,75 |

– |

– |

|

|

Пучок |

1000 |

500 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Четверть |

– |

34 |

59 |

36 с 1/8 |

72,25 |

2,5 |

16,75 |

|

|

Штука |

1107 |

2062 |

1472 |

2370 |

919 |

111 |

5 |

|

|

Юфть |

7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Примечание. Составлено автором по: [4; 8–12; 16].

Мелкую сушеную рыбу (снетки, остречен-ки, ерши) монастырские люди перевозили в рогожах, а покупали в четвертях, в 1612/13 г. – в кулях (ерши и остреченки). Важно отметить, что в источниках нет указания на то, какими именно четвертями измеряется купленная рыба. Можно лишь предположить, опираясь на сведения Г.Я. Романовой, что четверть – это четвертая часть бочки [13, с. 72].

Осенью 1607/08 г. для перевоза 30 четвертей снетков и 15 четвертей остреченков понадобилось 44 рогожи [8, л. 94 об.]. В 1612/13 г. в куль помещалось 2 четверти ершей и «по 5-ти мер» остреченков [11, л. 32]. По мнению Н.В. Устюгова, рогожа не имела точного веса и была лишь тарой [3, с. 112]. Но Г.Я. Романова утверждала, что рогожные кули, используемые как емкость для сыпучих продуктов, были единого размера, при этом имели разный вес в зависимости от продуктов [13, с. 144].

Семгу монастырские старцы в пудах перевозили в возах. Воз служил не только средством транспортировки, но и единицей измерения. Воз семги в XVI в., по сведениям А.Г. Манькова, содержал 26–27 пудов [6, с. 54], что совпадает и с данными Иосифо-Волоколамского монастыря от апреля 1602 г. – 26 пудов [4, л. 98]; от марта 1606 г. – 26 пудов 19 гривенок [10, л. 125 об.]. По подсчетам старца Гурия Ступишина, в апреле 1602 г. 280 голов семги весили 32 пуда [4, л. 98], то есть в среднем 8–9 рыб весили 1 пуд, или 16,38 кг.

Свежую рыбу монастырь чаще покупал поштучно – осетров, щук, окуней, плотву («плотица»), судаков, лещей и подлещиков, белугу и шевригу. Перевоз свежей рыбы осуществлялся либо в рогожах, либо их засыпали в бочки и сразу солили. Шевриг и осетров также считали поштучно «полурыбниками». По мнению Н.И. Костомарова, 2 «полурыбника» составляли 1 рыбу. При этом исследователь отмечал, что в Астрахани и на Волге рыба как единица измерения могла составлять 5 шевриг, 3 теши или 3 косяка, а в Нижнем Новгороде – 3 шевриги, 1 тешу и 1 косяк [5, с. 280–281]. В «расходной памяти» казначея старца Иосифа от 17 декабря 1605 г. есть указание на то, что шевриги и осетры, которых измеряли «полурыбниками», были большими. Цена 1 «полурыбника» осетра составила 51 деньгу, а обычной туши осетра в этой же покупке дошла до 93 денег [10, л. 98 об., 100], то есть цена 2 «полурыбников» осетра лишь немного превышала цену 1 туши осетра. На этом основании можно допустить, что «полурыбник» составлял половину рыбной туши. Часто судаков приобретали вместе с щукой без указания количества конкретной рыбы, но с конечной стоимостью. Либо покупали сразу несколько видов рыб поштучно (малоценные сорта рыбы), указывали их количество и конечную сумму за всю покупку у одного продавца без указания цены на каждый отдельный вид рыбы.

23 декабря 1605 г. монастырем было куплено 8 косяков свежей белуги [10, л. 98]. В косяках в XVI–XVII вв. измеряли иностранную ткань, варовые снасти (канаты) и мыло. Эту меру длины, ввиду различий размеров, проверяли весом [3, с. 135–137]. На то, что длинную рыбу (белугу и осетров) могли продавать косяками, указал Н.И. Костомаров [5, с. 281], также о продаже рыбы косяками упоминал А.Г. Маньков [6, с. 54].

Икру старцы Иосифо-Волоколамского монастыря покупали в пудах и перевозили в лоханях и пошевах, в 1605/06 г. в Новгороде приобрели сиговую икру в лубах [10, л. 118 об.]. Лохань известна как посуда, которую в том числе использовали для переноски живой рыбы [1, с. 274]. Исследуя систему древнерусских мер, А.И. Никитский нашел упоминание о перевозке икры в пошевах в Архангельске в середине XVII в., по его подсчетам, в 1 пошев вмещалось 10 пудов икры [7, с. 12–13]. Пошев и луб были распространены в виде соляной меры в Старой Руссе вплоть до XVII века. Луб составлял 5 пудов соли, а пошев – около 15 [3, с. 111–112]. По мнению Г.Я. Романовой, пошев назывался также лубом, так как происходил от лубяного короба с крышкой, в который вмещалось от 8 до 10 пудов икры [13, с. 206]. В 1592 г. казначей старец Паисей Мичурин купил 4 пошева икры, которые весили 53 пуда без четверти [12, с. 200] и 1 пошев икры весом 14 пудов с четвертью [12, с. 203]. В «расходной памяти» старца Леонида Ржевитина, присланной в декабре 1601 г. из Москвы, в 3 лоханях было 49 пудов икры [4, л. 87 об.]. В «расходной памяти» казначея старца Иосифа Москвитина, присланной в декабре 1605 г. из Москвы, 1 пошев икры составил 17 пудов, а другой – 11,5 [10, л. 98, 99]. В «расходной памяти» казначея старца Гаврилы Ржевитина, присланной в декабре 1606 г. из Москвы, в 2 пошевах икры было 33 пуда без четверти [16, с. 347], то есть около 16 пудов с третью в 1 пошеве.

В 1592 и 1601/02 гг. покупали вязиги, их исчисляли пучками, то есть связками [13, с. 213].

Годовой расход. Траты на рыбу в Иоси-фо-Волоколамском монастыре были значительными – в 1592–1608 гг. они составляли в среднем 46 % от суммы всех продовольственных расходов [17, с. 150]. На основании записей расходных книг Иосифо-Волоколам-ского монастыря подсчитана общая сумма расхода за каждый год, из которой выделена доля трат на покупки и отдельно на продовольственные товары, в частности – на рыбу (табл. 2).

В 1 592 г. на рыбу было потрачено 264 рубля 6 алтын 5 денег, что составило 23,7 % от суммы продовольственных расходов и 13,3 % от общей суммы расходов за год. В 1601/02 г. на рыбу было потрачено 315 рублей 32 алтына 5 денег, что составило 56,4 % от суммы продовольственных расходов и 29,8 % от общей суммы расходов за год. Больше всего денег на рыбу потратили в 1605/06 г. – 475 рублей 27 алтын, что составило 61,8 % от суммы продовольственных расходов и 29,4 % от общей суммы расходов за год (или 10,3 %, если включить в общую сумму расходов 3 000 рублей, переданных Лжедмитрию I по его требованию). В 1606/07 г. было потрачено 260 рублей 3 алтына 3 деньги, что составило

55,5 % от общей суммы расходов на продовольственные товары и 19,6 % от общей суммы расходов за год (или 6 %, если включить в общую сумму расходов 3 000 рублей, переданных Василию Шуйскому по его требованию). В 1607/08 г. сумма «рыбных покупок» насчитывала 367 рублей 20 алтын 1 деньгу, что составило более 70 % от общего числа расходов на продовольственные товары и более 20 % всей суммы годового расхода. В 1609/10 г. Иосифо-Волоколамский монастырь совсем не покупал рыбу; в 1610/11 г. на нее было потрачено 12 рублей 33 алтына 1 деньга, что составило почти 19 % от общей суммы расходов на продовольственные товары; в 1612/13 г. – 72 рубля 11 алтын 5 денег, то есть 56 % от расходов на продовольственные товары [17, с. 150]. Значительная сумма общегодового расхода в 1609/10 г. объясняется длительной осадой Иосифо-Волоколам-ского монастыря с осени 1608 г. войсками Лжедмитрия II. В ноябре 1609 г. казна монастыря была ограблена П. Руцким. В марте 1610 г. Иосифо-Волоколамский монастырь был освобожден царскими войсками и стал предпринимать попытки выхода из кризисного состояния (подробнее см.: [17, с. 146–147, 153]).

Таким образом, доля рыбы в сумме продовольственных расходов была стабильно высокой и составляла более 55 % (за исключением 1592 г., когда большие суммы были потрачены на мед и соль, и кризисных 1609– 1611 гг. [17]). Отсутствие трат на рыбу и в целом небольшая сумма расходов на покупки

Таблица 2. Сумма годового расхода на рыбу в Иосифо-Волоколамском монастыре в конце XVI – начале XVII века

Table 2. The amount of annual expenses on fish in the Joseph-Volokolamsk Monastery at the late 16th – early 17th century

|

Год |

Общая сумма расходов за год |

Сумма расходов на покупки |

Сумма прод. расходов |

Сумма расходов на рыбу |

||

|

Деньги |

Доля от общего расхода, % |

Доля от прод. расходов, % |

||||

|

1592 |

398 504,5 |

330 046,5 |

223 003,5 |

52 841 |

13,3 |

23,7 |

|

1601/02 |

212 287 |

155 116 |

112 009,5 |

63 197 |

29,8 |

56,4 |

|

1605/06 |

923 420,5 |

214 516,5 |

153 872 |

95 162 |

10,3 (29,4) |

61,8 |

|

1606/07 |

865 963,5 |

173 345,5 |

93 663,5 |

52 021 |

6 (19,6) |

55,5 |

|

1607/08 |

362 824,5 |

132 455,5 |

103 264,5 |

73 521 |

20,3 |

71,2 |

|

1609/10 |

402 262,5 |

5 836,5 |

2 072,5 |

– |

– |

– |

|

1610/11 |

27 040,5 |

19 788,5 |

13 882 |

2 599 |

9,6 |

19 |

|

1612/13 |

65 079 |

52 264 |

25 571 |

14 471 |

22,2 |

56 |

Примечание. Составлено по: [10; 17].

в 1609 г. отражают тяжелое финансовое и хозяйственное положение обители во время ее осады, что не позволяло совершать покупки в прежнем объеме. Снижение общих расходов в 1610–1613 гг. в 8–20 раз также подтверждает наличие экономического кризиса. Доля рыбы в годовом расходе в среднем составляла 20 % (за исключением 1610/11 г., когда этот показатель составил 9,6 %, что также объясняется недостатком средств в казне после взятия монастыря войсками Лжедмитрия II). В качестве сравнения приведем данные о тратах на рыбу З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковского, полученные на основании приходо-расходных книг Кирилло-Белозерского монастыря, который имел хорошо развитые рыбные промыслы: в 1607/08 г. было потрачено более 422 рублей, что составило около 15 % годового расхода [2, с. 51–52].

Употребление рыбы во время трапез . В Иосифо-Волоколамском монастыре значение рыбы было обусловлено значительным количеством вкладчиков, по которым совершались поминальные трапезы. В день «корма», как установил Л. Штайндорф, братии была положена свежая рыба (снетки и лещи, фаршированные кашей), пироги или блины, испеченные на масле, и сыченой (медовый) квас [19, с. 1039]. В случае «большого кор-ма»10, как, например, в память о второй жене Ивана IV Марии Темрюковне, было предусмотрено три сорта соленой или вареной рыбы в блюдах, рассчитанных на двух братьев, или третий сорт рыбы был жареный и подавался в сковородах, рассчитанных на четырех братьев [19, с. 1040]. Таким образом, братия употребляла рыбу в качестве «поминального корма» (Л. Штайндорф насчитал 61 «большой корм» в 1581/82 г. [19, с. 1041–1043]), а также на все церковные праздники. Чем значительнее был повод, тем больше рыбы подавалось братии, тем разнообразнее и сложнее в приготовлении были рыбные блюда.

Результаты. Хотя в конце XVI – начале XVII в. Иосифо-Волоколамский монастырь имел право на беспошлинную ловлю рыбы на озере Селигер под Осташковской слободой, он все равно закупал рыбу дополнительно на рынках Осташкова, Москвы, реже Новгорода.

Общий объем купленной рыбы в конце XVI в. ниже, чем в начале XVII в., но больше представлен рыбными деликатесами, приоб- ретенными на рынках Москвы. В начале XVII в. больше поездок стали осуществлять в Осташково, за счет чего выросли траты на рыбу и ее общее количество. В 1609 г. рыбу не закупали вообще, в 1610/11 г. приобрели лишь 1 бочку щуки, 2,5 четверти сушеной рыбы и 111 тушек свежей рыбы. В 1612/13 г. объем закупок вырос, но от показателей предыдущих лет отставал в 3–5 раз, а дорогие сорта рыбы в этот период исчезли из обихода полностью.

Цена на рыбу за единицу товара была прослежена во всех трех рыбных рынках, где закупались представители Иосифо-Волоко-ламского монастыря. В Осташково зафиксирован рост цен на щуку и судака с 1606 г., при этом мелкую рыбу (окуней и ряпушку) в этот период перестали покупать совсем. Благодаря информации, собранной А.Г. Маньковым, а также данным З.В. Дмитриевой и А.В. Край-ковского, удалось проследить изменение цен на рыбу в Москве начиная с третьей четверти XVI в. и заканчивая 1611 годом. Цена на ценные породы рыбы в Москве начала расти с 1605–1606 годов. Также удалось сравнить цены на бочку сигов в Москве и Новгороде. Средняя цена отличалась мало: в Москве бочку сигов продавали в среднем за 515 денег в 1601–1602 гг., в Новгороде – за 493 деньги в 1606–1608 годах. При этом замечен рост цен на сигов и лодогов с 1606 года. Зафиксирован рост цен на рыбу в Осташково, Москве и Новгороде, что свидетельствует о начале общегосударственного экономического кризиса.

Таким образом, по данным приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря, до конца лета 1608 г. количество рыбных покупок, осуществлявшихся монастырем, оставалось стабильно высоким, а состав приобретаемой рыбы – разнообразным. Во время осады (осень 1608 – осень 1609 г.) и захвата монастыря (осень 1609 – март 1610 г.) войсками Лжедмитрия II расходы на продовольственные товары и покупки в целом существенно сократились из-за недостатка средств в казне. Эти данные свидетельствуют об экономическом кризисе в монастыре, попытки выхода из которого наметились уже в 1610/11 году. И хотя в 1612/13 г. доля расходов на рыбу от суммы продовольственных расходов вернулась к доосадному значению, сумма трат на рыбные покупки была в 4–6 раз меньше.

Список литературы "Рыбные покупки" Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI - начале XVII в.: по материалам приходо-расходных книг

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. И - О. СПб.; М.: Тип. М.О. Вольфа, 1881. 814 с.

- Дмитриева З. В., Крайковский А. В. Цены на рыбу и рыбопродукты в начале XVII в. (по приходо-расходным книгам Кирилло-Белозерского монастыря) // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI-XIX вв.: сб. материалов Второй междунар. науч. конф. Курск, 2009. С. 50-59.

- Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М.: Высш. шк., 1965. 255 с.

- Книги приходо-расходные денежные старца Левкия Акишева за 7110 г. (1601/02) г. // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 12. 145 л.

- Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. В 21 т. Т. 20. Очерк торговли московского государства в XVI и XVII столетиях. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. 360 с.

- Маньков А. Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI века. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. 274 с.

- Никитский А. И. К вопросу о мерах в древней Руси. СПб.: Тип. В.С. Балашева и Ко, 1894. 48 с.

- Приходо-расходная денежная книга 16071608 гг. // РГАДА. Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 19. 289 л.

- Приходо-расходная книга [за 7119 (1610/11) г] // РГАДА. Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 21. 31 л.

- Приходо-расходная книга 7114 (1605/06) г. // РГАДА. Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 15. 178 л.

- Приходо-расходная книга 7121 (1612/13) г. // РГАДА. Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 22. 67 л.

- Расходная книга казначея Паисия Мичурина (1592 г. января 1 - декабря 30) // Вотчинные хозяйственные книги XVI в. Приходные и расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 8090-х гг. М.; Л.: Ин-т истории СССР, 1987. С. 199-243.

- Романова Г. Я. Объяснительный словарь старинных русских мер. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2017. 304 с.

- Тихомиров М. Н. Монастырь-вотчинник XVI века // Российское государство XV-XVII веков. М.: Наука, 1973. С. 120-154.

- Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 583 с.

- Тихомиров М. Н., Флоря Б. Н. Приходо-расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 1606/07 г. // Археографический ежегодник за 1966 год. М.: Наука, 1968. С. 331-383.

- Целуйкина Е. С. Состояние бюджета Иоси-фо-Волоколамского монастыря в конце XVI - начале XVII века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27, № 3. С. 143-163. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu4.2022.3.10

- Шевцов В. В. Историческая метрология России. Томск: ТМЛ-Пресс, 2017. 280 с.

- Штайндорф Л. «Строго по правилам и в меру»: стол в Иосифо-Волоколамском монастыре (ок. 1580 г.) // Quaestio Rossica. 2018. Т. 6, № 4. С. 1031-1052. DOI: 10.15826/qr.2018.4.344