Рыбохозяйственное использование Еравно-Харгинской системы озер

Автор: Бобкова Е.А., Соколов А.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье дана характеристика состояния экосистемы Еравно-Харгинской системы озер. Рассмотрены история, современное состояние, проблемы рыбного хозяйства и пути их решения.

Ихтиофауна, кормовая база, рыболовство, рыбоводно-акклиматизационные работы, зарастаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/142142686

IDR: 142142686 | УДК: 639.3(571.54)

Текст научной статьи Рыбохозяйственное использование Еравно-Харгинской системы озер

Еравнинский озерный район расположен на водораздельной возвышенности между бассейнами оз. Байкал и р. Лена в юго-западной части Витимского плоскогорья на высоте 920-1090 м над уровнем моря. Основная часть озер относится к бассейну р. Витим.

Общая площадь многочисленных преимущественно небольших, разбросанных озер Еравнинской системы составляет около 38 тыс. га. Рыбохозяйственное значение в районе имеют 14 озер площадью от 0,1 до 1,0 тыс. га, а 6 озер (Большое и Малое Еравное, Соснов-ское, Гунда, Исинга, Б. Харга) площадью больше 1,0 тыс. га составляют основу рыбохозяйственного фонда Республики Бурятия.

В состав Еравнинского озерного района входят озера, разнообразные по морфологии и водному режиму. В целом Еравнинские озера относительно мелководны, средние глубины в большинстве озер не превышают 3-4 м. Расположение озер на водораздельной возвышенности, а также неравномерный режим выпадения осадков определяют неустойчивость их водного режима. Многолетние межгодовые колебания уровней достигают 1,5 3 м, что в условиях преимущественной мелководности озер приводит к значительному изменению объема водных масс и, соответственно, перестройке экосистем этих водоемов. При пониженных уровнях воды на значительной части водоемов присущи зимние заморы [1, 2].

Для озер Еравнинской системы, как и для большинства водоемов Забайкалья, характерна цикличность подъема и спада уровня, что связано с закономерным чередованием многоводных и маловодных лет. В ближайшее время, после продолжительного периода маловодных лет, ожидается подъем уровня воды в озерах [3].

На фоне мелководности озер наблюдается широкое развитие водной растительности. В озерах Еравнинской системы произрастают макрофиты, широко распространенные в водоемах Центральной Сибири – всего около 30 видов.

Наиболее развиты погруженные донные макрофиты – разновидные рдесты, уруть, ро-голистик, также хара, мох. Плавающие гидрофиты представлены в основном гречихой земноводной, ряской малой и трехдольной, болотноцветником, кубышкой малой, кувшинкой четырехугольной. В прибрежной полосе озер широко распространены полупогруженные растения: осока, тростник южный, камыш укореняющийся, чуть реже сусак.

В 2001 г. в оз. Большое Еравное проникла элодея канадская, встречавшаяся ранее лишь в нескольких мелких озерах системы. Вскоре она заняла лидирующее положение в заливах западной части акватории озера, защищенных высоким берегом от ветрового воздействия. В настоящее время плавающие элодеи встречаются фактически по всей площади акватории озера. Наряду с этим растением в последние годы увеличилась площадь зарастания рдестами, которые отмечаются на глубинах более 4 м. Сейчас высшая водная растительность охватывает не менее чем 2/3 акватории озера. Позднее элодея канадская распространилась и в других крупных озерах системы в озерах Сосновское, Малое Еравное [3].

Еравнинские озера обладают богатой кормовой базой. Так, в озерах обнаружено 63 вида планктонных организмов. В большинстве озер основная роль принадлежит рачковому планктону представителям Copepoda и Cladocera. Среди планктонных ракообразных это в основном Cyclops vicinus и Mesocyclops leuckarti, среди ветвистоусых Daphnia longispina и Bosmina longirostris, которые обнаружены практически во всех исследованных озерах.

По уровню развития зоопланктона большинство Еравнинских озер относится к мезо-эвтрофным и эвтрофным водоемам с биомассами порядка 0,3-3,0 г/м3 (табл.). Показатели развития зоопланктона значительно различаются как между разными озерами, так и в одних и тех же озерах, но в разные годы. Для относительно больших озер с глубинами до 3-4 м при значительном повышении уровня воды отмечены черты мезоолиготрофии (Большое и Малое Еравное, Исинга, Большая Харга).

Таблица

Среднемноголетние показатели развития зоопланктона и зообентоса на некоторых озерах Еравнинской системы [3]

|

Озеро |

Зоопланктон |

Зообентос |

||

|

N, тыс.экз./м3 |

B, г/м3 |

N, тыс.экз/м2 |

B, г/м2 |

|

|

Гунда |

14,9 |

0,24 |

5,9 |

116,8 |

|

Еравное Большое |

42,8 |

0,41 |

4,4 |

31,9 |

|

Еравное Малое |

22,8 |

0,16 |

0,2 |

0,5 |

|

Исинга |

85,7 |

0,59 |

1,0 |

15,4 |

|

Сосновское |

39,6 |

0,49 |

5,2 |

30,3 |

|

Харга Большая |

67,3 |

2,26 |

0,6 |

1,7 |

|

Щучье |

29,4 |

0,30 |

2,3 |

10,8 |

|

Хаймисан |

145,8 |

2,26 |

3,2 |

31,9 |

|

Холинха |

145,4 |

1,73 |

5,2 |

46,9 |

В составе донной фауны Еравнинских озер отмечены представители 13 систематических групп: нематоды, олигохеты, пиявки, моллюски, водные клещи, ракушковые рачки, бокоплавы, личинки мокрецов, хирономид, ручейников, поденок, стрекоз, двукрылых. Состав зообентоса довольно разнообразный и насчитывает около 80 видов и форм животных. Наиболее разнообразен видовой состав личинок хирономид (50 видов и форм).

Величины биомасс донных животных в системе Еравнинских озер колеблются в достаточно широких пределах. Для основных крупных озер системы, а также озер-питомников Хаймисан, Холинха они находились на уровне 30-50 г/м2 (см. табл.). По уровню развития бентоса в системе Еравнинских озер преобладает эвтрофный тип водоемов.

Местная ихтиофауна большинства малых озер Еравнинского района качественно бедна и представлена 9 видами рыб. Преобладают обычные для водоемов Сибири карась, плотва, окунь, щука. Из непромысловых видов встречаются шиповка, озерный гольян, ерш, пескарь.

По составу ихтиофауны более половины (59,5%) всех озер относятся к карасевым, значительно меньше отмечено окуневых (16,2%) и плотвично-окуневых (10,8%) водоемов. Более 10% всех озер – безрыбные, среди них Куку-Нор, Долгое, Голунда, Шандагатай. Для многих мелководных озер из-за неустойчивого уровенного режима характерны изменения состава ихтиофауны по типу: карасевый – плотвично-окуневый – карасевый. При низких уровнях воды в таких озерах возникают заморы, приводящие к гибели рыб. С повышением уровня и улучшением условий обитания в озера проникают рыбы из расположенных вблизи водоемов, где они нагуливаются, зимуют и размножаются в течение ряда лет. Кроме того, для ряда заморных карасевых озер, имеющих связь с другими водоемами, отмечается сезонный заход в весенне-летний период других рыб, чаще окуня [2-5].

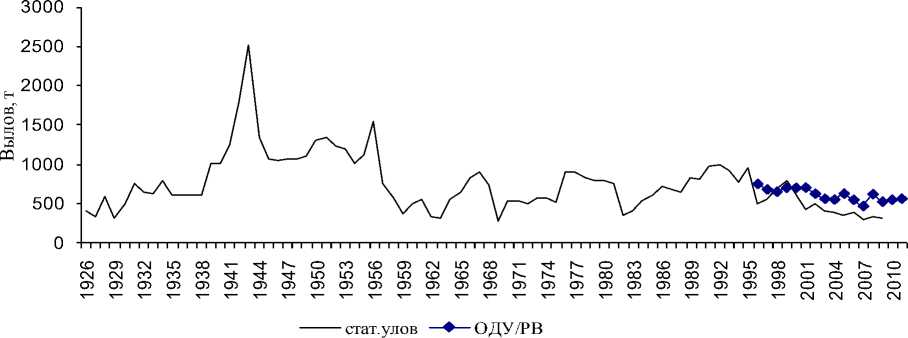

Промысел рыбы на водоемах Еравнинской системы в настоящее время осуществляет ОАО «Нептун». Уловы рыбы на Еравнинских озерах с 1926 по 2009 г. колебались в пределах 280-2507 т, в среднем составив 746 т (рис.).

Максимальные уловы отмечены с 1941 по 1956 г. (в военные и послевоенные периоды), что связано с практически полным освоением рыбохозяйственного фонда озер (3035 тыс. га) и значительно большей интенсивностью промысла (в промысле участвовало по 812 бригад). С 1960-х гг. облавливаемая площадь не превышала 20-25 тыс. га, при этом значительно снизилась интенсивность промысла. Общие уловы за 1960-2009 гг. составили в среднем 612 т.

За последнее десятилетие значительно снизилось количество облавливаемых озер: с 1017 до 5-6. В настоящее время лов рыбы ведется только в наиболее крупных водоемах: Большое и Малое Еравное, Сосновское, и эпизодически Щучье, Шелен. В 2009 г., по статистическим данным было выловлено 319,5 т (из них оз. Большое Еравное – 265 т, а на других водоемах – 54,5 т.). По экспертной оценке, общий объем вылова рыбы на Еравнинских озерах составил не менее 411 т.

Объем любительского лова в Еравнинских озерах в 2008-2009 гг. определен по результатам анкетного опроса внутрирегиональных подразделений Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и Байкалрыбвода и экспертной оценки научных сотрудников. Согласно полученным материалам, в оз. Большое Еравное рыболовами-любителями вылавливается 12,5 т рыбы, а в других озерах – 5,0 т. Основной объект любительского рыболовства – окунь, в меньшей степени плотва и щука.

Рис. Промысловые уловы и возможный вылов рыбы на Еравнинских озерах (т)

Основными объектами рыболовства в 2000-2011 гг. в оз. Большое Еравное являлись: плотва (53%), лещ (31,5%) и окунь (11,5%). Также в уловах присутствовали щука, сазан и карась. Пелядь с 2006 г. встречается в уловах единично. В прочих водоемах Еравнинской системы соотношение видов рыб в уловах было следующим: плотва 47,6%, карась 35,9%, окунь 10,8%, лещ 2,7%, щука 1,6%, сазан 1,4% [3, 4].

В Еравнинских озерах, начиная с 1954 г., проводятся рыбоводно-акклиматизационные работы. В различные годы в озера выпускались: белый амур, белый толстолобик, карась, карп, кета, лещ, муксун, нельма, омуль, рипус, сазан, сиг, пелядь, судак.

Вселение растительноядных рыб (белый амур, толстолобик) предусматривало биологическую мелиорацию и получение дополнительной продукции, однако из-за суровых климатических условий работы не дали ожидаемого результата. Завоз пелагического хищника судака был признан нежелательным при его совместном выращивании с сиговыми видами рыб. Вселение муксуна, баунтовского сига и байкальского озерного сига оказалось неэффективным. Рыбоводные работы с амурским сазаном в конце 1990-х гг. оказались удачными, его уловы достигали 10 т ежегодно. Однако после вспышки аэромоноза в 2002 г., когда практически весь сазан погиб, его вселение временно признано нецелесообразным. Самым удачным стал опыт вселения леща. Завезенный в 1955 г. в оз. Большое Еравное лещ натурализовался и в настоящее время составляет около 1/3 уловов рыбы.

Наибольшие работы проводятся с пелядью, которая ежегодно с 1969 г. завозится в озера из Большереченского рыбоводного завода. Подращивание личинок производится в озерах-питомниках, после чего молодь выпускается в нагульный водоем оз. Большое Еравное.

С 1987 г. на базе Еравно-Харгинских озер работает Еравнинское ОТРХ, основными объектами выращивания которого являются пелядь и амурский сазан.

В последние годы наблюдается снижение объемов выпуска личинок пеляди в питомные водоемы, а также падение вылова товарной пеляди. Главная проблема заключается в отсутствии пригодных вырастных площадей для получения необходимого количества молоди рыб. Имеющиеся питомники в настоящее время невозможно полноценно эксплуатировать из-за их неудовлетворительного состояния.

Последние 10 лет наблюдается низкий уровень воды в озерах, что уменьшает их площадь и улучшает прогреваемость. В результате практически во всех озерах наблюдается высокая зарастаемость, что затрудняет их использование. Ситуация усугубилась в результате экспансии элодеи канадской. Во-первых, значительно осложняется промысловый облов озер закидными неводами. Во-вторых, при дальнейшем снижении уровня воды увеличивается опасность зимних заморов, и в первую очередь она существует для оз. Малое Еравное. Не исключено, что дефицит кислорода в зимний период может возникнуть и на отдельных участках оз. Большое Еравное, несмотря на достаточно большие средние глубины водоема. Примерно такая ситуация уже наблюдалась на оз. Котокель.

В то же время в некоторых питомниках наблюдается достаточно высокая численность мелкого тугорослого окуня – потенциального потребителя личинок выращиваемых рыб [24].

Таким образом, в настоящее время требуется проведение мелиоративных работ по облову озер-питомников, населенных окунем, и специальных работ по удалению водной растительности в водоемах Еравнинского ОТРХ.

Из существующих химических (водные гербициды), биологических (рыбы-мелиораторы) и механических способов борьбы с сильным зарастанием водоемов для Ерав-нинских озер можно рекомендовать два последних метода. Наиболее предпочтительным и эффективным является биологический метод. В качестве рыбы-мелиоратора обычно используется белый амур, активно потребляющий высшую водную растительность. Однако поскольку в составе ихтиофауны оз. Большое Еравное имеются потенциальные потребители молоди белого амура – щука и окунь, зарыбление необходимо осуществлять по возможности более крупным (годовики и старше) посадочным материалом.

Несмотря на ряд негативных факторов последних лет, Еравнинская группа озер остается одной из самых продуктивных в Забайкалье и, несомненно, наиболее перспективной в плане товарного выращивания рыбы. Потенциальные возможности данной озерной системы для рыбоводства пока не могут использоваться из-за существующего слабого экономического положения Еравнинского ОТРХ, да и в целом всей экономики Республики Бурятия. Следовательно, отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет путем соответствующих мероприятий сводить к минимуму отрицательное воздействие на водоемы природных факторов.

Учитывая сказанное, в ближайшие несколько лет необходимо максимально использовать естественную рыбопродуктивность озер, облавливая большее число водоемов.