Самопроизвольное опреснение морской воды. Время перейти к промышленной реализации инновационной технологии

Автор: Васильченко А.А.

Журнал: Доклады независимых авторов @dna-izdatelstwo

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 65, 2025 года.

Бесплатный доступ

Уже первая треть ХХІ века, а теории кристаллизации всё нет. Нет в принципе общей теории самоорганизации атомов и молекул, растворённых в жидкости, в твёрдые тела. Это, конечно, не потому, что учёные не способны её создать, а оттого, что им что-то мешает. Что является главным в процессе самоорганизации атомов и молекул в твёрдое тело? Конечно, проявление некоторого фактора, который способствует их сближению. Складывается впечатление, что такого природного феномена не существует. Диффузию как причину сближения атомов и молекул в растворе следует исключить, потому что она представляет собой хаотическое тепловое движение. Пару веков тому назад англичанин Г. Деви [1], один из основателей кинетической теории теплоты промыслил следующим образом: «теплота - это та сила, которая препятствует объединению частиц вещества… Поэтому это движение следует считать отталкивающим». Этот умозрительный принцип закрепился во всех энциклопедиях. Диффузия, согласно Фику, только рассеивает вещество в растворе, а нужного типа демона Максвелла для изменения направленности процесса исследователи так и не придумали. Кроме сближения частиц, необходима затрата энергии на построение кристаллической решётки, эквивалентная энергии связи между атомами или молекулами в кристалле. Контроль расходования энергии, как хорошо известно ученым, осуществляет ВНТ, а у него лютой зимой снега не выпросишь. А без неведомого способа сближения, а также неизвестного происхождения энергии на вдавливание частиц вещества в кристаллическую решетку теория формирования кристаллов не складывается. Аристотель писал в «Метафизике»: «Наука – это искусство познания истины, а установить истину можно, когда узнал причину явления [2, Met. 993b20]». Профессор Йельского университета Дж. Уиллард Гиббс [3] не установил причину кристаллообразования, однако будучи активным поклонником Р. Клаузиуса и второго начала термодинамики (ВНТ), распространил действие закона энтропии на физическую химию, включая процесс образования кристаллов. Спустя примерно 80 лет такую же методологическую ошибку допустил И.Р. Пригожин [4], когда так же искусственно внедрил в теорию самоорганизации понятие локального равновесия и далее уже на законном основании применил ВНТ для исследования открытых самоорганизующихся систем. Меня всегда огорчает, когда талантливый учёный и просто хороший человек (Гиббс и Пригожин именно такими и были) подпадают под колдовское воздействие самой вредной теории всех времён и народов - ВНТ. В современной науке, кроме магистрального пути развития, существуют малозаметные, но уже протоптанные дорожки, одна их которых привела к непротиворечивой теории образования твёрдых веществ из их растворов. Предлагаемая статья предназначена для ознакомления читателей сборника независимых исследователей с относительно новой непротиворечивой теорией (ей лет всего-то 30 - 40) самопроизвольного образования минеральных твёрдых тел из жидких сред.

Короткий адрес: https://sciup.org/148331961

IDR: 148331961

Текст научной статьи Самопроизвольное опреснение морской воды. Время перейти к промышленной реализации инновационной технологии

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВА ИЗ РАСТВОРА В ТВЁРДОЕ ТЕЛО

Аннотпция

Уже первая треть ХХІ века, а теории кристаллизации всё нет. Нет в принципе общей теории самоорганизации атомов и молекул, растворённых в жидкости, в твёрдые тела. Это, конечно, не потому, что учёные не способны её создать, а оттого, что им что-то мешает. Что является главным в процессе самоорганизации атомов и молекул в твёрдое тело? Конечно, проявление некоторого фактора, который способствует их сближению. Складывается впечатление, что такого природного феномена не существует.

Диффузию как причину сближения атомов и молекул в растворе следует исключить, потому что она представляет собой хаотическое тепловое движение. Пару веков тому назад англичанин Г. Деви [1], один из основателей кинетической теории теплоты промыслил следующим образом: «теплота - это та сила, которая препятствует объединению частиц вещества… Поэтому это движение следует считать отталкивающим». Этот умозрительный принцип закрепился во всех энциклопедиях. Диффузия, согласно Фику, только рассеивает вещество в растворе, а нужного типа демона Максвелла для изменения направленности процесса исследователи так и не придумали.

Кроме сближения частиц, необходима затрата энергии на построение кристаллической решётки, эквивалентная энергии связи между атомами или молекулами в кристалле. Контроль расходования энергии, как хорошо известно ученым, осуществляет ВНТ, а у него лютой зимой снега не выпросишь. А без неведомого способа сближения, а также неизвестного происхождения энергии на вдавливание частиц вещества в кристаллическую решетку теория формирования кристаллов не складывается.

Аристотель писал в «Метафизике»: «Наука – это искусство познания истины, а установить истину можно, когда узнал причину явления [2, Met. 993b20]». Профессор Йельского университета Дж. Уиллард Гиббс [3] не установил причину кристаллообразования, однако будучи активным поклонником Р. Клаузиуса и второго начала термодинамики (ВНТ), распространил действие закона энтропии на физическую химию, включая процесс образования кристаллов. Спустя примерно 80 лет такую же методологическую ошибку допустил И.Р. Пригожин [4], когда так же искусственно внедрил в теорию самоорганизации понятие локального равновесия и далее уже на законном основании применил ВНТ для исследования открытых самоорганизующихся систем. Меня всегда огорчает, когда талантливый учёный и просто хороший человек (Гиббс и Пригожин именно такими и были) подпадают под колдовское воздействие самой вредной теории всех времён и народов -ВНТ.

В современной науке, кроме магистрального пути развития, существуют малозаметные, но уже протоптанные дорожки, одна их которых привела к непротиворечивой теории образования твёрдых веществ из их растворов. Предлагаемая статья предназначена для ознакомления читателей сборника независимых исследователей с относительно новой непротиворечивой теорией (ей лет всего-то 30 - 40) самопроизвольного образования минеральных твёрдых тел из жидких сред.

Оглавление

-

1. Три научных открытия, которые позволили сформировать основу физической модели образования и роста твёрдого вещества из жидкой среды. Теория энтропоосмоса.

-

2. Эксперимент В.Ф. Дорфмана. Концепция растворителя М.К. Хрипун.

Вывод.

-

1. Три научных открытия, которые позволили сформировать основу физической модели образования и роста твёрдого вещества из жидкой среды.

Основные элементы теории, которую назовём для краткости просто – кристаллизация, были опубликованы в нескольких статьях [5-9]. Теория энтропоосмоса предлагает единственный самопроизвольный процесс на атомно-молекулярном уровне,

Доклады независимых авторов 2025 выпуск 65 который формирует коллективный поток готовых структурных элементов и встраивает их в решётку кристалла давлением, соответствующим величине энергии связи частиц в кристалле.

Гениально простой эксперимент, который может быть воспроизведен на уроке химии в школе, осуществил и описал в журнале «Химия и жизнь» доктор технических наук В.Ф. Дорфман [10]. Феномен эксперимента Дорфмана наглядно и поэтапно демонстрирует процесс зарождения и рост кристалла. Это опора, краеугольный камень теоретической модели, без которой она не имела бы достаточной доказательной силы.

Прорывная теоретическая работа Марии Кирилловны Хрипун [11] раскрывает невидимый для исследователя парадоксальный процесс, который нарочно не придумаешь. Этот феномен уточняет и усиливает теорию энтропоосмоса.

Рассмотрим детально все три составляющие модели кристаллизации.

Теория энтропоосмоса . Хаотическое тепловое движение молекул, скажем, воды на микроуровне на отрезке в несколько нанометров представляет собой короткий момент существования «качественной», механической энергии. Каким образом можно отрезок наноразмера увеличить до макровеличины? Вариант решения проблемы превращения тепловой энергии в упорядоченную механическую предложил нобелевский лауреат Р. Фейнман [12]. Как бы в шутку, он сказал, что тепловое хаотическое движение станет упорядоченным механическим, если каждой молекуле сообщить, куда ей следует двигаться. Фейнман был убеждённым сторонником ВНТ, но в отличие от множества других, -гениальный и удачливый: он указал информационный способ преодоления энтропии. Отметим, что в Древней Греции Аристотель пошёл дальше: он обозначил не только причину возникновения самопроизвольного упорядоченного движения материальной субстанции в результате поступления извне информации [2, Met. 1019a15-25], но и охарактеризовал энтропию (лишённость) – как то, что реально не существует и уменьшается при увеличении порядка в системе [13, Phys. 192а5].

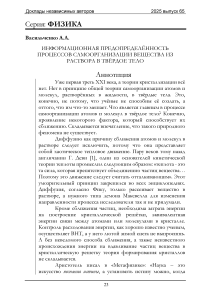

Кроме поступления внешней информации, для формирования устойчивого упорядоченного потока жидкости необходимо существование стеснённых условий, которые увеличивают движущую силу потока и препятствуют его разрушению. Самым наглядным и известным примером формирующей и стабилизирующей роли стеснённых условий является явление подъёма воды в стеклянном капилляре, подробно рассмотренное в [14]. Известно, что если в сосуд с водой опустить стеклянные цилиндр с внутренним диаметром 2 см и капилляр с внутренним диаметром 2 мм, то в капилляре 2 очень быстро поднимется вода до определённого уровня (рис. 1, В). В стеклянном цилиндре 3 (рис. 1, А) взаимодействие с водой ограничится образованием вогнутых менисков. По условию эксперимента вода во всех трёх случаях – общая, материал для стеклянных цилиндров – стекло из SiO2, тогда почему результаты разные? Потому что внутренние диаметры и соответственно уровни стеснённости их внутреннего пространства разные. Недоверчивый читатель непременно спросит: «Ну и что? В учебниках написано, что капиллярное поднятие вызывает поверхностное натяжение и действие вогнутых менисков». Читатель всегда прав. Не правы авторы учебников, которые переписывают то, что утверждено к опубликованию в ХІХ веке.

Рис. 1 Результаты взаимодействия воды со стеклянными цилиндрами в зависимости от уровня стеснённости их внутреннего пространства: 1 – сосуд с водой; 2 – капилляр с внутренним диаметром 2 мм; 3 – цилиндр с внутренним диаметром 2 см.

Перейдём к новостям в науке, которым лет 40 – 50. На рисунке 1, Б изображён момент касания стеклянного капилляра поверхности воды в сосуде 1. В результате смачивания гидрофильной поверхности капилляра в зоне контакта на стенке образуется граничный слой воды, в котором плотность, диэлектрическая проницаемость и другие структурно-чувствительные параметры свидетельствуют о большем уровне СО воды в капилляре, чем в объеме. Согласно закону энтропоосмоса в устье капилляра возникает градиент СО 1 , который формирует поток воды в капилляре вверх, против силы тяжести.

По мере подъема воды повышается давление столба воды в устье капилляра, что обусловливает возникновение градиента СО 2 , который формирует встречный поток воды (см. рис. 1, В). Процесс подъема прекращается, когда потоки уравновешивают действие друг друга.

Соберем вместе особенности старого как наш мир явления капиллярного поднятия.

-

1. Движение воды в капилляре является самопроизвольным и обусловлено действием градиента СО 1 .

-

2. Действие какой-либо внешней силы отсутствует.

-

3. Упорядоченный самопроизвольный поток молекул воды можно охарактеризовать как кумулятивный, поскольку он представляет собой объединение (аккумуляцию) энергии импульсов всех молекул воды в едином потоке.

-

4. Процесс подъема воды в капилляре прекращается не потому, что перестал действовать градиент СО 1 как причина движения, а вследствие действия встречного градиента СО 2 , который возрастает до того момента, когда произойдет уравновешивание действия и противодействия этих двух градиентов.

-

5. Процесс подъема воды в капилляре посуществу представляет собой обычную диффузию, непосредственно проявившую себя на макроуровне. (А. Эйнштейн для усиления своей теории относительности высказал предположение, что диффузия жидкостей происходит с трением.)

-

6. Самопроизвольное движение молекул воды происходит из объема, в котором величина давления ниже, чем давление в капилляре. (ВНТ запрещает движение жидкости от низкого потенциала давления в направлении большего потенциала.)

-

7. Тепловое хаотическое движение воды в сосуде является единственным энергетическим ресурсом в системе, который обеспечивает работу по подъему воды в капилляре с коэффициентом полезного действия 100 %. (Это запрещено ВНТ.)

-

8. Явление подъема воды в капилляре представляет собой случай проявления эффекта сверхтекучести, то есть происходит без потери энергии на трение.

-

9. Постепенное уменьшение диаметра стеклянного цилиндра позволяет примитивным способом установить границу проявления эффекта дальнодействия , который И.Р. Пригожин обозначил в несколько ангстремов [4]. А на самом деле в нашем эксперименте – это сантиметры. А в порах и трещинах горных пород – это уже сотни метров. На таких расстояниях молекулы чувствуют изменение параметра СО и всегда коллективно движутся в ту сторону, где он выше. Эти энтропоосмотические потоки приводят к накоплению напряжённостей в горных породах, которые разряжаются в виде землетрясений.

В перечень, представленном, в работе [14] не вошли все интересные выводы. Один из них следующий:

Теперь необходимо объяснить, что такое энтропоосмотические потоки, градиент структурной организованности, обратная положительная связь и вообще энтропоосмос. Отредактированная формула этого давнего научного открытия сейчас сводится к следующему: в любой массе однородных материальных частиц, объединённых трёхмерной сетью связей в единую систему, закономерно возникает самопроизвольное коллективное движение элементов системы по градиенту структурной организованности, то есть в том направлении, где плотность и энергонасыщенность связей выше .

Новое явление получило название энтропоосмос (έήτροποωξμος), чтобы обозначить способность превращать (с греч. έήτροπο - превращать), а то, что возникает в результате превращения – давление (с греч. ωξμος - давление).

Проявление феномена энтропоосмоса в процессах самоорганизации сопровождается участием универсального синергетического принципа, согласно которому в пространственно полузамкнутой системе (в стеснённых условиях пор и трещин твёрдых тел) энтропоосмотические потоки, направленные в тупиковую часть, «включают» действие положительной обратной связи, которая непрерывно усиливает энтропоосмотический поток, что приводит к непрерывному накоплению энергии (в форме давления) в системе .

Превращение теплового движения в поток (т.е. механическую энергию) и последующее её непрерывное накопление вследствие действия положительной обратной связи продолжаются до тех пор, пока:

во-первых, активный флюид не превратится в кристаллическое или стеклоподобное тело;

во-вторых, не произойдёт расширение полузамкнутого пространства (например, разрыв трещины в твёрдом теле).

-

2 Эксперимент В.Ф. Дорфмана . Концепция растворителя М.К. Хрипун.

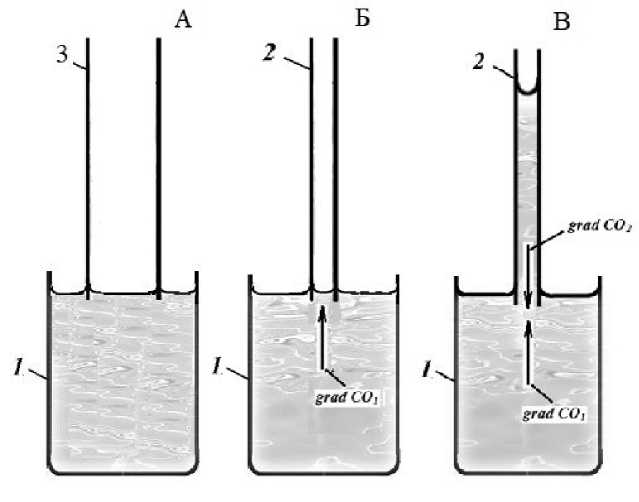

Красивый эксперимент всегда вызывает вопрос: что побудило исследователя взять одно вещество, добавить другое, и что он рассчитывал увидеть? Отметим, что доктор В.Ф. Дорфман впервые осуществил эксперимент ещё в школьные годы. Он брал сосуд с раствором азотнокислого серебра и на дно опускал каплю ртути (рис. 2, а). Через некоторое время по поверхности раствора начинали прокатываться волны и вдруг поверхность капли разрывалась и из глубины начинали расти кристаллические усы – вискеры чистого серебра (рис. 1, б). По мере растворения атомов серебра в капле ртути вблизи поверхности раздела жидкостей образуется слой амальгамы, то есть раствор серебра в ртути. При определенной концентрации серебра, названной Марией Кирилловной Хрипун [11], точкой инверсии, происходит важное превращение: растворителем в амальгаме становится серебро, а ртуть – растворенным веществом. Моментом превращения, согласно М.К. Хрипун, является формирование единой трехмерной системы межатомных связей . Новый растворитель заявляет о своем рождении активным движением вблизи поверхности амальгамы: энтропоосмотические потоки серебра образуют рябь и волны, а также уединенные волны – солитоны [5]. Подобную рябь, волны и солитоны наблюдал М.И. Солин, когда воздействовал на расплавленный цирконий электронным лучом в вакуумной плавильной печи [15]. В его эксперименте интенсивные энтропоосмотические потоки жидкого металла приводили к синтезу химических элементов.

В.Ф.Дорфман не ставил в статье цели раскрыть механизм происходящего, а стремился "разделить с заинтересованным читателем удивление, которое вызывает у него система, где рождаются, растут и борются металлические кристаллы".

Известно, что в составе азотнокислой соли серебро находится в окисленной форме, т.е. атому серебра не хватает электрона. Кроме того, сам процесс растворения соли представляет собой пример необратимости самопроизвольно протекающих процессов. Поэтому самопроизвольный переход серебра из раствора в восстановленную форму к тому же в виде высокоорганизованного кристалла действительно представляется фантастическим процессом.

Рис. 2 Эксперимент В.Ф. Дорфмана по формированию кристаллов серебра из раствора AgNO 3 при посредничестве капли ртути.

Самая удивительная особенность процесса - это скорость роста монокристаллов. Согласно расчету В.Ф.Дорфмана, линейная скорость роста вискерсов 0,5 мм/с соответствует образованию примерно 2 x 10 6 атомных слоев в секунду! Такая скорость роста может быть обеспечена не случайным блужданием частиц, а потоком вещества. В.Ф.Дорфман высказал предположение, что процесс зарождения и роста монокристалла серебра происходит следующим образом: "Сначала серебро растворяется в ртути, образуя амальгаму. Последняя легче ртути и остается на её поверхности в виде тонкой пленки; амальгама содержит ионы серебра и ртути как независимые компоненты, и по мере роста пленки взаимодействия между ними быстро спадают. Наконец, начинает выделяться практически чистое серебро - это и есть начало кристаллизации... Когда вискерс возник, его вершина оказывается в несравненно более выгодных условиях для диффузионно-дрейфового питания, чем поверхность плавающей серебряной пленки; далее кристалл растет по градиенту концентрации с такой скоростью, с какой к нему успевают поступать ионы серебра... На длинных тонких кристаллах можно наблюдать двойникование, видны также пластические деформации, изгибы и разрывы - следствия борьбы за питательный раствор" [10, с.81, 82, 83].

Механизм процесса, на наш взгляд, должен включить как необходимый элемент саму амальгаму, отделяющую ртуть от раствора азотнокислого серебра. Иначе невозможно, например, объяснить рост отдельных вискерсов в сторону ртути. Механизм процесса должен объяснять давление, которое способен оказывать растущий кристалл на препятствие. Кроме того, необходимо исключить такое противоречие, как реакция замещения (и восстановления) серебра ртутью в водной среде, хотя ртуть стоит после серебра в ряду стандартных электродных потенциалов металлов. Чтобы такой процесс мог осуществиться, нужен другой растворитель. И, наконец, необходимо объяснить фантастически большую скорость роста монокристалла.

Кристаллообразование нельзя рассматривать как равновесный процесс, как это иногда случается [16]. Безусловно, правы те исследователи, которые исходят из того, что кристаллизация - неравновесный процесс [17, с.99], как и любой процесс самоорганизации. Следующим исходным моментом в исследовании кристаллизации должен быть принцип П.Кюри, который Н.А.Елисеев изложил следующим образом: "Симметрия закономерного строения является отражением симметрии закономерного движения, под влиянием которого такое строение возникло" [17, с.141]. Следуя этому принципу, можно предположить, что в жидкой фазе, из которой образуется кристалл, уже должна присутствовать структура, подобная кристаллической, представленная атомами, молекулами или сиботаксическими группами. Сиботаксические группы - это атомно-молекулярные комплексы, готовые фрагменты будущего твёрдого тела. Этот вывод подтверждается исследованиями М.К.Хрипун: при превышении некоторой пороговой концентрации растворителем становится растворенное вещество, а структурная доминанта раствора соответствует структуре соответствующего кристалла [11, с.46]. Частицы нового растворителя образуют единую систему структурных связей [11, с.56], наличие которой целесообразно принять в качестве критерия для определения того, какой компонент выполняет функции растворителя [18, с.21].

На основе изложенных выше исходных положений и принципов информационного подхода механизм зарождения и роста кристалла серебра можно представить следующим образом.

Образующаяся на поверхности ртути пленка амальгамы представляет собой ту жидкую среду, в которой восстанавливающая способность иона серебра больше, чем у ртути. Восстановительный процесс может быть не вполне определенно выражен, потому что в жидкости валентные электроны являются в достаточной мере общими. При повышении концентрации раствора азотнокислого серебра и соответственно изменения соотношении ртути и серебра в сторону последнего; к нему переходят функции растворителя в амальгаме [5]. Поскольку в системе существует ясно выраженный источник поступления частиц серебра (со стороны водного раствора), то возникает градиент концентрации в соответствии с которым формируется энтропоосмотический поток, уплотняющий атомы серебра в более организованные структуры [5]. Возрастающая степень структурной организованности по механизму положительной обратной связи усиливает энтропоосмотический поток, что в конечном итоге приводит к зарождению кристаллической решетки. Непрерывно действующий энтропоосмотический поток достраивает монокристалл снизу и обеспечивает ту силу давления, которая проявляется при столкновении вискерсов. Если вследствие флуктуации градиент структурной организованности сформировался в противоположном направлении, то рост кристалла происходит при одновременном его растворении в ртути.

Ветвление монокристалла серебра можно объяснить тем, что "практически чистое серебро" в процессе роста захватывает кусочки пленки амальгамы, которая при контакте с раствором азотнокислого серебра способна дать ветвление и рост кристалла из другого места.

Интересно, что картина роста кристалла вяжущего из суспензии полуводного гипса [19] и кристалла газогидрата [20] имеет те же характерные черты - индукционный период, пересыщение воды растворенным веществом, достраивание кристалла снизу потоком вещества и нагнетание этим потоком высоких напряжений. Энергии растущих кристаллов газогидратов достаточно, чтобы разорвать стальные трубы.

Если обратиться к примеру образования монокристаллов золота в живых клетках бактерий, то следует выделить те же сходные условия самоорганизации: рост кристалла происходит из центра кристаллизации, куда направлен поток атомов золота, а центром кристаллизации служат участки мембраны или клеточной стенки [21], где реализуются неравновесные и нелинейные условия. Можно только догадываться, какую полезную функцию выполняют микроорганизмы в поддержании своей жизнедеятельности, когда из раствора переводят золото в кристалл. Возможно, таким образом, они очищают свою среду обитания от ионов тяжелых металлов. Поскольку рост кристалла золота, в конце концов, приводит к гибели организма, то можно предположить, что такой результат не предполагает целесообразности в деятельности живой клетки, а функция самоорганизации ионов в кристалл осуществляется просто в силу избыточной организованности отдельных структур клетки.

Жизнедеятельность колоний микроорганизмов в соответствующих геологических условиях приводит к формированию месторождений золота. Но и неживая природа сама по себе, без участия бактерий, когда в одном месте сосредоточены металлическая ртуть, а также растворённые в воде соли золота и серебра, формирует залежи самородных металлов по технологической схеме, которую воспроизвел в лаборатории В.Ф.Дорфман. В месторождениях самородных золота и серебра увеличение и уменьшение, концентрации этих металлов соответствует увеличению и уменьшению концентрации металлической ртути [22]. Исследование нитевидных кристаллов самородного серебра подтверждает изложенный выше механизм зарождения и роста: «кристаллы растут не "головкой", а основанием, выталкиваясь из пористого субстрата, подобно фаршу из мясорубки. Толщина и форма одной нити соответствует калибру поры, а толщина пряди из множества нитей - до нескольких миллиметров. Встреча "головки" агрегата с препятствием не прекращает рост у основания, достаточно пластичный агрегат, изгибаясь, укладывается, как тот же фарш на дне тарелки" [22].

В эксперименте В.Ф. Дорфмана реализовалась невероятная цепь событий:

-

1. Предварительное приготовление раствора азотнокислого серебра (согласно ВНТ [12], растворение кристаллов является процессом необратимым, т.е. невозможен самопроизвольный процесс получения чистого серебра из раствора AgNO 3 ).

-

2. Добавление в сосуд с раствором капли ртути и образование в ней слоя амальгамы серебра вблизи поверхности раздела.

-

3. Формирование энтропоосмотических потоков нового растворителя (атомов серебра) и их активное движение за счет тепловой энергии жидкости в поисках препятствия, а лучше -– зародыша кристаллообразования.

-

4. Спонтанное образование микроскопического кристалла серебра из атомов нового растворителя с интенсивностью, которая обеспечивает рост вискера над поверхностью раздела амальгама – раствор AgNO 3 со скоростью 0,5 мм/с.

Интересно, приходила ли Вениамину Фриделевичу Дорфману идея восстановить и вырастить кристаллы чистого золота из его раствора, скажем, в «царской» водке, так же используя посредничество капли ртути?

Таким образом, эксперимент Дорфмана, подобно эксперименту по подъёму воды в капилляре, ниспровергает ВНТ с его высокого пьедестала. Товарищи учёные, хватит верить в наукообразный бред!

Вывод. Зарождение и рост кристаллов (и стеклообразных тел) – это процесс не твёрдофазный. Новые твёрдые тела образуются после перехода вещества будущего твёрдого тела в раствор или пар, или расплав, или газ, а затем в жидкое состояние, когда атомы и молекулы приобретают способность во-первых, воспринимать по непрерывной системе структурных связей информацию о существовании областей с повышенной структурной организованностью жидкости;

во-вторых, активно реагировать на полученную информацию коллективным движением по градиенту структурной организованности атомов, молекул или сиботаксических групп;

в-третьих, действием энергии потока, сформированного атомами, молекулами или сиботаксическими группами, встраивать готовые фрагменты в кристаллическую решётку давлением, возникшим в результате преобразования теплового хаотического движения в упорядоченный поток фрагментов кристалла (или стеклообразного тела).