Самореализация обучающихся вуза в ракурсе государственной молодежной политики

Автор: Тюрина Ю.А., Антончева О.А., Ляшко С.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Управление развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: возросла роль вузов в обеспечении базовой цели государственной молодежной политики - создать условия для самореализации студенческой молодежи. Но соответствуют ли цели государства, заявленные в основополагающих нормативных документах, направленных на реализацию молодежной политики в вузах, представлениям студенческой молодежи о своих перспективах, планах и возможностях? Цель: обзор и анализ представлений молодежи о ценностях, компетенциях, целевых установках и условиях самореализации в вузе в ракурсе реализации государственной молодежной политики.

Молодежь, высшее образование, государственная молодежная политика, процесс самореализации, ценности, компетенции, целевые установки, структура, система

Короткий адрес: https://sciup.org/147246789

IDR: 147246789 | УДК: 316.42 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-2-296-323

Текст научной статьи Самореализация обучающихся вуза в ракурсе государственной молодежной политики

,

,

, 0000-0001-9033-5370

Государственная молодежная политика является механизмом расширения возможностей эффективной самореализации молодежи и повышения ее потенциала в целях достижения социально-экономического развития страны, обеспечения ее национальной безопасности и укрепления лидерских позиций на мировой арене. Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи1.

Молодежь на всех этапах развития общества выступала особой социальной группой, соединяющей в себе настоящее и будущее страны. Настроения молодежи, ее ценностные и целевые установки, ее знания и идеи влияли как на процесс личностного и профессионального становления самих молодых людей, так и на развитие социальных, экономических и политических процессов в обществе. Закономерно, что после длительного периода отстранения от системной и содержательной работы с молодежью, от воспитательной деятельности в сфере высшего образования государство целенаправленно занялось реализацией молодежной политики во всех сферах жизнедеятельности.

В системе высшего образования актуализация воспитательной проблематики и профессиональной работы с молодежью началась с вступлением в силу в сентябре 2020 года Федерального закона № 304-ФЗ2. Происходят системные организационные, нормативные, методические изменения, определяются новые направления и подходы к организации процесса воспитания и работы с молодежью. Площадками для проведения этих изменений выступают высшие учебные заведения страны. Возрастает роль вузов и в достижении базовой цели государственной молодежной политики в высшей школе – обеспечить условия для самореализации студенческой молодежи. Важный аспект этого процесса, на наш взгляд, определение соответствия целей государства, заявленных в основополагающих документах, направленных на реализацию молодежной политики, и представлений само́й молодежи о своих перспективах, планах, возможностях, что и предопределило цель исследования – рассмотреть и проанализировать представления молодых людей о ценностях, компетенциях, целевых установках и условиях самореализации в вузе в ракурсе реализации государственной молодежной политики.

Цель обусловила решение следующих задач:

-

1) рассмотреть процесс самореализации студентов вузов через призму деятельностно-активистского подхода;

-

2) выявить ценностные установки студентов как основу процесса самореализации на уровне индивидуальностей;

-

3) проанализировать представления студентов о важности приобретаемых компетенций в процессе обучения в вузе;

-

4) изучить целевые установки студентов в отношении карьерных и профессиональных перспектив;

-

5) оценить востребованность студентами инфраструктуры вузов для самореализации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социологическая наука в исследовании процесса самореализации предлагает целый спектр методологических подходов. Однако «социологическое осмысление самореализации по большому счету является мозаичным, фрагментарным»; самореализация рассматривается «как бы вскользь, подспудно, оставаясь в тени основных предметов теоретических и эмпирических изысканий, будь то труд и удовлетворенность работой, ценностные ориентации, гендерные роли, трудности социализации и прочее» (Герасимова, 2015, с. 78).

Упоминания о самореализации содержатся в работах К. Маркса, считавшего, по мнению тех, кто сегодня изучает его научное наследие, свободную самореализацию человека базовой ценностью (Сушенцова и Чаплыгина, 2022, с. 196). Идеи самореализации были развиты Э. Фроммом, и прежде всего в работе «Душа человека» (Фромм, 1992), где он обратился «к проблеме человека для самого себя, самореализации человека в обществе, реализации им принципов любви, творчества, развития и формирования себя как личности» (Дорофеева, 2013, с. 207). Осмысление самореализации может происходить и в контексте феноменологии А. Шюца (Шюц, 2004), теории капитала (личностного, образовательного, профессионального) П. Бурдье (Бурдье, 2005) или теории среднего уровня Р. Мертона (Мертон, 2006).

В отечественной исследовательской практике интерес представляют работы И. С. Кона, уделившего особое внимание изучению самореализации и значимости таковой в понимании юности и взрослости (Кон, 1984); труды В. А. Ядова и А. Г. Здравомыслова, изучавших трудовую деятельность (Здравомыслов и Ядов, 2003) и представивших диспозиционную концепцию личности (Ядов и др., 2013), что расширило возможности в понимании процесса самореализации; работы И. Д. Солодниковой, комплексно рассмотревшей феномен самореализации в социологическом измерении (Солодникова, 2007a, b).

Многочисленные исследования посвящены проблемам самореализации студенческой молодежи: ценностным аспектам профессиональной самореализации (Газиева, 2023), возможностям самореализации и развития карьерных ценностей (Захаренко, 2023), вузовской среде как пространству самореализации (Большов, 2021).

Отдельные аспектысамореализации в контексте социально-гуманитарного знания исследуются в работах о проектировании жизненного пути (Киси-ленко и Шаповалова, 2023), воображаемых горизонтах будущего (Омельченко, 2023) и жизненных траекториях молодежи (Ядова, 2022), о прогнозировании профессионально ориентированных траекторий развития личности (Зеер и Степанова, 2023) и профессиональных траекторий (Третьякова, 2024), о профессиональной адаптации в современных меняющихся условиях (Амба-рова и Зборовский, 2023) и ценностных установках в карьерных достижениях (Быков и Настина, 2020).

Интерес представляют и исследования современных зарубежных авторов, посвященные восприятию процесса самореализации непрофессионалами (Krems et al., 2017), самоактуализации и самореализации, а также влиянию последней на внутреннюю мотивацию (Waterman et al., 2003), профессиональной самореализации и мотивации (Allan et al., 2016).

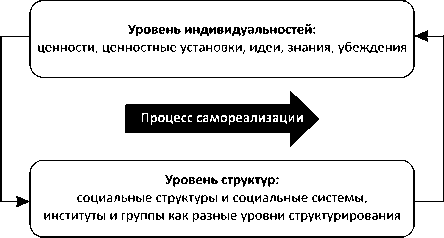

Исследование заявленной в настоящей статье проблематики базируется на деятельностно-активистском подходе (Archer, 1995; Bourdieu, 1996; Бурдье, 2005; Giddens, 1984; Гидденс 2003; Штомпка, 1996, 2005), который представляет собой результат теоретико-методологического синтеза классической и неклассической социологии и в основе которого лежит взаимообусловленное участие двух уровней социальной реальности в происходящих социальных изменениях.

Деятельностно-активистский подход интегрирует:

– теории, исследующие активность социальных субъектов (людей в социальных изменениях), или, иначе, акторов (Маркс, 2023; Вебер, 1994; Бергер и Лукман, 1995; Турен, 1998; Будон, 1998);

– теории, исследующие структурно-институциональные основания организации общества (Merton, 1938; Мертон, 2006; Парсонс, 1998, 2002).

Данная интеграция нашла свое отражение в понятии «структурная и морфогенетическая детерминация» (Штомпка, 1996), позволяющем объединить макро- и микроуровень анализа социальной реальности, общества, а также включить человека – единичного субъекта – в качестве активного элемента механизма социальных изменений, носителя определенных знаний, идей, ценностей, установок, определяющих в конечном счете его поведение (Вебер, 1994; Гидденс, 2003; Штомпка, 2005). В своей теории становления П. Штомпка отмечает, что именно люди своими действиями создают и воспроизводят контекст собственного существования, то есть воспроизводят те социальные структуры, которые, в свою очередь, становятся исходными условиями организационного или стимулирующего характера их дальнейших действий (Штомпка, 2005, с. 147–152).

Все это дает уникальную возможность применить деятельностноактивистский подход в комплексном исследовании процесса самореализации молодежи. Процесс этот можно рассматривать в контексте интеграции двух уровней социальной реальности – уровня индивидуальностей и уровня структур, структурной и морфогенетической детерминации (рис. 1). В процессе достижения целей человеком актуализируются:

– индивидуальные качества, способности, знания, ценности, установки и т. д., все то, что определяет его действия, стратегию и траекторию самореализации и образует уровень индивидуальностей;

– объективные условия жизнедеятельности, то есть те социальные структуры, которые становятся исходными условиями дальнейших действий, условиями самореализации и образуют уровень структур.

Рис. 1. Схематичное изображение процесса самореализации в контексте двух взаимообусловленных уровней социальной реальности / Fig. 1. Schematic depiction of self-realization process in the context of two interdependent levels of social reality

Источник: составлено авторами.

Эмпирической базой исследования послужили результаты авторского социологического опроса, проведенного по целевой выборке в мае – июне 2023 года в пяти городах России: Санкт-Петербурге, Белгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Общее число опрошенных – 1743 человека, из них в Санкт-Петербурге – 280 человек, в Белгороде – 70, в Екатеринбурге – 398, в Новосибирске – 697, в Хабаровске – 298 человек. Опрос проходил в форме онлайн-анкетирования по формализованной анкете. Интернет-ссылка на анкету распространялась на студенческих форумах и в пабликах. Статистическая обработка данных осуществлялась в программе SPSS Statistics версии 26.

Выборка, реализованная при онлайн-опросе, не являлась репрезентативной относительно городов и вузов, расположенных в них, а также численности студентов и была организована, по сути, по методу снежного кома. Это не позволяет считать полученные выводы достоверными в отношении генеральной совокупности – всех обучающихся в вузах России. Однако несмотря на существующее ограничение исследования, полученные в ходе социологического опроса данные, по мнению авторов, представляют научный интерес и дают возможность сделать определенные выводы о представлениях принявших участие в опросе студентов высших учебных заведений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самореализация студенческой молодежи вузов как цель государственной молодежной политики предусматривает, согласно базовым нормативнометодическим документам, формирование у студентов на уровне инди-

Тюрина Ю. А., Антончева О. А., Ляшко С. В. Самореализация обучающихся вуза в ракурсе государственной молодежной... видуальностей ценностей, компетенций и целевых установок, а на уровне структур – специализированных центров/организаций, студенческих объединений, сообществ / форм самоорганизации и интегративных условий для самореализации (подробнее об этом см.: Тюрина, 2023).

Рассмотрим эти уровни несколько подробнее.

Уровень индивидуальностей. Основополагающие ценности, которые предлагаются государством к формированию и развитию у обучающейся в вузах молодежи, содержатся в методических рекомендациях, разработанных научно-преподавательским сообществом под руководством Минобрнауки России (развитие и самореализация, профессиональные ценности, дружба, свобода и ответственность, жизнь и здоровье человека, духовнонравственные ценности, социальные ценности, общение и диалог и т. д.)3, в указе Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд)4, а также в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей)5.

Студентам, принявшим участие в анкетировании, было предложено определить, что для них является важным в жизни. Для рассмотрения был составлен список ценностей, включающий как задаваемые государством к формированию у студентов, так и базовые для поведения каждого индивида в обществе. Ответы респондентов показали, что принципиальные отличия в восприятии ценностей студентами из разных городов отсутствуют. Значения в среднем по городам нами были сведены в диаграмму (рис. 2).

Таким образом, на первом месте в рейтинге значимых ценностей оказались следующие: материальный достаток и благополучие – 75,7 %, семья – 74,2 %, здоровье и хорошее самочувствие – 77,1 %, свобода и независимость – 70 %, друзья и общение – 69,5 %. Все перечисленные ценности следует отнести к базовым.

В контексте реализации государственной молодежной политики перечисленные ценности рассматриваются не так однозначно. Здоровье как отдельная ценность и как составляющая ценности «жизнь» входит в пул ценностей,

Здоровье, хорошее самочувствие Материальный достаток, благополучие

Семья

Свобода и независимость

Дружба, общение

Любовь, романтические отношения

Уважение со стороны других

Творчество

Труд, возможность приносить пользу людям

Природа, окружающая среда

Общественное признание

Престиж

Патриотизм

Власть, возможность руководить

Популярность

Гражданственность

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 77,1

Ж\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ж 75,7

Ж\\\\\\\\\\\\\\^^^^ 74,2

5 ж

W////////Zj 41,0/////////Ж 37,6

Ж/ЖЖ 37,3

ЖЖЖ 32,5

ЖЖ жж жж

^^ 7 2

I 8,7

I 8,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Рис. 2. Обобщенные данные ответов на вопрос «Что из перечисленного для Вас является важным в жизни?», % от числа респондентов в среднем / Fig. 2. Generalized data of response to the question “Which of the following is important to you in life?”, % of the number of average respondents

Примечание: разными видами штриховки обозначены категории, значимо отличающиеся друг от друга.

Источник: составлено авторами.

утверждаемых государственной молодежной политикой в стране в целом и в высшей школе в частности. Кроме того, здоровье становится неотъемлемой частью культуры современного общества, в котором пропагандируется здоровый образ жизни, что и демонстрируют молодые люди, выбирая эту ценность как наиболее значимую для себя.

Материальный достаток и благополучие, напротив, не являются задаваемой ценностью при реализации государственной молодежной политики; более того, данная ценность рассматривается в конструкции «приоритет духовного над материальным».

Семья как приоритетная ценность для молодежи в конструкции «крепкая семья» входит и в список определенных государством традиционных российских духовно-нравственных ценностей, являющихся основой для работы с молодежью.

Свобода – ценность, которая в рамках государственной молодежной политики задается в конструктах «свобода человека», «свобода и ответственность» и рассматривается в совокупности с ценностями «коллективизм», «взаимопомощь», «взаимоуважение» и т. д. Однако последние намного менее популярны среди респондентов, чем ценность «свобода». Вероятно, это следствие прорастания идей индивидуальности и индивидуализма, самоактуализации в молодежной среде.

Свободу и независимость выбрали как значимую 70 % отвечавших. С одной стороны, это объясняется особенностью исследуемой группы: студенческая молодежь исторически была драйвером перемен. С другой стороны, это вполне можно объяснить и особенностями формирования молодого поколения в постсоветский период. Тогда в отечественное воспитание на всех уровнях образования входят идеи педоцентризма Дж. Дьюи (Дьюи, 1924), идеи свободного воспитания М. Монтессори (Монтессори, 2004), идеи предоставления обучающемуся большей свободы и самостоятельности (Крутько, 2017 и др.); в идеологии образования приоритетными становятся индивидуалистические ориентиры, сопряженные с эгоцентрическими интересами, идеи же вечных ценностей и общественной пользы оказываются на периферии (Сахарчук и др., 2023). Заметим, что ценность «свобода и независимость» более востребована у респондентов, чем «уважение со стороны других», а также «труд, возможность приносить пользу людям».

Дружба и общение входят в список базовых ценностей в ракурсе реализации государственной молодежной политики в высшей школе.

На втором месте по значимости для участников онлайн-опроса находятся любовь и романтические отношения (51,1 %) – ценность, которая также относится к базовым для любого индивида, в особенности находящегося в молодом возрасте.

На третьем месте в рейтинге – уважение со стороны других (41 %), творчество (37,6 %), труд, возможность приносить пользу людям (37,3 %) и окружающая среда (32,5 %). Определяя здоровье как важную ценность, принявшие участие в опросе меньше внимания уделяют ценности «окружающая среда», хотя от среды может напрямую зависеть уровень здоровья человека. Это вновь позволяет рассуждать о самоактуализации, значимости себя в ущерб окружающей среде и окружающим.

Творчество как деятельность, в результате которой создается новое, как то, что проявляется в интеллектуальном и научном труде (а это и есть основа функционирования высшего образования), является ценностью только для 37,6 % респондентов.

На четвертом месте оказались общественное признание (17,9 %), престиж (17,9 %), патриотизм (17,4 %) и власть (17,2 %). Между тем лидерство, умение руководить – одна из ценностей, утверждаемых в рамках государственной молодежной политики в вузе, так как получающие высшее образование рассматриваются государством в качестве будущих руководителей в профильных профессиональных сферах, то есть в качестве тех, для кого власть – инструмент управления, а общественное признание и престиж – составляющие лидерства. Ценность патриотизма выбрал практически каждый пятый респондент.

Замыкают список популярность (8,7 %) и гражданственность (8,1 %).

Компетенции (знания, умения, навыки), целенаправленно формируемые у молодежи в высшей школе, разделяют на профессиональные и те, которые принято называть надпрофессиональными. Последние позволяют молодым людям успешно интегрироваться в профессиональное сообщество, достигать успеха в различных направлениях жизнедеятельности. И если профессио- нальные компетенции обсуждаются в поле проблематики содержания образовательных программ и профессиональной подготовки будущих специалистов, то надпрофессиональным компетенциям уделяется особое внимание в работе со студенческой молодежью в рамках реализации государственной молодежной политики (Тюрина, 2023, с. 183–184).

Системное представление научно обоснованных надпрофессиональных компетенций осуществило Агентство стратегических инициатив (АСИ)6. Разработанный АСИ комплекс компетенций7 стал основой в организации разнообразных направлений работы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и базой для определения номинаций грантовых конкурсов.

Разработка «пакета» компетенций осуществлялась государством и в рамках развития центров компетенций. Создание таких центров Росмолодежью, обществом «Знание» и автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» в регионах началось по поручению В. В. Путина с января 2023 года на базе существующей или создаваемой инфраструктуры молодежной политики в субъектах Российской Федерации8. Основное предназначение центров – создание площадок для взаимодействия обучающихся, работодателей и региональных властей в решении вопросов профессионального развития студенчества. По поводу открытия данных центров Министр науки и высшего образования Российской Федерации В. Н. Фальков отметил, что «для построения успешной карьеры недостаточно профессиональных знаний. Выпускникам вузов также требуются навыки тайм-менеджмента, умение ориентироваться на результат и проявлять лидерские качества, стрессоустой-чивость, эмоциональный интеллект и другие мягкие навыки»9.

Решая свои задачи, Центры компетенций проводят диагностику компетенций у студенческой молодежи, осуществляют образовательные программы по формированию и развитию необходимых или желаемых знаний, умений, навыков. В основе деятельности центров лежит разработанная совместно с научным сообществом и работодателями матрица компетенций, представленная в таблице 1.

Список компетенций АСИ содержит компетенции, больше направленные на развитие мышления, в то время как список центров компетенций включает также компетенции мотивации и т. д. Именно последний список актуализируется в последние годы в работе со студенческой молодежью в рамках реализации профильной государственной политики в высшей школе. Он стал

Таблица 1 / Table 1

Матрица компетенций, разработанная центрами компетенций / Competency matrix developed by competence centers

|

Блок |

Компетенции |

|

Управление взаимодействием |

Лидерство, эмоциональный интеллект, оказание влияния, партнерство/сотрудничество, клиентоориентированность, наставничество |

|

Управление задачами |

Анализ информации и выработка решения, планирование и организация, стратегическое мышление, следование правилам и процедурам |

|

Энергия |

Ориентация на результат, стрессоустойчивость, инновационность, адаптивность/гибкость, саморазвитие |

|

Общие знания |

Цифровая грамотность, финансовая грамотность, правовая грамотность, коммуникативная грамотность |

Источник: сайт АНО «Россия – страна возможностей»10

основой и для разработки анкеты авторского исследования. Однако в анкету были включены и компетенции из списка АСИ.

Для выявления степени важности тех или иных компетенций студентов попросили оценить по 5-балльной шкале, насколько важны для них компетенции, включенные в предлагавшийся далее список. Следует отметить, что студенты высоко оценили важность представленных для оценки компетенций – средний балл варьирует от 3,9 до 4,4: 4,4 балла получили способность анализировать информацию и принимать решение на ее основе и саморазвитие, а 3,9 балла – способность оказывать влияние на других людей, инновационность, умение действовать в соответствии с приказами и распоряжениями, эмпатия и способность быть наставником. Рассматривая оба списка компетенций (АСИ и центров компетенций), укажем, что для студентов, принявших участие в анкетировании, наиболее важным является прагматичное отношение к делу, дисциплинированное выполнение определенных задач для достижения поставленной цели, в том числе на основе стратегического мышления, при эффективно принятых решениях с использованием соответствующих ресурсов. Все это возможно при ориентации на партнерские отношения и сотрудничество, командную работу и установление необходимых коммуникаций.

Проведенный в рамках исследования кластерный анализ позволил выделить три группы студентов, различающихся своими представлениями о важности тех или иных представленных в списках компетенций.

В первую группу вошли 41,2 % студентов – от 30,4 % в Санкт-Петербурге до 47,3 % в Новосибирске. Условно студентов этой группы можно назвать «прагматиками». Для них характерны высокие оценки компетенций «саморазвитие», «способность анализировать информацию и вырабатывать решение на ее основе», «целеустремленность», «ориентация на результат»,

-

10 Центры компетенций [Электронный ресурс] // Там же. URL: https://rsv.ru/competitions/ internship/1/198/ (дата обращения: 31.01.2024).

«стрессоустойчивость», «умение планировать и организовывать», «способность к партнерству и сотрудничеству», «дисциплинированность», «умение работать в команде», «умение стратегически мыслить», «коммуникативная грамотность».

Бо́льшая часть высоко оцененных студентами компетенций относится к компетенциям блоков «управление задачами» и «энергия» в списке центров компетенций. Компетенции из блока «управление взаимодействием» были оценены ниже.

Вторая группа немного более многочисленна и составляет 46,7 % студентов – от 40,5 % в Новосибирске до 61,4 % в Санкт-Петербурге. Условно вторую группу можно назвать «конформисты». Это молодые люди, способные жить в быстро меняющемся мире, гибкие и адаптивные, критически мыслящие, обладающие эмоциональным интеллектом и необходимыми знаниями, мотивированные к активной деятельности и получающие от нее удовлетворение, готовые быть лидерами.

Представители этой группы высоко оценили такие компетенции, как «способность жить в быстро меняющимся мире», что имеет серьезное значение при все возрастающей скорости технологических, социально-экономических и прочих изменений; «адаптивность и гибкость», что актуально и важно в контексте мира скоростей; «способность критически мыслить» в расширяющемся пространстве разнообразной информации; «эмоциональный интеллект»; «финансовая грамотность»; «трудолюбие»; «лидерские качества».

Студентами второй группы были высоко оценены компетенции из блоков «управление взаимодействием», «общие знания», «энергия». В этом проявилась ориентация на компетенции современного мира, необходимые в условиях цифрового развития, компетенции человеческого взаимодействия, мотивации, а также компетенции в области финансовых и правовых знаний, ранее считавшихся исключительно специализированными.

Третью группу образовали 12,1 % студентов. Она оказалась самой немногочисленной. Наибольшая доля таких студентов обучается в Хабаровске (15,1 %), наименьшая – в Санкт-Петербурге (8,2 %). Условно эту группу можно назвать «организованные исполнители». Студенты этой группы высоко оценили такие компетенции, как «цифровая грамотность», «способность быть клиентоориентированным», «умение следовать правилам и процедурам», «способность быть наставником», «инновационность», «умение действовать в соответствии с приказами и распоряжениями», «эмпатия», «способность оказывать влияние на других людей». В целом представителя третьей группы можно описать следующим образом: обладает цифровыми компетенциями, клиентоориентирован, способен выполнять технологические задачи и встраиваться в организационную структуру предприятия/учреждения, может быть наставником, передавая опыт и обеспечивая процесс адаптации молодых сотрудников, эффективно вступает в межличностные отношения в организационных и технологических процессах.

В целях выявления планов на будущее студентам, принявшим участие в опросе, был задан вопрос «Кем Вы себя видите после окончания вуза через пять лет?».

Моделируя свое будущее, относительное большинство респондентов (31,5 %) указали, что хотят стать специалистами в своей области, причем реже всего на это указывали респонденты из Новосибирска. Руководителями высшего звена видят себя четверть (24 %). В этой категории доля новосибирцев выше долей представителей других городов – 34,1 % против 17,1–24,1 %. Заявили, что будут руководителями среднего звена, в среднем по городам 10,2 %. Чаще всего это петербуржцы (13,6 %), реже всего – новосибирцы (8,2 %). Владельцами бизнеса видят себя немногие (в среднем 16,5 %), реже всего – хабаровчане (10,4%). Категорию «Другое» (1,7 %) образуют высказывания студентов, связанные с непониманием своей перспективы. Например, «самозанятым», «работником престижной сферы деятельности», «творчески развитой личностью» и т. д.

Доля будущих руководителей высшего звена ниже всего среди «конформистов» – 17,8 % против 34,4–38 % среди других групп. Напротив, среди них высока доля специалистов своего дела – 34 % против 19,5–26 %. Предпринимателей меньше всего среди «организованных исполнителей», а больше всего – среди «прагматиков», что вполне объяснимо.

Целевые установки в молодежной среде, актуализированные в государственной повестке11 и обсуждаемые на профильных мероприятиях, совещаниях и конгрессах под эгидой Минобрнауки России12, возможно представить следующим образом:

– индивидуальная траектория образования;

– профессиональный рост;

– конкурентоспособность на рынке труда;

– способность жить в быстро меняющемся мире;

– развитие личности с твердыми ценностными ориентирами и устойчивым мировоззрением.

Все перечисленные установки были представлены участникам анкетирования, которые оценили их выше 4 баллов (по 5-балльной шкале, где 1 – абсолютно неважны, 5 – определенно важны), продемонстрировав значимость таковых в студенческой среде. При этом в оценках есть определенные различия. Так, прагматичность, столь ярко продемонстрированная отвечавшими на вопрос о компетенциях, проявилась и в ответах на данный вопрос. Профессиональный рост в представлениях студенчества выступает наиболее важной целевой установкой – среднее значение 4,3, а индивидуальная траектория – наименее важной, хотя организации именно этого условия получения образования и самореализации в высшей школе государство уделяет особое внимание. Сходные с установкой «профессиональный рост» оценки получили установки «развитие личности с твердыми ценностными ориентациями и устойчивым мировоззрением», «способность жить в быстро меняющемся мире» и «конкурентоспособность».

Рассуждая о ценностях, компетенциях и целевых установках, респонденты в большей степени демонстрируют ориентацию на профессиональный рост, желание получить компетенции «прагматика» и культивировать в себе ценности свободного индивидуалиста, желающего стать профессионалом в своей сфере.

Уровень структур. Базовые условия самореализации обучающихся в высшей школе содержатся в нормативно-методической документации об организации работы с молодежью в вузах13, в рекомендациях по содержанию функционала должностных лиц и по организационной структуре воспитательного блока (Тюрина, 2023, с. 187–188). Таковыми обязательными условиями организации жизнедеятельности студентов являются:

– создание условий для развития студенческих объединений и сообществ, различных форм конструктивной самоорганизации студенчества;

– наличие и функционирование специализированных центров и структурных подразделений, работа профильных специалистов;

– формирование интегративных условий самореализации обучающихся.

Мнение студентов об условиях самореализации в вузе в целом, судя по ответам респондентов, складывается положительное. С точки зрения половины участников опроса (в среднем 51,9 %), условия определенно созданы; 40,9 % считают, что еще есть над чем поработать. Различия в ответах из разных городов представлены в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2

Обобщенные данные ответов на вопрос «Как Вы считаете, созданы ли в Вашем вузе условия для самореализации студентов?», % от числа респондентов / Generalized data of response to the question “Do you think your university has created conditions for students’ self-realization?”, % of the number of respondents

|

Город |

Определенно созданы |

Скорее созданы, но есть над чем работать |

Скорее не созданы |

Определенно не созданы |

Трудно сказать |

|

Новосибирск |

71,4 |

26,4 |

0,9 |

0 |

1,3 |

|

Хабаровск |

50,7 |

43,3 |

3,7 |

1,0 |

1,3 |

|

Санкт-Петербург |

35,4 |

55,0 |

6,1 |

0,7 |

2,9 |

|

Екатеринбург |

50,8 |

41,2 |

3,5 |

0,8 |

3,8 |

|

Белгород |

51,4 |

38,6 |

5,7 |

1,4 |

2,9 |

Источник: таблицы 2–6 составлены авторами.

Создание условий для развития студенческих объединений и сообществ, различных форм конструктивной самоорганизации студенчества . Наиболее массовыми в студенческой среде в разрезе участия/организации/ деятельности являются первичные профсоюзные организации студентов и аспирантов (23,3 %) и советы студентов/аспирантов / советы обучающихся / самоуправление (23,2 %). Популярны («знаю, но активно не участвую») лига

КВН (62,4 %), студенческий спортивный клуб / спортивные команды, спортивные объединения (61,9 %), творческие (театральные, вокальные, танцевальные и др.) объединения (60,7 %), студенческий добровольческий центр / волонтерские объединения, движения (58,9 %).

Обеспокоенность вызывает то, что в среднем активно участвуют или являются организаторами в задаваемых/желаемых государством объединениях, сообществах / формах самоорганизации только 16,7 % студентов, принявших участие в опросе (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

Обобщенные данные ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что-то слышали или ничего не знаете и не слышали о...», в среднем по городам, % от числа респондентов / Generalized data of response to the question “Do you know or have you heard something or do you know nothing and have not heard of...”, average by cities, % of the number of respondents

|

Вариант ответа Вариант вопроса |

Знаю, являюсь активным участником/ организатором |

Знаю, но активно не участвую |

Что-то слышал |

Не знаю, слышу об этом впервые |

Трудно сказать |

|

Совет студентов/аспиран-тов / совет обучающихся / самоуправление |

23,2 |

51,3 |

19,8 |

3,7 |

1,9 |

|

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов |

23,3 |

50,3 |

17,1 |

7,0 |

2,4 |

|

Студенческая медиаслужба |

12,9 |

54,9 |

22,5 |

6,5 |

3,3 |

|

Студенческое научное общество |

14,1 |

56,4 |

22,5 |

4,2 |

2,8 |

|

Студенческий спортивный клуб / спортивные команды, спортивные объединения |

18,5 |

61,9 |

16,9 |

1,0 |

1,6 |

|

Профильные студенческие отряды |

16,0 |

54,8 |

20,5 |

5,6 |

3,1 |

|

Студенческий добровольческий центр / волонтерские объединения, движения |

16,6 |

58,9 |

20,1 |

2,7 |

1,8 |

|

Лига КВН |

10,9 |

62,4 |

19,5 |

4,6 |

2,5 |

|

Творческие объединения (театральные, вокальные, танцевальные и др.) |

14,5 |

60,7 |

18,9 |

3,5 |

2,3 |

Наличие и функционирование специализированных центров и структурных подразделений, работа профильных специалистов. Ответы на вопрос о наличии в вузе обязательных к созданию/организации структур- ных подразделений / инфраструктуры / видов деятельности представлены в таблице 4.

Большинство респондентов отмечают наличие в их вузе кураторов-преподавателей (94,3 %), спортивной инфраструктуры – спортивных залов, бассейнов, спортивных площадок, стадионов (92,7 %), наставников-старшекурсников (87,8 %). Менее всего осведомлены участники опроса о наличии в вузе центра карьеры: знают о нем половина – 53,3 %, затрудняются ответить 38 % и точно уверены, что такого центра нет, 8,7 %. Второе место в антирейтинге занимают отдел социальной защиты – утверждают, что такой отдел есть, 67 % студентов и затрудняются ответить 28,6 %; служба психологической помощи / психологический центр – 68,2 % убеждены, что такое подразделение есть, и 23,9 % затрудняются ответить; а также управление по молодежной политике / воспитательной деятельности – 76,1 % знают о его существовании и 21,6 % затрудняются ответить. Хотя это базовые структурные подразделения, ядро воспитательного блока в вузе, что зафиксировано в рекомендациях Минобрнауки России.

Таблица 4 / Table 4

Обобщенные данные ответов на вопрос «В Вашем вузе есть или нет...», в среднем по городам, % от числа респондентов / Generalized data of answers to the question “Does your university have it or not?”, average by city, % of the number of respondents

|

Вариант ответа Вариант вопроса |

Есть |

Нет |

Трудно сказать 21,6 |

|

Управление по молодежной политике / воспитательной деятельности |

76,1 |

2,3 |

|

|

Центр карьеры |

53,3 |

8,7 |

38,0 |

|

Отдел социальной защиты |

67,0 |

4,0 |

28,6 |

|

Служба психологической помощи / психологический центр |

68,2 |

8,0 |

23,9 |

|

Студенческое пространство для разнообразных студенческих активностей во внеучебное время |

87,2 |

4,3 |

8,5 |

|

Спортивная инфраструктура (спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, стадионы) |

92,7 |

3,2 |

4,1 |

|

Инфраструктура для творчества |

73,4 |

7,3 |

19,3 |

|

Инфраструктура для научной деятельности |

85,8 |

3,2 |

11,0 |

|

Помещения/локации для общественной студенческой деятельности |

84,3 |

5,1 |

10,5 |

|

Кураторы-преподаватели |

94,3 |

1,9 |

0,8 |

|

Наставники-старшекурсники |

87,8 |

4,9 |

7,4 |

Формирование интегративных условий самореализации обучающихся. Отвечая на вопросы об интегративных условиях самореализации в вузе – возможности получения желаемого образования, формировании компетенций, выстраивании траектории профессионального становления, трудоустройстве, безопасной социальной и психологической среде, равноправном участии в организации жизнедеятельности вуза, – студенты продемонстрировали представляющие интерес результаты (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5

Обобщенные данные ответов на вопросы о сформированности профессиональных и надпрофессиональных компетенций, в среднем по городам, % от числа респондентов /

Generalized data on responses to questions about the development of professional and supra-professional competencies, average by cities, % of the number of respondents

|

Вариант ответа |

Hard skills |

Soft skills |

|

Да, полностью достаточно |

32,1 |

38,2 |

|

Скорее достаточно |

45,7 |

48,1 |

|

Скорее недостаточно |

18,6 |

22,5 |

|

Абсолютно недостаточно |

3,6 |

2,1 |

Студенты неоднозначно смотрят на качество образования. Так, на вопрос «Насколько Вы удовлетворены в целом качеством получаемого образования в Вашем вузе?» в среднем по городам только 39,9 % ответили, что полностью удовлетворены. Сомневаются в этом («трудно сказать») 7,2 %, ответ «совершенно не удовлетворен» дали 4,1 %.

Неоднозначная оценка наблюдается и в представлениях студентов о степени сформированности получаемых компетенций в вузе. На вопрос «Как Вы считаете, после окончания вуза Вам будет достаточно профессиональных знаний и навыков (hard skills), полученных в вузе, чтобы быть конкурентными на рынке труда?» ответ «полностью достаточно» выбрали в среднем по городам лишь 32,1 % опрошенных. На вопрос «А надпрофессиональных компетенций (soft skills), таких как лидерские качества, способность работать в условиях многозадачности, финансовая грамотность и т. д.?» аналогично ответили 38,2% респондентов.

Как было указано ранее в статье, более трети студентов сомневаются в существовании в вузе центра карьеры (38 %). Сомнение они высказывают и по поводу условий самореализации, формирование которых входит в функционал данных центров. Так, 27 % считают, что в их вузе не осуществляется помощь в выстраивании индивидуальной профессиональной и карьерной траектории, 17,3 % – помощь в трудоустройстве; 16 % отмечают отсутствие условий взаимодействия с работодателями.

Таблица 6 / Table 6

Распределение ответов на вопрос «Созданы ли в Вашем вузе условия для карьерного и профессионального роста?», в среднем по городам, % от числа респондентов /

Distribution of answers to the question “Have your university created conditions for career and professional growth?”, average by cities, % of the number of respondents

|

Условие для карьерного и профессионального роста |

Вариант ответа |

|

|

Да |

Нет |

|

|

Приобретение требуемых компетенций |

91,7 |

8,3 |

|

Взаимодействие с работодателями |

84,0 |

16,0 |

|

Помощь в выстраивании индивидуальной профессиональной и карьерной траектории |

73,0 |

27,0 |

|

Помощь в трудоустройстве |

82,7 |

17,3 |

При невысоком уровне участия в различных формах самоорганизации и студенческих объединениях в среднем по городам 55,5 % респондентов считают, что администрация их вуза поддерживает студенческие сообщества и индивидуальные инициативы (возможность создать на площадках вуза свое объединение, реализовать инициативу в общественной, творческой, спортивной или иной деятельности), 27,1 % отметили, что скорее поддерживает, и только 1,4 % дали отрицательный ответ.

В среднем по городам половина опрошенных (54 %) считают, что в их вузе созданы условия и для участия студентов в федеральных, региональных, краевых, городских молодежных социально значимых проектах (речь о проектах Минобрнауки России и платформы «Россия – страна возможностей», о форумной кампании Росмолодежи, региональных программах, конкурсах, форумах и т. д.). 29,2 %, то есть треть респондентов, отметили, что скорее такая возможность есть; 3,2 % дали отрицательный ответ. Велика доля (13,6 %) затруднившихся ответить.

Студенты отмечают возможность участия в подготовке программных и нормативных документов в области молодежной политики, студенческой жизни в вузе. В среднем по городам 44,3 % ответили, что такая возможность определенно есть; 31,6 % – скорее есть, чем нет; 5,9 % – скорее нет; 1,2 % дали отрицательный ответ. Также велика доля затруднившихся ответить – 16,9 %.

Формирование партнерских отношений при организации образовательного процесса и внеучебной деятельности в контексте субъект-субъектной парадигмы является частью работы с молодежью в вузе. Выполнение данного условия в обеспечении самореализации обучающихся в представлениях студенчества выглядит следующим образом:

– налажена двусторонняя прямая коммуникация с администрацией вуза через совет обучающихся, профсоюз обучающихся, институт старост и т. д. – 80,8 %;

– есть возможность обратиться к администрации вуза напрямую (написать письмо, позвонить на горячую линию, записаться на прием и т. п.) – 77,7 %;

– организовано участие студентов в опросах по различным проблемам студенческой жизни – 77,9 %.

Сомнение студентов по поводу существования отдела социальной защиты (28,6 %) частично можно объяснить специализированной работой отдела, ориентированной на особые категории обучающихся, однако 23 % сомневаются и в организации социальной защиты студентов, а 3 % утверждают, что социальная защита студентов отсутствует. 23 % студентов, отвечая на вопрос о психологическом сопровождении, являющемся обязательным условием работы с молодежью в вузах, считают, что у них нет возможности обратиться за такой помощью.

Положительно студенты смотрят на организацию внеучебной деятельности. Так, на вопрос «Организована ли в Вашем вузе разнообразная внеучебная деятельность (студенческий туризм, занятия спортом, творчеством, общественной, социально значимой деятельностью)?» большинство респондентов ответили утвердительно – от 55,7 % в Санкт-Петербурге (ответ «студенческий туризм») до 98,7 % в Новосибирске («занятия спортом»).

Таким образом, процесс самореализации студентов вузов отличается противоречивыми тенденциями. Исследование показало, что, несмотря на предпринимаемые государством усилия, произошло смещение ценностей, разделяемых студенческой молодежью, в сторону прагматизма и приоритета материального над духовным. Ценности труда, возможности приносить пользу людям и творчества разделяет всего треть респондентов. Только для каждого шестого участника исследования патриотизм является ценностью, а гражданственность – лишь для каждого двенадцатого. Иными словами, на уровне индивидуальностей ценности и установки, задаваемые государством, представляются недостаточно сформированными, что может отрицательно повлиять на результаты самореализации личности.

В ходе опроса также удалось выяснить, что вузы обладают достаточным инфраструктурным потенциалом для воспитательной работы и социализации студентов. Однако далеко не все элементы инфраструктуры востребованы обучающимися. Лишь 17 % опрошенных активно включены во внеучебную деятельность вуза, что также ослабляет возможности самореализации молодежи в период получения высшего образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Усилия государства по реализации молодежной политики нашли свое отражение в создании интегративных условий для самореализации студентов в вузах. Это подтверждают данные проведенного авторами статьи социологического опроса. Абсолютное большинство опрошенных указали на наличие специализированной инфраструктуры, позволяющей им осваивать надпрофессиональные компетенции, значимость которых высоко оценивается обучающимися.

Вместе с тем следует отметить, что существуют значительные расхождения между целевыми установками государства на формирование ценностей молодежи и тем, что декларируют сами обучающиеся. Ценности, компетенции, целевые установки в представлениях студенчества смещаются в сторону прагматизма, индивидуализма и свободы деятельности. Без внимания обучающихся остаются столь важные в современном меняющемся мире, предполагающем дальнейшее развитие технологий и конкурирование с цифровыми аналогами интеллекта, мотивационно-побуждающие компоненты, как то: инновационность, творчество, трудолюбие, эмпатия и т.д. Не являются значимыми для участников опроса наставничество, уважение и признание, возможность приносить пользу людям, что, напротив, актуализируется в ситуации, когда необходима интеграция общества, достижение им социальных и экономических целей развития страны. Инфраструктура, созданная в вузах для самореализации обучающихся, не всегда востребована ими в полной мере. Наиболее привлекательной остается инфраструктура развлечений и спорта.

Таким образом, во-первых, цели, ценности и компетенции молодежи требуют более глубокого осмысления в условиях развития цифрового общества, общества гибких взаимосвязей и стремительных изменений. В этой связи деятельностно-активистский подход имеет широкую эвристическую перспективу для изучения самореализации молодежи и позволяет комплексно взглянуть на проблему с учетом особенностей самореализации обучающихся в вузе.

Во-вторых, осуществляя государственную молодежную политику, необходимо четко определять цели для молодежи как основного драйвера общественного развития и в этой связи разработать новую концепцию социальной мобильности, предложить и гарантировать функционирование социальных лифтов, которые обеспечат целедостижение для молодых людей. Выявленные ориентиры на будущее принявших участие в анкетировании демонстрируют меньшее желание быть организаторами или руководителями в профессиональной сфере деятельности, хотя именно высшее образование предполагает формирование профессиональной элиты.

В-третьих, для вовлечения в процессы, способствующие самореализации, вузам следует ориентироваться на реальные потребности студенческой молодежи. Для этих целей полезно формировать «пул конструктивных идей/инициатив», получаемых путем мониторинга запросов и предложений студентов, и не только тех, кто уже участвует в существующих формах/ проектах/объединениях. Это позволит оперативнее принимать решения и активизировать деятельность по формированию и развитию у обучающихся востребованных умений и навыков. По данным, полученным в процессе анкетирования, в вузах создаются определенные государством условия для самореализации студенческой молодежи, но только пятая часть обучающихся является активным участником конструктивных форм самоорганизации, менее половины респондентов удовлетворены качеством получаемого образования и примерно треть отмечает отсутствие помощи в выстраивании индивидуальной профессиональной и карьерной траектории.

Список литературы Самореализация обучающихся вуза в ракурсе государственной молодежной политики

- Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Профессиональная адаптация вузовских студентов в меняющемся мире профессий // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 2. С. 191-223. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-2-191-223.

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. с нем. Е. Д. Руткевич. М.: Медиум, 1995. 323 с.

- Большое В. Б. Вузовская среда как пространство самореализации студенческой молодежи // Социальная компетентность. 2021. Т. 6, № 1. С. 93-112.

- Будон Р. Место беспорядка: Критика теорий социальных изменений / Пер. с фр. М. М. Кириченко; науч. ред. пер. М. Ф. Черныш. М.: Аспект пресс, 1998. 283 с.

- Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр., общ. ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2005. 288 с.

- Быков А. В., Настина Е. А. Взаимосвязи ценностных установок и карьерных достижений (по данным исследования молодежи) // Социологические исследования. 2020. № 8. С. 67-77. https://doi.org/10.31857/S01321625000 9288-9.

- Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М. И. Левиной, Е. С. Петрушевской, А. В. Михайлова, С. В. Карпушиной. М.: Юрист, 1994. 704 с.

- Газиева И. А. Ценностные детерминанты профессиональной самореализации молодежи // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2023. Т. 29, № 2. С. 219-243. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2023-29-2-219-243.

- Герасимова К. Г. Особенности социологического подхода к пониманию самореализации [Электронный ресурс] // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. Т. 12, № 3. С. 77-81. URL: https://www.elibrary. ru/download/elibrary_24601271_41752908.pdf (дата обращения: 03.02.2024).

- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Пер. с англ. И. Тюрина. М.: Акад. проект, 2003. 538 с.

- Дорофеева Е. В. Человек для себя: философская антропология Э. Фромма // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 5. С. 207-212.

- Дьюи Д. Школа и общество: руководство для преподавателей / Пер. с англ. Г. А. Лучинского. М.: Гос. изд-во, 1924. 174 с.

- Захаренко О. А. Возможности для самореализации и развития карьерных ценностей среди студенческой молодежи в России // Наука и высшее образование в XXI веке: пространство возможностей и векторы развития. Сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. Т. И. Грабельных. Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2023. С. 582-584.

- Здравомыслов А. Г., Ядов В. А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2003. 485 с.

- Зеер Э. Ф., Степанова Л. Н. Акмеологическая технология прогнозирования индивидуальных профессионально-ориентированных траекторий развития личности студентов // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 6. С. 69-98. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-6-69-99.

- Кисиленко А. В., Шаповалова И. С. Проектирование жизненного пути или каким молодежь видит свое будущее? // Социологические исследования. 2023. № 2. С. 83-94. https://doi.org/10.31857/S013216250024385-6.

- Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. 335 с.

- Крутько И. С. Психотехнологии в работе с молодежью. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 188 с.

- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. М.: АСТ, 2023. 210 с.

- Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. Е. Н. Егоровой и др. М.: АСТ, Хранитель, 2006. 873 с.

- Монтессори М. Дети - другие / Пер. с нем. Н. Нефедовой. М.: Карапуз, 2004. 336 с.

- Омельченко Е. Л. Воображаемые горизонты будущего. Жизненные ориентиры и миграционные планы молодежи Северо-Западного региона России // Социологические исследования. 2023. № 12. С. 121-135. https://doi.org/10.31857/ 8013216250029342-9.

- Парсонс Т. О социальных системах / Пер. с англ. Е. Молодцовой, В. Степанова, Г. Беляевой и др. М.: Акад. проект, 2002. 830 с.

- Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева. М.: Аспект Пресс, 1998. 269 с.

- Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная концепция / В. А. Ядов, А. А. Семенов, В. В. Водзинская и др. 2-е расш. изд. М.: ЦСПиМ, 2013. 374 с.

- Сахарчук Е. С., Киселева И. А., Баграмян Э. Р. и др. Аксиология образования: идеалы и объединяющие ценности в социальном воспитании современной студенческой молодежи // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 3. С. 67-96. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-3-67-96.

- Солодникова И. В. Самореализация личности в зрелом возрасте (социологический анализ): автореф. дисс.... д-ра социол. наук. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2007а. 56 с.

- Солодникова И. В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни // Социологические исследования. 2007Ь. № 2. С. 32-39.

- Сушенцова М. С., Чаплыгина И. Г. Природа гуманизма и материализма в концепции человека К. Маркса // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 1. С. 181-200. https://doi.org/10.31737/2221-2264-2022-53-1-9.

- Третьякова В. С. Сценарии прогнозирования профессионального будущего студенческой молодежи // Образование и наука. 2024. Т. 26, № 1. С. 54-81. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2024-1-54-81.

- Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии / Пер. с фр. Е. А. Самарской. М.: Науч. мир, 1998. 203 с.

- Тюрина Ю. А. Государственная молодежная политика: вуза в обеспечении условий самореализации, обучающихся // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2023. Т. 20, № 2. С. 183-190. https://doi.org/10.31079/1992-2868-2023-20-2-183-190.

- Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. Т. В. Панфиловой, Т. И. Перепеловой. М.: Республика, 1992. 430 с.

- Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. М. Червонной. М.: Логос, 2005. 664 с.

- Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В. А. Ядова. М.: Аспект-Пресс, 1996. 416 с.

- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. В. Г. Николаева, С. В. Ромашко, Н. М. Смирновой. М.: Рос. полит. энцикл., 2004. 1056 с.

- Ядова М. А. Жизненные траектории молодежи в XXI веке: риски и возможности // Социологические исследования. 2022. № 2. С. 83-93. https://doi. org/10.31857/S013216250011067-6.

- Allan B. A., Autin K. L., Duffy R. D. Self-determination and meaningful work: Exploring socioeconomic constraints // Frontiers in Psychology. 2016. Vol. 7. Art. № 71. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00071.

- Archer M. S. Realism social theory: The morphogenetic approach. Melbourne: Cambridge University Press, 1995. 354 p. https://doi.org/10.1017/ CB09780511557675.

- Bourdieu P. The state nobility: Elite schools in the field of power. Cambridge: Polity Press, 1996. 475 p.

- Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press, 1984. 402 p.

- Krems J. A, Kenrick D. T., Neel R. Individual perceptions of self-actualization: What functional motives are linked to fulfilling one's full potential? // Personality and Social Psychology Bulletin. 2017. Vol. 43, № 9. P. 1337-1352. https://doi. org/10.1177/0146167217713191.

- Merton R. K. Social structure and anomie // American Sociological Review. 1938. Vol. 3, № 5. Р. 672-682. https://doi.org/10.2307/2084686.

- Waterman A. S., Schwartz S. J., Goldbacher E. et al. Predicting the subjective experience of intrinsic motivation: The roles of self-determination, the balance of challenges and skills, and self-realization values // Personality and Social Psychology Bulletin. 2003. Vol. 29, № 11. P. 1447-1458. https://doi.org/10.1177/0146167203256907.