Саморемонт изображений периодического транспаранта в плоскостях Тальбота

Автор: Малов А.Н., Фещенко В.С.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 26, 2004 года.

Бесплатный доступ

В работе экспериментально рассмотрен эффект самореставрации изображения периодического объекта в плоскостях Тальбота. Путем сравнительного исследования параметров изображения в параксиальной области и в боковых лепестках дифракции показано, что изображения в боковых лепестках более устойчивы к повреждениям исходного транспаранта. На основании этих исследований, проанализированы механизмы, влияющие на ухудшение качества изображения в параксиальной области и в боковых лепестках.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058618

IDR: 14058618

Текст научной статьи Саморемонт изображений периодического транспаранта в плоскостях Тальбота

Использование когерентно-оптических методов и систем для обработки, представления и хранения информации обеспечивает прогресс в современных информационных технологиях. В связи с этим, уже длительное время, большой интерес вызывает изучение пространственно-периодичных электромагнитных полей, возникающих при дифракции света на периодических транспарантах, которые используются в лазерных технологических установках [1], системах промышленной и бесконтактной диагностики и метрологии [2, 3], при обработке оптической информации и построения изображений [2, 4, 5].

Особое внимание при этом уделяется количественному и качественному изучению эффекта Тальбота [2]. Это связано с таким интересным свойством изображений построенных с помощью этого эффекта, как самореставрация [6, 7]. К настоящему времени проведено множество исследований как эффекта Тальбота, так и связанного с ним эффекта саморес-таврации. Но если для эффекта Тальбота разработана глубокая теория, например [8-11], то исследования эффекта самореставрации носили в основном прикладной и преимущественно качественный характер [12]. Кроме того, незаслуженно была обойдена вниманием непараксиальная область при дифракции Френеля. Так, если для пространственных частот разделенных при дифракции Фраунгофера в когерентной оптике закрепился термин «порядок дифракции», то для изображений, получаемых в этой области при дифракции Френеля, даже нет своего особого термина. В данной статье мы использовали для их обозначения и разграничения с изображениями, полученными в классическом эффекте Тальбота, термин, взятый из радиофизики – «боковой лепесток», по аналогии с боковым лепестком диаграммы направленности антенны.

Ранее [13-15] нами были качественно рассмотрены свойства изображений периодического объекта при внеосевом эффекте Тальбота. В [13] было показано, что можно, используя пространственные частоты fx и fy от двух разных транспарантов с одинаковым рисунком, синтезировать полноценные изображения во внеосевой области, т.е. в боковых лепестках. Было замечено, что качество этих изображений было выше, чем в классическом эффекте Тальбота. Кроме того, было сделано предположение, что эти изображения должны быть более ус- тойчивы к повреждениям первоначального транспаранта, т.к. пространственный спектр повреждений обычно уже пространственного спектра элементарных изображений.

В этой работе мы количественно и качественно исследуем свойства изображений в плоскостях Тальбота путем сравнения их свойств в параксиальной области и в боковых лепестках.

Методика эксперимента

Для подтверждения заключений сделанных в [13] были проделаны эксперименты по изучению влияния повреждения периодического транспаранта на качество изображений в приосевых плоскостях Тальбота и в боковом лепестке.

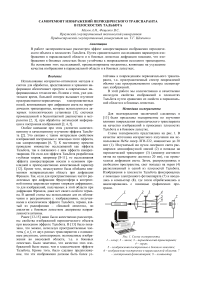

Схема эксперимента представлена на рис. 1. В качестве источника когерентного излучения мы использовали HeNe лазер ЛГН-222, мощностью до 30 мвт (1). Излучаемый им пучок лазерного света расширялся длиннофокусной линзой (2) и попадал на периодический транспарант (3) (диаметр светового пятна на транспаранте достигал 20 мм), где происходила дифракция света. Затем, распространяясь в свободном пространстве, свет попадал на экран (4) расположенный в одной из плоскостей Тальбота. Изображения в плоскости Тальбота фиксировались с помощью электронного фотоаппарата (7) и вводились в компьютер (8), где затем обрабатывались и анализировались с помощью графических программ.

Рис. 1. Схема эксперимента.

1 – лазер; 2 – линза; 3 – периодический транспарант;

4 – экран;

5 – изображения построенные в боковом лепестке;

6 – изображение построеные в параксиальной области; 7 – электронный фотоаппарат; 8 – компьютер

Нами производилось пять снимков изображений с одной точки при одной экспозиции и после этого каждое изображение вводилось в компьютер и обрабатывалось отдельно. Затем результат усреднялся.

Фазовые транспаранты размером 35х25 мм изготовлялись по методике дубящего отбеливания [16]. Они были абсолютно прозрачными, с коэффициентом мультипликации равным 7. Период транспарантов составлял d =0,6 мм-1.

Повреждения наносились в виде квадрата в центральной области транспаранта с помощью абсолютно непрозрачных черных чернил под микроскопом. Всегда закрашивалось целое число изображений. Количество закрашенных изображений соотносилось со всеми освещенными лазерным пучком изображениями и выражалось в процентах.

В качестве обобщенного критерия качества изображений нами был принят средний контраст изображения выраженный по следующей формуле:

следовало ожидать, т.е. он монотонно уменьшается с увеличением количества повреждений. Это связано как с уменьшением общей интенсивности изображения в центральном регионе (рис. 2б), так и с повышением общего уровня шумов, вносимых нарушением регулярной структуры изображения и дифракцией света на краях дефекта.

K

a

N

E (I max - I min ) n n=0

/ N

где ( I max – I min ) – разность между интенсивностью соседних максимумов и минимумов, N – количество измерений.

Нами также фиксировалась средняя интенсивность изображения.

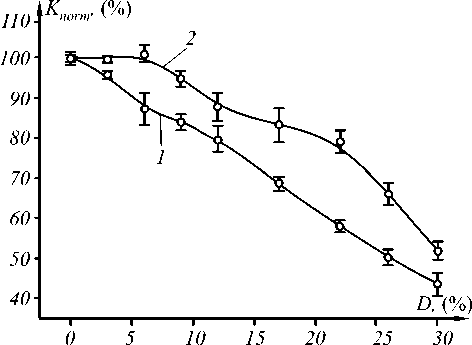

где I n – интенсивность излучения в каждой точке изображения, N – количество измеренных точек.

В связи с тем, что общая интенсивность изображения в боковых лепестках ниже, чем в параксиальной области мы производили нормировку среднего контраста и средней плотности относительно этих же параметров изображения без повреждений. Что можно выразить в виде соотношений:

K norm

fr N

E ( I max J_ n = 0

^^^^^^B

I min ) n

повр

A

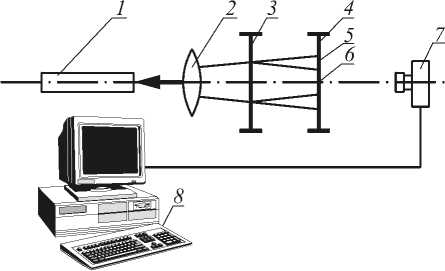

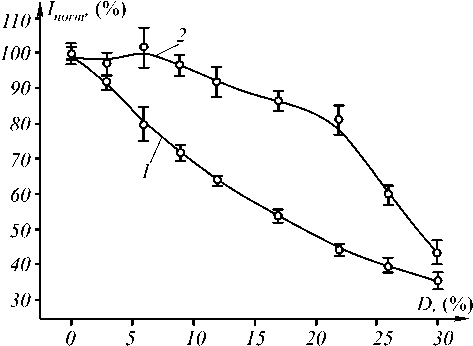

Рис. 2a. Зависимость нормированного контраста изображения от процента повреждения исходного изображения: 1 – в параксиальной области, 2 – в непараксиальной области

и

I

norm

E ( I max . n = 0

^^^^^^B

I min ) n

x 100%

-I неповр у

N

EI

_ 0

к

повр

N

E i.

x 100%

неповр у

Этот пересчет производился для корректного сравнения изменения качества изображений в параксиальных областях и в боковых лепестках.

Результаты экспериментов и обсуждение

Результаты эксперимента представлены на рис. 2 в виде графиков.

Из рис. 2а видно, что средний контраст изображения в параксиальной области (1) ведет себя, как и

Рис. 2б. Зависимость нормированной интенсивности изображения от процента повреждения исходного изображения:

1 – в параксиальной области, 2 – в непараксиальной области

В непараксиальном регионе наблюдается несколько иная картина. Сначала (вплоть до 6% повреждений) нормированный контраст не изменяется. А затем он начинает монотонно уменьшаться с той же скоростью, что и контраст в параксиальной области, графики практически параллельны друг другу. Общая интенсивность изображения в непараксиальной области тоже имеет плато до 6% повреждений. Затем падение ее значений происходит медленнее, чем интенсивности в параксиальной области. И только после 20% происходит резкое падение общей интенсивности в боковом лепестке.

Такое разное поведение характеристик изображений в параксиальном регионе и в боковых лепестках говорит о том, что механизмы ухудшения изображения при разной степени повреждения несколько отличаются.

На первом этапе, когда дефект занимает до 6% площади транспаранта, основной вклад в ухудшение контраста изображения вносит дифракция излучения на краях дефекта. Нарушения регулярности структуры в этот момент практически незаметны. В параксиальной зоне наблюдается эффект саморемонта изображения [6, 7], при некотором снижении общей интенсивности. В боковых лепестках, интенсивность изображения в которых зависит исключительно от количества периодов регулярного транспаранта, на котором дифрагирует свет [17], в этот момент времени ничего не происходит. И общая интенсивность и общий контраст остаются без изменений, так как пространственный спектр дефекта никак не влияет на изображения в боковых лепестках дифракции.

При дальнейшем нарастании площади дефекта от 6% до 20 % существенный вклад в ухудшение изображения начинает вносить уменьшение общей энергии излучения, преобразуемой в изображение за счет поглощения света на дефекте. Общий контраст и в параксиальной области, и в области боковых лепестков ухудшается, в основном, за счет уменьшения максимумов интенсивности и, соответственно, разности между максимумами и минимумами. В то же время начинает проявляться и нарушение регулярности структуры транспаранта. В это время в параксиальной области изображение вокруг дефекта и внутри него начинает искажаться и резко падает его интенсивность. В непараксиальной области при этом наблюдается более медленное падение общей интенсивности, что говорит о незначительном вкладе уменьшения периодов регулярного объекта в уменьшение интенсивности единичного изображения. Кроме того, изображение в непараксиальной области почти не искажается, что также подтверждает первоначальный тезис.

И, наконец, при размере дефекта более 20% начинает сказываться уменьшение количества периодов регулярного транспаранта, вносящих вклад в изображение. Это проявляется в резком падении интенсивности изображений в боковом лепестке, при монотонном уменьшении общего контраста. В параксиальной области в это время наблюдаются полное отсутствие изображений в центре дефекта и сильное искажение изображений вокруг него.

Заключение

Гипотеза о том, что изображения в боковых лепестках являются более устойчивыми к дефектам исходного транспаранта, подтвердилась. Это дейст- вительно происходит за счет более узкого пространственного спектра дефектов по сравнению с пространственным спектром единичных изображений. Это обстоятельство позволяет рекомендовать использовать для обработки и построения изображений боковые дифракционные лепестки.