Самородная медь, золото и медные промыслы в Карелии

Автор: Кулешевич Людмила Владимировна, Лавров Олег Борисович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (109), 2010 года.

Бесплатный доступ

Самородные медь и золото, сульфиды меди, медные промыслы карелии, петровские заводы

Короткий адрес: https://sciup.org/14751348

IDR: 14751348

Текст статьи Самородная медь, золото и медные промыслы в Карелии

Археологические находки меди на карельской земле свидетельствуют, что ее добыча началась еще во II веке до н. э. В Карелии наиболее известным объектом, где были обнаружены первые проявления меди, следы древних разработок и простейшие медные изделия, является место Пегрема в Заонежье [1], [6]. Медь добывали простым способом – небольшие самородки выбивали из породы. Затем их отбивали и из них изготавливали простейшие орудия труда – ножики, скребки, а также крючки, украшения, кольца. С XVII века началась разработка сульфидных медных руд. Выплавку меди производили на первых заводах, которые начали действовать приблизительно в то же время. Изделия и иконы, изготовленные из местной меди, иногда находят на раскопках старых монастырей, поселений и заводов.

САМОРОДНАЯ МЕДЬ

Находки наиболее крупных самородков были сделаны в основном вблизи г. Кондопоги в За-онежье на проявлении Береговом при горногеологических работах и частными лицами.

Здесь Онежская структура сложена преимущественно основными вулканическими и осадочными палеопротерозойскими отложениями – толщами людиковийского надгоризонта (по региональной стратиграфической шкале), имеющими возраст ~1,97 млрд лет и прорванными силлами габбро-диабазов. Самородки меди были приурочены преимущественно к метабазальтам или габбро. На проявлении Береговом дендритовидные срастания меди были обнаружены в двух зонах брекчированных и измененных основных пород (восточной и западной) длиной около 100 м и мощностью от 0,1–0,5 до 2,5 м, имеющих падение под углом 65–70 оС. В восточной зоне жильные минералы представлены серым сливным кварцем, эпидотом, в зальбандах жил встречаются также актинолит, хлорит и турмалин. Рудные минералы в измененных метабази-тах составляют 1 %: это пирит, халькопирит, магнетит, гематит. Кроме того, из протолочной пробы весом 40 кг, отобранной из этой же зоны, были выделены 22 золотины и их сростки размером 0,1–0,3 мм (при среднем содержании Au 0,1–0,2 г/т, по данным КарГЭ). Самородная медь в этой зоне встречается редко в секущих нало- женных прожилках кварца 2-й генерации, имеющих мощность 1–12 см. Западная зона, в отличие от восточной, представляет линзую-щуюся полосу брекчированных метабазальтов, сцементированных кварцем, эпидотом, хлоритом, карбонатом, иногда с адуляром и баритом, и содержит самородную медь. Поздние пустоты в измененных базитах, как отмечают исследователи, бывают даже выполнены почками цеолитов и карбонатов. Самородная медь в западной зоне представлена очень широко: она образует дендриты, срастания, напоминающие корки и шлак. Вес самородков достигал 0,5–10 кг. Кроме меди в жилах встречаются халькозин, гематит, куприт, что подчеркивает образование меди в окисленных условиях.

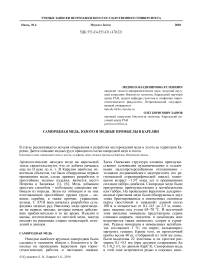

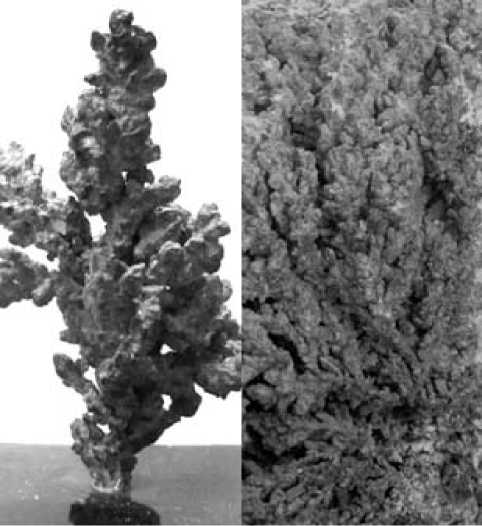

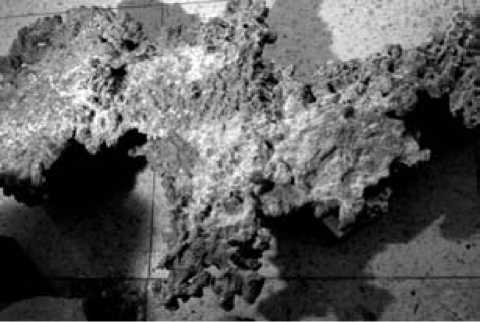

Уникальные самородки, найденные в Заоне-жье, весом более 100 кг и длиной до 1 м хранятся в разных музеях, в том числе в Петрозаводске: в Музее Института геологии (рис. 1) и археологии КарНЦ РАН и Карельском краеведческом музее. Ветвистое строение этих уникальных природных образований напоминает растения или кораллы, поэтому их называют дендритами. В них иногда сохраняются оставшиеся реликты обломков пород, силикаты и кварц. Дендриты с поверхности бывают окислены, покрыты коричнево-бурым и зеленым порошковым налетом. Состав самородков изучался с использованием микрозондового анализатора. Установлено, что медь всех исследованных крупных образцов имеет практически чистый состав (рис. 2). В поверхностном слое обнаружены куприт (CuO), хлорид (CuCl 2 ) и карбонат меди (малахит), образующие тонкую кайму или налет. Одновременно с исследованиями музейных экспонатов самородной меди, в которых принимал участие студент кафедры геологии и геофизики ПетрГУ А. Вихко, были изучены образцы с месторождения Береговое (обр. Бер-1, Бер-2), где медь находилась в срастании с другими минералами (рис. 2). Подобные находки и сейчас можно сделать в заброшенных или разрабатываемых карьерах габбро-диабазов в Кондопожском районе. В исследованных образцах медь представлена «проволочками» и дендритами размером от 2–5 мм до 2 см. Она образует срастания с кварцем, реже с кальцитом в сильно эпидотизи-рованных метабазальтах. Изучение образца показало, что здесь медь также имеет практически чистый состав и на 96–100 % состоит из Cu. На ее поверхности также установлены оксид (CuO) и хлорид меди (CuCl2). Нерудный парагенезис жил представлен кварцем, эпидотом, розетками темно-зеленого хлорита. Хлорит содержит: SiO 2 – 30,3–31,16 %, Al 2 O 3 – 17,67–21,44 %, FeO – 37,57– 41,85 %, MgO – 8,77–9,46 %, MnO – до 0,53 % (средняя расчетная Т обр. = 260 оС). Этот высокожелезистый хлорит часто содержит вростки тонких чешуек гематита, появляющиеся в участках его замещения тонкими пластинками слюды. В кварцевых гнездах обнаружены единичные зерна серебра и редких Ce-La-минералов.

а б

в

Рис. 1. Самородки меди дендритового строения, найденные в Карелии: а – размер 7 см; б – деталь дендритового строения; в – длина около 1 м

б

а

Рис. 2. Самородная медь и ее природные ассоциации (месторождение Береговое, Карелия): а – медь (белая), кварц (черный) в аншлифе (Бер-1); б – хлорит радиально-лучистый (светло-серый) в кварце (черный)

Таким образом, установлено, что крупные самородки (дендриты и «проволочки») меди приурочены к зонам низкотемпературного жильного гидротермального изменения, представленного эпидотом, кальцитом, хлоритом, кварцем. Самородки меди являются уникальным коллекционным минералогическим материалом.

СУЛЬФИДНЫЕ МЕДНЫЕ РУДЫ

В Средние века медь уже умели выплавлять из сульфидных руд, содержащих халькопирит, борнит, халькозин, в простейших печах, поэтому работы карельских рудознатцев были направлены на их поиски. В XVII веке в Заонежье в районе пос. Толвуя Толвуйской волости были открыты сульфидные медные руды, которые начали интенсивно использоваться. В 1672 году там же был построен первый Фоймогубский завод по выплавке руд. Руды доставлялись из близлежащих рудников, но, так как их запасы были небольшие, завод со временем перешел на выплавку железа, осуществлявшуюся из озерных и болотных руд. Как отмечают исследователи истории горного дела в Карелии, в период развития Российского государства разработка небольших месторождений, расположенных в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, имела большое значение, так как в это время создавалось вооружение армии. Первые Петровские заводы, заложенные в Карелии как железоделательные, периодически занимались выплавкой меди. После окончания Северной войны в Российском государстве вновь стал остро ощущаться дефицит меди, что стимулировало новые ее поиски. В начале XVIII века в Олонецком крае были открыты еще несколько новых месторождений медных руд и заложены рудники Воронов Бор, Пялозерский, Мунозерский, Каличьеост-ровский, Ондозерский [2]. Как медеплавильные в это время работали Кончезерский и Петровский заводы. В XVIII–XIX веках в Карелии действовало около 200 медных рудников, при этом размер залежей не играл решающей роли, отрабатывались доступные и наиболее богатые жилы. Наиболее известными разрабатываемыми объектами среди них были Воицкий и Вороновоборский рудники, входившие в так называемую группу Олонецких горных заводов.

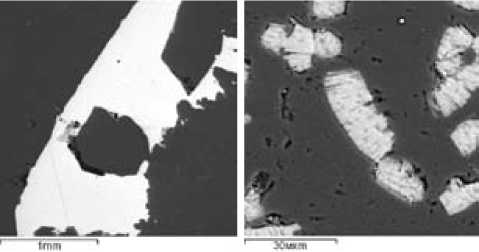

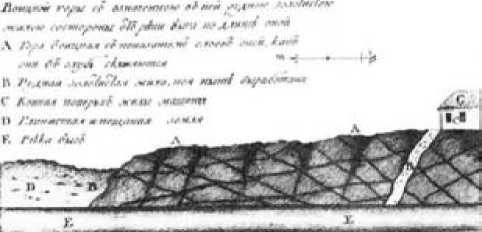

Рудник Воицкий был заложен на северном берегу Выгозера на Воицком полуострове. Здесь в 1742 году были обнаружены богатые жилы с сульфидами меди. В старых описаниях приводятся план рудника и схема расположения главной разрабатываемой жилы [5]. Рудник действовал более 40 лет. Из него вручную с 1742 по 1791 год было добыто 106 т меди и 74 кг золота при содержаниях Cu 1,28 % (до 14 %) и Au 9,1 г/т [4]. Добывались преимущественно халькопиритовые и борнит-кварцевые руды. Золото было обнаружено в самородной форме в кварцевой жиле (рис. 3), извлеченный металл поступал в государственную казну.

Рудник посещали известные геологи и академики РАН – А. Г. Лаксман, Н. Я. Озерецковский, путешественник П. И. Челищев. Поэт Г. Р. Державин, будучи губернатором Олонецкой губернии, в 1783 году также удостоил своим посещением эту горную разработку. При строительстве Беломорско-Балтийского канала часть выработок и жилы были затоплены. Вблизи рудника сейчас поставлен памятный знак горно-рудным разработкам XVIII века.

а б

Рис. 3. Самородное золото Воицкого рудника: а – золото в кварце (размер – 5 мм); б – микрофотография: борнит, халькозин (серое), золото (белое, размер – 10–20 µkm)

ПРОФИЛЬ

а

б

Рис. 4. Воицкий медный рудник – производственный памятник XVIII века: а – схема залегания главной жилы [5];

б – памятный знак, установленный в д. Воицкое

Вороновоборский рудник начал действовать с конца XVIII века и работал 8 лет. В начале XX века на его месте заложили карьер. Извлеченные руды были представлены халькопиритовыми, борнитовыми и промежуточными минеральными типами в кварцевых гравелитах. В окисленных рудах присутствуют халькозин, ковеллин, гематит и порошковые налеты зеленых и синих карбонатов меди (малахита и азурита). Содержание Cu в рудах составляет 0,5–14 %, в среднем 1,3 % [4]. Часть руды была вывезена и переплавлена, часть складирована в штабеля, до сих пор находящиеся на месторождении.

Современная оценка сульфидных медных проявлений Карелии проводилась нами в связи с обнаружением в этих рудах золота [3]. На участке месторождения Воронов Бор из коренных обнажений и отвалов были отобраны пробы, изучен минеральный состав руд и проанализировано со- держание Au (2,4–3,7 г/т). Эти исследования позволили установить, что мелкое и тонко-дисперсное (размером 0,5–30 мкм) золото представлено Ag-золотом, электрумом и кюстелитом (Ag 16–74 %) и встречается в борнитовых рудах. Мелкие срастания встречаются и в кварцевых жилах на южном фланге месторождения. К халь-копирит-борнитовым рудам тяготеет также молибденитовая минерализация. Наиболее поздние минералы серебра установлены в срастании с баритом, секущим куприт. В пустотках отмечены и мелкие редкие выделения самородной меди.

Небольшие палеопротерозойские месторождения и проявления меди в Карелии сейчас не имеют промышленного значения. Многие из этих небольших рудных объектов, выходящих на поверхность, были отработаны в XVIII веке. Интерес к ним в последнее время проявился только в связи с находками Au, Ag и других более редких металлов.

Список литературы Самородная медь, золото и медные промыслы в Карелии

- Журавлев А. П. Кузнецы древней Пегремы. Петрозаводск: РИО Роскомиздата, 1993. 31 с.

- Кузин А. А. История открытий рудных месторождений в России до середины XIX в. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 360 с.

- Кулешевич Л. В., Лавров О. Б., Голубев А. И. Золотосодержащее медносульфидное месторожение Воронов Бор и перспективы медносульфидных проявлений Карелии//Геология и полезные ископаемые КарелииПетрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2009. Вып. 12. С. 26-47.

- Минерально-сырьевая база Республики Карелия. Кн. 1. Петрозаводск: Карелия, 2005. 278 с.

- Озерецковский Н. Я. Путешествия по озерам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск: Карелия, 1989. 208 с.

- Тимофеев В. М. Месторождения медных руд Заонежья//Известия Ленинградского геолого-гидро-геофизического треста. 1934. 14 с.