Самородный углерод как продукт гидротермальной деятельности на золоторудных месторождениях

Автор: Ананьева Татьяна Алексеевна, Ананьев Сергей Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Статья в выпуске: 2 (5), 2007 года.

Бесплатный доступ

Золоторудные жилы и вмещающие породы Саралинского месторождения (республика Хакасия) содержат самородный углерод - антраксолит и шунгит. Как и другие самородные элементы, он отражает результат гидротермальной деятельности и является показателем восстановительных условий минералообразования. Его гидротермальное происхождение подтверждает характер карбонатизации, присутствие в кварцевых жилах, обогащение им экзоконтактовых зон в метабазальтах, подверженных милонитизации и катаклазу и резкое уменьшение содержания по направлению от рудных тел.

Геология сибири, самородный углерод, антраксолит, шунгит, гидротермальная деятельность, минералообразование, золоторудные месторождения сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/144152875

IDR: 144152875

Текст научной статьи Самородный углерод как продукт гидротермальной деятельности на золоторудных месторождениях

Многие золоторудные месторождения связаны с углеродистыми метаморфо-генно-терригенными толщами протерозойского, палеозойского и кайнозойского возрастов. Проблема появления углерода, его эволюция в рудообразующих процессах, а также влияние на осаждение благородных металлов неоднократно обсуждались и обсуждаются в публикациях, на симпозиумах и конференциях различного уровня. Не является исключением и Сарали некое золоторудное месторождение. расположенное в отрогах Кузнецкого Алатау (республика Хакасия).

Необычной особенностью месторождения является интенсивная обуглерожен-ность рудных зон. Углеродистая минерализация встречается как в пределах кварцевых жил, так и во вмещающих породах. Наиболее обогащены углеродистым веществом (УВ) экзоконтактовые участки рудных тел, и по мере удаления от жил концентрация его резко падает. В некоторых местах можно наблюдать постепенные переходы к неизмененным вмещающим породам, которые представлены метариолитами и метаандезит-базальтами. Наиболее обогащены УВ зонки перетирания и зеркала скольжения. В случае выклинивания кварцевых жил зоны углеродизации, а мощность их может падать до 5-20 см, трассируют рудовмещающие структуры, позволяя их прослеживать и обнаруживать новые кварцевые линзы. В жильном кварце У В может быть тонко распылено, окрашивать породу в серый, темно-серый, а иногда в почти черный цвета.

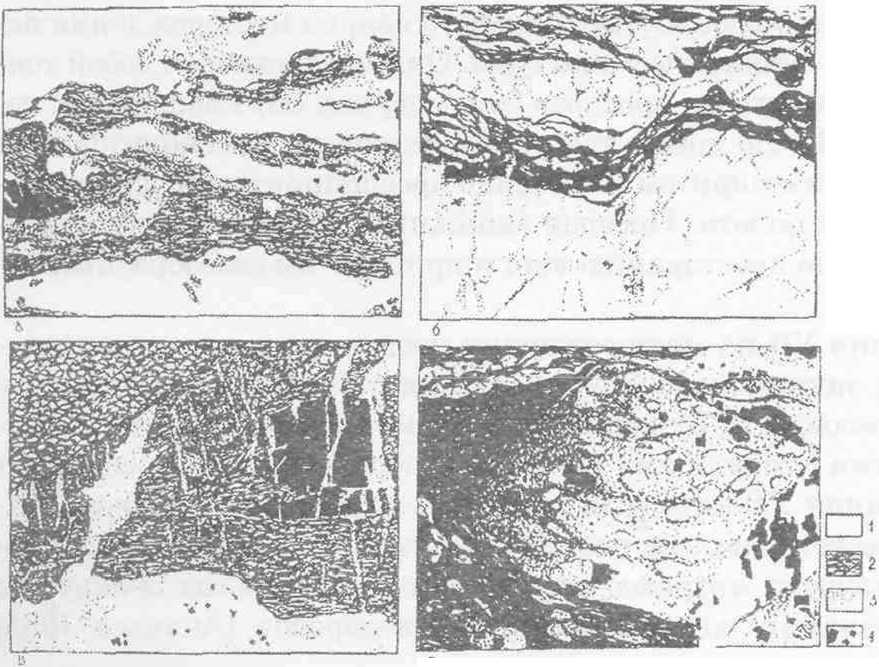

Наиболее примечательной особенностью жильного кварца месторождения является ритмичное строение - «книжные» текстуры. Они представляют собой тонко-полосчатое чередование кварца и прослоев (мм - первые см) вмещающих пород, обогащенных УВ (рис.1). По контактам таких листоватых ксенолитов вмещающих пород в ассоциации с пиритом и особенно арсенопиритом можно встретить выделения пленочного золота. Прослои «книжных» текстур всегда ориентированы вдоль контактов по простиранию жил и придают им своеобразный полосчатый облик.

Вопрос о происхождении УВ на месторождении неоднократно дискутировался. Одни исследователи, такие как М.А. Усов, писали о битуминозной природе УВ, другие - А.М. Новоселов, А.Я. Булынников - называли его углистым веществом, третьи - ВТ. Звягин с соавторами (1980) - считали, что породы содержат графит. Наши исследования УВ-методами рентгеноструктурного анализа, ИК-спектрометрии и термического анализа позволили установить, что оно рентгеноаморфно, относится к высшему антраксолиту’ (в единичных пробах обнаружен шунгит) и содержит незначительную примесь углеводородов [Ананьев 1985; Ананьев, Ананьева 1990].

Рис. 1. Схематическая зарисовка золоторудной жилы.

с характерными «книжными» текстурами:

1 — кварц: 2 — тектониты; 3 - вулканогенные породы: 4 — углеродистое вещество (высший антраксолит)

В соответствии с данными М.И. Новгородовой [Новгородова 1986], такой тип УВ обычен для гидротермально-метасоматических образований на других месторождениях золота.

Термический анализ УВ показывает многовариантность термограмм и закономерное изменение температур начала, максимума и конца экзоэффекта в сторону увеличения в колонке «кварцевая жила - измененные породы». Неоднородность распределения УВ в рудных зонах выражается в том, что содержание его в кварцевых жилах обычно не превышает 0,4 %, в то время как в экзоконтактах может достигать 6,12 %.

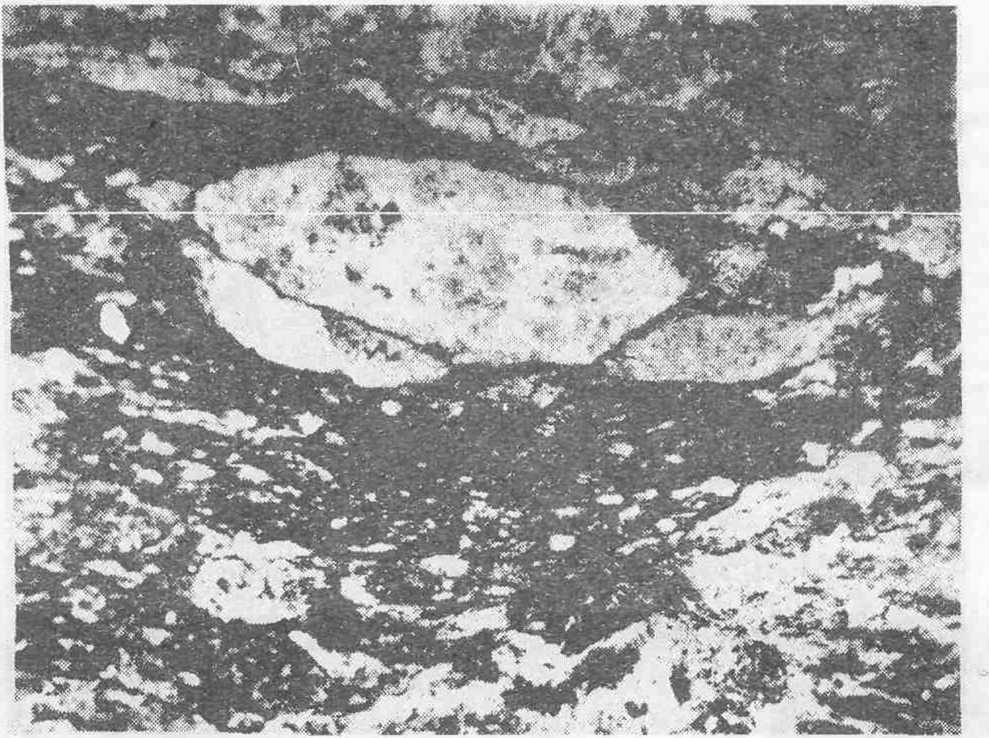

Достаточно наглядно характер углеродизация выявляется при исследовании методами оптической микроскопии. Установлено различие морфологических особенностей агрегатов У В (рис. 2).

Рис. 2. Различный характер углеродизации пород рудных зон, зарисовки шлифов:

а — ритмичная углеродизация кварца, увеличение 14s; б, в- углеродизация зон дробления и рассланцева-ния (б— в жильном кварце, б - в околожильном тектоните), увеличение 40s; г - направленная (фронтальная) углеродизация тектонитов, увеличение 40х. 1 - кварц; 2 — углеродистое вещество; 3 — карбонаты; 4 - сульфиды

Многообразие проявлений углеродизации сводится к нескольким типам: 1) пятнистая, избирательно захватывающая только определенные минералы либо их участки; 2) ритмичная, придающая породе полосчатый либо плойчатый облик; 3) трещинная, проявляющаяся в зонах дробления и перетирания; 4) сплошная, или фронтальная, выраженная в пропитывании всей массы породы.

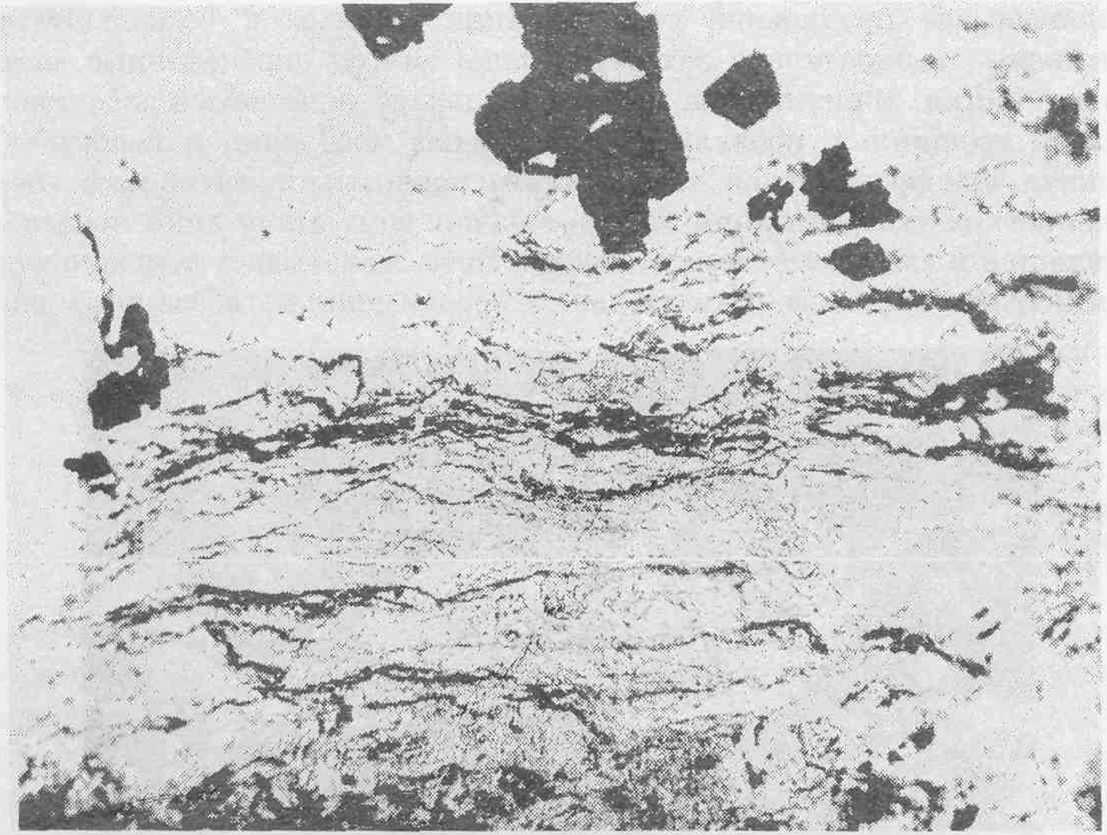

Пятнистая углеродизация отвечает начальному этапу этого процесса. Она проявляется в слабоизмененных породах либо захватывает только определенные минералы. Наиболее показательна углеродизация метабазальтов (рис. 3).

Рис. 3. Углеродизация зон дробления в сильнойзмененном метабазальте.

Шлиф, увеличение 40х, николи II

Она наблюдается в зонах, прилегающих к трещинам. В них проявляются процессы интенсивной карбонатизации и пиритизации. В некоторых случаях наблюдается многоступенчатый характер продуктов замещения.

Пятнистая углеродизация характерна также и для околожильных метасома-титов, которые почти полностью лишены черт исходных пород. Она проявляется в виде тонкой сыпи, захватывающей либо центральные части кристаллов, либо краевые участки зерен и прожилков карбонатов. Даже при сильной углеродизации отдельных пятен в центре их видны реликты карбонатных минералов.

Ритмичная углеродизация широко проявлена как в рудных телах, так и в околорудных метасоматитах. Она может накладываться на минеральные агрегаты и на отдельные кристаллы. Ритмичность в распределении УВ придает участкам горных пород тонкополосчатый облик, который обычно можно наблюдать только в шлифах. Иногда выявляется закономерное чередование светлых кварц-серицитовых полосок с темными углерод-карбонатными. Плойчатость таких образований наглядно отражает деформацию пород (рис. 26).

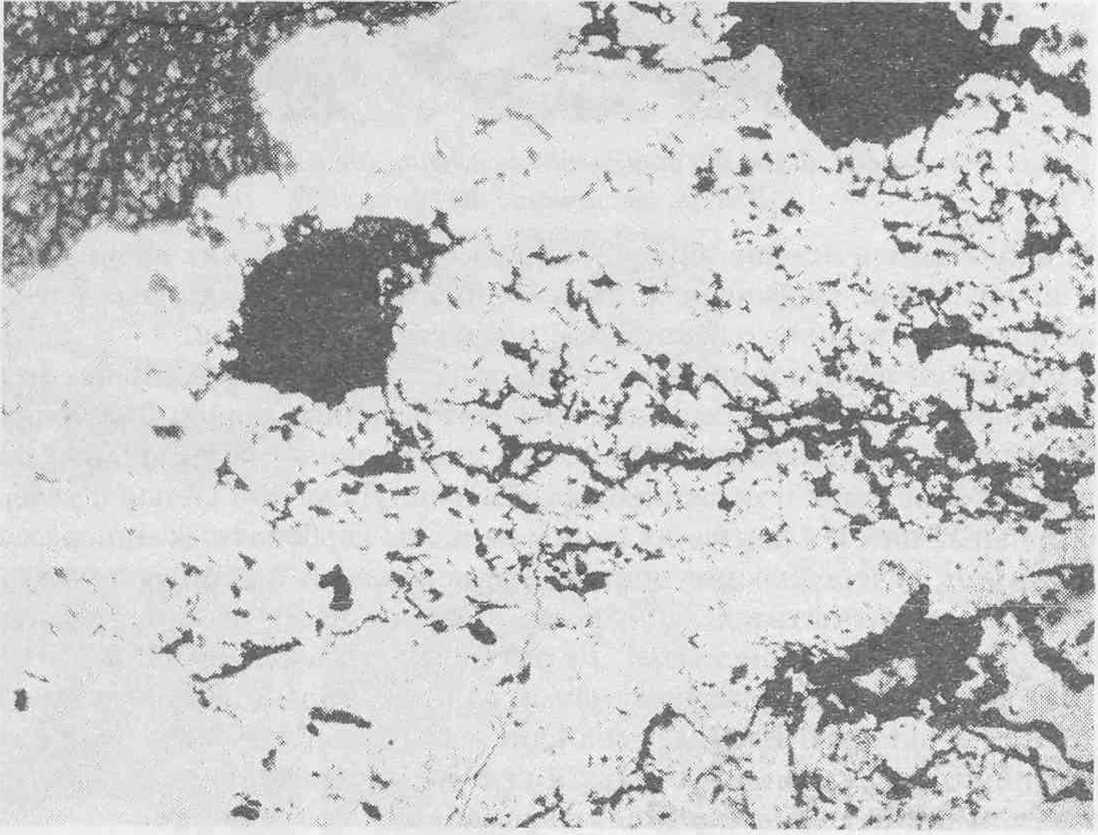

Важным, на наш взгляд, является обнаружение ритмичности в пределах отдельных кристаллов — листочков серицита (рис.4) и зерен кварца (рис. 5).

Рис. 4. Углеродизация. серицитовых прослоев в околорудном метасоматите. Шлиф, увеличение 80х, николи II

Рис. 5. Характер углеродизации жильного кварца с вкраплениями пирита и пирротина. Шлиф, увеличение 40х, николи II

Это указывает на колебание окислительно-восстановительного режима во время роста этих минералов либо свидетельствует о более поздней наложенной углеродизации. Ярким примером ритмичности процессов минералообразования служат «книжные» текстуры. В данных текстурах жильного кварца темные прослои являются сильно измененными реликтами вмещающих пород. Изучение этих образований позволяет выявить ритмичность разных порядков. «Книжные» текстуры жил отвечают более грубой ритмичности. В пределах же отдельных прослоев вмещающих пород можно наблюдать более тонкое ритмичное слоение, обусловленное соответствующим распределением углеродистого вещества (рис. 2а).

Сплошная углеродизация вмещающих околожильных пород наиболее характерна для Саралинского месторождения (рис. 2г). Породы приобретают облик типичных черных сланцев. Микроскопическое изучение позволяет без сомнения относить их к милонитам по околорудным метасоматитам. Для сплошной углеродизации наиболее благоприятными являются интенсивно перетертые и раздробленные породы. Однако фронт углеродизации не всегда совпадает с границами дробления пород. Он может проходить внутри зоны милонитизации. Чем сильнее дислоцированы породы, тем больше отлагалось УВ. Такие зоны могли накладываться на жильный кварц. Наиболее типичны они для участков, непосредственно прилегающих к кварцевой жиле, или находятся на продолжении выклинивающихся рудных тел, трассируя рудоносные структуры. Наибольшая концентрация УВ наблюдается на плоскостях зеркал скольжения.

Рассмотренные типы углеродизации пространственно тесно связаны с углеро-дизацией тектонитов, которые могут сопровождаться зоной углеродизации в пределах недислоцированных пород. Она выделяется по более темной окраске и характеризуется тонким пропитыванием УВ всей массы породы.

Процессы углеродизации накладываются на самые разнообразные минералы пород месторождения. Однако наиболее благоприятными являются карбонаты. В них чаще всего наблюдается углеродизация в виде тонкой сыпи на начальных этапах, которая на поздних захватывает уже всю породу. Этому способствует сильная карбонатизация околорудных метасоматитов. Содержание карбонатов в них может достигать более 50 %.

Таким образом, характер углеродизации - присутствие УВ в кварцевых жилах, обогащение им экзоконта кто вых зон, развитие в пределах вулканитов, подвергнутых катаклазу и милонитизации, часто резкое затухание по мере удаления их от рудных тел - свидетельствует о его наложенности и участии в процессах рудообразования. Наши наблюдения позволяют рассматривать углеродизи-рованные метасоматиты как продукты восстановительного метасоматоза.

Процессы метасоматоза с водород-углеродно*! специализацией флюида предложено выделять в особый тип восстановите .явного метасоматоза, индикаторы которого - самородные элементы, карбиды и УВ. Последнее обычно для гидротермальных золоторудных месторождений. При рассмотрении гидротермальных процессов рудообразования существует альтернатива: признание либо первичности воды и углекислоты как исходных флюидных компонентов, либо их вто-ричности, т. е. возникновения при окислении ювенильного водорода, углеводородов, окиси углерода. В соответствии с этим возможные процессы углеродиза- ции рассматриваются в водород-углеводородных системах либо в водно-угле-кислых системах - традиционном гидротермальном процессе [Иванкин, Назарова 1984; Никольский 1987; Новгородова 1983]. Возможность восстановительного метасоматоза в гидротермальных системах обсуждалась в работах Т.А. Ананьевой и С.А. Ананьева [Ананьев, Ананьева 1990], Ф.А. Летникова [Летников, Нарсеев 1986].

В гидротермальных рудах появление самородных элементов (УВ, золото) указывает на большую роль в их образовании восстановленных газов. Чтобы объяснить это, многие исследователи принимают глубинную природу и рудоносность водород-углеводородных флюидов и формирование из них гидротермальных руд при окислении. Самородный углерод из газовых смесей возникает, по П.Ф. Иванкину и Н.И. Назаровой, в широком диапазоне температур за счет окисления или восстановления газов [Иванкин, Назарова 1989]:

/^ТТ I Г*Г\ — г*П I ОТТ /Л. ПЛГ1 /л/л । /л . г* ГЛ I ТТ Г* I ТТ Л \^114 "г v,v>2 ^v>fh 4 Zj1T'2VJ, ^v>\^ —> vwv Vtb><>o "г U2 — v>tb r 1X2^ •

При всех реакциях получения УВ из флюидов, по мнению этих авторов, возникает окисление газовых смесей. Побочные продукты углеродизации - вода и углекислота. Таким образом, ставится под сомнение первичность гидротермальных растворов.

Правомерность такой точки зрения нами не оспаривается, однако мы считаем, что это лишь одна сторона сложного многогранного процесса, традиционно называемого гидротермальным. По нашему мнению, восстановительный метасоматоз с водород-углеводородной специализацией необязательно связывать только с сухими флюидами глубинного происхождения. Можно найти ему место в типичном гидротермальном процессе, если последний рассматривать в тесной связи с неравновесными вмещающими породами в условиях тектонической активизации. Появление восстановленных газовых компонентов в гидротермальных растворах может быть вызвано инверсией режима системы с окислительного на восстановительный в случае взаимодействия ее с боковыми породами, играющими роль восстановительных барьеров. Такие породы служат буфером по отношению к главному компоненту растворов - воде.

Инверсия режима может быть вызвана одновременным протеканием в системе разных процессов, чему способствует ее интенсивное осушение при формировании гидротермальных зон. Связывание в метасоматитах большого количества воды приводит к падению давления Н2О в растворах, к их пересыщению и возникновению рудной минерализации. Осушение гидротермальной системы сопровождается возрастанием значения восстановленных газов и водорода в ней. Наряду с этим, как нам представляется, происходит их генерация, вызванная окислением закисного железа силикатов. Появление водорода в системе возможно вследствие разложения воды при связывании ее в минералах в виде гидроксильной группы. Образование гидратсодержащих силикатов сопровождается вхождением в минералы ОН-группы и увеличением в составе флюида Н+, на базе которого вследствие электрохимических реакций возникают молекулы Н2. Эти обстоятельства ведут к инверсии флюидного режима и переводу системы из окислительной в начале процесса к восстановительной на конечных стадиях.

Мощный фактор, способствующий инверсии окислительно-восстановительного режима гидротермальной системы, - тектоническая активизация. Роль тектонических процессов в рассматриваемых явлениях объясняется генерацией углеводородов из предельно окисленных соединений углерода (карбонатов, СО2, СОз2'водный) и воды в тектонических зонах [Чарекин, Мельников, Царев]. Ими показано, что под действием внешних (по отношению к матрице породы) сил-потоков механической, тепловой энергии и флюидов - горные породы поляризуются. Вследствие этого на разделе фаз (порода - флюид) осуществляется перенос зарядов. Последнее предопределяет возможность протекания на поверхности скелета породы электрохимических окислительно-восстановительных реакций, к которым относится синтез углеводородов при температурах ниже 250°С из предельно окисленных соединений углерода и воды по схеме:

СОз2" + 7Н3О + 8ё -^ СН4 + Ю(ОН)-

Такие условия реальны для рассматриваемых жильных месторождений. Разрядка тектонических напряжений в пределах рудо локализующих структур способствует не только активизации объемных реакций между гидротермальными растворами и неравновесными породами вследствие роста их проницаемости, но и обусловливает протекание электрохимических окислительно-восстановительных реакций. Направленность этих процессов предопределяет смену режима с окислительного на восстановительный. В этой связи можно считать, что появление разнообразных самородных элементов в гидротермалитах служит показателем полноты протекающих процессов.

Таким образом, наши исследования позволяют констатировать, что «черные сланцы» Саралинского рудного поля являются углеродизированными тектонитами. УВ в зонах динамометаморфизма наложено на метариолиты, метаанде-зит-базальты, их туфы и является продуктом восстановительного метасоматоза. УВ в рудоносных зонах является не осадителем золота, как принято считать, оно такой же гидротерма.тьно-метасоматический минерал, сопутствующий оруденению, как и другие. Главный фактор образования его - взаимодействие рудоносных флюидных систем в условиях динамометаморфизма с толщами, играющими роль восстановительного барьера. И хотя вопрос об источнике углерода остается открытым, можно предполагать вовлечение в гидротермально-метасоматические процессы сингенетичного УВ из туфовых, карбонатных толщ и образование его из эндогенных флюидов. История этого химического элемента в рассматриваемых системах достаточно сложна, и он неоднократно переходил из минеральных форм во флюидные и обратно.

Библ и ографический список

-

1. Ананьева. Т.А. Инверсия окислительно-восстановительного режима гидротермальной системы как фактор отложения золота / Т.А. Ананьева // Геохимия и петрология рудных районов Красноярского края. — Новосибирск: Наука, 1985. — С. 8—11.

-

2. Ананьев, С.А. Восстановительный метасоматоз в гидротермальном процессе / С.А. Ананьев, Т.А. Ананьева // Изв. вузов. Геология и разведка. - 1990. - № 10. -С. 54-59.

-

3. Геология Саралинского рудного района: монография / А.М. Сазонов, Р.А. Цыкин и др; ГАЦМиЗ. - Красноярск, 1997. - 144 с.

-

4. Иванкин, П.Ф. Проблема восстановительного метасоматоза / П.Ф. Иванкин. Н.И. Назарова //Метасоматизм и рудообразование, -М.: Наука, 1984. -С. 115-121.

-

5. Летников, Ф.А Инверсия флюидного режима природных минералообразующих систем / Ф.В. Летников. В.В. Нарсеев // Минералогия зон окисления и кор выветривания месторождений цветных металлов / ЦНИГРИ. - М.: Наука, 1986. - С. 48-55.

-

6. Никольский, Н.С. Флюидный режим эндогенного минералообразования. — М.: Наука, 1987. - 199 с.

-

7. Новгородова, М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах / М.И. Новгоро-дова. - М.: Наука, 1983. - 286 с.

-

8. Новгородова, М.И. Неупорядоченное углеродистое вещество как продукт процессов углеродизации - нового типа гидротермально-метасоматических преобразований пород в рудных районах / М.И. Новгородова // Материалы II Всесоюзного совещания по геохимии углерода. — М., 1986. — С. 132—134.

-

9. Черский, М.В. Явление генерации углеводородов из предельно окисленных соединений углерода и воды / М.В. Черский, В.П. Мельников, В.П. Царев // Докл. АН СССР. - 1986. - Т. 288. - № 1. - С. 201-204.