Самотормозящийся плот с хвостовыми раздвижными секциями

Автор: Афоничев Дмитрий Николаевич, Васильев Владимир Викторович, Папонов Николай Николаевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (127), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлена конструкция самотормозящегося плота с хвостовыми раздвижными секциями. Особенность предлагаемого плота заключается в создании раздвижными секциями необходимой силы упора при повороте плота на криволинейном участке реки для предотвращения сноса его хвостовой части к вогнутому берегу, причем при повороте налево торможение осуществляют задней левой секцией, а при повороте направо - задней правой.

Плот, секция, сплав, лесоматериалы, такелажная скоба

Короткий адрес: https://sciup.org/14750212

IDR: 14750212 | УДК: 630*378.33

Текст научной статьи Самотормозящийся плот с хвостовыми раздвижными секциями

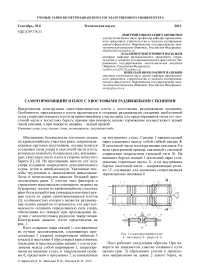

Обеспечение безопасности плотового сплава по криволинейным участкам реки, сопровождающимся крутыми излучинами, осуществляется созданием силы упора в хвостовой части плота, которая должна быть больше всех сил, вовлекающих хвостовую часть плота в сторону вогнутого берега [1], [4]. На протяжении многих лет силу упора создавали посредством дополнительного судна, лотов и цепей-волокуш. Указанные способы трудоемкие и экономически невыгодные. Лоты и цепи-волокуши наносят большой вред экосистемам реки. С учетом этих факторов и стремления максимально уменьшить затраты на буксировку плотов по криволинейным участкам реки была разработана универсальная конструкция плота из серии самотормозящихся плотов [3], особенностью которого является раздвижение задних секций по отдельности, что дает возможность создавать определенную силу упора, обеспечивая его поворот при прохождении излучин с недостаточным радиусом закругления. Конструкция данного плота представлена на рис. 1.

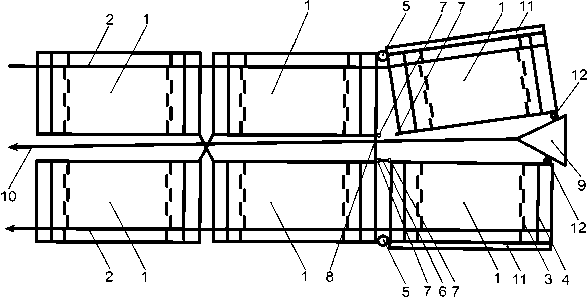

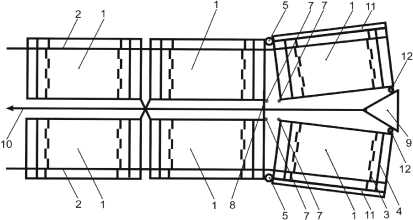

Плот содержит пары секций 1, составленные из пучков лесоматериалов, соединенных продольными 2 (лежни), поперечными гибкими 3 (счалы) и жесткими 4 (брустверы) креплениями, последние и предпоследние секции 1 плота соединены между собой шарнирами 5, закрепленными на внешних углах, и такелажными скобами 6, продетыми в проушины 7, установленные

на внутренних углах. Секции 1 предпоследней пары соединены между собой гибкой связью 8. В хвостовой части плота размещен поплавок 9 в виде трехгранной призмы, связанной с системой управления посредством тросовой тяги 10. На внешних бортах секций 1 последней пары установлены тормозные щиты 11, а на внутренних бортах хвостовой части – направляющие ролики 12, служащие для снижения сопротивления перемещению поплавка 9.

а)

б)

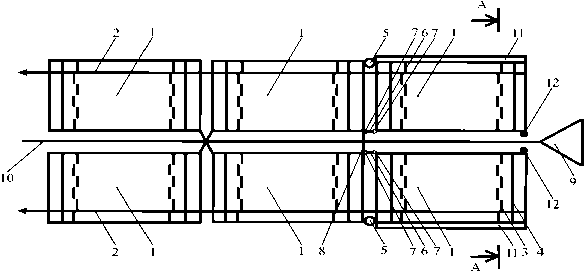

Рис. 1. Самотормозящийся плот: а – вид сверху; б – разрез А–А

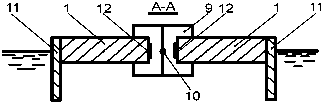

Плот работает следующим образом. При повороте на извилистом участке сплавного пути налево (рис. 2) сбрасывают усилие в продольном направлении на лежне 2 левого борта, из проушин 7, установленных на внутренних углах предпоследней и последней секций 1 левого борта, вынимают такелажную скобу 6, после чего создают усилие натяжения в тросовой тяге 10. При этом поплавок 9, взаимодействуя с направляющими роликами 12, перемещается в направлении движения плота, в результате чего последняя секция 1 левого борта поворачивается вокруг шарнира 5.

Рис. 2. Хвостовая часть плота в момент поворота налево

Сопротивление движению плота по левому борту увеличивается за счет увеличения площади миделя, то есть создается требуемая сила упора в результате поворота последней секции 1 левого борта с тормозным щитом 11 относительно шарнира 5, и плот поворачивается налево. После прохода извилистого участка сплавного пути сбрасывают усилие в тросовой тяге 10 и создают натяжение (усилие буксировки) в лежне 2 левого борта. При этом под давлением воды на тормозной щит 11, установленный на внешнем борту последней секции 1 левого борта, данная секция поворачивается вокруг шарнира 5 и возвращается в исходное положение, после чего устанавливается такелажная скоба 6. При повороте последней секции 1 левого борта под давлением воды и усилия взаимодействия с секциями 1 последней пары поплавок 9, взаимодействуя с направляющими роликами 12, перемещается в направлении, противоположном движению плота.

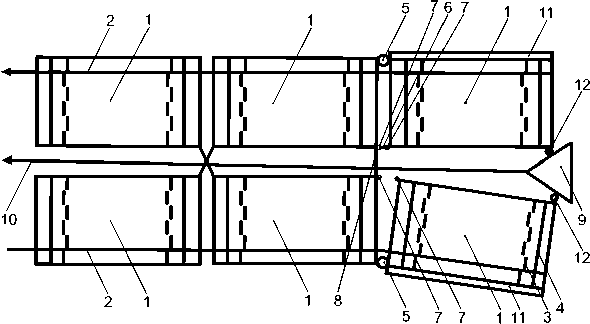

При повороте на извилистом участке сплавного пути направо (рис. 3) сбрасывают усилие в продольном направлении на лежне 2 правого борта, из проушин 7, установленных на внутренних углах предпоследней и последней секций 1 правого борта, вынимают такелажную скобу 6, после чего создают усилие натяжения в тросовой тяге 10. При этом поплавок 9, взаимодействуя с направляющими роликами 12, перемещается в направлении движения плота, в результате чего последняя секция 1 правого борта поворачивается вокруг шарнира 5. Сопротивление движению плота по правому борту увеличивается за счет увеличения площади миделя, то есть создается требуемая сила упора в результате поворота последней секции 1 правого борта с тормозным щитом 11 относительно шарнира 5, и плот пово- рачивается направо. После прохода извилистого участка сплавного пути сбрасывают усилие в тросовой тяге 10 и создают натяжение (усилие буксировки) в лежне 2 правого борта. При этом под давлением воды на тормозной щит 11, установленный на внешнем борту последней секции 1 правого борта, данная секция поворачивается вокруг шарнира 5 и возвращается в исходное положение, после чего устанавливается такелажная скоба 6. При повороте последней секции 1 правого борта под давлением воды и усилия взаимодействия с секциями 1 последней пары поплавок 9, взаимодействуя с направляющими роликами 12, перемещается в направлении, противоположном движению плота.

Рис. 3. Хвостовая часть плота в момент поворота направо

Для остановки плота (рис. 4) сбрасывают усилие в продольном направлении на лежнях 2 левого и правого бортов, из проушин 7, установленных на внутренних углах предпоследней и последней секций 1 левого и правого бортов, вынимают такелажные скобы 6, после чего создают усилие натяжения в тросовой тяге 10. При этом поплавок 9, взаимодействуя с направляющими роликами 12, перемещается в направлении движения плота, в результате чего секции 1 последней пары поворачиваются вокруг шарниров 5. Сопротивление движению плота увеличивается за счет увеличения площади миделя в результате поворота секций 1 последней пары, снабженных тормозными щитами 11 относительно шарниров 5, и плот останавливается. Для продолжения движения плота после остановки сбрасывают усилие в тросовой тяге 10 и создают натяжение (усилие буксировки) в лежнях 2 левого и правого бортов. При этом под давлением воды на тормозные щиты 11, установленные на внешних бортах секций 1 последней пары, данные секции поворачиваются вокруг шарниров 5 и возвращаются в исходное положение, после чего устанавливаются такелажные скобы 6. При повороте секций 1 последней пары под давлением воды и усилия взаимодействия с секциями 1 последней пары поплавок 9, взаимодействуя с направляющими роликами 12, перемещается в направлении, противоположном движению плота.

Во время движения плота по криволинейному участку реки, как правило, на его действуют:

сильное свальное течение и боковой ветер (при определенных метеорологических условиях), которые совместно сносят хвостовую часть плота к берегу. Рассмотрим случай движения плота по криволинейному участку реки. При этом обуславливаемся, что плот поворачивается вокруг вертикальной оси z, проходящей через точку крепления буксирного троса к буксировщику, а поперечные ряды секций рассматриваются как единое целое. Тогда движение плота можно описать следующими дифференциальными уравнениями [2]:

MПaXnFxk;MПaYnFyk;IZnFklс k , (1) k1k1Zk1ZZ где MП – масса плота, кг; a X – мгновенное ускорение плота относительно координаты x, м/с2; Fxk – присутствующие силы при перемещении относительно координаты x, Н; аY – мгновенное ускорение плота относительно координаты y, м/с2; Fyk – присутствующие силы при перемещении относительно координаты y, Н; IZ – момент инерции тела относительно мгновенной оси, проходящей через центр инерции, кг∙м2; εφz – угловые ускорения плота относительно мгновенной оси вращения, рад/с2; Fφzk – присутствующие силы при перемещении относительно координаты z, Н; lczk – плечо силы, м; n – количество сил, приложенных к плоту.

Совместное решение данных дифференциальных уравнений позволяет получить требуемую силу упора F Уп , которую должна создавать раздвижная секция за счет увеличения площади миделя

F =

Уп

F+R -F c Инц в Тягy

k ЗУ L П + lб cos P

где Fc – сила влечения плота от свального течения, Н; FИнц – центробежная сила инерции, Н; Rв – сила, возникающая от бокового ветра, Н; FТя гу – сила тяги буксировщика, Н; LП – длина плота, м; lб – длина буксирного троса, м; kЗУ – коэффициент запаса; β– угол, образованный век- тором силы тяги с направлением перемещения центра тяжести плота.

Использование плота предложенной конструкции и выражения (2) для определения требуемой силы упора обеспечит безаварийную проводку плотов по извилистым участкам рек без привлечения автономных тормозных средств, а следовательно, позволит уменьшить затраты на сплав древесины. Это дает возможность увеличить объемы плотового сплава по труднопроходимым участкам рек и в перспективе использовать реки, где ранее проводился только молевой сплав.

Рис. 4. Хвостовая часть плота в момент торможения

ВЫВОДЫ

-

1. Снижение скорости плота до скорости речного потока осуществляется за счет раздвижения двух секций одновременно, что дает возможность производить его остановку на любом участке реки при любых метеорологических условиях за короткий промежуток времени без использования автономных средств торможения.

-

2. Эффективность и надежность поворота плота на криволинейном участке реки обусловливается созданием требуемой силы упора раздвижными задними кормовыми секциями без использования автономных тормозных средств, причем при повороте налево торможение осуществляют задней левой секцией, а при повороте направо – задней правой, следовательно, функциональные возможности плота возрастают, а энергозатраты на буксировку уменьшаются.

Список литературы Самотормозящийся плот с хвостовыми раздвижными секциями

- Борисов И. Г. Организация перевозок леса на внутренних водных путях. М.: Речной транспорт, 1959. 255 с.

- Корпачев В. П. Общий вид дифференциальных уравнений движения лесо-транспортных единиц в водном патоке//Технология, комплексная механизация лесозаготовительных работ и транспорт леса/ЛТА. Л., 1972. С. 112-117.

- Патент на полезную модель 99442 РФ, МПК B 63 B 35/62. Плот/Д.Н. Афоничев, В.В. Васильев, Н.Н. Папонов; заявитель и патентообладатель ВГЛТА. № 2010124965/11; заявл. 17.06.2010; опубл. 20.11.2010, бюл. № 32.

- Приезжий И. И. Проблема повышения эффективности водного транспорта леса. М.: Лесн. пром-сть, 1977. 296 с.