Самозанятость в России: состояние и потенциал развития

Автор: Нестеренко Юлия Николаевна, Протасова Евгения Анатольевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы занятости и рынка труда

Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие самозанятости как новой формы трудовых отношений. Отмечено, что самозанятость - это широкое понятие, не имеющее релевантной оценки как в действующих нормативно-правовых актах, так и в общественном сознании, что снижает эффективность государственной политики в отношении граждан, решивших заниматься собственной деятельностью, и не позволяет достичь в обществе понимания важности института самозанятости для социально-экономического развития страны. Авторами обосновано, что формирование самозанятости является объективным процессом, являющимся следствием измененийхарактера современнойэкономики:увеличение доли услуг в структуре ВВП, повышение мобильности рынка труда, масштабное внедрение инноваций и цифровых технологий, развитие новых стимулов и мотивов труда, усиление требований к уровню компетенций работников, необходимость оптимизации издержек производства. Основное внимание уделено анализу состояния рынка труда самозанятых граждан в России. Отмечено, что несмотря на положительную динамику показателей, уровень легальной самозанятости в нашей стране крайне мал. Он не соответствует потребностям национальной экономики и параметрам, принятым в развитых странах. В целях расширения предпринимательской активности граждан, снижения безработицы, сокращения неформального сектора на рынке труда и благоприятного развития экономики страны необходимо повышение эффективности регулирующих действий со стороны государства. Они должны быть направлены на установление правового статуса самозанятых граждан, основанного на многофункциональном критерии, а также решение тактических и стратегических задач. Первая группа предусматривает комплекс административной, имущественной, информационной, финансовой поддержки самозанятых. Вторая - формирование в стране новой хозяйственной среды, которая будет заинтересовывать легально заниматься самостоятельным бизнесом

Самозанятость, самозанятые граждане, неформальный рынок труда, фрилансеры, самостоятельный бизнес, микропредприниматели

Короткий адрес: https://sciup.org/143173631

IDR: 143173631 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00040

Текст научной статьи Самозанятость в России: состояние и потенциал развития

Современной тенденцией развития мирового рынка труда стала самозанятость, что определило новый характер взаимоотношений работники — работодатели, сформировало инновационную модель организации труда и обусловило особую культуру поведения граждан. Самозанятым является физическое лицо, ведущее самостоятельную трудовую деятельность, выполняющее работы и оказывающее услуги, например, по уходу за детьми, репетиторству и/или ведению домашнего хозяйства, и преследующее регулярное получение доходов. У него нет наемных работников, для достижения целей бизнеса используется собственное имущество, отношения с заказчиками формируются на основе устной договоренности, а размер вознаграждения зависит от величины получаемого дохода. Кроме этих признаков важно отметить, что характер предпринимательской деятельности самозанятых определяется состоянием и потребностью экономики. Вся ответственность за результаты хозяйственной деятельности и риски самозанятые граждане принимаются на себя. Обязательства перед государством и/или муниципальными образованиями самозянятые покрывают налоговыми платежами. Обеспечение социальной защиты самозанятых осуществляется через соблюдение действующего в стране трудового законодательства и предоставление социальных гарантий.

Содержание самозанятости и факторы ее развития

Самозанятость — это широкое и не имеющее четких границ понятие. Оно своими корнями уходит в средние века, когда появились люди, самостоятельно зарабатывающие себе на жизнь (фрилансеры). Их занятость в последствие превратились в надомный труд, ремесленничество, индивидуальную (не по найму) трудовую деятельность, которая, расширяясь, стала основой для микропредпринимательства.

Сегодня в российском законодательстве сложилось несколько противоречивых подходов, раскрывающих содержание самозанятости. Так, ГОСТ 12.0.004–2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения» рассматривает в качестве самозанятого лица человека, который самостоятельно занят трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства [1].

Проект изменений в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» предлагал относить к самозанятым граждан, которые отвечают определенным критериям. Так, они должны осуществлять основанную на личном участии деятельность в отношении физических лиц по продаже произведенных товаров, оказанных услуг, выполненных работ и не быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей [2].

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием условий для деятельности самозанятых» содержал понятие «индивидуальные предприниматели — самозанятые», обладающие правом применять патентную систему налогообложения, что фактически не устанавливало различий между разными экономическими категориями и, как следствие, не предусматривало наличия особых подходов к системе регулирования их деятельности со стороны государства [3].

Налоговый кодекс определяет самозанятость как деятельность (причем, не относящуюся к индивидуальной) физических лиц по оказанию без привлечения наемных работников услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд [4]. Список услуг имеет закрытый характер и включает уход за детьми и престарелыми, репетиторство, уборку жилых помещений и ведение домашнего хозяйства.

Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) » от 27.11.2018 N422-ФЗ, не раскрывая понятие самозанятости, косвенно относит к ней физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые получают профессиональный доход от деятельности, «при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам». Исходя из содержания элементов налога на профессиональный доход, следует, что плательщики имеют право получать доход от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) как физическим, так юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям [5].

Таким образом, релевантная оценка самозанятости как в действующих нормативно-правовых актах, так и в общественном сознании, которое зачастую рассматривает ее в качестве временной вынужденной меры для лиц, потерявших работу, отсутствует. Это снижает эффективность государственной политики в отношении граждан, решивших заниматься собственной деятельностью, и не позволяет достичь в обществе понимания важности института самозанятости для социально-экономического развития страны.

Вместе с тем, формирование самозанятости можно рассматривать как объективный процесс, являющийся следствием изменений характера современной экономики. Они связаны, во-первых, с увеличением доли услуг в ВВП по сравнению с объемом материального производства, что привело к появлению новых секторов (торговля, консалтинг, сфера развлечений, туризм, IT-индустрия и пр.), для которых наиболее эффективным является индивидуальный и микробизнес. Во-вторых, с повышением гибкости экономических процессов, что влияет на рост мобильности рынка труда и, как следствие, появле- ние новых форм занятости людей, в том числе неполной, удаленной и пр. Самозанятость позволяет студентам, пенсионерам, женщинам, находящимся в декретном отпуске, эффективно использовать режим гибкого графика, совмещать трудовые обязанности с личными интересами, а высококвалифицированным специалистам — найти дополнительные источники заработка и условия для реализации своих возможностей, оставаясь в штатном составе той или иной организации.

В-третьих, с ориентацией экономики на масштабное внедрение инноваций и цифровых технологий, что приводит к сокращению рабочих мест особенно для низко и среднеквалифицированных специалистов и вызывает необходимость создания для них условий, обеспечивающих проявление их экономической активности. Самозанятость решает проблемы безработицы, стимулируя развитие рынка онлайн-сервисов. Это с одной стороны, расширяет масштабы дистанционных услуг, в том числе через различные интер-нет-площадки и мобильные приложения, а с другой, формирует условия для появления на рынке IT-специалистов — разработчиков программного обеспечения.

В-четвертых, с развитием новых стимулов и мотивов труда, при которых занятость превращается в главное условие самоидентификации и самореализации человека, что в полной мере достигается при трудовой деятельности не по найму. Самозанятые граждане часто в качестве мотивации труда не ставят на первое место деньги, а отдают предпочтение желанию оказать помощь другим, сменить вид деятельности, реализовать мечту детства и пр.

В-пятых, с новыми требованиями к уровню компетенций работников, предусматривающие расширение непрерывного образования и постоянного повышения квалификации. Эти требования затруднительно выполнить в условиях крупного предприятия и фиксированной занятости, но возможно наиболее полно реализовать при самостоятельной трудовой деятель- ности. Следует отметить, что повышение квалификации работников и стимулирование самозанятости оказывают друг на друга взаимное влияние. С одной стороны, новая форма занятости побуждает граждан к постоянному получению новых знаний и умений, с другой,— грамотность, например, компьютерных технологий напрямую влияет на рост числа самозанятых.

В-шестых, с необходимостью повышения рентабельности бизнеса и оптимизации издержек, в том числе расходов на персонал, что достигается изменением режима труда, предоставлением удаленной работы и формированием ее индивидуального характера, переходом на проектную форму реализации целей бизнеса.

Будучи субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане вносят существенный вклад в развитие конкурентных основ экономики и повышение производительности труда. Благодаря мобильности и инициативности они быстро адаптируются к изменениям хозяйственной среды. Обладая высокой проникающей способностью, объективно имеют возможность организовать деятельность в любых, даже самых отдаленных районах, максимально полно используя имеющиеся ресурсы. Занимаясь собственным делом, энергичные и предприимчивые граждане проявляют свои способности и потенциал, увеличивая долю среднего класса, обеспечивая рост социальной стабильности в обществе и снижение уровня безработицы в стране.

Например, это касается лиц с инвалидностью, которые хотят трудиться, и профессионально самореализовываться, а также стремятся к финансовой независимости. Однако ограниченные возможности здоровья, отсутствие доступной инфраструктуры, распространенная в обществе дискриминация по отношению к таким людям становятся важнейшим негативными факторами для осуществления ими полноценной деятельности в качестве наемных работников. По данным Федеральной службы государственной статистики доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов, состоящих на учете в Пенсионном фонде Российской Федерации составляет 14,7% [6]. В связи с этим организация самостоятельного бизнеса позволила бы им реализовать свою активную жизненную позицию.

Состояние рынка труда самозанятых граждан

Самозанятость широко распространена в России. Причем как в традиционных видах деятельности (сельском хозяйстве, транспортных перевозках, строительстве, проведении ремонтных работ и фото-, видеосъемки, оказании бытовых, косметических, консалтинговых услуг, сдаче имущества в аренду, помощи по дому, реализации продукции собственного производства и пр.), так и в новых, которые появились на рынке труда под влиянием инновационных процессов в экономике (разработка и продвижение сайтов, контент-менеджмент, администрирование социальных сообществ, ландшафтный дизайн, арт-терапия и пр.).

Большая часть самозанятых граждан осуществляет свою деятельность в неформальном секторе, число занятых в котором в 2018 г. по данным Росстата составила 14,6 млн. чел (20,1% от общей численности занятого населения) [7]. Эксперты Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС полагают, что теневой рынок труда в России значительно больше и достигает 30 млн. человек. Эти люди, как правило, нигде не зарегистрированы, работают сами на себя или на нелицензируемых предприятиях, получают неофициальную заработную плату и не уплачивают налоги [8].

Оценки самозанятости в отечественном бизнесе неоднозначны. С одной стороны, она способствует снижению безработицы, развитию конкуренции на рынке труда и уменьшению социальных конфликтов. С другой, самозанятость в России пока является отражением деформированных трудовых отношений в стране, что проявляется в расширении доли те- невой экономики, нарушении трудового, административного и налогового законодательства, существенных проблемах финансовой обеспеченности местных бюджетов и их высокой зависимости от налоговых поступлений фрилансеров.

В целях легализации деятельности самозанятых в ноябре 2018 г. был принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан». Он предусматривает добровольный переход граждан на уплату налога после их регистрации в качестве самозанятых через мобильное приложение и формирование отчетности в автоматическом режиме в онлайн-кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Налогом облагаются доходы плательщиков, полученные ими от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) без привлечения наемных работников на сумму, не превышающую 2,4 млн. рублей в текущем календарном году.

Режимом установлены следующие налоговые ставки: 4% с доходов, полученных от реализации продукции физическим лицам, 6% с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, возможно применение налогового вычета предельным размером 10 тыс. руб. путем снижения налоговых ставок (с 4% до 3% и с 6% до 4%). Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование законом не предусмотрена. Поступления от налога распределяются в бюджет субъекта Российской Федерации — 63% и в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 37% [9].

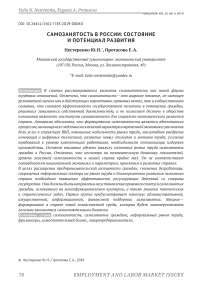

Льготный налоговый режим стал привлекательным для бизнеса, что привело к росту желающих легализовать свою деятельность. По данным Федеральной налоговой службы число граждан, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, легализовали свой бизнес и стали плательщиками налога на профессиональный доход на 1 августа 2019 года составило 162 тыс. человек. В Москве на уплату нового налога перешло 96 тыс. человек, Московской области 36 тыс., Татарстане 26 тыс., в Калужской области 4 тыс. человек. Их распределение между субъектами РФ представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение плательщиков налога на профессиональный доход между субъектами Российской Федерации на 01.08.2019

Fig. 1. Distribution of professional income tax payers among the subjects of the Russian Federation as of 01.08.2019

Источник: расчеты авторов по данным ФНС России.

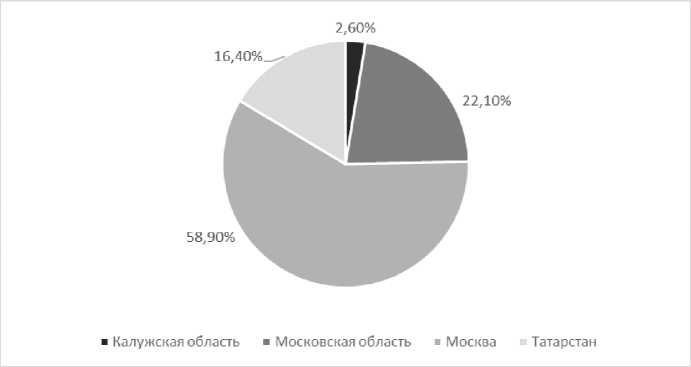

За первую половину 2019 г. сумма платежей, поступивших в бюджетную систему страны от налога на профессиональный доход составила более 350 млн. рублей, что положительно оценивается экспертами [11]. Число самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по уходу за детьми и престарелыми, репетиторству, уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, так же демонстрирует существенный рост (рис. 2) [12].

Кривая свидетельствует о существен- ном увеличении числа лиц, которые с 2017 г. легализовали свой бизнес и на основании специального уведомления добровольно зарегистрировались в органах Федеральной налоговой службы. Структура самозанятых граждан, предоставляющих услуги для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, неоднородная: 66% составляют лица, оказывающие услуги по репетиторству, 18% — по уборке жилого помещения и ведению домашнего хозяйства, 16% — по уходу за детьми, престарелыми, больными людьми.

Рис. 2. Численность самозанятых граждан в Российской Федерации

Fig. 2. Number of self-employed citizens in the Russian Federation Источник: расчеты авторов по данным ФНС России.

Неравномерно распределены такие граждане по регионам страны. Так, в Центральном федеральном округе зарегистрировано 28,9%, в Сибирском федеральном округе — 18%, по 16% приходится на Южный и Приволжский федеральные округа, 11,5% –на Северо-Западный, 4,5% — на Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Меньше всего зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь число лиц, оказывающих услуги для личных и домашних нужд составляет 81 человек или 2% от общей численности таких граждан по стране.

Несмотря на положительную динамику показателей видно, что пока уровень легальной самозанятости в нашей стране крайне мал. Число фрилансеров, зарегистрированных в органах Федеральной налоговой службы, не превышает 0,2% граждан, занятых в экономике страны, и 1% от числа людей, задействованных в малом и среднем предпринимательстве. Приведенные цифры не соответствуют потребностям развития конкурентных основ экономики и стандартам, принятым в зарубежных странах, где число самозанятых существенно выше, чем в России. Например, в странах OECD, где самозанятость часто рассматривается как дополнительный источник дохода, показатель достигает 20% от численности работающих, в США— более 30%, а в развива- ющихся странах, где самозанятость выступает необходимым условием проживания большей части населения,— 60–70% [13].

Повышение эффективности государственного регулирования рынка труда самозанятых граждан

Ограничивает развитие легального рынка труда самозанятых граждан неопределенность экономической ситуации в стране, отсутствие системы правового и информационного обеспечения самостоятельной деятельности, высокая конкуренция среди прочих субъектов малого и среднего предпринимательства, низкий платежеспособный спрос населения на предлагаемую самозанятыми продукцию (услуги), недостаток организационной, имущественной и финансовой помощи для ведения собственного бизнеса. Все это определяет важность координации регулирующих действий со стороны государства и формирования новых подходов к их осуществлению [14].

Мы считаем, что в первую очередь должен быть определен правовой статус самозанятых граждан. Здесь важно комплексно подойти к выбору критерия, который должен учитывать: определенный вид деятельности, размер годового дохода, стоимость используемых основных средств, величину оборотного капитала, минимальную продолжительность работы в течение года, права и обязанности микропредпринимателей. Далее представляется актуальным принятие на федеральном уровне программы развития самозанятости в стране, которая должна быть направлена на решение как тактических, так и стратегических задач [15]. Первая группа должна предусматривать комплекс мер, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и расширение форм государственной поддержки деятельности самозанятых граждан:

-

• распространение на всю страну льготного налогового режима, порядка регистрации и ведения бизнеса;

-

• закрепление социальных гарантий и формирование условий минимизации рисков деятельности;

-

• создание единой информационно-сервисной инфраструктуры, в том числе через облачные технологии и мобильные устройства;

-

• увеличение каналов сбыта произведенной продукции (услуг), в частности за счет подключения к системе государственных и муниципальных закупок и снятия барьеров для выхода самозанятых на электронные торговые площадки;

-

• внедрение новых форм финансирования деятельности граждан, расширение линейки кредитных продуктов, предлагаемых коммерческим банками, и создания льготных условий получения ими доступных финансовых ресурсов;

-

• расширение объемов предоставления самозанятым гражданам комплексной имущественной помощи, в том числе через механизм лизинга и льготной аренды помещений;

-

• создание сервисных центров, предоставляющих самозанятым информационный комплекс услуг, которые наряду с прочим, включают услуги по повышению квалификации и получению бизнес-грамотности;

-

• устранение административных барьеров на пути лицензирования деятельности и контроля за ней.

Вторая группа задач — стратегическая. Она связана с необходимостью перехода страны на новую модель развития, в основе которой — конкурентоспособная, гибкая и адаптивная к современным условиям экономика, которая будет формировать условия для развития всех субъектов малого и среднего предпринимательства в целом и самозанятого населения в частности. В основе такой модели должна лежать хозяйственная среда, которая будет заинтересовывать легально заниматься самостоятельным бизнесом и создавать для всех субъектов экономической деятельности стабильные и взаимовыгодные правила игры для их эффективного функционирования [16].

Список литературы Самозанятость в России: состояние и потенциал развития

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения» [Электронный ресурс].—Режим доступа: Ьйр:/Д1ос5. cntd.ru/document/1200136072 (дата обращения: 11.05.2019).

- Поправки в закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» [Электронный ресурс].—Режим доступа: https://nospress.ru/popravki-v-zakon-o-zanyatosti-naseleniya-v-rossijskoj-federacii-opredelyat-status-samozanyatyh-grazhdan-2580 (дата обращения: 11.05.2019).

- Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу определения статуса самозанятых граждан» (подготовлен Минюстом России 29.05.2018) [Электронный ресурс].—Режим доступа: ЬИрвУДше. garant.ru/56753994/ (дата обращения: 11.05.2019).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.071998 г. Ш46-ФЗ (ред. от 02.09.2019 г.) [Электронный ресурс].—Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 11.05.2019).

- Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) » от 27.11.2018 N422-03 [Электронный ресурс].—Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_311977/ (дата обращения: 11.05.2019).

- Росстат. Население. Статистический сборник. [Электронный ресурс].—Режим доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/ (дата обращения: 11.05.2019).

- Росстат. Рабочая сила, занятость и безработица в России. Статистический сборник. [Электронный ресурс].—Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/bl8_61/Main.htm (дата обращения: 11.05.2019).

- Фаенберг А. В России выросла неформальная занятость // РБК [Электронный ресурс].—Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/27/03/2019/ 5c9a3eal9a7947d947c377c5 (дата обращения: 11.05.2019).

- Федеральный закон от 27.11.2018 N423-03 «О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс].—Режим доступа: ЬИрУДталлг. consultant.ru/law/hotdocs/55777.html/ (дата обращения: 11.05.2019).

- Реестр самозанятых граждан [Электронный ресурс].—Режим доступа: https://spmag.ru/ агНс1е8/гее81г-8атогапуа1у11^гаг1'ц1ап-2019 (дата обращения: 11.05.2019).

- ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян [Электронный ресурс].— Режим доступа: https://iz.ru/908978/2019-08-ll/fns-nazvala-chislo-zaregistrirovannykh-5атогаша1укЬ-го88иап (дата обращения: 11.05.2019).

- Статистика о представленных физическими лицами в налоговые органы уведомлениях об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд [Электронный ресурс].—Режим доступа: https://www.nalog.ru/ гп77/ге1а1е(1_ас1тие5/81а11811с8_ап^апа1у1к8/5е1£етр1оуес1/ (дата обращения: 11.05.2019).

- Кострова Ю.Б. Шибаршина О.Ю. Анализ подходов к регулированию самозанятости населения: российский и международный опыт // Экономика труда.— 2018.—Том 5.— № 4.— 1137-1146.

- Карпова Т. Ю., Арбаев Г. Э. Самозанятость в Российской Федерации: проблемы и пути развития//Проблемы экономики и юридической практики.— 2017.— № 6.—С. 95-98.

- Нестеренко Ю.Н Государственная политика в отношении малого и среднего предпринимательства в контексте Стратегии его развития // Экономика и предпринимательство.— 2016.-№12-2.-С. 396-401

- Нестеренко Ю.Н. О новой парадигме государственной политики в отношении малого и среднего предпринимательства. // Экономическая наука и социальное государство: Сборник материалов Круглого стола в рамках программы III Московского экономического форума/ отв. ред.д.э.н. O.A. Александрова.—М.: Изд-во «Эконом-Информ».— 2016.—С. 88-94