Сандыиты Ильменогорского миаскитового массива (Южный Урал)

Автор: Немов А.Б.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (247), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые данные по минералогии и геохимии меланократовой разновидности миаскита - сандыита - из Ильменогорского массива. Сандыиты образуют в массиве вытянутые тела, расположенные внутри амфиболовых миаскитов. При переходе от вмещающих амфиболовых миаскитов к сандыитам наблюдаются изменения: 1) в валовом составе пород увеличиваются содержания Ca, Fe и Mg и снижаются содержания Si и Аl, происходит обогащение редкоземельными элементами; 2) в минеральном составе пород увеличивается количество амфибола, титанита и апатита, уменьшается содержание нефелина; 3) в составе амфибола и биотита уменьшается железистость и содержания Аl, Ca и K, увеличиваются содержания Si, Mg и Na. Увеличение в сандыитах концентраций литофильных и высокозарядных элементов свидетельствует о влиянии флюидов, активизированных сдвиговыми деформациями. Сандыиты являются продуктом метасоматических процессов преобразования (при участии флюидов) амфиболовых миаскитов, обусловленных тектонической активностью в сдвиговой зоне.

Сандыит, миаскит, метасоматоз, сдвиговая зона

Короткий адрес: https://sciup.org/149129171

IDR: 149129171 | УДК: 582.02:552.33

Текст научной статьи Сандыиты Ильменогорского миаскитового массива (Южный Урал)

Сандыит — меланократовая разновидность нефелинового сиенита (миаскита), впервые выделенная и описанная А. Н. Заварицким [3] для щелочных пород Ильменского ми-аскитового массива. По современной петрографической классификации порода соответствует меланократовой амфиболовой разновидности малиньита [7]. Природа образования сандыитов Ильменогорского ми-аскитового массива до настоящего времени остается дискуссионной. Существует несколько гипотез образования миаскитов и сандыитов: палингенно-метасомати-ческая[6]; рифтогенная магматическая [1] и щелочно-ультраосновная

-

[8] . Наиболее детально природу формирования сандыитов рассмотрел В. Я. Левин, который считал сандыиты ксенолитами (реликтами амфиболитов), часто обнаруживаемыми в виде «маркирующих горизонтов» в амфиболовых миаскитах [5, 6]. Новая концепция геологического строения Ильменогорского комплекса как глубинного фрагмента постколлизионного регионального сдвига [2, 8] и имеющиеся петрохимические данные позволяют предположить, что миаскитовый массив является частью фрагмента щелочно-ультраосновной интрузии центрального типа. В связи с этим предполагается рассматривать принадлежность

сандыитов к породам щелочно-уль-траосновной ассоциации. Для выяснения этого требуется определить, магматическими или метасоматическими породами являются сандыиты. Если сандыиты являются ксенолитами амфиболитов, то необходимо определить, сохранены ли их признаки.

Методы исследования

Состав петрогенных компонентов пород был определен атомно-абсорбционным методом (аналитики Л. Б. Лапшина, Н. В. Шаршуева), редкоземельные, редкие и рассеянные элементы — ICP-MS-методом (аналитики К. А. Филиппова,

М. С. Свиренко). Микрозондовые анализы составов минералов выполнены на растровом электронном микроскопе РЭММА-202 М с энергодисперсионной приставкой LZ Link Sistems с Si-Li-детектором (ИМин УрО РАН, аналитик Котляров В. А.). Стандарты: амфибол № 111356 (ферримагнезиогорнблендит); слюда STD 19 Astimex scientific limited при разрешении детектора 160 эВ,

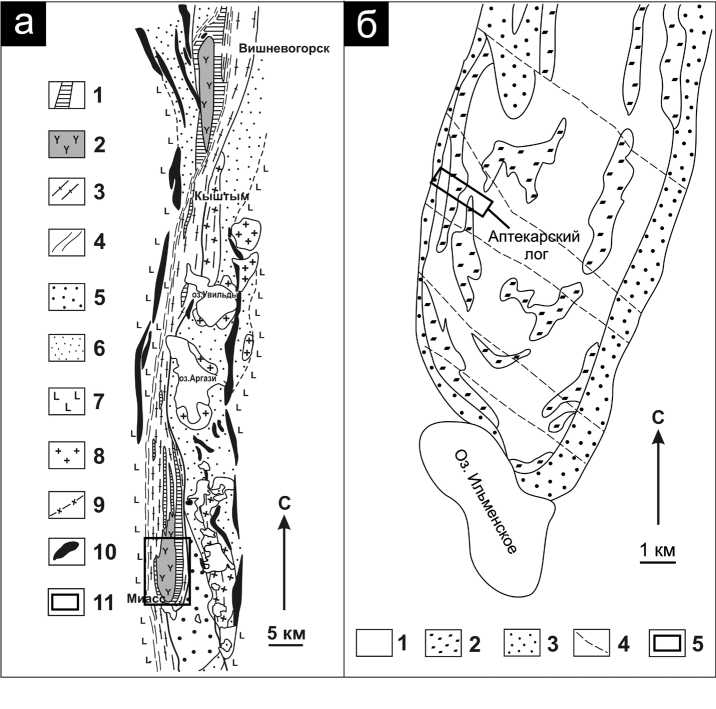

Рис. 1. Схематическая геологическая карта: а) Ильмено-Вишневогорского поли-метаморфического комплекса по [8], б) Ильменогорского миаскитового массива по [5]. а) 1 — селянкинская серия амфибол-гнейсово-плагиомигматитовая (Ar-Pt1); 2 — массивы миаскитов (О2); 3 — бластомилониты гранитоидного и сиенитового состава (Р2-Т1(?); 4 — милониты Кыштымского сдвига-надвига; 5 — еланчиковская толща плагиосланцев и мигматитов инъекционного типа; 6 — саитовская серия, мета-терригенная; 7 — зеленосланцевые осадочно-вулканогенные комплексы ЗападноМагнитогорской и Арамильско-Сухтелинской зон; 8 — Увильдинский монцонит-гранитный комплекс (Pz3); 9 — гнейсовидные граниты Кисегачского комплекса, 10 — метагипербазиты; 11 — Ильменогорский миаскитовый массив;

б) 1 — биотитовые миаскиты; 2 — амфиболовые миаскиты; 3 — фенитовая оторочка;

4 — поздние тектонические разломы; 5 — исследуемый район.

Fig. 1. Schematic geological maps of the Ilmeny-Vishnevogorsky polymetamorphic complex, after [8] (a) and Ilmenogorsky miaskite massif, after [5] (b).

a) 1 — Selyankino Group: Archean to Early Proterozoic amphibolite-gneiss-plagiomigmatite rocks; 2 — Middle Ordovician miaskite massifs; 3 — Middle Permian-Lower Triassic (?) granitic and syenitic blastomylonites; 4 — mylonites of Kyshtym shear-thrust; 5 — Elanchik Sequence: plagioshales and injection migmatites; 6 — Saitovo Sequence: metaterrigenous roks; 7 — greenschist volcanosedimentary complexes of West Magnitogorsk and Aramil-Sukhteli zones; 8 — Upper Precambrian Uvildy monzogranitic complex; 9 — gneissic granites Kisegach complex; 10 — metaultramafic rocks; 11 — Ilmenogorsky miaskite massif, b) 1 — biotite miaskites; 2 — amphibole miaskite; 3 — fenite; 4 — late faults; 5 — studied area.

ускоряющем напряжении 20—30 кВ, силе тока 3 х 10-3 А, диаметром пучка 1—2 мкм. Коррекция данных производилась с использованием программы Magellanes.

Геологическое положение

Ильменогорский комплекс [8] расположен в южной части Вишнево-Ильменогорской региональной сдвиговой зоны, сложен различными по составу магматическими и метаморфическими породами (рис. 1, а) преобразованными хрупко-пластичными деформациями простого сдвига в условиях амфиболитовой фации метаморфизма (270—240 млн лет) [9]. Миаскитовый массив имеет каплевидную форму с размерами 18 х 4.5 км, сложен биотитовыми, биотит-амфиболовыми и амфиболовыми миаскитами с линейными и плоскостными текстурами (рис. 1, б). Осложнен жильными телами и дайками поздних миаскитов, сиенитов и гранитов, приуроченных к тектоническим нарушениям. Переходы между породами постепенные. Миаскиты изменены тектоническими, метаморфическими и метасоматическими процессами и в значительном объеме представлены тектонитами различной степени милонитизации [2, 4].

Сандыиты в миаскитовом массиве образуют линейные тела со сложной морфологией, мощностью от 0.1 м до 0.5 м и протяженностью от 0.5 м до 10 м. Наибольшее развитие тел сандыитов наблюдается в зонах развития амфиболовых миаски-тов.

Петрография и минералогия

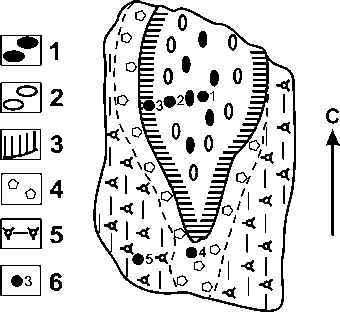

Исследованное тело сандыи-та имеет зональное строение. Оно обрамлено гранат-амфиболовы-ми миаскитами, переходящими во вмещающие амфиболовые миаски-ты (рис. 2).

Состав сандыитов изменяется от центра к краю, образуя следующие разности: меланократовый , крупно-и среднезернистый с линейной структурой ^ полево-шпат-порфировидный среднезернистый, полосчатый ^ мезократовый среднезернистый со шлирами. Минеральный состав пород характеризуется незначительными вариациями из-за различия структурно-текстурных особенностей: амфибол (25—35 %), биотит (15—25 %), пертитизированый калиевый полевой шпат (20—30 %), плагиоклаз (15—20 %) и нефелин (0—5 %). Акцессорные минералы (5—10 %) в основном представлены титанитом и апатитом, а также незначительным количеством циркона, кальцита, ортита и ильменита.

Оторочка тела сандыи-та представлена мелкозернистым лейкократовым гранат-ам-фиболовым миаскитом с линей-

1 М

Рис. 2. Разрез сандыитового тела: 1 — меланократовые сандыиты; 2 — мезократовые порфировидные полевошпатовые сандыиты; 3 — лейкократовые сандыиты; 4 — гранат-амфиболовые миаскиты; 5 — амфиболовые миаскиты;

6 — точки отбора образцов.

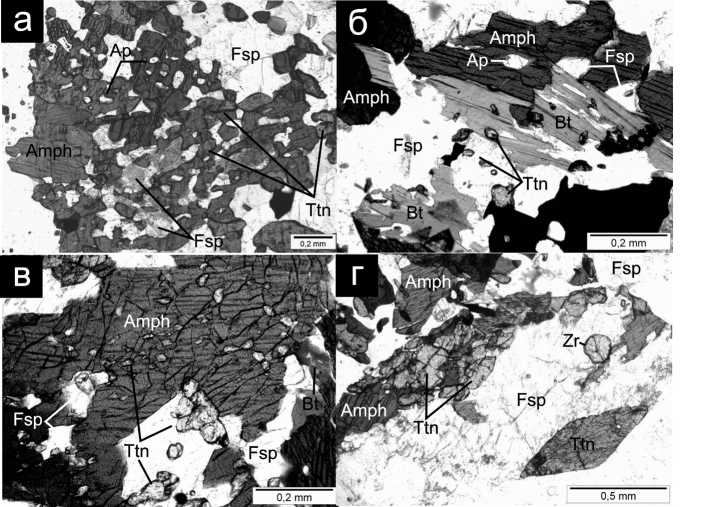

Рис. 3. Микроструктурные особенности сандыитов: а) «ситовидное» зерно амфибола (обр. Ал 6а—13а); б) замещение амфибола биотитом и биотита ильменитом и магнетитом (обр. Ал 6а—13в); в) скопление ориентированных зерен титанита внутри амфибола (обр. Ал 6а—13б); г) амфибол, замещаемый титанитом (обр. Ал 6а—13в). Николи II.

Fig. 2. Schematic cross-section of the sandyite body: 1 — melanocratic sandyites; 2 — mesocratic sandyites with feldspar phenocrysts; 3 — leucocratic sandyites; 4 — garnet-amphibole miaskite; 5 — amphibole miaskite; 6 — sampling place.

Fig. 3. Microtextural peculiarities of sandyites: a) sieve-like grain of amphibole (sample Ал 6а—13а); b) a replacement of amphibole by biotite and biotite by ilmenite and magnetite (sample Ал 6а—13в); c) aggregate of oriented titanite grains in amphibole (sample Ал 6а—13б); d) amphibole replaced by titanite (sample Ал 6а—13в). Parallel nicols.

но ориентированными зернами граната, постепенно переходящим в амфиболовый миаскит. Состоит из калиевого полевого шпата (30—40 %), плагиоклаза (20—30 %), нефелина (15—20%), амфибола (5—10%), граната (3—5 %), акцессорных минералов (1-2 %).

Амфиболовый миаскит — сред- не-и мелкозернистая мезократовая порода — имеет гипидиоморфную или порфировидную структуру с выраженной полосчастостью и линейностью. Состоит из калиевого полевого шпата (30—45 %), плагиоклаза (15—20 %), нефелина (15—20 %), амфибола (10—15 %), биотита (5—10 %) и акцессорных минералов (2—3 %).

Калиевый полевой шпат в исследуемых породах соответствует ор-токлаз-микроклину (табл. 1). Он представлен крупными или средними зернами размером 2—6 мм, часто образующими скопления в виде порфировидных выделений или полос. Замещается альбитом. В контакте с нефелином в калиевом

Таблица 1. Химический состав минералов (мас. %). Здесь и в табл. 2: 1 — меланократовый сандыит ( обр. Ал 6а—13а); 2 — поле-вошпат-порфировидный сандыит (обр. Ал 6а—13б); 3 — мезократовый сандыит (обр. Ал 6а—13в); 4 — гранат-амфиболовый миаскит (обр. Ал 6—13); 5 — амфиболовый миаскит (обр. НМ 9—13). Сокращения минералов согласно [11].

Table 1. Chemical composition of minerals (wt. %). Here and in Table 2:1 — melanocratic sandyite (sample Ал 6а—13а); 2 — sandyite with feldspar phenocrysts (sample Ал 6а—13б); 3 — mesocratic sandyite (sample Ал 6а—13в); 4 — garnet-amphibole miaskite (sample Ал 6—13);

5 — amphibole miaskite (sample НМ 9—13). Abbreviation of the minerals, after [10].

|

Порода |

1 |

4 |

5 |

||||||||

|

Минералы |

Trm |

Bt |

Кfs |

Ab |

Nph |

Grt |

Trm |

Kfs |

Trm |

Bt |

Kfs |

|

Оксиды |

мас. % |

||||||||||

|

SiO 2 |

40.10 |

36.60 |

64.10 |

67.60 |

42.80 |

33.80 |

36.70 |

64.80 |

36.50 |

33.10 |

64.70 |

|

TiO 2 |

1.08 |

2.05 |

2.19 |

0.87 |

1.25 |

2.29 |

|||||

|

Al 2 O |

11.10 |

12.70 |

18.90 |

20.40 |

34.20 |

5.94 |

12.80 |

18.70 |

13.80 |

16.00 |

18.30 |

|

FeO |

24.40 |

24.50 |

0.03 |

0.11 |

21.60 |

28.80 |

0.15 |

28.00 |

29.20 |

0.97 |

|

|

MnO |

1.08 |

1.21 |

3.90 |

1.93 |

1.64 |

2.20 |

|||||

|

MgO |

6.18 |

10.20 |

0.24 |

2.84 |

2.97 |

4.64 |

|||||

|

CaO |

7.67 |

0.00 |

0.23 |

0.25 |

31.60 |

8.06 |

0.00 |

8.62 |

0.30 |

0.01 |

|

|

Na 2 O |

4.11 |

0.00 |

2.84 |

11.40 |

16.50 |

3.32 |

1.16 |

3.38 |

1.77 |

||

|

K 2 O |

2.09 |

9.60 |

12.20 |

0.19 |

5.82 |

2.24 |

14.80 |

2.41 |

8.82 |

14.90 |

|

|

Ba |

1.18 |

0.08 |

|||||||||

|

Σ |

97.80 |

96.90 |

99.20 |

99.90 |

99.70 |

99.30 |

97.60 |

99.70 |

98.60 |

96.60 |

99.70 |

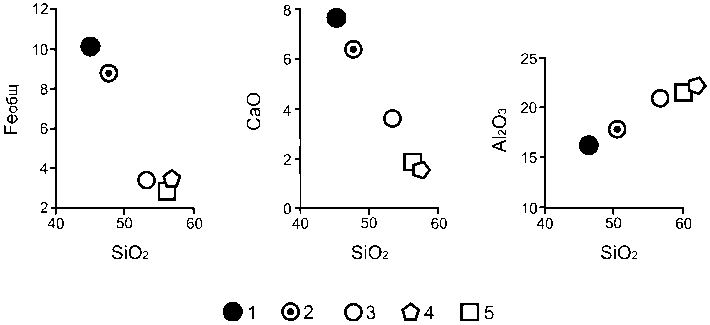

Рис. 4. Соотношения SiO2 — Al2O3, SiO2 — CaO and SiO2 — Feобщ (мае. %): 1 — меланократовый еандыит; 2 — мезократовый порфировидный полевошпатовый еандыит; 3 — мезократовый еандыит; 4 — гранат-амфиболовый миаекит; 5 — амфиболовый миаекит.

Fig. 4. SiO2 - Al2O3, SiO2 - CaO and SiO2 — Fetotal plots for the studied rocks (wt. %). 1 — melanocratic sandyite; 2 — mesocratic sandyites with feldspar phenocrysts; 3 — mesocratic sandyites; 4 — garnet-amphibole miaskite; 5 — amphibole miaskite.

полевом шпате образуютея мирмекитовые ероетки. При переходе от еандыитов к миаекитам в нем уменьшаетея еодержание Na (от 0.4 до 0.1 к. ф.).

Плагиоклаз елагает небольшие плаетинчатые криеталлы размером 0.8—0.05 мм, еоответетвует альбиту, в еандыите Ab (99—96 %), в амфиболовом миаеките Ab (97—91 %).

Нефелин образует крупные зерна (2—5 мм) или порфировидные екопления, еодержит округлые включения полевых шпатов и кальцита, раеположенных кулиеовид-но по плоскостям 0001, замещаетея тонкозерниетыми агрегатами канкринита, еодалита и карбонатами РЗЭ.

Амфибол — тарамит (табл. 1) предетавлен удлиненно-призмати-чеекими зернами размером 2—0.5 мм, имеющими еитовидную етрук-туру (рие. 3, а) е включениями зерен титанита и апатита (рие. 3, б). Он замещаетея биотитом (рие. 3, в) и титанитом (рие. 3, г). В тарамите при переходе от амфиболового миаекита к еандыиту понижаетея желе-зиетоеть (от f = 83—86 % до f = 68— 70 %), еодержание Al (от 2.48—2.62 до 1.93—2.02 к. ф.) и Са (от 1.40—

1.50 до 1.25—1.30 к. ф.), увеличива-етея еодержание Si (от 5.70—5.80 до 6.15—6.22 к. ф.) и Na (от 1.00—1.10 до 1.20—1.35 к. ф.).

Биотит образует деформированные зерна размером 0.5—5.0 мм, замещает тарамит и замещаетея магнетитом. В химичееком еоетаве биотита наблюдаетея уменьшение же-лезиетоети (от f = 74—81 % до f = 58— 60 %), еодержания Mn (от 0.15 до 0.05 к. ф.) и Al (от 1.35—1.50 до 1.15— 1.20 к. ф.), увеличение еодержания Si (от 2.55—2.70 до 2.85—2.90 к. ф.) и Mg (от 0.50—0.60 до 1.15—1.20 к. ф.).

Акцессорные минералы пред-етавлены удлиненными зернами титанита, в котором от амфиболового миаекита к еандыиту понижаетея еодержание Al (от 0.2 до 0.1 к. ф.). Апатит ветречаетея в виде удлиненных и игольчатых зерен размером 0.50—0.01 мм в ераетании е амфиболом и титанитом, реже в ераетании е полевым шпатом и нефелином. Ортит образует неоднородные (метамиктные) зерна размером 0.30— 0.02 мм замещаетея выеокожеле-зиетым эпидотом и баетнезитом. В гранат-амфиболовом миаеките ортит характеризуетея большим ео-держанием Ce (0.45—0.50 к. ф.) и Pr

(0.05—0.10 к. ф.), а в амфиболовом миаеките — La (0.1—0.3 к. ф.) и Nd (0.01—0.05 к. ф.) (табл. 1). Карбонаты предетавлены небольшими кеено-морфными или гипидиоморфными зернами размером 1.00—0.05 мм в аееоциации е тарамитом и титанитом. Приеутетвуют во включениях в нефелине либо находятея в ераетании е ним. Соетав карбонатов отвечает кальциту е примееью Sr и бает-незиту е еодержанием Ce (1.3 к. ф.) и La (1.2 к. ф.). Гранат еоответетвует андрадиту е незначительной долей (1—2 %) примееи гроееулярово-го и епееартинового компонента и образует гипидиоморфные резорбированные зерна коричневато-буро -го цвета размером 8—2 мм, аееоции-рует е тарамитом, кальцитом и титанитом (табл. 1).

Петрогеохимические особенности

При переходе от амфиболового миаекита к еандыиту в валовом еоетаве пород наблюдаетея уменьшение еодержания океидов K2O, Al2O3, SiO2 и увеличение СаО и общего Fe (рие. 4, табл. 2).

В еандыитах отмечаютея выео-кие еодержания РЗЭ по еравнению е

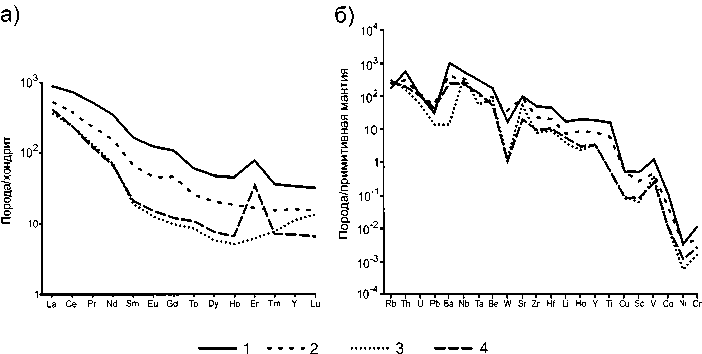

Рис. 5. Диаграммы распределения РЗЭ (а) и элементов-примееей (б).

1 — меланократовый еандыит; 2 — лейкократовый еандыит; 3 — гранат-амфиболовый миаекит; 4 — амфиболовый миаекит. Составы хондрита и примитивной мантии взяты по [10].

Fig. 5. Chondrite-normalized REE pattern (а) and primitive mantle-normalized trace element pattern (b) for studied rocks.

1 — melanocratic sandyite; 2 — leucocratic sandyite; 3 — garnet-amphibole miaskite;

4 — amphibole miaskite. Composition of chondrite and primitive mantle are taken from [9].

амфиболовым миаскитом (рис. 5, а, табл. 2). Для всех пород можно отметить схожий характер распределения элементов. Резкая положительная аномалия Er связана с присутствием минералов-концентраторов ТРЗЭ (ортит, титанит) в породах.

Распределения элементов-примесей (рис. 5, б, табл. 2) показывает аномально-высокие содержания литофильных элементов Ва, Th, U и низкие содержания Cu, Pb, W, Co, Ni и Cr, что свидетельствует об отсутствии связи с мафитовыми магматическими источниками и значительном влиянии корового вещества.

Выводы

Сандыит Ильменогорского массива представляет собой метасоматическую породу, образованную в поздних линейных тектони-чески-трещиноватых зонах, проработанных флюидом, образующим меланократовую породу мафитово-го состава в результате преобразования миаскитов. Высокие содержания РЗЭ и рассеянных элементов свидетельствуют о мобильности этих компонентов во флюиде и обогащении его коровым веществом. Флюидная переработка объясняет высокое содержание акцессорных минералов-концентраторов РЗЭ, таких как ортит и титанит. Гранат-амфиболовый миаскит также является продуктом метасоматических процессов, своеобразной буферной зоной между амфиболовым миаскитом и сандыитом, характеризующейся высокими содержаниями Al, K, Na, а также ТРЗЭ, концентрирующихся в гранате.

Таблица 2. Химический состав исследуемых пород Описание см. табл.1.

Table 2. Chemical composition of studied rocks (wt. %).

|

Порода |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Оксиды |

мас. % |

||||

|

SiO 2 |

44.90 |

47.5 |

53.20 |

56.70 |

56.00 |

|

TiO 2 |

3.79 |

2.75 |

1.02 |

0.30 |

0.73 |

|

Al2O3 |

16.30 |

17.1 |

21.00 |

22.10 |

21.70 |

|

Fe 2 O 3 |

4.50 |

3.92 |

1.44 |

1.82 |

1.32 |

|

FeO |

5.75 |

4.92 |

2.03 |

1.70 |

1.68 |

|

MnO |

0.61 |

0.54 |

0.20 |

0.27 |

0.14 |

|

MgO |

2.96 |

2.48 |

0.81 |

0.16 |

0.30 |

|

CaO |

7.82 |

6.45 |

3.64 |

1.69 |

1.88 |

|

Na 2 O |

6.02 |

5.86 |

6.62 |

6.94 |

6.62 |

|

K 2 O |

4.66 |

5.86 |

7.24 |

7.14 |

8.00 |

|

H 2 O |

0.10 |

0.08 |

0.08 |

0.06 |

0.18 |

|

П.п.п. |

1.14 |

1.64 |

1.78 |

0.52 |

0.62 |

|

P 2 O 5 |

0.63 |

0.49 |

0.20 |

0.10 |

0.06 |

|

CO 2 |

0.86 |

1.01 |

1.03 |

0.33 |

0.00 |

|

Summ |

99.90 |

99.90 |

99.90 |

99.80 |

99.20 |

|

Элементы |

г/т |

||||

|

La |

215 |

126 |

86.70 |

98.90 |

215 |

|

Ce |

457 |

238 |

153 |

145 |

457 |

|

Pr |

48.10 |

21.80 |

12.40 |

11.30 |

48.10 |

|

Nd |

162 |

70.20 |

32.10 |

30.40 |

162 |

|

Sm |

24.40 |

9.90 |

2.87 |

3.14 |

24.40 |

|

Eu |

7.02 |

2.55 |

0.74 |

0.88 |

7.02 |

|

Gd |

21.60 |

9.30 |

1.98 |

2.36 |

21.60 |

|

Tb |

2.21 |

0.95 |

0.32 |

0.40 |

2.21 |

|

Dy |

11.70 |

5.17 |

1.46 |

1.94 |

11.70 |

|

Ho |

2.51 |

1.02 |

0.29 |

0.37 |

2.51 |

|

Er |

12.60 |

2.71 |

1.02 |

5.66 |

12.60 |

|

Tm |

0.90 |

0.39 |

0.20 |

0.19 |

0.90 |

|

Yb |

5.60 |

2.66 |

1.85 |

1.15 |

5.60 |

|

Lu |

0.81 |

0.38 |

0.34 |

0.17 |

0.81 |

Список литературы Сандыиты Ильменогорского миаскитового массива (Южный Урал)

- Баженов А. Г. Особенности распределения циркония в Ильменогорском миаскитовом массиве и вопросы генезиса миаскитов//Уральск. Минер. cб. Миасс: ИМин УрО РАН, 1997. № 7. С. 139-154.

- Ворощук Д. В. Полевые шпаты гранитоидных бластомилонитов: микроструктурные особенности и вариации химического состава//Ежегодник-2000. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН. 2001. С. 102-110.

- Заварицкий А. Н. Геологический и петрографический очерк Ильменскогго минералогического заповедника и его копей. М.: Главн. упр. по заповедн., 1939. 196 с.

- Кошевой Ю. Н. История формирования и структурная эволюция ильменогорского комплекса. Рукопись. Фонды ИГЗ. 1985. 313 с.

- Левин В. Я. Щелочная провинция Ильменских-Вишневых гор. М.: Наука, 1974. 221 с.