Санитарное состояние осушаемых сосняков Среднего Урала

Автор: Залесов С.В., Тукачева А.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная мелиорация

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы показатели санитарного состояния сосняков, находящихся под влиянием осушительной мелиорации 29-летней давности в условиях Среднего Урала. Выявлены особенности процесса естественного изреживания в различных типах леса. Установлено влияние удаленности магистрального канала на санитарное состояние древостоя.

Сосняки, санитарное состояние, осушительная мелиорация, древостой на осушаемых землях, класс роста по крафту

Короткий адрес: https://sciup.org/143166217

IDR: 143166217 | УДК: 630.24:630.385.1 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.2.08

Текст научной статьи Санитарное состояние осушаемых сосняков Среднего Урала

Для ссылок:

Залесов, С. В. Санитарное состояние осушаемых сосняков Среднего Урала [Электронный ресурс] / C. В. Залесов, А. В. Тукачева // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 2. – С. 75–84. URL:

Осушительная мелиорация лесов, произрастающих на болотных почвах, приводит к трансформации экологических условий их произрастания. Однако реакция различных компонентов биогеоценоза на эти изменения неоднозначна и зависит от давности проведения мелиоративных мероприятий. Выделяют несколько этапов роста осушаемых древостоев: начальный, связанный с адаптацией к изменившимся условиям; срединный, или период формирования; конечный, или период стабилизации.

Изучение роста насаждений на длительно осушаемых землях позволяет объективно оценить эффективность осушительной мелиорации, выявить причины, влияющие на результативность лесоосушения, и спрогнозировать дальнейшие изменения. Индикаторами происходящих после начала осушения процессов являются наличие патологического отпада деревьев и санитарное состояние древостоя, без учета которых эффективность осушения не может быть доказана [1]. Изучением данного вопроса занимались многие ученые, однако большинство работ посвящено осушению низинных и переходных болот. Выбор объекта исследований обусловлен отсутствием работ по изучению результатов продолжительного осушения верховых болот на Среднем Урале.

Цели и задачи исследования

Исследования направлены на изучение санитарного состояния насаждений в различных типах леса, находящихся под влиянием осушительной мелиорации 29-летний давности. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 1) установить санитарное состояние осушаемых древостоев в различных типах леса; 2) оценить влияние удаленности магистрального канала на санитарное состояние древостоя; 3) выявить особенности процесса естественного изреживания древостоев на осушаемых землях.

Объекты и методы исследований

Исследования проводили на 5 постоянных пробных площадях (ППП), заложенных на верховом болоте стационара «Северный» в сосняках осоково-кустарничкового (Сос.-куст.), багульникового (Сбаг.) и кустарничково-сфагнового (Скуст.-сф.) типов леса.

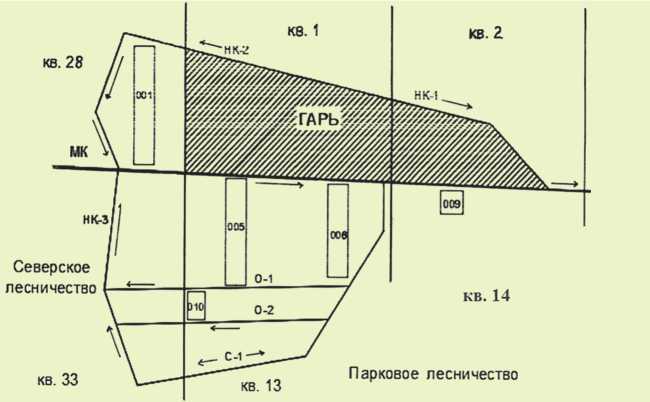

Гидролесомелиоративный стационар «Северный» создан зимой 1988–1989 гг. по проекту и под руководством профессора А. С. Чиндяева на территории Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета в границах Северского (кв. 28, 33) и Паркового (кв. 1, 2, 13, 14) участковых лесничеств. Общая площадь стационара – 120 га. Территория стационара осушена системой открытых каналов с расстоянием между ними от 64 до 200 м. Осушение экстенсивное. Стационар представляет собой верховое болото с произрастающими на нем чистыми по составу сосновыми древостоями V и Vб классов бонитета разного возраста и полноты. Согласно схеме лесорастительного районирования [2] территория стационара отнесена к южно-таежному округу Зауральской холмисто-предгорной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной области, а по районированию торфяных ресурсов – к западной окраине Тагило-Режевского болотного района, расположенного на восточном склоне Уральского хребта в пределах предгорной равнины в области увалисто-холмистого и плоскоравнинного рельефа. Схема осушительной системы и размещения ППП представлена на рис. 1. Более подробная характеристика стационара и физико-географических условий района исследования приведена в ранее опубликованных работах [3–6].

При закладке ППП разделяли на квадраты 10 х 10 м, что позволяло в дальнейшем анализировать динамику таксационных показателей древостоев в зависимости от расстояния до осушителя. В каждом квадрате выполнен сплошной перечет деревьев с замером на высоте 1,3 м диаметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях и визуальной классификацией деревьев по состоянию, росту и развитию.

Санитарное состояние древостоев оценивали по 7-балльной шкале: 1 – здоровые (без признаков ослабления), 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – усыхающие, 5 – свежий сухостой, 5а – свежий ветровал, 5б – свежий бурелом, 6 – старый сухостой, 6а – старый ветровал, 6б – старый бурелом, 7 – аварийные деревья [7].

При ранжировании деревьев по росту и развитию использовали классификацию Крафта [8]. На основании полученных данных рассчитывали значения показателя средневзвешенной категории санитарного состояния древостоя и средний класс роста древостоя по типам леса. Математическая обработка выполнена в программе Micrisoft Excel 2007.

Результаты и их анализ

Рис. 1. Схема осушительной системы и размещения ППП на стационаре «Северный» :

001, 005, 006, 009, 010 – номера ППП; МК – магистральный канал; НК-1, НК-2, НК-3 – нагорные каналы; О-1, О-2 – осушители; С-1 – собиратель; кв. 1, 2, 13, 14, 28 и 33 – кварталы лесничеств

В условиях осушаемого верхового болота основная часть деревьев представлена I и II классами роста по Крафту (табл. 1). Деревья IV класса Крафта, произрастающие преимущественно под основным пологом древостоя, на всех ППП составляют незначительную долю (от 1,7 до 9,8% общего количества деревьев) по сравнению с отнесенными к Vа и Vб классам роста (от 19,0 до 32,6%). Последнее обстоятельство свидетельствует об ухудшении санитарного состояния насаждений.

При анализе распределения деревьев по категориям санитарного состояния было установлено, что почти на всех ППП, за исключением ППП 006, основная доля деревьев соответствует категории «здоровые» (табл. 2).

В типах леса Сбаг. и Сос.-куст. доля деревьев 1- и 2-й категорий санитарного состояния на ППП 005 составляет 64,4%, ППП 009 – 60,5% и ППП 001 – 65,6% общего количества деревьев. На ППП в типе леса Скуст.-с ф . доля таких деревьев существенно различается (от 25,7 до 61,6%), что

Таблица 1. Распределение деревьев сосны по классам роста по Крафту через 29 лет после осушения, %

|

№ ППП |

Возраст, лет |

Класс роста по Крафту |

Итого |

Среднее значение класса роста по Крафту |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

Vа |

Vб |

||||

|

С ос.-куст. |

|||||||||

|

001 |

129 |

36,3 |

31,5 |

11,5 |

1,7 |

2,6 |

16,4 |

100 |

II,4 |

|

009 |

117 |

28,6 |

25,7 |

9,7 |

3,4 |

6,3 |

26,3 |

100 |

II,9 |

|

С баг. |

|||||||||

|

005 |

99 |

27,0 |

34,0 |

11,9 |

2,6 |

3,1 |

21,4 |

100 |

II,6 |

|

С куст.-сф. |

|||||||||

|

006 |

142 |

17,5 |

26,2 |

17,7 |

9,8 |

3,4 |

25,4 |

100 |

III,1 |

|

010 |

109 |

24,7 |

30,3 |

16,9 |

5,2 |

3,9 |

19,0 |

100 |

II,7 |

Таблица 2. Распределение деревьев сосны по категориям санитарного состояния через 29 лет после осушения

|

№ ППП |

Возраст, лет |

Категория санитарного состояния, % общего количества деревьев на ППП |

Итого |

Средневзвешенная категория санитарного состояния древостоя, Кср. |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

5б |

6 |

6а |

6б |

7 |

||||

|

С ос.-куст. |

|||||||||||||

|

001 |

129 |

48,5 |

17,1 |

2,5 |

2,7 |

0 |

1,6 |

13,3 |

0,1 |

13,6 |

0,6 |

100 |

2,5 |

|

009 |

117 |

54,8 |

5,7 |

1,0 |

5,7 |

0 |

5,2 |

20,8 |

0 |

3,7 |

3,1 |

100 |

2,6 |

|

С баг. |

|||||||||||||

|

005 |

99 |

55,9 |

8,5 |

2,2 |

3,0 |

0 |

3,3 |

18,4 |

0 |

8,2 |

0,5 |

100 |

2,4 |

|

С куст.-сф. |

|||||||||||||

|

006 |

142 |

13,3 |

12,4 |

24,8 |

13,1 |

0,6 |

0,7 |

22,0 |

2,4 |

10,2 |

0,5 |

100 |

3,5 |

|

010 |

109 |

38,0 |

23,6 |

6,2 |

9,1 |

0,4 |

1,6 |

17,8 |

0 |

2,9 |

0,4 |

100 |

2,6 |

Примечание. Деревьев категории 5а не зафиксировано можно объяснить разницей в возрасте древостоев, в которых проводили осушительные работы, а также различной интенсивностью осушения.

В типах леса Сбаг. и Сос.-куст. доля деревьев 3 и 4 категорий не превышает 5,2 и 6,7% соответственно, а в Скуст.-сф. данный показатель находится в пределах от 15,3 до 37,9% общего количества деревьев. Текущий отпад, к которому относят деревья 4, 5 и 5б категорий санитарного состояния, составляет незначительную часть деревьев в насаждениях Сбаг. и Сос.-куст. типов леса (4,3–10,7% по густоте), при его максимальном количестве в насаждениях Скуст.-с ф . – 11,1–14,4%.

В насаждениях типов леса Сбаг. и Сос.-куст. не было зафиксировано деревьев, относящихся к свежему сухостою (т.е. усохших в течение последних 3-х лет), тогда как в Скуст.-сф. он присутствует на обеих пробных площадях. Однако на долю свежего сухостоя и здесь приходится менее 1% общего количества деревьев. Максимальная доля деревьев 6-й категории зафиксирована на ППП 006 (22,0%) и 009 (20,8%). На остальных исследуемых ППП доля старого сухостоя составляет 1/5 общего количества деревьев.

Различия в распределении деревьев по категориям санитарного состояния отмечаются в древостоях, находящихся вблизи осушителя и на межканальной территории. В насаждениях вблизи осушителя, независимо от типа леса, преобладают деревья 1 и 2 категорий санитарного состояния, доля которых изменяется от

66,0 (ППП 010) до 91,3% (ППП 005). Суммарная доля свежего и старого сухостоя варьируется от 4,3 (ППП 005) до 19,0% (ППП 009) общего количества деревьев на ППП. Произрастающие на межканальной территории древостои представлены меньшим числом деревьев категории «здоровые» и «ослабленные» (43,8–64,4%) и большим количеством сухостоя (16,9–25,0%) по сравнению с древостоями вблизи осушителя. Это обусловлено положительным воздействием осушения (лучшим боковым освещением и водным режимом) на деревья, расположенные в непосредственной близости от осушителя, возрастающей конкуренцией за свет и снижением осушительного эффекта в межканальном пространстве.

В насаждениях всех исследуемых типов леса прослеживается общая закономерность увеличения значения средневзвешенной категории санитарного состояния с возрастом древостоя (см. табл. 2).

Накопление сухостоя в древостое является следствием их реакции на изменившиеся условия среды после проведения осушительных работ. Исходя из данных, приведенных в табл. 3, можно констатировать, что накопление сухостоя в первое 5-летие после осушения наиболее активно проходило в насаждениях типов леса Сос.-куст. и Сбаг., где его общее количество увеличилось на 15,9–26,5% по сравнению со значением до проведения осушительной мелиорации. В мень- шей степени отреагировал древостой в Скуст.-сф.. Однако спустя 29 лет наибольшее количество сухостоя зафиксировано на ППП 005 и 010, оно в 1,8 и 1,4 раза соответственно превышает аналогичный показатель до осушения.

В сухостой переходят деревья разных ступеней толщины, но преимущественно из числа тонкомерных (табл. 4). Иными словами, естественное изреживание древостоя происходит за счет отмирания тонких, отставших в росте деревьев. Однако в силу различных причин (ветровал, бурелом и т.д.) отмирают деревья и более крупномерной части древостоя. Доля крупномерных су- хостойных деревьев в древостое составляет менее 8%.

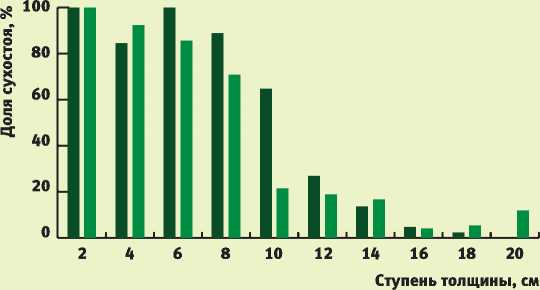

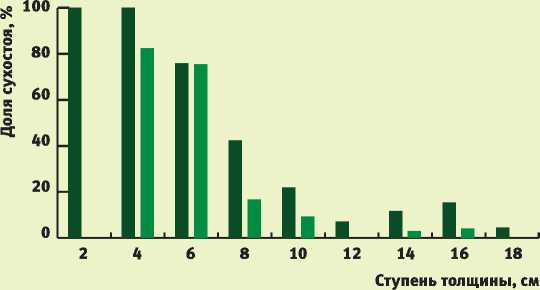

В условиях типа леса Сос.-куст. отсутствуют живые деревья ступеней толщины 2 см на ППП 001 и 009 и 6 см – на ППП 001 (рис. 2). В ступенях толщины 4, 8 и 10 см доля сухостоя находится в пределах от 21,4 до 92,3% общего количества деревьев, а в ступенях 14, 16, 18 и 20 см – от 2,2 до 16,7%. Таким образом, сухостойные деревья присутствуют практически во всех ступенях толщины (см. рис. 2).

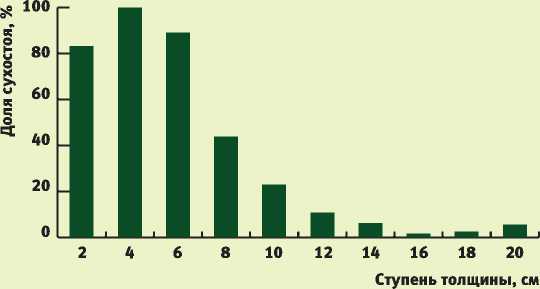

В багульниковом типе леса максимальная доля сухостоя отмечается в ступенях толщины 2,

Таблица 3. Динамика накопления сухостоя на ППП в различных типах леса по сравнению с годом осушения (числитель – шт./га, знаменатель – % количества деревьев до осушения )

|

№ ППП |

Наличие сухостоя |

||||

|

в год осушения |

после осушения, лет |

||||

|

5 |

10 |

25 |

29 |

||

С ос.-куст.

|

001 |

492 |

570 |

420 |

225 |

308 |

|

100,0 |

115,9 |

85,4 |

45,7 |

62,6 |

|

|

009 |

713 100,0 |

834 117,0 |

Нет данных |

638 89,5 |

713 100,0 |

С баг.

|

005 |

366 |

463 |

787 |

511 |

516 |

|

100,0 |

126,5 |

215,0 |

139,6 |

141,0 |

С куст.-сф.

|

006 |

750 100,0 |

760 101,3 |

656 87,5 |

Нет данных |

634 84,5 |

|

010 |

242 |

240 |

292 |

542 |

442 |

|

100,0 |

99,2 |

120,7 |

224,0 |

182,6 |

Таблица 4. Распределение сухостоя сосны по ступеням толщины через 29 лет после осушения

|

№ ППП |

Возраст, |

Доля сухостоя, %, по ступеням толщины, см |

Итого |

||||||||||

|

лет |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

30 |

||

С ос.-куст.

|

001 |

129 |

3,3 |

8,9 |

11,4 |

19,5 |

28,5 |

14,6 |

8,1 |

4,1 |

1,6 |

0 |

0 |

100 |

|

009 |

117 |

3,5 |

21,0 |

21,0 |

29,8 |

5,3 |

5,3 |

7,0 |

1,8 |

1,8 |

3,5 |

0 |

100 |

С баг.

|

005 |

99 |

2,6 |

23,5 |

29,1 |

21,4 |

10,2 |

5,6 |

3,6 |

1,0 |

1,0 |

1,5 |

0,5 |

100 |

С куст.-сф.

|

006 |

142 |

1,5 |

18,0 |

30,6 |

18,9 |

13,1 |

4,8 |

6,3 |

5,8 |

1,0 |

0 |

0 |

100 |

|

010 |

109 |

0,0 |

26,4 |

58,4 |

5,7 |

5,7 |

0 |

1,9 |

1,9 |

0,0 |

0 |

0 |

100 |

ППП 001 ППП 009

Рис. 2. Изменение доли сухостоя сосны по ступеням толщины в осоково-кустарничковом типе леса

ППП 005

Рис. 3. Изменение доли сухостоя сосны по ступеням толщины в багульниковом типе леса

4 и 6 см (рис. 3). С увеличением диаметра деревьев его доля снижается.

Аналогичная картина наблюдается и в типе леса Скуст.-с ф ., где от 75,9 до 100% (на ППП 006) и от 75,6 до 82,4 % (на ППП 010) составляет сухостой в ступенях толщины 2, 4 и 6 см (рис. 4). Показатель встречаемости сухостоя в насаждениях Скуст.-сф. один их самых высоких (83,3–100%), что указывает на его присутствие практически в каждой ступени толщины.

Уменьшение доли сухостоя с увеличением диаметра сосны достоверно во всех трех типах леса, что подтверждается высоким коэффициентом детерминации (R2) (табл. 5).

Динамика естественного отпада за 29-летний период приведена в табл. 6. Установлено, что на ППП 009 за исследуемый период густота древостоев снизилась на 41,0%. На других ППП отпад деревьев составил от 24,9 до 30,3%.

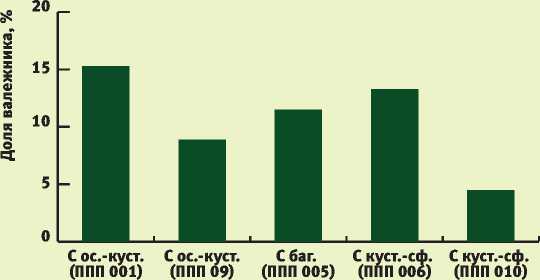

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что на долю валежника приходится от 4,5 до 15,3% общего количества деревьев в древостое (рис. 5).

Усыхание на всех ППП происходит преимущественно за счет тонкомерных и отставших в росте деревьев. Валежник, образовавшийся из сухостоя, составляет более 42% отпада сосны на всех ППП. Исходя из данных, приведенных табл. 7, максимальная доля валежника, зафиксированная на момент исследования в насаждениях Сос.-куст. (ППП 001 и 009), приходится на ступень толщины 6 см.

ППП 006 ППП 010

Рис. 4. Изменение доли сухостоя сосны по ступеням толщины в кустарничково-сфагновом типе леса

Таблица 5. Уравнения зависимости доли сухостоя от ступеней толщины в разных типах леса

№ ППП R2 Уравнения связи

С ос.-куст.

|

001 |

0,9602 |

у=0,0916х3-2,9325х2+19,65х+64,127 |

|

009 |

0,9533 |

у=0,0506х3-1,334х2+2,0464х+103,27 |

С баг.

|

005 |

0,9316 |

у=0,0601х3-1,6403х2+4,851x+90,357 |

С куст.-сф.

|

006 |

0,9525 |

у=0,0431х3-0,8179х2-5,2533х+120,75 |

|

010 |

0,9065 |

у=1,0172х2-27,404х+183,54 |

Таблица 6. Динамка отпада за 29-летний период наблюдений в разных типах леса

|

№ ППП |

Общее количество деревьев, шт./га |

Отпад |

||

|

до осушения |

через 29 лет после осушения |

шт./га |

% |

|

С ос.-куст.

|

001 |

1 755 |

1 318 |

437 |

24,9 |

|

009 |

2 500 |

1 475 |

1 025 |

41,0 |

С баг.

|

005 |

2 279 |

1 589 |

690 |

30,3 |

С куст.-сф.

|

006 |

2 244 |

1 588 |

656 |

29,2 |

|

010 |

2 033 |

1 483 |

550 |

27,1 |

Таблица 7. Распределение валежника по ступеням толщины в различных типах леса через 29 лет после осушения, %

|

№ ППП |

Возраст, лет |

Доля валежника, %, по ступеням толщины, см |

||||||||||

|

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

22 |

||

|

С ос.-куст. |

||||||||||||

|

001 |

129 |

3,4 |

15,4 |

35,9 |

17,1 |

11,0 |

7,7 |

7,7 |

0,9 |

0 |

0,9 |

0 |

|

009 |

117 |

18,8 |

12,5 |

37,5 |

25,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6,2 |

0 |

|

С баг. |

||||||||||||

|

005 |

99 |

1,8 |

30,8 |

35,6 |

17,3 |

8,7 |

3,8 |

0,0 |

1,0 |

0 |

0 |

1,0 |

|

С куст.-сф. |

||||||||||||

|

006 |

142 |

6,4 |

35,5 |

19,1 |

11,8 |

14,5 |

10,0 |

1,8 |

0,9 |

0 |

0 |

0 |

|

010 |

109 |

18,2 |

45,5 |

27,3 |

0 |

0 |

0 |

9,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Меньшее количество валежника зафиксировано на ППП 010, где средний возраст древостоя составляет 109 лет, а наибольшее его количество представлено в более старших древостоях (на ППП 001 и 006), средний возраст которых 129 и 142 года. Таким образом, процесс естественного изреживания древостоя осушаемых сосняков идет постоянно и продолжается спустя даже 29 лет после осушения.

Выводы

-

1. Длительное отсутствие ухода за осушителями и древостоями приводит к накоплению сухостойной древесины и, как следствие, ухудшает санитарное состояние насаждения в целом.

-

2. Естественное изреживание древостоя происходит за счет тонкомерной части древо-

-

3. В насаждениях всех исследуемых типов леса большая часть деревьев из категорий «здоровые» и «ослабленные» сосредоточена около осушителя (66,0–91,3%). Произрастающие на межканальной территории древостои представлены меньшим количеством деревьев категории «здоровые» и «ослабленные» и большим количеством сухостоя.

-

4. Средневзвешенный показатель категории санитарного состояния насаждения и сред-

- ний класс роста по Крафту повышается с увеличением возраста древостоя.

-

5. Доля участия сухостоя по ступеням толщины уменьшается с увеличением диаметра деревьев. Однако он присутствует практически в каждой ступени толщины, что подтверждает высокий показатель встречаемости (56,3–100%).

-

6. Наименьшей долей текущего отпада характеризуются насаждения в типах леса Сбаг. и Сос.-куст. (4,3–10,7%), а наибольшей – Скуст.-сф. (11,1–14,4%). Накопление сухостоя требует проведения мероприятий по его уборке с целью снижения пожарной опасности.

Тип леса (номер постоянной пробной площади)

Рис. 5. Доля валежника сосны в различных типах леса

стоя. Доля деревьев, составляющих отпад, за 29-лений период изменяется от 24,9 до 41,0% их первоначального количества.

Список литературы Санитарное состояние осушаемых сосняков Среднего Урала

- Кусакин, А. В. Гидротехнические мелиорации/А. В. Кусакин, Т. Е. Шведова. -Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010. -С. 12.

- Колесников, Б. П. Лесорастительные условия и типы леса Свердловской области/Б. П. Колесников, Р. С. Зубарева, Е. П. Смолоногов. -Свердловск: УНЦ АН СССР, 1974. -175 с.

- Чиндяев, А. С. Общая характеристика стационара «Северный» в Уральском учебно-опытном лесхозе/А. С. Чиндяев, Л. А. Бирюкова, В. И. Маковский//Актуальные проблемы осушения на Среднем Урале: информ. матер. к совещ. -Свердловск: УрО АН СССР, 1989. -С. 171-173.

- Чиндяев, А. С. Лесоводственно-мелиоративная характеристика стационара «Северный» Уральского учебно-опытного института/А. С. Чиндяев, Л. А. Бирюкова, В. И. Маковский//Лесоэкологические полинологические исследования болот на Среднем Урале. -Свердловск, 1990. -С. 3-13.

- Залесов, С. В. Научное обоснование системы лесоводственных мероприятий по повышению продуктивности сосновых лесов Урала: дисс.. д-ра с.-х. наук: 06.03.03/С. В. Залесов. -Екатеринбург, 2000. -435 с.

- Кряжевских, Н. А. Состояние сосновых насаждений и лесоводственная эффективность рубок под влиянием лесоосушительной мелиорации на Среднем Урале: дисс. …канд. с.-х. наук: 06.03.03/Н. А. Кряжевских. -Екатеринбург, 1995. -244 с.

- О правилах санитарной безопасности в лесах: Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607.

- Луганский, Н. А. Лесоведение/Н. А. Луганский, С. В. Залесов, В. Н. Луганский. -Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2010. -432 с.