Саратский сундук - астономическая обсерватория и астросвятилище окуневской культуры (к проблеме функционального назначения «крепостей» долины Белого Июса)

Автор: Ларичев В.Е., Гиенко Е.Г., Паршиков С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521743

IDR: 14521743

Текст статьи Саратский сундук - астономическая обсерватория и астросвятилище окуневской культуры (к проблеме функционального назначения «крепостей» долины Белого Июса)

-

I. Выстланная плитами астрономическая площадка , расположенная в центре южной дуги подножия вершины Саратского Сундука. Как выяснилось в ходе изучения обеих ветвей вала и прилегающего к нему с юго-востока участка подножия вершины горы, с этой площадки наблюдались восходы Солнца в летнее и зимнее солнцестояния, а также в равноденствия – осеннее и весеннее , что четко подтвердили структуры, специально для того сооруженные устроителями святилища;

-

II. Вертикально установленная в нижней части левой ветви вала, четко видимая на горизонте крупная, полулунная по очертаниям плита песчаника (рис. 2, а ). Она предназначалась для следующего :

-

А. Служила визиром на точку восхода Солнца в дни летнего солнцестояния при наблюдениях с астрономической площадки . Как показали астрономические расчеты, выполненные по результатам геодезических измерений, в эти сутки верхний край диска Солнца (первый луч) появлялся внизу, у основания левого края плиты . Затем Солнце исчезало из поля видимости, скрываясь за широкой плоскостью плиты, а чуть позже верхний край диска вновь появлялся, но уже у правого края плиты. . Полученное склонение восходящего летнего Солнца, наблюдаемого с астрономической площадки над плитой соответствует эпохе 1900 г. до н.э. ± 300 лет, при среднем росте наблюдателя 160 см.

Б. Плита точно обозначала то единственное место в пределах огражденного валом пространства святилища, откуда оказывалось в поле видимости специально оформленное около верхней кромки скальной вершины отверстие (угловые размеры отверстия – примерно 1,5’ на 1’). В этом скальном «окне» Солнце наблюдалось в дни равноденствий (см. рис. 2, б ). Расчеты показали, что склонение суточной параллели, проходящей через середину «дыры», – 0о08,2’. Солнце с угловым диаметром 32’ не могло не пройти через «дыру» в равноденствие. Возможно, тонкий луч равноденственного Солнца освещал в доли минуты пересечения небесного экватора обращенную в сторону вершины широкую плоскость плиты: на ней появлялось светлое пятно.

-

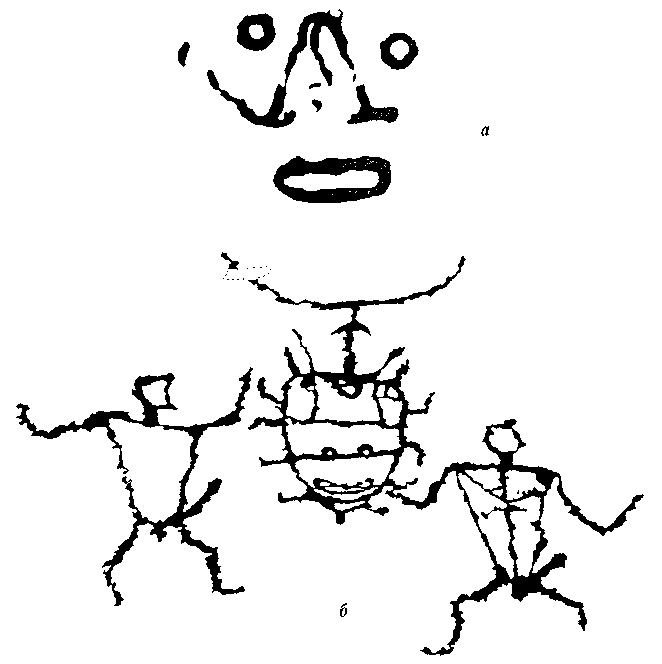

В. При наблюдениях от плиты окуневская композиция на плоскости скального выступа, расположенного вне границ святилища, ориентировала взгляд в направлении на астрономический Север , из чего следует, что выбитые рисунки (см. рис. 2, б ) были, вероятно, преднамеренно размещены близко к линии небесного меридиана , линии, соединяющей Север и Юг (рис. 2, в ).

-

III. Эффектное по выразительности сооружение из крупных песчаниковых блоков и плит , расположенное в верхней части правой ветви вала, вблизи подножия скальной вершины (врезка на рис. 2, а ). При наблюдениях

с астрономической площадки эта структура служила визиром , ориентирующим взгляд на точку восхода Солнца в дни равноденствий.

-

IV. Сооруженный из плиты и подтреугольного в сечении песчаникового блока визир около нижней части правой ветви вала, который при наблюдениях с астрономической площадки ориентировал взгляд на точку восхода Солнца в дни зимнего солнцестояния. По результатам астрономических расчетов, зимнее Солнце восходило над данным визиром в эпоху 1500 г. н.э. ±300 лет, при наблюдении с астрономической площадки. В середине второго тысячелетия до н.э. зимнее Солнце восходило чуть правее, примерно посередине разрыва в валу – «ворот».

-

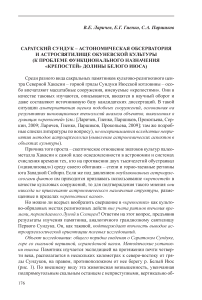

V. Окуневская, исполненная красной охрой личина , размещенная на одной из плоскостей северо-восточной стены скальной вершины Сундука (рис. 3, а ) . Эта плоскость развернута в сторону юго-юго-востока (отклонение от астрономического Юга составляет около 6,3º).

Рис. 3. Композиция окуневского времени на скальном останце ( б ) и личина на плоскости северо-восточной стороны скальной вершины Сундука ( а ).

Изложенного достаточно, чтобы навсегда развеять миф о « крепостях » на вершинах гор восточных предгорий Кузнецкого Алатау. В реальности, эти сооружения, бесполезные для военных баталий или «укрытий для людей и животных», есть « вары » , астросвятилища, места проведения сезонных культово-обрядовых действ и астрономических наблюдений . Бесспорная связь с « варой » окуневских изображений на Саратском Сундуке и вблизи его позволяет точно датировать уникальной ценности памятник. Структуры его ставят на прочную базу фактов идею астроархеологов о высоком уровне естественно-научных знаний жречества Хакасии эпохи культур ранней бронзы.