Саркоидоз сердца: трудности и возможности дифференциальной диагностики с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в реальной клинической практике (клинический случай)

Автор: Попонина Ю.С., Попонина Т.М., Мочула О.В., Чернявская Г.М., Рябов В.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 1 т.37, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический пример саркоидоза сердца. В статье обсуждаются сложности дифференциальной диагностики у пациентов, экстренно госпитализированных в кардиологическое отделение с рецидивирующим болевым синдромом в грудной клетке, отсутствием изменений на электрокардиограмме (ЭКГ) и предположительным диагнозом острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST (ОКСбпST). Тщательный сбор анамнеза, проведение инвазивной коронарной ангиографии, магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с контрастированием (на основе гадолиния) способствовали правильному выбору в диагностическом поиске и выявлению кардиосаркоидоза у пациентки.

Саркоидоз сердца, острый коронарный синдром без подъема сегмента st, магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием

Короткий адрес: https://sciup.org/149139728

IDR: 149139728 | УДК: 616.12-002.182-079.4:616.132.2-007.272

Текст научной статьи Саркоидоз сердца: трудности и возможности дифференциальной диагностики с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в реальной клинической практике (клинический случай)

У пациентов, экстренно госпитализированных в кардиологическое отделение с рецидивирующим болевым синдромом в грудной клетке, отсутствием изменений на электрокардиограмме (ЭКГ) и предположительным диагнозом острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST (ОКСбпST), могут быть выявлены различные изменения в коронарных артериях: как наличие выраженных стенозов, так и необструктивный коронарный атеросклероз или ангиографически нормальные коронарные артерии, особенно у женщин [1–3]. При дальнейшем обследовании у части пациентов, поступивших с диагнозом ОКСбпST, может быть диагностировано другое заболевание, в том числе саркоидоз сердца, в связи с чем приводим случай из собственный практики.

Описание случая

Пациентка К., 58 лет, 05.04.2020 г. в 20.09 экстренно госпитализирована в отделение неотложной кардиологии НИИ кардиологии с жалобами на волнообразно появляющиеся жгучие боли за грудиной с иррадиацией в обе руки, лопатки, возникающие в покое, продолжительно- стью до 10 мин, нитроглицерин не принимала. Из анамнеза выявлено, что впервые в жизни за одну неделю до госпитализации появился дискомфорт за грудиной, повышение артериального давления (АД) до 160/90 мм рт. ст., по поводу чего к врачам не обращалась. В январе 2020 г. была экстренно госпитализирована с лихорадкой (38,5 °C), артритом и узловатой эритемой в терапевтическое отделение клиник Сибирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, где гистологически был верифицирован следующий диагноз: саркоидоз II стадии, синдром Лефгрена, внутригрудная лимфаденопатия, артрит, узловая эритема, лихорадка. ФК I. Код по МКБ-10 – D86.8, по поводу чего пациентка с января 2020 г. принимала преднизолон 25 мг/сут из расчета 0,5 мг/кг массы с постепенным снижением дозы до 10 мг/сут, гидроксихлорохин 400 мг/сут (самостоятельно перестала принимать 30.03.2020 г.), рабепразол 20 мг/сут.

Кардиалгия, одышка, нарушения ритма сердца, синкопе в январе 2020 г. отсутствовали, в связи с чем определение концентраций сердечных тропонинов T и I, а также магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца не были проведены. Вероятнее всего, поражение миокарда также дебютировало одновременно с синдромом Лефгрена, однако диагноз кардиосаркоидоза не был поставлен в результате недообследования пациентки. При проведении ультразвукового исследования печени, почек патологии не выявлено. Выписана с улучшением: на фоне проводимой терапии нормализовалась температура тела, исчезли суставной синдром и узловая эритема. Наследственность не отягощена. Эпидемиологический анамнез: находится на самоизоляции, контакт с выезжавшими за рубеж Российской Федерации инфицированными коронавирусом пациентами отрицает.

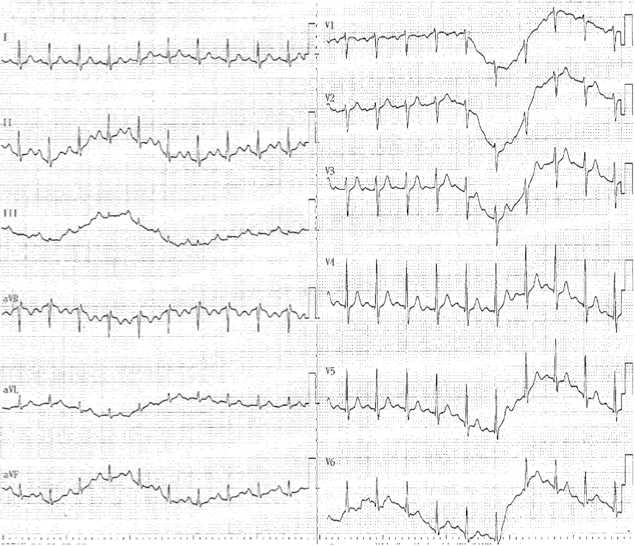

На момент поступления температура тела – 36,4 °C, рост – 161 см, вес – 51 кг, индекс массы тела (ИМТ) 19,67; кожа обычной окраски, суставы без деформаций, перкуторный звук над легкими без изменений, дыхание жесткое, хрипов нет, частота дыхательных движений (ЧДД) – 16/мин. Периферическая сатурация крови SpO2 – 99%. Границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 130/мин. АД – 160/90 мм рт. ст. На электрокардиограмме (ЭКГ) от 05.04.2020 г. в 20.09 (рис. 1) – синусовая тахикардия, 129 уд./мин. Нормальное положение электрической оси сердца. Переходная зона – между V3 и V4. При эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлено концентрическое ремоделирование левого желудочка (ЛЖ), диастолическая дисфункция при нормальной общей и локальной сократимости желудочков, митраль- ная и трикуспидальная регургитация 0–1 степени. При рентгенографии органов грудной клетки легкие без очаговых и инфильтративных изменений, выявлены нарушения гемодинамики в виде легочной венозной гипертензии I степени, перераспределение легочного рисунка в верхние отделы.

При поступлении от 05.04.2020 г. общий анализ крови без патологии; тропонин I – 0,01 нг/мл (референсные значения 0,00–0,04 нг/мл, пороговое значение для инфаркта миокарда – 0,5 нг/мл); выявлено повышение МВ-креатинкиназы (МВ-КК) до 34,00 Ед/л (референсные значения 0,00–25,00) при нормальной креатинки-назе (КК) – 54,00 Ед/л (референсные значения 24,00– 145,00 Ед/л). В динамике от 09.04.2020 г. выявлено снижение тропонина I – менее 0,01 нг/мл, МВ-КК – до 11,1 Ед/л, КК – до 17,0 Ед/л. Пациентка была госпитализирована с диагнозом: «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Гипертоническая болезнь III стадии, II степени, риск IV. Соп. Саркоидоз II стадии» в палату интенсивной терапии, где была начата инфузия нефракционированного гепарина, нитратов, метопролола, назначены внутрь тикагрелор, аторвастатин, лизиноприл, омепразол, продолжен прием преднизолона. Риск внутригоспитальной и 6-месячной летальности по шкале GRACE низкий, составил, соответственно, менее 1 и менее 3% (79 баллов).

Ю м* мв 25 мм/с смльтр; тоги D 35 Fu 10 *»< «в

Рис. 1. ЭКГ пациентки К. от 05.04.2020 г. в 20.09

Fig.1. ECG in patient K. from 05/04/2020 at 20.09

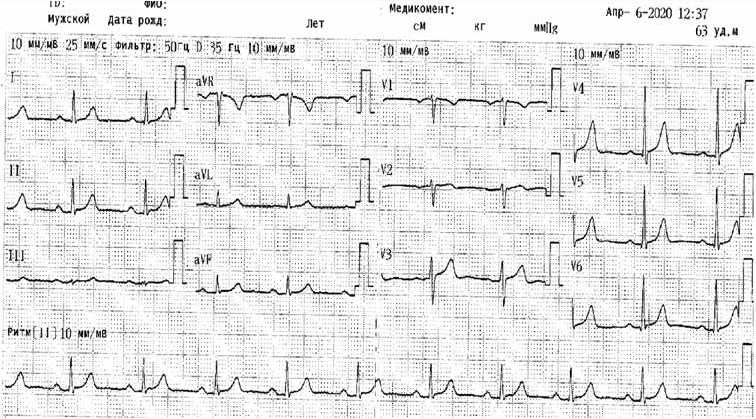

С учетом сохраняющегося дискомфорта за грудиной 06.04.2020 г. в 12.00 пациентке была проведена селективная коронарография: атеросклероз коронарных артерий не выявлен. Мышечный мостик в среднем сегменте передней нисходящей артерии. На ЭКГ от 06.04.2020 г. в 12.37 (рис. 2): синусовый ритм, 63 уд./мин. ЭКГ без патологии.

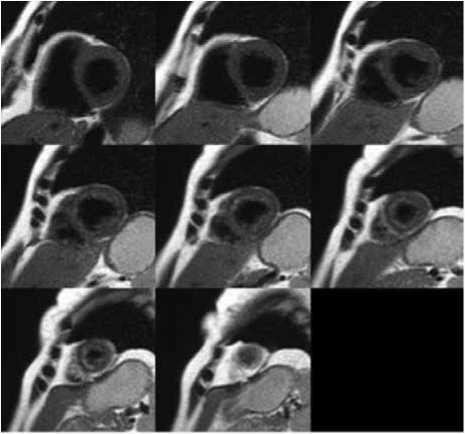

С целью дифференциальной диагностики ОКС и некоро-нарогенного поражения миокарда пациентке К. 08.04.2020 г. в 09.38 была выполнена МРТ сердца с контрастированием препаратом на основе гадолиния 0,15 ммоль/кг (Gadovist [Bayer Pharma, AG]) согласно зонам интереса по программам: Locator, SA T2 Black Blood, SA FatSat Black Blood; по программе динамического сканирования в пло- скостях: SA Cine SSFP, 2ch SSFP Cine (long axis), 4ch SSFP Cine (long axis). Исследование было проведено с синхронизацией по ЭКГ и дыханию; толщина среза 7–8 мм. При МРТ сердца в двухкамерной проекции по короткой оси ЛЖ на Т2-взвешенных изображениях (ИП TSE) диффузное или очаговое повышение интенсивности МР-сигнала не определяется. Визуализируется пристеночное усиление МР-сигнала в апикальном отделе ЛЖ (рис. 3).

Рис. 2. ЭКГ пациентки К. от 06.04.2020 г. в 12.37

Fig. 2. ECG K. from 06/04/2020 at 12.37

Рис. 3. МРТ сердца в двухкамерной проекции по короткой оси левого желудочка. Визуализируется пристеночное усиление МР-сигнала в апикальном отделе левого желудочка

Fig. 3. Cardiac MRI in two-chamber projection along the short-axis of the left ventricle. Mural increase in the intensity of magnetic resonance signal is visualized in the apical part of the left ventricle

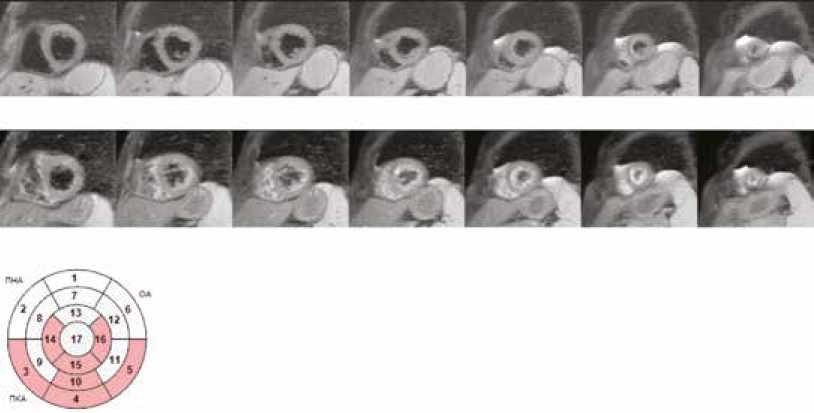

На Т1-взвешенных изображениях (ИП TSE) с подавлением сигнала от жировой ткани (FatSat) (фаза раннего контрастирования 1–2 мин после внутривенного введения контрастного препарата) определяются признаки гиперемии в нижнеперегородочном, нижнем, нижнебоковом сегментах базального отдела ЛЖ; в нижнем сегменте среднего отдела ЛЖ; в перегородочном, нижнем, боковом сегментах апикального отдела ЛЖ (рис. 4).

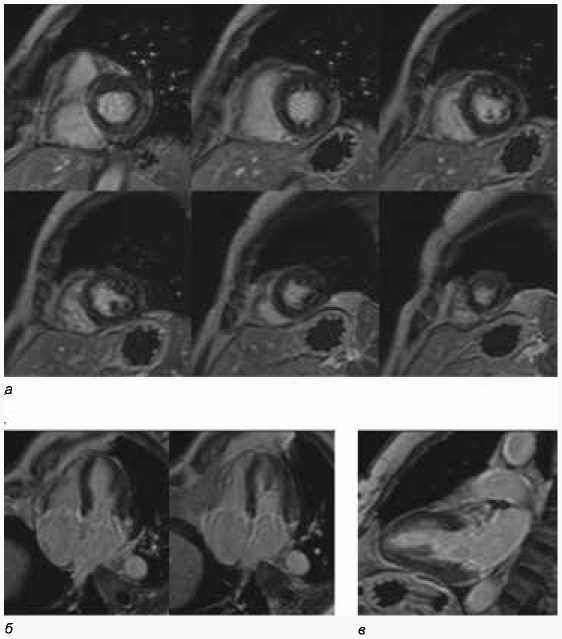

На изображениях в последовательности «Inversion recovery» (ИП GRE IR) в отсроченную фазу контрастирования (8–12 мин после внутривенного введения контрастного препарата) определяются мелкоочаговые гиперинтенсивные участки, с различной локализацией в сегментах ЛЖ без связи с бассейнами коронарных артерий, имеют интрамиокардиальную/субэпикардиальную локализацию, что соответствует некоронарогенному типу повреждения миокарда (рис. 5).

Результаты измерений в ИП SSFP (кино-режим) показали, что камеры сердца в размерах не увеличены, масса миокарда ЛЖ в пределах нормы, стенки ЛЖ нормальной толщины, общая сократимость ЛЖ в норме, нарушения локальной сократимости не определяются.

Таким образом, по данным МРТ сердца с контрастированием выявляются признаки, характерные для воспалительных миокардиальных изменений (2 критерия по «Lake-Louise» – гиперемия, регионарный фиброз), без достоверных МР-данных активности воспалительного процесса.

С учетом нетипичного болевого синдрома в грудной клетке, нормальной общей и локальной сократимости желудочков по результатам ЭхоКГ, отсутствия атеросклероза коронарных артерий по данным коронарографии, изменений на ЭКГ и динамики кардиоспецифичных маркеров, отсутствия клинических данных за миокардит, а также наличия саркоидоза легких в анамнезе данные МРТ сердца с контрастированием были интерпретированы нами в пользу диагноза саркоидоза сердца.

В связи с риском осложнений в условиях коронавирусной пандемии от проведения биопсии миокарда отказались. Согласно результатам спирометрии от 08.04.2020 г., объемные и скоростные показатели находились в пределах нормы. Состояние К. стабилизировалось, кардиалгия исчезла, пациентка была выписана 10.04.2020 г. с рекомендациями продолжить прием периндоприла в дозе 5 мг/сут, преднизолона 10 мг/сут, пантапразола 20 мг/сут.

а

б

в

Рис. 4. МРТ сердца в двухкамерной проекции по короткой оси левого желудочка. ИП TSE, Т1-взвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани: а – до введения контрастного препарата, б – фаза раннего контрастирования 1–2 мин после внутривенного введения контрастного препарата, в – схематическое представление сегментов, в которых определяются признаки гиперемии

Fig. 4. Cardiac MRI in two-chamber projection along the short axis of the left ventricle. PI TSE, T1-weighted images with suppression of the signal from adipose tissue: a – before contrast agent injection, б – early contrast enhancement phase within 1–2 min after intravenous administration of contrast agent, в – a schematic representation of segments with observed signs of hyperemia

Рис. 5. МРТ сердца, последовательность «Inversion recovery» (ИП GRE IR) в отсроченную фазу контрастирования (8–15 мин после внутривенного введения контрастного препарата): а – двухкамерная проекция по короткой оси ЛЖ, б – четырехкамерная проекция по длинной оси левого желудочка, в – двухкамерная проекция по короткой оси левого желудочка

Fig. 5. Cardiac MRI, inversion recovery sequence (PI GRE IR) in the delayed phase of contrasting (8–15 min after intravenous administration of contrast agent): a – two-chamber projection along the short left ventricular axis, б – four-chamber projection along the long left ventricular axis, в – two-chamber projection along the short axis of the left ventricle

Обсуждение

Данный клинический пример демонстрирует сложности дифференциальной диагностики ОКСбпST. Возможно, определение высокочувствительных тропонинов в январе 2020 г. при первой госпитализации помогло бы выявить поражение миокарда у пациентки с саркоидозом, однако отсутствие кардиалгии, одышки, нарушений ритма сердца, синкопе в тот период не позволили заподозрить кардиосаркоидоз, в связи с чем определение уровня тропонинов и МРТ сердца не были проведены.

На сегодняшний день известно, что повышение концентрации сердечных тропонинов в крови до диагностически значимых уровней и изменение их в динамике происходят при остром некрозе миокарда и используются не только для диагностики острого инфаркта миокарда, но и для стратификации риска и определения дальнейшей тактики обследования и лечения. Несмотря на низкий риск внутригоспитальной и 6-месячной летальности, рассчитанный по шкале GRACE, считаем, что проведение селективной коронарографии пациентке было обоснованным с учетом сохраняющегося дискомфорта за грудиной и соответствует плану обследования согласно «Клиническим рекомендациям по острому коронарному синдрому без подъема сегмента ST электрокардиограммы», утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2020 г.

Рутинное внедрение высокочувствительных тропонинов в реальную клиническую практику, в частности, определение их у пациентов с саркоидозом, возможно, будет способствовать более широкому применению МРТ сердца для дифференциальной диагностики ОКС и неко-ронарогенного поражения миокарда.

Заключение

Представленный клинический случай продемонстрировал, что диагностика саркоидоза сердца по-прежнему представляется затруднительной в связи с отсутствием характерных признаков и наличием разнообразной клинической картины – от бессимптомного течения до развития внезапной аритмической смерти [4–6]. Тщательный сбор анамнеза (острое течение саркоидоза II стадии, синдром Лефгрена, выявленный в январе 2020 г.), проведение МРТ сердца с контрастированием способствовали правильному выбору в диагностическом поиске и выявлении кардиосаркоидоза у пациентки.

Список литературы Саркоидоз сердца: трудности и возможности дифференциальной диагностики с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в реальной клинической практике (клинический случай)

- Roffi M., Patrono C., Collet J.P., Mueller C., Valgimigli M., Andreotti F. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2016;37(3):267-315.

- DOI: 10.1093/eurheartj/ehv320 EDN: WTQGPV

- Collet J.P., Thiele H., Barbato E., Barthélémy O., Bauersachs J., Bhatt D.L. et al.2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. 2021;42(14):1289-1367. Eur. Heart J.

- DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa575 EDN: ZVJBFS

- Воробьева Д.А., Мочула А.В., Баев А.Е., Рябов В.В. Острый коронарный синдром без обструктивного поражения коронарных артерий: тяжесть коронарного атеросклероза и нарушений миокардиальной перфузии (пилотное исследование). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2019;34(2):71-78.

- DOI: 10.29001/2073-8552-2019-34-2-71-78 EDN: ZYJARV

- Визель А.А., Визель И.Ю., Амиров Н.Б., Колесников П.Е. Саркоидоз в материалах Европейского (Париж) и Российского (Москва) респираторных конгрессов 2018 года. Вестник современной клинической медицины. 2019;12(1):85-98.

- DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(1).85-98 EDN: YYKEBN

- Попова Е.Н., Стрижаков Л.А., Шоломова В.И., Пономарев А.Б., Моисеев С.В., Бровко М.Ю. и др. Клинические особенности поражения сердца при генерализованном саркоидозе. Терапевтический архив. 2018;90(1):54-59.

- DOI: 10.26442/terarkh201890154-59 EDN: TGIZGZ

- Калачева Т.П., Федосенко С.В., Денисова О.А., Чернявская Г.М., Попонина Т.М., Наумов А.О. и др. Клинико-функциональные особенности течения саркоидоза органов дыхания в реальной практике. Пульмонология. 2020;30(2):204-212.

- DOI: 10.18093/0869-0189-2020-30-2-204-212 EDN: OPNRRR