Сарматские импорты и заимствования в вооружении племен пьяноборской культуры Икско-Бельского междуречья

Автор: Зубов Сергей Эдгардович, Саттаров Рузиль Раильевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье затрагиваются процессы взаимодействия кочевого и оседлого населения в раннем железном веке. Авторы отмечают неоднозначность общепринятых утверждений по взаимодействию двух миров, не отрицают, что некоторые образцы сарматского клинкового оружия могли выступать предметом обмена и торговли с пьяноборским населением, не исключают заимствование форм оружия и изготовление местными кузнецами.

Западное приуралье, ранний железный век, кочевники, сарматы, оседлое население, пьяноборская археологическая культура, импорты и заимствования, комплекс вооружения, мечи и кинжалы, наконечники стрел, защитное вооружение

Короткий адрес: https://sciup.org/148203086

IDR: 148203086 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Сарматские импорты и заимствования в вооружении племен пьяноборской культуры Икско-Бельского междуречья

Процессы взаимодействия двух миров с разными экономиками – кочевого и оседлого населения давно интересуют многих исследователей. В последнее время в изучении этой проблемы наблюдается некоторое оживление1.

В научной литературе утвердилось мнение об извечном антагонизме кочевого и оседлого населения, их противостоянии, а также считается неоспоримым в эпоху раннего железного века превосходство сарматского оружия над комплексом вооружения оседлого населения Волго-Уралья.

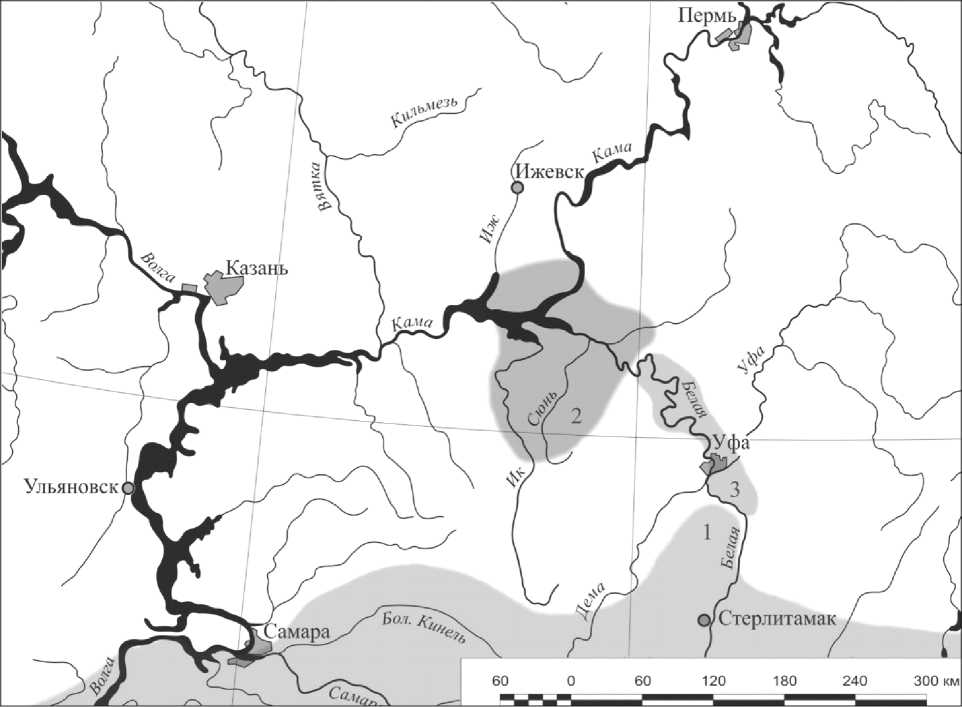

Постулат военного противостояния степи и леса утвердился во многих работах. И поиски основного врага для лесного и лесостепного населения, соотносимого с памятниками пьяноборской археологической культуры, не вызывали у исследователей каких-либо затруднений – в первую очередь они обращают свое внимание на юг, в степные просторы, занятые «воинственными» кочевниками-сарматами (рис. 1).

В какой-то степени можно согласиться с этим суждением, хотя некоторые данные не позволяют столь категорично рассматривать взаимоотношения кочевого и оседлого миров. В частности, мы видим, что в приграничных с сарматами районах пьяноборских укрепленных поселений (городищ) практически нет2, в то время как в центральных районах распространения памятников пьяноборской культуры городища распространены повсеместно3.

хозяйства скотоводческих и оседло-земледельческих племен предполагают постоянный обмен между ними, так как кочевникам трудно обойтись без земледельческих продуктов и ремесленных изделий, в то время как земледельцы, в принципе, могут обходиться без продуктов, традиционно поставляемых на обмен с кочевника-ми»4. Конечно, мы далеки от мысли приравнивать лесное и лесостепное население Приуралья в раннем железном веке к земледельческому. Более того, мы не видим убедительных доказательств в пользу этого распространенного декларативного утверждения в научном сообще-стве5. Но абсолютно уверены в том, что оседлому населению было что обменивать на товары, поступающие от или через кочевников.

Вполне вероятно, что предметом обмена и торговли могли выступать некоторые образцы сарматского клинкового оружия. Но могла быть заимствована и форма оружия, изготовленного местным кузнецом. Хотя заимствование формы тоже выступает как предмет импорта – импорт идей, то есть, сохраняя внешние очертания и наружный вид первоисточника, предметы вооружения изготавливали по своим традиционным технологиям. Однако, чтобы определить так ли это, стоит остановиться на определении значения импорта поподробнее. В толковом словаре русского языка значение слова импорт трактуется следующим образом: «ИМПОРТ, -а, м. 1. Ввоз товаров, капиталов, технологии из-за границы; противоп. экспорт. Я. машин. И. зерна. 2. собир. Ввозимые из-за границы товары, изделия (разг.). II прил. импортный, -ая, -ое»6.

Исходя из данного определения, в контексте археологического изучения импорты или предметы импортного производства – это предметы

Рис. 1. Ареал распространения памятников кочевников-сарматов (1) и оседлого населения пьяноборской (2) и кара-абызской (3) культур

в большей степени материальной культуры, изготовленные или добытые в одной историкокультурной области и попадающие в другую в результате торгового обмена, военного захвата или дани, платы за службу и т.п. Отдельные дорогие вещи могли быть дипломатическими дарами, традиции изготовления которых часто отличаются совершенностью отделки и технологических приемов.

На наш взгляд, такие понятия, как заимствование форм в контексте «импорта идей» и предметы импортного производства, следует учитывать и рассматривать более скрупулезно.

В оружиеведческом аспекте без качественного металлографического анализа пьяноборской и сарматской репрезентативной серии клинкового оружия весьма трудно ответить однозначно на этот вопрос. Это же отмечают и другие исследователи, касающиеся пьяноборской пробле-матики7. В последние годы активизировались работы в этом направлении. В.В. Кондрашиным и С.Е. Перевощиковым описаны технологические схемы изготовления кузнечного инвентаря из трёх пьяноборских могильников: II Ныргын-динского, Икского и I Камышлы-Тамакского8. Этого явно недостаточно, так как в первую очередь рассматриваются предметы, наиболее ха- рактерные для пьяноборской культуры. Такие работы начались проводиться В.В. Кондрашиным на материалах Кипчаковского I курганногрунтового могильника9. На сегодняшний день только одну археологическую находку из материалов Кипчаковского могильника можно сравнить с сарматской серией клинкового оружия. Но к этому вернемся чуть позже.

Объектами нашего исследования стали наконечники стел (бронзовые, железные), кинжалы и мечи.

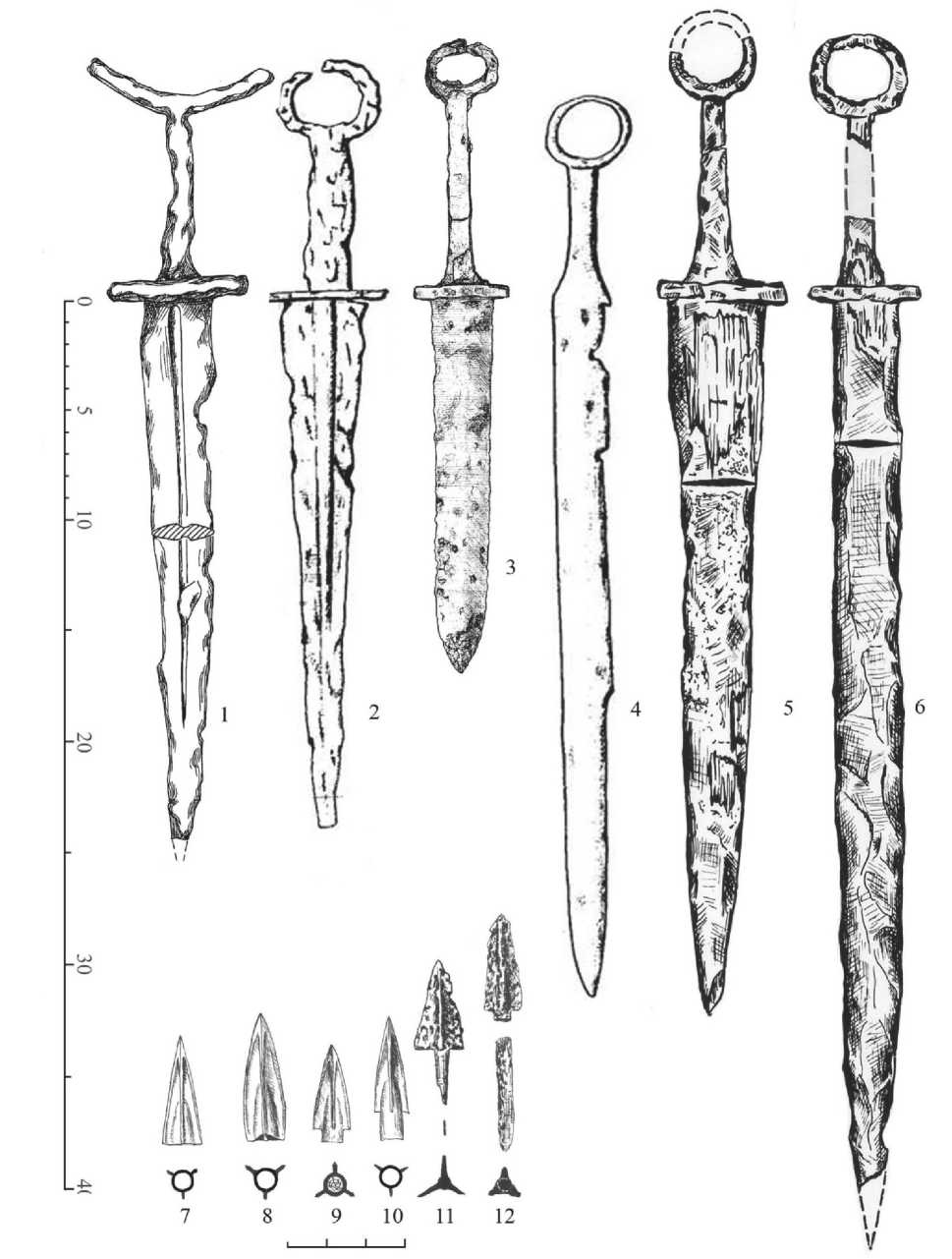

Нам кажется очевидным, что бронзовые наконечники стрел не являлись импортом, а были изготовлены пьяноборскими мастерами в традициях сарматских форм (рис. 3, 7-10). В.Ф. Генинг пришел к выводу, что техника изготовления бронзовых вещей в пьяноборское время шагнула далеко вперед по сравнению с ананьинской культурой. Гораздо разнообразнее стали технические приемы изготовления бронзовых вещей, что самым положительным образом сказалось на качестве их отделки и тонкости работы10. Однако среди бронзовых наконечников иногда встречаются производственные браки, что возникает при массовом изготовлении подобных предметов. Думается, что изделия с литейными огрехами не могли быть предметом торгового обмена, тем более с учетом имевшегося у пьяноборского населения высокоразвитого для своего времени бронзолитейного производства. Более достоверные данные по изделиям из цветных металлов представляется возможным получить при использовании различных естественнонаучных методов (химический, спектральный, рентгено- флуоресцентный и др.). Эти перспективные направления у авторов настоящей работы пока еще находятся на стадии разработки.

С железными наконечниками стрел дело обстоит несколько сложнее. Сарматы, несомненно, сыграли ведущую роль в распространении железных трехлопастных черешковых наконеч-

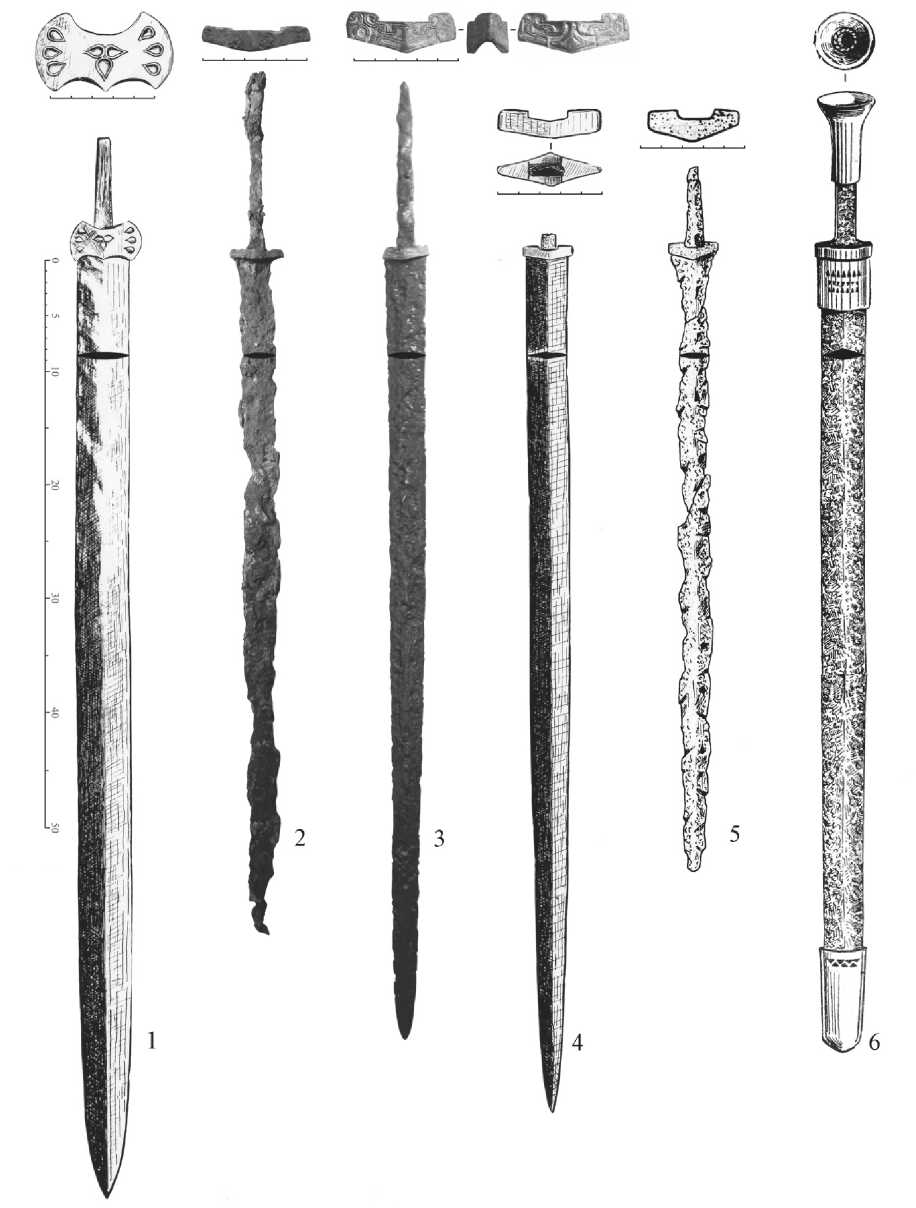

Рис. 2. Мечи из захоронений пьяноборских могильников:

1 – Ново-Сасыкульский, погр.260; 2 – Кипчаковский I, погр.8 (раскопки 2012 г.);

3 – Камышлы-Тамакский I, погр.68; 4 – Ново-Сасыкульский, кв.19/С; 5 – Кушулевский III, погр.306;

6 – Чеганда II, погр.26

ников стрел в Восточной Европе. Появление таких наконечников стрел в погребальных комплексах пьяноборья связано или с прямым проникновением сарматов, или с их влиянием (рис. 3, 11, 12). Прямого проникновения сарматов в пьяноборскую среду археологическими методами мы не наблюдаем. Подобные наконечники появляются в кочевом мире на рубеже IV-III вв. до н.э., в III в. до н.э. они уже широко распрост-ранены11. В Приуралье замена бронзовых втуль-чатых наконечников стрел на железные черешковые шла менее интенсивно, нежели в южных регионах. М.Г. Мошкова устанавливает дату широкого распространения у сарматов железных черешковых наконечников стрел со II в. до н.э., а с конца II-I в. до н.э. – повсеместное их гос-подство12. Некоторые наблюдения хронологического порядка позволяют предположить более позднее время полной смены бронзовых наконечников на железные у населения, оставившего памятники пьяноборской культуры. Нам кажется вполне вероятным омолодить дату повсеместного распространения железных наконечников стрел в памятниках пьяноборской культуры минимум на полстолетия по сравнению с сарматскими комплексами. И в этом, на наш взгляд, не последнюю роль сыграло уже упоминавшееся развитое бронзолитейное дело в среде пьяноборских племен.

Возможно, этот тип категории был импортом, но и здесь есть вероятность изготовления наконечников в местных мастерских. Только два экземпляра железных наконечников стрел из кипчаков-ской коллекции подверглись металлографическому анализу. Было определено, что один образец был откован из железа (ан.204). По такой же схеме, но уже из малоуглеродистой стали был изготовлен и второй наконечник стрелы (ан.205)13. Как мы видим, этих данных явно недостаточно.

Более убедительно наличие достоверных импортных предметов в материальной культуре лесостепного и лесного населения Волго-Уралья среди клинкового оружия. В первую очередь к таковым можно отнести три меча китайского производства (или подражания китайским образцам) из Камышлы-Тамакского (погр.68), Ку-шулевского III (погр.306) и Ново-Сасыкульско-го (кв.19/с) могильников (рис. 2, 3-5). Вполне возможно рассматривать эти мечи как подражание китайскому оружию. На возможность этого указывал в свое время А.С. Скрипкин, исследуя серию мечей с бронзовым перекрестием ромбического сечения в сарматской паноплии14. Еще один образец близкого к китайскому клинковому оружию был найден в Кипчаковском I курганно-грунтовом могильнике (погр.8 из раскопок С.Э. Зубова 2012 г.). Этот меч с бронзовым ромбическим перекрестием и вырезом со стороны длинной рукояти на сегодняшний день является самой северной от Великого шелкового пути находкой подобного типа (рис. 2, 2).

Интересен один образец клинкового оружия из Ново-Сасыкульского могильника (погр.260). Железное секирообразное перекрестие длинного массивного меча без навершия с лицевой стороны было украшено в технике перегородчатой эмали трехлепестковым цветком по центру и по бокам тремя лепестками. Контуры лепестков выполнены из белой бронзы, а пространство было заполнено эмалью желтого цвета15. Нельзя оставить без внимания меч из могильника Че-ганда II (погр.26) с редким насадным наверши-ем в виде цилиндра с закрытым раструбом. Такое оформление наверший характерно для мечей заключительного периода Чуньцю и Чжаньго16.

К следующей категории клинкового оружия относятся кинжалы (рис. 3, 1-6). В свое время Б.Б. Агеев, классифицируя вооружение пьяноборской культуры, по форме навершия, перекрестия и клинка выделяет четыре типа кинжалов17. Из его классификации мы видим, что массово представлены однолезвийные кинжалы без на-вершия и перекрестия, количество которых по его сводке исчисляется 76 экземплярами18.

Все остальные типы малочисленны, но именно они нас и интересуют, поскольку наиболее близки к типичному оружию южных соседей. Клинковое оружие с серповидным навершием в большей степени характерно для раннесарматской культуры. Двулезвийные кинжалы с кольцевым навершием и прямым перекрестием были широко распространены у южных кочевников и в большинстве своем датируются среднесарматским временем. Кинжалы без навершия и перекрестия характерны для позднесарматских па-мятников19.

Клинковое оружие с брусковидным перекрестием и серповидным навершием нехарактерно для пьяноборских памятников. Единственный экземпляр кинжала такого типа происходит из разрушенного коллективного погребения 3/1 кургана 41 Кипчаковского I могильника (раскопки Ф.М. Тагирова 1990 г.). Клинок этого кинжала был подвергнут металлографическому анализу В.В. Кондрашиным. Анализ показал, что технологическая схема изготовления представляет собой двухполосную сварку, причем автор отмечает, что эта сварка была проведена достаточно качественно20.

Н.Н. Терехова, исследовавшая технологию производства мечей и кинжалов Южного Приуралья скифского и сарматского времени, в выводах своей статьи отмечает, что «в раннесармат-

Рис. 3. Кинжалы и наконечники стрел из захоронений пьяноборских могильников:

1 – Кипчаковский I, погр. 3/1 (раскопки 1990 г.); 2 – Юлдашевский, погр. 85; 3 – Кипчаковский I, погр. 43 (раскопки 2012 г.); 4 – Камышлы-Тамакский I, погр. 23; 5 – Ново-Сасыкульский, погр. 225, 6 – Ново-Сасыкульский, погр. 346; 1 – 6, 11, 12 – железо; 7-10 – бронза)

ский период упрощается общий внешний облик оружия, основное внимание сосредоточено на клинке, усложняется технология изготовления. Клинок из цельнометаллического превращает- ся в сварной»21. То есть мы можем допустить, что пьяноборский кинжал с серповидным наверши-ем и близкие сарматские образцы сделаны примерно в одних технологических традициях. По крайне мере в выборке Н.Н. Тереховой присутствуют кинжалы с двухполосной сваркой22.

Подводя итог этой небольшой работы, следует отметить, что, несмотря на значительные различия в комплексе вооружения степного (сарматов) и лесостепного (пьяноборского) населения, сама форма разных видов оружия была довольно близка. Это вполне закономерно, поскольку сфера военных отношений вседа чутко реагировала на любые изменения общественной жизни, а новации в вооружении распространялись с исключительной быстротой.

У нас нет на сегодняшний день повода сомневаться в местном (приуральском) изготовлении наконечников стрел, как бронзовых, так и железных. Считать их импортными довольно сложно, учитывая уровень развития пьяноборского цветного и черного металлургического производства. Обращают на себя внимание типологические формы, абсолютно идентичные сарматским образцам, что может свидетельствовать о влиянии сарматского вооружения на пьяноборское. К слову сказать, мы не наблюдаем обратного движения оружия. Так, к примеру, костяные наконечники стрел, имеющие довольно большой процент в колчанных наборах пьяноборцев, не встречаются в сарматских памятниках. Большое количество копий в памятниках лесостепного населения Приуралья не оказало влияния на сарматскую паноплию. По крайней мере мы не фиксируем положения копий в единовременные пьяноборской культуре могилы кочевников. Однолезвийные боевые (полевые) ножи, которые в литературе иногда называют кинжалами, также не нашли отклика в среде сарматского населения.

При этом мы наблюдаем в пьяноборском материале небольшое число двулезвийных кинжалов сарматских форм – с серповидным и кольцевым навершиями. На сегодняшний день однозначно говорить об импортном характере этих кинжалов или о заимствовании форм довольно трудно.

Четыре меча китайского облика с бронзовыми ромбическими перекрестиями вполне можно считать импортными. Рассуждать об им-портах защитного вооружения довольно сложно, поскольку у кочевников среднесарматской культуры Волго-Уралья таковых не найдено, а в пьяноборье известен только один наборный узкопластинчатый шлем (Кипчаковский могильник).

Таким образом, можно предполагать импортный характер небольшой части клинкового оружия и, очевидно, защитного снаряжения (кип-чаковский шлем). В остальном лесостепное население Приуралья использовало свои традиционные виды и формы оружия (наконечники копий с короткой втулкой, однолезвийные полевые ножи, костяные пирамидальные наконечники стрел со скрытой втулкой), количественное соотношение которых заметно отличалось от кочевнического.

Интересно отметить, что общее направление импортов шло, очевидно, именно через сарматов, а не через кара-абызское население, как это может показаться на первый взгляд при рассмотрении локализации памятников разных археологических культур (рис.1). Основанием этому мы видим значительное количество импортных вещей в памятниках именно на южной окраине распространения пьяноборской культуры, а не на востоке, если бы обмен шел через среднебель-ское население.

Список литературы Сарматские импорты и заимствования в вооружении племен пьяноборской культуры Икско-Бельского междуречья

- Овсянников В.В. Характеристика контактов лесостепного населения Предуралья с номадами в пьяноборскую эпоху (II в. до н.э. -II в. н.э.)//Вояджер: мир и человек: теоретический и научно-методический журнал. Самара: Изд-во «Самарский муниципальный институт управления», 2011. №1. С.7-12;

- Овсянников В.В. Опыт выделения зон активного взаимодействия оседлого и кочевого населения Предуралья в савромато-сарматскую эпоху//Уфимский археологический вестник. Уфа: «Гилем» АН РБ, 2009. Вып.9. С.144-156.

- Генинг В.Ф. Этническая история Западного Приуралья на рубеже нашей эры: пьяноборская эпоха III в. до н.э. -II в.н.э. М.: Наука, 1988. Рис.1.

- Зубов С.Э. Пьяноборская культура//История башкирского народа: в 7 т./Глав. ред. М.М. Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН. М.: «Наука», 2009. Т.I. Рис.67. С.255-267.

- Акбулатов И.М. Экономика ранних кочевников Южного Урала (VII в. до н.э. -IV в. н.э.). Уфа: НМ РБ, 1999. С.66.

- Агеев Б.Б. Пьяноборская культура//БНЦ УрО РАН. Уфа, 1992. С.86;

- Генинг В.Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч.1. ВАУ. Вып.10. Ижевск, 1970. С.79;

- Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск: Удмуртский университет, 1999. С.255.

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений/РАН, Ин-т рус. яз., Рос. фонд культуры. М.: Азь, 1992. 955 с. 1993. 955 с.

- Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа (I тыс. до н.э. -первая половина I тыс. н.э.). М.: Наука, 1984.;

- Бугров Д.Г. Поселения пьяноборской культуры в Икско-Бельском междуречье. Дисс. … канд. ист. наук. Казань, 2006.

- Кондрашин В.В., Перевощиков С.Е. Материалы по железообработке пьяноборской культуры//Вояджер: мир и человек: теоретический и научно-методический журнал. № 3. Самара: Самарский государственный технический университет, 2012. С.240-247.

- Кондрашин В.В. Результаты металлографического анализа кузнечного инвентаря Кипчакского могильника//Актуальные вопросы археологии Урала и Поволжья. Самара, 2008. С.271-276.

- Xазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971. С.36-39.

- Мошкова М.Г. О ранних втульчатых наконечниках стрел//КСИА. Вып.89.1962. С.82.

- Скрипкин А.С. Новые аспекты в изучении истории материальной культуры сарматов//Нижневолжский археологический вестник. Вып.3. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2000. С.24.

- Васюткин С.М., Калинин В.К. Ново-Сасыкульский могильник//Археологические работы в низовьях Белой.Уфа: БФАН СССР, 1986. С.115. Рис.16, 1.

- Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов. 1990.

- Терехова Н.Н. Технология производства мечей и кинжалов Южного Приуралья скифского и сарматского времени//Европейская Сарматия, СПб., 2011. С.83.