Сасанидская печать из Ростова Великого

Автор: Леонтьев А.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Заметка посвящена резной иранской печати (инталии) VI-VII вв.с изображением грифона, найденной в культурном слое рубежа XI-XII вв. в Ростове Великом. Гемма выполнена в технике объемно-выемчатой и штриховой резьбы. Рассмотрен археологический контекст находки, приведены известные аналогии. На территории Восточно-Европейской равнины это третья известная находка подобных предметов, переживших свое время. Исходя из формы и размеров печати, можно предполагать, что в древнерусском обществе печать могла служить игральной фишкой, подобной бытовавшим изделиям из рога, стекла, камня и глины. В пользу такой версии свидетельствует заметная потертость плоскости печати.

Сасанидская гемма, резная печать, древняя русь, игральнаяфишка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328375

IDR: 14328375

Текст научной статьи Сасанидская печать из Ростова Великого

Необычной и уникальной в своем роде для древнерусского города находкой является каменная гемма-печать, обнаруженная в 2013 г. в раскопе на территории Конюшенного двора в уровне 19 пласта в слое конца XI – начала XII в. За отсутствием дендродат более точную хронологию отложений определить невозможно. Вместе с печатью и поблизости от нее в радиусе 4 м с незначительной разницей по глубине залегания найдены трехбусинное височное кольцо (по размеру и наличию замка, скорее, серьга), поздний вариант подвески «гнез-довского типа», двухчастная бусина зеленого стекла, нательный крест, калачевидное кресало, цилиндрический замок. Здесь же встречена фальшивая медная монета, копирующая серебряный денарий чекана не ранее 1046/1047 г. (Генриха III, Лотарингия, Дуйсбург)1 (рис. 1). Перечисленные вещи не противоречат стратиграфической датировке слоя.

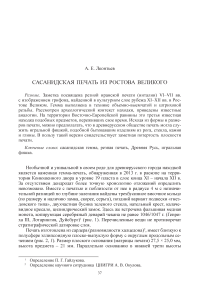

Печать изготовлена из сардера (разновидности халцедона)2, имеет близкую к полусфере эллипсоидную плоско-выпуклую форму с округлым продольным сечением (рис. 2, 1 ). Размер плоского основания (матрицы печати) 27,5 × 25,0 мм, высота предмета – 21 мм. Параллельно основанию в нижней трети высоты

Рис. 1. Предметы из слоя конца XI – начала XII в., найденные вместе с печатью

1 – замок; 2 – бусина; 3 – височное кольцо (серьга?); 4 – фальшивый денарий; 5 – нательный крест; 6 – подвеска; 7 – кресало просверлено отверстие для шнура диаметром 3,8 мм. Сверление двустороннее с обычным в таких случаях некоторым смещением оси отверстия. В обычном свете поверхность предмета темного цвета, непрозрачна, с матовым стеклянным блеском. При сильном освещении полупрозрачный камень на просвет имеет красновато-коричневый цвет.

На матрице в центре плоской поверхности вырезан крылатый зверь, помещенный в окружность, по периметру которой с внешней стороны нанесено кольцо косых рубчатых насечек. Сюжет похожих изображений (поза зверя) определяется как «сидящий грифон»: передние ноги выпрямлены, задние подогнуты3. Известные аналогии схожи в передаче деталей фигуры и, с разной степенью умения, приемах исполнения ( Борисов, Луконин , 1963. С. 113–114, № 235–241. Илл. № 240; Прокопенко , 2009. С. 43, № 35. Рис. 2, 3 ).

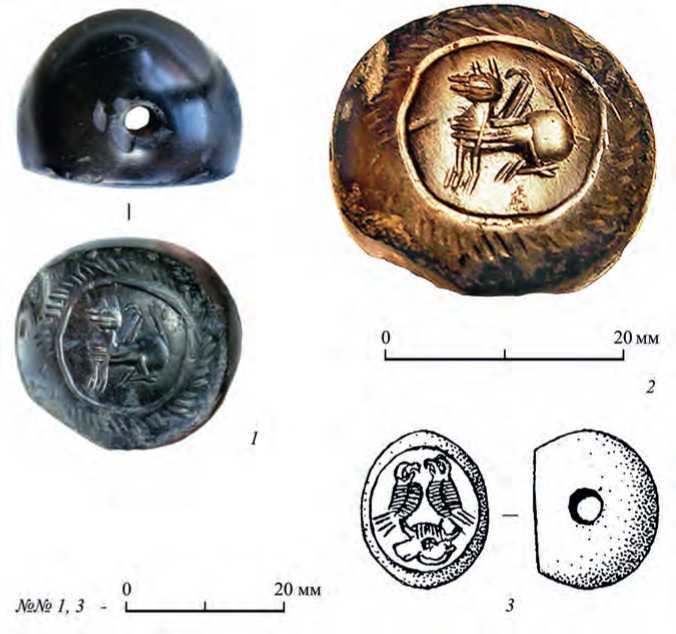

Рис. 2. Резная печать из Ростова

1 – общий вид; 2 – увел. изображение (фото А. В. Окулова); 3 – печать из Гнездова (по: Вешнякова , 1995)

Инталия4 выполнена в технике объемно-выемчатой и штриховой резьбы. Туловище, голова и частично задние лапы зверя обозначены округлыми углублениями, а пасть, уши, крылья, хвост, передние и задние лапы, шерсть на груди (грива?) переданы отдельными узкими прорезями поверх углублений с выходом за их границы. Резьба лаконичная, уверенная (рис. 2, 2 ). В отличие от центрального изображения окружность и штриховая рамка по периметру прорезаны от руки и достаточно небрежно.

Поверхность камня полирована, на корпусе заметны старые сколы и царапины. Плоское основание имеет явные следы потертости, что на краях местами привело к частичному исчезновению штриховой насечки.

По своему возрасту печать никакого отношения к древностям XI в. не имеет, поскольку старше на несколько столетий. Это изделие сасанидского Ирана, прикладное искусство которого продолжало древние традиции изготовления резных камней. Учитывая объемно-штриховую технику резьбы, гемма может быть датирована VI–VII вв. За пределами Ирана поздние сасанидские геммы из поделочных и полудрагоценных камней получили распространение на Ближнем Востоке, в Передней и Средней Азии, на Кавказе. «Геммы такого типа были просто “базарной” дешевой работы, вырезались на дешевых камнях, выходили из мастерских в массовом количестве» ( Борисов, Луконин , 1963. С. 29). О распространенности таких изделий, в их числе и печатей эллипсоидной формы с отверстием, свидетельствуют материалы Северного Кавказа. В этой окраинной части ареала зафиксировано 165 сасанидских резных камней, связанных с археологическими памятниками VII–X вв. и сохранившихся даже в этнографических коллекциях ( Прокопенко , 2009. С. 39–60).

За пределами основной территории распространения подобные предметы редки. Аналогичная по форме и близкая по технике резьбы печать, но с иным сюжетом изображения была найдена в Нижнелубенском могильнике салтово-маяцкой культуры VII–IX вв. в бассейне Дона ( Афанасьев , 2016. С. 100–114).

На территории Древней Руси единственная сасанидская печать была обнаружена в Гнездове. Она происходит из раскопок 1970 г. на селище и, судя по публикации, не связана с каким-либо определенным комплексом ( Вешнякова , 1995. С. 64–69). Однако, учитывая общую датировку поселения и расположение участка раскопок, датировка культурного слоя, к которому относилась печать, не выходит за рамки X в. Гнездовский экземпляр относится к тому же типу, схож с ростовским по форме, но меньше по размерам и отличается отличной сохранностью: нет видимых повреждений и полностью сохранилась полировка. Изображение на матрице другое: две птицы в профиль помещены на рогах головы быка (рис. 2, 3 )5.

Еще одна сасанидская гемма, изготовленная в той же технике, но имевшая форму прямоугольного бруска со сквозным продольным отверстием, была найдена еще дальше от места своего изготовления – в погребении эпохи викингов в Швеции (Уппланд) ( Пушкина , 2007. С. 329. Рис. 2, 2 ).

Обстоятельства появления переживших свое время иранских гемм что в Гнездове, что в Ростове внятному объяснению не подлежат. География пути с Ближнего Востока в Восточную Европу известна: по южному берегу Каспия на Кавказ, далее к Дону или к Волге через Крым либо через Среднюю Азию с выходом к Волге (Даркевич, 2010. С. 144–150; Прокопенко, 2009. С. 50–51). Но единичные резные камни явно не были товаром. Поэтому заслуживает внимания предположение, что эти предметы, равно как некоторые другие известные в археологических коллекциях вещи восточного происхождения, кому-то послужили своего рода сувенирами, привезенными из дальнего путешествия, а скорее военных походов эпохи викингов (Пушкина, 2007. С. 329–331).

Нет никаких подтверждений тому, что в древнерусском обществе геммы использовались по прямому назначению как матрицы печатей. Они могли восприниматься как талисманы, амулеты, обереги, как было на Северном Кавказе ( Прокопенко , 2009. С. 51). Если позволяла форма, могли использоваться как украшение: шведская гемма входила в состав ожерелья.

Можно полагать, что ростовская печать в какой-то период своей «жизни» на Руси могла служить игральной фишкой (шашкой) для настольной игры типа тавлеи, возможно, в ее североевропейском варианте. По размеру и полусферической форме она идентична или близка бытовавшим образцам из кости (рога), стекла, камня, янтаря, глины ( Корзухина , 1963. С. 85–102. Рис. 1, 2; Давидан , 1966. С. 112; Рис. 4, 7, 8 ; Носов , 1990. С. 95. Рис. 37, 15 ; Меч и златник..., 2012. № 85, 122, 206). В пользу предположения свидетельствует заметная потертость, матовость поверхности геммы (т. е. основания фишки) в сравнении с полированной поверхностью корпуса (см. выше). Применение в игре подходящих предметов всегда было возможно. В археологических материалах известны случаи использования в качестве фишек природных камней (гальки) и даже полусферы окаменелого морского ежа с сохранившимся рельефом панциря (Старая Ладога…, 2003. С. 99. № 275).

Находки игральных фишек в большинстве случаев датируются IX–X вв. В Ростове стеклянная фишка была обнаружена в слое середины XI в. ( Леонтьев , 1989. С. 44, 50)6. Печать по своей стратиграфической датировке оказывается утерянной еще позже. Однако обстоятельства формирования отложений, предполагающие использование перемещенного грунта, при выравнивании на рубеже XI–XII вв. поверхности существовавшей западины старой глиняной выработки допускают случайное попадание ранних вещей в более поздний стратиграфический горизонт.

Список литературы Сасанидская печать из Ростова Великого

- Афанасьев Г. Е., 2016. Сасанидская гемма из Нижнелубянского могильника//РА. № 1. С. 100-114.

- Борисов А. Я., Луконин В. Г., 1963. Сасанидские геммы. СПб.: ГЭ. 220 с.

- Вешнякова К. В., 1995. Сасанидская печать из Гнездова//Древние культуры и технологии: Новые исследования молодых археологов Санкт-Петербурга/Отв. ред. Д. Г. Савинов. СПб.: ИИМК РАН. С. 64-70.

- Давидан О. И., 1966. Староладожские изделия из кости и рога//АСГЭ. Вып. 8: Эпоха бронзы и раннего железа. Л.: ГЭ. С. 103-115.

- Даркевич В. П., 2010. Художественный металл Востока VIII-XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. Изд. 2-е. М.: ЛИБРОКОМ. 184 с.

- Корзухина Г. Ф., 1963. Из истории игр на Руси//СА. № 4. С. 85-102.

- Леонтьев А. Е., 1989. Отчета о работе Волго-Окской экспедиции в 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-I. № 12858.

- Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства: каталог выставки (Москва, 1 ноября 2012 -28 февраля 2013)/Сост.: Д. В. Журавлев, В. В. Мурашева; авт. вступ. ст. Н. И. Асташова и др. М.: Кучково поле, 2012. 320 с.,

- Носов Е. Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.: Наука. 212 с.

- Прокопенко Ю. А., 2009. Сасанидские геммы (и инталии) и подражания им из памятников Северного Кавказа//Из истории и культуры народов Северного Кавказа. Вып. 1/Ред.: Ю. А. Прокопенко, А. А. Дуров. Ставрополь: Графа. С. 39-60.

- Пушкина Т. А., 2007. Сувениры Аустровега//У истоков русской государственности: Историко-археологический сборник: к 30-летию археологического изучения Новгородского Рюрикова Городища и Новгородской областной археологической экспедиции: материалы междунар. науч. конф. (4-7 октября 2005 г., Великий Новгород)/Отв. ред. Е. Н. Носов и др. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 325-331

- Старая Ладога. Древняя столица Руси: каталог выставки/Авт. ст. О. И. Богуславский и др.; науч. ред. Б. С. Короткевич. СПб.: ГЭ, 2003. 188 с.