Сатирический еженедельник "Искра": опыт реинтерпретации

Автор: Козлов А.Е.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История журналистики

Статья в выпуске: 6 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Репутация сатирического еженедельника «Искра» традиционно определяется политическим контекстом эпохи 60-х гг. XIX в. Несмотря на то что в первые годы своего существования издание привлекло в свои ряды самых разных по «партийным» взглядам и убеждениям литераторов, «Искра» воспринималась как радикальное издание, «еще один департамент “Современника”», чьи диффамации и выпады против провинциальных и столичных чиновников и литераторов стали неотъемлемой частью повседневности 60-х гг. Цензурные запреты, которым подвергались отдельные статьи и целые номера, только укрепили эту репутацию, позволяя, например, в советской истории журналистики устанавливать типологическую взаимосвязь между «Искрой» В. С. Курочкина и одноименной левой газетой, издаваемой В. И. Лениным в начале XX в. В настоящей статье предпринята попытка реинтерпретации «Искры», предполагающая «ослабление» социологических и политических аспектов истолкования в пользу эстетических. В статье выдвинута гипотеза, согласно которой издания типа «Charivari», «Punch» и «Искра» могут быть рассмотрены в оптике современных дискурсивных практик: постфольклора (феномен вариативного текста и множественного авторства), постмодерна (дискредитация классического наследия или его карнавальное переосмысление) и постиронии (деконструкция современных лидеров мнения, саморазоблачение). На материале прозаических и стихотворных пародий и сатир, графических текстов (карикатур, шаржей, сериалов (комиксов)) изучается специфика конструирования и представления российской действительности как антимира. В статье приводятся фрагменты прозаических и стихотворных фельетонов Д. Д. Минаева, В. П. Буренина и М. М. Стопановского, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Русская журналистика XIX века, история журналистики, литературная репутация, «Искра», пародия, антимир, критика, Минаев, Буренин Благодарности

Короткий адрес: https://sciup.org/147234542

IDR: 147234542 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-6-19-34

Текст научной статьи Сатирический еженедельник "Искра": опыт реинтерпретации

Acknowledgements

The research was supported by a grant from the President of the Russian Federation to support young scientists (MK-841.2020.6 “ Iskra (1859–1873) as Encyclopedia of Russian Life: publishing practices, plot mechanisms, genre modifications)”

Kozlov A. E. Satirical Weekly “Iskra”: Post-Folklore, Post-Irony and Post-Modern. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 6: Journalism, p. 19–34. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-6-19-34

Полуторавековая традиция изучения и интерпретации сатирического еженедельника «Искра» закрепляет за ним статус революционно-демократического издания, неугодного правительству и консервативному читателю. Такой вывод полностью оправдан и находит многочисленные подтверждения как в переписке сотрудников «Искры» и ее читателей, так и в сохранившихся документах цензурного ведомства. Разумеется, именно эта линия изучения была долгое время определяющей: начатая критиками и историками печати в дореволюционной России [Скабичевский, 1891; Лемке, 1904; Масанов, 1910], она была продолжена и усилена советскими литературоведами [Селивановский, 1933; Быховский, 1936; Головко, 1962; Лебедева, 1959; Ямпольский, 1964; 1968; 1986]. При своем доскональном, исчерпывающем характере эти исследования не были избавлены от объяснимого эпохой идеологизирования – игнорировался очевидный факт принадлежности издателей Н. С. и В. С. Курочкиных и Н. А. Степанова и сотрудников издания Г. З. Елисеева, Д. Д. Минаева, П. И. Вейенберга к своего рода «богеме», не изучался субкультурный характер многочисленных журфиксов и встреч сотрудников издания 1. Наконец, то обстоятельство, что в первые годы Курочкиным удалось привлечь к работе не только «радикалов», но и А. М. Жемчужникова, А. В. Дружинина, Д. В. Григоровича, В. П. Буренина, говорит о «разноцветном» и отчасти «внепартийном» характере этого издания 2, не вполне корректно рассматриваемого как предтеча одноименной нелегальной революционной газеты начала XX в. 3

Амбивалентность юмора и сатиры, двойственный характер не только поведенческих, но и дискурсивных практик отразился уже в «Объявлении» об издании «Искры»:

На нашу долю выпадает разработка общих вопросов путем отрицания ложного во всех его проявлениях в жизни и в искусстве . Этою задачею объясняется характер комизма, составляющего специальность нашего издания <...> Средством достижения нашей цели, как это видно из самого заглавия издания, будет сатира в ее общем обширном смысле . Рядом с сатирою строго художественною читатели будут постоянно встречать в нашем издании ту вседневную, практическую сатиру, образцы которой хорошо известны читающим иностранные и преимущественно английские этого рода издания, и которая, уступая первой в глубине содержания и красоте формы, достигает одних с нею результатов всем доступною меткостью выражения и упорством в непрерывно продолжающемся преследовании общественных аномалий. Обширная область этой сатиры, в ее высоком значении, с одной стороны, с другой – примыкает к шутке, все значение которой ограничивается веселостью, не выходящею, разумеется, из пределов литературного приличия. Эта беспритязательная, бойкая веселость, сама в себе заключающая свою цель и значение и всеми признанная необходимою в жизни, не составляя главного в нашем издании, никаким образом не может быть из него исключена [Козьмин, 1961. С. 239–240].

Игра в отрицателей (в будущем – нигилистов) реализуется здесь по лекалам западноевропейских изданий (в первую очередь – английского «Punch»). Неслучайно издатели возвращаются к градации сатиры как «низкого жанра», говоря здесь и об обличительной функции, и о функции развлекательной. Поэтому, признавая «боевой» характер этого еженедельника, его «агрессивную», хотя и не избавленную от компромиссов позицию, в настоящей статье мы предпримем попытку реинтерпретации этой концепции, рассмотрев уже изученный материал в оптике современных социокультурных и дискурсивных практик. Как мы попытаемся показать, являясь национальным вариантом французского «Charivari» и английского «Punch», «Искра» в поисках нового читателя и с пафосом отрицания традиционалистских установок, по своей экспериментальной эстетике и фамильярному отношению к незавершенной действительности [Бахтин, 1973; Altick, 1997] предвосхитила три постмодернистских принципа, организующих коммуникацию в современном информационном пространстве [Fokkema, 1984, Rose, 1993].

Фольклор, анекдотизм и постфольклор. Фиксация постфольклора, вытеснившая традиционные фольклористские практики, демонстрирует изменчивость нарративов, существующих на границе печатной, письменной и устной среды бытования. В широком смысле этого слова современная медиакоммуникация может быть уподоблена созданию постоянно изменяющегося и экстенсивно возрастающего гипертекста, для которого характерны принципиальная незавершенность, с одной стороны, и частая неопределенность адресата (читателя) и адре- санта (автора), с другой [Силантьев, 2006; Fuller, 2018; Шатин, 2020; Vasilenko, 2021]. Как и классический фольклор, постфольклор отказывается от знания об авторе и культурной иерархии, отрицает истинность фактов, питаясь ресурсом слухов и домыслов.

Аргументом в пользу «постфольклорного» характера «Искры» является «коллективное авторство» редакции: Пр. Знаменский и Пр. Вознесенский 4, обличительный поэт 5 и Выборгский пустынник 6, темный человек, отставной майор Бурбонов и В. Монументов 7 не были яркими литературными индивидуальностями. В результате этого стихотворные и прозаические пародии и сатиры «Искры» обладают усредненным стилем и формой, нарочито исключающими опознаваемые черты, которые могли бы свидетельствовать об уникальности создаваемого текста и стоящей за ним личности 8. Не исключено, что большинство читателей «Искры» как потребители были абсолютно равнодушны к тому, кто скрывается под псевдонимами: тем более что каждое такое имя, как маска, могло передаваться другому сотруднику издания.

В 1868 г., полемизируя с журналом «Всемирный труд» по поводу псевдонимов, В. П. Буренин так описал эту позицию коллективного авторства:

Мне дух кликушества не сроден,

Мне фразы звон невыносим,

Я не Катков, я не Погодин,

Я, слава Богу, псевдоним.

Поэт, не знаемый народу,

Я лирой не пленил весь мир,

На петербургскую погоду

Я желчных не писал сатир.

От юбилейных белендрясов,

От клубных од судьбой храним,

Не Майков я и не Некрасов,

Я, слава Богу, псевдоним 9.

Я современности сторонник, Родной истории рассказ Не искажал под видом «хроник», Несносных для ушей и глаз, На сценах здешней и Московской Зевотой публики не чтим, Я не Толстой, я не Островский, Я неизвестный псевдоним 10.

Очевидно, что в этом контексте псевдонимы выполняют не только функцию конспирации, но и нарочитой деперсонализации. Приведенные «реестром» имена критиков и издателей: М. Н. Каткова, Э. А. Хана, Н. А. Некрасова, Е. Н. Эдельсона и Н. А. Соловьева, писателей и беллетристов: Вс. Крестовского, Н. С. Лескова, Толстого (Л. Н. или А. К. – ?) и А. Н. Островского, – связаны с индивидуальной репутацией и подрывающими ее скандалами [Семио- тика скандала, 2008; Макеев, 2009; Козлов, 2020]. Анонимное товарищество «Искры» выстраивалось по другому сценарию, поэтому полемика велась, как правило, не против конкретного лица, а против всего еженедельника как собирательного целого.

В этом отношении бытование текстов «Искры» приобретает отчетливо субкультурный характер, заставляя вспомнить о школьных и студенческих корпорациях 11. Очевидно, что, будучи близким к рукописным сборникам, существующим маргинально и негласно во многих образовательных учреждениях, сатирический еженедельник предполагал подобное фамильярное отношение к незавершенной и стремительно меняющейся действительности. Однако вместо узкого локализованного мира наставников, учителей и преподавателей «Искра» демонстрировала негативные и комические стороны социальной действительности, представленной заведомо сниженными действиями чиновников, публицистов и писателей. Подобно текстам рукописных сборников, поэтические сатиры «Искры» мнемоничны и рассчитаны на запоминание. Трансляция текста при этом предполагает вариации, а канонический текст становится необязательным.

Сохранились многочисленные воспоминания, позволяющие составить представление о феномене «соавторства» и «коллективной сопричастности» читателей «Искры». Так, например, Г. З. Елисеев, свидетельствовал:

В день выхода «Искры» или на другой, являлся молодой человек из служащих, обедавший постоянно тут и, по-видимому, знакомый со всеми, вынимал вышедший номер «Иcкры» из кармана и начинал излагать чуть ни целую лекцию об этом номере, объяснял рисунки – кого они изображают, по какому поводу они явились, говорил о статьях, о затруднениях, которые встретились в цензуре, и т. д., и т. д. Все присутствующие слушали внимательно, делали возражения, требовали пояснений. Он отвечал на все вопросы и возражения, давал требуемые пояснения; по-видимому, он был au courant всего, что делалось в «Искре».

Я был убежден, что этот человек участвует в «Искре», стоит близко к ее редакции и что его обеденные разговоры делаются с ведома редакции для вящего распространения журнала. Оказалось, совсем нет 12.

Из этого частного случая мемуарист делает вывод о существовании «неизвестных добровольцев», бескорыстно служивших интересам «общего дела». Называя пореформенную эпоху временем «повального обличения», мемуарист указывает на особую роль «Искры», аккумулировавшей силы читателей, часто далеких от беллетристики и журналистики.

Одним из наиболее ярких примеров постфольклорного характера «Искры» являются так называемые вести из провинций, помещаемые в еженедельнике. По свидетельству Н. К. Михайловского,

…факты всероссийской жизни, которые ныне черпаются столичными газетами и журналами из провинциальной прессы, «Искре» приходилось получать из первых рук; это создавало особенно живое общение между редакцией газеты и читателями, которые были или могли стать в любую минуту также и сотрудниками 13.

Как убедительно показал И. Г. Ямпольский, «Искра» имела многочисленных провинциальных корреспондентов, сообщающих о злоупотреблениях в различных уголках Российской империи [Ямпольский, 1964]. При этом названия губернских, уездных и заштатных городов тщательно скрывались: преступления и злоупотребления происходили в Кутерьме, Златогор-ске, Белокаменске, Куропатске, Глухинске, Пикогорске, Тмутаракани или же в N. В результате по мере обновления информационной повестки и смены картины дня эти события утрачивали свою злободневность, пополняя условный репертуар провинциальных анекдотов: «Новостей очень много, но все обыкновенные, уездные новости, т. е. домашние: взятки, сплетни, дрязги, скандалы. Из четырех этих элементов сложилась наша уездная жизнь, и, как кажется, надолго» 14. В фельетонном романе «Бес в Холопске» помещен рассказ «о чиновницах-шалуньях и чиновницах-плутовках», суть которого в следующем:

Один из местных пачкунов изволил описать барыню легкого поведения. Под статьей стоял аноним. Подозрение пало на одного желчного и скверного господина. Но главный интерес в том, что все мужья вступились за своих жен, каждый подозревал в описанной барыне – свою драгоценную половину 15.

Сатира на порок отождествляется с сатирой на личность, а обличение по своим функциям становится эквивалентным сплетне и слуху. «Из сего можете вывести два заключения: о количестве шалуний-чиновниц и о количестве и качестве мозга в головах их благородных супругов» 16, – говорится в финальной части рассказа.

В общем, главные действующие лица: Бородавкины, Баламутовы, Бандуревские, Бакла-шевские, Рыковы, Ферфлюхтеры имели преимущественно литературный генезис (в первую очередь, – комедии Н. В. Гоголя и Квитки-Основьяненко, «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина). Эти персонажи становились героями устных преданий (любой городничий, злоупотребляющий взятками и концессиями, или столичный чиновник, приехавший с ревизией, могли узнать себя в карикатурном образе) и часто повторно присваивались беллетристикой (от М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. И. Успенского, действительно близких к «Искре», до чуждых ей Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского и Н. С. Лескова).

Модерн, декаданс и постмодерн. Постмодернизм как радикальный проект модернизма констатирует исчерпанность репертуара мировой культуры, «смерть героя» и «смерть автора» с отрицанием их атрибутов, искусственность фикционального мира, являющегося частью абсурда повседневного. В историко-культурной перспективе постмодернизм обнаруживает свою генетическую связь с той частью массовой культуры, которая направлена на репрезентацию эмпирической действительности как кукольного и заведомо абсурдистского антимира.

Противопоставляя этому антимиру (в том числе представленному национальной историей, живописью и литературой) содержательную альтернативу, поэты «Искры» обращались к переводам из Гейне, Беранже и Барбье, совокупность которых определяла недостижимую, но желаемую нормативность. Впоследствии именно эти переводы и стилизации сыграли большую роль в квалификации «Искры» как революционно-демократического издания. Однако на этом фоне выделяются поздние переводы Д. Д. Минаева.

В частности, именно Минаев публикует на страницах еженедельника перевод «Révolte» Ш. Бодлера, скрыв имя автора нейтральным заголовком «с французского». По утверждению В. Е. Багно, перевод предназначался для «Отечественных записок», где ранее уже были опубликованы переводы «Un fantôme» и «La fin de la journée», выполненные другим сотрудником «Искры» – Н. С. Курочкиным [Багно, 2005]. Перевод Минаева (который современники, не знакомые с «Цветами зла», считали его авторским текстом) отличается пафосом борьбы двух поколений «чернорабочих» и «белоручек».

Племя Авеля! светло твое былое,

Но грядущего загадка нам темна…

Племя Каина! Терпи, и иго злое

Грозно сбросишь ты в иные времена.

Племя Авеля! Слабея от разврата,

Измельчает род твой, старчески больной…

Племя Каина! Ты встанешь – и тогда-то

Под твоим напором дрогнет шар земной 17.

На фоне цензурных притеснений издания экзистенциальный сюжет Бодлера, с одной стороны, приобретает отчетливо выраженный гражданский смысл. С другой стороны, для Минаева и Курочкиных как стихийных модернистов, воплощающих в житейских и творческих практиках вариант жизни Бодлера (неустроенность, отверженность, запрещенность [Ноль-ман, 1979]), «Искра» становилась экспериментальным полем для создания новой эстетики 18.

Такой эксперимент осуществлялся на подготовленной почве: на протяжении 1860-х гг. «Искра» в своем графическом оформлении реализует инфернальную и макабрическую тематику: черти и бесы, листающие страницы газеты, как книги жизни (наследие «Адской почты» и «Почты духов», реализованное серией картин и изображений), заголовок «Искорки», составленный из зубов улыбающегося демона, пляски смерти, представляющие своего рода виньетки, наконец, приуроченная к встрече нового года графическая и текстовая репликация мифа о Сатурне – пожирателе собственных детей, задавали специфический ракурс даже самой «невинной сатире» «Искры». Не используя антиклерикальную риторику, еженедельник Курочкина в то же время активно участвовал в создании альтернативной аксиологии: вместо рационального атеизма предлагая инфернальный и демонизированный вариант действительности.

Знаменательно, что после отказа от иллюстраций, возникшего в результате компромисса с цензурой в конце 1860-х гг., такая техника переходит в тексты: начиная от «Письма с того света», якобы написанного Н. И. Новиковым и представляющего собой развернутую апологию сатиры в модерной культуре, до текстов, высмеивающих шаблонные сюжетные решения прозы В. П. Авенариуса, А. Ф. Писемского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева и пр.: «Проветрились!», «Людоеды, или Люди шестидесятых годов», «Веселые пейзажики, или Похождения Б. Райского», «Пирожница берегов Рейна, или Русский дворянин за границей». В этих прозаических пародиях доводятся до абсурда эротические и криминальные коллизии оригиналов. Так, например, сюжет «Пирожницы» построен как серия похождений Хрисанфа Сергеевича Девственникова 19, представляющего карикатурный и заведомо сниженный портрет И. С. Тургенева.

Воротясь в свой нумер, Девственников поспешно разделся и лег в постель. Обыкновенно перед тем, как заснуть, он имел привычку прочитывать страницу из «Феноменологии духа» Гегеля; чтение это на него действовало необыкновенно усыпительно, так как он решительно не понимал то, что прочитывал. Но на этот раз «Феноменология» оказалась ненужною: Девственников не хотел засыпать, а напротив, жаждал предаться мечтаниям. И он, действительно, предался им, и мечтал чуть ли не до рассвета. Передать мечтания нашего героя я не имею возможности по случаю их крайней нецензурности; скажу только, что в них главную роль играла прелестная Кора, которую Девственников воображал в самых разнообразных 20 позах…

«Пирожница», в эпизодах которой узнаваемы повести Тургенева («Ася», «Вешние воды», «Собака» и др.), заканчивается тем, что Девственникова сначала похищает, «точно Плутон Прозерпину в известной группе Бернини» 21, его бывшая любовница Николомокроносинская поповна Проскудия 22, а затем он становится одним из многочисленных любовников италь- янки Коры, разделяющим с ее мужем – старым немецким сапожником 23, кров и обязанности по воспитанию детей. Разумеется, здесь отразились не только слабые – по мнению критики – стороны авторской поэтики, но и многочисленные анекдоты о личной жизни Тургенева.

В «Людоедах, или Людях шестидесятых годов» Д. Д. Минаев, пародируя преимущественно «Некуда» и «Взбаламученное море», представляет череду девиаций: оргии, убийства, инцесты завершаются страшной квинтэссенцией человеческих пороков.

Новые каннибалы стали качать Ремизова на руках.

-

– Помните только, – кричал последний, – что все должно быть шито и крыто, иначе мне придется плохо. Будьте довольны тем, что я перехитрил даже самого Сатурна: тот лакомился своими детьми, а я с вашею помощью съел своего, блаженной памяти, родителя. Ура!

В это время вход у палатки распахнулся и раздался громкий голос:

-

– Господа, по предписанию высшего начальства, вы все арестованы за людоедство.

Компания оглянулась. Сзади стоял полицейский чиновник и судебный следователь.

За ними выступали, в качестве понятых – гг. Стебницкий и Писемский 24.

Переворачивая миф о Сатурне, Минаев не только доводит до абсурда обличение поколения детей, но и делает двух наиболее одиозных современников понятыми и свидетелями расправы нигилистов-антропофагов над старшим поколением.

Таким образом, значимое зияние на месте сильного автора (в «Искре» не появилось ни одного произведения, соотносимого по своему влиянию с «Ярмаркой тщеславия» У. Теккерея) и доведение до абсурда использованных современниками сюжетных решений позволяют интерпретировать сатиру «Искры» как предтечу постмодернизма (не манифестированного, а стихийного), частным свойством которого является постирония.

Ирония, постправда и постирония . Риторическая модальность, предполагающая амбивалентность комического при саморазоблачении говорящего субъекта и объекта высказывания, является одним из ключевых средств постиронии [Силантьев, 2006; Fuller, 2018; Шатин, 2020]. Свободно комбинируя гротеск, сарказм и сатиру, постирония, как и постправда, создает новый тип информационного сознания, построенного на презумпции релятивности ее содержания и невозможности выбора одного варианта как определяющего [Vasilenko, 2021].

Так, уже в сатирических листках первой половины 1860-х гг. можно встретить изображения, смысл которых выходит далеко за пределы социального обличения. Рассказывая о «сближении сословий», панической боязни стоматологических операций и нигилистах и не-нигилистах, карикатуры «Искры» демонстрируют социальную действительность как своего рода материал для анекдотического высмеивания. Характерные для лирики Н. А. Некрасова или И. С. Никитина интонации сочувствия в принципе были невозможными и неприемлемыми для «Искры».

Не менее симптоматичным выглядит изменение способов репрезентации сюжета. Взятые воедино сатирические и пародийные тексты «Искры», ее карикатуры и шаржи свидетельствуют о настойчивых попытках переведения нарративного повествования в комикс, мультипликацию (cartoon). Особенно сильным оказывается эффект низведения сильных текстов (masterpieces) в отношения формы и содержания с нормативной позиции.

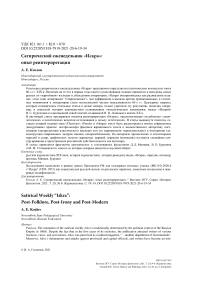

В этом отношении внимания исследователя заслуживают способы дискредитации А. А. Фета, И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого как авторов «вредных» и «пустых» произведений. Наиболее наглядный пример – иллюстрированная пародия на «Шепот, легкое дыхание» (рис. 1).

Как было неоднократно показано, стихотворения Фета попали в школьные хрестоматии тогда, когда их автор еще был студентом университета [Пильд, 2013; Вдовин, 2020]. Поэты «Искры», придерживающиеся совсем иных тенденций в искусстве и лишенные (в большей мере из-за формы, чем из-за содержания) такой возможности, поступали по-школярски, объединяя автора и героя и профанируя содержание исходного текста картинами из русского быта.

Рис. 1

Такая техника, заставляющая вспомнить современные «мемы»: мотиваторы и демотиваторы, часто применялась в отношении других писателей, художников, поэтов и беллетристов и предполагала переход на личности. Например, в одном из анекдотов демонстрируется несоответствие декларируемой Тургеневым позиции (друга человечества, гуманиста, примиряющего западников и славянофилов) и его поведения (русского европейца, избегающего контактов со своими соотечественниками).

Она : – Вы были у Т….а?

Он : – Три раза; наконец мне сказали наотрез, что он никогда не бывает дома.

Она : – Как… Он… известный друг человечества?

Он : – Разве вы не знаете, что друзья человечества не любят, когда человечество беспокоит их 25.

Полностью разделяя позицию М. А. Антоновича, высказанную им в статье «Асмодей нашего времени», авторы пародий регулярно высмеивали Тургенева как обскуранта и ретрограда, отказывая роману «Отцы и дети» в художественности и низводя созданных Тургеневым героев до кукол и марионеток. В течение 1862 и 1863 гг. на страницах еженедельника в стихах (на мотивы античных гекзаметров, лирики Пушкина, Лермонтова и Фета), прозе и водевильных куплетах упоминался Тургенев и его герои. Любые поступки и действия писателя сразу становились гласными. В частности, эпизод кратковременного сотрудничества Тургенева в журнале «Эпоха» отразился в следующей стихотворной пародии:

Я спутницу спросил; и, прислонясь ко мне

Пурпурной щечкою, горящей как в огне,

Она таинственно и сладостно шептала:

– Поверь, мой милый друг, что это не во сне.

Я не с тобой одним в полночной тьме летала;

Еще не так давно мы сряду, ночи три,

En deux с Тургеневым носились до зари

По разным сторонам; мои он слышал вздохи,

Как слышишь ты в сей миг (рассказ о сем смотри

У Достоевского Михаила в «Эпохе»).

– Помилуй, – я вскричал, – меня морочишь ты:

Иван Сергеевич летал средь высоты, –

Как повествует сам, – с британкой Эллис, с дамой!

Но кротко Ерунда сказала мне: «Мечты! –

Те ночи он провел, мой друг, со мною самой…»

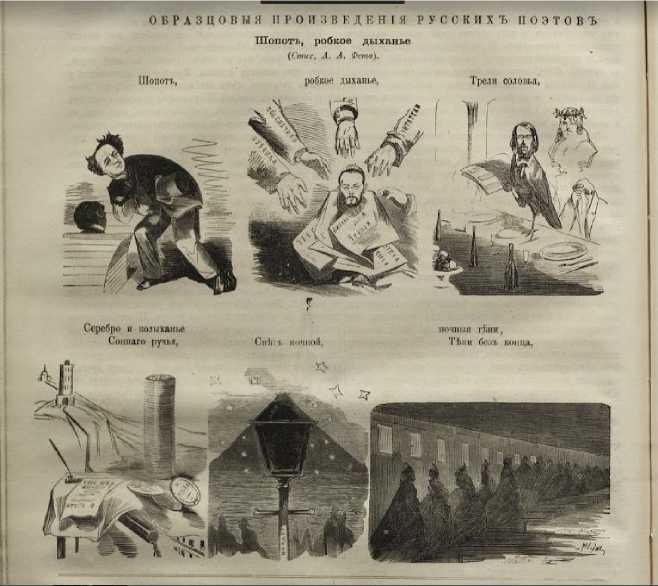

Своеобразного пика эта дискредитация достигает после выхода в свет романа «Дым», не устроившего ни консерваторов, ни либералов, ни читателей и литераторов радикального толка. Отзываясь на литературную неудачу, «Искра» создает серию карикатурных изображений под общим названием «Дым. Интермеццо» (рис. 2). В этой серии нашли отражение наиболее яркие эпизоды романа «Отцы и дети». Особого внимания заслуживает «появление героя».

Если Базаров, по этой логике, оказывается «рукотворным» и ходульным персонажем, никогда не существовавшим в действительности и изготовленным по рецептам романа Писемского (при очевидном и намеренном анахронизме: «Взбаламученное море» вышло позже «Отцов и детей»), то отцы – синонимом действительного поколения. Симптоматично, что обладающий аристократической внешностью русский европеец Тургенев в то же время играет роль лакея или прислуги, подающей Павлу Петровичу умывальные принадлежности.

«Отношения романиста к детям — истинно отеческие. Посмотри, с какою заботою к своему герою он приготовил для него и парик “Степки-Растрепки”, героя детской повести, и смазные дегтем сапоги, совершенно не нужные, и дурацкий балахон -одним словом, “кисть художника над ним играла”, вынутая из взбаламученной грязи...»

«Отношения же его к “Отцам” совершенно другие. Он умывает, причесывает, старается показать их беленькими, приносит им и мыло, и “духи благородные”, и щеточки, и гребеночки и... и многое другое...»

Рис. 2

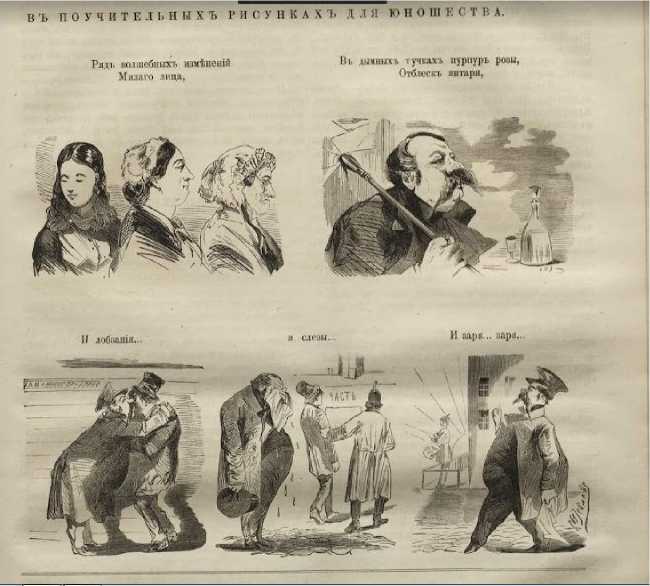

В карикатурной серии «Искры» действия Базарова - глупого и страшного гиганта - полностью деструктивны. Поэтому смерть героя представлена как направленное авторское действие. Карикатурист обращается к одному из самых патетических мест тургеневского текста -его эпилогу, заменяя натурфилософский притчевый финал, подводящий итог противостоянию двух поколений, обличением автора как создателя и «мучителя» своего героя (рис. 3).

«“Из меня лопух расти будет”, - говорил Базаров при жизни, но завзятый враг покойного, не допускавший и тени правды в его словах, предупреждая осуществление его прорицаний, усиленно поливает злонамеренно посаженные на могиле Базарова рододендроны, камелии и азалии, дабы не пробился между ними ненавистный плебей лопух»

Рис. 3

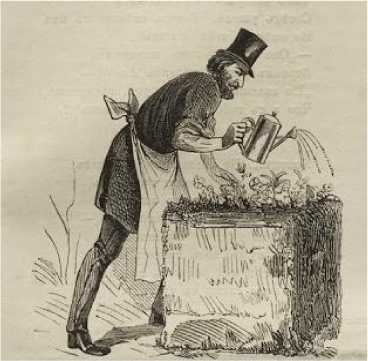

Более того, меняя местами эпизоды финальной главы, карикатурист искажает модальность, заставляя увидеть в Тургеневе не только лакея, но и исполнителя так называемого «социального заказа», исходящего от поколения отцов (во внешности Павла Петровича есть черты Павла Васильевича Анненкова – конфидента и близкого друга Тургенева, сторонника идей чистого искусства) (рис. 4).

«В Дрездене, в Брюллевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, мы встречаем автора романа с Павлом Петровичем, пьющих мальц-брун и шпрудель (ох, горько!) и дружески разговаривающих.

– Как мы разнесли Базарова-то, – замечает Павел Петрович.

Вместо ответа автор “Отцов и детей” глубокомысленно закурил сигару и выпустил “Дым”»

Рис. 4

Такое фамильярное стирание границы между автором и героем, заставляющее вспомнить другой прецедент – карикатуру из «Pour de Rire», изображающую Флобера, анатомирующего госпожу Бовари, выполняет не только функцию дискредитации, но и деконструкции: подрыва авторитета литературного текста, низведение автора с его абсолютной позиции.

Несколько иначе выстраивалась дискредитация романа «1805-й год». Поскольку Л. Н. Толстой не был активным участником литературной жизни, фигура писателя носит малоузнаваемый и собирательный характер: это неряшливо одетый завсегдатай почтовых станций и питейных домов, вдохновляющийся образцами европейской и российской массовой исторической беллетристики. Неслучайно поэтому «роспись сюжетов» «Войны и мира» в «Искре» в большей мере ориентирована на лубочные картинки.

В середине 1869 г. «Искра» была приостановлена на полгода и, как говорилось выше, начала выходить без иллюстраций. А. М. Скабичевский назвал еженедельник, лишенный своего главного орудия, «мухой без крыльев», хотя принципы постиронии по-прежнему воплощались, но уже не в графике, а в маргинальных текстах и пародиях.

Выводы

Изменения коммуникативного поля и девальвация информации, деконструкция классических паттернов и выдвижение на первый план симулякров, представляются неотъемлемыми составляющими современного общества. Данный выше обзор и анализ отдельных кейсов показывают, что такого рода практики, существуя на периферии и являясь чем-то маргинальным, в то же время активно использовались журналистами в коммуникации с читателем. Безусловно, истоки таких практик обретаются в демократической словесности XVII в. (в том числе в лубке), сатирических журналах второй половины XVIII в. («Пустомеля», «Трутень», «Почта духов»), иллюстрированных шаржевых альманахах первой половины XIX в. (например, «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой» И. П. Мятлева 27).

«Искра» как «продукт» полемических 1860-х гг. стала «пробным шаром» новой эстетики (своего рода, антиэстетики), синтезировавшим школярскую и декадентскую субкультуры и предлагающим такой вид информации «на регулярной основе». Это, безусловно, вызывает вопрос о том, кто был читателем «Искры». По всей видимости, 8 000 подписчиков включали в себя отнюдь не только разночинного и демократического читателя, но и любого адресата, равно уставшего от официального тона правительственной периодики и нравоучений прогрессивного лагеря. Демонстрируя русскую жизнь как антимир, «Искра» предлагала вариант «карнавального освобождения», который, вероятно, и отразился в поэтике многих современников: М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского 28.

В этом отношении вопрос о постфольклоре, постмодернизме, постправде и постиронии на страницах «Искры» нельзя назвать решенным, однако смена оптики, как нам кажется, дает возможность реинтерпретировать ранее собранные данные, позволяя дать им истолкование, освобожденное от излишнего социологизма, увидев в событиях прошлого корреляты с явлениями современной информационной картины мира.

Received

15.03.2021

Список литературы Сатирический еженедельник "Искра": опыт реинтерпретации

- Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. СПб.: Гиперион, 2005. 230 с.

- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1973. 502 с.

- Быховский Н. Из архива курочкинской «Искры» // Литературное наследство. М.: Наука, 1936. Т. 25. С. 303-509.

- Вдовин А. В. Современная русская литература в хрестоматиях 1843-1904 годов и литературный канон // Quaestio Rossica. 2020. Т. 8, № 1. С. 85-101.

- Гаспаров М. Л. «Уснуло озеро» Фета и палиндромон Минаева. Перестановка частей // Гас-паров М. Л. Избранные труды. М., 1997. Т. 2: О стихах.

- Головко Н. В. В. С. Курочкин - сатирик: Автореф. дис.....канд. филол. наук. Минск, 1962. 22 с.

- Дячук Т. В. Писатели-разночинцы 1860-х годов. Формы литературного творчества и социального поведения: Учеб.-метод. пособие. СПб.: Сага, 2010. 47 с.

- Козлов А. Е. «Пасквиль на литературу»: журналы «Всемирный труд» и «Заря» в оценках сатирического еженедельника «Искра» // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 6: Журналистика. С. 9-20. Б01 10.25205/1818-7919-2020-19-6-9-20

- Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М.: Наука, 1961. 764 с.

- Лебедева Г. М. Сатирический журнал «Искра» (орган передовой демократической печати, 1859-1873). М.: Изд-во МГУ, 1959. 88 с.

- Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX века. СПб.: Типография СПб. Т-ва печати и издательского дела «Труд», 1904. 248 с.

- Макеев М. Николай Некрасов: поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М., 2009. 236 с.

- Масанов И. Ф. Русские сатиро-юмористические журналы. Весельчак. Искра. Владимир: Типография Губернского Правления, 1910. Вып. 1. 258 с.

- Нольман М. Л. Шарль Бодлер: Судьба. Эстетика. Стиль. М.: Худож. лит., 1979. 316 с.

- Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский - человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 208 с.

- Печерская Т. И. Разночинский дискурс русской литературы XIX века. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. 202 с.

- Пильд Л. Поэзия А. А. Фета в дореволюционном школьном каноне // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Acta Slavica Estonica IV. Тарту, 2013. С.79-88.

- Семиотика скандала / Науч. ред.: Е. Н. Пенская, Н. Букс. Москва; Париж, 2008. 584 с.

- Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы: 1848-1890. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1891. 536 с.

- Селивановский А. Поэты «Искры». Л.: Изд-во писателей, 1933. 784 с.

- Силантьев И. В. Газета и роман: риторика дискурсных смещений. М.: Языки славянских культур, 2006. 222 с.

- Шатин Ю. В. Постправда как риторический феномен в современном медиапространстве // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 6. Журналистика. С. 250-257. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-6-250-257

- Ямпольский И. Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов. М.: Худож. лит., 1964. 624 с.

- Ямпольский И. Г. Русская поэзия 1860-х годов. Предисловие // Поэты 1860-х годов. М.: Сов. писатель, 1968. С. 5-82.

- Ямпольский И. Г. О характере сатиры журнала «Искра» // Ямпольский И. Поэты и прозаики. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 150-178.

- Altick R. Punch: The Lively Youth of a British Institution, 1841-1851. Ohio State University Press, 1997, 776 p.

- Fuller S. Post-truth. Knowledge as power game. London, 2018, 207 р.

- Fokkema D. Literary history, modernism, and post modernism. Amsterdam, 1984.

- Rose M. A. Parody: Ancient, Modern, and Post-Modern. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 316 p.

- Vasilenko A. G. Parody and Caricature in the Satirical Weeklies: Conventions of Perception and Conflict of Interpretations. In: SHS Web of Conferences (EDP Sciences, France). Paris, 2021, vol. 94. DOI 10.1051/shsconf/20219402001