Сборно-монолитное перекрытие с плитами из ячеистого бетона при действии вертикальной нагрузки

Автор: Босаков Сергей Викторович, Галкин Сергей Леонидович, Дербенцев Илья Сергеевич, Мордич Александр Иванович

Рубрика: Строительные конструкции, здания и сооружения

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты испытаний до разрушения стандартным нагружением распределенной нагрузкой двух натурных фрагментов сборно-монолитного перекрытия (СМП). Каждый фрагмент представлял собой ячейку СМП, включающую сборные плиты из автоклавного ячеистого бетона, установленные плотной группой и заключенные в замкнутую монолитную железобетонную раму. Фрагменты СМП концами плит оперты на сплошные линейные опоры, имитирующие несущие стены здания. По бокам фрагменты поясами окаймляющей рамы оперты на точечные опоры. Получены новые данные о характере работы СМП и распределении усилий и деформаций в его элементах под нагрузкой. Установлено, что группа плит в каждой ячейке СМП под нагрузкой работает как цельная пластина, свободно опертая по контуру на пояса окаймляющей рамы. Моменты, возникающие в этой пластине под нагрузкой вдоль плит, воспринимает их рабочая арматура, а момент поперек плит вызывает в плоскости перекрытия понизу поперечный распор. Благодаря плотным контактам торцов плит с поперечными поясами окаймляющей рамы кроме поперечного возникает и продольный распор. Действие поперечного и продольного реактивных распоров в значительной мере погашает усилия в сечениях плит от действия приложенной на СМП нагрузки, что подтверждено приведенными в работе результатами сопоставительных испытаний свободно опертых плит-близнецов. Опыты также показали, что эти распоры воспринимают пояса окаймляющей ячейку СМП рамы. Разрушение обоих фрагментов произошло от разрушения сечений по углам окаймляющей рамы с разрывом их продольной арматуры или достижения текучести. После этого произошла раздвижка сборных плит и разрушение их сечений.

Сборно-монолитное перекрытие, плиты из ячеистого бетона, жесткость, несущая способность, эквивалентная пластина, поперечный распор

Короткий адрес: https://sciup.org/147247444

IDR: 147247444 | УДК: 624.012.46:624.073 | DOI: 10.14529/build250101

Текст научной статьи Сборно-монолитное перекрытие с плитами из ячеистого бетона при действии вертикальной нагрузки

Введение. Сборно-монолитные перекрытия (СМП) с ячеистобетонными плитами совместно со стенами из автоклавных ячеистобетонных изделий позволяют получить комфортные энергоэффективные жилые дома. Это подтверждено опытом известных зарубежных компаний (HEBEL, YTONG и др.), а также опытом строительства и эксплуатации таких зданий в СНГ.

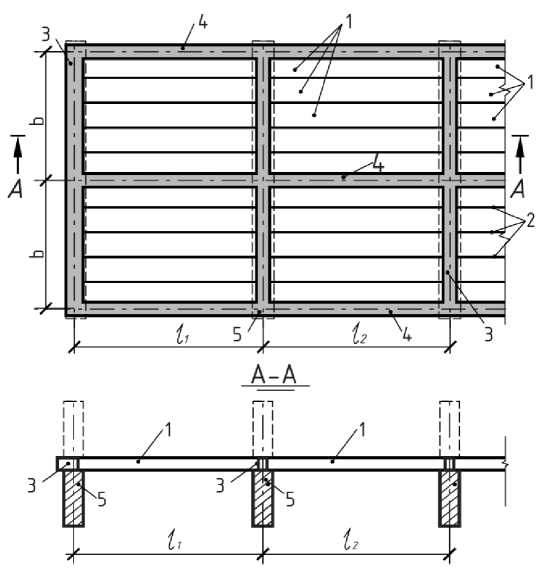

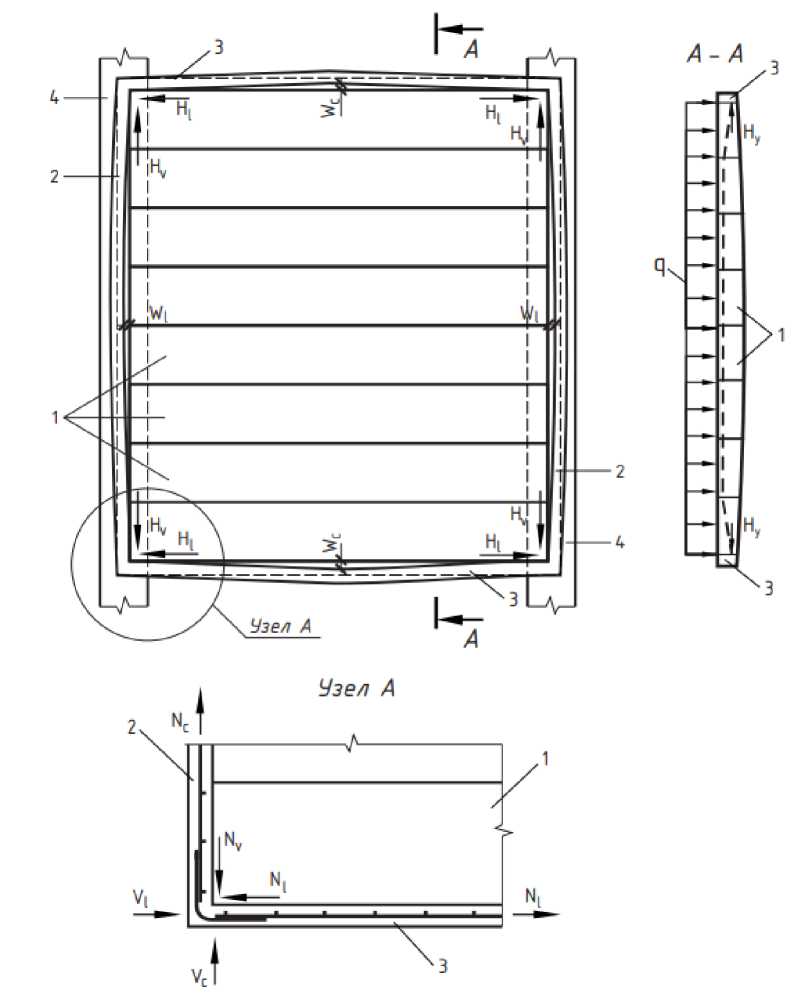

СМП представляет собой достаточно сложную композитную конструкцию. Оно включает (рис. 1) сборные плиты 1 из автоклавного ячеистого бетона с высотой сечения, равной толщине перекрытия. Плиты 1 с зацеплением боковыми сторонами по межплитным швам 2 с плотными контактами размещены в рамных ячейках, образованных перекрестными монолитными брусьями 3, 4. Эти брусья содержат продольную арматуру, образующую внутренние сквозные связи, фиксирующие плотные контакты по всем швам между элементами перекрытия. В местах пересечений брусья 3, 4 объединены между собой жесткими узлами.

Плиты 1, являющиеся основными несущими элементами перекрытия, непосредственно воспри- нимающими приложенную на него нагрузку, оперты по концам у брусьев 3 на несущие стены 5 здания.

Известные расчетные методики, как правило, предполагают работу под нагрузкой каждой плиты 1 в составе СМП как независимого балочного элемента, полностью воспринимающего приложенную на него нагрузку. Опыты [1, 2] показывают, что в этом случае СМП отличается излишне завышенной несущей способностью и жесткостью, что вызывает неоправданные экономические затраты.

Плотные контакты и зацепление элементов СМП между собой кроме изгиба под нагрузкой вызывают закручивание плит 1 и перераспределение усилий на смежные элементы. Натурными испытаниями и их анализом [2, 3] установлено, что при действии на перекрытие нагрузки группа плит 1 в каждой ячейке перекрытия работает как цельная пластинка, опертая по контуру. В результате вдоль обеих главных осей этой пластины под нагрузкой во взаимно перпендикулярных направлениях действуют изгибающие моменты. Вдоль плит 1 эти усилия воспринимает их рабочая арматура, поперек – действующий в плоскости пере-

Рис. 1. Сборно-монолитное железобетонное перекрытие (СМП) со сборными ячеисто-бетонными плитами автоклавного твердения:

1 - сборные плиты; 2 - межплитные швы омоноличивания ;

3, 4 – соответственно поперечные (надопорные) и продольные (связевые) монолитные брусья; 5 – несущие стены

крытия понизу поперечный реактивный распор. Действие продольного и поперечного относительно плит 1 распора в значительной мере погашает величину усилий в сечениях плит перекрытия, вызываемых приложенной нагрузкой.

Настоящая работа направлена на получение новых данных по несущей способности и жесткости сборно-монолитного перекрытия, образованного плитами из ячеистого бетона автоклавного твердения и опираемого на несущие стены. Такие данные требуются для подготовки расчетной оценки несущей способности и жесткости исследуемой конструкции. Для достижения указанной цели в работе представлены результаты испытаний нагружением до разрушения двух фрагментов СМП, образованных ячеистобетонными плитами, и выполнен поэлементный анализ их работы под нагрузкой. Испытания в соответствии с ГОСТ 8829 [4] и согласно рекомендациям [5] в институте БелНИИС выполнил С.Л. Галкин [6]. Анализ результатов испытаний и работы СМП под нагрузкой выполнен авторами статьи.

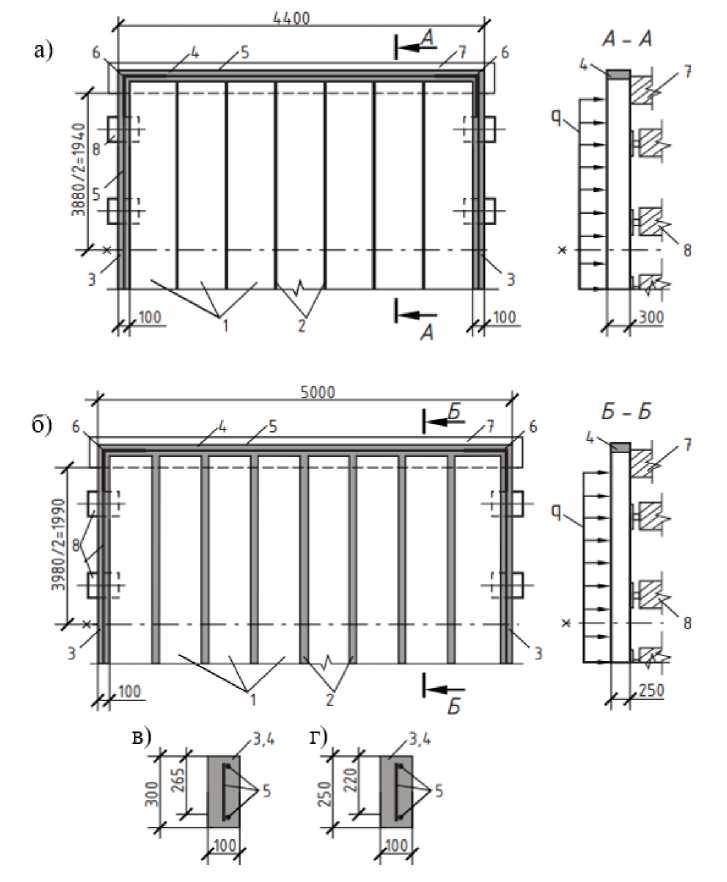

Метод и образцы. На рис. 2 представлена конструкция испытанных фрагментов ФП1 (а) и ФП2 (б), являющихся ячейками рассматриваемого СМП. Примерно такой случай имеет место при расположении ячейки в углах перекрытия. Фрагмент ФП1 включал семь плит 1, изготовленных по формовой технологии (в индивиду- альных формах) из ячеистого бетона с проектными параметрами класса прочности на сжатие В5 и маркой по средней плотности D800. Каждая плита сечением bxh = 600x300 мм с рабочей высотой h0 = 270 мм в составе пространственного арматурного каркаса содержала понизу четыре стержня d8 мм класса А400. Фактический предел ее текучести Rs = 455 МПа. При схеме свободного опирания плиты 1 предназначены под расчетную полезную нагрузку qllv = 6 кПа. Между собой плиты 1 объединены швами 2 омоноличивания типа «паз – гребень». По периметру фрагмент снабжен обвязочной монолитной железобетонной рамой, включающей продольные 3 и поперечные 4 брусья (пояса). Пояса 3, 4 одинакового поперечного сечения (см. рис. 2а) жестко объединены по углам в замкнутую раму. Они выполнены из бетона с призменной прочностью Rb = 20 МПа. Плоские сварные каркасы 5 поясов поверху и понизу содержали продольные стержни (d18 + d8 мм) класса А400. В углах рамы внахлест с этой арматурой поверху и понизу установлено по одному гнутому стрежню d18 мм класса А400.

Плиты 1 фрагмента ФП1 на длину 150 мм от их торцов с обеих сторон были оперты на верхнюю полку 7 стальных двутавровых балок. Фрагмент продольными поясами 3 был также оперт на точечные шарнирные опоры 8.

Рис. 2. Конструкция опытных фрагментов сборно-монолитного перекрытия:

а, б – соответственно фрагменты ФП1 и ФП2; в, г – сечения окаймляющих поясов соответственно фрагментов ФП1 и ФП2; 1 – сборные ячеистобетонные плиты автоклавного твердения;

2 – швы омоноличивания; 3, 4 – соответственно продольный и поперечный пояса монолитной окаймляющей рамы; 5 – плоские сварные каркасы поясов 3 и 4; 6 – гнутые стержни в углах окаймляющей рамы; 7 – опорные стальные балки двутаврового сечения; 8 – точечные боковые шарнирные опоры; все размеры в мм

Фрагмент ФП2 (см. рис. 2б) включал восемь плит 1. Плиты были изготовлены по резательной технологии из автоклавного ячеистого бетона с проектными параметрами класса по прочности на сжатие В3,5 и марки по средней плотности D700. Плиты сечением b х h = 600 х 250 мм имели рабочую высоту сечения h0 = 225 мм. При балочном опирании плиты 1 были предназначены под полезную расчетную нагрузку qllv = 3 кПа. Плиты были армированы пространственным каркасом с нижней рабочей продольной арматурой в виде пяти стержней диаметром 8 мм из холодно-деформированной арматуры с пределом текучести Rs = 470 МПа, полученной протягиванием через фильеру арматуры класса А240. Верхняя конструктивная арматура включала четыре стержня диаметром 6 мм. Поперечная арматура плит отсутствовала. Межплитные швы 2 омоно-личивания имели клиновидный (кверху) профиль. Монолитная окаймляющая рама, образованная поясами 3 и 4, была выполнена из бетона с прочностью на сжатие Rb = 30,4 МПа и на растяжение Rbt = 2,4 МПа. Пояса 3, 4 имели одинаковое поперечное сечение (см. рис. 2в, г). В этих поясах сверху и снизу было установлено по одному продольному стрежню d16 мм класса А400. В углах рамы внахлест к ним была размещена такая же гнутая арматура 6.

Фрагмент ФП2, как и ФП1, по торцам плит 1 оперт на сплошную верхнюю полку 7 двутаврового стального профиля, а по бокам - на точечные шарнирные опоры 8. До испытания фрагментов были определены приведенные выше фактические прочностные и деформационные характеристики арматуры и бетона [5]. По схеме свободного опирания поэтапным нагружением кратковременной распределенной нагрузкой до разрушения были испытаны плиты-близнецы, образующие фрагменты.

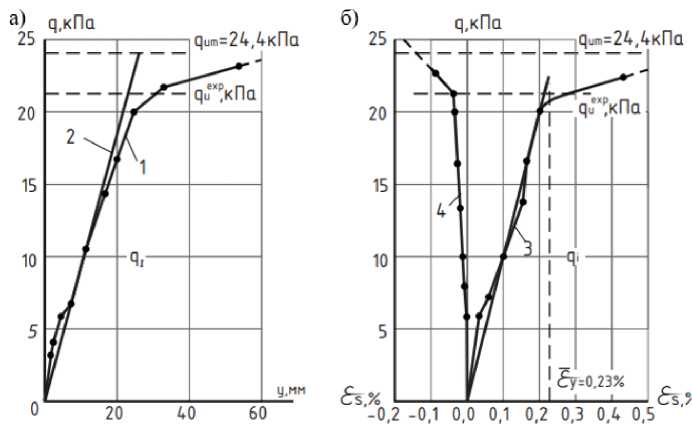

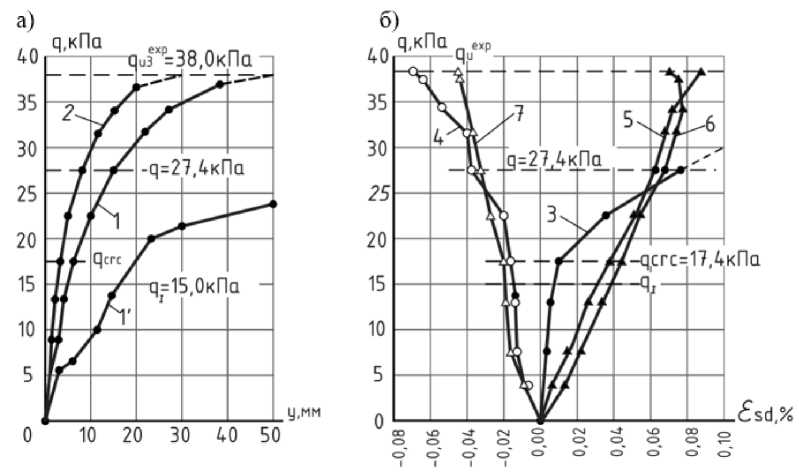

Результаты и обсуждения. Плита-близнец фрагмента ФП1 имела расчетный пролет 1 0 = 3,97 м по осям опирания. Разрушение плиты произошло по нормальному сечению в пролете от текучести нижней рабочей арматуры и раздавливания бетона сжатой зоны. Деформирование плиты (рис. 3) до достижения начала текучести в рабочей арматуре при нагрузке qlv = 20,2 кПа имело упруго-линейный характер. Появление первых видимых трещин при нагрузке q crc = 2,9 кПа, их развитие и появление новых трещин с ростом нагрузки практически не отразилось на характере развития прогиба (а) и деформации ее средних сечений (рис. 3б). Это означает, что неупругие деформации ячеистого бетона были незначительными, а образование и развитие трещин происходило постепенно и равномерно вдоль пролета. Прогиб плиты определялся расчетом [7, 8] исходя из условно целого сечения, при этом для ячеистого бетона принимался модуль Е ь = 1800 МПа и коэффициент кратковременной ползучести ^ Ь1 = 0,7. Полученные значения удовлетворительно согласуется с опытами (линии 1 и 2 на рис. 3а). В наиболее нагруженном среднем сечении плиты напряжения в рабочей арматуре согласно ее деформированию (линия 3 на рис. 3б) достигли текучести (R s = 455 МПа) при нагрузке q = 21,4 кПа.

При дальнейшем увеличении нагрузки на плиту напряжения в арматуре (согласно диаграмме ее деформирования при растяжении) вошли в зону упрочнения и полное разрушение сечения плиты наступило при нагрузке q = 24,4 кПа и напряжениях в арматуре, примерно равных 530 МПа. Деформации бетона сжатой грани в этом же сечении (линия 4) сохранялись упругими до достижения нагрузки q = 21,4 кПа. Эту величину нагрузки следует признать опытной предельной по несущей способности q^p. В таком случае величина полной расчетной нагрузки на плиту согласно [4] не должна превышать значения qllv < ^ = 21,4= 11,8 кПа, С 1,8

где С = 1,8 - коэффициент безопасности для легкого (ячеистого) бетона при разрушении по нормальному сечению.

Для свободно опертой плиты-близнеца фрагмента ФП1 величину расчетной (контрольной) нагрузки можно принять равной q llv = 10 кПа (см. рис. 3).

Для оценки прочностных и деформационных характеристик фрагмента ФП2 аналогичным нагружением до разрушения по схеме свободного опирания с расчетным пролетом 4 м были испытаны три плиты-близнеца этого фрагмента. Разрушение их произошло хрупко по наклонным сечениям. Деформирование двух плит из ячеистого бетона с призменной прочностью R b = 3,65 МПа при нагружении было линейно-упругим (рис. 4, линии 1, 2) и разрушение их было вызвано нагрузкой q^p = 12,2 кПа и 15,0 кПа. Появление трещин в сечениях плит при нагрузке соответственно 3,0 и 2,5 кПа практически не отразилось на их деформировании. Деформирование плиты с прочностью бетона Rb = 4,7 МПа (рис. 4, линии 3 и 3’)

Рис. 3. Прогиб (а) и деформации (б) среднего сечения свободно опертой плиты при поэтапно возрастающей нагрузке: 1, 2 – соответственно опытный и расчетный прогиб, 3 – развитие деформаций рабочей арматуры, развитие деформаций бетона верхней сжатой грани

Рис. 4. Прогибы середины пролета (а) и деформации средних сечений (б) свободно опертых плит-близнецов фрагмента ФП2 при поэтапно возрастающей распределенной нагрузке:

1, 2, 3 – опытные прогибы плит, 4 – расчетный прогиб плит, 1', 2’, 3' – развитие деформаций нижней рабочей арматуры плит, 1", 2", 3" – развитие деформаций бетона верхней сжатой грани плит

было билинейно упругим с переломом графика деформирования рабочей арматуры при нагрузке q crc = 5,7 кПа, вызвавшей образование трещин в средних сечениях. Разрушение этой плиты произошло при нагрузке q^ = 13,7 кПа. При этом на стадии перед разрушением напряжения в арматуре и бетоне в первых двух плитах были далеки от предельных (см. рис. 4б), но в третьей плите напряжения в рабочей арматуре практически достигли текучести.

Согласно опытным значениям прогибов плит, модуль деформации ячеистого бетона при изгибе двух плит составил Е ь = 1840 МПа, третьей плиты – 2350 МПа. Поскольку такие же плиты были применены во фрагменте ФП2, для расчетного анализа принято среднее значение Е Ьт = 2000 МПа. Расчетный прогиб для испытанных плит с принятым Е Ьт (рис. 4а, линия 4) удовлетворительно сходится с опытными данными.

Величина полезной расчетной (контрольной) нагрузки для испытанных плит при балочном опирании согласно [4] не должна превышать значений ехр qIIV < q-m- = = 6,4 кПа, где С = 1,9 - коэф фициент безопасности при хрупком разрушении плиты от действия поперечной силы. Для свободно опертых плит-близнецов фрагмента ФП2 можно принять величину qllv = 6,0 кПа.

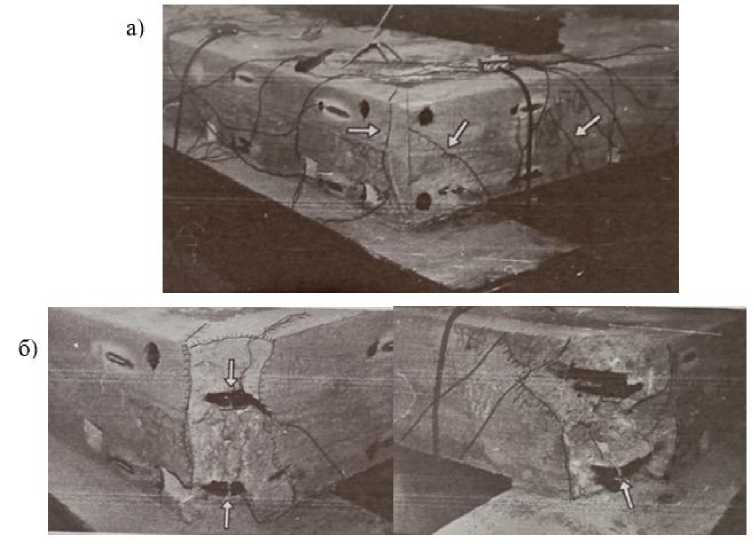

Фрагмент. Опытные данные. Фрагмент ФП1 (см. рис. 2а) был нагружен поэтапно возрастающей вертикальной распределенной нагрузкой до полного исчерпания несущей способности. Разрушение было достигнуто при величине приложенной нагрузки q^ = 38,0 кПа. Несущая спо- собность плит в составе фрагмента по сравнению со свободно опертой плитой-близнецом возросла более чем в 1,7 раза. Разрушение фрагмента перекрытия имело хрупкий характер и произошло от разрыва нижних и затем верхних гнутых стержней 6 в углах обвязочной рамы (рис. 5). Это озна- чает, что на стадии разрушения нижняя и верхняя арматура поясов рамы была растянута и напряже- ния в ней достигли предела прочности на растяжение [5]. Для такого случая разрушения согласно [4] величина полезной расчетной нагрузки по первой группе предельных состояний нагрузки на фрагмент ФП1 не должна превышать qllv < exp и ,min

q

С

380 = 20,0 кПа. Для дальнейшего анализа

1,9

работы плит в составе ФП1 принята полезная рас- четная нагрузка на перекрытие qnv = 15,0 кПа, в пределах которой наблюдалось их упругое деформирование.

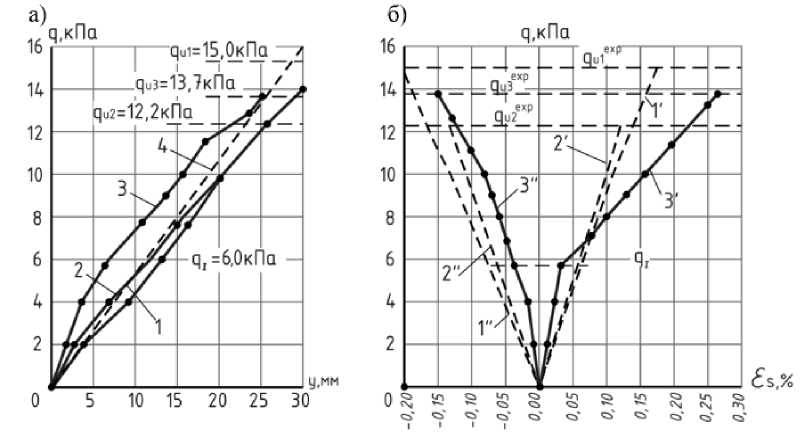

Работу фрагмента перекрытия под действием возрастающей нагрузки достаточно полно отражает развитие общих деформаций (прогибов) сборных плит (рис. 6а) и относительных деформаций продольной арматуры обвязочной монолитной рамы (рис. 6б). Прогибы (рис. 6а) пяти средних плит фрагмента практически не различались по величине между собой и представлены линией 1, прогибы крайних плит примерно в 2 раза меньше – линией 2. Это означает, что в сечениях средних плит в пролете под нагрузкой в основном действовал изгибающий момент без их закручивания. Обе крайние плиты ячейки, вследствие зацепления с соседними плитами и продольными брусьями,

Рис. 5. Разрушение фрагмента ФПІ. Разрыв нижних и верхних гнутых стержней в углах обвязочной рамы (места разрыва обозначены стрелками): a – характер трещинообразования в брусе рамы;

б – угол с разрывом верхнего и нижнего стержней с выколом бетона

Рис. 6. Развитие прогиба плит фрагмента ФПІ (а) и относительных деформаций (6) продольной арматуры продольного пояса обвязочной рамы под действием вертикальной нагрузки:

1,2 – прогибы соответственно средних и крайних плит ячейки, 1’ – прогиб свободно опертой плиты-близнеца;

3, 4 – деформации соответственно нижнего и верхнего гнутых стержней в углу обвязочной рамы;

5, 6 – деформации нижних стержней плоского сварного каркаса вдоль продольного пояса;

7 - то же верхних стержней этого же пояса

испытывали в пролете закручивание. Сопоставление прогибов плит в составе перекрытия (рис. 6, линии 1, 2) и свободно опертой плиты-близнеца (линия 1’) показывает, что при полезной расчетной нагрузке qnv = 15,0 кПа прогиб свободно опертой плиты в 2,8 раза превысил прогиб средних плит ячейки. В процессе нагружения фрагмента в пределах этой нагрузки прогибы плит были практически упругими с незначительной пластической составляющей.

В продольной арматуре боковых поясов (брусьев) обвязочной рамы от начала нагружения наблюдались также практически упругие деформации соответственно в нижней - удлинения ssd (рис. 6, линии 5, 6) и в верхней - укорочения esu (рис. 6, линия 7). Эти деформации указывают на то, что в сечениях опертого по длине бруса действовало внецентренное растяжение. Оно было создано продольным распором, вызванным надавливанием торцов плит при их повороте под нагрузкой понизу на поперечные брусья рамы. Величина удлинения ssd в нижних стержнях бруса к предельной стадии работы фрагмента под нагрузкой не превышала 0,08 %. Это означает, что величина напряжений в них достигала 160–165 МПа, что меньше предела текучести Rs = 460 МПа.

При нагрузке q = 17,4 кПа на боковых гранях продольных поясов у углов обвязочной рамы с наклоном к углам образовались наклонные трещины. До образования этих трещин деформации удлинения нижних гнутых стержней (рис. 6, линия 3) были незначительными и заметно отставали по величине от деформаций нижней арматуры по длине боковых брусьев (рис. 6, линии 5, 6). При превышении этой нагрузки наметилось резкое приращение деформаций удлинения в нижних угловых гнутых стержнях. При достижении величины нагрузки q = 27,4 кПа в углах рамы создалась развитая сеть наклонных и нормальных трещин и деформации нижних угловых стержней (рис. 6, линия 3) превысили деформации нижней продольной арматуры боковых брусьев рамы. Интенсивность развития деформаций в нижних угловых стержнях подтверждает исчерпание несущей способности фрагмента ФП1 от их разрыва (см. рис. 5). При этом до момента разрушения фрагмента пояса были внецентренно растянутыми.

Замер перемещений сечений поясов (брусьев) обвязочной рамы показал, что по длине как продольных, так и поперечных поясов наблюдается поворот их сечений относительно продольной оси. Кроме угловых наблюдались и горизонтальные поперечные смещения сечений поясов в середине их длины. К моменту образования в них трещин (q crc = 17,4 кПа) поперечные горизонтальные смещения продольного пояса от смежной плиты понизу достигли 0,5 мм и сохранялись такими до нагрузки q = 27,4 кПа. К моменту разрушения они возросли до 1,2 мм. Поперечные пояса на середине их длины под воздействием поворота торцов плит сместились по низу до 3,2 мм.

Эти данные означают, что в плоскости ячейки сборно-монолитного перекрытия, опертого на несущие стены, под действием вертикальной нагрузки, действительно, по низу возникают продольный и поперечный распоры. Распорные усилия вызывают растяжение нижней продольной арматуры поясов и поворот с поперечными смещениями нижних граней их сечений.

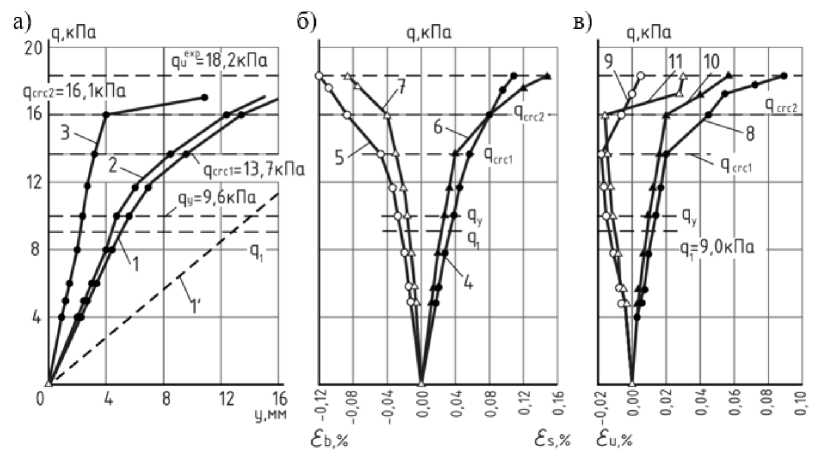

Разрушение фрагмента ФП2 произошло также хрупко при достижении нагрузкой величины qu р = 18,2 кПа. Разрушение было вызвано удлинениями нижней продольной арматуры поясов обвязочной рамы и сопровождалось последующим вычленением плит с разрушением их по наклонным сечениям. Несущая способность сборных плит в составе перекрытия по сравнению со свободно опертыми плитами-близнецами возросла на 21–49 %. Величина предельной полезной расчетной нагрузки на перекрытие согласно [4] не должна превышать qllv < ^^— = 9,6 кПа. Для дальнейшего анализа принята полезная расчетная нагрузка на фрагмент qllv = 9,0 кПа.

Характер работы фрагмента ФП2 под нагрузкой представлен общими деформациями (прогибами) сборных плит (рис. 7а), деформациями арматуры и бетона в средних сечениях плит ячейки (рис. 7б) и деформациями верхней и нижней продольной арматуры боковых (продольных) поясов обвязочной рамы (рис. 7в).

Из приведенных графиков видно, что прогибы сборных плит (линии 1, 2, 3) в составе перекрытия при действии одинаковой нагрузки существенно меньше прогиба свободно опертых плит-близнецов (линия 1' ). В частности, на уровне принятой полезной расчетной нагрузки (qIIv = 9,0 кПа) прогиб свободно опертой плиты более чем в 3 раза превысил прогиб плит фрагмента. Причем до достижения нагрузки qy = 9,8 кПа отмечалось линейное упругое деформирование плит фрагмента, при котором приращение прогиба было пропорционально приращению нагрузки.

В монолитных поясах у углов обвязочной рамы при нагрузке q crc ,1 = 13,7 кПа началось и при нагрузке q crc ,2 = 16,1 кПа завершилось образование наклонных к углам фрагмента трещин. Трещины (по 1–2 шт. по концам каждого пояса), аналогично представленному на рис. 5а, начинались от его нижней грани. Крайние трещины располагались на расстоянии 200–220 мм от наружного угла рамы. До завершения образования трещин в поясах диск перекрытия сохранялся цельным с плотными контактами между элементами при упруго-пластическом деформировании плит. После превышения этой нагрузки прогибы плит фрагмента стали сближаться по величине. Это свидетельствует о начале повреждения контактных швов и уменьшении перераспределения усилий между плитами.

Деформации бетона и арматуры в среднем сечении плит фрагмента (см. рис. 7б) вплоть до нагрузки q crc ,1 = 13,7 кПа были практически упругими. Образование трещин в сечениях плит фрагмента при испытаниях не фиксировали. Однако при прочности бетона плит на растяжение R bt = 0,41 МПа и его модуле упругости при изгибе E bm = 2000 МПа образование первой трещины в средних плитах произошло при растяжении бетона E bt = 2 • 10-2 % или при нагрузке на фрагмент

Рис. 7. Развитие под действием возрастающей вертикальной нагрузки прогибов плит фрагмента ФП2 (а), относительных деформаций рабочей арматуры и бетона верхней грани средних сечений плит (б) и относительных деформаций нижних и верхних гнутых угловых арматурных стержней обвязочной монолитной рамы (в):

1, 2, 3 – прогибы соответственно средних, примыкающих к ним и крайних (у боковых поясов рамы) плит, 1’ – прогиб свободно опертой плиты-близнеца; 4, 5 – относительные деформации рабочей арматуры и верхней сжатой грани средних плит, 6, 7 – то же для плит, примыкающих к средним, 8, 9 – относительные деформации соответственно нижнего и верхнего угловых стержней со стороны продольного пояса рамы; 10, 11 – то же угловых стержней со стороны поперечного пояса рамы

q ~ 6,0 кПа (см. рис. 7б, линия 4). Как и в свободно опертых плитах-близнецах (см. рис. 4), образование трещин в плитах фрагмента не отразилось на характере их общих перемещений . После начала образования трещин в поясах при нагрузке q :r: ,1 = 13,7 кПа интенсивность деформаций арматуры и бетона в сечениях плит несколько возросла. Это также свидетельствует о начале деструкции межплитных и контактных швов фрагмента и более независимой работе плит под нагрузкой.

На рис. 7в представлено развитие деформаций нижней и верхней гнутой арматуры в углах рамной обвязки как со стороны продольного, так и поперечного пояса. Нижние стержни на протяжении всего нагружения испытывали растяжение (см. рис. 7в, линии 8, 10). Со стороны продольного пояса до нагрузки q crc ,1 = 13,7 кПа развитие их деформаций имело линейно-упругий характер, а затем интенсивность резко возросла (см. рис. 7в, линия 8). Со стороны поперечных поясов такой характер деформаций этого же стержня наблюдался до нагрузки q crc , 2 = 16,1 кПа , при которой завершилось образование косых трещин в поясах. С дальнейшим увеличением нагрузки интенсивность деформаций стержней резко возросла (см. рис. 7в, линия 10). Аналогично деформации укорочения верхних гнутых стержней до начала образования трещин в поясах были упругими. После образования трещин величина этих деформаций начала уменьшаться. В результате линии на стадии перед разрушением верхние гнутые стержни

(см. рис. 7в, линии 9, 11) по углам обвязочной рамы также оказались растянутыми. Очевидно, что удлинения нижних стержней способствовали раздвижке плит в ячейке, что вызвало растяжение в верхних гнутых стержнях.

Из рассмотренных графиков деформаций фрагмента ФП2 (см. рис. 7) видно, что сборные плиты и обвязочная рама под нагрузкой взаимодействуют между собой. Как во фрагменте ФП1 обвязочная рама снижает деформативность сборных плит. Крайние плиты ячейки при их изгибе с закручиванием боковой гранью понизу надавливают на боковые пояса обвязочной рамы. Нижние грани этих поясов, жестко объединенные по углам с поперечными, при нагружении фрагмента получают понизу горизонтальные смещения наружу с закручиванием сечений поясов относительно их продольной оси. Вследствие угловых закреплений наибольшие значения этих деформаций также имеют место в сечениях поперечных поясов обвязочной рамы от поворота торцов плит.

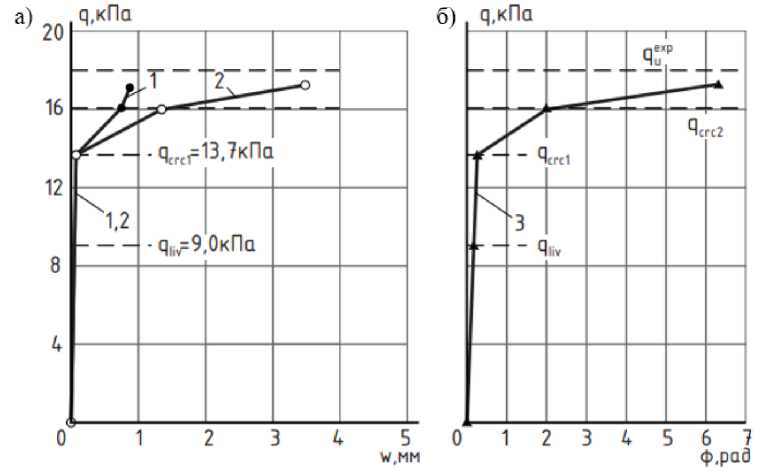

Замер деформаций сечений поясов на середине их длины подтверждает сказанное. Из графиков на рис. 8 видно, что до начала образования трещин в продольных (линия 1) и поперечных (линия 2) поясах поперечные смещения их нижних граней были незначительными.

После начала образования трещин в поясах рамы смещение их нижних граней резко возрастает. Так, к моменту завершения образования трещин смещение на середине боковых поясов (рис. 8, ли-

Рис. 8. Деформации средних по длине поясов сечений монолитной обвязочной рамы при нагружении фрагмента ФП2: а – поперечные горизонтальные смещения; б – поворот сечений поясов относительно продольной оси; 1, 2 – смещения сечений соответственно продольного и поперечного поясов; 3 – поворот сечений

ния 1) достигло величины 0,75 мм, но при дальнейшем нагружении не увеличивалось. Смещение нижней грани среднего сечения поперечных поясов (см. рис. 8, линия 2) после завершения образования в них трещин при нагрузке q crc ,2 составило 1,34 мм и далее продолжало увеличиваться (до w = 4,50 мм при q = 17,3 кПа).

Угловые перемещения (повороты) средних сечений продольных и поперечных поясов (рис. 8б, линия 3) были практически одинаковыми. До появления трещин в поясах они также были незначительными, достигнув величины Ф = 2 • 10-4 рад при нагрузке q crc ,1 . Однако с образованием трещин интенсивность этих деформаций заметно возросла, достигнув величины Ф = 2,2 • 10-3 рад при нагрузке q crc ,2 = 16,1 кПа и ф = 6,3 • 10-3 рад при нагрузке q crc ,2 = 17,3 кПа .

Таким образом, начало образования приопор-ных косых трещин в поясах обвязочной рамы сопровождалось локальными смещениями по горизонтали наружу (выгибом) их нижних граней. До начала образования трещин в поясах при поворотах граней сборных плит они были прижаты к поясам по низу, вызывая реактивный отпор по всей их длине. После образования трещин вследствие поперечных горизонтальных смещений поясов по длине их контакты с плитами сохранились только у углов обвязочной рамы (рис. 9). Отпор поясов горизонтальным смещением низа плит таким образом сконцентрировался только у углов обвязочной рамы, вызвав реактивные продольные H t , и поперечные H v распорные усилия.

Реактивные распорные усилия H t и H v возможны только при наличии замкнутой монолитной рамы вокруг группы плит и плотных контактов их между собой и с рамой. Величина этих распорных усилий зависит от способности сечений поясов рамы воспринять эти усилия. Для практических расчетов распорные усилия H t и H v в углах обвязочной рамы могут быть приняты действующими в створах (крайних контактных швов между сборными плитами и поясами обвязочной рамы). Вдоль линии действия каждое распорное усилие H в смежном поясе (см. рис. 9) вызывает растягивающее усилие N, равное по величине этому распору, а в сечении пересекаемого распором H пояса оно вызывает сосредоточенный сдвиг V, равный ему по величине. В результате в каждом сечении поясов по углам фрагмента действует вызванный им сдвиг и растяжение, вызванное распором другого направления.

В результате группа плит в каждой ячейке перекрытия оказалась обжатой по углам распорными усилиями и при опирании ее по двум сторонам на стены при действии вертикальной нагрузки может рассматриваться как цельная пластинка, свободно опертая по контуру [2, 3]. Величина момента, действующая под нагрузкой в такой пластинке поперек плит, может быть воспринята только реактивным распорным усилием.

Для проверки предположения о работе группы плит из ячеистого бетона в составе СМП под действием принятой полезной расчетной нагрузки как цельной пластинки, опертой по контуру, для испытанных фрагментов был восполнен расчет их прогибов . Для учета реальных граничных

Рис. 9. Деформированное состояние нижней грани поясов обвязочной монолитной рамы фрагмента ФП2 на предельных стадиях нагружения перед разрушением и реактивные усилия в плоскости перекрытия от действия нагрузки: 1 – ячеистобетонные плиты, 2, 3 – соответственно поперечный и продольный пояс обвязочной рамы

условий прогиб эквивалентной пластины согласно [9] был определен по формуле ах 2 qa4

W = -----,

4>b1D здесь а - соотношение размеров сторон пластины [9]; х = 0,9 - коэффициент, учитывающий граничные условия эквивалентной пластины, образованной ячеистобетонными плитами; q - полезная нагрузка на перекрытие; а - размер меньшей стороны пластины; Результаты расчета представлены в таблице. Из приведенных данных видно, что расчетное значение прогибов фрагментов вполне удовлетворительно согласуется с опытными. При этом принятый коэффициент х = 0,9, учитывающий граничные условия эквивалентной пластины, образованной ячеистобетонными плитами, сближает расчетные и опытные значения прогибов. Проведенное сопоставление значений прогибов подтверждает возможность использования в качестве расчетной модели для оценки жесткости СМП из ячеистобетонных плит, опертого на несущие Прогибы середины ячеек опытных фрагментов перекрытия Фрагмент Размер эквив. пластины, мм Модуль упруг. яч. бетона Eb, МПа Полезн. расчетн. нагрузка Qnv, кПа Прогибы, мм Коэфф. X Длина b Ширина a Толщина h Середина ячейки Св. оперт. плита-близнец Опытн. Расчетн. ФП1 4200 3880 300 1800 15,0 4,53 5,41 16,16 1,0 4,39 0,9 ФП2 4800 3980 250 2000 9,0 4,90 6,76 14,57 1,0 5,48 0,9 стены, цельной пластинки, образованной ими в каждой ячейке и опертой контуру. Приведенные в таблице данные также указывают на то, что расчет плит как свободноопертых балочных элементов для СМП не пригоден. Для реализации полной несущей способности СМП следует иметь в виду, что образующиеся в плоскости перекрытия реактивные поперечные и продольные распоры в каждой его ячейке воспринимаются монолитными поясами. Следовательно, должна быть обеспечена их работа на возникающие в результате действия распоров усилия внецентренного растяжения и сдвига [10]. Выводы 1. Испытанные в натурных размерах фрагменты сборно-монолитного перекрытия (СМП), образованного сборными плитами из ячеистого бетона автоклавного твердения и опираемого по двум сторонам на стены, удовлетворяют требованиям нормативной документации по прочности, жесткости и трещиностойкости. 2. Опыты показали, что несущая способность и жесткость сборных плит в составе СМП существенно, в 1,5–2,0 раза, превышает эти же показатели для свободно опертых плит-близнецов. 3. Опыты подтвердили, что группа плит в каждой ячейке СМП при действии вертикальной нагрузки работает как цельная пластина, свободно опертая по контуру на пояса окаймляющей рамы, образованной пересекающимися продольными и поперечными на всю длину и ширину здания сквозными монолитными брусьями. 4. Действующий в такой пластине поперечный относительно сборных плит момент вызывает в плоскости каждой ячейки СМП понизу реактивный поперечный распор. Вследствие плотных контактов торцов плит с окаймляющей монолитной рамой под нагрузкой в этой же ячейке СМП возникает и реактивный продольный распор. Эти распоры в каждой ячейке СМП должны быть восприняты поясами окаймляющей рамы. 5. Исчерпание несущей способности плиты испытанных фрагментов произошло от разрушений по углам сечений окаймляющей монолитной рамы с последующей раздвижкой сборных плит и разрушением их нормальных (ФП1) и наклонных (ФП2) сечений. 6. Для эффективного практического применения исследованного сборно-монолитного перекрытия требуется совершенствование методики расчета его несущей способности, жесткости и трещиностойкости согласно действующим нормам и с учетом предложений данной работы.

Список литературы Сборно-монолитное перекрытие с плитами из ячеистого бетона при действии вертикальной нагрузки

- Коянкин А.А., Митасов В.М. Некоторые результаты натурных испытаний фрагмента каркасного здания в сборно-монолитном исполнении // Бетон и железобетон. 2015. № 5. С. 18-20.

- Результаты испытания нагружением сборно-монолитного перекрытия, опёртого н несущие стены многоэтажного здания / С.В. Босаков, А.И. Мордич, А.А. Карякин и др. // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 2. C. 35-42.

- Сборно-монолитное перекрытие в составе стеновой несущей системы здания / С.В. Босаков, А.И. Мордич, В.А. Кудряшов и др. // Промышленное и гражданское строительство. 2024. № 1. С 27-35.

- ГОСТ 8829-2018. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. М., 2018.

- Рекомендации по испытанию и оценке прочности, жесткости и трещиностойкости опытных образцов железобетонных конструкций. НИИЖБ. М.: 1987, 36 с.

- Галкин С.Л., Мордич А.И. Испытания диска перекрытия с плитами из ячеистого бетона // Материалы VI Международного научно-технического семинара «Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовка инженерных кадров в республике Беларусь». Минск, УП «Технопринт», 2000. С. 173-179.

- Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А.С. Залесов, Э.Н. Кодыш, П.П. Лемыш, И.К. Никитин. М.: Стройиздат, 1988. 320 с.

- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М., 2021.

- Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. М.: Наука, 1966. 636 с.

- СП 337. 1325800.2017. Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования. М., 2018.