Сборы палеотериологического материала на реке Чумыш (Алтайский край) и на реке Обь в районе поселка Бибиха (Новосибирская область) в 2015 году

Автор: Васильев С.К., Середнв М.А., Милютин К.И., Слюсаренко И.Ю., Козликин М.Б., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

На пляжах и отмелях р. Чумыш (Алтайский край) в 2015 г. было собрано либо учтено 2,3 тыс. остатков мегафауны. Общий объем остеологической коллекции с Чумыша, собранной в 2011-2015 гг., приближается к 7 тыс. костных остатков, принадлежащих 23 видам крупных млекопитающих. Переотложенные фаунистические остатки происходят главным образом из оснований разрезов второй надпойменной террасы. Их возраст - вторая половина позднего плейстоцена, каргинское время. Незначительное количество костей относится к первой половине позднего, а также к среднему и раннему плейстоцену. Преобладают кости бизона (44,4 %), лошади (21 %). Число остатков оленей в сумме составляет 9,8 %, хищников - 1,7 %. Значительный интерес представляет находка первой фаланги верблюда Кноблоха в районе г. Заринска. Это вторая находка его остатков за последние 100 лет на Предалтайской равнине. Она отражает эпизодические проникновения Camelus knoblochi далеко к северу от основной, степной, части ареала. Крупное местонахождение переотложенных костных остатков обнаружено на отмели р. Оби в районе пос. Бибиха (Новосибирская обл.). В 2015 г. здесь было собрано более 950 костей от 13 видов крупных млекопитающих. Остатки геологически разновременны, однако большая их часть по комплексу признаков может быть отнесена к среднему плейстоцену. Главным указанием на это служат размеры и пропорции метаподий лошади и абсолютные размеры костей бизона. Бибиха является пятым пунктом на территории юга Западной Сибири, где были обнаружены остатки зоргелии (Soergelia cf. elisabethae). Териофауны каргинского времени с Чумыша и среднеплейстоценового возраста из Бибихи, судя по их составу, существовали в условиях господства лесостепных ландшафтов.

Чумыш, бибиха, крупные млекопитающие, костные остатки, верблюд кноблоха, зоргелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522250

IDR: 14522250 | УДК: 569

Текст научной статьи Сборы палеотериологического материала на реке Чумыш (Алтайский край) и на реке Обь в районе поселка Бибиха (Новосибирская область) в 2015 году

Сплавы и сбор костей крупных млекопитающих по р. Чумыш (на участке между поселками Мартыново и Кытманово) неоднократно предпринимались одним из авторов с 1991 г. Тотальный учет и сбор всех остатков мегафауны, обнаруженных на пляжах, отмелях и перекатах Чумыша, осуществляется с 2011 г. [Лобачёв Ю.В., Васильев, Орлова, 2012; Васильев, Лобачёв Ю.В., Лобачёв А.Ю., 2014]. В сентябре 2013 г. состоялась поездка на Чумыш в район г. Заринска, в которой приняли участие С.К. Васильев, М.Б. Козликин, А.М. Чеха. В ходе поездки на семи пляжах было собрано 267 костей крупных млекопитающих.

В августе 2015 г. был обследован наиболее богатый находками участок между поселками Мар-тыново и Кытманово. В ходе этой поездки собрано или учтено 1 620 костей. В сентябре сплав продолжился в районе г. Заринска – от пос. Дмитро-Титово до пос. Среднекрасилово. Указанный отрезок Чумыша оказался менее богатым на остатки мегафауны: зафиксировано всего ок. 700 костей. В районе Заринска река представляет собой череду длинных и широких плесов. Песчано-галечные пляжи и отмели, а также участки перекатов встречаются здесь значительно реже, чем между Мартыново и Кытманово. Наблюдаются некоторые различия в составе фоновых видов териофауны на двух обозначенных участках реки. Так, в районе Заринска возрастает число костей лошади (до 27,1 % против 20 % в районе Мартыно-во–Кытманово) при одновременном сокращении числа остатков бизона, гигантского оленя, мамонта и шерстистого носорога (см. таблицу ). Это связано, скорее всего, с различиями в гидродинамическом режиме на двух исследованных отрезках Чумыша. В районе г. Заринска из-за общего ослабления течения складываются менее благоприятные условия для выноса на пляжи (в период весеннего паводка) крупных и тяжелых костей бизона, носорога, мамонта или гигантского оленя. В этой связи здесь возрастает процент костей видов среднего размерного класса (таких как лошади).

На пройденных участках Чумыша кости млекопитающих вымываются преимущественно из песчано-галечной толщи, залегающей в основании второй надпойменной террасы, формирование которой происходило в каргинское время [Паны-чев, 1979]. Радиоуглеродные датировки костей, собранных на пляжах, укладываются в интервал 31,6–44,5 тыс. л.н. [Васильев, Лобачёв Ю.В., Лобачёв А.Ю., 2014]. Наряду с находками каргин-ского возраста, составляющих основную массу, отмечено незначительное число остатков, которые по степени сохранности либо по своим морфометрическим признакам могут быть отнесены к первой половине позднего плейстоцена (казанцевское время), а также к раннему и среднему плейстоцену. Таковы, например, немногочисленные находки костей носорога Мерка или роговые штанги лося, переходные по длине между средне- и позднеплейстоценовыми формами. Фауна с участием Stephanorhinus kirchbergensis и A. cf. alces известна, например, из отложений казанцевского времени Красного Яра под Новосибирском.

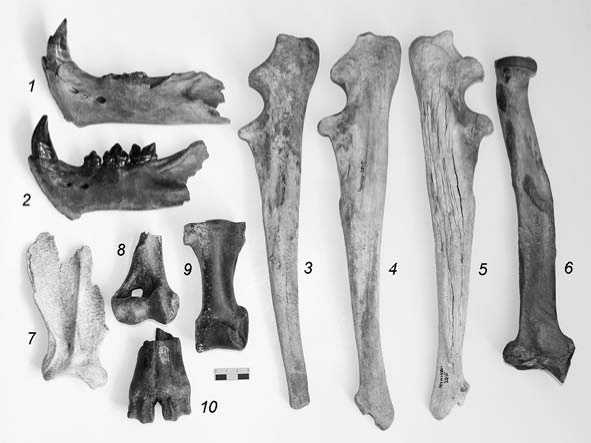

В 10 км выше г. Заринска (53°40‘ с.ш., 84°00’ в.д.) на отмели неожиданно была обнаружена первая фаланга верблюда (см. рисунок ). Кость позднеплейстоценового типа сохранности, без повреждений и следов окатывания. Длина фаланги (очевидно, передней) – 117 мм, ширина/поперечник верхнего, нижнего эпифизов и диафиза 56,2/42,0, 48,3/33,6 и 28,3/26,6 мм соответственно. Размеры кости существенно крупнее, чем у дикой или домашней формы Camelus bactrianus [Хавесон, 1954], что позволяет отнести ее к верблюду Кноблоха. В среднем и позднем плейстоцене Camelus knoblochi был распространен от Приазовья, Нижнего Поволжья и Казахстана до Забайкалья и Северо-Западного Китая [Titov, 2008]. Известна находка целого осевого черепа верблюда Кноблоха позднеплейстоценового возраста, сделанная на р. Оби в 60 км южнее г. Барнаула в начале 1900-х гг. [Буйновский, Хавесон, 1953]. Расстояние от места находки указанного черепа до г. Заринска – ок. 140 км в северо-восточном направлении.

Существует мнение, что в отличие от современного Camelus bactrianus верблюд Кноблоха в гораздо меньшей степени был связан с пустынными или полупустынными ландшафтами. Его экологический оптимум находился, очевидно,

Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих на пляжах р. Чумыш и на отмели р. Оби в районе пос. Бибиха

|

Таксоны |

р. Чумыш (2011–2015) Мартыново– Кытманово |

р. Чумыш (2013, 2015), район г. Заринска |

р. Чумыш (2011–2015) Мартыново– Заринск |

пос. Бибиха (2015) |

||||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

Lepus tanaiticus |

3 |

0,05 |

1 |

0,10 |

4 |

0,06 |

– |

– |

|

Castor fiber |

7 |

0,11 |

3 |

0,31 |

10 |

0,14 |

– |

– |

|

Cuon alpinus |

1 |

0,02 |

– |

– |

1 |

0,01 |

– |

– |

|

V. vulpes |

1 |

0,02 |

1 |

0,10 |

2 |

0,03 |

— |

– |

|

Canis lupus |

7 |

0,11 |

1 |

0,10 |

8 |

0,12 |

1 |

0,11 |

|

Ursus arctos |

24 |

0,40 |

3 |

0,31 |

27 |

0,39 |

2 |

0,21 |

|

Ursus savini |

21 |

0,35 |

5 |

0,52 |

26 |

0,37 |

2 |

0,21 |

|

C. crocuta spelaea |

4 |

0,07 |

1 |

0,10 |

5 |

0,07 |

– |

– |

|

Panthera leo spelaea |

45 |

0,75 |

1 |

0,10 |

46 |

0,66 |

4 |

0,42 |

|

Mammuthus primigenius |

608 |

10,15 |

79 |

8,21 |

687 |

9,88 |

50 |

5,26 |

|

Equus ex. gr. gallicus |

1 201 |

20,04 |

261 |

27,13 |

1 462 |

21,02 |

233 |

24,50 |

|

E. (Sussemionus) ovodovi |

5 |

0,08 |

– |

– |

5 |

0,07 |

– |

– |

|

Stephanorhinus kirchbergensis |

15 |

0,25 |

2 |

0,21 |

17 |

0,25 |

– |

– |

|

Coelodonta antiquitatis |

587 |

9,80 |

90 |

9,36 |

677 |

9,73 |

68 |

7,15 |

|

Camelus knoblochi |

– |

– |

1 |

0,10 |

1 |

0,01 |

– |

– |

|

Megaloceros giganteus |

203 |

3,39 |

22 |

2,29 |

225 |

3,24 |

35 |

3,68 |

|

Cervus elaphus sibiricus |

278 |

4,64 |

45 |

4,68 |

323 |

4,64 |

27 |

2,84 |

|

Alces cf. alces |

108 |

1,80 |

17 |

1,77 |

125 |

1,80 |

15 |

1,58 |

|

Capreolus pygargus |

2 |

0,03 |

— |

— |

2 |

0,03 |

— |

– |

|

Rangifer tarandus |

6 |

0,10 |

1 |

0,10 |

7 |

0,10 |

2 |

0,21 |

|

Bos primigenius |

1 |

0,02 |

– |

– |

1 |

0,01 |

– |

– |

|

Bison priscus |

2 865 |

47,81 |

427 |

44,39 |

3 292 |

47,33 |

510 |

53,63 |

|

Saiga borealis |

1 |

0,02 |

1 |

0,10 |

2 |

0,03 |

– |

– |

|

Soergelia cf. elisabethae |

— |

– |

– |

– |

– |

— |

1 |

0,11 |

|

Итого |

5 993 |

100,00 |

962 |

100,00 |

6 955 |

100,00 |

951 |

100,00 |

Остатки мегафауны с р. Чумыш ( 1–9 ) и с р. Оби в районе пос. Бибиха ( 10 ).

1, 2 – нижние челюсти; 3–5 – локтевые кости; 6 – лучевая кость; 7 – лопатка; 8 – нижний конец плечевой кости; 9 – первая фаланга; 10 – нижний конец пястной кости.

1–6 – Panthera leo spelaea ; 7, 8 – C. crocuta spelaea ; 9 – Camelus knoblochi ; 10 – Soergelia cf. elisabethae .

в пределах степной зоны [Titov, 2008]. Единственная (из почти 7 тыс. остатков) фаланга верблюда с р. Чумыш свидетельствует о том, что изредка этот зверь мог проникать также и в лесостепную зону. Соотношение фоновых видов показывает, что териофауна каргинского времени с р. Чумыш обитала в условиях господства лесостепных ландшафтов. По числу остатков бизон более чем вдвое (47,3 и 21,0 %) превосходит лошадь, олени имеют второстепенное значение (9,8 % в сумме). Доля хищников (1,7 %) в ориктоценозе Чумыша близка к таковой в естественных биоценозах.

Крупное местонахождение переотложенных остатков плейстоценовой мегафауны было открыто К.И. Милютиным в районе пос. Бибиха в сентябре 2015 г. Оно находится на правом берегу р. Оби в 40 км ниже Новосибирска (55° 19’ с.ш., 82° 51’ в.д.). Обширная костеносная отмель шириной по фронту до 150 м и длиной более 300 м выходит из-под уреза воды в осеннюю межень. Песчаногалечная толща насыщена огромным количеством замытых костей крупных млекопитающих. Наиболее крупные из них встречаются в верхней по течению, головной части пляжа. Как и в любом другом вторичном аллювиальном местонахождении, здесь присутствуют геологически разновозрастные остатки. Около 10 % сильно минерализованных, окатанных и фрагментарных костей могут быть отнесены к раннему плейстоцену. К этой группе сохранности принадлежит, например, ряд астрагалов, центральнокубовидных и пяточных костей мелкого раннеплейстоценового Cervus cf. elaphus. Единичные светлоокрашенные и сравнительно слабоминерализованные кости происходят, очевидно, из суглинков позднеплейстоценового возраста. Основная часть собранного материала по комплексу признаков происходит, вероятнее всего, из среднеплейстоценовых отложений. Кости этой группы имеют типичную аллювиальную сохранность. Цвет варьирует от темно-кофейного до почти черного. Нередки следы погрызов хищниками или травления поверхности корнями растений. Кости достаточно сильно минерализованы, заметно сильнее, чем кости из казанцевского руслового аллювия 6-го слоя Красного Яра, расположенного в 15 км выше по течению. Большинство костей слабо окатаны или почти не окатаны. Многочисленны целые кости или их крупные фрагменты, принадлежащие бизону, лошади, шерстистому носорогу. Количество мелких элементов скелета, таких как фаланги, кости запястья и заплюсны, напротив, относительно невелико. Это объясняется, несомненно, гидродинамическими особенностями речного потока на данном участке. В весеннее-летний паводок, когда в основном и происходит размыв и транс- портировка костных остатков, большинство более мелких костей уносятся дальше вниз по течению. С другой стороны, сила течения в паводок явно недостаточна для перемещения крупных трубчатых костей мамонта, черепов бизона, носорога; все подобные элементы скелета представлены лишь сравнительно небольшими фрагментами. Кости в значительном количестве встречаются также и на подводной части отмели, отлого погружающейся в сторону русла реки. Источник поступления костей до конца не известен. Возможно, они вымываются из основания яра, расположенного на 2–3 км выше по течению. Не исключено также, что кости моет откуда-то из среднеплейстоценовой аллювиальной толщи, вскрытой современной речной эрозией на одном из участков русла, ниже меженного уреза воды.

Среднеплейстоценовый возраст основной массы находок основан, главным образом, на анализе костей лошади и бизона. По размерам и пропорциям пястных и плюсневых костей лошадь из Бибихи наиболее сходна со среднеплейстоценовой Equus ex. gr. mosbachensis-germanicus [Форонова, 1990]. Сопоставимые промеры костей бизона из Бибихи в средних значениях на 2,1 % превосходят соответствующие показатели костей бизона казанцев-ского времени из Красного Яра. Самые крупные представители Bison priscus обитали на юге Западной Сибири именно в среднем плейстоцене.

За три поездки на отмели было собрано или учтено более 950 костей крупных млекопитающих, принадлежащих к 13 видам (см. таблицу ). В целом, без разделения на группы сохранности (что не всегда представляется возможным), в ориктоценозе преобладают остатки бизона (53,6 %) и лошади (24,5 %). Остатки оленей составляют в сумме 8,3 %, хищников – 1 %. Состав среднеплейстоценовой териофауны свидетельствует о том, что в период ее существования на водоразделах господствовали лесостепные ландшафты.

Наиболее значимой из находок является нижняя треть пястной кости зоргелии. Кость раннеплейстоценового типа сохранности, незначительно окатана. Ширина/поперечник нижнего конца – 57,3/30,5 мм, что укладывается в пределы изменчивости Soergelia cf. elisabethae из Тарадано-во (49 – М 54,64 – 57,8 мм, n = 5/30,3 – М 30,63 – 31 мм, n = 3 [Васильев, 2010]). Бибиха является пятым пунктом на территории Западной Сибири, где были обнаружены остатки зоргелии.

Список литературы Сборы палеотериологического материала на реке Чумыш (Алтайский край) и на реке Обь в районе поселка Бибиха (Новосибирская область) в 2015 году

- Буйновский Н.А., Хавесон Я.И. Первая находка черепа плейстоценового верблюда в Сибири//Бюлл. комисс. по изуч. четвертичного периода. -1953. -№ 19. -С. 79-81.

- Васильев С.К. Остатки зоргелии (Soergelia sp.) в позднем плейстоцене Предалтайской равнины//Эволюция жизни на Земле: мат-лы IV Междунар. симп., 10-12 нояб. 2010 г. -Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. -С. 537-541.

- Васильев С.К., Лобачёв Ю.В., Лобачёв А.Ю. Новые данные по местонахождениям позднеплейстоценовой мегафауны на реках Чумыш и Чик (Алтайский край и Новосибирская область)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 15-18.

- Лобачёв Ю.В., Васильев С.К., Орлова Л. А. Позднеплейстоценовая териофауна с р. Чумыш (Алтайский край) и новые данные по местонахождению на реке Чик (Новосибирская область)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 106-110.

- Панычев В.А. Радиоуглеродная хронология аллювиальных отложений Предалтайской равнины. -Новосибирск: Наука, 1979. -102 с.

- Форонова И.В. Ископаемые лошади Кузнецкой котловины. -Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1990. -131 с.

- Хавесон Я.И. Третичные верблюды Восточного полушария (род Paracamelus)//Тр. ПИН АН СССР. -1954. -Т. 47. -С. 100-161.

- Titov V.V. Habitat conditions for Camelus knoblochi and factors in its extinction//Quaternary Internat. -2008. -N 179. -P. 120-125.

- Bujnovskij N.A., Haveson Ja.I. Pervaja nahodka cherepa plejstocenovogo verbljuda v Sibiri//Bjull. komiss. po izuch. chetvertichnogo perioda. 1953. No. 19. Pp. 79-81. (In Russ.).

- Foronova I.V. Iskopaemye loshadi Kuzneckoj kotloviny. Novosibirsk: Izd-vo IGiG SO AN SSSR, 1990. 131 pp. (In Russ.).

- Haveson Ja.I. Tretichnye verbljudy Vostochnogo polusharija (rod Paracamelus)//Tr. PIN AN SSSR. 1954. Vol. 47. Pp. 100-161. (In Russ.).

- Lobachjov Ju.V., Vasil’ev S.K., Orlova L.A. Pozdneplejstocenovaja teriofauna s r. Chumysh (Altajskij kraj) i novye dannye po mestonahozhdeniju na reke Chik (Novosibirskaja oblast’)//Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel’nyh territorij: mat-ly Itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2012. Vol. 18. Pp. 106-110. (In Russ.).

- Panychev V.A. Radiouglerodnaja hronologija alljuvial’nyh otlozhenij Predaltajskoj ravniny. Novosibirsk: Nauka, 1979. 102 pp. (In Russ.).

- Titov V.V. Habitat conditions for Camelus knoblochi and factors in its extinction//Quaternary International. 2008. No. 179. Pp. 120-125.

- Vasil’ev S.K. Ostatki zorgelii (Soergelia sp.) v pozdnem plejstocene Predaltajskoj ravniny//Evoljucija zhizni na Zemle: mat-ly IV Mezhdunar. simp., 10-12 nojab. 2010 g. Tomsk: TML-Press, 2010. Pp. 537-541. (In Russ.).

- Vasil’ev S.K., Lobachjov Ju.V., Lobachjov A.Ju. Novye dannye po mestonahozhdenijam pozdne-plejstocenovoj megafauny na rekah Chumysh i Chik (Altajskij kraj i Novosibirskaja oblast’)//Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel’nyh territorij. Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2014. Vol. 20. Pp. 15-18. (In Russ.).