Сценарии развития систем расселения Сибири и Дальнего Востока России до 2030 года

Автор: Фомин Максим Витальевич, Мирязов Тимур Робертович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Предмет исследования - системы расселения Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В данной статье система расселения рассматривается не только в контексте пространственной организации общества и территориальной организации производительных сил, но и как производная от экономической модели государства. Приводятся данные динамики численности и плотности населения, миграции по субъектам макрорегионов, структурированы региональные типы систем расселения. Акцентирована важность качественного изменения системы размещения населения на территории Сибири и Дальнего Востока для создания конкурентоспособной в международном масштабе сети поселений. Ввиду того, что населению должны быть предоставлены различные возможности для выбора предпочтительного места жительства и привлекательной среды жизнедеятельности, необходимо укрепление и качественный подъём малых и средних городов, преобразование сельской местности. В рамках основных точек зрения на прогноз трансформации системы расселения России, её упорядочения, - рассмотрены перспективные сценарии: «Приоритетный» (активное госрегулирование расселения), «Прогрессивный» (свободная самоорганизация расселения) и «Инерционный» (смешанная трансформация систем расселения). Для этого приведена типология «вторых» и «третьих» городов регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов - как комплексной основы пространственных или опорных каркасов систем расселения.

Пространственное развитие, территориальное планирование, система расселения, макрорегион, опорный каркас,

Короткий адрес: https://sciup.org/143177795

IDR: 143177795 | DOI: 10.19181/population.2021.24.3.9

Текст научной статьи Сценарии развития систем расселения Сибири и Дальнего Востока России до 2030 года

Предмет исследования — системы расселения Сибирского и Дальневосточно го федеральных округов. В данной статье система расселения рассматривается не только в контексте пространственной организации общества и территориальной организации производительных сил, но и как производная от экономической модели государства. Приводятся данные динамики численности и плотности населения, миграции по субъектам макрорегионов, структурированы региональные типы систем расселения. Акцентирована важность качественного изменения системы размещения населения на территории Сибири и Дальнего Востока для создания конкурентоспособной в международном масштабе сети поселений. Ввиду того, что населению должны быть предоставлены различные возможности для выбора предпочтительного места жительства и привлекательной среды жизнедеятельности, необходимо укрепление и качественный подъём малых и средних городов, преобразование сельской местности. В рамках основных точек зрения на прогноз трансформации системы расселения России, её упорядочения, — рассмотрены перспективные сценарии: «Приоритетный» (активное госрегулирование расселения), «Прогрессивный» (свободная самоорганизация расселения) и «Инерционный» (смешанная трансформация систем расселения). Для этого приведена типология «вторых» и «третьих» городов регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — как комплексной основы пространственных или опорных каркасов систем расселения.

лючевые слова:

пространственное развитие, территориальное планирование, система расселения, макрорегион, опорный каркас, «второй» город, «третий» город.

Основы и современные тенденции трансформации расселения

За последние 30 лет жизнедеятельность населённых пунктов в России претерпела существенные изменения. Планово-государственный характер развития систем расселения изменился на региональный и стихийно-местечковый. Это подкрепилось сменой индустриального типа обеспечения процессов расселения (градостроительства) на постиндустриальный: рыночный и квазирыноч-ный. Причём, существуют и города, которые успешно реформируют свою жизнедеятельность, позитивно изменяя её, и в то же время деградирующие населённые пункты. Особняком стоит проблема моногородов, в которых функционирование угасает, а социальная среда умирает вместе с градообразующими предприятиями. Эти негативные процессы определяют некоторые особенности пространственного развития нашей страны.

Для целей исследования необходимо определиться с рядом базовых понятий, прежде всего термином «система расселения», который имеет различные трактовки. Например, польский географ А. Ягельский обращал особое внимание на пространственные закономерности, «организующих места отдельных лиц или групп людей в целостности, которые имеют характер систем и которые можно идентифицировать в пространстве. Эти системы можно назвать системами расселения» [1. С. 63]. Д. Г. Ходжаев отмечал, что «советские исследователи рассматривали расселение как сеть поселений, функционально взаимосвязанных» [2. С. 7]. В. Г. Давидович понимал расселение как «размещение сети населённых пунктов (городов, поселков, сёл) различной величины (численности населения и размеров территории), выполняющих те или иные народно-хозяйственные функции по отношению к местам производства, линиям транспорта, природной среде и по отношению друг к другу, а так- же размещение населения в пределах их территорий» [3]. И. М. Смоляр определял, что система расселения — «пространственная организация группы населённых мест различной величины и народно-хозяйственного профиля в природно-ландшафтной сфере, основанная на постоянно возрастающем их взаимодействии, разнообразных связях населения, совместном комплексном использовании межгородских территорий и общности планировочной структуры» [4. С. 11]. Б. С. Хорев исследовал расселение в трёх аспектах: «В социологическом понимании расселение населения — пространственная форма организации общества; в экономическом — форма территориальной организации производительных сил; в географо-демографическом — распределение и перераспределение населения по территории его обитания» [5].

Историческая самодостаточная модель хозяйствования России свыше 100 лет назад была подвергнута глубокой трансформации. Революции и последующие войны ценой огромных людских потерь превратили государство из аграрной в высокоразвитую индустриальную державу. Отражением этого стал процесс урбанизации: если в начале ХХ в. в России было около 70% сельского населения и 30% городского (в современных границах — около 85% и 15% соответственно), то к концу XX в. результат был ровно наоборот: 27% сельского и 73% городского населения. Следует отметить, что расселение — это «сложный, динамичный и растянутый по времени процесс… Понимание расселения как формы пространственной или территориальной организации производительных сил недостаточно: требуется уяснение его экономического содержания» [2. С. 7–8]. Фактически, система расселения — это производная от экономической модели, а российская — данность от советской догоняющей милитаризованной индустриализации, усугубленная современной рентно-сырьевой моделью экономики.

Вместе с тем, наличие гигантского природно-ресурсного и территориального потенциала — это основа нового этапа пространственного развития России. Декларируемый федерализм и отсутствующая экономическая децентрализация способствуют тому, что российские регионы до сих пор на пути трансформации региональных систем расселения, что является важным условием успешного освоения пространства страны. В контексте России необходимо отметить и сочетание процессов организации и самоорганизации, повлиявшие на преобразования систем расселения страны, и особенности природных условий.

Обратившись к классикам территориального развития И. Г. фон Тюнену, В. Кристаллеру, А. Лёшу (и их последователям Ф. Перу, Ж. Будвилю и другим), мы увидим, что активные зоны, или зоны упорядоченности пространства (ареалы или полюса роста), развиваются в центре регионов и на окраинах (частично по радиальным направлениям) и это наиболее урбанизированные территории, а пассивные зоны — менее урбанизированы. Безусловно, в идеале современная — развитая система расселения — адекватно представлена упорядоченным сочетанием урбанизированных (активных) полюсов и пассивных зон, которые удалены от центров — столиц регионов.

Значимыми факторами для системы расселения являются: 1) геоэкономиче-ская интеграция как страны в целом, так и макрорегионов и отдельных регионов в частности (но согласованная — селективная и синхронизированная — в соответствии с целями государственной политики); 2) развитие сети транспортных коридоров, инфраструктурная оснащённость, связанность поселений с опорными центрами систем расселения; 3) энергетическая безопасность, физическая доступность трубопроводов, ЛЭП и пр.; 4) соответствие характера деятельности и технологического вооружения предприятий поселений действующему технологическому укладу и системе разделения тру- да (СРТ), а в идеале — включение в систему цепочек добавленной стоимости.

Особо необходимо остановиться на двух терминах: макрорегион и регион. По определению, «регион» (от лат. regio — «область») — это участок суши или воды, который можно отделить от другого участка по ряду конкретных признаков (критериев). Э. Б. Алаев конкретизировал, что «это территория (геотория), по совокупности насыщающих её элементов отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем эта целостность— объективное условие и закономерный результат развития данной территории» [6]. Что же касается термина «макрорегион» (др.— греч. μακρός — «большой», лат. regio — «область»), то, согласно принципу «плавающих признаков» Л. В. Смир-нягина [7], «макрорегион» — это сумма общностей, например, природно-географических, транспортных, но основой выступает экологическая и социально-экономическая целостность. Другими словами, это географический ареал, группирующий несколько сопредельных регионов1. Это важно, так как по факту география и структура расселения Сибири и Дальнего Востока входит в противоречие с таксономией как федеральных округов, так и экономических районов. В настоящее время географическая Сибирь — это часть территории Уральского федерального округа (Тюменская область с автономными округами), весь Сибирский федеральный округ — СФО (10 субъектов) и частично Дальневосточный федеральный округ — ДФО (восточносибирские регионы — Республика Саха (Якутия)2, Респу блика Бурятия и Забайкальски й край3).

Примерно такая же чересполосица существует и в макрорегиональном членении Минэкономразвития.

Кроме того, «начавшаяся 30 лет назад и продолжающаяся трансформация советской системы расселения, обусловленная как экономическим коллапсом, так и влиянием центробежных политических процессов, привела к неуправляемому сжатию пространства и ухудшению демографической ситуации: смертность превысила рождаемость, изменились миграционные потоки, снизился естественный прирост, население начало покидать малопригодные, но обжитые территории» [8. С. 16]. В России — территориально протяженной и регионально диспропорциональной стране — в силу географических особенностей сложилась палитра геопространственных каркасов («звёздные» — в центре европейской части, линейные — в регионах Сибири и другие). Поэтому, система размещения населения и производительных сил диктует динамику экономической модели, в противовес территориальной структуре.

Качественное изменение системы расселения на территории страны предполагает несколько целей [8. С. 25]: 1) социальная — всестороннее развитие жизнедея- тельности; 2) экономическая — создание условий для рационального размещения и развития производительных сил; 3) экологическая — поиск путей выживания человека и природы в современных условиях. Соответственно, есть как минимум две точки зрения на прогноз трансформации системы расселения России, её упорядочения. Первая — это актуализация процессов самоорганизации, причём с действенной, созидательной ролью государства. Вторая — необходимость активного регулирования развития систем расселения на общегосударственном и региональном уровнях при фрагментарном участии граждан. В данной статье будут рассмотрены возможные сценарии развития систем расселения в СФО и ДФО: с преобладанием процессов свободной трансформации, активном государственном регулировании, смешанный (инерционный) вариант.

Сибирь и Дальний Восток: территориальная структура и демография

Проблема пространственных диспропорций Сибири и Дальнего Востока под-

Таблица 1

Основные показатели Сибири и Дальнего Востока

Table 1

|

Показатель |

СФО |

ДФО |

|

Площадь, млн км2 /% от РФ |

4,43 / 25,5 |

6,95 / 40,6 |

|

Количество субъектов РФ |

10 |

11 |

|

Количество городских поселений |

116 |

84 |

|

Численность населения, млн человек |

17,0 |

8,1 |

|

Плотность населения, человек/км2 |

3,89 |

1,17 |

|

Доля городского населения, % |

74,3 |

73,3 |

|

Доля в ВРП всех регионов России, %* |

9,7 |

6,3 |

*Данные 2019 года.

Источник: составлено авторами по данным Росстата на 01.01.2021.

Таблица 2

Численность населения регионов СФО и ДФО на начало 2021 г., тыс. человек

Table 2

|

СФО |

ДФО |

||

|

Регион |

Население |

Регион |

Население |

|

Республика Алтай |

220,95 |

Республика Бурятия |

985,43 |

|

Республика Тыва |

330,37 |

Республика Саха (Якутия) |

981,97 |

|

Республика Хакасия |

532,04 |

Забайкальский край |

1053,49 |

|

Алтайский край |

2296,35 |

Камчатский край |

311,67 |

|

Красноярский край |

2855,90 |

Приморский край |

1877,44 |

|

Иркутская область |

2375,02 |

Хабаровский край |

1301,13 |

|

Кемеровская область — Кузбасс |

2633,45 |

Амурская область |

781,85 |

|

Магаданская область |

139,03 |

||

|

Новосибирская область |

2785,84 |

Сахалинская область |

485,62 |

|

Омская область |

1903,68 |

Еврейская АО |

156,5 |

|

Томская область |

1070,34 |

Чукотский АО |

49,53 |

Источник составлено авторами по данным Росстата.

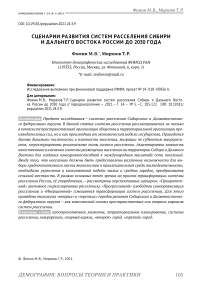

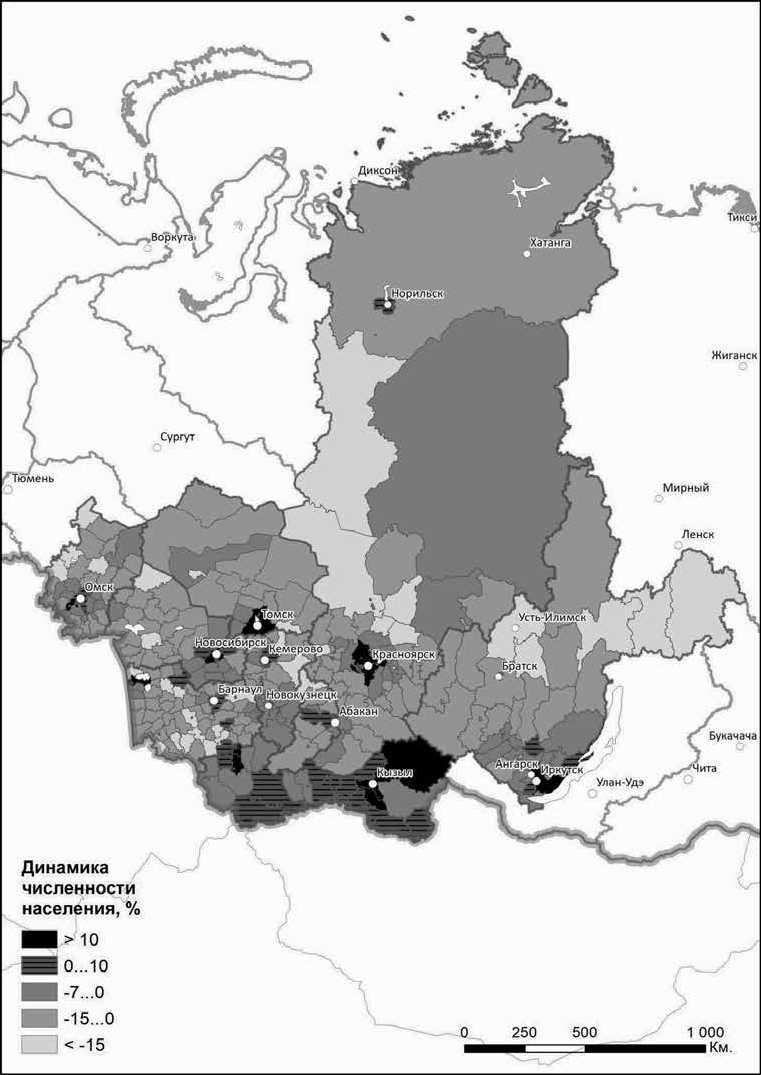

нималась отечественными учёными уже неоднократно. Тем более острой является задача, стоящая перед государством — обеспечить пространственное развитие данных макрорегионов в условиях депопуляции на среднесрочную перспективу. Основные показатели по округам представлены в табл. 1. СФО и ДФО занимают 2/3 территории России, но здесь проживают (табл. 2) менее 17,2% граждан страны (средняя плотность населения 1,17 чел./км2 — на Дальнем Востоке, и 3,89 чел./км2 — в Сибири). Если в 2016 г. в 5 регионах отмечался миграционный прирост, то в настоящее время — в 4 (Новосибирская область, республики Саха (Якутия) и Алтай, Чукотский АО), а в остальных 17 субъектах — миграционная убыль. Только за 2019–2020 гг. население СФО сократилось на 169,5 тыс. человек, а ДФО — на 64,5 тыс. человек (рис. 1 и 2).

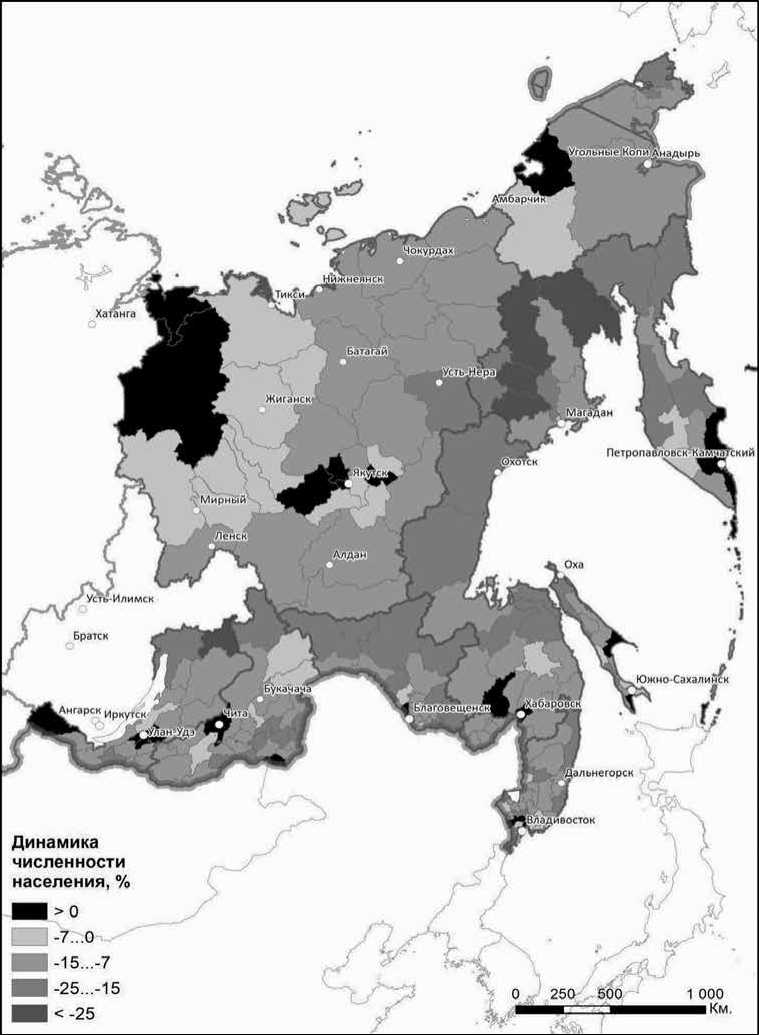

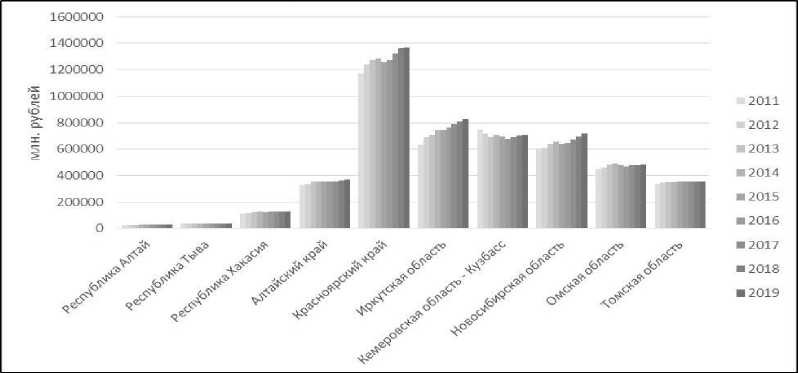

Экономика регионов различается от фактически банкротов (Республика Ха-кассия) до отсталых (республики Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, края Алтайский и Камчатский) и кризисных рецепиентов (14 регионов). Единственный регион-донор федерального бюджета в 2020 г.— Сахалинская область. Динамика валового регионального продукта (ВРП) регионов Сибири и Дальнего Востока показана на рис. 3 и 4. По списку Минэкономразвития4 в СФО и ДФО расположено 5 агломераций с вкладом свыше 1% в ВВП России (Владивостокская, Иркутская, Красноярская, Новосибирская, Омская) и 5 — с вкладом 0,5–1% (Барнаульская, Кемеровская, Новокузнецкая, Томская, Хабаровская).

Рис. 1. Динамика численности населения СФО в 2011–2020 гг.,%

Fig. 1. Dynamics of the Siberian population in 2011–2020,%

Источник: Отдел геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН.

Рис. 2. Динамика численности населения ДФО в 2011–2020 гг.,%

Рис. 2. Dynamics of the Far East population in 2011–2020,%

Источник: Отдел геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН.

Рис. 3. ВРП регионов СФО в сопоставимых ценах в 2011–2019 г., млн рублей

Fig. 3. Siberian GRP in comparable prices in 2011–2019, million rubles Источник: составлено авторами по данным Росстата.

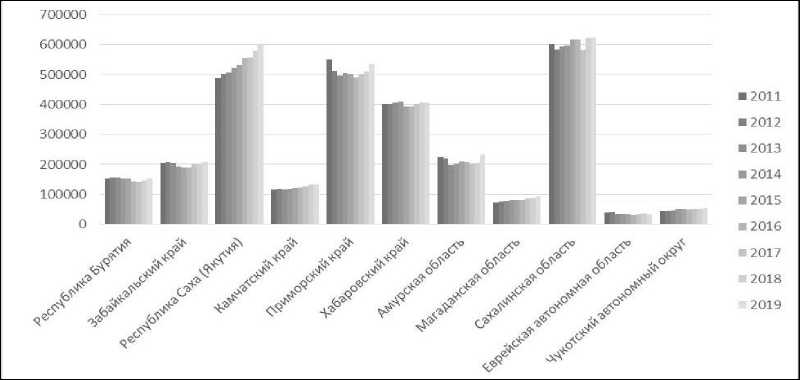

Рис. 4. ВРП регионов ДФО в сопоставимых ценах в 2011–2019 гг., млн рублей

Рис. 4. Far East GRP in comparable prices in 2011–2019, million rubles Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Представляется, что традиционное структурирование на промышленно-аграрные и сырьевые типы систем расселения территорий в современны условиях необходимо дополнить. По классификации Григорьева-Урожаевой-Иванова [9], «высокоразвитыми» в СФО и ДФО в группе «сырьевые экспорто-ориентированные» являются Якутия и Сахалин, «развитыми» — области Новосибирская («с диверсифицированной экономикой»), Иркутская и Омская («с опорой на обрабатывающую промышленность»), а также Красноярский край, области Кеме-ровская-Кузбасс и Томская («с опорой на добывающую промышленность»). 6 регионов причислены к «среднеразвитым»: Республика Хакасия, Приморский и Хабаровский края — «промышленно-аграрные»; Республика Бурятия, Алтайский и Камчатский края — «аграрно-промышленные». Остальные 7 регионов отнесены к «менее развитым»: Забайкальский край, Амурская и Магаданская области, Чукотский АО — «сырьевые»; республики Алтай и Тыва, Еврейская АО — «аграрные».

Согласно утверждённой в феврале 2019 г. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. (СПР), под термином «пространственное развитие» понимается «совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счёт проведения эффективной государственной политики регионального развития»5. Причём, по нашему мнению, основу должно составлять формирование пространственных каркасов систем расселения, «включая узлы опережающего роста и связи между ними, планирование направлений развития узлов и связей, способного вовлечь в свою орбиту и депрессивные территории» [10].

Сценарное моделирование развития территорий Сибири и Дальнего Востока

Постоянное совершенствование территориальной структуры — важнейшее условие качественного пространственного развития. Но основой территориальной структуры, её ведущей, интегральной частью — является пространственный или опорный каркас (ОК): «сочетание главных фокусов (центров) хозяйственной, социальной и культурной жизни страны, а также соединяющих их социально-экономических линий. Важно сопряженное рассмотрение центров и линий, то есть городов и связей между ними» [11. С. 16]. ОК — это квинтэссенция взаимосвязи территориального размещения населения и территориальной организации экономической жизни, их качественного взаимодействия. Г. М. Лаппо отмечает важность внимания к «связям (каркас — связующий механизм, скрепляющий разные территориальные социально-экономические системы) и учёт пространственной дифференциации явлений (каркасом связываются разнородные, различным образом специализированные части территории) » [11. С. 16]. Л. В. Смирнягин считал, что в отличие от районирования, при геоструктурном подходе «структура географического пространства представляется не в виде совокупности полигонов, обладающих площадью, а в виде рисунка из линий и узлов; именно узлы и линии (города и транспортные артерии) обладают смыслом» [12. С. 203].

Пространственный каркас неразрывно связан как с территориальной струк-турой6 и экономикой региона, так и с территориальной концентрацией и экономико-географическим положением поселений. Однако Г. М. Лаппо акцентировал внимание и на разнообразных социально-экономических последствиях фор- мирования пространственных каркасов: «ОК вызывает своего рода широкий пространственный резонанс. Усиливается контрастность расселения в результате стягивания производства в центры и ареалы концентрации при одновременном «вымывании» населения из глубинных районов» [11. С. 22]. Прежде всего, это выражается в укрупнении городов и развитии агломераций. Тем более, что в уже упомянутой СПР в приоритете агломерации, а также минерально-сырьевые и агропромышленные центры. Шансов средним и малым городам практически не остаётся (если только это не туристические бренды, производственные базы, дачные или транзитные поселения на федеральных трассах и около крупнейших хабов) [8. С. 22–23].

Безусловно, агломерация — это одна из важнейших тенденций современных процессов преобразования систем расселения, урбанизации и развития производительных сил. Но и катастрофическое стягивание в них населения недопустимо. Основная цель — поляризованное пространственное развитие для создания конкурентоспособной в международном масштабе сети поселений (как агломераций, так и крупных, средних и малых городов, сельских территорий). Одновре- менно происходит развитие территориальной структуры, не только освоение новых территорий, привязка промышленных и инфраструктурных площадок, но и регенерация залежных земель, заброшенных объектов и ранее освоенных районов: «ОК работает как система, организующая территорию и воздействующая на нее, определяющая в значительной степени формирование расселения» [11. С. 23].

Организационный механизм ОК и территориального регулирования может варьироваться и быть направлен не только на формирование агломераций, но и на приоритетное развитие «вторых» и «третьих» городов. По нашему мнению, в пространственном развитии и трансформации систем расселения Сибири и Дальнего Востока таким ОК является комплекс «вторых» и «третьих» городов субъектов макрорегионов по правилу «ранг-людность» — как реальных узлов опережающего роста. Соответственно, крайне важно перспективное планирование развития данных комплексов. Для достижения целей исследования нами были выделены из 200 городских поселений СФО и ДФО 72 «вторых» и «третьих»: 30 и 42, соответственно, из них 34 сибирских и 38 дальневосточных городов и посёлков (табл. 3).

Таблица 3

Опорный каркас системы расселения СФО и ДФО

Table 3

Support frame of the Siberian and Far East settlement system

|

Регион |

«Первый» город |

«Второй» город |

«Третий» город |

|

Республика Алтай |

Горно-Алтайск |

Майма |

Кош-Агач |

|

Республика Тыва |

Кызыл |

Ак-Довурак |

Шагонар, Чадан, Туран |

|

Республика Хакасия |

Абакан |

Черногорск |

Саяногорск |

|

Алтайский край |

Барнаул |

Бийск, Рубцовск |

Новоалтайск |

|

Красноярский край |

Красноярск |

Норильск, Ачинск |

Канск, Железногорск, Минусинск |

|

Иркутская область |

Иркутск |

Братск, Ангарск |

Усть-Илимск, Усолье-Си-бирское |

|

Кемеровская область — Кузбасс |

Кемерово, Новокузнецк1 |

Прокопьевск |

Междуреченск, Ле-нинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск |

|

Новосибирская область |

Новосибирск |

Бердск |

Искитим, Куйбышев |

|

Омская область |

Омск |

Тара, Исилькуль, Кала-чинск |

Называевск, Тюкалинск |

|

Томская область |

Томск |

Северск |

Стрежевой |

|

Республика Саха (Якутия) |

Якутск |

Нерюнгри |

Алдан, Мирный, Ленск |

|

Республика Бурятия |

Улан-Удэ |

Северобайкальск, Гуси-ноозерск, Кяхта |

Закаменск |

|

Забайкальский край |

Чита |

Краснокаменск |

Борзя, Петровск-Забай-кальский, Нерчинск |

|

Камчатский край |

Петропавловск- Камчатский |

Елизово |

Вилючинск |

|

Приморский край |

Владивосток |

Уссурийск, Находка |

Артём, Арсеньев, Большой Камень |

|

Хабаровский край |

Хабаровск |

Комсомольск-на-Амуре |

Амурск, Советская Гавань |

|

Амурская область |

Благовещенск |

Свободный, Белогорск |

Тында, Зея |

|

Магаданская область |

Магадан |

Ола |

Сусуман, Сокол, Палатка |

|

Сахалинская область |

Южно-Сахалинск |

Корсаков |

Холмск, Оха |

|

Еврейская АО |

Биробиджан |

Облучье |

Николаевка |

|

Чукотский АО |

Анадырь |

Билибино |

Певек |

1 Новокузнецк—фактически второй «первый» город Кемеровской области, как по числу жителей,так и по уровню экономической активности, это «южный полюс» экономик и региона.

Источник: разработано авторами.

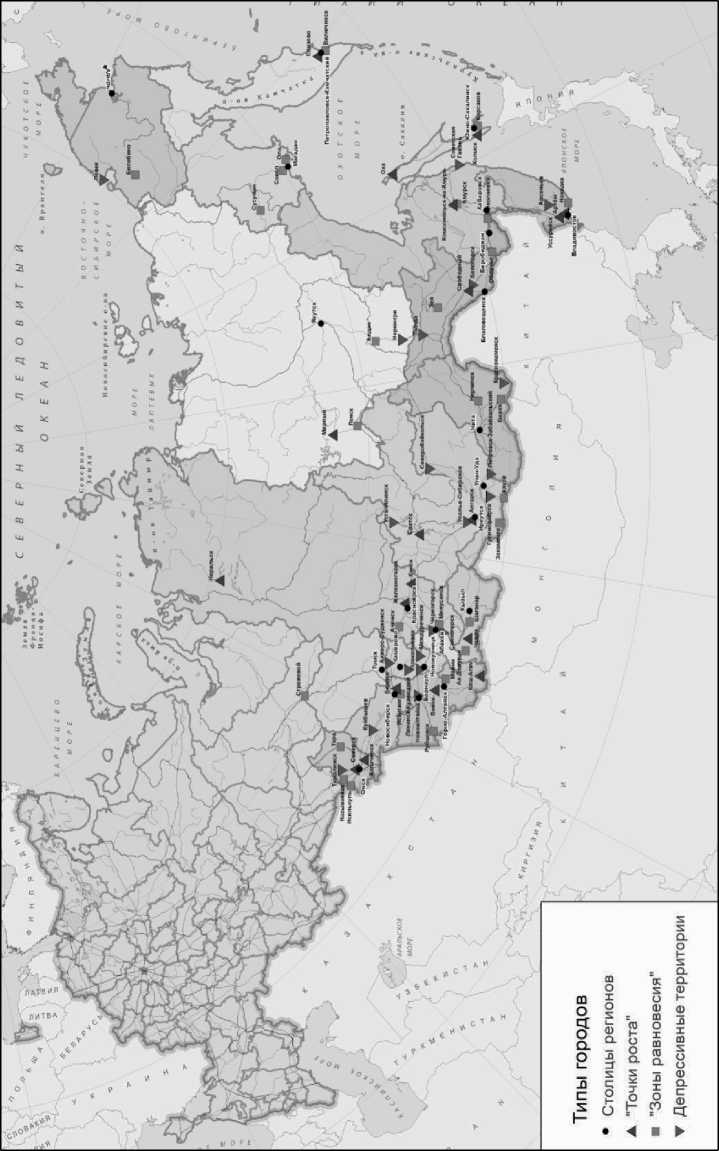

Дальнейшая типологизация этих «вторых» и «третьих» городов возможна по перспективам жизнедеятельности на «точки роста», «зоны равновесия» и «депрессивные территории» [13. С. 44]. Поселения распределяются7 по типам при совпадении четырёх и более положительных («точки роста») или отрицательных

(«депрессивные территории») значений таких показателей, как: «прирост/убыль населения»; «рост/падение бизнес-актив-ности малого и среднего бизнеса»; «бли-зость/удалённость от экономических центров»; «приграничное расположение» (да/нет); «рост/снижение безработицы»; «индекс развития инфраструктуры» (<5,7 или >5,78). При паритете показателей (3:3) — город причисляется к «зонам равновесия» (табл. 4, рис. 5).

Таблица 4

Типология «вторых» и «третьих» городов СФО и ДФО

Table 4

|

Регион |

«Точки роста» |

«Зоны равновесия» |

«Депрессивные территории» |

|

Республика Алтай |

Майма |

Кош-Агач |

– |

|

Республика Тыва |

Чадан |

Ак-Довурак, Туран |

Шагонар |

|

Республика Хакасия |

– |

Саяногорск |

Черногорск, |

|

Алтайский край |

Бийск |

Рубцовск |

Новоалтайск |

|

Красноярский край |

Норильск, Канск, Железногорск |

Ачинск, Минусинск |

- |

|

Иркутская область |

Братск, Ангарск |

Усть-Илимск |

Усолье-Сибирское |

|

Кемеровская область |

- |

Новокузнецк, Ленинск-Куз-нецкий |

Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Междуреченск |

|

Новосибирская область |

Бердск |

Искитим |

Куйбышев |

|

Омская область |

Калачинск |

Тара, Исилькуль, Назы-ваевск |

Тюкалинск |

|

Томская область |

Северск |

Стрежевой |

– |

|

Республика Бурятия |

- |

Кяхта, Северобайкальск |

Закаменск, Гусиноозерск |

|

Республика Саха (Якутия) |

Мирный, Ленск |

Алдан |

Нерюнгри |

|

Забайкальский край |

- |

Борзя, Нерчинск |

Краснокаменск, Пе-тровск-Забайкальский |

|

Камчатский край |

Елизово |

Вилючинск |

– |

|

Приморский край |

Уссурийск, Большой Камень |

Артём, Находка |

Арсеньев |

|

Хабаровский край |

Комсомольск -на-Амуре |

Советская Гавань |

Амурск |

|

Амурская область |

Свободный |

Зея, Тында, Белогорск |

- |

|

Магаданская область |

Палатка |

Ола, Сусуман |

Сокол |

|

Сахалинская область |

Холмск, Оха |

Корсаков |

- |

|

Еврейская АО |

– |

Облучье, Николаевка |

– |

|

Чукотский АО |

- |

Билибино, Певек |

- |

Источник: разработано авторами.

Рис. 5. Опорный каркас систем расселения СФО и ДФО Fig. 5. Support frame of the Siberian and Far East settlement systems Источник: Отдел геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН.

«Точки роста» основываются на стратегии диверсифицированного развития, они способны оказать позитивное влияние на условия предпринимательской активности (инфраструктура, бизнес-климат) на смежных территориях. «Зоны равновесия» — территории относительно устойчивой самоорганизации населения (вахта, промыслы, малый и микро-бизнес), при невысоком (чаще нулевом) росте промышленного производства и среднего бизнеса. На «депрессивных территориях» в отли-

чие от «зон равновесия» настолько возможно критическое ухудшение ситуации, что без государственной поддержки они находятся на грани социальной катастрофы. Далее, были составлены матрицы перспективных сценариев развития систем расселения СФО и ДФО (табл. 5): «приоритетного» (активное государственное регулирование расселения); «прогрессивного» (свободная самоорганизация расселения) и «инерционного» (смешанная трансформация систем расселения).

Таблица 5

Матрицы сценариев развития систем расселения СФО и ДФО

Table 5

Matrices of scenarios for development of the Siberian and Far East settlement systems

|

Категории поселений |

Перспективные сценарии |

||

|

«Приоритетный» |

«Прогрессивный» |

«Инерционный» |

|

|

Сибирь |

|||

|

«Точки роста» |

Норильск, Канск, Братск, Железногорск, Северск |

Майма, Бийск, Калачинск, Бердск |

Чадан, Ангарск |

|

«Зоны равновесия» |

Кош-Агач, Усть-Илимск, Саяногорск |

Новокузнецк, Туран, Искитим, Тара, Исилькуль, Называевск |

Ак-Довурак, Рубцовск, Ачинск, Минусинск, Ле-нинск-Кузнецкий, Стрежевой |

|

«Депрессивные территории» |

Усолье-Сибирское |

Новоалтайск, Куйбышев, Тюкалинск |

Шагонар, Черногорск, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Междуреченск |

|

Дальний Восток |

|||

|

«Точки роста» |

Мирный, Большой Камень, Комсомольск-на-Амуре, Свободный, Холмск, Оха |

Палатка |

Ленск, Елизово, Уссурийск |

|

«Зоны равновесия» |

Вилючинск, Находка, Советская Гавань, Корсаков, Облучье, Билибино, Певек, Кяхта |

Алдан, Борзя, Нерчинск, Белогорск, Зея, Ола |

Северобайкальск, Артём, Тында, Сусуман, Николаевка |

|

«Депрессивные территории» |

Краснокаменск, Арсеньев, Закаменск |

Амурск |

Нерюнгри, Петровск-За-байкальский, Сокол, Гуси-ноозерск |

Источник: разработано авторами.

«Приоритетный» сценарий предполагает основной целью государственной политики закрепление населения и стимулирование миграционного притока бюджетными и внебюджетными инвестициями в производственную сферу и инфраструктуру. Это консервативный вариант, предполагающий сжатие освоенного пространства, концентрацию населения — как в наиболее, так и в наименее благополучных поселениях (ЗАТО, пор- ты, города присутствия оборонных заводов и крупных ресурсных и экспортно-ориентированных предприятий, приграничные территории), консервацию распределения экономической активности. «Прогрессивный» сценарий — это модель поляризованного развития, с высоким уровнем открытости экономики. Он основывается на конкуренции поселений за человеческий капитал (туристические центры, стабильные моногорода и обла- дающие перспективным потенциалом поселения). Причём, рост внешних инвестиций прямо пропорционален уровню бизнес-климата, качеству трудовых ресурсов и эффективности инфраструктуры, а рост внутренних инвестиций зависит от уровня образования и активности населения. Что же касается «инерционного» сценария, то его смысл заложен в самом названии — сохранение текущих тенденций функционирования систем расселения и экономики, сдержанное инвестиционное развитие, рамочное регулирование миграционных потоков (транзитные поселения, города-сателлиты региональных столиц и агломераций, моногорода с рисками ухудшения социально-экономического положения). Очевидно, что при налаживании эффективной транспортной связанности и неисполнения базовых деклараций развития поселений и обеспечения занятости следует ожидать оттока населения из таких поселений, особенно расположенных вне стратегически приоритетных территорий и не входящих в орбиты основных центров социально-экономической активности.

Выводы

Для Сибири и Дальнего Востока России трансформация систем расселения является одним из актуальнейших социально-экономических процессов, который оказывает влияние не только на экономику, но и на стратегию пространственного развития всей страны. Социологические исследования показывают, что данные макрорегионы могут продолжить терять население, и этот процесс подтверждается статистическими показателями. Как уже отмечалось выше, средняя плотность населения Сибири и Дальнего Востока составляет 1,17 и 3,89 человек/км2 соответственно при средней плотности по стране — 8,54 человек/км2 (и это в 6 раз ниже среднемировой). Без учёта территорий не пригодных для жизнедеятельности, плотность населения составляет 18–20

человек/км2, что однозначно недостаточно для интенсификации освоения реального жизненного пространства. Для активного пространственного развития 9 необходимо увеличить плотность населения минимум до среднемировых 50–55 человек/км2. Тем более что селективная трансформация10 систем расселения данных макрорегионов назрела давно. Их современное состояние — это материальное отражение исторических, социальных и экономических процессов, которые происходили на конкретных территориях много лет назад. При этом гражданам должны быть предоставлены различные возможности для выбора предпочтительного места жительства и дифференцированного размещения всех форматов социальной активности. Увеличение конфигураций и форм расселения с многообразной и привлекательной средой жизнедеятельности неразрывно связано с укреплением и качественным подъёмом малых и средних городов, преобразованием сельской местности.

Соответственно, для пространственного развития Сибири и Дальнего Востока необходим продуманный и эффективный механизм управления размещением населения, опирающийся, по нашему мнению, на развитие комплексов «вторых» и «третьих» городов регионов — как на пространственные или опорные каркасы систем расселения. Приведённая типология выделенных 72-х «вторых» и «третьих» городов на «точки роста», «зоны равновесия» и «депрессивные территории», а так же разработанные перспективные сценарии развития систем расселения — «приоритетный» (активное госрегулирование расселения), «прогрессивный» (свободная самоорганизация расселения) и «инерционный» (смешанная трансформация систем расселения), предполагают если не формирова- ние специальной государственной политики, то комплексный синхронизированный подход к развитию данных поселений.

Если сценарии будут реализовываться параллельно друг другу (в том или ином виде, но в порядке, указанном по типологии поселений), не вступая в конфронтацию, то это будет успешный вариант развития событий. В противном случае (реализация сценария в нарушение типологии поселений) — лучшим ожиданием станет очередной «нулевой» результат освоения бюджетных вливаний. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить «вторым» и «третьим» городам как локальным системам расселения максимальную возможность реализации их потенциала саморазвития. Для этого необходимо увеличить налоговую базу поселений и полномочия администраций. Чтобы муниципалитеты развивались, требуется наращивать доходы бюджетов и предоставить больше возможностей принимать самостоятельные решения.

Список литературы Сценарии развития систем расселения Сибири и Дальнего Востока России до 2030 года

- Ягельский, А. География населения / А. Ягельский. — Москва : Прогресс, 1980.— 383 с.

- Ходжаев, Д.Г. Эффективность расселения: проблемы и суждения / Д. Г. Ходжаев, В. С. Вишнякова, Н. К. Глабина. — Москва : Мысль, 1983.— 276 с.

- Давидович, В.Г. Планировка городов и районов / В. Г. Давидович. — Москва : Стройиздат, 1964.— 326 с.

- Смоляр, И.М. Формирование системы группового расселения и совершенствование окружающей среды / И. М. Смоляр.—Киев : Будивельник, 1973.— 111 с.

- Хорев, Б. С. Проблемы городов / Б. С. Хорев. — Москва : Мысль, 1975.— 428 с.

- Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев.—Москва : Мысль, 1983.— 290 с.

- Смирнягин, Л.В. Районы США / Л. В. Смирнягин. — Москва : Мысль, 1989.— 379 с. ISBN 5-24400158-2.

- Фомин, М.В. Демографические прогнозы и корректность статистики пространственного развития Сибири и Дальнего Востока России / М. В. Фомин // Народонаселение.— 2019.— № 3. — С. 15-29. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-0024.

- Григорьев, Л. М. Синтетическая классификация регионов: основа региональной политики / Л. М. Григорьев, Ю. В. Урожаева, Д. С. Иванов. // Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации.—Москва : ТЭИС, 2011.— 357 с. ISBN 978-5-7218-1187-6.

- Россия. Пространственное развитие: Доклад. 2004. — Москва : Архитектура-С, 2004.— 128 с. ISBN 5-9647-0051-9.

- Лаппо, Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение / Г. М. Лаппо // Известия АН СССР. Серия географическая.— 1983.— № 5.— С. 16-28.

- Смирнягин, Л.В. Система расселения России: тенденции к переменам / Л. В. Смирнягин. // Городской альманах. Т. 4.—Москва : Фонд Институт экономики города, 2009. — С. 200-209.

- Фомин, М. В. Пространственный каркас Сибири и Дальнего Востока России в условиях демографического сжатия: «вторые» и «третьи» города / М. В. Фомин, В. А. Безвербный. // Научное обозрение. Сер. 2. Гуманитарные науки.— 2018.— № 6.— С. 33-53.