Считают ли современные российские женщины себя одинокими?

Автор: Гневашева Вера Анатольевна, Ильдарханова Чулпан Ильдусовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Архитектоника авторского исследования отражает парадоксы общественного сознания, касающиеся восприятия феномена социального одиночества через призму полноты семьи и наличия детей. Прерогатива материального достатка во имя перспектив будущего семейного благополучия в условиях современного рынка труда в ряде случаев приводит к социальному одиночеству, когда возмещающим результатом жизненного цикла женщины выступает профессиональная состоятельность при отсутствии семьи и детей. Социальное одиночество начинает утрачивать негативный контекст в восприятии самого индивида, что выражается в увеличении доли россиян в возрасте от 30 до 45 лет, ни разу не состоявших в браке. Авторы раскрывают женские рефлексии феномена социального одиночества в контексте существующих семейных конструктов, а также аспекты стигматизации матерей-одиночек и детей, растущих без отца. Объективно и с позиции интересов демографической политики РФ откладывание важных демографических событий на более поздние возраста увеличивает риски социального одиночества, выраженные в меньших шансах создания семьи и рождения детей. Исследование направлено на выяснение особенностей восприятия социального одиночества женщинами, идентификацию ими своей роли в обществе, значимости для них основных социальных позиций, их желания быть причастными тем или иным социальным группам. Результаты исследования представлены на основе проведенного общероссийского социологического опроса. Первичная обработка полученных эмпирических данных позволила сделать ряд выводов относительно ценностных ориентаций женщин и формирования ими социального поведения в контексте построения профессиональной, семейной и брачной жизненной траектории. Исследовательский фокус представления результатов ориентирован на поиск путей минимизации социального одиночества в общественных представлениях.

Социальное одиночество, семья, женщины, репродуктивное и брачное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/143179978

IDR: 143179978 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.3

Текст научной статьи Считают ли современные российские женщины себя одинокими?

Первые десятилетия XXI в. показали, что обеспечение устойчивого социальноэкономического развития регионов России невозможно без адаптации мер демографической политики к изменяющимся условиям, когда эффект роста рождаемости от реализации конкретных мер со временем нивелируется внешними и внутренними факторами. Например, значимый положительный эффект материнского капитала на второго и последующих детей, проявившийся в конце первого десятилетия XXI в., постепенно снижался, а к концу второго десятилетия возникла необходимость разработки мер поддержки рождения первенцев, что обусловило запуск материнского капитала на первого ребёнка. Однако, оказываемая поддержка рождения первого и даже второго ребёнка не позволяет в ближайшем будущем обеспечить рост рождаемости. Противостоять естественной убыли населения можно только повышая уровень рождаемости за счёт увеличения детности семей. Процесс этот сложный и многогранный, и одним из основных его условий является изменение репродуктивного поведения населения.

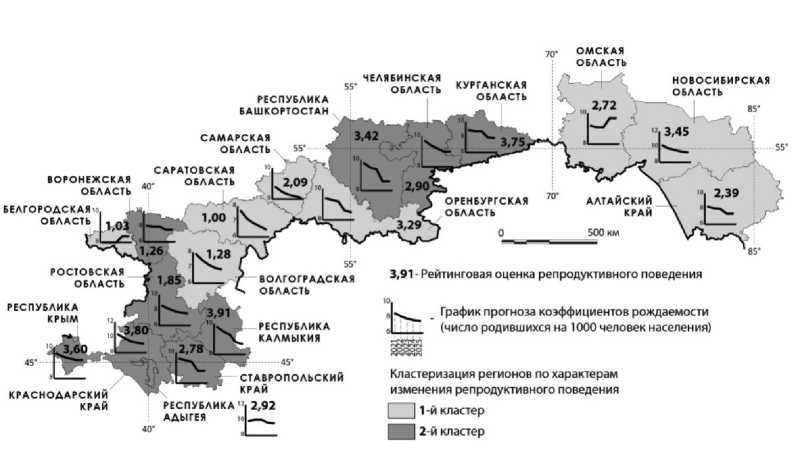

Территория исследования представлена 18 степными регионами России (области Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Курганская, Челябинская, Новосибирская, Омская, республики Адыгея, Калмыкия, Башкортостан, Крым и края Краснодарский, Ставропольский, Алтайский) [1, с. 921]. Объектом исследования является население степных регионов, предметом исследования — его репродуктивное поведение. Демографические риски для развития обширных приграничных территорий степной зоны страны обусловлены сокращением населения и уменьшением доли молодых людей в его структуре. Снижение численности населения, вступающего в трудоспособный возраст, серьёзно осложняет ситуацию на рынке труда, представляя собой один из сдерживающих факторов ре- гионального социально-экономического развития.

Материалы и методы

Вопросы репродуктивного поведения и убыли населения в России, являются стратегическими для устойчивого развития страны. На уровне Правительства России разработан Национальный проект «Демография» и связанные с ним программы1. Отечественными учёными по данной проблеме опубликовано значительное количество работ, в которых рассматриваются различные подходы и критерии изучения демографической ситуации в России и проведено сравнение её показателей с мировыми2.

Вопросы развития демографических процессов в степных регионах России освещены в работах О. С. Рудневой и А. А. Соколова. Ими дана оценка состояния демографической безопасности регионов степной зоны, при которой анализ проводился на основе показателей рождаемости, смертности и естественного прироста населения. В результате авторами было выявлено, что демографическая ситуация в большинстве регио- нов степной зоны оценивается как кризисная, но с тенденцией к улучшению и переходу в предкризисную [10]. Проводя анализ качества жизни сельского населения в степной зоне России, выраженного в косвенных показателях (уровень смертности, развитие здравоохранения и образования), авторы выявили, что инфраструктура является значительным фактором эффективного экономического роста региона и повышения жизненного уровня населения [11]. На примере одного из субъектов степной зоны (Оренбургской области) О. Г. Павловская и А. К. Екимов с целью выявления закономерностей тенденции демографической ситуации, определили значения 23 признаков, отражающих социально-экономические показатели. Полученные данные были обработаны методом факторного анализа [12].

При составлении базы данных по 18 регионам степной зоны были использованы показатели из открытых источников Росстата, отражающие репродуктивное поведение населения. В её основу легли статистические сборники: «Регионы России», «Демографические ежегодники», а также данные, собранные из «Витрины статистических данных» за период 2019-2020 годов. Для анализа рождаемости населения расчёты проводились за 1990-2020 годы3. Расчёты производились с помощью прикладного программного пакета для эконометрического моделирования Gretl. Для установления существенности различий в показателях репродуктивного поведения степных регионов в 2019 и 2020 гг. были использованы критерий Фишера и критерий знаковых рангов Уилкоксона [13]. В силу того, что обычное сравнение средних значений показателей, в том числе и репродуктивного поведения и выводы по ним являются в определённой степени субъективными, авторами были использованы непараметрические критерии определения существенности различий. Используемые критерии не требуют нормального распределения совокупности и используются при объёмах выборки не превышающих 25 наблюдений.

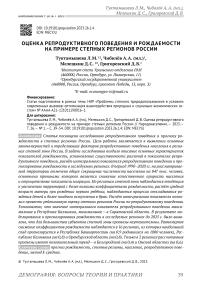

Для описания основных характеристик исследуемого показателя использовался визуальный метод «ящик с усами» (Boxplot) [14]. Он был разработан Д. Тьюки более 50 лет назад и с тех пор повсеместно применяется статистиками как самостоятельный метод для наглядного и доступного изложения характеристик распределения. «Ящик с усами» имеет ряд преимуществ и позволяет увидеть аномально высокие или низкие значения, изменения размаха колебаний, разместить на одном графике данные распределения более чем за один период. Края «усов» диаграммы соответствуют минимальному и максимальному значению показателя в выборке, расстояние между ними соответствует размаху вариации. Нижний край ящика соответствует 25% процентилю (1-й квартиль), верхний край — 75% процентилю (3-й квартиль). Внутри ящика отмечена медиана, которая показывает значение показателя, делящего ранжированный ряд пополам. При смещении медианы к какому-то краю ящика или при разной длине усов можно говорить об асимметрии распределения.

Интегральный показатель репродуктивного поведения рассчитан как линейная комбинация пяти показателей (xi — рождаемость; — число родившихся 3-ми и более; хз — суммарный коэффициент рождаемости; Х4 — возрастной коэффициент рождаемости до 30 лет; x5 — возрастной коэффициент рождаемости после 30 лет), характеризующая латентный показатель с разными весами. Вес показателю присваивается в зависимости от важности признака для формирования интегрального показателя [15; 16, с. 447]. Весовые коэффициенты представляют собой элементы собственного вектора (соответствующего наибольшему собственному числу) корреляционной матрицы исходных признаков. При этом весовые коэффициенты удовлетворяют свойству нормированности — сумма их квадратов равна 1. Интегральный показатель разрабатывается на основе данных приведённых в безразмерный (сопоставимый) вид на

Dmitry S. Meleshkin, Dmitry V. Grigorevsky

POPULATION. VOL. 26. NO.1. 2023

основе центрирования и нормирования, то есть применяется процедура позволяющая сопоставить не сопоставимые показатели. Сведение в интегральный показатель производится с учётом вклада каждого показателя в общую дисперсию.

Использование первой главной компоненты метода главных компонент позволяет не только объективно оценить эти веса, исходя из вклада вариации призна-

2. = W^X., + W„X.„ + W, где — веса пропорционально вкладу каждого j-го исходного показателя в интегральный показатель; — значение j-го показателя для i-го региона.

Для выделения однородных групп регионов по типу изменения репродуктивного поведения населения использован кластерный анализ 4. Предварительное число кластеров определено на основе метода Уорда, не требующего задания числа кластеров. Окончательное разделение проведе- ков, но и решить проблему дублирования информации, то есть мультиколлинеарности. Первая главная компонента может быть использована как интегральный показатель в случае, если она позволит учесть не менее 55% информации, которые несут исходные показатели. Значения интегрального показателя z, определяются по формуле:

VW4Xi4+w5x«> , (!)

но на основе метода k-средних, так как он требует задания числа кластеров, но даёт более устойчивый результат по сравнению с иерархическим методом. Кластерный анализ выполнен на основе данных абсолютного изменения указанных пяти показателей с 2019 по 2020 годы. Метод прогнозирования основан на методологии Бокса-Дженкинса моделей авторегрессии. Общий вид модели авторегрессии:

АПг =a1Ant_1+Yfei+e(, (2)

где — прирост рождаемости в степном регионе РФ; – параметр авторегрессии; У — параметр при переменной-переключателе; — — переменная переключатель, которая принимает значение 1 в периоды, в которых наблюдались самые низкие значения рождаемости по регионам (с 1993 по 2000 гг. и с 2020 по 2021 гг.) и 0 в другие периоды; — регрессионный остаток (случайная ошибка отклонения реального значения от модельного) 4. Оценка параметров осуществлялось точным методом максимального правдоподобия в программном продукте Gretl. Выбор переключателя осуществлён на основе применения классификации без учителя к данным по рождаемости по степным регионам, где объектами выступили годы, а признаками классификации регионы. Параметры модели содержательно не интерпретируются, а преимущество модели состо- ит в адаптивности и высоком качестве модели в краткосрочном прогнозировании.

Результаты и обсуждение

Анализ абсолютных и относительных данных выбранных показателей за период с 2019 по 2020 гг. показал рост числа родившихся детей по очерёдности рождения третьими и более в 15 исследуемых регионах, кроме Саратовской и Омской областей, Алтайского края. Максимальные значения прироста наблюдаются в Республике Башкортостан и Челябинской области — 980 и 697 родившихся третьими и далее по очерёдности рождения детей соответственно. Наибольшее снижение произошло в Алтайском крае, где с 2019 по 2020 гг. число родившихся третьими и более детей снизилось на 180 человек. Стоит отметить, что если рассматривать этот показатель относительно общего числа рождённых, то рост наблюдается повсеместно. Так, в Челябин-

Мелешкин Д. С., Григоревский Д. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

ской области, республиках Башкортостан и Калмыкия доля рождённых третьими и более к общему числу рождённых увеличилась на 0,03%, в 9 исследуемых субъектах — на 0,02%, в 6 — на 0,01%.

Показатель числа родившихся детей у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, демонстрирует отрицательные значения в 11 регионах степной зоны. В Омской и Оренбургской областях родилось на 352 и 241 соответственно ребёнка меньше за рассматриваемый период. Высокий рост зафиксирован в Ставропольском крае (210 человек) и Алтайском крае (146 человек). Суммарный коэффициент рождаемости сокращается в более половине степных регионов. Так, максимальное снижение произошло в Саратовской и Белгородской областях — на 0,05 детей на 1 женщину. Повышение коэффициента произошло в Республике Адыгея — на 0,08. В 8 субъектах мезорегиона произошло снижение численности детей, родившихся живыми, на 1000 женщин в возрасте как до 30 лет, так и после. В областях Белгородской (на 2,0 до 30 лет и на 1,2 после 30 лет) и Саратовской (на 2,5 и на 0,8 соответственно) снижение максимальное. В 5 регионах степной зоны России женщины в возрасте до 30 лет стали рожать меньше, в отличие от женщин после 30 лет, например, в Курганской области женщины в возрасте до 30 лет в 2020 г. родили на 3 ребёнка меньше, чем в 2019 г., а женщины после 30 лет — на 2 больше. В Ростовской области и Ставропольском крае складывается обратная ситуация, женщины в возрасте до 30 лет стали рожать больше, а после 30— меньше. Рост по этим двум показателям отмечен в Республиках Калмыкия (на 4,8 до 30 лет и на 1,8 после 30 лет), Адыгея (2,4 и 2,2), Башкортостан (0,1 и 0,6).

Для анализа репродуктивного поведения населения степных регионов на основе существенности различий для данных за 2019 и 2020 гг. использованы непараметрические критерии знаков Фишера и критерий знаковых рангов Вилкоксона (табл. 1).

Таблица 1

Результаты проверки гипотезы об отсутствии различий между данными за 2019 и 2020 годы

Table 1

Results of testing the hypothesis about the absence of differences between the data for 2019 and 2020

|

Показатель репродуктивного поведения |

Критерий знаков Фишера (p-value вероятность принятия нулевой гипотезы об отсутствии различий) |

Критерий знаковых рангов Вилкоксона p-value вероятность принятия нулевой гипотезы об отсутствии различий) |

|

Рождаемость, число родившихся на 1000 человек населения |

Существенные различия на уровне значимости 1%, (р=0,000407) |

Существенные различия на уровне значимости 1%, (р=0,001177) |

|

Число родившихся 3-ми и более, человек |

Существенные различия на уровне значимости 1%, (р=0,009522) |

Существенные различия на уровне значимости 1%, (р=0,004970) |

|

Число родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, человек |

Нет существенных различий, (р=0,479500) |

Нет существенных различий, (р=0,184085) |

|

Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на 1 женщину |

Нет существенных различий, (р=0,238593) |

Нет существенных различий, (р=0,150673) |

|

Возрастной коэффициент до 30 лет, число родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте до 30 лет |

Существенные различия на уровне значимости 10%, (р=0,098960) |

Существенные различия на уровне значимости 10%, (р=0,055339) |

|

Возрастной коэффициент после 30 лет, число родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте после 30 лет |

Нет существенных различий, (р=0,813664) |

Нет существенных различий, (р=0,878851) |

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

Dmitry S. Meleshkin, Dmitry V. Grigorevsky

POPULATION. VOL. 26. NO.1. 2023

В качестве нулевой гипотезы принято отсутствие существенных различий в среднем уровне исследуемого показателя для 2019 и 2020 годов. Альтернативная гипотеза — в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в исследуемом показателе произошёл существенный сдвиг в средних. Нулевая гипотеза принимается, если p-value (вероятность принятия нулевой гипотезы) больше 0,05 (уровень значимости 5%). Если нулевая гипотеза отвергается, то произошёл существенный сдвиг в средних в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в исследуемом показателе. В 2020 г. существенные различия наблюдались в показателях рождаемости, числе родившихся третьим ребёнком и более у женщины, а также возрастном коэффициенте рождаемости до 30 лет. Таким образом, можно сделать вывод, что женщины моложе 30 лет отложили решение о рождении детей на более поздний период.

Для визуального представления изменения распределения показателя «Рождаемость» (в ‰) в степных регионах в 2019 и 2020 гг. использован метод «ящика с усами» (рис. 1).

Построение двух ящиков позволяет

Рис. 1. График «ящик с усами» (рождаемость в ‰)

Fig. 1. Boxplot (birth rate in ‰)

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Рос-

стата.

проводить сравнения в изменениях показателя в двух совокупностях. Из графика следует, что в 2020 г. существенно возросла вариация между квартилями коэффициента рождаемости в регионах. Так в 2019 г. нижний квартиль рождаемости составил 9‰, а верхний — 10‰, в 2020 г. эти показатели составили уже 8,6‰ и 9,9%о, максимальный коэффициент ро ждаемости упал с 10,8^ до 10,5^, а минимальный коэффициент рождаемости — с 8,3‰ до 7,7‰.

Репродуктивное поведение рассматривается как сводная характеристика пяти показателей (рождаемость, число родившихся 3ми и более; суммарный коэффициент рождаемости; возрастной коэффициент рождаемости до 30 лет; возрастной коэффициент рождаемости после 30 лет), неподдающаяся непосредственному количественному измерению. Построение интегрального показателя позволяет провести рейтинговую оценку степных регионов РФ по репродуктивному поведению. Интегральный показатель рассчи- тан на основе метода первой главной компоненты. Формула линейной комбинации интегрального показателя с рассчитанными весовыми коэффициентами выглядит следующим образом:

z. = 0,237*, + 0,167*, +0,254*, + 0,231*л +0,238*, , (3)

I 1 2 о 4 и

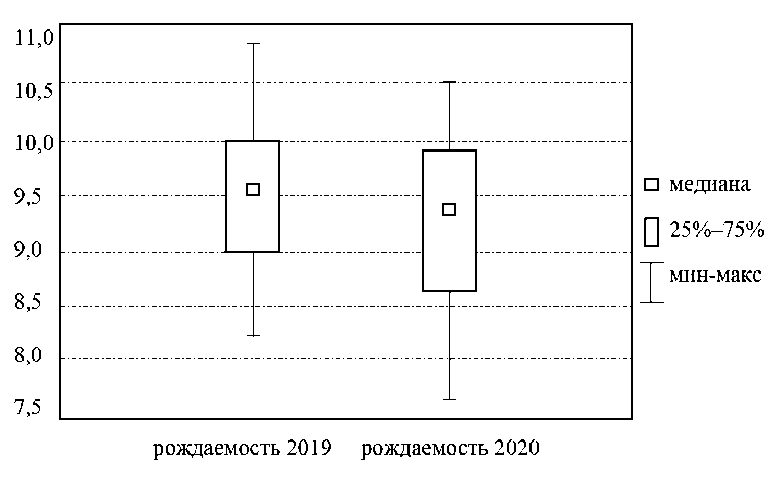

Полученные значения интегрального показателя не имеют единиц измерения и используются только для присвоения рейтинга региона в зависимости от репродуктивного поведения (табл. 2). Для удоб- ства рейтинг регионов рассчитан от 1 путём суммирования значений интегрального показателя с поправочным коэффициентом (2,635873052) — рис. 2.

Выявление однородных групп иссле-

Таблица 2

Рейтинговая оценка регионов степной зоны России по репродуктивному поведению

Table 2

Rating assessment of the regions of the steppe zone of Russia by reproductive behavior

|

Регион |

Значение интегрального показателя |

Рейтинг |

|

Саратовская область |

-1,63587 |

1,00 |

|

Белгородская область |

-1,60386 |

1,03 |

|

Воронежская область |

-1,37408 |

1,26 |

|

Волгоградская область |

-1,35498 |

1,28 |

|

Ростовская область |

-0,7882 |

1,85 |

|

Самарская область |

-0,54705 |

2,09 |

|

Алтайский край |

-0,24815 |

2,39 |

|

Омская область |

0,086144 |

2,72 |

|

Ставропольский край |

0,146285 |

2,78 |

|

Челябинская область |

0,260133 |

2,90 |

|

Республика Адыгея |

0,281491 |

2,92 |

|

Оренбургская область |

0,658087 |

3,29 |

|

Республика Башкортостан |

0,788176 |

3,42 |

|

Новосибирская область |

0,811949 |

3,45 |

|

Республика Крым |

0,965966 |

3,60 |

|

Курганская область |

1,115246 |

3,75 |

|

Краснодарский край |

1,166652 |

3,80 |

|

Республика Калмыкия |

1,272065 |

3,91 |

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

Dmitry S. Meleshkin, Dmitry V. Grigorevsky

POPULATION. VOL. 26. NO.1. 2023

4,00

Рис. 2. Рейтинговая оценка степных регионов России по репродуктивному поведению Fig. 2. Rating assessment of the steppe regions of Russia by reproductive behavior

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

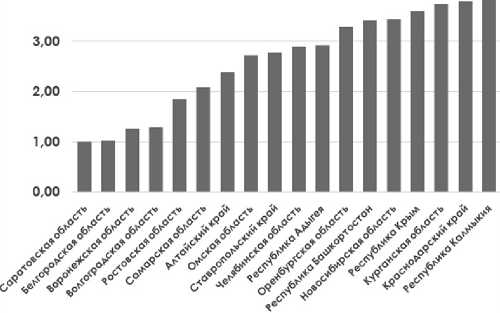

дуемых регионов по характеру изменения репродуктивного поведения населения демонстрирует проведённый кластерный анализ. По методу k-means степные регионы разделились на два кластера по 8 и 10 субъектов РФ в зависимости от изменения репродуктивного поведения по итогам пандемийного 2020 года. 1-й кластер включает в себя регионы: Белгородская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Новосибирская, Омская области и Алтайский край. Во 2-й кластер вошли регионы: Воронежская, Ростовская, Курганская и Челябинская области, Республики Адыгея, Калмыкия, Крым и Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края, в которых суммарный коэффициент рождаемости вырос в 2020 г. по сравнению с 2019 г., выросла доля рождённых третьими и более к общему числу рождённых, а также выросли возрастные коэффициенты рождаемости до и после 30 лет на 0,15 и 0,76 соответственно. В регионах 1-го кластера проживает в среднем 71,3% городского населения, а в регионах 2-го кластера это показатель — 60,3%. На рис. 3 показан график средних центри-ровано-нормированных значений при- знаков, который наглядно демонстрирует разный характер изменения репродуктивного поведения в регионах. График средних значений позволяет выявить характерные особенности для каждого кластера и охарактеризовать основные черты регионов, отнесённые к кластерам.

Согласно данным представленным в табл. 3 можно увидеть, что и в 1-м, и во 2-м кластере в среднем наблюдалось снижение рождаемости –0,48‰ и –0,14‰ соответственно, однако во 2-м кластере это снижение несущественно (в Республике Адыгее, вошедшей в этот кластер, в 2020 г. наблюдался прирост рождаемости на 0,4‰). В обоих кластерах возросла доля рождённых третьими и более по счету родившихся у одной матери детей. Что касается возрастных коэффициентов рождаемости, то в 2020 г. наибольшее снижение наблюдалось в среднем коэффициенте рождаемости матерей до 30 лет в первом кластере (–1,575‰). При этом в регионах 2-го кластера этот показатель возрос на 0,15‰. Это значит, что в 2020 г. женщины регионов 1-го кластера в возрасте до 30 лет в большей степени предпочитали не заводить детей. На это указывает и среднее значение числа

Мелешкин Д. С., Григоревский Д. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

0.80

Рис. 3. График средних центрировано-нормированных значений абсолютных приростов (снижений) в 2020 году показателей репродуктивного поведения населения степных регионов по сравнению с данными 2019 года

Fig. 3. Graph of average centered-normalized values of the absolute increases (decreases) in 2020 in indicators of the reproductive behavior of the population of the steppe regions compared to 2019 data Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

абортов. Расчёты показали, что на 100 ро- а во 2-м кластере 33 аборта.

дов в 1-м кластере приходилось 43 аборта, Анализ общего коэффициента ро-

Таблица 3

Средние значения изменения показателей репродуктивного поведения в степных регионах в 2020 году по сравнению с 2019 годом

Table 3

Average values of increases (decreases) in indicators of reproductive behavior in the steppe regions in 2020 compared to 2019

|

Кластер |

Ь О So go |

5 § X X |

X 0J ^ X о 5 X ш” ? 5 5sxz х s z О Z Ф < =■5 § 5 ° |

X К 1 О и Ш I X X нога з Ь “ “ о о S и н о х о = 5^£ |

ф ь X х о га = ш z -е- 5 |

X х Ш

о m * ст со о о ^ о. |

ь Н >Н X 1- 5 о Ф U 1- z О О х ф ю о “ СО о о ° |

|

Средние значения абсолютных приростов (снижений) в 2020 году по сравнению с 2019 годом |

|||||||

|

Кластер 1 |

-0,4875 |

9,125 |

0,015 |

-152,5 |

-0,03463 |

-1,575 |

-0,7 |

|

Кластер 2 |

-0,14 |

360,7 |

0,021 |

25,6 |

0,011 |

0,15 |

0,76 |

|

Средние значения показателей в 2020 году |

|||||||

|

Кластер 1 |

8,77 |

5197,9 |

0,254 |

4277,7 |

1,383 |

55,9 |

27,01 |

|

Кластер 2 |

9,56 |

6584,3 |

0,288 |

4939,5 |

1,488 |

59,9 |

29,25 |

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

Dmitry S. Meleshkin, Dmitry V. Grigorevsky

POPULATION. VOL. 26. NO.1. 2023

ждаемости проводился за 1990–2021 гг. по 17 степным регионам, кроме Республике Крым из-за отсутствия статистических данных за рассматриваемый период. Графики динамики коэффициентов рождаемости в1990–2021 гг. всех исследуемых регионов имеют «волнообразный вид», с экстремумами максимума в 1990 и 2014 гг. и экстремумами минимума в 1999 и 2020 годах. По результатам прогнозирования, согласно модели (2), в большинстве степных регионов ожидается снижение рождаемости в ближайшие два года, что будет связано с кризисными явлениями, связанными с эпидемиологи- ческой и внешнеполитической ситуацией. К концу прогнозируемого периода в ряде регионов будет наблюдаться замедление падения рождаемости и сохранении его на одном уровне, что будет связано с тем, что в фертильный возраст входят поколения детей начала 2000-х гг., когда начался рост рождаемости в РФ (табл. 4). Пространственное распределение результатов исследования представлено на картосхеме дифференциации регионов степной зоны России по репродуктивному поведению (рис. 4).

Таблица 4

Результаты моделирования и прогнозирования рождаемости в степных регионах до 2025 года

Table 4

Results of fertility modeling and forecasting in the steppe regions till 2025

|

Регион |

Оценка параметра при авторегрессии (расчётное значение av ) |

Оценка параметра при переменном переключателе (расчётное значение 1 ) |

Прогноз общих коэффициентов рождаемости в ‰ |

|||

|

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|||

|

Белгородская область |

0,658 |

-0,361 |

8,0 |

8,0 |

8,4 |

8,4 |

|

Воронежская область |

0,629 |

-0,384 |

8,0 |

8,0 |

7,6 |

7,6 |

|

Республика Адыгея |

0,535 |

0,591 |

10,1 |

10,1 |

9,6 |

9,6 |

|

Республика Калмыкия |

0,688 |

0,426 |

9,5 |

9,3 |

8,8 |

8,7 |

|

Краснодарский край |

0,668 |

0,663 |

9,9 |

9,5 |

9,3 |

9,2 |

|

Волгоградская область |

0,704 |

0,568 |

7,5 |

7,2 |

7,0 |

6,9 |

|

Ростовская область |

0,658 |

0,565 |

8,2 |

7,9 |

7,7 |

7,6 |

|

Ставропольский край |

0,529 |

0,586 |

9,5 |

9,4 |

8,8 |

8,8 |

|

Республика Башкортостан |

0,655 |

0,618 |

9,5 |

9,4 |

8,6 |

8,6 |

|

Оренбургская область |

0,651 |

0,561 |

9,3 |

9,2 |

8,6 |

8,5 |

|

Самарская область |

0,581 |

0,541 |

8,5 |

8,3 |

8,2 |

8,1 |

|

Саратовская область |

0,661 |

0,754 |

7,2 |

6,9 |

6,7 |

6,5 |

|

Курганская область |

0,685 |

0,793 |

8,8 |

8,8 |

8,0 |

7,9 |

|

Челябинская область |

0,621 |

0,622 |

9,4 |

9,2 |

9,0 |

9,0 |

|

Алтайский край |

0,685 |

0,435 |

8,1 |

8,0 |

7,4 |

7,4 |

|

Новосибирская область |

0,684 |

0,448 |

9,8 |

9,6 |

9,4 |

9,3 |

|

Омская область |

0,546 |

-0,588 |

9,1 |

9,1 |

9,7 |

9,7 |

|

Республика Крым |

0,623 |

- |

9,4 |

9,3 |

9,2 |

9,2 |

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

Мелешкин Д. С., Григоревский Д. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

Рис. 4. Дифференциация регионов степной зоны России по репродуктивному поведению

Fig. 4. Differentiation of the regions of the steppe zone of Russia by reproductive behavior Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.

В результате кластерного анализа выявлены и сгруппированы регионы со схожим характером изменения (в 2020 г. по сравнению с 2019 г.) репродуктивного поведения населения, причём картосхема показывает, что регионы 1-го кластера приурочены к западной и восточной части территории, а регионы 2-го кластера — к центральной и юго-западной части. Картосхема демонстрирует не только региональные диспропорции распределения индексов, но и различия результатов применяемых методов за счёт введения дополнительных коэффициентов, отражающих степень влияния каждого показателя на интегральный. Кластеризация проведена для выявления групп регионов и не в полной мере коррелирует с интегральным показателем. Так, в 1-й кластер, характеризующийся снижением исследуемых показателей, вошли регионы с интегральными рейтингами выше среднего: области Новосибирская (2,71) и Оренбургская (2,66), а во 2-й кластер с интегральными показателями ниже среднего вошли области Ростовская (1,21) и Воронежская (0,63).

Выводы

Результаты прогноза рождаемости неутешительны для большинства регионов степной зоны России. Равномерное снижение коэффициентов рождаемости наблюдается в 16 регионах, из которых наибольший спад прогнозируется в Республике Башкортостан — на 0,9‰, Республике Калмыкия (на 0,8%о) и Оренбургской области (на 0,8^). Только в 2 регионах рассчитанные прогнозы имеют положительный тренд — в Белгородской (на 0,4%о) и Омской областях (на 0,6‰).

Анализ возрастных коэффициентов рождаемости проводился по данным 2000– 2020 годов. Экстремумы минимумов возрастных коэффициентов рождаемости у женщин, как до, так и после 30 лет во всех регионах степной зоны России приходятся на начало исследуемого периода. Период с 2014 по 2015 гг. характеризуется тем, что

Dmitry S. Meleshkin, Dmitry V. Grigorevsky

POPULATION. VOL. 26. NO.1. 2023

в большинстве регионов наблюдался рост рождаемости у женщин в возрасте до 30 лет, а период с 2015 по 2016 гг.—рост рождаемости у женщин в возрасте после 30 лет. Таким образом, пик рождаемости пришёлся на 2015 г., после которого фиксируется повсеместный спад, в некоторых регионах он доходит до уровня 2000 года. Среди всех исследуемых регионов наибольшие значения коэффициентов рождаемости до 30 лет в областях Курганской (97,2 родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте до 30 лет в 2013 г.) и Оренбургской (92,2 родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте до 30 лет в 2013 г.), а после 30 лет—в Курганской области (37,1 родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте после 30 лет в 2015 г.) и Республике Башкортостан (36,3 родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте после 30 лет в 2014 г.).

В период 1990-2020 гг. на рассматриваемой территории отмечается общее сокращение численности населения на 847 тыс. человек, основными причинами которого является снижение естественного прироста населения и отрицательные показатели миграции. Если в 1990 г. численность трудоспособного населения составляла 25,3 млн. человек, то в 2020 г. этот по-

казатель составил 24,6 млн. человек. Для понимания внутренних закономерностей и специфики самого процесса воспроизводства населения в степной зоне России необходимо более углублённое изучение происходящей трансформации в возрастной структуре населения.

Возможности увеличения численности населения рассматриваемой территории напрямую зависят от развития демографического потенциала и наличия благоприятных условий и факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения. Вместе с этим, миграционная убыль оказывает влияние не только с точки зрения современных потерь численности населения, но и влияет на то, каким оно будет в будущем. По регионам степной зоны наблюдается тенденция к увеличению территорий с более низкими коэффициентами рождаемости, растёт средний возраст матери при рождении первого ребёнка, наблюдаются процессы откладывания рождения детей и более позднего вступления в брак. Настоящее исследование может быть дополнено исследованиями репродуктивного поведения на основе социологических обследований ключевых (модельных) территорий степной зоны.

Список литературы Считают ли современные российские женщины себя одинокими?

- Ялом, И. Д. Экзистенциальная психотерапия / И. Д. Ялом. — Москва, 2014.— 574 с.

- Бердяев, Н.А. Самопознание / Н. А. Бердяев.—Москва : Эксмо, 2021.— 544 с.

- Сартр, Ж.—П. Экзистенциализм — это гуманизм: пер. с фр. М. Грецкого / Ж. — П. Сартр.— Москва : Издательство иностранной литературы, 1953.— 42 с.

- Лабиринты одиночества: сб. статей / пер. с англ., сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского.— Москва : Прогресс, 1989.— 624 с.

- Поварёнков, Ю.П. Системогенетическая концепция профессионального становления человека / Ю. П. Поварёнков. — Москва : Институт психологии РАН, 2005.— С. 360-384. EDN: SFTDUT

- Zilboorg, G. Loneliness / G. Zilboorg //Atlantic Monthly. — January 1938. — Р. 45-54.

- Sullivan, H. S. The interpersonal theory of psychiatry / H. S. Sullivan. — New York : Psychology Press, 2001.— 416 p.

- Reichmann, F.F. Loneliness / F. F. Reichmann // Psychiatry.— 1959.—Vol. 22. — No. 1. — P. 1-15. DOI: 10.1080/00332747.1959.11023153

- Роджерс, К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области практической / К. Роджерс. — Москва : Психотерапия, 2006.— 507 с.

- Корчагина, С.Г. Психология одиночества: учебное пособие / С. Г. Корчагина. — Москва : Московский психолого-социальный институт, 2008.— 228 с. EDN: TSTLQV

- Risman, D., Denney R., Glazer N. The lonely crowd / D. Risman, R. Denney, N. Glazer. — New Haven : Yale University Press, 1950.— 188 p.

- Смирнова, А. О. Социальное одиночество: сущность, типы, причины, методы преодоления / А. О. Смирнова // Вестник РГГУ.— 2010.— № 3(46). — С. 161-175.

- Перлман, Д. Теоретические подходы к одиночеству / Д. Перлман // Лабиринты одиночества / сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. — Москва : Прогресс, 1989. — 624 с.

- Пепло, Л. Одиночество и самооценка / Л. Пепло, М. Мицели, Б. Мораш // Лабиринты одиночества / сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского.—Москва : Прогресс, 1989.— 623 с.

- Sadler, W. А. Existence and love: new approach in existential phenomenology / W. А. Sadler. — New York : Charles Scribner's Sons, 1969.— 427 p.

- Jhonson, S. С. Hierarchical clustering schemes / S. С. Jhonson // Psychometrika.— 1967. — No. 32.— P. 241-254.

- Шамионов, Р.М. Субъектное благополучие личности / Р. М. Шамионов. — Саратов, 2008.— 296 с.