Селекция на повышение иммунитета при создании новых сортов сои

Автор: Фокина Евгения Михайловна, Разанцвей Дина Раисовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - изучить иммунологические свойства рабочей коллекции и местных образцов сои, выявить источники устойчивости к болезням в условиях южной зоны Амурской области для создания иммунных сортов. Фитопатологическая оценка по определению степени устойчивости к бактериозу, септориозу, церкоспорозу, пероноспорозу, филлостектозу и корневой гнили в условиях естественного инфекционного фона проводилась в 2010-2021 гг., в период массового цветения растений. Наиболее благоприятными для развития возбудителей септориоза, пероноспороза и церкоспороза были избыточно влажные годы (2010, 2013, 2018, 2019, 2020 и 2021). В период исследований проявление филлостиктоза и бактериоза на изучаемых образцах сои носило незначительный характер, 80 % проанализированного материала характеризовалось устойчивостью и слабой восприимчивостью к корневой гнили. На основании иммунологического анализа были выделены генетические источники устойчивости: к септориозу (24 образца), пероноспорозу (31 образец), церкоспорозу (29 образцов), и корневой гнили (18 образцов), ряд из которых были включены в скрещивания. За период 2010-2021 гг. с участием источников устойчивости, было получено 403 гибридных комбинаций сои, передано в ГСИ 27 новых высокопродуктивных сортов сои с высоким иммунным статусом, 18 из которых включены в Госреестр для использования в производстве. В питомнике конкурсного сортоиспытания (КСИ) за трехлетний период (2019-2021 гг.) выявлено 8 образцов сои - Ам.2454, Ам.2464 Ам.2466, Ам.2502, Ам.2522, Ам.2524, Ам.2431, Ам.2437, отличающихся высокой урожайностью 2,54-2,85 т/га (0,15-0,27 т/га к st.), комплексной устойчивостью к патогенам, которые являются перспективным материалом для создания будущих сортов.

Соя, фитопатогены, бактериоз, септориоз, церкоспороз, пероноспороз, филлостектоз, корневые гнили

Короткий адрес: https://sciup.org/140299723

IDR: 140299723 | УДК: 631:521: | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-4-30-37

Текст научной статьи Селекция на повышение иммунитета при создании новых сортов сои

Введение. Одной из основных проблем современного растениеводства является устойчивость растений к болезням и вредителям. Этот факт отмечал еще Н.И. Вавилов, в своих трудах он подчинял общую проблему иммунитета задачам селекции и подчеркивал, что решающим методом в борьбе с болезнями растений является создание иммунных сортов, основанных на использовании природного иммунитета возделываемых растений мирового генофонда и их диких сородичей [1, 2]. Со времен Н.И. Вавилова актуальность этой проблемы не только не уменьшилась, но и существенно возросла. На современном этапе наблюдается значительный рост числа патогенных организмов и ухудшение экологической составляющей сельскохозяйственных ландшафтов как в России, так и за рубежом [3–5].

Большинство селекционеров всего мира придерживаются мнения, что современная селекция растений не может полноценно функционировать без постоянного притока доноров различных признаков, особенно по устойчивости к вредным организмам [6–8]. Однако проблема устойчивости к болезням более сложна и кардинально отличается от селекции на другие признаки, так как данный признак является результатом взаимодействия и одновременной эволюции двух организмов – растения и возбудителя. Сложность заключается в том, что сорта с различной генетической основой имеют идентичные гены устойчивости. А патогены в свою очередь в процессе эволюции вырабатывают механизмы приспособления к ним. Поэтому на современном этапе для осуществления селекционных программ требуется большое количество доноров с неоднородной основой устойчивости, а привлечение их в селекцию в условиях интенсификации современного сельскохозяйственного производства является главной стратегически важной задачей современной иммунологии [9–12].

Начальным и самым важным этапом при создании устойчивых сортов является поиск источников и выявление среди них доноров устойчивости к основным болезням, распространенным в регионе. В Дальневосточном регионе довольно распространенными патогенами являются возбудители пероноспороза, церкоспо-роза, септориоза, филлостиктоза, фузариозных корневых гнилей и бактериальных заболеваний [13–15]. За последние несколько десятков лет произошло изменение видового состава наиболее вредоносных возбудителей заболеваний. Если еще в прошлом столетии наиболее распространенными были фузариоз и аскохитоз, то в настоящее время преобладающими являются септориоз, церкоспороз, пероноспороз и корневые гнили [13, 16].

По мнению ряда ученых, наиболее эффективным и экологически безопасным приемом борьбы с болезнетворными патогенами является целенаправленный подбор исходного материала для создания с его участием адаптированных, устойчивых сортов с высоким потенциалом продуктивности, что позволит снизить потери урожая и улучшить качество получаемой продукции [6, 8, 17].

Цель исследований – изучить иммунологические свойства рабочей коллекции и местных образцов сои, выявить источники устойчивости к болезням в условиях Амурской области для создания иммунных сортов.

Объекты и методы. Фитопатологическая оценка и распределение материала сои (около 100–150 номеров ежегодно) по степени устойчивости к болезнетворным патогенам проводились в 2010–2021 гг. в селекционных питомниках ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои. В экспериментальный набор были включены сорта и образцы сои различного эколого-географического происхождения из мировой коллекции ВИР, местные образцы признаковой коллекции, сортообразцы конкурсного сортоиспытания. Каждый образец проходил изучение в течение трех-пяти лет. В качестве стандартов использовали районированные в Амурской области скороспелый сорт Лидия и среднеспелый сорт Даурия. Исследования проводили в условиях естественного инфекционного фона. Степень развития болезней и их распространенность на растениях сои оп- ределяли по общепринятой методике с использованием оценочных шкал и формул согласно методическим указаниям ВИР [18]. Агроклиматические условия в период проведения исследований значительно различались по тепловым ресурсам и количеству осадков, что позволило провести объективный анализ коллекционного и селекционного материала.

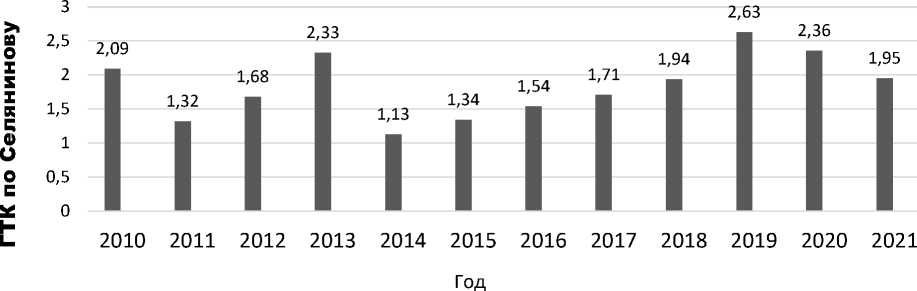

Периоды вегетации 2010, 2013, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. характеризовались переувлажнением, суммарное количество осадков составляло соответственно 550, 627, 511, 617, 614, 509 мм (при среднемноголетнем показателе 441 мм), значения гидротермического коэффициента (ГТК) – 2,09; 2,33; 1,94; 2,63; 2,36; 1,95 соответственно (рис.). Следует отметить, что оптимальным для возделывания сои является диапазон значений ГТК от 1 до 1,7.

Гидротермический коэффициент по Селянинову в годы проведения исследований (по данным агрометеорологического центра Амурской области)

Сумма активных температур в годы исследований колебалась от 2 347 до 2 607 °С, что является достаточным значением для выращивания сои и получения полноценного урожая семян.

Результаты и их обсуждение. Комплексная иммунологическая оценка образцов сои позволяет более эффективно проводить исследования и выявлять ценные источники устойчивости к наиболее вредоносным заболеваниям.

В процессе изучения селекционный материал сои тестировали по устойчивости к болезнетворным организмам: бактериозу, септориозу, цер-коспорозу, пероноспорозу, филлостектозу и корневой гнили.

К числу наиболее распространенных болезней сои в Амурской области относится септо-риоз – ржавая пятнистость. Возбудитель – гриб

Septoria glycinies Hemmi. Паразитирование болезни проявляется в преждевременном пожелтении и опадении пораженных листьев, снижении урожайности сои до 20 %. Степень поражения сои септориозом в годы изучения варьировала от 5–10 до 30–48 %. Наиболее благоприятными для развития патогена септориоза были избыточно влажные годы, когда распространенность болезни на соевых посевах восприимчивых сортов достигала 80–100 %. Максимальная распространенность отмечена в 2010, 2013, 2019, 2020 гг., когда значения ГТК были более 2. Учеты, проведенные в период цветения – плодообразования (III декада июля – I декада августа), показали высокую степень поражения патогеном на листьях среднего и нижнего ярусов (до 37 %) более чем половины изученных образцов сои. Высокую полевую устойчивость (поражение до 10 %) проявили (24 образца): Ам.2016, Ам.2064, Ам.2055, Ам.2127, Ам.2153, Ам.2291, Ам.2308, Ам.2315, Ам.2336, Ам.2337, Ам.2441, Ам.2442, Ам.2444 Sargent, Kato (США), Хэйхэ 14, Хэйхэ 18, Хэй-хэ 40, Хэй 05-4154, № 5–2014 J 45, № 9–hh 1692 (КНР), К5608-ИМ 7 (Канада), К 7060-С-i 4099/68 (Румыния), И614079 Скеля (Украина). На стандартных сортах сои Лидия и Даурия степень поражения растений септориозом составила до 25 %, с распространенностью до 70 %.

Пероноспороз – ложная мучнистая роса, возбудитель гриб Peronospora manshurica Naum . является широко распространенным в Дальневосточном регионе заболеванием сои. Решающее влияние на развитие болезни в условиях юга Амурской области оказали метеорологические условия вегетационных периодов 2010, 2013, 2019, 2020 гг. Наиболее сильная пораженность (21–35 %) растений патогенами отмечена в наиболее влажные годы 2019 и 2020, когда значения ГТК были 2,63 и 2,36, распространенность болезни на отдельных образцах составляла до 50– 70 %, увеличиваясь к окончанию вегетации. В результате иммунологической оценки выделена группа в количестве 31 номера перспективных образцов с высокой полевой устойчивостью к пероноспорозу преимущественно среднеспелой и позднеспелой группы: Ам.2299, Ам.2304, Ам.2394, Ам.2398, Ам.2417, Ам.2588, Ам.2339, Ам.2379, Ам.2384, Ам.2391 Приморская 13 (Прим НИИСХ), Селекта 101 (ООО компания «Соевый комплекс») – Российская Федерация, MN1401, Parker, Felix, NE1900 – США, Хэйхэ 12, Хэйхэ 19, Хэйхэ 56, Хэй 2043 (КНР), Амбела, Адесса (Австрия), Мю-5, РЖТ Спида, Harosoy-e 3 E 4, Пруденс, Кассиди, Саска, Каната (Канада), Hidaka, Мика-васима (Япония).

Нередко на посевах сои встречается церкос-пороз – возбудитель гриб Cercospora sojina Наrа. В наших исследованиях интенсивность развития этой болезни составляла на образцах сои 0,5– 15 % в относительно сухие годы и 10–35 % во влажные годы. К концу вегетации распространение болезни достигало 70–98 % на образцах, не устойчивых к заболеванию. Выявлены источники устойчивости к данному заболеванию (29 номеров): Ам.2420, Ам.2343, Ам.2345, Ам.2351, Ам.2379, Ам.2440, 2430, 2454, 2524 Кордоба (Австрия), Хэй 983, Хэй 2254, Хэй 3308, Хэй 05-1480,

Хэйхэ11, Лазер 83 (КНР), К4009–Heimburg, К6659-Gieso (Германия), Приморская 4, (Прим НИИСХ), Марината, Иван Караманов (Даль– НИИСХ), Альба, Анатолiiвка, Клойдайк, Юбiлейна (Украина), Лопуон (Австрия), Harosoyei ez (Беларусь), Лидер 10 (Курская область), Славия (ВНИИМК) – Российская Федерация.

В годы исследований проявление филло-стиктоза и бактериоза на изучаемых образцах сои носило локальный незначительный характер. Степень поражения на всех образцах сои экспериментальной группы составляла от 0 до 15 %, бактериоза – 0,5–25 % с распространением 15–37 %.

Основная часть изученных образцов сои (80 %) оказалась устойчивой и слабовосприимчивой к корневой гнили (уровень поражения в относительно сухие годы составлял до 12 %, во влажные – до 29 с интенсивностью распространения до 43–66 %. Наименьшая степень поражения выявлена у 18 образцов: Ам.2398 Ам.2425, Ам2442, Ам.2555, Хэй 05-4154, Хэйхэ 43, Хэй 2254, Хэй нун 50, Хэй нун 53 (КНР), Zulija, НС Катя (Сербия), Краса Подiлля, Златовласка (Украина), Иван Караманов, Приморская 4 (Прим НИИСХ), 41-Г-08 (США), Evans 11х41 (Канада), Ext Early onston (Австралия).

Комплексный анализ экспериментального материала по уровню поражения растений возбудителями грибных и бактериальных болезней позволил выделить лучшие образцы сои для селекции на иммунитет, которые были использованы при создании нового гибридного материала. За период 2010–2021 гг., с участием источников устойчивости, получено 403 гибридных комбинации сои, которые в настоящее время последовательно изучаются на разных этапах селекционного процесса. Передано в ГСИ 27 новых продуктивных сортов сои с высоким иммунным статусом, 18 из которых (Алена, Бонус, Интрига, Кит-росса, Пепелина, Лебедушка, Куханна, Кружевница, Журавушка, Невеста, Статная, Сентябрин-ка, Чародейка, Топаз, ВНИИС-18, Золотница, Апис, Грэй) включены в Госреестр для использования в производстве Дальневосточного региона, 5 находятся на государственном сортоиспытании (Лучистая, Алпетра, Тисей, Олимп, Ляна). В период 2019–2021 гг. в питомнике КСИ выявлено 8 перспективных источников с высокой семенной продуктивностью и комплексной устойчивостью к патогенам (табл. 1).

Таблица 1

|

ф со . аз ко о о ° £ о о |

S сЕ ZT аз ф ф со СЕ О Ф 1= |

Урожайность, т/га |

1_____ ф о аз |

m Х I С[ ф о о О со |

5 о о со |

Ф S СК X х Ф со S. § Ою 1= I СК Ф О |

X ф - О S Ф S СК ф ф ф § со О m Г |

|||

|

О ф о СО |

Ф 1 -к О 1-§ ° 1— о |

аз ф ко |

аз |

ф о Q. |

5 05 S «э 1 о аз ю с Р ^ £ с i |

|||||

|

Лидия (st.) |

104 |

2,33 |

– |

157,3 |

40,6 |

19,9 |

72 |

15 |

16,5 |

10,8 |

|

Даурия(st.) |

112 |

2,55 |

– |

182,4 |

38,4 |

20,2 |

83 |

18 |

17,9 |

2,9 |

|

Ам.2454 |

109 |

2,78 |

+0,23 |

213,6 |

39,5 |

19,3 |

84 |

21 |

10,8 |

2,6 |

|

Ам.2464 |

101 |

2,54 |

+0,21 |

212,0 |

40,9 |

20,0 |

85 |

16 |

9,6 |

3,6 |

|

Ам.2466 |

108 |

2,82 |

+0,27 |

187,5 |

37,4 |

20,1 |

93 |

21 |

7,4 |

3,8 |

|

Ам.2502 |

110 |

2,74 |

+0,19 |

155,8 |

41,4 |

19,2 |

77 |

19 |

10,9 |

1,7 |

|

Ам.2522 |

106 |

2,79 |

+0,24 |

163,2 |

39,8 |

18,9 |

84 |

14 |

2,9 |

3,2 |

|

Ам.2524 |

110 |

2,70 |

+0,15 |

189,3 |

37,0 |

20,9 |

77 |

20 |

6,5 |

4,4 |

|

Ам.2531 |

107 |

2,77 |

+0,22 |

146,5 |

36,8 |

21,1 |

75 |

16 |

3,7 |

1,2 |

|

Ам.2537 |

113 |

2,85 |

+0,25 |

162,5 |

37,1 |

20,9 |

86 |

19 |

7,0 |

2,9 |

|

НСР 05 |

0,15 |

|||||||||

Характеристика высокоиммунных образцов сои КСИ по хозяйственно ценным признакам (2019–2021 гг.)

Выделенные образцы с урожайностью, 2,54– 2,85 т/га (+0,15–0,27 т/га к st.) характеризовались отдельными и комплексом хозяйственно ценных признаков. Отмечены два номера Ам.2454 и Ам.2464 с высокой массой 1000 семян – 213,6 и 212,0 г, четыре образца (Ам.2454, Ам.2464, Ам.2502 и Ам.2522), превышающие стандарт своей группы спелости по содержанию белка в семенах на 0,3–2,5 %, пять (Ам.2454, Ам.2466, Ам.2502, Ам.2524, 2537) – с высоким прикреплением нижнего боба – 19–21 см. Все отобранные образцы сои отличались меньшим, чем у стандарта, поражением семян болезнями (2,9–10,9 %) и незначительным повреждением семян вредителями (1,2–3,6 %).

Анализ резистентности к болезнетворным патогенам (бактериозу, септориозу, пероноспорозу, церкоспорозу, филлостиктозу, корневой гнили) представлен в таблице 2.

Таблица 2

|

Сорт, сортообра-зец |

Септориоз |

Пероноспороз |

Церкоспороз |

Филлостиктоз |

Бактериоз |

Корневые гнили |

||||||

|

с. п., % |

и. х. |

с. п., % |

и. х. |

с. п., % |

и. х. |

с. п., % |

и. х. |

с. п., % |

и. х. |

с. п., % |

и. х. |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Лидия (st.) |

24,3 |

У |

5,3 |

УУ |

22,5 |

У |

2,5 |

УУ |

16,2 |

У |

14,8 |

У |

|

Даурия (st.) |

25,0 |

У |

4,5 |

УУ |

24,2 |

У |

4,0 |

УУ |

21,3 |

У |

14,7 |

У |

|

Ам.2454 |

19,8 |

У |

3,5 |

УУ |

9,4 |

УУ |

2,2 |

УУ |

9,2 |

УУ |

9,5 |

УУ |

|

Ам.2464 |

17,7 |

У |

2,7 |

УУ |

17,1 |

У |

2,3 |

УУ |

7,1 |

УУ |

12,5 |

У |

|

Ам.2466 |

18,6 |

У |

6,5 |

УУ |

16,1 |

У |

2,7 |

УУ |

8,1 |

УУ |

10,5 |

У |

|

Ам.2502 |

19,5 |

У |

5,5 |

УУ |

15,5 |

У |

1,5 |

УУ |

12,5 |

УУ |

11,5 |

У |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Ам.2522 |

10,6 |

У |

2,6 |

УУ |

5,5 |

УУ |

1,2 |

УУ |

4,0 |

УУ |

8,3 |

УУ |

|

Ам.2524 |

14,5 |

У |

11,0 |

У |

8,5 |

УУ |

4,5 |

УУ |

5,5 |

УУ |

7,0 |

УУ |

|

Ам.2531 |

15,0 |

У |

9,0 |

УУ |

6,5 |

УУ |

3,2 |

УУ |

2,5 |

УУ |

5,5 |

УУ |

|

Ам.2537 |

18,5 |

У |

4,5 |

УУ |

9,5 |

УУ |

5,5 |

УУ |

4,5 |

УУ |

3,0 |

УУ |

Примечание : с. п. – степень поражения; и. х. – иммунологическая характеристика (У – устойчивый,

УУ – высокоустойчивые).

Иммунологическая характеристика лучших образцов сои конкурсного сортоиспытания (2019–2021 гг.)

Комплексная оценка растений сои на иммунитет позволила установить, что все представленные сортообразцы отмечены как устойчивые и высокоустойчивые, отличающиеся преимущественно более низкой степенью поражения патогенными организмами в сравнении со стандартными сортами сои Лидия и Даурия.

Заключение. Таким образом, в результате проведенной комплексной фитопатологической оценки имеющегося материала сои на поражае-мость местными популяциями различных патогенов было установлено, что доминирующими болезнями в годы проведения исследований отмечены септориоз, церкоспороз, пероноспороз. Проявление бактериоза и филлостектоза было незначительным, 80 % образцов экспериментальной группы отмечены как устойчивые и слабовосприимчивые к корневой гнили. Наибольшее распространение болезней отмечено в избыточно влажные годы. В процессе изучения выделены генетические источники устойчивости: к сеп-ториозу – 24 образца, пероноспорозу – 31 образец, церкоспорозу – 29 образцов, корневой гнили – 18 образцов. Выявленные источники рекомендованы для использования в селекции на иммунитет, ряд из них были задействован при создании нового гибридного материала. За период 2010–2021 гг. было получено 403 новых гибридных комбинации сои, передано в ГСИ 27 новых высокопродуктивных сортов сои с высоким иммунным статусом, 18 из которых были включены в Госреестр для использования в производстве Дальневосточного региона, 5 проходят государственное сортоиспытание. В период 2019–2021 гг. в питомнике КСИ выявлено 8 сортообразцов сои (Ам.2454, Ам.2464 Ам.2466, Ам.2502, Ам.2522, Ам.2524, Ам.2431, Ам.2437) с высокой семенной продуктивностью – 2,54– 2,85 т/га (+0,15–0,27 т/га к st) и комплексной устойчивостью к патогенам, которые являются перспективным материалом для создания новых сортов. Использование источников устойчивости из разных эколого-географических зон позволяет избежать генетической однородности культуры, способствует повышению продуктивности и предотвращению развития эпифитотий в регионе.

Список литературы Селекция на повышение иммунитета при создании новых сортов сои

- Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. М.: Наука, 1986. 520 с.

- Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. М.: Наука, 1987. 512 с.

- Жученко А.А. Адаптивная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства России в XXI столетии (эколого-генетические основы). Теория и практика. М.: Агрорус, 2010. 1053 с.

- Cui Jiaqi, Wang Yu, Han Jie. Analyses of the community compositions of root rot pathogenic fungi in the soybean rhizospheresoil // Chilean journal of agricultural research. 2016. P. 179–187.

- Sanjeev K., Bhaben T., Sunil M. K. Molecular characterization and infectivity of Mungbean Yel-low Mosaic India virus associated with yellow mosaic disease of cowpea and mungbean // Biocatalysis and agricultural biotechnology. 2017. Vol. 11. P. 183–191.

- GWAS of a soybean breeding collection from South East and South Kazakhstan for re-sistance to fungal diseases / A. Zatybekov [at al.] // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22(5). P. 536–543. DOI: 10.18699/VJ18.392.

- Huang Jing, Guo Na, Li Yinghui. Phenotypic evaluation and genetic dissection of resistance to Phytophthora sojae in the Chinese soybean mini core collection // Bmc genetics. 2016. № 85. Vol. 17.

- Poerwoko Moh Setyo. Breeding of the Soybean Varieties, Aged Maturity and Resistant To Rust Disease // International Conference on Food, Agriculture and Natural Resources. 2016. Vol. 9. P. 197–201.

- Долматович Т.В., Булойчик А.А. Молекулярная идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине в сортах яровой мягкой пшеницы (Triticum Aestivum L.) // Докл. Национальной академии наук Беларусии. 2015. Т. 59, № 3. С. 66–70.

- Кашуба Ю.Н., Мешкова Л.В., Трипутин В.М. Оценка интрогрессивных форм озимой мягкой пшеницы на устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине // Вестник КрасГАУ. 2021. № 10 (175). С. 63–67. DOI: 10.36718/ 1819-4036-2021-10-63-67.

- McCaghey M., Willbur J., Ranjan A. Develop-ment and Evaluation of Glycine max Germ-plasm Lines with Quantitative Resistance to Sclerotinia sclerotiorum // Frontiers in plant science. 2017. № 1495. Vol. 8.

- Селекция яровой мягкой пшеницы на устойчивость к листостебельным болезням на Южном Урале / Е.И. Гультяева [и др.] // Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 1. С. 8–12. DOI: 10.31857/S250026 2721010026.

- Безмутко С.В., Кожевникова И.А., Черепанова Т.А. Анализ распространенности и развития основных грибных болезней сои в Приморском крае // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 4 (52). С. 9–15. DOI: 10.24411/1999-6837-2019-14046.

- Мониторинг видового состава болезней сои в различных зонах соесеяния / В.И. Заостровных [и др.] // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4 (48). С. 51−67. DOI: 10.24411/1999-6837-2018-14081.

- Дега Л.А. Вредители и болезни сои на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука, 2012. 98 с.

- Заостровных В.И., Дубовицкая Л.К. Вредные организмы сои и система фитосанитарной организации ее посевов / под ред. В.А. Чулкиной. Новосибирск, 2003. 528 с.

- Baranova O.A., Sibikeev S.N., Druzhin A.E. Molecular identification of the stem rust re-sistance genes in the introgression lines of spring bread wheat // Vavilov Journal of Ge-netics and Breeding. 2019. Vol. 23. No 3. P. 296–303. DOI: 10.18699/VJ19.494.

- Методические указания по изучению устойчивости сои к грибным болезням. Л.,1979. 49 с.