Селективный антагонизм в динамике возрастной периодизации физического развития человека

Автор: Шутов А.Б., Лобова О.Е., Мацканюк А.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3-1 (78), 2023 года.

Бесплатный доступ

Методом долевых тенденций проводились исследования динамики показателей физического развития человека. В возрастной периодизации между мужчинами и женщинами в показателях роста, массы и окружности груди выделены тенденции возрастающего и понижающего характера. Установлено, что эти тенденции представляют селективные взаимозависимости антагонистического характера. Эти внутренние регуляции отражены в долевых тенденциях показателей развития, которые у мужчин и женщин отличаются разнонаправленностью итога возрастающего и убывающего накопления, а также формой активных и пассивных тенденций. Исследования показали, что селективный антагонизм осуществляется последовательным выбором тех тенденций, которые необходимы для формирования морфофункциональной модели организма.

Модели физического развития, селекция, динамическая иерархия, долевая тенденция, накопительная вариабельность, антагонизм тенденций, регуляция развития

Короткий адрес: https://sciup.org/170198188

IDR: 170198188 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-3-1-18-27

Текст научной статьи Селективный антагонизм в динамике возрастной периодизации физического развития человека

Процесс роста человека протекает неравномерно. Наибольшая интенсивность роста наблюдается на первом году жизни: длина тела увеличивается на 20 см, а в период полового созревания на 7-8 см в год. Большую роль в регуляции пропорций развития и роста играют внутренние факторы (нервная система, железы внутренней секреции и факторы внешней среды) [16, 11, 5].

Шмальгаузен И.И. (русский зоолог, теоретик эволюционного учения) выдвинул теорию зависимости роста от дифференцировки клеток (зависимость обратная). Изменения на разных этапах онтогенеза происходят в различном темпе: наиболее интенсивны в эмбриогенезе, затем постепенно замедляются. С возрастом количество малодифференцированных клеток уменьшается, развитой организм переходит в период зрелости, который, в общем, характеризуется состоянием равновесия между процессами распада и восстановления [17].

Взаимозависимость между ростом и дифференцировкой, возможно, является отражением внутренних регулирующих свойств антагонистического характера. Определение антагонизм очень широко применяется в биологии и давно считается аксиомой. Однако, изучение сущности антагонизма ставит важные вопросы об этапах разрешения антагонистического взаимодействия. Как происходит становление антагонизма, закодированы ли этапы развития изначально, или это определенные этапы развертывания диалектического противоречия на генетическом уровне, пока является темой научных исследований [7, 15, 19].

Безусловно, существенные различия в разрешении антагонизма взаимоотношений между силами противоположных тенденций нарастают постепенно и являются источником жизненной необходимости в развитии простых и сложных адаптивных систем [9, 20].

Существование генетического контроля над развитием, очевидно, вытекает из факта сохранения постоянства морфологии каждого вида в ряду поколений. Однако генетические системы, обеспечивающие процессы морфогенеза, исследованы в настоящее время далеко не полностью [4, 8].

В настоящее время признается, что в ходе развития функционирует система динамической настройки экспрессии генов и постепенного уточнения паттерна экспрессии, когда экспрессия одного и того же гена в разные периоды онтогенеза может находиться под контролем различных транскрипционных факторов. Как следствие, позитивные и негативные регуляторные взаимодействия между генами создают возможность для процессов самоорганизации (селекции) в развивающемся организме [1, 3, 10].

Антагонизм в регуляции достаточно известный факт в физиологии. А вот пути и возможности определения форм антагонистических взаимодействий, путем определения энтропийных, спектральных или дифференциальных величин, не достаточно убедительны [13, 2, 12].

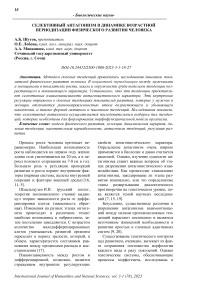

Рассмотрим ювенильный период постэмбрионального развития у человека, когда изменения показателей происходят в различном темпе (рис. 1). Представленная динамика графиков используется для проведения контроля над физическим развитием. Для построения оценочной шкалы (рис. 1) был использован многолетний опыт Рязанского и Саратовского медицинских институтов [16].

Рис. 1. Показатели физического развития у человека от рождения – до 25 лет. (М – мужчины, Ж – женщины)

В данных динамических рядах развития наблюдаемая регрессия средних величин не дает представления о попеременной тенденции повышения и понижения в последовательных показателях динамики. В представленных полиномиальных уравнениях коэффициенты отражают лишь отличия в функциональных тенденциях у мужчин и женщин (рис. 1).

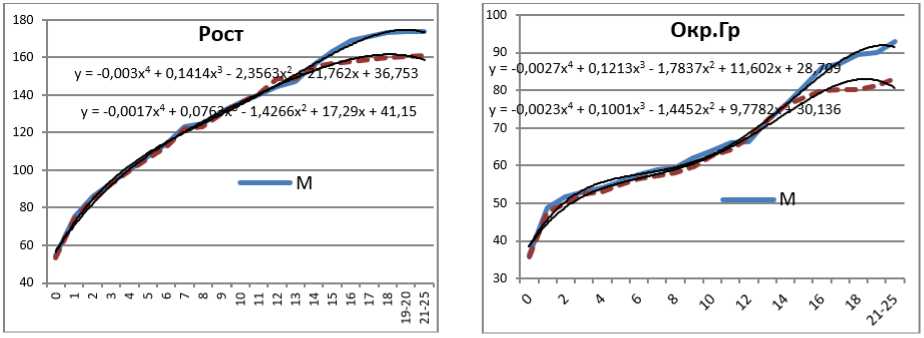

Изменения тенденций в динамических рядах параметров массы, роста и окружности груди можно представить показателями прироста между последующим и предыдущим показателями (рис. 2). Тенденция амплитудной динамики данных рядов может быть измерена энтропией [13], суммой частности [6] или коэффициентами уравнений (рис. 1).

Рис. 2. Динамика показатели физического развития, выраженная амплитудами прироста между предыдущим и последующим показателями рада

Как видно из графиков амплитудные различия в показателях физического развития (рис. 2) в разные временные периоды имеют разные повышающие и понижающие амплитудные тенденции, которые, видимо, связаны с продолжающейся дифференцировкой клеток органов и тканей после рождения. Факторы роста, влияющие главным образом на деление клеток и их рост, в данном временном периоде, как мы видим, протекают с разной интенсивностью.

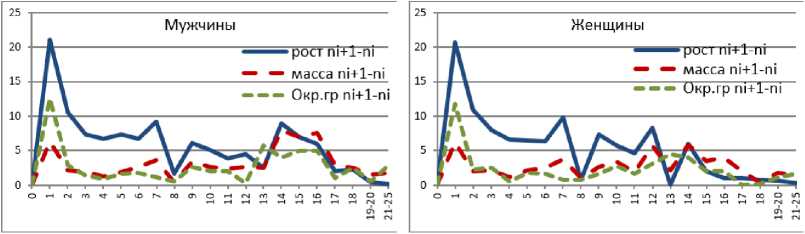

Чередуемое разнообразие, наблюдаемое в динамике показателях приростов развития (рис. 3), может характеризовать слож- нейшие функции целостного организма, подчиняющихся регулирующим влияниям на различных уровнях: генетическом, тканевом, онтогенетическом, биогеоценоти-ческом [16, 11].

Для сравнения чередуемого разнообразия необходимо амплитуду ряда того или иного показателя физического развития представить величиной доли (частности). Сумма долевых величин этого ряда будет отражать накопительный итог, который, как мы видим (рис. 3) расставляет приоритеты в вариативных изменениях показателей физического развития [6].

Рис. 3. Долевые показатели физического развития у человека

Как видно из графика показатели окружности грудной клетки на 1-м году жизни (Окр.Гр.) значительно опережают в развитии показатели роста и массы (рис. 3). На 7-м году жизни происходит взаимозамена в динамике между ростом массы и окружности груди. До 8-летнего периода в этих показателях периодически наблюдается взаимозаменяемость.

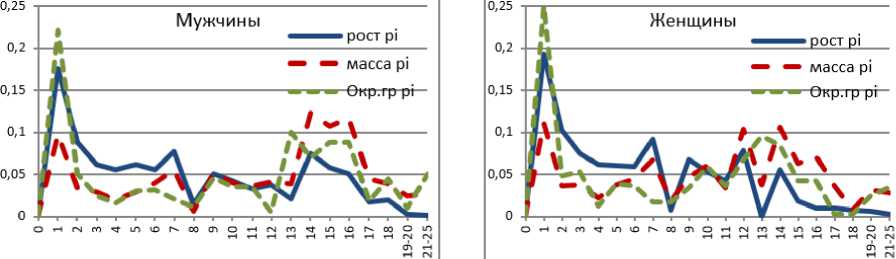

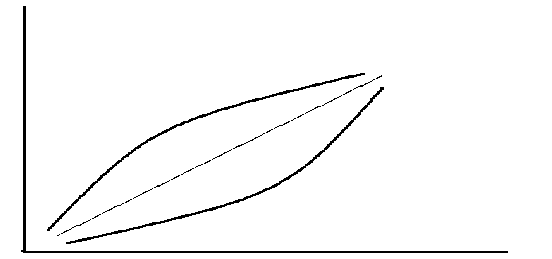

Накопительные возрастающие или убывающие тенденции параметров прироста ряда (рис. 4) отражают взаимодействия антагонистического характера. Однако, та или иная тенденция накопления может иметь две формы [18, 20].

Рис. 4. Структурные характеристики накопительной вариабельности (Выпуклая дуга - активная форма , прогнутая дуга - пассивная форма )

В результате накопления энергетического (или информационного) потенциала, возможно, запускается селективный меха- низм функционального отбора необходимых систем для развития организма и его адаптации в окружающей среде, среда, ко- торая по ряду причин может изменяться [9].

Нарастающий суммарный итог вариативной доли позволяет выделить долевые особенности в динамике всего ряда, или отдельных его частей. Итоговое накопление приростов, активное в начале динамики ряда (рис. 4), можно представит как выпуклую дугу, а активное накопление во второй половине ряда, представляющей прогнутую дугу – к пассивной форме. Взаимоотношения дуг, как показывают исследования, достаточно объективно описывают циклический характер антагонистического взаимодействия в динамике между возрастающими и убывающими тенденциями [18, 20].

Материал и методы исследования. Для исследований использовались данные физического развития для мужчин и женщин от первого года жизни до периода 25 лет (рис. 1). Табличные данные, составленные Рязанским медицинским институ- том имени академика И.П. Павлова и Саратовским медицинским институтом на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1972 г., были использованы в наших исследованиях.

По данным динамики представленных в таблицах средних арифметических показателей [16]: длина тела (рост), см.; общая масса тела, кг.; обхват грудной клетки, см. – проводилось структурнофункциональное исследование динамики временных рядов, предусматривающее изучение функциональных взаимодействий между показателями физического развития.

Иерархия тенденций в динамике показателей была выявлена применением холистического подхода [20]. Направленные влияния возрастающих и убывающих тенденций в динамике ряда выделялись между последовательно идущими амплитудными показателями.

∆ ± = C i+1 – C i . (1)

Выделенные тенденции вариативного ряда (гармоники) представляли 1-й и 2-й иерархические уровни. Дальнейшее выделение возрастающих и убывающих амплитуд из гармоники представляет 3-й иерархический уровень.

Весь процесс разложения динамической вариабельности на иерархические уровни и определения в них показателей долевых тенденций (ДТ) представлены схемой последовательных.

Схема последовательных вычислений:

∆± = Ci+1 – Ci. Выделение амплитуд(1)

Bi = (pi + pi+i) + n /ArccosZa. Доля прироста(2)

By= Bi — hst . Выбор стандарта(3)

ДУУij = Ву + Ву+1. Доля условного участия(4)

ДУАij = ДУУij / n – 1 Доля условной активности(5)

КЕ = ДУУ * ДУА. Кумулятивная емкость гармоники(6)

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)2/n – 1]. Резерв динамического сопряжения (7) Вх = √ (Вji – ОРинт)2. Выбор тенденции гармоники(8)

НВх= Вх + Вх+1. Накопительная вариабельность(9)

КЕ-2 = ДУУВх * ДУАВх Кумулятивная емкость тенденций (±)(10)

ДСА=[(НВ i + НВ j )/НВ j ]–[(НВ i + НВ j )/НВ i ].

Диапазон системных антагонистов (ДСА)(11)

Р = limm/n. Вероятность исхода(12)

Выделенная гармоника амплитудной активности (формула-1), в дальнейшем разделяется холистическим подходом на отдельные амплитудные ряды возрастающих и убывающих тенденций.

Важным решением в определении тенденций антагонизма между возрастающими (В+) и убывающими (В–) тенденциями является удаление гармоники (ОРинт), которая является 2-м иерархическим уров- нем в рядах физического развития (формула-8).

В х = ^(В ± — ОР инт )2.

Где, В ± - доля возрастающего, или убывающего прироста, В х - доля тенденции прироста.

Долевые тенденции накопительной вариабельности НВ х и НВ у (формула-9),

НВх= Вх + Вх+1, где Вх - доля тен денции прироста, в вычитании представляют Разы (формула- 11, ДСА ).

Тенденции в динамике накопительной вариабельности (формулы-9,10,11) являются основными для определения форм взаимодействия антагонистического характера между возрастающими и убывающими тенденциями (рис. 5). Для анализа форм антагонистических взаимодействий предлагается таблица 1, по которой определяется двухкомпонентная зависимость, состоящая из тенденции формы и тенденции итогового накопления.

Таблица 1. Определение форм антагонистических взаимодействий

|

Накопительная вариабельность |

Тенденция формы |

Итог накопления |

||

|

активная |

пассивная |

возрастающий |

убывающий |

|

|

Активно-возрастающая |

+ |

+ |

||

|

Пассивно-возрастающая |

- |

+ |

||

|

Активно-убывающая |

+ |

- |

||

|

Пассивно-убывающая |

- |

- |

||

Анализируя полученные графики (рис. 5), вначале определяем характер итогового накопления. Гармоники выбранного ряда амплитуд с положительным знаком характеризуют возрастающий итог накопления, а с отрицательными амплитудами – убывающий итог накопления. Данные позиции в столбце итог накопления обозначается знаком «+» и знаком «–». Точно так же поступаем с определением тенденцией формы, где активному накоплению (выше изолинии, рис. 5, а) и в)) соответствует знак «+», а пассивному накоплению (находящемуся ниже изолинии) знак «-».

Убывающее (возрастающее) накопление может иметь две формы активности: или активную, или пассивную. Например, если ряд убывающего накопления, состоящего из отрицательных амплитуд (инт-), находится в положительной зоне (то есть выше изолинии), то такая зависимость будет активно-убывающей (рис. 5).

Для выявления селективных свойств в повышающих и понижающих тенденциях временного ряда, из динамики ряда физического развития выбирается часть, которую выделяет повышенная (или пониженная) активность в изменчивости, связанная с глобальной перестройкой в регуляции развития. Такими периодами для мужчин и женщин является возраст от рождения и до 12 лет, а также период от 12 лет до 25 лет. Как по общему ряду, так и по выделенным временным отрезкам определялись динамические характеристики долевых тенденций 3-го иерархического уровня.

Для вычисления различных показателей долевой тенденции (ДТ) предлагается двумерная вычислительная таблица, которая значительно сокращает время обработки данных, если учесть, что численность показателей временного ряда может быть больше n>500.

Результаты исследований и их обсуждение. На графиках (рис. 1) тенденции в показателях роста и окружности груди представлены дифференциальными уравнениями 4-й степени, которые показывают различия в развитии у мужчин и женщин. По этим показателям можно выстроить регрессии средних величин развития с границами сигмальных отклонений. Данная практика является нормой оценки физического развития у людей [16, 11].

Таблица 2. Пример вычисления данных физического развития в программе Excel

|

частность |

||||||||||

|

№ |

ИП роста |

РОСТ |

станд |

РОСТ |

станд |

|||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

J |

K |

|

B1/∑Bn |

1/101 |

E0+C1 |

F0+D1 |

√e2+f2 |

E1/G1 |

F1/G1 |

ACOSH1 |

ACOSI1 |

||

|

0 |

||||||||||

|

1 |

105,1 |

0,010 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,72 |

0,69 |

0,76 |

0,81 |

|

2 |

101,0 |

0,010 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

0,03 |

0,72 |

0,70 |

0,77 |

0,80 |

|

Д о л я |

Доля прироста |

Доля участия |

|||||||||

|

РОСТ |

станд |

РОСТ |

станд |

||||||||

|

L |

M |

N |

O |

P |

Q |

R |

S |

T |

|||

|

J1*180/π |

K1*180/π |

L1/90 |

M1/90 |

E1/O1 |

F1/P1 |

S0+Q1 |

T0+R1 |

||||

|

43,62 |

46,38 |

90 |

0,48 |

0,52 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

|||

|

44,19 |

45,81 |

90 |

0,49 |

0,51 |

0,04 |

0,04 |

0,06 |

0,06 |

|||

|

у с л о в н а я доля прироста |

Д уу |

||||||||||

|

РОСТ |

станд |

РОСТ |

|||||||||

|

U |

V |

W |

X |

Y |

|||||||

|

2/101 |

V0+U1 |

Q1-V1 |

R1-V1 |

Y0+W1 |

|||||||

|

0,02 |

0,02 |

0,002 |

-0,001 |

0,002 |

|||||||

|

0,02 |

0,04 |

0,002 |

-0,001 |

0,004 |

|||||||

Показатель прироста между предыдущей и последующей средней величиной характеризует вариационное отличие. На графике (рис. 2) мы видим динамику повышения и понижения, которое характеризует разнонаправленные тенденции в развитии. Характеристики повышения и понижения могут быть представлены частностью (рис. 3), а сумма этих частностей будет равна 1,0. Такой подход делает возможным сравнивать отличительную вариацию в динамике того или иного показателя физического развития.

Выбранные из этого ряда вариации с характеристикой повышения в динамике ряда будут представлять возрастающие тенденции, а с характеристикой понижения – убывающие тенденции (см. рис. 4). Данные тенденции, в свою очередь, будут характеризовать антагонизм противоречий между регуляторами, отвечающих за физическое развитие того или иного показателя.

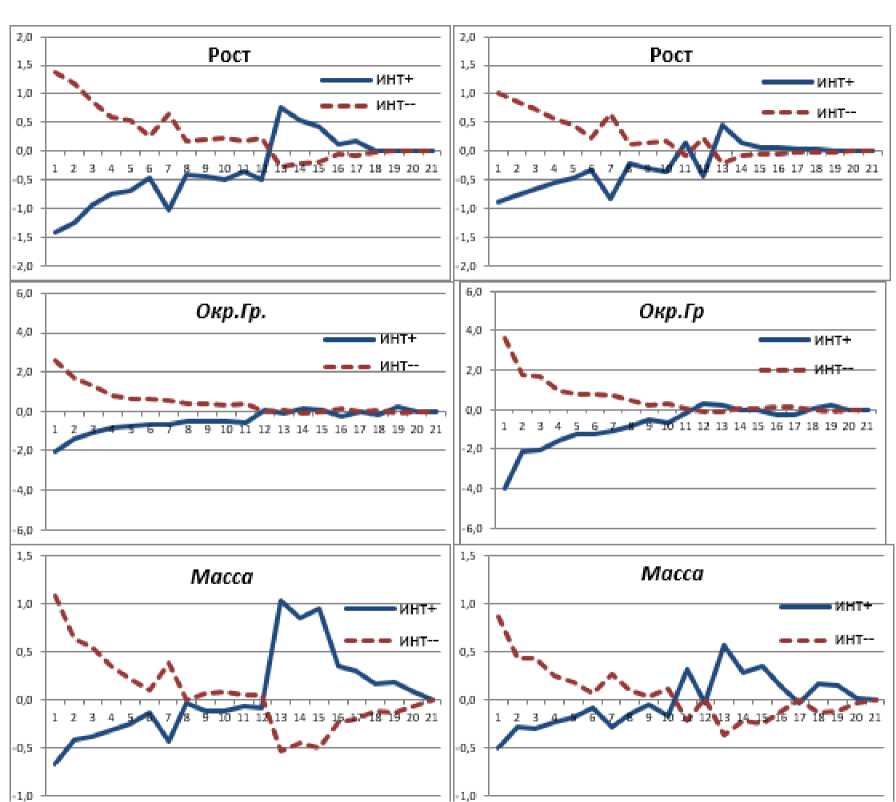

Как мы видим антагонизм в возрастающих и убывающих тенденциях (рис. 5) у мужчин и у женщин отличается. Эти отличия представлены показателями долевых тенденций (ДТ) в таблице 3. На данных графиках физического развития мужчин и женщин мы наблюдаем выбор организмом селективных форм, которые, зависят от формы антагонистических взаимодействий (табл. 1). Так, на всех графиках (рис. 5 а) и б)) как у мужчин, так и у женщин с 1-го года жизни до периода 11-12 лет в понижающих амплитудных рядах (инт–) наблюдается активно-убывающее влияние, а в повышающих амплитудных (инт+) рядах наблюдается пассивно-возрастающее влияние. В периоде с 11-12 лет и до 25 лет происходит взаимозаменяемость в тенденциях амплитудных рядов: повышающие влияния (рис. 5, инт + ) становятся активно-возрастающими, а понижающие влияния (рис. 5, инт – ) – пассивно-убывающими (табл. 1).

а) мужчины

б) женщины

Рис. 5. Формы антагонистических взаимодействий в динамике ДТ

Исследования показали (рис. 5), что селективные свойства того или иного регулятора на разных этапах развития отличаются характеристиками взаимозаменяемости антагонистических взаимодействий.

В таблице 3 представлены основные различия в рядах мужчин, по отношению к рядам женщин, доминировал ряд фактора роста, а у женщин доминировал ряд окружности груди, эти ряды выделены в таблице жирным шрифтом. Данные различия подтверждают селективность в развитии показателей организма, которая зависит от пола человека.

Перед величиной КЕ-2, в строке Воз-раст.(+), стоят числа с отрицательным знаком (-2,26; -0,05; -4,32; -1,20; -0,003; -11,97), знак обозначает пассивно- возрастающее влияние данного показателя в антагонизме за весь период развития. В строке Убывающ.(–) КЕ-2, положительные числа характеризуют активно-убывающие тенденции (см. табл. 1). Данная особенность в антагонизме между возрастающими и убывающими тенденциями выявляет наибольшее влияние, которое оказывают тенденции возрастающие (табл. 3, КЕ-2).

Диапазон между системными антагонистами (ДСА) наибольший у мужчин по показателю роста (ДСА, 0,81), а у женщин по показателю окружности груди (ДСА, 0,72). Величины накопительной вариабельности (Σ нв ) в рядах Окр. Гр. (Σ нв , 20,74 и 28,99) говорят о большей колеблемости в этих рядах, по отношению к другим показателям развития.

Таблица 3. Антагонизм в динамике развития за период 1-25 лет

|

ТЕНДЕНЦИИ |

долевые показа- |

мужчины |

женщины |

||||

|

рост |

масса |

Окр.Гр. |

рост |

масса |

Окр.Гр. |

||

|

Тенд-ция(нат) |

КЕ |

-1,04 |

-4,18 |

-0,84 |

-0,88 |

-3,62 |

0,66 |

|

гармоника |

КЕ |

6,93 |

0,36 |

1,34 |

6,28 |

0,24 |

14,87 |

|

Возраст.(+) |

КЕ-2 |

-2,26 |

-0,05 |

-4,32 |

-1,20 |

-0,003 |

-11,97 |

|

Убывающ.(–) |

КЕ-2 |

1,56 |

0,10 |

4,68 |

1,08 |

0,10 |

6,37 |

|

Возраст.(+) |

нв+ |

1,67 |

1,83 |

1,98 |

1,85 |

1,97 |

1,70 |

|

Убывающ.(–) |

нв– |

2,49 |

2,20 |

2,02 |

2,18 |

2,03 |

2,43 |

|

Возраст.(+) |

Рнв+ |

0,60 |

0,55 |

0,51 |

0,54 |

0,51 |

0,59 |

|

Убывающ.(–) |

Рнв– |

0,40 |

0,45 |

0,49 |

0,46 |

0,49 |

0,41 |

|

(В + ) + (У – ) |

Σнв |

18,07 |

12,72 |

20,74 |

12,49 |

8,48 |

28,99 |

|

(У – ) –(В + ) |

ДСА |

0,81 |

0,36 |

0,05 |

0,34 |

0,06 |

0,72 |

Примечание: (В + ) – ряд положительных приростов; (У – ) – ряд отрицательных приростов.

По взаимозаменяемости тенденций, которую мы наблюдаем в динамике показателей (рис. 5), были проведены дополнительные исследования. У женщин по показателю массы и окружности груди были выделены периоды 1-10 лет и 11-20лет. В этих периодах определялись динамические характеристики долевых тенденций, которые представлены в таблице 4.

Селективный антагонизм в характеристиках взаимозаменяемых тенденций физического развития у женщин проявляется большими повышательными тенденциями показателей (Табл.4), чем у мужчин. В тенденциях после 1-11 летнего периода у женщинпроизошла взаимозамена. В результате пассивно-возрастающая тенденция (инт+, -28,8) в 11-20 летнем периоде заменилась на активно-возрастающую тенденцию (инт,+ 6,11), а активно-убывающие тенденции (инт-, 6,10) в 11-20 летнем периоде заменились на тенденции пассивно-убывающие (инт-, -0,71).

Показатели вероятности исхода в развитии окружности груди, так же оказались выше (Р+, 0,69 и 0,73) чем показателях массы тела (Р-, 0,48 и 0,62). Диапазон системных антагонистов окружности груди (ДСА) так же оказался выше (1,74 и 2,27, против 0,13 и 0,98). Показатель накопительной вариабельности (ΣНВ) в окружности груди так же оказался выше (24,06 и 11,19, против 10,2 и 8,6). Селективному выбору предшествует в периоде 1-10 лет увеличение возмущения в показателях вариабельности (см. рис. 5 и табл. 4, 10,2 и 24,06).

Таблица 4. Селективный антагонизм в динамике развития у женщин

|

ТЕНДЕНЦИИ |

долевые показа- |

Масса тела |

Окружность груди |

||

|

1-10лет |

11-20лет |

1-10лет |

11-20лет |

||

|

Возраст.(+) |

КЕ-2 |

-2,70 |

2,57 |

-28,8 |

6,11 |

|

Убывающ.(–) |

КЕ-2 |

3,07 |

-0,88 |

6,10 |

-0,71 |

|

Возраст.(+) |

нв+ |

1,97 |

2,60 |

3,20 |

3,65 |

|

Убывающ.(–) |

нв– |

2,07 |

1,62 |

1,45 |

1,38 |

|

Возраст.(+) |

Рнв+ |

0,48 |

0,62 |

0,69 |

0,73 |

|

Убывающ.(–) |

Рнв– |

0,52 |

0,38 |

0,31 |

0,27 |

|

(В + ) + (У – ) |

Σнв |

10,2 |

8,60 |

24,06 |

11,19 |

|

(У – ) –(В + ) |

ДСА |

0,13 |

0,98 |

1,74 |

2,27 |

Примечание: (В + ) – ряд положительных приростов; (У – ) – ряд отрицательных приростов.

Выводы. Антагонизм в возрастающих и убывающих долевых тенденциях развития у мужчин и у женщин отличается. У женщин доминировали показатели окружности груди, а у мужчин – показатели роста. Селективные влияния того или иного регулятора на разных этапах периодизации развития отличаются характеристиками антагонистических накоплений. Амплитудные возрастающие (+) тенденции во всех показателях развития имеют пассив-но-возрастающую тенденцию, а убывающие (–) тенденции имеют активно-убывающую форму зависимости. Наибольшая активность в показателях развития выявлена у мужчин по показателю роста (табл. 3, ДСА, 0,82), а у женщин по показателю окружности груди (ДСА, 0,72). У женщин по показателю массы и окружности груди были выделены периоды 1-10 лет и 11-20 лет (табл. 4). По показателю окружности груди в периоде 1-10 лет доля пассивно-возрастающей тенденции -28,8 в последующем периоде заменилась на долю активно-возрастающей тенденцию 6,11, что обозначило селективный выбор регуляторами развития данной модели женского организма. Особенностью селективного выбора для последующего перио- показателях вариабельности (рис. 5; табл. 4; 10,2 и 24,06).

Заключение. В периодизации развития человека происходит формирование морфофункциональных отличий характерных для женского и мужского организма. В организме регуляторы антагонистических взаимодействий, на ранних этапах развития запускают селективный механизм функционального отбора необходимого развития тех или иных систем организма, которые необходимы для его адаптации в окружающей среде.

да предшествует увеличение возмущения в

Список литературы Селективный антагонизм в динамике возрастной периодизации физического развития человека

- Антамонов Ю.Г. Биологических систем организация // Энциклопедия кибернетики. -1974. - Т. 1. - С. 161-162.

- Архипов М.Е. Обработка информации живыми организмами на клеточном уровне // Вестник новых медицинских технологий. - 2001. - №1. - С. 11-12.

- Белоусов Л.В. Биологический морфогенез. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 239 с.

- Газарян К.Г., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития животных. - М.: Высшая школа, 1983. - 288 с.

- Крачун Г.П., Леонова Н.Г. Анализ и моделирование сложных биологических процессов самоорганизации в организме человека // Вестник новых медицинских технологий. -2011. - №1. - С. 1-6.

- Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. Пособие для биологич. спец. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. Школа, 1980. - С. 37-39.

- Лукичев Владимир. Антагонизм. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://proza.ru>2021/02/26/296.

- Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология развития: органогенез и механизмы онтогенеза. - Минск: БГУ, 2012. - С. 87-92.

- Мацканюк А.А., Шутов А.Б. Связь структурных характеристик в иерархии динамики временных рядов живой и неживой природы // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2018. - № 12-1. - С. 149-159.

- Салтыков А.Б. Самоорганизация физиологических, патологических и амбивалентных функциональных систем // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2009. - №2. - С. 8-13.

- Субботин А.Д. Физическое развитие дошкольников и школьников города Сочи // Методические рекомендации для врачей. - Сочи, 1970.

- Судаков К.В. Информация в деятельности функциональных систем организма // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - № 11 (149). - Вып. 11. -С. 35-46.

- Теория информации в медицине // Республиканский межведомственный сборник научных работ. Отв. ред. Бондарин В.А. - Минск: «Беларусь», 1974. - 272 с.

- Фролов Ю.П. Морфогенез биосистем // Вестник Самарского государственного университета. - 2010. - № 6 (80). - С. 240-252.

- Черников С.В. Динамика альфа-фетопротеина, минеральных элементов и показателей физического развития у куриных эмбрионов в онтогенезе // Автореф. дис. к.б.н. -Ставрополь, 2012. - 25 с.

- Чоговодзе А.В., Круглый М.М. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. - М.: Медицина, 1977. - С. 37-51.

- Шмальгаузен И.И. Проблема смерти и бессмертия. - М.: Книга по Требованию, 2014. - С. 2-4. (Государственное издательство, 1926)

- Шутов А.Б., Лобова О.Е., Семенчук В.С. Метод долевого участия в исследовании тенденций динамики параметров физического развития у человека // Вестник СГУТиКД. -2011. - № 3 (17). - С. 231-238.

- Шутов А.Б., Остапук В.И. Эффекты антагонизма в динамике показателей долевых тенденций апоптоза и альфа-фетопротеина у куриных эмбрионов в онтогенезе // Приволжский научный вестник. - 2014. - №9 (37). - С. 17-22.

- Шутов А.Б. Формы антагонистических взаимодействий в сложных саморегулирующихся системах // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2022. - № 6-3 (69). - С. 107-114. DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-3-107-114.