Селище Ябалаклы-1: новые материалы по чияликской культуре Южного Предуралья

Автор: Русланов Е.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты работ, проведенных в долине реки Дема в Южном Предуралье в 2021 г. комплексной Золотоордынской археологической экспедицией ИИЯЛ УФИЦ РАН. Результатом разведки стало выявление интересного и довольно редкого памятника - открытого селища чияликской археологической культуры. Было установлено, что памятник является однослойным, в его культурном слое обнаружено большое количество костей животных, фрагментов чугунных котлов, а также обломков гончарной и поливной посуды. Полученные данные позволяют датировать памятник в пределах XIII-XIV вв. и отнести к кругу синхронных селищ чияликской культуры Горновского археологического микрорайона.

Южное предуралье, река дема, позднее средневековье, чияликская культура, селище

Короткий адрес: https://sciup.org/147240772

IDR: 147240772 | УДК: 902.21 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-5-118-130

Текст научной статьи Селище Ябалаклы-1: новые материалы по чияликской культуре Южного Предуралья

Южное Предуралье представляет собой всхолмлённую равнину, нарушенную отдельными поднятиями и прорезанную долинами крупных рек – Белой и Уфы – и их многочисленными притоками (Ик, Дема, Урашак, Чермасан, Кармасан и др.) [Турикешев и др., 2016, с. 13]. В золотоордынское время (XIII–XIV вв.) этот регион выделялся богатством экологических ниш разной таксономической градации (степь, лесостепь, лес, верховые болота, разработанные долины рек, заливные луга и т. д.), что выгодно отличало его от открытых степей и горнолесной зоны Южного Урала. Эта особенность играла определяющую роль в миграционных процессах населения с различным типом ведения хозяйства, кочевников и коллективов с непрочной оседлостью, являвшихся триггерами активного культурного развития и освоения Южного Предуралья. Если кочевники степной зоны Южного Урала, проникавшие в Пред-уралье Демско-Бельским степным коридором [Савельев, 2014], в целом изучены неплохо (см., например: [Гарустович и др., 2014; 2015; Иванов и др., 2021; 2022]), то материалы памятников полукочевых групп, оставивших многочисленные селища в долинах рек Камско-Бельского бассейна, опубликованы в очень ограниченном объеме. Всего на рассматриваемой территории известно 97 подобных памятников, целенаправленные раскопки были проведены на Горновском, Игимском I, Чияликском, Подымаловском I, Карповском, Тукмак-Каранов-ском, Казакларовском, Меллятамакском VI, Ябалаклинском-1 селищах и на Старо-Нагаев-ской II стоянке, частично опубликованы лишь материалы Горновского, Игимского I, Чиялик-ского, Подымаловского I и Меллятамакского VI селищ [Иванов и др., 2007; Казаков и др., 2016; Тузбеков, 2021; Русланов, 2022]. Несколько лучше обстоит дело с грунтовыми могильниками: так, в 51 некрополе (Такталачукский, Кушулевский, Азметьевский I, Дербешкин-ский, Базитамакский, Кишертский, Горновский, Нижне-Хозятовский, Новотроицкий и др.) изучено около 900 погребений [Казаков, 1978; Казаков и др., 1989; Пастушенко, 2006; Свод…, 2007; Гарустович, 2015; Вальков и др., 2020; Русланов, 2020].

Данная проблема, скрытая в диспропорции между введенными в научный оборот бытовыми и погребальными памятниками, не позволяет с достаточной полнотой реконструировать исторические процессы, проходившие в этом регионе в эпоху Золотой Орды, и сама по себе актуализирует необходимость освоения новых данных для расширения имеющейся источниковой базы по чияликской культуре Южного Предуралья. Таким образом, цель на- стоящей статьи заключается в публикации новых материалов, полученных в ходе изучения селища Ябалаклы-1 в бассейне р. Дема.

Собственно, чияликская культура была выделена Е. П. Казаковым в Прикамье. Она получила свое название по селищу у д. Чиялик (Чиялек) в Актанышском районе Республики Татарстан, раскопки которого проводились в 1969 г. В дальнейшем основные компоненты культуры и памятники на территории Южного Предуралья были рассмотрены Г. Н. Гарусто-вичем, в результате чего были написаны кандидатская диссертация и ряд обобщающих статей [Казаков, 1978, с. 31-33; 2003, с. 79-86; Гарустович, 1998; 2015, с. 181-197].

Локализация памятников позволяет очертить границы расселения чияликских племен в Южном Предуралье. Самые западные селища и могильники были выявлены в восточных районах Татарстана и западных районах Республики Башкортостан. На реке Ик располагаются могильники Кара-Яр , Казыбиргян , Тукмак-Каран , Карповский , Ново-Сарлинский , Байряки-Тамакский , I и II Старо-Варяжские , Кыпчаковский и селища Игимское , Белозерское , Туму-тукское , Ново-Какрыбашевское ). На реке Сюнь обнаружены могильники Азьметьевский I , Такталачукский и селища Чияликское , Миннияровское . На левому берегу Камы находится могильник Дербешкинский и селища Тат-Азибейское , Актанышское , Турачинское II). По берегам Белой в ее нижнем течении располагаются могильники Кушулевский , Базитамакский , Янгизнара и селища Кушулевское , Барановское I , Кабанкуль II и IX). Таким образом, западные границы расселения чияликских племен проходили по территории междуречья рек Зай и Ик, именно здесь располагаются самые крупные могильники. Размещение чияликских памятников вдоль восточных границ Волжской Булгарии, которые проходили по рекам Шешма и Зай, позволяет говорить о том, что именно Булгария была центром притяжения предураль-ского (чияликского) населения в XIII-XIV вв., что выразилось в сильном влиянии Волжской Булгарии и распространением в Предуралье мусульманской религии [Гарустович, 1996, с. 52-55]. В этой связи стоит отметить, что город Булгар находился всего в 180 км от западных границ компактного расселения «чияликцев». Далее к востоку чияликские памятники расположены по берегам рек Белая, Дема, Кармасан и Чермасан: могильники Ахметовский I и II , Резаповский , Казакларовский , Уфимский , Шиповский , Шах-Тау , Хлебодаровский , Гор-новский , Нижне-Хозятовский , Новотроицкий и др., селища и городища Кумлекуль , Кара-Абыз , Чертово , Шах-Тау , Ибргаимовское , Акаваз , Подымалово-1 , Кармасан , Таптыковское , Ябалаклы-1 , Новые Ябалаклы 1 и 2 ). К северу от р. Белой в лесных районах чияликские памятники единичны, но они известны в Кунгурской лесостепи на территории Перми, где они выделены в сылвенскую культуру (могильники Селянино-Озеро , Кишертский ) [Гарустович, 1992]. Южнее распространение памятников чияликской культуры ограничивается естественными границами лесостепи, не затрагивая степные районы. Восточные границы в Зауралье прослежены менее четко: здесь вплоть до Тобола известны немногочленные, но схожие в некоторых элементах материальной культуры памятники макушинского типа южного локального варианта юдинской культуры (могильники Макушинский , Козырь , Кодон Миассо-во 1 , Большеказакбаевский 2 на р. Нице; погребение у д. Смолино; городища Папское , Пры-говское , Усть-Терсюк-1 ) [Викторова, 1964; Викторова, Морозов, 1993; Казаков, 1986; 2003; 2007а; 2007б, с. 59-67; Гарустович, Иванов, 1992; Матвеева и др., 2020; Третьяков, 2022]. Таким образом, по современному административно-территориальному делению чияликская культура занимает территорию современной Республики Башкортостан, восточную часть Республики Татарстан, юго-восточную часть Удмуртии, юг Пермского края (Кунгурская лесостепь), а также север Челябинской, южную часть Свердловской и западную часть Курганской областей Российской Федерации.

Результаты и обсуждение

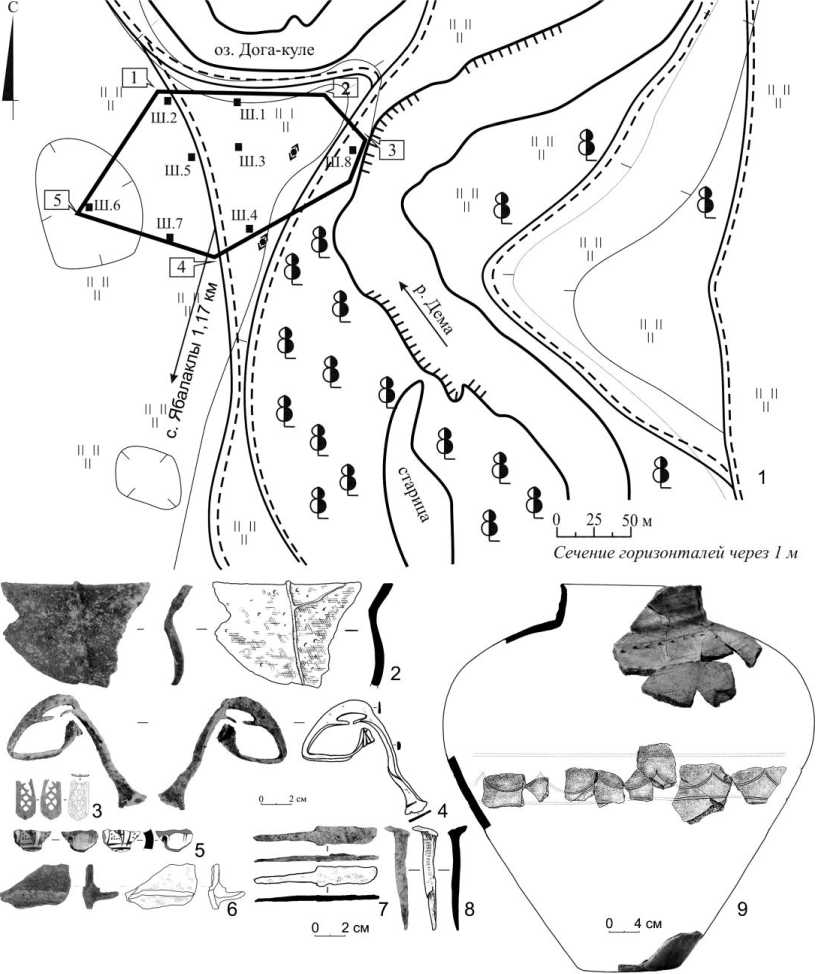

Селище Ябалаклы-1 выявлено в 2021 г. в ходе разведывательных работ по поиску позднесредневековых памятников в долине реки Дема. Памятник находится в 1,17 км к северу от северной окраины с. Ябалаклы Чишминского района Республики Башкортостан на левом об- рывистом берегу р. Дема. Памятник расположен на подтреугольном мысу, образованном современным руслом реки и старичным озером Дога-куле. Площадка памятника ровная, высотой 2–3 м над урезом воды, покрыта луговой растительностью. К северу площадка селища резко понижается на 1,5–2 м, что, по всей видимости, связано с тем, что в ходе меандрирова-ния русло р. Дема поменяло свое положение, сместившись к востоку и оставив после себя старичное озеро Дога-куле. Площадь памятника составляет 8 400 кв. м (рис. 1).

Рис. 1. Месторасположение селища Ябалаклы-1

Fig. 1. A location of the Yabalakly-1 settlement

Стратиграфия памятника по данным шурфа № 8 выглядит следующим образом: дерн – 5 см; рыхлый светло-серый запесоченный гумус (культурный слой) – 5–35 см; светло-серый аллювий – 35–40 см; гумусированная супесь с включением суглинка (переходный слой к материковому основанию) – 45–75 см; материк – светло-коричневый плотный суглинок (глубже 75 см). Глубина шурфа составила 85 см. Археологический материал встречен в слое светло-серого рыхлого гумуса мощностью до 30–35 см. В числе отдельных артефактов, полученных в ходе шурфовки и осмотра осыпи берега, представлены железные и бронзовые изделия (кованый гвоздь (рис. 2, 8 ), фрагменты железных ножей (рис. 2, 7 ), долото, различные ручки, бронзовая ажурная накладка (рис. 2, 3 )). Особо выделяется металлическое стремя арочной формы со сломанной и отогнутой вовнутрь подножкой, несущее датирующую информацию , размер изделия 16 × 13 × 1 см (рис. 2, 4 ).

Рис. 2. План и вещевой материл селища Ябалаклы-1:

1 – план памятника; 2 – венчик и часть тулова чугунного котла; 3 – бронзовая накладка; 4 – металлическое стремя; 5 – фрагмент кашинного поливного сосуда; 6 – часть ручки чугунного котла; 7 – железный нож; 8 – кованый железный гвоздь

Fig. 2. A plan and archaeological finds of the Yabalakly-1 settlement:

1 – a plan of the monument; 2 – a wisk and a part a cast-iron cauldron body; 3 – a bronze overlay; 4 – a metal stirrup; 5 – a fragment of a Kashin irrigation vessel; 6 – a part of the a cast-iron cauldron handle; 7 – an iron knife; 8 – a forged iron nail

Стремя с узкой прорезью для путилища и, по всей видимости, прямой или чуть выгнутой широкой подножкой, которая не сохранилась. Ввиду отсутствия подножки мы не смогли установить точный тип изделия, однако ниже приводим список возможных вариантов: тип ДII или ДIII [Федоров-Давыдов, 1966, с. 13. рис. 1], тип VII [Кирпичников, 1973, с. 50–51, рис. 29], тип IV3 [Армарчук, 2006, с. 27–29, рис. 14–16], тип АIа или АIIв [Мыськов, 2015, с. 56, табл. III]. Подобные стремена датируются довольно широко: XII–XIV вв. (см., например: [Фокин, Митько, 2022, с. 94–105]). Отдельной категорией артефактов являются чугунные котлы – важный маркер позднесредневековых чияликских селищ, всего был найден 21 фрагмент. Среди них выделяется несколько обломков, дающих представление о форме котлов, способах их ремонта и т. д. Венчик котла раструбовидной формы размером 9,5 × 13 × 0,5 см найден на уровне 1 горизонта в шурфе 8, с внутренней стороны прослежены ребро и два литейных шва, первый шов вертикально проходит от венчика к тулову, второй слегка наклонный (рис. 2, 2), венчик относится к типу В3С1 по типологии С. В. Рязанова [2009, с. 50, рис. 36, 15]. Кроме того, в осыпи берега найдена плоская ручка подпрямоугольной формы размером 10,2 × 6 × 0,5 см (рис. 2, 6) и несколько небольших заплаток для устранения литейного брака. По мнению С. В. Рязанова [2011, с. 36], подобные котлы датируются XIV в.

Гончарная посуда представлена большим количеством фрагментов, полученных в основном в ходе изучения шурфа № 8. Цвет фрагментов от светло-коричневого до темно-серого, толщина стенок от 0,3 до 0,4 см. Примесью в тесте является просеянный песок. В ходе камеральной обработки полученного материала удалось восстановить внешнюю форму крупной корчаги с раздутым туловом и сужающимися к днищу стенками (рис. 2, 9 ). Сосуд орнаментирован рядом горизонтальных желобков по венчику, горизонтальным пояском из разреженных полуовальных вдавлений, а также волнистым орнаментом, расположенным в средней части сосуда, выше и ниже которого проходит ряд горизонтальных параллельных прочерченных полос. Корчага, аналогичная найденной на селище Ябалаклы-1, по мнению Т. А. Хлебниковой, датируется серединой – второй половиной XIV в. производство данного типа посуды было широко распространено в Болгаре и других городах Поволжья в позднезолотоордынское время [Город Болгар…, 1988, c. 79, 89, рис. 68]. Кроме красноглиняной гончарной посуды, в шурфе № 8 встречен фрагмент кашинного сосуда с сине-зеленой росписью под прозрачной глазурью размером 2,5 × 1,4 × 0,6 см (рис. 2, 5 ). По типологии, предложенной Е. М. Болдыревой, данный фрагмент чаши относится к Отделу 1 «Кашинная посуда. Подотдел 1. Посуда из бежевого, серого или белого кашина средней плотности» и датируется XIV в. Аналогии данному типу посуды можно найти в Иране, Поволжских городах Золотой Орды, в городище Самосделка [Болдырева, 2016, c. 236, рис. 39, 1 – 6 ; Болдырева, 2021, pис. 2, 9 ]. Часто встречающимся артефактом в слоях памятника является глиняная обмазка, использовавшаяся в качестве скрепляющего материала в процессе обустройства очагов, укрепления котлов над огнем и т. д. Цвет обмазки, как правило, варьирует от светло- до темно-коричневого, в глиняном тесте присутствует обильная примесь шамота.

Кроме обмазки встречен шлак, являющийся свидетельством металлургического производства на площадке памятника в эпоху позднего Средневековья. Изделия из кости представлены костяным лощилом из средней фаланги (венечной кости) лошади и костяной подвеской из кости волка. Волярная (плантарная) поверхность кости использовалась в качестве рабочей, вследствие чего она сильно залощена, размер изделия 4,5 × 4,5 × 2,7 см; в костяной подвеске имеется сквозное отверстие, размер изделия 9 × 1 × 1,3 см.

Остеологический материал памятника представлен 623 фрагментами костей (определены до вида или рода 123 из них) 1. Кости овцы были выделены из общей массы мелкого рогатого скота на основании данных сравнительных таблиц, предложенных рядом зарубежными специалистов [Zeder, Lapham, 2010; Zeder, Pilaar, 2010]. Фрагменты костей, не определимые дальше класса, были записаны как кости млекопитающих и распределены по принадлежности к мелкой (размером с овцу или козу) или крупной (размером с лошадь или крупный рогатый скот) размерной группе. Остеологический материал представляет собой кухонные останки. Костный материал, полученный в памятнике, сильно фрагментирован и имеют следы целенаправленного дробления. Количество фрагментов, несущих на себе следы воздействия открытого огня, незначительно (29 экз.). Также незначительное количество костей (3 экз.) имеет следы погрызов собаками. Видовой состав представлен только одомашненными видами млекопитающих (см. таблицу). В материалах селища также встречены кости птиц (1 экз.). Определимые фрагменты костей млекопитающих представлены 4 видами одомашненных животных. Наибольшее количество (60,16 %) принадлежит лошади, на втором месте мелкий рогатый скот (МРС) (20,33 %) и далее крупный рогатый скот (КРС) (17,89 %). Также обнаружено два экземпляра костей собаки. Неопределимые до вида фрагменты костей распределились следующим образом: к мелкой размерной группе отнесены 276 фрагментов (48,25 %), к крупной размерной группе – 296 фрагментов (51,75 %) (см. таблицу). Выявленная на уровне 1 горизонта шурфа № 8 нижняя челюсть овцы принадлежала половозрелой особи.

Видовой состав остеологического материала селища Ябалаклы-1 Species composition of the osteological material of the Yabalakly-1 settlement

|

Вид |

Количество |

Примечание |

|

|

экз. |

% |

||

|

КРС |

21 |

17,21 |

|

|

Лошадь |

74 |

60,66 |

|

|

МРС |

25 |

20,49 |

4 экз. принадлежат овце |

|

Собака |

2 |

1,64 |

|

|

Всего определимых |

122 |

||

|

Птица |

1 |

||

|

Млекопитающие крупные |

294 |

51,58 |

|

|

Млекопитающие мелкие |

276 |

48,42 |

|

Заключение

В целом, опираясь на данные с селищ Чиялик, Ябалаклы-1, Подымалово-1, Горный, Новые Ябалаклы-1 и 2, Меллятамак VI, городища Мончазы [Казаков, 1978; Казаков и др., 2016; Тузбеков и др., 2022], в которых до вида было определено 713 костей (МРС – 245 фрагментов костей, лошади – 238 фрагментов, КРС – 230 фрагментов), можно сделать вывод о гомогенной структуре стада позднесредневекового населения Южного Предуралья, состоящего из лошади (34 %) 2, МРС (34 %) и КРС (32 %). Важным является отсутствие в слоях памятников костей свиньи, что, по всей видимости, связано с исповеданием ислама в среде носителей чияликской культуры. Кроме того, определенную роль в мясном обеспечении насельников поселений составляла охота и рыбная ловля. Так, в коллекциях селищ Горново, Подымало-во-1, Ябалаклы-1, Новые Ябалаклы-2 встречены кости дикой птицы, волка, зайца, рыбы. Наличие собак в хозяйственном укладе подтверждается скелетными остатками и следами погрызов на костях домашних животных из селищ Ябалаклы-1 и Подымалово-1.

Таким образом, полученный археологический материал (фрагменты корчаг, кашинная посуда, стремя, части чугунных котлов) позволяет определить время существования памятника в пределах XIV в. Аналогичные селища ( Чиялик, Тукмак-Каран, Горново, Ябалаклы 1, По-дымалово 1 и др.) расположены в пределах Южного Предуралья в долинах рек Дема, Черма-сан, Кармасан и др.

Список литературы Селище Ябалаклы-1: новые материалы по чияликской культуре Южного Предуралья

- Армарчук Е. А. Конская упряжь из могильников Северо-Восточного Причерноморья X-XIII веков. М.: Таус, 2006. 227 с.

- Болдырева Е. М. Поливная керамика Нижнего Поволжья в X - 1-й пол. XIV в. (по материалам Самосдельского городища): Дис. ... канд. ист. наук. М., 2016. 250 с.

- Болдырева Е. М. Кашинная керамика из Царевского городища в хранении Государственного исторического музея // Поволжская археология. 2021. № 2 (36). С. 93-106. DOI 10.24852/ pa202L2.36.93.106

- Вальков Д. В., Русланов Е. В., Сёмин Д. В., Фахретдинов А. И. Стоянка и грунтовый могильник Калиновка-4 - многослойный памятник в лесостепном Приуралье // Уфимский археологический вестник. 2020. № 20. С. 120-133. DOI 10.31833^/2020.20.009

- Викторова В. Д. Курганы у с. Макушино на р. Нице // Археология и этнография Башкирии. Уфа: Башкнигоиздат, 1964. Т. 2. С. 247-250.

- Викторова В. Д., Морозов В. М. Среднее Зауралье в эпоху позднего железного века // Кочевники Урало-Казахстанских степей. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. С. 174-178.

- Гарустович Г. Н. Ареал расселения угорских племен Приуралья в ХШ-ХГУ вв. // Востоковедение в Башкортостане: История. Культура. II. Уфа: Изд-во БГУ, 1992. С. 121-123.

- Гарустович Г. Н. Памятники Х - начала XIV в. н. э. // Археологические памятники Башкортостана. Уфа: Гилем, 1996. С. 51-55.

- Гарустович Г. Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 1998. 28 с.

- Гарустович Г. Н. Чияликская археологическая культура эпохи средневековья на Южном Урале // Уфимский археологический вестник. 2015. № 15. С. 181-198.

- Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Ареал расселения угров на Южном Урале и в Приуралье во второй половине I - начале II тыс. н. э. // Проблемы этногенеза финно-угорских народов Приуралья. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1992. С. 17-31.

- Гарустович Г. Н., Иванов В. А., Проценко А. С. Погребения кочевников Улуса Шибана (ХШ-ХГУ вв.) в верховьях р. Урал // Изв. Самар. НЦ РАН, 2014. Т. 16, № 3-2. С. 626633.

- Гарустович Г. Н., Иванов В. А., Проценко А. С. Колпаковский I курганный могильник // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2015. № 6 (361). С. 28-34.

- Город Болгар: Очерки ремесленной деятельности. М.: Наука, 1988. 280 с.

- Иванов В. А., Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б. Археологические исследования поселенческого памятника эпохи позднего средневековья // Формирование и взаимодействие уральских народов в изменяющейся этнокультурной среде Евразии: проблемы изучения и историография. Чтения памяти К. В. Сальникова (1990-1966). Уфа: Китап, 2007. С. 427-431.

- Иванов В. А., Проценко А. С., Русланов Е. В. Погребения с признаками мусульманского обряда у кочевников Золотой Орды // Поволжская археология. 2021. № 4 (38). С. 94-107. DOI 10.24852/ра2021.4.38.94.107

- Иванов В. А., Русланов Е. В., Проценко А. С. Ишкуловский II курганный могильник - памятник монгольских кочевников ХШ-ХГУ вв. на Южном Урале // Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21, № 2. С. 243-258. DOI 10.15688/^.>оЬш.2022.2.14

- Казаков Е. П. Памятники болгарского времени в восточных районах Татарии. М.: Наука, 1978. 132 с.

- Казаков Е. П. О происхождении и этнокультурной принадлежности средневековых прикам-ских памятников с гребенчато-шнуровой керамикой // Проблемы средневековой археологии Урала и Поволжья. Уфа: БФАН СССР, 1986. С. 67-75.

- Казаков Е. П. Чияликская культура: территория, время, истоки // Угры: Материалы VI Сибирского симпозиума «Культурное наследие угорских народов Западной Сибири». Тобольск: Изд-во Гос. ист.-культ. музея-заповедника, 2003. С. 79-87.

- Казаков Е. П. О территориях и этнонимах угров Урало-Поволжья в VI-XIV вв. н. э. // Уфимский археологический вестник. 2007а. № 6-7. С. 145-160.

- Казаков Е. П. Волжские булгары, угры и финны в IX-XIV вв.: проблемы взаимодействия. Казань: Изд-во Ин-та истории АН РТ, 20076. 208 с.

- Казаков Е. П., Старостин П. Н., Халиков А. Х. Археологические памятники Восточного Закамья. Казань: Изд-во АН СССР. Казан. филиал, 1989. 99 с.

- Казаков Е. П., Чижевский А. А., Лыганов А. В. Меллятамакское VI селище чияликской культуры // Поволжская археология. 2016. № 2 (16). С. 219-243.

- Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. // Свод археологических источников. Л.: Наука, 1973, Вып. Е1-36. 140 с.

- Матвеева Н. П., Зеленков А. С., Третьяков Е. А., Овчинников И. Ю. Хронологические комплексы раннего железного века и Средневековья в Зауралье (по материалам Папского городища) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 3: Археология и этнография. С. 31-48. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-3- 31-48

- Мыськов Е. П. Кочевники Волго-Донских степей в эпоху Золотой Орды. Волгоград: Изд-во Волгоград. филиал ФГБОУ ВО РАНХиГ, 2015. 484 с.

- Пастушенко И. Ю. Кишертский могильник в бассейне реки Сылвы // Finno-Ugrica. 20052006. № 9. С. 40-70.

- Русланов Е. В. Несколько раннемусульманских погребений из грунтовых могильников лесостепного Предуралья // Уфимский археологический вестник. 2020. № 20. С. 134-140. DOI 10.31833/uav/2020.20.010.

- Русланов Е. В. Горновский археологический комплекс золотоордынского времени в Преду-ралье: к 60-летию научного изучения // Археология Евразийских степей. 2022. № 6. С. 253-267. DOI 10.24852/2587-6112.2022.6.253.267

- Рязанов С. В. Чугунолитейное производство в Европейской части Золотой Орды (вторая половина XIII-XIV вв.): Дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2009. 188 с.

- Рязанов С. В. Металлургия железа на Южном Урале в XIII-XIV вв. Уфа: Изд-во ИЭИ УНЦ РАН, 2011. 125 с.

- Савельев Н. С. Сарматизация лесостепи Южного Приуралья: предпосылки, основные этапы, характеристики, следствия // Уфимский археологический вестник. 2014. № 14. С. 191 -206.

- Свод памятников археологии Республики Татарстан: В 3 т. / Отв. ред. А. Г. Ситдиков, Ф. Ш. Хузин. Казань: Изд-во ИИ АН РТ, 2007. Т. 3. 529 с.

- Третьяков Е. А. Урало-Сибирский регион в развитом средневековье (к вопросу о памятниках макушинского типа) // XXII Уральское археологическое совещание. Курган: Курган. гос. ун-т, 2022. С. 300-303.

- Тузбеков А. И. Кашинная керамика с селища Подымалово-1 (по результатам раскопок 2019 года) // Теория и практика археологических исследований. 2021. Т. 33, № 4. С. 157-165.

- Тузбеков А. И., Григорьева И. М., Рослякова Н. В. Результаты археозоологического исследования остеологического материала из раскопок селища Подымалово-1 в Башкирском Приуралье (2019) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2022. № 3. С. 37-50.

- Турикешев Г. Т.-Г., Данукалова Г. А., Кутушев Ш.-И. Б. Южное Предуралье: география, геология, тектоника и геоморфология: Монография. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2016. 260 с.

- Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. М.: Изд-во МГУ, 1966. 276 с.

- Фокин С. М., Митько О. А. Сопроводительный инвентарь погребения кыргызского воина из окрестностей с. Новоселово в Красноярском крае // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 7: Археология и этнография. С. 94-105. DOI 10.25205/18187919-2022-21-7-94-105

- Zeder A., Lapham A. Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra. Journal of Archaeological Science, 2010, no. 3 (11), pp. 28872905.

- Zeder A., Pilaar S. E. Assessing the reliability of criteria used to identify mandibles and mandibular teeth in sheep, Ovis, and goats, Capra. Archaeological Science, 2010, no. 37, pp. 225-242.