Сельские хозяйственные организации, их виды и особенности управления

Автор: Щетинина И.В., Капелюк З.А., Сипко Л.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы создания сельских хозяйственных организаций, их виды и сферы деятельности, факторы, современные проблемы и направления повышения эффективности управления; зарубежный и отечественный опыт управления сельской экономикой.

Сельские хозяйственные организации, сфера деятельности, факторы, управление, государственное регулирование, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/14082358

IDR: 14082358 | УДК: 631.145

Текст научной статьи Сельские хозяйственные организации, их виды и особенности управления

Важное значение для устойчивого экономического развития сельских территорий имеет эффективная деятельность сельских хозяйственных организаций.

С точки зрения системного подхода сельскую хозяйственную организацию можно определить как открытую производственно-хозяйственную систему, представляющую собой объединение физических и/или юридических лиц либо созданное государственными или муниципальными органами власти предприятие, расположенное на территории, отнесенной к сельской местности, с целью производства продукции, выполнения работ или оказания услуг.

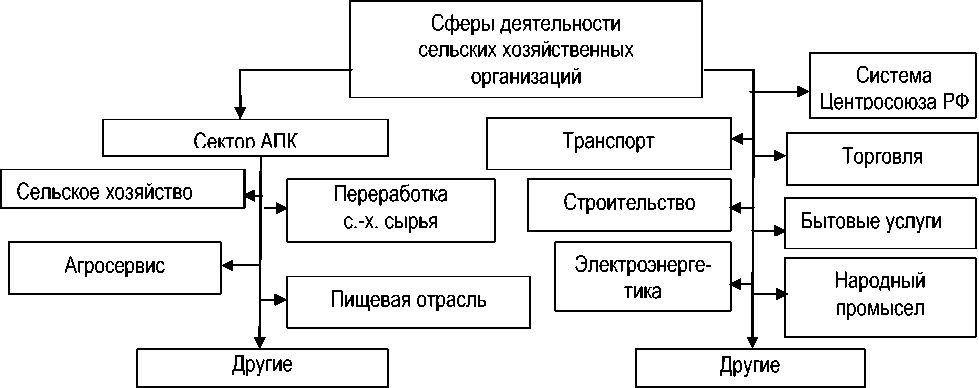

Сельские хозяйственные организации могут быть созданы на основе различных форм собственности (частной, общей, государственной, муниципальной и др.), в разных правовых формах (производственный кооператив, унитарное предприятие, акционерное общество и др.), с созданием или без создания юридического лица (личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и др.); являться простыми и сложными, состоящими из нескольких простых организаций (союзы, холдинговые структуры и др.). Сфера деятельности сельских хозяйственных организаций может быть различной: строительство, сфера услуг, сельское хозяйство, транспорт и т.д. (рис.).

Сфера деятельности сельских хозяйственных организаций

Для обеспечения эффективной деятельности сельских хозяйственных организаций должна быть проработана соответствующая система управления на макро-, мезо- и микроуровне, поскольку сельские организации – объект управления, с одной стороны, и производственно-хозяйственные системы, с другой; в то же время они представляют собой социальную систему, состоящую из взаимосвязанных частей целого и входящую в состав более крупных систем – экономики муниципального образования, региона, страны, общества.

Рассматривая управление сельскими хозяйственными организациями, необходимо подходить к этому также с системных позиций и учитывать, что формирование эффективной системы управления должно включать в себя учет законов общественного развития и законов развития организаций, закономерностей и принципов построения системы управления; отработку целей, задач и функций управления; выбор методов и соответствующей организационно-управленческой структуры; формирование аппарата управления (АУП) с соответствующим информационно-технико-технологическим обеспечением коммуникаций и определением эффективности его функционирования; непосредственное осуществление управленческого труда, то есть процесса воздействия субъекта на объект управления с учетом специфики производства.

Основными факторами, влияющими на систему управления сельскими хозяйственными организациями, исходя из проведенного исследования, обобщения теоретических положений, зарубежного и отечественного исторического и современного практического опыта, являются следующие (табл. 1).

Основные факторы, влияющие на систему управления сельскими хозяйственными организациями

Таблица 1

|

Фактор |

Краткая характеристика |

|

1 |

2 |

|

Сфера деятельности |

Сельское хозяйство, переработка, торговля и др. |

|

Вид производства и/или деятельности |

Растениеводство, животноводство, закуп продукции, торговля, оказание бытовых услуг и т.д. |

|

Специфика производства |

Часто цикличный характер, растянутый во времени и пространстве, связанный с землей и другими природными и биологическими объектами, с повышенным риском и малой привлекательностью для инвесторов; требует применения соответствующих способов, рычагов и стимулов управления, учитывающих особенности технологии, сырья и материалов |

|

Форма, вид и доля собственности |

Государственная: федеральная и региональная (субъектов РФ), муниципальная, собственность хозяйственных организаций (акционерных обществ, кооперативов и т.д.); доля – 100 %, «контрольный пакет» и др. |

|

Вид субъекта собственности |

Собственник, владелец, пользователь |

|

Вид объекта собственности |

Движимое, недвижимое имущество и т.д. |

|

Вид организации |

С правами или без прав юридического лица; простая или сложная и т.д. |

|

Правовая форма организации |

Акционерное общество (открытое, закрытое), кооператив (производственный, потребительский), товарищество (полное, коммандитное, на основе договора о совместной деятельности) и др. |

|

Тип организации |

Коллективное производство, индивидуальное предпринимательство, малый бизнес и др. |

|

Форма хозяйствования |

Единоличная, семейная, коллективная и др. |

|

Технология производства |

Ручной труд, механизированный, автоматизированный; промышленный тип, использование специфического оборудования и т.д. |

|

Уровень специализации |

Узкоспециализированные, многопрофильные организации и др. |

|

Масштабы производства |

Крупные, средние, малые по объемам и ассортименту продукции, доходам, количеству работников, сырьевой зоне, потребителям (их категория, удаленность и т.д.) |

|

Местоположение организации |

Расположена в зоне нового промышленного освоения, в экономически развитых регионах, в регионах с развитым (неразвитым) отраслевым производством и др. |

|

Природно-климатические условия |

Степь, лесостепь, тайга, тундра и др. |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

|

Значимость организации |

Местного значения, районного, регионального, межрегионального, федерального, межгосударственного, транснационального |

|

Субъект управления |

Государственные органы, собственники и иные участники организации, менеджеры |

|

Уровень управления |

А) государственный (федеральный, региональный, районный); б) муниципальный (районный, местный); в) организацией; г) внутрихозяйственный |

|

Временная перспектива |

Стратегическое, текущее, оперативное управление |

|

Объект управления |

Трудовые ресурсы, материальные, земельные, финансовые и др. |

|

Финансово экономическое состояние организации |

Устойчивое, неустойчивое, банкротство; наличие кредиторов, инвесторов и др. |

|

Взаимосвязь с другими организациями, отраслями и сферами сельской и иной экономики |

Наличие кооперативных связей с другими организациями; участие в агропромышленных и иных объединениях; являются дочерними или зависимыми организациями; действуют на основе хозяйственных договоров; взаимодействуют с другими хозяйственными организациями по вертикали, горизонтали, диагонали и др.; связаны или не связаны с организациями других отраслей экономики, в том числе расположенными вне сельской местности и т.д. |

|

Уровень развития внешнеэкономических связей |

Занимаются или не занимаются внешнеэкономической деятельностью, ее масштабы (количество партнеров, объемы и т.д.) |

|

Уровень квалификации управленческих кадров |

Степень учета закономерностей и принципов управления, правильный подбор методов управления и др. |

|

Уровень технической оснащенности управления |

Наличие или отсутствие современных средств коммуникации, новых информационных технологий и др. |

|

Эффективность управленческого воздействия |

Эффективность функционирования субъектов и объектов управления |

|

Восприимчивость к инновациям |

Активно использующие достижения НТП, не использующие достижения науки и передового опыта и др. |

|

Отлаженность взаимосвязей внутри организации |

Уровень специализации и кооперации труда, в том числе управленческого; наличие необходимых организационных, управленческих, производственных и иных структур и др. |

|

Уровень законодательнонормативной базы в стране, регионе, сфере экономики, организации |

Наличие законов и подзаконных актов, регламентов, требований, условий, возможностей; отлаженность рычагов и стимулов и т.д. |

|

Применяемые методы государственного регулирования |

Ценообразование, налогообложение, кредитование, субсидирование и др. |

|

Уровень развития НТП в стране, в отрасли, в организации |

Возможность механизации и автоматизации производственных и управленческих процессов и др. |

|

Степень развития рыночных отношений |

Наличие рыночной инфраструктуры, отлаженность взаимоотношений с партнерами и т.д. |

|

Состояние макросреды |

Политическая и экономическая ситуация в регионе, в стране, в мире |

|

Уровень и статус потребителей |

Организованные или неорганизованные потребители (государственные организации, негосударственные оптовые покупатели и т.д.) |

|

Региональная специфика |

Природно-климатические, экономические, политические, национальные, культурные и другие особенности |

|

Требования социума |

Наличие и изменение потребностей общества, требования экологической безопасности и т.д. |

Указанные факторы оказывают влияние на систему управления сельской хозяйственной организацией: влияют на количество управленческого персонала и подразделений АУП, структуру взаимосвязей и соподчиненности в организации, систему коммуникаций, выбор методов управления, способы принятия управленческих решений, степень централизации и децентрализации управления, уровень использования производственного потенциала, обеспеченность кадрами с необходимым уровнем квалификации, эффективность управления и др.

Рассматривая внешнее воздействие на деятельность сельских хозяйственных организаций, необходимо отметить, что одной из характерных особенностей зарубежных стран в ХХ–ХХI веках является участие государства в управлении экономикой. Опыт развитых зарубежных стран (Западной Европы, США, Японии и др.) убедительно свидетельствует о необходимости такого регулирования. Причем государственное управление сельской экономикой характерно не только в рамках одной страны, но и в рамках межгосударственных объединений и союзов (ЕС, ФАО, ВТО и др.) [1–3]. В качестве основных рычагов воздействия используются в основном экономические: бюджет, налоги, цены, кредиты и др.

В ведущих странах мира дотации составляют значительную долю в валовом национальном продукте, в себестоимости и доходах товаропроизводителей (табл. 2-4) [ 2, 4-9 ] . Это способствует укреплению материально-технической базы сельских организаций, создает предпосылки для повышения эффективности производства.

Доля дотаций аграрному сектору в ВВП страны, %

Доля дотаций хозяйствующим субъектам в прибыли, %

Господдержка в некоторых странах, присоединившихся к ВТО

Таблица 2

|

Страна |

Доля дотаций в ВВП страны |

|

Франция |

7,1 |

|

Германия |

13,7 |

|

Ирландия |

14,8 |

|

Австрия |

13,7 |

|

Дания |

17,7 |

|

США |

25,0 |

|

Великобритания |

27,2 |

|

Норвегия |

32,5 |

|

ЕС |

50,0 |

|

Япония |

70,0 |

Таблица 3

|

Страна |

Доля дотаций в прибыли фермеров и производственных кооперативов |

|

США |

30 |

|

ЕС |

49 |

|

Швеция |

59 |

|

Швейцария |

60 |

|

Финляндия |

71 |

|

Япония |

75 |

Таблица 4

|

Страна |

Год вступления в ВТО |

Агрегированные меры поддержки сельского хозяйства, % от ВНП с.х. |

ВНР на душу населения, долл. США |

|

Албания |

2000 |

10 |

870 |

|

Грузия |

2000 |

10 |

620 |

|

Киргизия |

1998 |

5 |

300 |

|

Монголия |

1997 |

10 |

350 |

|

Оман |

2000 |

10 |

4940 |

|

Панама |

1997 |

10 |

3070 |

|

Эквадор |

1996 |

10 |

1310 |

|

Эстония |

1999 |

5 |

3480 |

Система управления экономикой, в том числе сельской, претерпевала в нашей стране в течение ХХ– ХХI веке существенные изменения – изменялись структура, субъекты, объекты и методы управления и т.д. Исходя из этого, можно выделить несколько крупных периодов с характерными особенностями в системе управления экономикой, учитывающими развитие села (табл. 5).

Особенности управления экономикой по укрупненным периодам развития страны

Таблица 5

|

Годы |

Основные характеристики |

|

1917–1921 |

Формирование новой структуры и механизма управления производством, в том числе на государственном уровне; начало создания коллективных хозяйств с полным финансированием за счет государства |

|

1922–1927 |

Переход к новой экономической политике, допускающей капиталистические элементы хозяйствования при сохранении управления со стороны государства |

|

1928–1935 |

Изменения в системе управления, связанные с коллективизацией, созданием крупных зерновых и животноводческих совхозов, образованием машинно-тракторных станций (МТС), совершенствованием экономического районирования страны и др. |

|

1936–1940 |

Переход от трестов к территориально-производственной структуре управления |

|

1940–1945 |

Политика военного периода с жестким административным управлением, карточной системой распределения продуктов и т.д. |

|

1946–1952 |

Методы административного государственного руководства экономикой с целью скорейшего восстановления народного хозяйства, разрушенного в годы Великой Отечественной войны, значительные вливания государственных ресурсов в экономику сельских хозяйственных организаций |

|

1953–1964 |

Этап аграрных реформ, интенсивное укрупнение колхозов и преобразование части колхозов в совхозы, реорганизация МТС и продажа сельхозтехники колхозам, переориентация управления сельским хозяйством на территориальный принцип, начало формирования основных отраслей АПК |

|

1965–1982 |

Курс на интенсификацию сельского хозяйства, централизацию управления, углубление специализации сельскохозяйственного производства; расширение производственноэкономической самостоятельности организаций, переход на хозрасчетные отношения, развитие экономических форм государственного регулирования производства |

|

1982–1990 |

Углубление специализации, концентрации производства, межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции; управление по производственно-территориальному принципу; развитие и совершенствование экономических методов управления, государственной поддержки; создание специализированных сельскохозяйственных и агропромышленных объединений, в том числе областных и районных (РАПО), специализированных организаций по обслуживанию сельскохозяйственного производства; образование Госагропрома СССР. Значительные вложения государственных средств в развитие материальнотехнической базы колхозов и совхозов, заменяя их собственные ресурсы. Это давало государству право контроля над имуществом сельскохозяйственных предприятий независимо от юридически признанной формы собственности |

|

1991–1999 |

Институциональные преобразования, начало формирования многоукладной экономики, сокращение сферы государственного воздействия и государственной поддержки, реорганизация органов государственного и местного управления, приватизация перерабатывающих и обслуживающих предприятий, разукрупнение коллективных организаций, активное создание малых форм хозяйствования и сектора индивидуальных предпринимателей |

|

2000–2012 |

Продолжение формирования многоукладной экономики, разукрупнение в ряде регионов коллективных организаций, сокращение сферы государственного воздействия, постепенное увеличение бюджетной государственной и муниципальной поддержки села, замедление процесса создания малых форм хозяйствования и сектора индивидуальных предпринимателей; осознание хозяйствующими субъектами необходимости развития кооперации и интеграции производства, отраслей и сельских предприятий; начало формирования системы управления, адекватной многоукладной рыночной экономике |

Оценивая систему государственного, муниципального и хозяйственного управления сельскими организациями в Сибири, необходимо отметить, что здесь накоплен опыт, в основном аналогичный общероссийскому. Многие проблемы, отмечаемые в целом по РФ, имеются и в сибирских регионах. Большинство сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих организаций с правами юридического лица (более 90 %) не подчиняются прямым указаниям государственных и муниципальных органов управления и не получают в полном объеме необходимых финансовых средств. Отсюда рычаги воздействия органов государственного и муниципального управления на организации оказываются ограниченными.

Однако в селах сибирских регионах имеется и своя специфика, связанная с высоким уровнем производственного и иных рисков, меньшей инвестиционной привлекательностью села, низким уровнем готовности сельского населения к нововведениям и др., что требует серьезного внимания со стороны органов управления в современных условиях вступления в ВТО и обострения конкурентной борьбы во всех сферах деятельности.

Несмотря на большую работу, проводимую государственными, муниципальными и хозяйственными органами управления РФ и сибирских регионов, на селе имеется множество нерешенных проблем, что указывает на необходимость совершенствования системы управления сельскими организациями: требуется развивать законодательно-нормативную базу, информационно-консультационную систему в сельской местности, обеспечить адекватную государственную поддержку развития сельской экономики и социальной сферы села, влияющей на экономическое развитие сельских хозяйственных организаций, решение кадровых проблем и др.

Рассматривая проблемы управления на уровне сельских хозяйственных организаций, необходимо обратить особое внимание на недостатки внутренней нормативной базы, организационной структуры управления, уровня подготовленности к управлению участников организаций и исполнительного аппарата управления (менеджеров) и др.

Важное значение для эффективной хозяйственной деятельности села имеет развитие кооперации, агропромышленной интеграции на новой организационно-экономической и правовой основе, укрепление и развитие потребительской кооперации Центросоюза РФ, повышение активности ее хозяйственной деятельности, что будет способствовать развитию и других сельских организаций.

Все указанное позволяет сделать вывод о необходимости незамедлительного принятия определенных управленческих решений на всех уровнях. Решение проблем в системе управления сельскими хозяйственными организациями позволит обеспечить новые возможности для развития производства, повышения его конкурентоспособности и эффективности, решения социальных проблем села.