Сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду (на примере муниципального района)

Автор: Солодовников Д.А., Солодовников А.Ю.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Проблемы аграрной среды

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В сообщении рассматриваются основные факторы и источники воздействия на окружающую среду, сопутствующие сельскохозяйственному производству в пределах муниципального района. Приводятся данные об аграрных угодьях, сельскохозяйственной и иной технике, занятой в сельском хозяйстве, загрязнении почв подвижными формами тяжёлых металлов в пахотном горизонте.

Сельское хозяйство, антропогенная нагрузка, загрязнение почв

Короткий адрес: https://sciup.org/147226766

IDR: 147226766 | УДК: 502.6

Текст научной статьи Сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду (на примере муниципального района)

2Тюменское отделение «СургутНИПИнефть»

г. Тюмень, 625003, ул. Р. Люксембург, 12, e-mail: SolodovnikovAU @surgutneftegas .ru

Научный руководитель - начальник научно-исследовательского отдела Экологии, д.г.н., доцент Солодовников А.Ю.

В сообщении рассматриваются основные факторы и источники воздействия на окружающую среду, сопутствующие сельскохозяйственному производству в пределах муниципального района. Приводятся данные об аграрных угодьях, сельскохозяйственной и иной технике, занятой в сельском хозяйстве, загрязнении почв подвижными формами тяжёлых металлов в пахотном горизонте.

Ключевые термины: сельское хозяйство, антропогенная нагрузка, загрязнение почв.

Среди проблем, с которыми сталкивается население, живущее в сельской местности, не последнее место принадлежит экологическим проблемам. Дело в том, что существующий образ жизни, сложившаяся веками система традиционного землепользования при устаревших технологиях возделывания земли не отвечает современным представлениям, предъявляемым к экологическому мышлению и потребностям людей, живущих в XXI в.

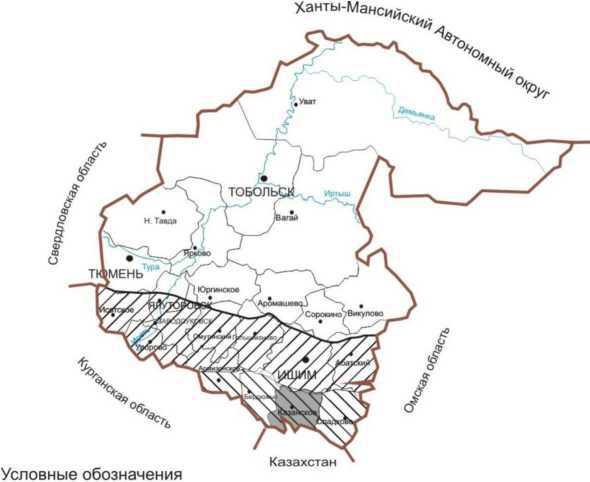

Природа западносибирской лесостепи, в которой расположен Казанский район Тюменской области (рис. 1), достаточно устойчива к хозяйственной деятельности человека. В то же время её защитные функции легко быть нарушены при игнорировании механизмов саморегулирования природы. Поэтому надо грамотно и аккуратно пользоваться богатствами этой земли, как это делали на протяжении нескольких столетий наши предки, пришедшие сюда в конце XVI -XVII вв., а до них другие, жившие здесь народы. Несмотря на то что в районе нет промышленных предприятий, которые являются

Солодовников Д.А., Солодовников А.Ю., 2016

преобразователями природы, тем не менее, экологические проблемы присущи и для этой местности.

Как показывает практика, сельское хозяйство с набором основных и вспомогательных производств является одним из крупнейших источников нарушения естественных ландшафтов и весомым загрязнителем природной среды. Эго обусловлено тем, что сельскохозяйственная деятельность предполагает не только использование больших площадей, но и применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений, мелиорантов и т.п. Кроме того, используемая сельскохозяйственная техника сама по себе является потенциальным преобразователем и загрязнителем окружающей среды. Вследствие этого негативному воздействию подвергаются рельеф, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, животный мир.

В аграрной сфере Казанского района используется почти 61% территории, или 188,5 тыс. га. Из них ежегодно распахивается около 100 тыс. га, на остальной территории производятся сенокошение и пастьба скота. Временно из сельскохозяйственного оборота выпало 8% (14,9 тыс. га) сельскохозяйственных угодий. На полях задействовано около 300 тракторов и свыше 70 кормо- и зерноуборочных комбайнов, 500 автомобилей, другая сельскохозяйственная техника.

Среди всех природных сред наибольшему видимому воздействию подвергаются рельеф и почвенный покров. В процессе сельскохозяйственной деятельности поверхность (рельеф) была выровнена под возможность работы широкозахватных и низкопрофильных сельскохозяйственных машин и агрегатов. Для экономики сельского хозяйства это дало возможность снизить издержки производства. С точки зрения экологии выигрыш представляется менее очевидным по ряду причин, среди которых следует выделить следующие. Во-первых, неровности местности способствовали аккумуляции влаги, что в условиях лесостепи весьма актуально. Во-вторых, при выравнивании полей на их окраинах уничтожались лесо-кустарниковые ассоциации, нередко также вырубались колковые леса, оказавшиеся среди них. В-третьих, иссушение пахотно-пригодных земель способствовало их эродированию и развитию эрозионных процессов, сопровождающихся формированием о вражно-балочного рельефа. Если воздействия первых двух факторов в основном в прошлом, то действие 3-го будет только нарастать. Остановить расширение овражно-балочного рельефа очень затратное и дорогостоящее мероприятие, а при отсутствии финансирования, не представляется возможным. В Казанском районе овражно-балочный рельеф активно протекает на правобережье Ишима по западным склонам Ишимского увала и здесь наблюдается сокращение пахотно-пригодных земель.

Северная граница лесостепи

Северная лесостепь

Средняя лесостепь

Район исследования

7/Л

Рис. 1. Карта-схема лесостепи юга Тюменской области с районом исследования.

По степени антропогенной нагрузки и потенциалу устойчивости природы, рассчитанным В.А. Добряковой и А.Х. Суркпеловым [1]. территория Казанского района является напряжённой. Главная причина - наличие в районе большой доли нарушенных земель, обусловленных развитием сельского хозяйства.

Развитие аграрного производства оказывает непосредственное воздействие и на состояние почвенного покрова. Основными источниками загрязнения почв являются средства химизации и защиты растений, а также объекты агропромышленных предприятий (склады 287

ГСМ, химикатов, удобрений, мелиорантов, машинотракторные парки, стоянки сельскохозяйственной техники, животноводческие комплексы и фермы и др.). При этом к числу наиболее опасных загрязняющих веществ относятся тяжёлые металлы. Их действие зачастую скрытно, но они передаются по трофическим цепям с выраженным кумулятивным эффектом, поэтому проявление токсичности может выявиться на любом уровне трофических цепей. В почвах Казанского района тяжёлые металлы отмечаются регулярно. Они имеют как природное, так и антропогенное происхождение. Так, в пахотном горизонте почв средние значения наиболее распространённых тяжёлых металлов находятся в пределах ПДК или менее ПДК (табл. 1). Загрязнение других компонентов природы существенно меньше, если соблюдаются правила размещения сельскохозяйственных объектов и регламенты по уходу за сельскохозяйственной техникой.

Таблица 1

Среднее содержание подвижных форм тяжёлых металлов в пахотном горизонте почв района

|

Год |

Цинк |

Медь |

Кадмий |

Свинец |

Никель |

|

пдк/одк |

3,0 |

23,0 |

0,50 |

6,0 |

н/д |

|

200020072 |

0,01±0,02 |

0,05±0,02 |

0,01±0,01 |

0,05±0,02 |

н/д |

|

2010" |

0,89 |

0.10 |

0.035 |

0.68 |

— |

|

2011" |

0,35 |

0.12 |

0.032 |

0.87 |

0,.75 |

|

2012" |

0.30 |

0.11 |

0.040 |

0.91 |

0,77 |

|

2013" |

0.41 |

0.12 |

0.033 |

0.51 |

0,65 |

|

2014" |

0.54 |

0.12 |

0.030 |

0.27 |

0,80 |

|

2015" |

0,77 |

0,11 |

0,031 |

0.41 |

0,77 |

Примечание: [2-3].

Таким образом, аграрное производство в сельской местности выступает, как главный фактор воздействия на окружающую среду. Эго воздействие проявляется в двух основных направлениях -преобразование исходных ландшафтов и загрязнение почвенного покрова.

Список литературы Сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду (на примере муниципального района)

- Добрякова В.А., Суркпелов А.Х. Исследование антропогенной нагрузки на территории юга Тюменской области // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. № 4. С. 154-161.

- Судакова И.К. Эколого-токсикологическая характеристика почв и сельскохозяйственной продукции юга Тюменской области: Автореф. дис. канд. биол. наук. Тюмень, 2006. - 23 с.

- Официальный сайт департамента недропользования и экологии Тюменской области. https://admtyumen.ru (дата обращения: 10.06.2016).