Сельское железообрабатывающее ремесло в производственной системе Древней Руси

Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Получить полноценную характеристику производственной культуры Древней Руси невозможно без изучения роли сельского ремесла. Многофакторный анализ археометаллографических данных позволил сделать вывод о том, что сельское ремесленное производство представляло гораздо более сложное явление, чем виделось ранее. Древнерусское село не только служило поставщиком сырья в городские ремесленные центры и производило простую в технологическом отношении продукцию, но и воспринимало технологические инновации. Сельские мастера сами могли производить качественные кузнечные изделия и снабжали ими ближайшую округу.

Древняя русь, археометаллография, сельские поселения, кузнечное ремесло, инновации, производственная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143176016

IDR: 143176016 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.369-383

Текст научной статьи Сельское железообрабатывающее ремесло в производственной системе Древней Руси

В основе экономики феодальных государств наряду с аграрной отраслью существенную роль играло ремесленное производство. В первую очередь это относится к черной металлургии и металлообработке, которые обеспечивали базовыми орудиями труда остальные отрасли экономики.

Как известно, именно сельское население составляло основную часть народонаселения феодального государства. Исходя из этого, получить полноценную характеристику производственной культуры Древней Руси невозможно без изучения роли сельского ремесла. Под производственной культурой мы понимаем сложное многоплановое явление, связанное с обеспечением основных потребностей социума.

Одним из первых, кто обратил внимание на проблемы сельского ремесла, разделив древнерусское ремесло на городское и деревенское, был Борис Александрович Рыбаков ( Рыбаков , 1948. С. 122). На примере анализа продукции гончарного и ювелирного ремесла он показал технологически примитивный характер деревенского ремесла (Там же. С. 161, 432).

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-18-00144.

Большое внимание проблеме кузнечного ремесла уделил Борис Александрович Колчин, изучая железообрабатывающее производство Древней Руси ( Колчин , 1953). Используя метод археометаллографии, исследователь получил сравнительную технологическую характеристику продукции из городских и сельских центров (Там же. С. 192). Впервые на основании аналитических данных Б. А. Колчин продемонстрировал специализированный, технологически сложный характер городского ремесла и универсальный, более простой характер ремесла деревенского.

К сожалению, для характеристики сельского ремесла Б. А. Колчин располагал весьма ограниченным источником, а именно кузнечными изделиями из курганных могильников, поскольку до недавнего времени полноценные археологические исследования селищ не проводились. На наш взгляд, сравнение технологии изготовления кузнечных изделий из городских центров и погребального инвентаря представляется не вполне корректным.

Новые источники по рассматриваемой теме, а именно разнообразные железные изделия, появились в последние десятилетия благодаря широкомасштабным раскопкам сельских поселений. Это позволило провести археометал-лографическое изучение значительной серии железных артефактов из селищ. В научный оборот введены аналитические данные по материалам сельских памятников Южной Руси ( Вознесенская , 1999; Вознесенська , 2003), Новгородской земли ( Носов, Розанова , 1989), Белозерья ( Завьялов , 1996; Розанова, Терехова , 2002), Подмосковья ( Розанова, Терехова , 2009а; 2009б; Завьялов , 2009; Завьялов, Розанова , 2009), Северо-Восточной Руси ( Завьялов и др. , 2012; Каретников, Щербаков , 2014; Щербаков , 2013), Рязанского и Полоцкого княжеств ( Завьялов, Терехова , 2013; Гурин , 1987). Общая аналитическая база в настоящее время составляет более 1800 анализов. В табл. 1 представлено распределение исследованных предметов по регионам и хронологическим периодам. Как видно из приведенных данных, аналитический материал распределяется по регионам и хронологическим периодам неравномерно. Во многом это объясняется тем, что изучение сельского кузнечного ремесла на всей территории Древней Руси как специальная тема исследований до недавнего времени не ставилась. В целом, приведенные в нашей статье материалы охватывают период X–XVI вв. При этом в каждом конкретном случае приводятся хронологические рамки исследованной коллекции, что позволяет проводить корректные сравнения аналитических данных, происходящих из различных памятников в пределах одного региона.

Следует отметить, что публикаций, посвященных целенаправленному изучению сельского кузнечного ремесла, не так много. В этом плане особого внимания заслуживают статьи Г. А. Вознесенской, исследовавшей сельское ремесло Южной Руси. К сожалению, эти работы охватывают только домонгольский период, что не позволяет проследить динамику развития южнорусского сельского ремесла в последующее время. Кроме того, с момента выхода статей Галины Алексеевны значительно усовершенствовалась методика обработки аналитических данных, которая дает возможность извлечь полноценную информацию для дальнейших исторических интерпретаций. Например, в последние годы нами было обосновано существование двух технологических вариантов трехслойного пакета, которые дают возможность выделить привозную и местную продукцию

( Завьялов и др. , 2012). Исходя из новых методических возможностей анализа материала, данные Г. А. Вознесенской не всегда могут быть использованы в полной мере для сравнительного анализа.

Таблица. Распределение археометаллографически исследованных изделий из сельских памятников на территории Древней Руси

|

Регион |

Дата (вв.) |

Количество образцов |

|

|

всего |

из них ножей |

||

|

Рязанское княжество |

IX–XIII |

262 |

214 |

|

XIV–XVI |

85 |

66 |

|

|

Черниговское княжество |

X–XIII |

176 |

? |

|

Киевское княжество |

XI–XII |

160 |

? |

|

Северо-Восточная Русь |

X–XIII |

873 |

624 |

|

XIV–XVI |

174 |

139 |

|

|

Новгородская земля |

IX–XIII |

61 |

45 |

|

Полоцкое княжество |

IX–XIII |

73 |

63 |

|

Всего |

IX–XIII |

1605 |

946 |

|

XIV–XVI |

259 |

205 |

|

С применением нашей методики В. Л. Щербаковым была исследована кузнечная продукция из сельских памятников Владимиро-Суздальской Руси. Это позволило исследователю проследить взаимодействие городского и сельского ремесла и зафиксировать разные формы этнокультурных взаимодействий в производственной сфере региона ( Щербаков , 2018. С. 12)2.

Следует отметить, что археометаллографические работы по данной проблеме за рубежом немногочисленны. В свете рассматриваемой темы большой интерес представляют статьи Э. Блекелок и Дж. МакДоннелла, опубликовавших в 2000-х гг. результаты анализов 79 ножей из раннесредневековых городских и сельских поселений Англии. Полученные аналитические данные позволили авторам прийти к выводу о том, что на протяжении рассматриваемого времени происходит усложнение технологии производства ножей, а уровень развития ремесла зависит от статуса поселения ( Blakelock, McDonnell , 2007; 2011; Blakelock , 2016). Это, в частности, было прослежено на ножах из городских центров, где превалировала наварная технология, и орудиях из сельских могильников, выполненных в основном в простых технологических схемах.

Мы в своей статье используем последние методические разработки в области археометаллографии, что дает возможность по-новому оценить уровень технологического развития кузнечного ремесла на сельских поселениях Древней

Руси. Прежде всего мы привлекаем материалы из памятников Поочья, бассейна Шексны, Верхнего Дона и Москворечья. Эти регионы выбраны неслучайно, поскольку коллекции археометаллографически исследованных артефактов из них наиболее представительны (более 900 анализов). Немаловажен и тот факт, что материалы, с одной стороны, охватывают достаточно широкий хронологический период (IX–XVI вв.), с другой – конкретные памятники имеют сравнительно узкие даты. Например, IX–XII вв. представлены селищами Супруты, Никольское IV, Луковец, Сосновка IV; к XII–XIII вв. относятся такие памятники, как Дураково, Истье 2, Казинка, Крутогорье; к XIV–XV (XVI) вв. – Настасьино, Мякинино 1 и 2, Грязново.

Для решения поставленной задачи, прежде всего, необходимо выделить критерии для идентификации местной и привозной (городской) продукции. В этом плане существуют различные точки зрения. Так, Б. А. Колчин, исходя из постулата об изготовлении железных изделий по сложным технологическим схемам исключительно городскими кузнецами, однозначно считал присутствие таких артефактов на сельских поселениях привозными из города.

Г. А. Вознесенская, основываясь на археометаллографических данных по материалам из городов и селищ X–XI вв. Южной Руси, пришла к выводу, что «на раннефеодальном этапе развития кузнечное ремесло южнорусского города и деревни, по крайней мере, в плане технологическом, было идентичным» ( Вознесенская , 1999. С. 124). В частности, в городе и селе в равной степени доминируют цельнометаллические конструкции. Это, по мнению исследователя, «верно как для периода X–XI, так и для XII–XIII вв.» (Там же. С. 123). Привлекая аналитические данные, характеризующие городское производство, в частности, материалы Киева, Г. А. Вознесенская использует суммарную хронологическую характеристику – X–XIII вв., действительно демонстрирующую преобладание цельнометаллических конструкций. Однако в последнее время появились данные, позволяющие скорректировать выводы Галины Алексеевны. В частности, в работе С. В. Панькова приводится дробная хронологическая характеристика технологических данных по материалам из Киева. Как один из этапов автором выделяется период X–XI вв., время широкого распространения в Восточной Европе технологии трехслойного пакета. Именно на этот период, как следует из приведенной в его работе таблицы, приходится наибольшая концентрация высокотехнологичных трехслойных орудий в Киеве ( Паньков , 2012. С. 155). А на сельских поселениях в это время, судя, например, по материалам селищ Ревутово и Бучак (XI–XII вв.), абсолютно преобладают цельнометаллические изделия ( Вознесенская , 1999. С. 119). То есть технологические характеристики городских и сельских кузнечных изделий, сопоставимые по времени, существенно различались, причем городская продукция демонстрирует использование более сложной технологии.

Возвращаясь к мнению Б. А. Колчина о том, что появление технологически сложных изделий на сельских памятниках связано исключительно с городским производством, необходимо (с учетом новых материалов) поставить вопрос о возможности изготовления подобных артефактов сельскими мастерами. Решение такого вопроса имеет принципиальное значение с точки зрения взаимоотношений сельского и городского ремесла.

В этой связи особое значение приобретает проблема идентификации на сельских памятниках местной и привозной (из города или торгово-ремесленного центра) продукции. Это стало возможным на основе разработанных нами методических принципов интерпретации аналитических данных ( Завьялов, Терехова , 2013. С. 32–34). Наиболее ярким примером являются результаты археоме-таллографических анализов изделий, изготовленных в трехслойной технологии. В настоящее время мы располагаем достаточно убедительными аргументами в пользу инокультурного, а именно скандинавского, происхождения данной технологии. И распространение ее обоснованно увязывается с появлением выходцев из Скандинавии на территории Восточной Европы, что, в свою очередь, было обусловлено активизацией трансъевропейской торговли по Балтийско-Волжскому пути в IX–XI вв. ( Завьялов и др. , 2012. С. 256).

Мы выделяем два технологических варианта трехслойной технологии, фиксируемых на восточноевропейских памятниках. Один из них, «классический» (североевропейский), подразумевает стандартизированный подход к производству кузнечных изделий: сочетание технологии (трехслойная сварка), материала (фосфористое железо и высокоуглеродистая сталь) и определенной формы предмета (группа IV, по Р. С. Минасяну). Самые ранние трехслойные изделия, изготовленные по североевропейскому варианту, на территории Восточной Европы происходят из слоев рубежа VIII–IX вв. Старой Ладоги, торгово-ремесленного центра, в котором отразилось не только присутствие самих скандинавов, но и их ремесленная деятельность ( Давидан , 1970; 1977; Рябинин , 1994. С. 37). В X–XI вв. «классические» трехслойные ножи сравнительно широко распространяются на древнерусских селищах. Появление на сельском памятнике подобных артефактов свидетельствует или о попадании таких предметов вместе с владельцем, или об изготовлении на месте носителем производственных традиций, или об импорте.

Второй вариант трехслойной технологии характеризуется отступлением от стандарта: использование в пакете или обычного железа, или сырцовой стали, или сварка пакета из однородного материала ( Завьялов и др. , 2012. С. 37–53). Этот вариант, который мы называем «восточноевропейским», отражает процесс освоения местными кузнецами инновации. Непременным условием этого процесса должен быть непосредственный контакт мастера с носителями инновационной технологии.

Примером контактов в производственной сфере местных мастеров с носителями инокультурных производственных традиций могут служить железные предметы из поселения IX–X вв. Супруты (роменская культура). Археологические находки позволяют предположить существование на памятнике местного железопроизводства ( Изюмова , 1974. С. 53). Среди археометаллографически исследованных ножей (17 экз.) выявлено шесть артефактов, изготовленных в технологии трехслойного пакета ( Завьялов, Терехова , 2017. С. 136). В этой связи важным фактором являются археологические свидетельства о присутствии на поселении носителей скандинавской культуры ( Мурашева , 2011).

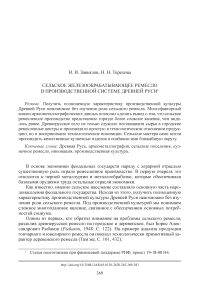

Среди шести трехслойных ножей, обнаруженных на памятнике, только один изготовлен по североевропейскому варианту (рис. 1: ан. 5159 ). Этот экземпляр может рассматриваться как непосредственный продукт мастера – носителя

Рис. 1. Технологические схемы изготовления и фотографии микроструктур ножей из городища Супруты (варианты трехслойного пакета:

№ 5159 – «классический»; № 5152 – «восточноевропейский»)

Условные обозначения: а – железо; б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь скандинавских традиций. Остальные пять экземпляров изготовлены по восточноевропейскому технологическому варианту (рис. 1: ан. 5152). Это наблюдение может свидетельствовать об освоении местными мастерами инокультурной технологии при непосредственном контакте с ее носителями. Особенно выразительным доказательством при этом является сохранение местной (славянской – группа II, по Р. С. Минасяну) формы изделий.

Еще одним примером возможности производства высокотехнологичных изделий местными мастерами на сельских памятниках в результате контактов с носителями новационных технологий могут служить материалы из селищ Удрай и Передольский погост (Новгородская земля). Среди кузнечных изделий, обнаруженных на этих памятниках, значительна доля трехслойных ножей, причем изготовленных по североевропейскому технологическому варианту ( Завьялов и др. , 2012. С. 239–242). Это свидетельствует о контактах местного населения с носителями североевропейских производственных традиций, что подкрепляется археологическими данными: в материалах памятников присутствуют артефакты скандинавского происхождения ( Платонова и др. , 2007). В то же время на селищах зафиксированы и трехслойные изделия, изготовленные по восточноевропейскому варианту, отражающие попытки местных мастеров освоить инновационную технологию. Характерно, что на более ранних сельских поселениях Новгородчины (IX–X вв.) – Золотое Колено, Сельцо – трехслойные изделия не зафиксированы ( Носов, Розанова , 1989; Завьялов и др. , 2012. С. 234).

Итак, непременными условиями производства высокотехнологичной продукции сельскими мастерами является присутствие на памятнике следов металлургического производства и производственных контактов с носителями инновационных технологий. В отсутствие этих условий можно с уверенностью считать высокотехнологичную продукцию импортом. Подобную ситуацию иллюстрируют материалы селища Сосновка IV (рубеж IX–X – середина XII в.) в Поочье (среднее течение Оки). В материалах этого памятника среди кузнечных артефактов зафиксировано абсолютное преобладание трехслойных изделий, выполненных в североевропейском варианте. В то же время следов железо-обработки, несмотря на многолетние раскопки, не зафиксировано3. Это служит прямым указанием на импортный характер продукции из развитого ремесленного центра.

Немаловажной проблемой в истории железной индустрии является роль сельского поселения как источника сырьевых ресурсов для ремесленного городского производства. Еще Б. А. Колчин отмечал, что поставщиком сырья в ремесленные центры были сельские металлурги (Колчин, 1953. С. 200). Однако локализовать такие источники и связать их с конкретными ремесленными центрами с археологической точки зрения весьма затруднительно. Для этого необходимо совпадение целого ряда условий: наличие рудопроявления, обнаружение археологического памятника, приуроченного к этому рудопроявлению, следов разработки рудопроявления, признаков металлургической деятельности на памятнике (остатки сыродутных горнов, шлаки, фрагменты сопел, кричное железо и т. д.).

В этом контексте редкой удачей оказалось открытие металлургического комплекса XII–XIII вв. Истье 2 на территории Рязанского княжества, расположенного на правом берегу р. Истья – правого притока Оки ( Буланкин и др. , 2012). На памятнике благодаря археологическим исследованиям удалось проследить все звенья в цепи металлургического цикла, начиная от добычи руды и заканчивая получением кричного железа. Многочисленные остатки железопроизвод-ства (фрагменты горновых криц, сопел, скопления обогащенной руды, десятки килограммов шлака, локализация развалов производственных сооружений) свидетельствуют о масштабном производстве железа и предполагают обеспечение металлургической продукцией какого-то крупного городского ремесленного центра. Таковым центром могла быть столица княжества – Рязань (Старая Рязань), расположенная всего в 25 км ниже по течению рек Истья и Ока.

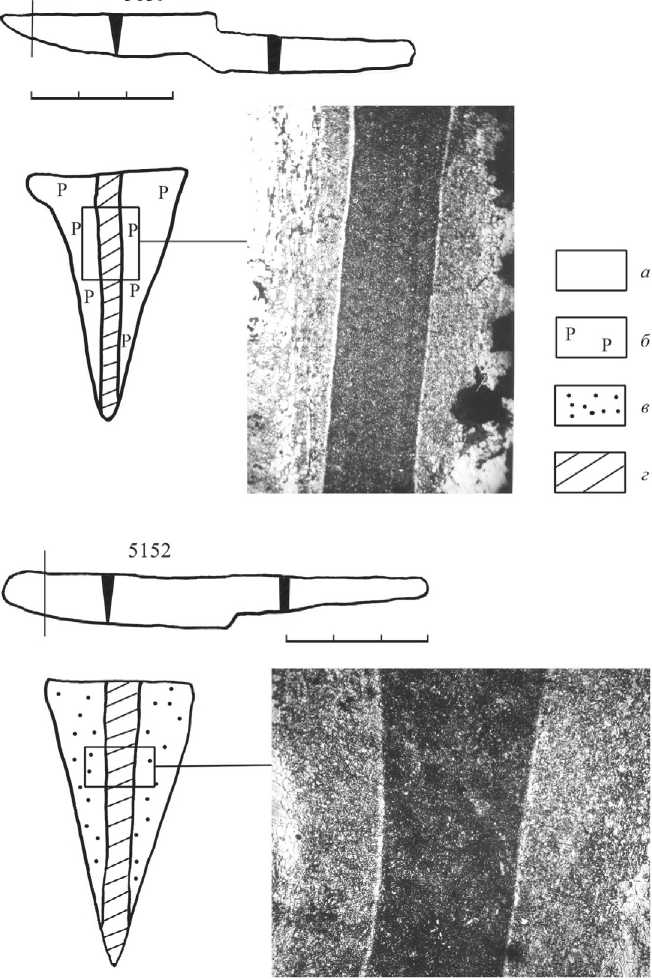

Чтобы проверить это предположение, мы провели сравнительный анализ руды, металлургического конгломерата из Истье 2 и кричного железа из Старой Рязани, используя рентгенофлуоресцентный метод4. Результаты мы представили в виде графиков распределения диагностирующих элементов, которые показывают близость всех артефактов. Так, во всех образцах содержание марганца, фосфора и кальция демонстрируют пики на графиках распределения, в то же время содержание никеля, титана, цинка, ванадия, мышьяка и серебра минимально (близко нулю) (рис. 2). Таким образом, есть все основания считать, что сельское поселение Истье 2 обеспечивало сырьевым материалом городское ремесленное производство.

Изучая историю сельского кузнечного ремесла, нельзя не остановиться на проблеме вектора его развития, в частности, насколько это развитие отражает динамику ремесла городского. Благодаря работам Б. А. Колчина в истории развития древнерусского городского кузнечного производства выделяются несколько хронологических этапов, в которых преобладала определенная технологическая схема. Так, до середины XII в. характерной особенностью железо-обработки городских ремесленных центров было доминирование технологии трехслойного пакета, а со второй половины этого же столетия лидирующее положение занимает технология наварки стального лезвия ( Колчин , 1959. С. 53, 54; Завьялов, Терехова , 2017. С. 138).

Накопленные к настоящему времени аналитические данные позволяют говорить о совпадении динамики развития городского и сельского ремесла. Наиболее отчетливо это прослеживается на материалах сельских памятников Белозерского края ( Завьялов и др. , 2012. С. 181). Так, археометаллографические данные по материалам памятников IX–XI вв. из Белозерья (Крутик, Никольское VI) демонстрируют широкое использование технологии трехслойного пакета (при этом преобладает североевропейский вариант трехслойной технологии). На поселениях, имеющих слои X в., но бытование которых заканчивается в XII в. (Луковец, Минино 5, Кривец, Андрюшино-Ирма, Телешово), наряду

Рис. 2. Распределение микропримесей (в %) в руде Истьинского рудопроявления (точечная линия), шлаках (пунктирная линия) и крицах (сплошная линия) из Старой Рязани с трехслойными изделиями начинают появляться орудия с наварными лезвиями. В коллекциях из памятников, где наряду с ранними слоями присутствуют материалы XIII–XIV вв. (Нефёдово, Минино на Кубенском оз., Октябрьский мост и др.), изделия с наварными лезвиями преобладают в группе сварных конструкций (Там же. С. 180–182). В этом плане показательно поселение с относительно узкой датой (XII–XIII вв.) Минино 4 на р. Большой Юг. Здесь преобладают ножи с наварными лезвиями, а ножи с трехслойными клинками представлены исключительно восточноевропейским вариантом технологии.

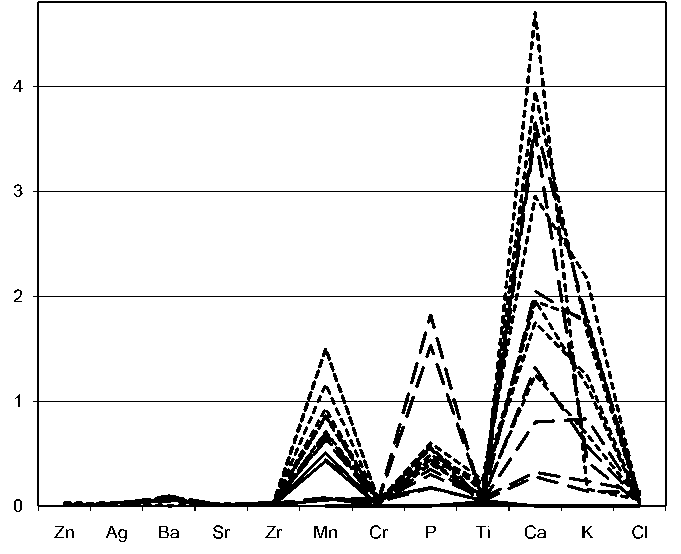

Сделанный вывод находит подтверждение и в материалах из селищ X– XIII вв. Поочья и Верхнего Дона ( Завьялов, Терехова , 2013. С. 70, 88). Так, на селище Сосновка IV (конец IX – начало XII в.) встречено 11 трехслойных орудий и всего один нож с наварным лезвием. Но уже на памятниках XII–XIII вв. (Ис-тье 2, Дураково, Куликовка 4, Замятино-10) изделия с наварными лезвиями абсолютно преобладают в группе сварных технологических схем (рис. 3). То есть железообрабатывающее производство на сельских памятниках динамично развивалось в русле городского ремесла.

Естественно, может возникнуть вопрос, не являются ли городские центры источником продукции, выполненной в технологии наварки, на сельских

Рис. 3. Соотношение изделий, изготовленных в технологии трехслойного пакета и наварки, на памятниках Поочья и Верхнего Дона

Условные обозначения: а – трехслойный пакет; б – наварка памятниках. Возможность производства подобных изделий сельскими мастерами убедительно доказывается находками кузнечных полуфабрикатов, сделанных в технологии наварки. Подобные полуфабрикаты встречены на поселениях Грязново 4 (Куликово поле) (Завьялов и др., 2007. С. 116, 117), Весь 5, Вишенки 3 (Суздальское ополье) (Щербаков, 2013).

Одной из проблем в истории ремесленного производства является возможность сохранения производственных традиций в деструктивный период. Как известно, таким периодом в истории Древней Руси было татаро-монгольское иго. На примере кузнечного ремесла мы рассматривали эту проблему в отношении древнерусских городов, как подвергавшихся набегам, так и избежавших их. В результате археометаллографического анализа изделий из городских центров установлено, что древнерусское кузнечное ремесло в XIII–XV вв. в условиях татаро-монгольского ига не претерпевает негативных изменений. Это хорошо иллюстрирует факт применения такой сложной технологической схемы, как наварка – изделия с наварными лезвиями не только не исчезают в золотоордынский период, но их доля значительно возрастает ( Завьялов и др. , 2007. С. 128, 156).

Аналогичная картина наблюдается и на сельских памятниках, удаленных от городских ремесленных центров. Сравнительный анализ археометаллогра-фических данных по кузнечной продукции из селищ Куликова поля, на которых археологически зафиксированы остатки железопроизводства домонгольского (Куликовка 4) и золотоордынского (Грязново 4, Бучалки) периодов, позволил сделать вывод, что существенных изменений в технике железообработки не происходит. В оба периода в технологическом строе кузнечного ремесла заметную роль играют сложные сварные конструкции. Среди них лидирующее место в золотоордынское время занимает технологическая схема наварки, что соответствует общей динамике развития древнерусского железообрабатывающего производства (Там же. С. 124).

Безусловный интерес представляет проблема структурирования товарооборота в сфере железопроизводства. В этом плане необходимо учитывать не только взаимодействие сельских памятников с городскими центрами, но также и взаимодействие сельских памятников разного типа. На основании археологических исследований можно заключить, что сельские памятники Древней Руси с точки зрения производственной деятельности делятся на два основных типа: селища, имеющие признаки металлопроизводства, и селища, на которых отсутствуют подобные признаки. В связи с этим возникает вопрос, обеспечивали ли сельские поселения с производственными комплексами своей продукцией близлежащую округу.

Эту проблему можно рассмотреть на примере ряда сельских памятников XII–XIII вв. на территории Верхнего Подонья, где выявлены селища обоих типов. К памятникам с металлургическим комплексом относится селище Казин-ка. Здесь обнаружены фрагменты сооружений, которые интерпретируются как остатки сыродутных горнов ( Тропин , 2004. С. 112). На поселениях Замятино-10 и Крутогорье производственные комплексы не выявлены, но при этом найдены многочисленные находки кузнечных артефактов. Можно предположить, что источником обеспечения местного населения кузнечной продукцией было селище Казинка.

Для проверки этого предположения мы привлекаем данные металлографии. В результате археометаллографического исследования было установлено, что соотношение технологических схем, по которым изготовлены железные орудия, как на Казинке, так и на Замятино-10 и Крутогорье, сходно (преобладание технологических схем, характерных именно для сельского производства: значительная доля цементации, ковка изделий из сырцовой стали) ( Завьялов, Терехова , 2013. С. 94–101). То есть можно говорить о том, что поселение Казинка могло обслуживать расположенные в этом регионе сельские поселения.

Рассмотренный пример демонстрирует сложную структуру товаропроизводства и товарообмена в экономике Древней Руси: участниками этого процесса являлись не только города, но и отдельные поселения с производственными комплексами, распространявшими свою продукцию на ближайшую округу.

Обобщая приведенные в статье данные, можно констатировать, что сельское ремесленное производство представляло собой гораздо более сложное явление, чем виделось ранее. Сельские мастера не только поставляли сырье в городские ремесленные центры и производили простую в технологическом отношении продукцию, но и воспринимали технологические инновации. Разумеется, приоритет в создании технико-технологического стереотипа в кузнечном ремесле оставался за городскими кузнецами. Однако, как было показано, деревенские кузнецы могли производить качественные кузнечные изделия и снабжали ими ближайшую округу. Таким образом, сельское железообрабатывающее ремесло являлось важной составляющей в производственной культуре Древней Руси, внося существенный вклад в экономику государства.

Список литературы Сельское железообрабатывающее ремесло в производственной системе Древней Руси

- Буланкин В. М., Завьялов В. И., Иванов Д. А., 2012. Поселение Истье 2 – сырьевая база Старой Рязани // АП. Вып. 8. М.: ИА РАН. С. 166–174.

- Вознесенская Г. А., 1999. Технология кузнечного производства на южнорусских сельских поселениях // Археологiя. № 2. С. 117–126.

- Вознесенська Г. О., 2003. Рiвень розвитку ковальського виробництва // Село Киïвськоï Русi. Киïв: Шлях. С. 101–105.

- Гурин М. Ф., 1987. Кузнечное ремесло Полоцкой земли IX–XIII вв. Минск: Наука и техника. 149 с., ил.

- Давидан О. И., 1970. О времени появления токарного станка в Старой Ладоге // АСГЭ. Вып. 12. Л.: ГЭ. С. 81–87.

- Давидан О. И., 1977. К вопросу об организации костерезного ремесла в древней Ладоге // АСГЭ. Вып. 18. Л.: ГЭ. С. 101–105.

- Завьялов В. И., 1996. Железные изделия из памятников Белозерья // РА. № 4. С. 157–170.

- Завьялов В. И., 2009. Результаты металлографических исследований коллекции железных предметов из древнерусского селища у д. Черное (Дмитровский р-н Московской обл.) // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. М.: Таус. С. 137–138.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., 2009. Результаты металлографических исследований коллекции железных предметов из селища Григорово II (Сергиево-Посадский р-н Московской обл.) // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. М.: Таус. С. 142–144.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2007. Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства. М.: Знак. 280 с.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2012. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси. М.: Анкил. 376 с.

- Завьялов В. И., Терехова Н. Н., 2013. Кузнечное ремесло Великого княжества Рязанского. М.: ИА РАН. 272 с.

- Завьялов В. И., Терехова Н. Н., 2017. Взаимодействие славянских и скандинавских традиций в кузнечном ремесле Древней Руси // SP. № 5. С. 133–140.

- Изюмова С. А., 1974. Раскопки городища у с. Супруты // АО 1973 г. М.: Наука. С. 53–54.

- Каретников А. Л., Щербаков В. Л., 2014. Кузнечные изделий из коллекций средневековых селищ исторической округи Ростова Великого: Технологическое исследование // История и культура Ростовской земли, 2013. Ростов. С. 13–17.

- Колчин Б. А., 1953. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. М.: АН СССР. 280 с. (МИА; № 32).

- Колчин Б. А., 1959. Железообрабатывающее производство Новгорода Великого // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Ред.: А. В. Арциховский, Б. А. Колчин. М.: АН СССР. С. 7–120. (МИА; № 65.)

- Мурашева В. В., 2011. Городище у с. Супруты (IX – начало X в.) в системе этно-культурных связей // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II / Ред.: Н. А. Макаров, Е. Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН. С. 72.

- Носов Е. Н., Розанова Л. С., 1989. Технология обработки железа на поселениях Приильменья в IX–X вв. // КСИА. Вып. 198. С. 102–107.

- Паньков С. В., 2012. Залiзовидобувне i ковальське виробництво давньоруського Києва та його околиць. Дослід історико-технічної реконструкції і порівняльної характеристики. Киïв: IA НАНУ. 249 с.

- Платонова Н. И., Жеглова Т. А., Лесман Ю. М., 2007. Протогородской центр на Передольском погосте // Северная Русь и народы Балтики. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 142–194.

- Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009а. Результаты металлографического исследования кузнечных изделий из селища Мякинино I (раскопки 2004 г.) // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. М.: Таус. С. 124–128.

- Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009б. Результаты металлографического исследования кузнечных изделий из селища Мякинино I (раскопки 2005 г.) // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. М.: Таус. С. 129–136.

- Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло Древней Руси. М.: АН СССР. 803 с.

- Рябинин Е. А., 1994. У истоков ремесленного производства в Ладоге // Новые источники по археологии Северо-Запада / Ред.: В. М. Массон, Е. Н. Носов. СПб.: ИИМК РАН. С. 5–59.

- Тропин Н. А., 2004. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли. Воронеж: Воронежский государственный ун-т. 264 с.

- Щербаков В. Л., 2013. Технологические особенности изделий из черного металла из коллекции селища Весь-5 в Суздальском Ополье // Новые материалы и методы археологического исследования: материалы II Междунар. конф. молодых ученых. М.: ИА РАН. С. 198–200.

- Щербаков В. Л., 2018. Кузнечные изделия сельских поселений центральных районов Северо-Восточной Руси X–XIV вв. (технический аспект): автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 24 с.

- Blakelock E., McDonnell G., 2007. A review of the metallographic analysis of early medieval knives // Historical Metallurgy. Vol. 41. 1. P. 40–56.

- Blakelock E. S., 2016. Metallographic examination of early medieval knives from the UK // Historical Metallurgy. Vol. 50, 2. P. 85–94.

- Blakelock E. S., McDonnell G., 2011. Early medieval knife manufacture in Britain: a comparison between rural and urban settlements (AD 400–1000) // The archaeometallurgy of iron: recent developments in archaeological and scientific research / Eds.: J. Hošek, H. Cleere, L. Mihok. Prague: Archeologicki Ustav Akademie věd České republiky. P. 123–136.