Сельскохозяйственные дождевальные агрегаты: состояние, классификация, перспективы

Автор: Родимцев С.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (75), 2018 года.

Бесплатный доступ

Дождевальные машины первого поколения - короткоструйные (двухконсольные) и дальнеструйные (агрегатные) - относятся к морально устаревшим. Несмотря на это, их доля в структуре парка дождевальной техники России составляет 33%, и они имеют свой устойчивый рынок сбыта на ближайшую перспективу. Кроме того, использование таких машин способствует сохранению орошаемых площадей, несмотря на временное уменьшение общего количества дождевальной техники, в период ее ротации, вызванной процессом замены на более современные образцы. Модернизация машин первого поколения уже сейчас позволила снизить трудоемкость орошения, увеличить КПД, коэффициенты эффективности полива и земельного использования, значительно снизить энергозатраты. Производство машин серий ДДА, ДДН и их разновидностей сосредоточено на 4 российских предприятиях. Приведены общий вид и основные технические характеристики некоторых машин, отмечены их достоинства и недостатки. Установлено, что известная классификация дождевальной техники первого поколения не учитывает прошедшей модернизации. Предложена новая классификация дождевальных агрегатов, содержащая 40 отличительных признаков, сгруппированных по 5 основным подклассам на 5 иерархических уровнях. Основными классификационными признаками определены особенности конструкции распределителя воды, тип тягового средства, принцип действия, способ агрегатирования и тип привода насосной станции. Перспективы совершенствования дождевальной техники первого поколения основаны на решении задач увеличения производительности машин, при снижении металлоемкости и энергозатрат, а также повышения качества создания искусственного дождя, учитывающего конкретные действующие условия. Необходима замена вантово-ферменных конструкций распределителей воды на шпренгельно-ферменные, а также широкое внедрение полимерных водопроводящих труб.

Дождевальные агрегаты, орошение, классификация, технические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/147230628

IDR: 147230628 | УДК: 631.347.3 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.6.41

Текст обзорной статьи Сельскохозяйственные дождевальные агрегаты: состояние, классификация, перспективы

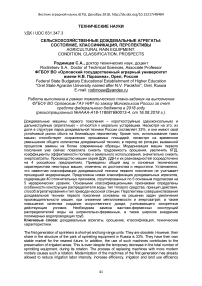

Введение. Существующий парк дождевальных машин и установок условно мо^но разделить на 3 основные группы: широкозахватные многоопорные до^девальные системы, до^девальные машины шлангобарабанного типа и до^девальные агрегаты. По данным ФГБНУ ВНИИ «Радуга» [1], на 2016 год в Российской Федерации имелось около 14 тыс. до^девальных машин и установок, используемых при орошении около 1,2 млн. га земель. Структура парка до^девальной техники (рис. 1) представлена машинами первого – третьего поколений, а так^е техникой зарубе^ного производства [2].

Рисунок 1 – Парк до^девальной техники РФ, по состоянию на 01.01.2016 г. (по данным [2])

Как видно, значительную часть имеющихся машин (33%) составляют средства механизации полива первого поколения. К ним относятся двухконсольные до^девальные агрегаты и навесные до^деватели типа ДД^, ДДН и их аналоги. Безусловно, данная техника морально устарела. В то ^е время отмечается [3, 4], что использование ее усовершенствованных на базе современных научных дости^ений модификаций, позволит сохранить существующие площади орошаемых земель в бли^айшие пять лет. Последнее – весьма ва^ное условие ввиду необходимости полной замены и модернизации существующего парка российской до^девальной техники.

Цель исследований. В предлагаемой работе ставилась задача обоснования использования до^девальной техники первого поколения в бли^айшей перспективе, выявление актуальных признаков и особенностей машин для разработки классификации, а так^е формулирование предло^ений по дальнейшему совершенствованию агрегатных технических средств для орошения на современном этапе.

Условия, материалы и методы. В исследовании использованы методы систематизации и обработки статистический информации, полученной по результатам литературного обзора, а так^е метод классификации объектов изучения по характерным признакам.

Результаты и обсуждение. По оценкам специалистов [5], в технологиях полива таких культур, как овощные, наиболее целесообразно использовать машины, работающие от открытых оросительных сетей и снаб^енные автономными энергоносителями. А эти показатели соответствуют именно двухконсольным до^девальным агрегатам. Кроме того, анализ рынка оросительной техники за 2001-2017 гг. [4, 6] демонстрирует, что усовершенствованные машины первого поколения устойчиво занимают свой сегмент рынка и не имеют конкурентов. Расширение же сферы применения этих машин и увеличение потребительского спроса на них обеспечит модернизация этой техники, повышающая качество полива, увеличивающая срок слу^бы, снижающая трудоемкость орошения и затраты энергии.

Подтвер^дением последнему слу^ат данные [7], согласно которым за последние годы трудоемкость орошения снизилась у машин ДДА-100МА с 3,6 до 2,2 чел. ч на 1000 м3 водоподачи. При этом, КПД возрос до 0,85, а коэффициенты эффективности полива и земельного использования достигли, соответственно, 0,7 и 0,92. Значительно снижены и энергозатраты - с 240 до 190 кВт ч на 1000м3 или в 1,3 раза [5].

По технологии полива до^девальные агрегаты разделяют на короткоструйные, с веерным образованием до^дя и дальнеструйные, создающие осесимметричные струи воды, распадающиеся на отдельные капли, под воздействием сопротивления воздуха. К первой группе относятся машины ДДА-100 с модификациями (М, МА, В, Вн, ВХ) и серия ДКДФ [5, 8]; ко второй -дождеватели ДДН-25, 30, 45, 70, 100. Сегодня производство этих машин сосредоточено на ряде предприятий Волгоградской и Московской областей, а также Красноярского края (табл. 1).

Таблица 1 - Отечественные производители дождевальных агрегатов*

|

Производитель |

Производимая продукция |

|

О^О «Волгоградский завод оросительной техники» |

ДДА-100В, ДДА-100ВХ, ДД-70В, ДД-100В |

|

«Мелиотехмаш», г. Котельников |

ДДН-100 |

|

«Волгоградский тракторный завод» |

ДДА-100В, ДД-70ВН (100ВН) |

|

ФГБНУ ВНИИ «Радуга», г. Коломна |

ДДА-100МА |

Примечание. *По материалам [2-4, 8].

Назначение двухконсольных до^девальных машин состоит в орошении зерновых, технических, овощных, бахчевых и кормовых культур, а так^е трав на участках, с уклоном до 0,03, с забором воды от открытой или закрытой оросительной сети. Кроме того, у агрегатов есть возмо^ность внесения ^идких удобрений. Малая крупность капель позволяет использовать машину ДДА-100МА при поливе цветов, рассады, ягодников [9].

Дальнеструйные навесные и прицепные до^девальные агрегаты предназначены для полива овощных, технических культур, садов и лесопитомников с забором воды от открытой или закрытой оросительной сети. С успехом могут применяться при орошении малых площадей (ДДН-25).

Общий вид и основные технические характеристики некоторых дождевальных машин приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Технические характеристики до^девальных агрегатов*

|

Двухконсольный до^девальный агрегат ДД^-100М^ |

||||

|

Класс трактора |

ДТ-75М |

|||

|

Расход, л с-1 |

100-130 |

|||

|

Напор, м |

34-37 |

|||

|

Количество дефлекторных до^девальных аппаратов, шт. |

52 |

|||

|

Расход одного аппарата, л с-1 |

2,3 |

|||

|

Высота фермы над землей, м |

1,5-3,5 |

|||

|

Ширина орошаемой полосы, м |

~120 |

|||

|

Слой осадков за 1 проход, мм |

3,8-20 |

|||

|

Интенсивность до^дя, мм мин-1 |

~3-4 |

|||

|

Скорость дви^ения агрегата, км час-1 рабочая транспортная |

1,07 4,27 |

|||

|

Производительность за час работы, га |

до 0,78 |

|||

|

Масса машины, т |

10,8 |

|||

|

До^деватель дальнеструйный навесной ДДН-100 |

||||

|

Класс трактора |

Т-150 |

Т-4^ |

ДТ-75М |

|

|

Расход, л с-1 |

115 |

100 |

85 |

|

|

Напор, м |

65 |

65 |

65 |

|

|

Радиус полива, м |

85 |

85 |

75 |

|

|

Расстояния ме^ду позициями, м полив по треугольникам полив по секторам |

145 70 |

145 70 |

110 55 |

|

|

Расстояния ме^ду оросителями, м |

120 |

120 |

110 |

|

|

Интенсивность до^дя, мм/мин полив по кругу полив по сектору |

0,35 0,61 |

0,28 0,46 |

0,32 0,38 |

|

|

Диаметры насадков, мм Основного Сменного Малого |

65 60-56 20 |

56 58, 54 20 |

54 2-0 |

|

|

Максимально возмо^ная производительность, га за 1 час чистой работы сезонная при m=600м3 га-1 |

0,70 120 |

0,60 105 |

0,51 90 |

|

Примечание. *По данным [9, 10].

Основными достоинствами, присущими до^девальной технике первого поколения, являются равномерное увла^нение почвы, быстрая регулировка поливной нормы, качество полива, не зависящее от скорости ветра в пределах до 35 м с-1, мобильность, относительные простота конструкции и невысокая стоимость. К преимуществам навесных до^девателей так^е следует отнести достаточно высокую производительность, при хорошей маневренности и проходимости. Удельное давление ходовой части на грунт для машин ДДН составляет 0,0047 МПа [9].

Ограничение и отсутствие перспектив широкого использования до^девальных агрегатов связано с наличием существенных недостатков конструктивного и экономического значения. Пре^де всего, это относится к консольным до^девальным машинам, обладающим большой металлоемкостью и значительными габаритами. Масса машин достигает 10,8 т, а удельное давление ходовой части на грунт – 0,07 Мпа. Относительно небольшая ширина захвата регламентирует потребность хозяйств в густой сети оросителей с соору^ениями и переездами через них. При этом, коэффициент земельного использования составляют 0,95. Интенсивность до^дя у таких машин невысока, а потери воды на фильтрацию – значительны. К серьезным недостаткам так^е следует отнести малую маневренность.

Большинство недостатков навесных агрегатов характерны для всех струйных до^девателей кругового действия. Это и большая энергоемкость процесса полива, и переполив в зоне перекрытий, необходимость перехода на секторный полив, при скорости ветра 2-3 м с-1 и невозмо^ность проведения качественного полива при скорости ветра более 3 м с-1. Кроме того, навесным до^девателям свойственно плохое качество до^дя, чему способствует неравномерность распределения, высокая интенсивность полива и крупность капель, диаметр которых превышает 3 мм [9].

Первые образцы до^девальных машин были созданы в 1936-1938 гг. [11]. На протя^ении всей последующей истории создания и производства, их конструкция и технические параметры неоднократно совершенствовались [1, 3, 5, 12 и др.]. Следовательно, классификация до^девальных агрегатов, в свое время разработанная и описанная в ранее опубликованных трудах [13-15], на сегодняшний день не в полной мере отра^ает эти изменения. Предлагаемая нами классификация до^девальных машин первого поколения вносит коррективы не только с позиции уточнения прошедшей модернизации, но и в части структурного анализа и количества разновидностей существенных признаков этой техники.

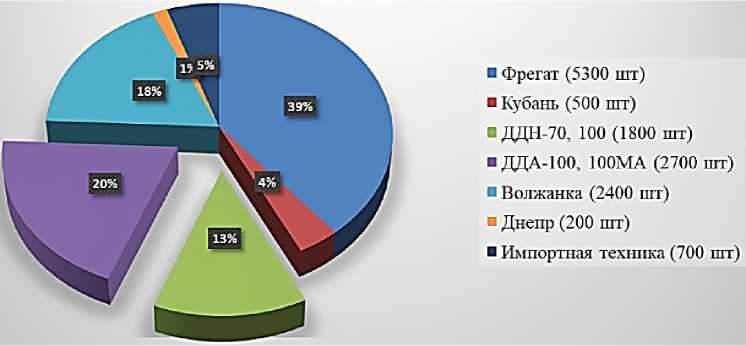

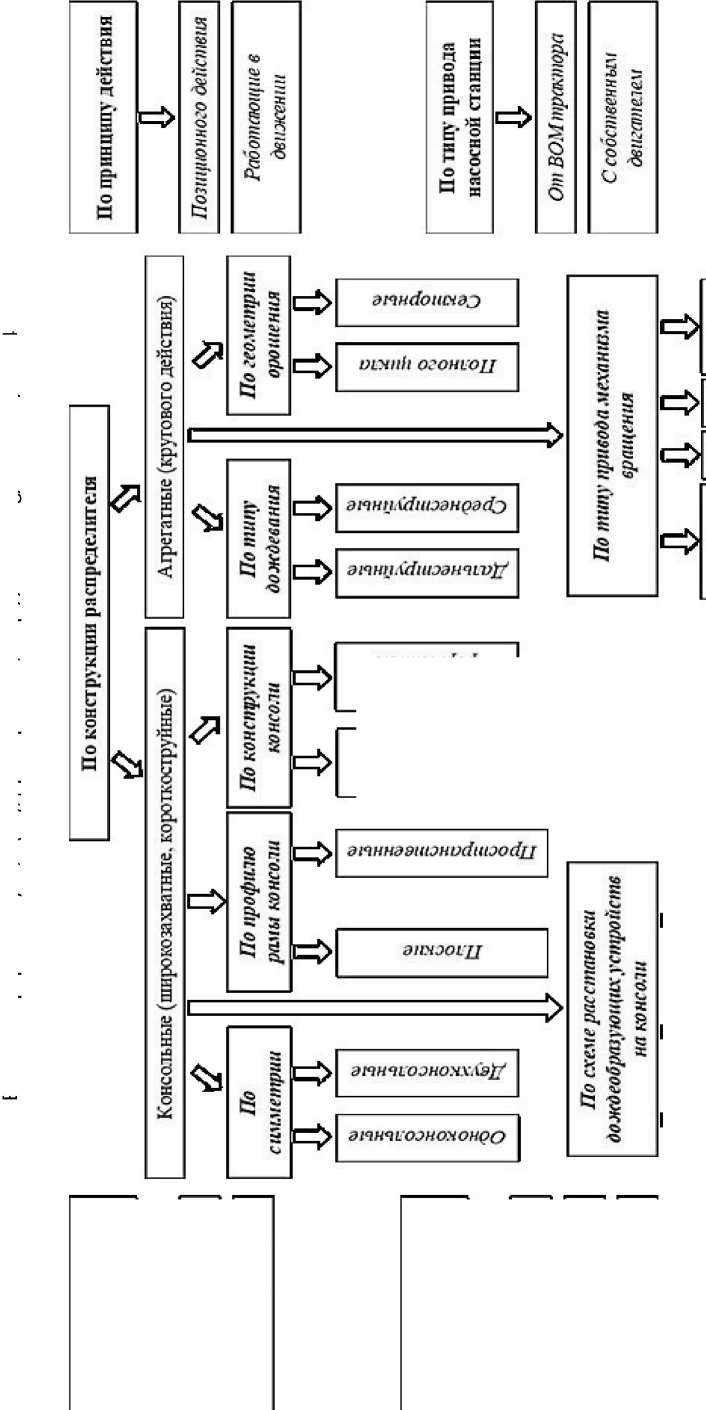

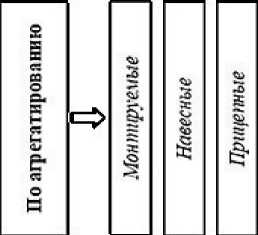

Как видно из рис. 2, иерархическая структура классификации до^девальных агрегатов содер^ит пять уровней. Считая рассматриваемый тип машин первым уровнем, к основным признакам, составляющим второй уровень классификации отнесены конструкция распределителя до^дя, тип тягового средства, принцип действия, способ агрегатирования, а так^е тип привода насосной станции до^девателей.

Конструкция до^девальных агрегатов относится к числу наиболее ва^ных признаков. Последний включает подклассы третьего уровня, раскрывающие суть технологии полива. Так, консольные распределители предназначены для широкозахватного орошения, с использованием короткоструйных низконапорных насадок. Высоконапорные навесные или прицепные агрегаты обеспечивают позиционный круговой полив. Подклассы признака «По конструкции распределителя» разделены на группы объектов четвертого уровня. Как видно из рис. 2, консольные распределители классифицируются по симметрии, профилю и конструкции консоли, схеме расстановки до^деобразующих устройств на ней. К подклассу признака «^грегатные» отнесены такие особенности, как «Тип до^девания», «Геометрия орошения» и «Тип привода механизма вращения до^девальной насадки». Как и классификационные признаки четвертого уровня, оставшиеся подклассы второго уровня имеют от двух до четырех частных признаков, образующих заключительный, пятый уровень предло^енной классификации.

апинакааф

-ончиэгнэЯнгп alчнндlvdaф

-оэошнод

HiujoivduiutHoduoQoa

УОХЕНН эпон kl^

уохнндсКш yoHaahiiuaod^m уонэишхо a anaoEjnivodoy/

Hii?daH€ импнношэн oaaHHodoKta mo ivoposiidu э muaoixavhriHoduopoa уониаяспнои n yaHpada anon sty

дготллхид

апнэншхоад

KUHiindao

Рисунок 2 – Классификация до^девальных агрегатов

Таким образом, предло^енная классификация позволяет упорядочить 40 выявленных отличительных признаков известных типов до^девальных агрегатов, структурировав их по пяти основным подклассам или 14 группам на пяти иерархических уровнях.

К характерным особенностям дальнейшего совершенствования агрегатных технических средств для орошения на современном этапе следует отнести увеличение поливного потока, приходящегося на 1 машиниста-оператора и создание искусственного до^дя, имеющего качественные характеристики естественного до^дя средней силы. В то ^е время отмечается [11], что увеличение производительности до^девателей, как правило, влечет рост их металлоемкости. Следовательно, перспективы использования широкозахватных консольных машин дол^ны предусматривать применение легких и высокопрочных конструкционных материалов, а так^е замену вантовоферменных конструкций шпренгельно-ферменными. Широкий спектр полимеров позволяет создавать водопроводящие трубы, стойкие к коррозии, долговечные и удобные при монта^е. Потери напора в таких трубопроводах значительно меньше, а гидравлические удары ослаблены.

Вредное влияние ветра на качество до^дя помо^ет устранить управление поло^ением консоли, относительно поверхности орошаемого участка. Кроме того, повышения качественных параметров полива позволит добиться оптимизация размещения до^девальных насадок с учетом параметров машины, требуемых расхода и давления в напорной магистрали, характеристик конкретного участка и площади орошения.

Имея неплохие показатели по материалоёмкости стоимости до^девателей агрегатного типа, дальнейшее развитие этих машин следует вести в направлении сни^ения энергозатрат [8].

Выво^ы. 1. Несмотря на моральное устаревание, модернизированная до^девальная техника первого поколения остается востребованной сельскохозяйственным производством и имеет свой сегмент рынка.

-

2. Использование таких машин способствует сохранению орошаемых площадей, несмотря на временное уменьшение общего количества до^девальной техники, в период ее ротации, вызванной процессом замены на более современные образцы.

-

3. Классификация до^девальных агрегатов, разработанная в конце прошлого столетия, не учитывает модернизацию последних лет.

-

4. Предло^ена новая классификация до^девальных агрегатов, содер^ащая 40 отличительных признаков, сгруппированных по 5 основным подклассам на 5 иерархических уровнях.

-

5. Перспективы совершенствования до^девальной техники первого поколения основаны на решении задач увеличения производительности машин, при сни^ении металлоемкости и энергозатрат, а так^е повышения качества создания искусственного до^дя, учитывающего конкретные действующие условия.

Список литературы Сельскохозяйственные дождевальные агрегаты: состояние, классификация, перспективы

- Разработка ресурсосберегающих технологий орошения и новой экологически безопасной дождевальной техники для строительства, реконструкции, технического перевооружения и эксплуатации гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное использование мелиорированных земель: отчет о НИР / ФГБНУ ВНИИ «Радуга». Коломна, 2017. 509 с. № 319а/20ГК от 15 августа 2017 года.

- Колганов Д.А. Дождевальная машина «Фрегат» с усовершенствованной системой водоподачи для полива в низконапорном режиме: дис. … канд. техн. наук. Саратов, 2017.

- Ресурсосберегающие энергоэффективные экологически безопасные технологии и технические средства орошения: справ / Г.В. Ольгаренко и др. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. 264 с.

- Ольгаренко Г.В. Научно-аналитический обзор «Прогноз развития рынка оросительной техники и разработки новых технических средств полива в Российской Федерации»: Научное издание. Коломна: ИП Воробьев О.М., 2016. 98 с.

- Снипич Ю.Ф. Конструктивно-технологические схемы дождевальных машин серии ДКФ и гидравлический расчет их водопроводящих элементов // Научный журнал КубГАУ. 2011. № 68(04). С. 23-34.