Семь лет прошло: что впереди? Заседание круглого стола Вольного экономического общества России "Экономический рост России"

Автор: Сорокин Д.Е.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Актуальная проблема

Статья в выпуске: 4 (79), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151760

IDR: 170151760

Текст статьи Семь лет прошло: что впереди? Заседание круглого стола Вольного экономического общества России "Экономический рост России"

О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2007 года. Росстат / ru/bgd/free/b04_03/

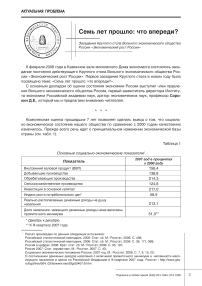

Цифры, показывающие темпы роста (табл. 1), в частности, означают, что по предварительным оценкам в 2007 году объем ВВП превысил его докризисный (1989 год) уровень2. Это принципиально важное достижение3, и именно в этом контексте следует рассматривать тезис 2003 года об удвоении ВВП. Одновременно был превышен докризисный уровень реально располагаемых денежных доходов на душу населения4. Принципиально изменилось финансовое положение страны: из страны с неустойчивой финансовой системой, из крупного и проблемного должника, испытывающего постоянный финансовый голод, Россия превратилась в страну, богатую финансовыми ресурсами, позволяющими не только финансировать самые неотложные нужды, но и создавать крупнейшие финансовые резервы, досрочно погашать внешний долг и «прощать» долг других стран и, наконец, осуществлять крупнейшие стратегические инвестиционные проекты. Отражением финансовой устойчивости является прирост банковских депозитов населения при уменьшении доли наличности в общей денежной массе, что свидетельствует о «переводе» личных сбережений из «домашнего хранения» в банки, что невозможно без доверия к финансовой системе страны.

Произошло и такое принципиальное изменение, как уважение и доверие к власти (по крайней мере на высшем политическом уровне), что обеспечивает социально-политическую стабильность, без которой невозможен устойчивый экономический рост.

Разумеется, улучшению обстановки в стране способствовали чрезвычайно благоприятные для России изменения конъюнктуры на мировых товарных рынках.

В то же время после 2000 года был внесен ряд позитивных изменений и в экономическую политику. В частности, начали создаваться институты промышленного развития, а также происходили изменения, способствующие рыночному режиму функционирования экономики.

В 2001 году в моем выступлении на заседании первого круглого стола Вольного экономического общества России «Год прошел. Что дальше?» прозвучал тезис: «XXI век – век нового качества социально-экономического роста. Это предполагает переход к новым критериям прироста национального богатства, а следовательно, и смену факторов этого прироста. Соответственно, политико-экономическая оценка итогов … должна ответить на вопрос: способствовала ли совокупность социально-экономических процессов созданию условий перехода России к новому качеству экономического роста?».

Сегодня такой анализ важен и в связи с тем, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, составленным по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 19 декабря 2007 года, Правительство Российской Федерации должно завершить работу над созданием концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Как отмечено в поручении, эта концепция должна быть ориентирована:

-

• на построение инновационной экономики;

-

• на создание условий для раскрытия человеческого потенциала;

-

• на закрепление места России в качестве одного из глобальных экономических лидеров.

Ясно, что решение таких задач невозможно без обеспечения современных качественных параметров экономического роста. Вместе с тем можно отметить, что это будет второй попыткой создания такой долгосрочной концепции. Первая была предпринята в 2000–2001 годах, когда в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации5 был разработан проект Основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, охватывающий период до 2010 года.

Несмотря на то, что эти Основные направления так и не получили окончательного утверждения, оставшись проектом (хотя неоднократно рассматривались на заседаниях правительства), чему в том числе способствовала позиция Российской академии наук относительно предлагаемых в нем мероприятий, следует отметить, что тогда также декларировались сходные цели: «Целью долгосрочной социально-экономической политики … является последовательное повышение уровня жизни населения,.. снижение социального неравенства, сохранение независимости и культурных ценностей России, восстановление экономической и политической роли страны в мировом сообществе. … При этом первостепенную значимость приобретают качественные характеристики экономической динамики. Достижение просто «высоких темпов роста» не может рассматриваться как стратегическая цель развития»6.

Подойти к ответу на вопрос, насколько страна продвинулась в направлении позитивных изменений качества своего роста, помогут данные, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Динамика основных социально-экономических показателей, в процентах к базовому году* (100%)7

|

Показатель |

Базовый год* |

Фактическое состояние по годам |

Прогноз Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на 2010 год |

|

|

2000 |

2007** |

|||

|

Внутренний валовой продукт |

1989 |

65,2 |

102,0 |

119,9–122,3 |

|

Добывающие производства |

1991 |

74,3 |

103,1 |

104,9–09,8 |

|

Обрабатывающие производства |

1991 |

51,0 |

77,4 |

86,7–93,0 |

|

Машины и оборудование |

1991 |

32,3 |

55,8 |

62,3–66,8 |

|

Продукция сельского хозяйства |

1989 |

60,5 |

75,5 |

78,5–84,8 |

|

Инвестиции в основной капитал |

1990 |

26,1 |

56,6 |

72,7–79,6 |

* Последний год роста. **По предварительной оценке за 2007 год.

Нельзя не обратить внимания на то, что восстановление ВВП и прогнозирование его дальнейшего роста происходит при существенном отставании ключевых отраслей реального сектора экономики и, что особенно важно, при недостаточности объема инвестиций в основной капитал. Возникает вопрос: каким образом можно восстановить ВВП при половинном объеме инвестиций в основной капитал? За счет двукратного роста эффективности их использования? Не очень верится. Тем более при таком отставании машиностроения, ведущего к ускоренному старению производственно-технологической базы (см. табл. 3).

Таблица 3

Динамика возрастной структуры производственного оборудования в промышленности8

|

Год |

1980 |

1990 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004* |

|

Оборудование на конец года, %: • в возрасте до 5 лет |

35,5 |

29,4 |

4,7 |

5,7 |

6,7 |

7,8 |

8,6 |

|

• в возрасте свыше 20 лет |

10,7 |

15,0 |

38,2 |

41,6 |

44,9 |

48,2 |

51,5 |

|

Средний возраст оборудования, в годах |

9,5 |

10,8 |

18,7 |

19,4 |

20,1 |

20,7 |

21,2 |

* В связи с переходом на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) после 2004 года данные перестали рассчитываться.

Конечно, нельзя не отметить в качестве положительного факта наметившийся после 2000 года, впервые после десятилетий сокращения, некоторый рост доли производственного оборудования со сроком службы свыше 5 лет. Однако на каждый процентный пункт прироста доли такого оборудования приходится 3,3 процентного пункта прироста доли оборудования со сроком службы свыше 20 лет9. В результате средний возраст оборудования продолжает увеличиваться и в годы «экономического роста», хотя и чуть более низкими по сравнению с предшествующим десятилетием темпами, но существенно превышающими темпы роста среднего возраста оборудования в 1981–1990 годах.

Стратегические последствия старения производственно-технологической базы видны, в частности, из динамики структуры торговли России с Китайской Народной Республикой (см. табл. 4).

Таблица 4

Удельный вес товарных групп во взаимном экспорте-импорте России и Китайской Народной Республики, %

|

Товарная группа |

2000 год |

2007 год* |

||

|

экспорт |

импорт |

экспорт |

импорт |

|

|

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты |

13,5 |

– |

44,5 |

– |

|

Древесина и изделия из нее |

6,8 |

– |

15,5 |

– |

|

Машины и оборудование |

4,5 |

8,2 |

1,6 |

34,9 |

|

Изделия из кожи |

– |

20,3 |

– |

3,3 |

*За январь – апрель.

По расчетам специалистов Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, в перспективе Россия вынуждена будет приобретать за рубежом до 60 процентов технологий10.

Вместе с тем экономическая реальность демонстрирует, что в принципе невозможно стать лидером современной глобальной экономики, не имея «машиностроительного ядра саморазвития» – набора машиностроительных и строительных отраслей, обладающих способностью, с одной стороны, своим совместным действием воспроизводить в натуре самих себя, с другой – создавать орудия труда для других отраслей машиностроения, в том числе для отраслей военно-промышленного комплекса, и для всех остальных отраслей народного хозяйства. Опыт индустриально развитых стран показывает, что, выводя некоторые машиностроительные отрасли в станы второго и даже третьего эшелонов, по «машиностроительному ядру саморазвития» они сохраняют импортную независимость, поэтому претензии России на глобальную роль в мировой экономике могут быть осуществимы лишь при наличии такого технологически передового «машиностроительного ядра» даже, если оно будет недостаточно эффективным с точки зрения сравнительных конкурентных преимуществ. Здесь требуются не узко-экономические, чисто рыночные, а политико-экономические критерии11.

Конечно, можно сказать, что в 2007 году наметился перелом в отмеченных тенденциях. Так, согласно предварительным данным в 2007 году по сравнению с 2006 годом темпы прироста обрабатывающих производств увеличились в 2,1 раза, производства машин и оборудования – почти в 6 раз12. Однако данные таблицы 5 показывают, что говорить об устойчивости этой тенденции по крайней мере преждевременно.

Таблица 5

Динамика прироста промышленного производства производства машин и оборудования, в процентах к предыдущему году13

|

Год |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

Обрабатывающие производства |

10,9 |

2,0 |

1,1 |

10,3 |

10,5 |

5,7 |

4,4 |

9,3 |

|

Машины и оборудование |

5,7 |

6,4 |

-8,8 |

19,0 |

21,1 |

-0,1 |

3,3 |

19,3 |

Как видно из таблицы 5, темпы прироста производства машин и оборудования, аналогичные темпам прироста в 2007 году, отмечались и ранее, но они сопровождались последующим падением объемов производства. Предполагать устойчивые позитивные изменения в машиностроительном комплексе страны пока нет никаких оснований.

Причина отставания машиностроительных производств прежде всего видится в распределении инвестиционных ресурсов (см. табл. 6).

Данные таблицы 6 показывают иллюзорность надежды на зарубежные инвестиции как локомотива технологического перевооружения. Согласно данным опроса, проведенного в 2005 году международным консалтинговым агентством THE PBN Company, только 3 процента зарубежных инвесторов испытывают интерес к России как месту проведения научных исследований, технологического сотрудничества и инновационной деятельности. 79 процентов зарубежных инвесторов рассматривают Россию в качестве рынка сбыта товаров и услуг14.

Таблица 6

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, в процентах от общего объема инвестиций15

|

Вид экономической деятельности |

2006 год |

|

Добыча полезных ископаемых |

15,3 |

|

Иностранные |

16,6 |

|

Производство машин и оборудования* |

1,0 |

|

Иностранные |

1,0 |

|

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |

0,5 |

|

Иностранные |

0,3 |

|

Производство транспортных средств и оборудования |

0,9 |

|

Иностранные |

2,6 |

* Без производства оружия и боеприпасов.

Примечание : доля иностранных инвестиций дана в процентах от общего объема прямых иностранных инвестиций.

Не менее негативное влияние на развитие технологической базы российской экономики оказывает сохраняющееся и прогнозируемое недофинансирование науки (см. табл. 7).

Таблица 7

Ассигнования на науку из средств федерального бюджета16

|

Год |

В процентах к ВВП |

|

1992 |

0,94 |

|

1993 |

0,91 |

|

2000 |

0,48 |

|

2005 |

0,81 |

|

2006 |

0,72 |

|

2007 |

0,7 |

|

2008–2010 |

0,7–0,8 |

|

2011–2012 |

0,8 |

|

2013 |

0,9 |

|

2014 |

1,0 |

|

2015–2016 |

1,1 |

|

2017–2018 |

1,2 |

|

2019–2020 |

1,3 |

|

2030 |

1,3 |

Наконец, структура заработной платы (см. табл. 8) «оттягивает» наиболее квалифицированные кадры в сырьевые отрасли и финансовый сектор, как минимум не стимулируя их привлечение в отрасли, определяющие уровень технологического развития экономики.

-

15 См.: Инвестиции в России. 2007: Стат. сб. М.: Росстат, 2007. С. 85, 86, 156, 157.

-

16 Наука России в цифрах. 2001: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2002. С. 44–45;

Наука России в цифрах. 2006: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2006. С. 68–69;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: Проект. М.: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Октябрь 2007 года.

Таблица 8

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности, в процентах к средней по Российской Федерации17

|

Вид экономической деятельности |

Год |

|||

|

1995 |

2000 |

2005 |

2007 |

|

|

Добыча топливно-энергетических ресурсов |

в 2,6 раза |

в 3,1 раза |

в 2,7 раза |

в 2,5 раза |

|

Финансовая деятельность |

в 1,5 раза |

в 2,3 раза |

в 2,6 раза |

в 2,6 раза |

|

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

86,1 |

110,5 |

119,7 |

123 |

|

Производство машин и оборудования |

80,3 |

88,8 |

97,9 |

103 |

|

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |

76,0 |

90,1 |

96,1 |

97 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

73,8 |

60,0 |

69,0 |

75 |

|

Образование |

65,3 |

55,8 |

63,5 |

65 |

|

Сельское хозяйство |

54,7 |

44,3 |

42,6 |

46 |

Исходя из изложенного, обоснованным представляется вывод, что при имеющемся распределении ресурсов в производственный, научный и человеческий потенциал нельзя ожидать инновационных прорывов.

Данные таблицы 9 также позволяют оценить развитие человеческого потенциала – главного фактора роста. Безусловно, за последние годы сделано очень много в этом направлении. Важнейшим результатом этой работы стал наметившийся с 2006 года перелом в тенденции роста коэффициента смертности. Если в период с 2000 по 2005 год этот коэффициент в расчете на 1 000 человек населения с 15,3 увеличился до 16,1 соответствен-но18, то в 2006 году этот показатель составил 15,2, а в 2007 – 14,719. Однако приходится констатировать, что наряду с впечатляющими успехами продолжают развиваться процессы социально-экономического расслоения, о чем с тревогой говорилось на каждом из прошедших наших круглых столов по итогам года (см. табл. 9).

Таблица 9

Динамика дифференциации доходов населения20

|

Год |

1991 |

2000 |

2007 |

|

Коэффициент фондов |

4,5 |

13,9 |

16,8 |

|

Коэффициент Джини |

0,260 |

0,395 |

0,422 |

Несмотря на это, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по-прежнему не рассматривает в прогнозах динамику показателей дифференциации доходов населения.

Проблемой также является углубляющаяся региональная социально-экономическая дифференциация, что создает стратегическую угрозу целостности страны.

Подводя итоги, можно сказать, что политико-экономическая оценка динамики и вектора социально-экономической эволюции страны приводит к выводу, что в период 2000–2007 годов, с одной стороны:

-

• были преодолены кризисы государственности, национально-государственного суверенитета и спада производства;

-

• восстановлен ряд важнейших социально-экономических показателей;

-

• накоплены ресурсы для дальнейшего развития, позволяющие в с реднесрочной перспективе с достаточной долей уверенности прогнозировать социально-экономическую устойчивость нашего государства.

С другой стороны, в этот же период продолжали ухудшаться качественные показатели экономического роста, создавая тем самым стратегические угрозы для России в глобализирующемся мире.

Судя по документам, руководство страны осознает эту угрозу. В проекте Концепции развития страны до 2020 года отмечается, что сохранение сложившихся тенденций (инерционный сценарий) «не позволит решить стратегические задачи в области социального развития, национальной безопасности и укрепления позиций России в мире» и, соответственно, ставится задача перехода к инновационному сценарию роста21. Однако для изменения вектора социально-экономического развития недостаточно только политической воли. Необходимо изменить сложившуюся систему экономических отношений таким образом, чтобы включились механизмы экономической мотивации, стимулирующие инновационное предпринимательство.

Почему такие изменения не производятся по крайней мере в объеме, позволяющем накопить их «критическую массу»? Ведь о необходимости перехода на инновационный путь развития, тупиковости сложившейся воспроизводственной модели говорили на протяжении последних 8 лет на всех уровнях руководства.

В связи с этим следует вспомнить, что в 2000 году первоочередной задачей было преодоление кризиса государственности, угрозы потери суверенитета, «завалов» системного кризиса, которую необходимо было решать в условиях острейшей внутриполитической борьбы.

Сейчас принципиально иная ситуация (и экономическая, и общественно-политическая, и международная), позволяющая реализовывать самые амбициозные планы.

Осуществим ли инновационный сценарий? Теоретически да. Хотя на пути его осуществления огромные трудности.

Во-первых, реализация инновационного сценария столкнется с кадровой проблемой. Согласно опросу Института экономики переходного периода, проведенному в октябре 2007 года, 39 процентов опрошенных компаний определили кадровый голод как основной сдерживающий фактор на пути расширения производства. Почти на половине предприятий машиностроения наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров. В наиболее технологически сложных производствах, почти на 2/3 предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, средний возраст рабочих и инженеров превышает 60 лет, а возраст научных работников приближается к 70 годам.

Во-вторых, в предстоящий период в стране продолжит ухудшаться демографическая ситуация.

Согласно имеющимся прогнозам в России при сохранении сложившихся негативных тенденций численность населения может снизиться с 141,9 миллиона человек в 2007 году до 138 миллионов человек в 2020 году. При этом наиболее интенсивно будет происходить уменьшение численности населения трудоспособного возраста (с 89,8 до 77,5 миллиона человек соответственно). К 2030 году население России может сократиться до 133 миллионов человек.

При сохранении размеров складывающейся депопуляции неизбежное снижение плотности населения до параметров, почти в три раза меньших среднемировых, создаст угрозу ослабления политического и экономического влияния России в мире.

В-третьих, по расчетам Федеральной службы государственной статистики, начиная с 2009 года возрастной состав населения существенно изменится. Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных контингентов, родившихся в конце 1980-х – первой половине 1990-х годов, в структуре трудоспособного населения увеличится доля старших трудоспособных возрастов (45 лет и старше) и сократится доля молодых (до 29 лет). Соответственно, к 2020 году значительно увеличится демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2005 году на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходилось 591 нетрудоспособных, то к 2020 году будет приходиться 785.

Наконец, до сих пор не выработаны механизмы, стимулирующие предпринимательскую активность, – единственное, что реально сможет обеспечить инновационный путь развития.

Отсюда следует и ответ на вопрос, содержащийся в названии круглого стола: что впереди? Если страна пойдет по пути сохранения сложившихся тенденций (инерционный сценарий), то впереди реальная утрата Россией статуса субъекта глобализации и превращения в ее объект. Если же мы выберем инновационный сценарий развития, то надо понимать, что накопившиеся проблемы не могут быть решены за 3–5 лет. На их решение потребуется время, как минимум равное воспитанию одного-двух поколений.

Долг ученых поддержать усилия власти в этом направлении.

® СТНТУТ ШКОЛА ПРАВА ТЕЛЕФОН: 1ЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ” 26 мая- Программа повышения квалификации s 6 июня СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА | Руководитель семинара: МОГИЛЕВСКИЙ С.Д. (декан юридического факультета Академии народного хозяйства при Правительстве) 26-30 ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: актуальные вопросы судебной практики МАЯ руководитель семинара: ВИТРЯНСКИЙ В.В. (заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ) 2-6 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ и особенности РЕГУЛИРОВАНИЯ | июня ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Обзор практики рассмотрения споров | Руководитель семинара: ВИТРЯНСКИЙ В.В. (заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ) = 6-7 ЗАКОН 0 ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ: практика применения | ИЮНЯ руководитель семинара: УСЕНКО Е.В. (помощник руководителя Федеральной антимонопольной службы) 8-14 ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ июня СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА. Система оплаты труда современной организации Место проведения - г. Сочи Руководитель семинара: КУЗНЕЦОВ ДЛ. (директор Института управления человеческими ресурсами МГУТиУ) 9-]] ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ: июня особенности правового регулирования и арбитражная практика Руководитель семинара: РОЗЕНБЕРГ М.Г. (член Президиума и арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ) 436-08-65 E-MAIL: INTERNET: 9-11 Новое в правовом регулировании рынка электрической энергии ИЮНЯ Руководитель семинара: РЕДЬКИН И.В. (старший научный сотрудник Института государства и права РАН) 16-18 НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. Защита прав налогоплательщиков ИЮНЯ руководитель семинара: БАЦИЕВ В.В. (начальник управления анализа и обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ)