Семантическая структура пространственных символов: визуализация смысловых конструктов в культуре

Автор: Забродина Г.Д., Кирюшкина В.В.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению пространственной символики и созданию на ее основе модели первотектонального языка коммуникации. Для достижения поставленной цели осуществлены систематизация простейших геометрических фигур в соответствии с их пространственной семантикой, разработка матрицы первотектонов и принципов создания глоссария пространственной семантики с учетом специфики ее восприятия. По мнению авторов, при дальнейшей доработке результаты исследования могут послужить основой методологии анализа и создания смысловых конструктов при помощи первотектонального языка.

Пространственная символика, первотектоны, семантическая структура, глоссарий, перцептивное, образно-эмоциональное, символическое восприятие, первотектональный язык

Короткий адрес: https://sciup.org/14940857

IDR: 14940857 | УДК: 008

Текст научной статьи Семантическая структура пространственных символов: визуализация смысловых конструктов в культуре

Современный этап развития человечества характеризуется усилением роли визуальной коммуникации, что обусловлено не только достижениями новейших технологий и средств визуализации различных процессов и объектов. Важнейшим, но проблемным явлением современного общества является перенасыщенность информационного поля, влекущая за собой потерю человеком способности к цельному восприятию окружающей действительности и адекватной ее оценке. В этих условиях визуальная коммуникация за счет предельного сжатия информации в емкие образы должна явиться тем средством, благодаря которому возможно осуществить трансляцию глубочайших смыслов культуры. К таким визуальным смыслообразующим конструктам, лежащим в основе ментальных образов, относятся пространственные символы, или первотек-тоны. В понимании авторов этого термина – А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко, «…векторные интенции, эти направленности, наделяющие смыслом всякую внешнюю данность и оформляющие ее семиотический эквивалент в дуализованном ментальном и культурном пространстве, мы и называем первотектонами» [1, с. 83].

Одним из первых исследователей пространственной символики был Гегель, который раскрыл суть закодированных в базовых символах культуры основ бытия [2]. Его рассуждения по поводу христианских символов выявляют глубочайшие сакральные смыслы, заключенные в пер-вотектональной структуре простейших геометрических фигур – круге и треугольнике. Г.В. Лейбницем в «Диссертации о комбинаторном искусстве» была выдвинута идея «алфавита человеческих мыслей», предполагающая возможность создания на его основе новых содержательных концепций [3].

Особое внимание восприятию пространственности как модуса реальности уделял Павел Флоренский. В его понимании каждой эпохе соответствуют свои координаты бытия, где «проявленность» мировосприятия и осознания себя в этом мире осуществляется при помощи пространственных координат. Так, один из периодов развития человечества возможно обозначить как горизонтальную протяженность профанной культуры, другой – как звучание в культуре «звенящей» вертикали сакральности, господства божественного и духовного. Стремление к гармонии примиряет са-кральность и профанность, визуализируя в культуре равенство вертикали и горизонтали. Обретение нового, глубокого взгляда на мир рождает третье измерение в искусстве и культуре в целом – глубину. Обобщением его исследований в области пространственной символики стала разработанная, но не завершенная им программа словаря символов (Simbolarium), где пространственные первосимволы должны быть систематизированы в форме словаря с цитатным описанием каждого из знаков [4]. Необходимо отметить, что именно это направление исследований послужило для нас импульсом в поиске универсального языка-медиатора и фундаментальной основой в формировании основной идеи, предлагаемой в данной статье. Видение П.А. Флоренским пространства как универсального языка коммуникации сохраняет свою актуальность и поныне.

Универсальность пространственных символов заключена в их предельной абстрактности, вмещающей в своей визуальной форме мировоззренческие концепции, ценностные ориентации архетипического уровня. Именно этой спецификой пространственных символов, позволяющей избежать избыточной многословности, обусловлена способность первотектонов быть алфавитом в процессе кодирования/декодирования в границах онтологической оппозиции «вербальное – визуальное». Данное качество как нельзя лучше отвечает требованиям визуальной культуры и способно разрешить многие задачи современного информационного общества.

К одной из таких задач относится проектно-эстетическая проблематика, в рамках которой решаются вопросы эстетической ценности объектов материальной культуры. Воплощение эстетических идеалов и образов в форме объектов предметного мира представляет собой процесс кодирования ментальных конструктов в визуально воспринимаемых объектах и пространствах окружающей действительности. «Считывание» семантической информации, заключенной в текстах архитектонического строя, зависит от пространственно-временных координат нахождения реципиента и построено на специфике визуального мышления, в основе которого находятся архетипические, общечеловеческие символы. В условиях постмодерна, когда мозаичное пространство культуры формирует у современного человека поверхностное восприятие семантического текста, это приобретает особое значение, связанное с необходимостью корректного использования семантики визуальных форм в создании пространственной среды.

В связи с этим нами предлагается структурно-семиотический подход к анализу процесса визуализации смысловых конструктов, который базируется на основной идее семиотики информации – возможности измерения содержания суждений. «Поверка» эстетики, художественно-образных и информационных структур рациональными методами – прием далеко не новый. Изучению художественных образов культуры и искусства с помощью математических и структурных методов посвящали свои труды ученые, начиная со времен античности и заканчивая современностью. С этой точки зрения особый интерес представляют исследования А.В. Волошинова, посвященные изучению синергии развития культурных и природных процессов в границах оппозиции «порядок – хаос» и возникающих на этой основе закономерностей формирования различных артефактов (произведения музыки, поэзии, архитектуры, дизайна и т. д.). По утверждению А.В. Волошинова, глубинное единство пространства культуры обусловлено «союзом» математики и эстетики – «двумя путями» развития, предопределенными самой природой сознания человека [5].

Опираясь на вышерассмотренные положения, позволим себе предположить наличие возможности «измерения» смысловых конструктов при помощи критериев пространственности, заключенных в архетипических символах. Следуя этой логике, систематизация пространственных символов позволит создать «первотектональный язык», являющийся языком-медиатором в анализе информационных сообщений в границах оппозиции «вербальное – визуальное». Соответственно, эти пространственные коды должны иметь визуальную форму и обладать вербальными эквивалентами. По сути, речь идет о геометрических первотектонах, которые для создания «пер-вотектонального языка» необходимо рассматривать с точки зрения семиотики, где знаком является условное изображение элемента сообщения, высказыванием – совокупность знаков, имеющих смысловое значение, а языком – словарь и правила его использования. В данном аспекте за условное изображение элемента сообщения (знака) будем считать формообразующие структурные элементы первотектонов, высказывание – совокупность структурных элементов, слагающих базовый первотектон, язык – словарь-матрицу первотектонов (план выражения) с соответствующим каждому из них планом содержания (глоссарий) и принцип использования «словаря» в чтении пространственных текстов. «К пространственным кодам могут быть применены понятия синтагматики и парадигматики. Как и в речи, синтагматические структуры образуются в пространственном семиозисе конфигурациями значимых элементов, выбранных из некоторого множества и упорядоченных по синтаксическим правилам данного кода. Между этими альтернативными вариантами складываются отношения сходства и различия, которые в системе данного кода образуют парадигматические структуры» [6].

Итак, для достижения поставленных целей необходимо:

-

- определить базовые «высказывания», их структурное построение и взаимосвязи между собой - построение базового форморяда;

-

- выявить знаки, слагающие сообщение, - структурообразующие элементы первотекто-нов, слагающие базовый форморяд с целью их использования в построении синтаксики матрицы первотектонов;

-

- разработать синтаксику первотектонального языка - создать матрицу на основе структурного взаимодействия высказываний;

-

- разработать прагматику первотектонального языка - определить семантические характеристики элементов-высказываний матрицы (глоссарий) и методологию их использования в чтении пространственных текстов.

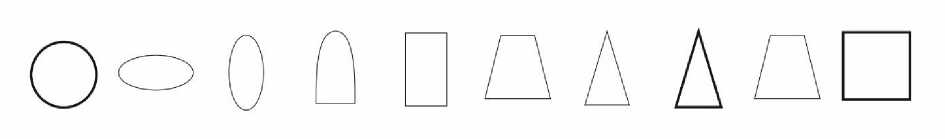

Базовыми высказываниями в аспекте данных исследований нами приняты основные пер-вотектональные формы - круг, квадрат и треугольник. Учитывая, что эти геометрические фигуры являются основой для множества других, более сложных по структурной организации объектов окружающей действительности, необходимо выстроить ряд их последовательной трансформации с целью выявления промежуточных форм в трехмерном измерении.

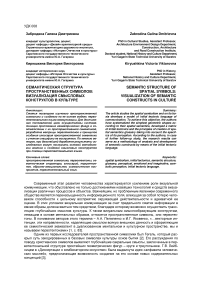

Данный ряд послужил основой для их плоскостного отображения и систематизации символов, более емких и абстрактных по степени приближения к архетипическому уровню (рис. 2).

Рисунок 2 – Базовый ряд двухмерных первотектонов

На основании выполненного нами анализа получения поверхностей и их перерождения из одной в другую [7] предлагаем следующий порядок расположения объемных фигур (рис. 1).

Рисунок 1 – Базовый форморяд трехмерных первотектонов

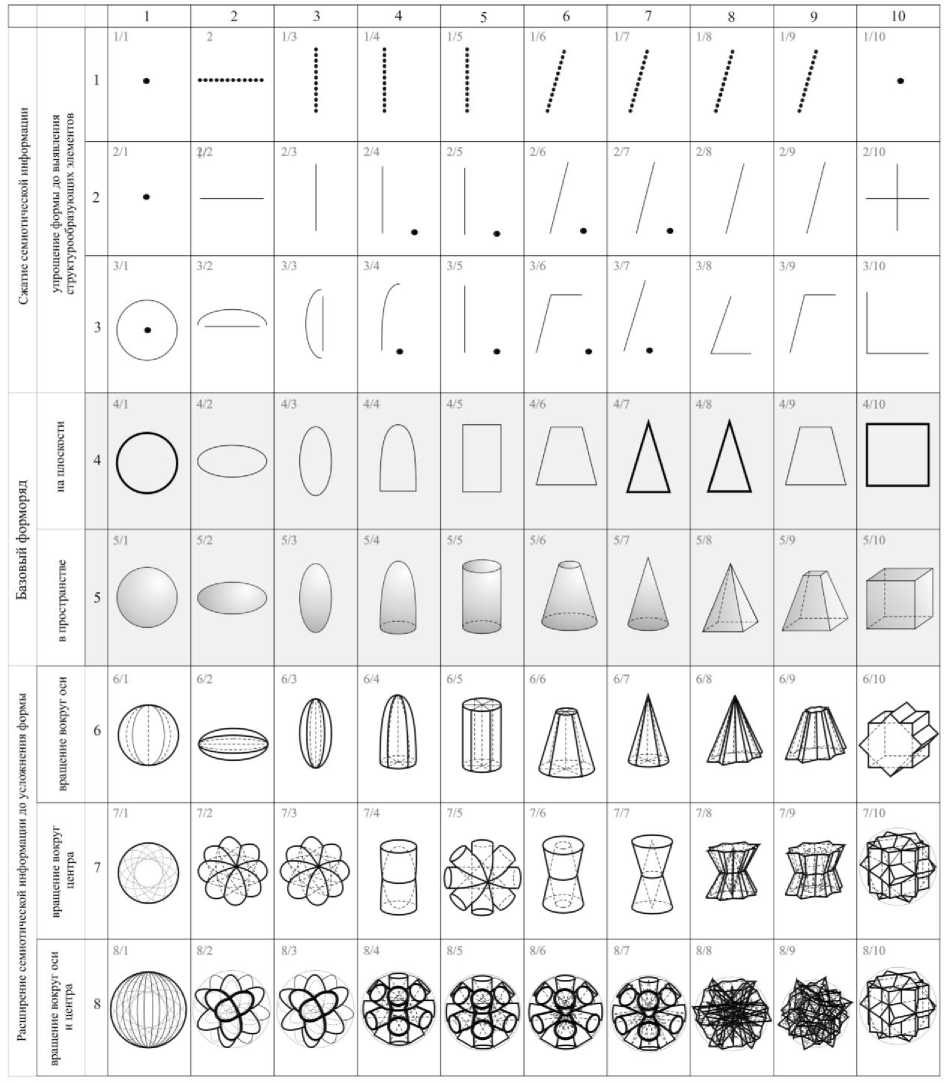

Дальнейшая систематизация знаковых сообщений требует единого принципа построения системы взаимосвязи элементов. В наших исследованиях этим принципом является структурная организация геометрической формы при помощи образующих ее элементов. В геометрических фигурах, как и в символах архетипического уровня, образующими элементами-знаками являются точка и линия, а способом формообразования, в зависимости от пространственных координат, -симметрия вращения или пересечение образующих линий. На основе этого принципа построены синтаксические правила структуры матрицы, где элементы рядов 3, 2, 1 есть производные от первотектонов базового ряда 4 по принципу «сжатия» семиотической информации до структурообразующих элементов-знаков, а ряды 6, 7, 8 - производные от фигур ряда 5, полученные путем усложнения формы и «расширения» информации с помощью симметрии вращения (рис. 3).

Принцип построения разработанной нами матрицы подробно рассмотрен в работе «Методологическая модель анализа культурологического портрета города» [8]. Таким образом, систематизация простейших геометрических фигур представляет собой синтаксику первотектональ-ного языка, где «знаками» являются структурные формообразующие элементы - точка и линия; «высказываниями» - геометрические первотектоны, построенные на основе структурообразующих знаков; синтаксическая связь основана на закономерностях структурного преобразования формы. Полученные в результате геометрических преобразований фигуры являются визуальным «планом выражения» пространственных смыслов, но для создания глоссария необходимо выявить семантическую связь с «планом содержания» каждого из них.

Рисунок 3 – Матрица первотектонов

«План содержания» первотектонов, как и «план выражения», построен на методе бинарных оппозиций пространства, но выявляет несколько иные соотношения пространства культуры: «праведное и грешное», «сакральное и профанное», «небесное и земное», «душа и тело», «космос и хаос», «свое и чужое» и т. д. Область поиска связующего звена в этих отношениях лежит в границах основных пространственных оппозиций, обладающих той необходимой степенью абстрактности, которая позволяет исполнить роль ключа к визуальным и вербальным текстам. Так, оппозиция «внешнее – внутреннее» характеризует степень взаимодействия с внешним пространством (с контекстом, с другой культурой, «свое – чужое», «закрытое – открытое») и характер конфигурации формы (активное или пассивное взаимодействие). «Вертикаль – горизонталь» – оппозиция, характеризующая взаимодействие формообразующих линий в геометрической структуре и соотношение духовного и материального, небесного и земного в пространстве культуры.

Оппозиция «центр - периферия» отражает характер организации внутреннего пространства пер-вотектона и соотношение сакрального и профанного в культуре. На основе этих оппозиций необходимо рассматривать как «план выражения» смыслового конструкта - геометрическую и семантическую структуры, так и «план содержания» высказываний - ментальную форму смыслового конструкта (образное восприятие).

Образное восприятие связано с процессом «считывания» субъектом семиотического текста и представляет собой цепь последовательных этапов, где зрительное, перцептивное и апперцептивное и прочие аспекты рождают сложные комплексы ощущений. Эти ощущения приобретают значение в границах оппозиций: «легко - тяжело», «светло - темно», «радостно -грустно», выражающих состояние не только пространственных отношений, но и весовых и эмоциональных и т. д.

Известно, что зрительное восприятие человеком форм и пространства базируется на трех основных уровнях: коллективное бессознательное (перцептивное восприятие), индивидуальное бессознательное (образное восприятие) и коллективное сознательное (символическое значение) [9]. На первом этапе осуществляется визуальное восприятие форм и пространств по степени их целостности, структурности, устойчивости, динамики, векторности и т. д. Второй этап относится к восприятию, основанному на индивидуальных психоэмоциональных особенностях, зависящих от предшествующего опыта, от целей и мотивов текущей деятельности человека. Это восприятие реализуется при определенной активизации воображения и на основе эстетических представлений человека, обусловленных его системой ценностей. Третий этап заключается в оценке символических значений форм, закрепленных за ними культурной памятью и относящихся к сфере коллективного сознательного. На данном этапе происходит осознанное осмысление объекта оценки и характер возникающих образов зависит от степени осведомленности субъекта в этой сфере.

Но все уровни восприятия базируются на архетипических пространственных представлениях, что дает основание систематизировать характеристики «плана выражения» и «плана содержания» первотектонов на основе пространственных критериев оценки в границах рассмотренных выше оппозиций. Ими могут служить следующие признаки: степень замкнутости или открытости, характер оппозиционной обозначенности, количество структурообразующих элементов и осей симметрии, степень динамики внутреннего пространства, характер взаимодействия вертикально-горизонтальных значений, степень устойчивости во фронтальной плоскости и в пространстве, характер выраженности системы координат, характер взаимодействия с внешним пространством, расположение кульминационной и главной точек. Оценка элементов матрицы по предложенным критериям и в соответствии с уровнями и формами восприятия позволит выявить семантическую связь между «проявленным» и «непроявленным» содержанием смыслового конструкта, присвоив каждому из них соответствующие характеристики. Это и послужит информационной базой для первотекто-нального глоссария и той структурной организацией, которая позволит по одному известному признаку определять соответствующий ему набор нескольких характеристик.

Таким образом, глоссарий первотектонов приобретает «5-слойную» структуру, где два первых (внешних) уровня представляют собой «план выражения», три последующих - «план содержания». Первый слой - матрица визуальных элементов с соответствующими каждому из них характеристиками геометрической структуры, второй - вербальные характеристики семантической структуры, описывающие пространственные признаки первотектона и являющиеся критериями в оценке/выборе характеристик последующих уровней. Третий уровень - характеристики перцептивного восприятия элемента матрицы, четвертый - характеристики образно-эмоционального восприятия и пятый уровень содержит символические значения каждого из элементов. Все пять слоев представляют собой систему, где каждому иконическому знаку соответствуют пространственные характеристики, имеющие в «плане выражения» признаки геометрической и семантической структуры, а в «плане содержания» - визуально-перцептивные, символические и образные признаки. Единство признаков основано на одной модели - десяти характеристиках в границах основных пространственных оппозиций «внешнее - внутреннее», «центр - периферия» и «вертикаль - горизонталь». Таким образом, появляется возможность:

-

- осуществления «перевода» визуальных конструктов и объектов на язык вербальных характеристик и формулировки вербального смыслового конструкта;

-

- визуализации вербальных смысловых конструктов и получения визуального символа ментальных моделей;

-

- анализа пространства культуры и создания на основе визуализации ментального эстетического идеала арсенала визуальных средств, соответствующих выявленному визуальному символу;

-

- решения проектно-эстетических задач при создании архитектурно-дизайнерской среды, соответствующей «духу» времени.

Подводя итог, необходимо отметить, что предложенная модель глоссария первотектональ-ного языка и его прагматики является гипотезой, требующей дополнительной доработки, но представляющей собой перспективное направление как в фундаментальных исследованиях процессов трансляции и трансмутации смыслов культуры, так и в прикладном аспекте создания семиотических текстов пространства культуры. Кроме того, результаты предложенных исследований уже на этом этапе могут оказать существенное влияние на расширение аспекта профессиональных знаний и навыков при обучении будущих специалистов-культурологов, архитекторов, дизайнеров.

Ссылки:

-

1. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. 371 с.

-

2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике // Гегель Г.В.Ф. Эстетика : в 4 т. Т. 2. М., 1969.

-

3. Leibniz G.W. Dissertatio de arte combinatoria, 1666, Sämtliche Schriften und Briefe (Berlin, 1923). A VI 1. Р. 163 ; Philoso-

- phische Schriften (Gerhardt). Bd. IV. Р. 30.

-

4. Флоренский П.А. Simbolarium (словарь символов) // Флоренский П.А. Сочинения : в 4 т. Т. 2. М., 1996.

-

5. Волошинов А.В.: 1) «Двенадцать» Блока: музыка, фракталы, хаос // Человек. 2007. № 3. С. 145–151 ; 2) Еще раз о

математической традиции красоты // Вопросы философии. 2008. № 8. С. 102–112 ; 3) О союзе эстетики и математики в истории культуры // Обсерватория культуры. 2006. № 6. С. 100–109.

-

6. Чертов Л.Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.ru/books/reader?id=vLaUCgAAQBAJ&num=9&hl=ru&printsec=frontcover&out-put=reader&pg=GBS.PT72/ (дата обращения: 20.12.2015).

-

7. Пономарёва Г.П., Забродина Г.Д. Построение геометрического форморяда для создания символики художественного образа // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2006. № 4 (17). Вып. 2. С. 82–86.

-

8. Волошинов А.В., Куличенко Т.В., Черемисова Е.В. Методологическая модель анализа культурологического портрета города // Вопросы культурологии. 2015. № 12. С. 8–16.

-

9. Барабанов А. Человек и архитектура: Семантика отношений [Электронный ресурс]. URL:

(дата обращения: 22.12.2015).

Список литературы Семантическая структура пространственных символов: визуализация смысловых конструктов в культуре

- Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. 371 с.

- Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике//Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969.

- Leibniz G.W. Dissertatio de arte combinatoria, 1666, Sämtliche Schriften und Briefe (Berlin, 1923). A VI 1. Р. 163; Philosophische Schriften (Gerhardt). Bd. IV. Р. 30.

- Флоренский П.А. Simbolarium (словарь символов)//Флоренский П.А. Сочинения: в 4 т. Т. 2. М., 1996.

- Волошинов А.В.: 1) «Двенадцать» Блока: музыка, фракталы, хаос // Человек. 2007. № 3. С. 145-151; 2) Еще раз о математической традиции красоты // Вопросы философии. 2008. № 8. С. 102-112; 3) О союзе эстетики и математики в истории культуры // Обсерватория культуры. 2006. № 6. С. 100-109.

- Чертов Л.Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике . URL: https://books.google.ru/books/reader?id=vLaUCgAAQBAJ&num=9&hl=ru&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PT72/(дата обращения: 20.12.2015).

- Пономарёва Г.П., Забродина Г.Д. Построение геометрического форморяда для создания символики художественного образа//Вестник Саратовского государственного технического университета. 2006. № 4 (17). Вып. 2. С. 82-86.

- Волошинов А.В., Куличенко Т.В., Черемисова Е.В. Методологическая модель анализа культурологического портрета города//Вопросы культурологии. 2015. № 12. С. 8-16.

- Барабанов А. Человек и архитектура: Семантика отношений . URL: http://www.gnozis.info/?q=node/3748/(дата обращения: 22.12.2015).