Семантические модели безличных предложений в орнаментальной прозе

Автор: Провоторова Елена Юрьевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 4 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

На материале произведений писателей-орнаменталистов Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка рассмотрены семантические возможности односоставных безличных предложений, функционирующих в качестве обусловленной черты идиостиля данных авторов; охарактеризованы наиболее распространенные семантические модели

Односоставные безличные предложения, семантическая модель предложения, стиль орнаментальной прозы

Короткий адрес: https://sciup.org/14821769

IDR: 14821769

Текст научной статьи Семантические модели безличных предложений в орнаментальной прозе

Смысл предложения отражает ситуацию. Каждая ситуация связана, с одной стороны, с предметами, явлениями, процессами действительности, а с другой – с языковыми средствами ее выражения, которые говорящий отбирает в процессе мыслительной деятельности для ее речевого представления. От того, под каким углом зрения индивид воспринимает некоторое событие, зависит выбор синтаксического средства.

Наличие в русском синтаксисе большого числа безличных конструкций многократно отмечалось исследователями. При этом указывалось, что в категории безличности «проявляет себя концептуальная (когнитивная), а не чисто формальная специфика русского языка» [1, с. 794].

Ряд исследователей связывает широкое функционирование в речи безличных предложений с эт-носемантической коннотацией и, более глобально, – с особенностью менталитета русского народа (непостижимость мира, фатализм, пациентивная ориентация): «Безличные предложения фиксируют когнитивные модели, сформировавшиеся в национальном сознании и соответствуют следующему положению дел: способность контролировать события ограничена, склонность к фатализму, смирению, покорности. Вследствие этого недостаточная выделенность индивида как автономного агента» [5, с. 173].

Изучение смысловой составляющей безличных предложений (начиная с работ Н.Н. Арват) привело исследователей, с одной стороны, к констатации уникальности указанных конструкций в плане выражения денотативной ситуации, а с другой – к пересмотру учения об односоставном предложении и подведению всех типов простых предложений под единую категорию двусоставности (Н.Д. Арутюнова, Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Г.П. Дручинина и др.). На этом основании в современном синтаксисе стало актуальным изучение структурной и семантической организации безличного предложения и его речевых реализаций с позиций двукомпонентности [6, с. 3]. Описание семантической структуры предложения невозможно без опоры на его грамматическую характеристику, т.к. структурная схема, представляющая собой синтаксический ряд соположенных форм, необходимых для создания независимых предложений, позволяет сконцентрировать внимание на основном минимуме черт, характеризующих тот или иной тип предложения.

Структурные реализации безличных предложений способны выражать разнообразные пропозиции. Ограничителями возможных репрезентаций выступают морфологическая природа и семантика предикативного центра и очерченный круг ситуаций (наименование физического или психического состояния живого существа, «вне-личной» среды, наличие или отсутствие чего-либо).

В понимании семантической структуры предложения мы идем вслед за авторами экспериментального синтаксического словаря «Семантические модели русских глагольных предложений», считая, что термин семантическая структура предложения необходим для обозначения типового содержания предложения, представленного в виде модели. Семантическая модель в этом случае – «горизонтально развернутая структура типового содержания предложения, состоящая из компонентов, связанных типовыми отношениями. Эти компоненты также иерархически организованы: вершина – предикат, чаще всего глагол-предикат, а уточняют его актанты» [7].

Таким образом, приоритетной задачей семантического анализа организации рассматриваемой предикативной единицы является определение конечного набора типовых ситуаций, которые способны репрезентировать односоставные безличные предложения. Уникальность семантики безличных конструкций определяется следующими факторами: 1) носитель предикативного признака способен объединять в себе значения объекта действия или восприятия либо выступать нелокализованным источником каузации; 2) неконтролируемость происходящего действия со стороны субъекта (его деаген-тивность) [7, с. 212]. Список семантических моделей безличных предложений широк и многообразен (И.А. Башкирова, В.В. Богданов, М.В. Всеволодова, М.В. Захарова, Ю.А. Левицкий, Т.С. Монина и др.), однако все их можно свести к трем основным группам по предмету выражения действительности:

-

1) внешнего состояния (независимого от человека признака);

-

2) состояния лица, имеющее внешний каузатор;

-

3) внутреннего состояния лица как результата психических процессов.

Последние две группы часто объединяются по признаку выражения психофизического состояния человека.

В данной статье на ограниченном художественном материале – произведениях Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка – мы опишем продуктивные семантические модели безличных предложений, покажем их семантический потенциал в модернистском тексте.

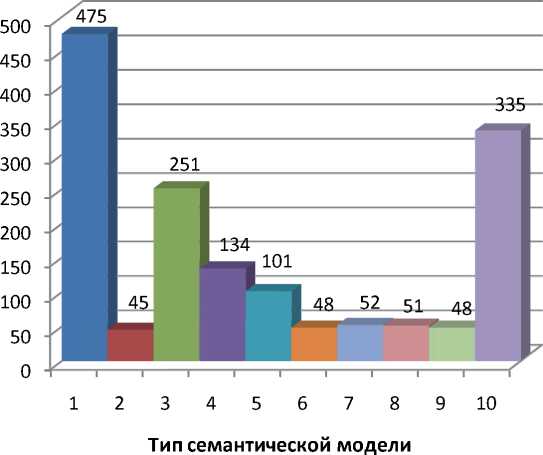

Количественное соотношение выявленных семантических моделей представлено на рисунке .

Количественное соотношение семантических моделей безличных предложений в произведениях орнаментальной прозы

Цифрами обозначены следующие типы семантических моделей: 1 – МНЕ НЕОБХОДИМО УЕХАТЬ / МНЕ ПРИДЕТСЯ СЕГОДНЯ УЕХАТЬ; 2 – ПЕРШИТ В ГОРЛЕ; 3 – СВЕТАЕТ; 4 – ВИДНО ЛЕС / ПАХНЕТ ЧЕРЕМУХОЙ; 5 – МНЕ ТЕПЛО / МНЕ ВЕСЕЛО; 6 – ДЕРЕВО СЛОМАЛО ВЕТРОМ / МЕНЯ РАНИЛО ПУЛЕЙ; 7 – МЕНЯ ЗАТРЯСЛО; 8 – МНЕ ВЕЗЕТ / МНЕ ВСПОМНИЛОСЬ; 9 – БЫЛО ТАК; 10 – ЗАНАВЕСКИ НЕ БЫЛО / ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО.

В процессе анализа семантики безличных предложений в текстах произведений Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка были выявлены 10 семантических моделей, каждая из которых имеет набор вариантов. Так, самая распространенная в орнаментальной прозе модель мне необходимо уехать / мне придет-

СЯ СЕГОДНЯ УЕХАТЬ включает варианты безличных предложений, содержащие модально-оценочную квалификацию определенных процессов и событий.

Наречия и ряд глаголов в данных предложениях являются в плане структуры носителями грамматических качеств предиката, а в плане семантики – выразителями инактивного отношения чувствующего субъекта к действию, выраженному инфинитивом. Конструкции с модальными вспомогательными словами относятся к ядерным средствам выражения логико-синтаксического типа модальности [2, с. 207], поэтому указанная группа предложений является наиболее продуктивной в художественном тексте, «пронизанном» субъективным отношением и ощущениями чувствующей, думающей личности [4]. Особенностью данной модели является «определенно-личность» соответствующих ей безличных конструкций, когда в предложении присутствует обязательный субъект (вербализованный или скрытый), имеющий непосредственное отношение к процессам, выражаемым группой предиката.

Семантика модели – выражение отношения деагентивного субъекта к динамическим процессам, в которых он участвует или которые в силах осуществить, однако в данный момент они не осуществляются (произошли (бы) или произойдут). Обязательными компонентами внеязыковой ситуации являются человек, его восприятие и отношение и процесс, направленный на объект или замыкающийся на себе.

Варианты данной семантической модели имеют следующую таксономизацию:

-

1) НУЖНО СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ (значение модальной оценки процесса) – Можно сделать операцию , – тихо ответила Наталья Евграфовна ([Б. Пильняк. Голый год); А наверх, Куковерову – слова, потому что сейчас нельзя молчать (Е. Замятин. Рассказ о самом главном); Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе – нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор (Е. Замятин. Наводнение); Надо носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, – и сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); Рабочком создать необходимо , чтобы связать всех круговой порукой (Б. Пильняк. Мать сы-ра-земля);

-

2) МНЕ СТРАШНО ИДТИ ТУДА (значение эмоциональной квалификации процесса) – Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе (Е. Замятин. Уездное); И так трудно неимоверно на Марусю взглянуть (Е. Замятин. На куличках); – Да мне с тобой совестно идти, – ты сам у себя штаны украл, без штанов ходишь, – а дай тебе двухгривенный, ты его в кубышку спрячешь (Б. Пильняк. Город ветров); Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? (Е. Замятин. Мы);

-

3) ЕМУ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ (значение неконтролируемого желания / нежелания осуществить действие) – Атилле хотелось сбросить его руку, ему был невыносим этот запах (Е. Замятин. Бич Божий); Тихие и ясные приходили вечера, Андрею хотелось спать, ныли плечи, и – в бессоннице – мир казался прозрачным, хрустальным и хрупким, как июньские восходы (Б. Пильняк. Голый год); Наутро у почты – длинный черед: вдруг всем загорелось марки покупать (Е. Замятин. Алатырь); А может быть, и не в ней было дело: просто хотелось пить, а кофе еще до сих пор им не принесли (Е. Замятин. Встреча);

-

4) НЕ СТОИТ ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ (значение психоэмоциональной оценки процесса) – Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно – раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка (Е. Замятин. Икс); Ему б следовало думать о судьбах революции и его партии, о собственной его судьбе революционера, – но эти мысли не шли (Б. Пильняк. Красное дерево); Аким вспомнил отца: лучше было бы его не знать! (Б. Пильняк. Красное дерево);

-

5) ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПОБЫВАТЬ ТАМ (значение уступительного отношения к осуществлению процесса) – Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет, кстати сказать, от стыда (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать (Е. Замятин. На куличках); И в год окончания института, когда ему оставалось напечатать лишь докторскую диссертацию, Павел сказал своей второй матери о том, что он хочет поехать в Россию, чтобы найти следы своего русского отца (Б. Пильняк. Город ветров); Нет уж , видно придется протопопу ночь ночевать в кутузке (Е. Замятин. Алатырь).

Предикаты данной семантической модели выражают следующие процессы:

-

– физиологические, относящиеся к восприятию человеком окружающей среды ( И так трудно неимоверно на Марусю взглянуть (Е. Замятин. На куличках); Горбуну было смешно слушать. Его пальцы шевелились на коленях, и он улыбался (Е. Замятин. Бич Божий));

– локутивные, относящиеся к сфере коммуникации ( Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня, – давайте есть вместе (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); И ему надо рассказать о себе, о своей жизни (Е. Замятин. Мы); Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал быть откровенным до конца (Е. Замятин. Мы));

– действия, направленные на некоторый предмет ( До нашей деревни тринадцать верст, это почти прогулка… Половину гарнитура можно собрать (Б. Пильняк. Красное дерево); Минус начался с тех пор, как пришлось продать замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу (Е. Замятин. Ловец человеков));

– действия, направленные на человека ( Нужно было разбудить императора, но все боялись, никто не смел входить к нему ночью (Е. Замятин. Бич Божий); Мучительно, смертно-сладко было терзать ее, дитенка худенького, милого, ее – такую чистую, такую виноватую, такую любимую… (Е. Замятин. На куличках));

– ментальные действия ( Ничего не надо бояться, надо делать, – все делаемое, даже горькое, бывает счастьем, – а ничто – ничем не остается (Б. Пильняк. Красное дерево); Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает (Е. Замятин. Мы); И так же тихонько стискивала зем-лемерово сердце, было страшно поверить, боялся землемер шелохнуться… (Е. Замятин. Землемер));

– действия субъекта, замыкающиеся на нем ( Она поняла, что конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил (Е. Замятин. Наводнение); В этом доме, так казалось, прошла вся жизнь, теперь надо было уезжать, навсегда: сам председатель, Иван Колотуров-Кононов, принес последнее предписание, в кухне уже поселились те, чужие (Б. Пильняк. Голый год));

– действия, выраженные описательными, метафорическими оборотами ( Конечно, они правы, этот рационализатор с нижней полки и Бонч, письма надо положить в литературный музей революции, – но я, я, я?! (Б. Пильняк. Пространства и время); Надо скорее забиться в исподлобье – в самый дальний угол, и оттуда… (Е. Замятин. Рассказ о самом главном); Опять собрался Тихмень с духом, издалека стал подъезжать: то да сё, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить … (Е. Замятин. На куличках));

– квалификация субъекта ( Надо быть свободным и отказаться от всего. Удивительно совпали наши мысли (Б. Пильняк. Голый год); Значит, правы Молочки, и надо быть пустоголовым … (Е. Замятин. На куличках));

– действие с участием предмета ( Тале надо опереться руками о стол, нагнуться ниже – глазами в глаза, глаза у нее – крылатые, настежь (Е. Замятин. Рассказ о самом главном); И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру (Е. Замятин. Пещера); Остальные остались сидеть и лежать в безмолвии, – один из пришедших лишь молвил, что завтра с утра надо будет грузить баржу дровами (Б. Пильняк. Красное дерево)).

Второй по распространенности в орнаментальной прозе выступает модель ЗАНАВЕСКИ НЕ БЫЛО / ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО , которая объединяет конструкции, содержащие семантику отсутствия предмета, совокупности предметов или их части, явления.

Ранжирование степени отсутствия проводится следующим образом.

Отсутствие конкретного объекта

-

1) ЕЕ НЕ БЫЛО ЗДЕСЬ (отсутствие человека в конкретном месте) – Но дьякона здесь не было: дьякона надо было искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной (Е. Замятин. Икс); Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее самой (Е. Замятин. Наводнение); Когда Андрей Иваныч снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было

(Е. Замятин. На куличках); Ни сестер, ни братьев у Павла не было (Б. Пильняк. Город ветров); Но женщины на станции нет (Б. Пильняк. Голый год);

-

2) ЗАНАВЕСКИ НЕ БЫЛО (отсутствие физического объекта или источника действия) – Уютных стен уже не было (Е. Замятин. Мы); Занавески не было (Е. Замятин. Ловец человеков); Образов на стенах не было. Сели к столу (Б. Пильняк. Голый год); Здесь в переулках не могли бы разойтись два осла. Здесь не было улиц (Б. Пильняк Город ветров); Если бы у пастушка, зафотографированного в 1918 году, не было в руках суховатой палки, надо было бы решить, что эта фотография есть фотография статуи Мирона (Б. Пильняк. Мальчик из Тралл);

-

3) РАДИУСОВ В ЖИЗНИ НЕ БЫЛО (отсутствие мифического, выдуманного, или абстрактного явления) – Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция, и все лишь пешки в лапах жизни (Б. Пильняк. Голый год); Мужики – старики, старухи, – расскажут, что горы и овраги накопали огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами – в то самое время, когда гнали их архангелы из рая (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); И помещичье Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова – погибли потому, что Поречье было мертво. Потому что и у первых, и у вторых, и у третьего (разве не было у Ивана Колотурова всяческих прав?! – были, конечно, ибо все это – его) – и у первых, и у вторых, и у третьего – не было самого первого: воли действовать, творить, ибо творчество всегда разрушает (Б. Пильняк. Голый год);

-

4) ВЫСТРЕЛА НЕ БЫЛО (отсутствие события, процесса, явления) – Прошла секунда, две – выстрела не было (Е. Замятин. Встреча); Никогда еще в Алатыре не было такого странного лета (Е. Замятин. Алатырь); У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) – потому, что у них были любовь и счастье (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); Никогда никакой свадьбы не было, дни уже подсчитываются, жил для любви, было много любовей, была боль, и есть боль – и пустота, опустошение (Б. Пильняк. Голый год).

Отсутствие нелокализованного явления (свойства, представленного в полном отвлечении от носителя)

-

1) НЕ БЫЛО ПОКОЯ (отсутствие внутреннего, психического или эмоционального, свойства) – Но не было покоя и во сне (Е. Замятин. Алатырь); По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волчонок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко, – лежит царевна, спит, – не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то при ем нетути, – летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час (Б. Пильняк. Голый год); Сознательности в мужике нет никакой! (Б. Пильняк. Мать сыра-земля);

-

2) БОЛИ НЕТ (отсутствие внешнего, физического ощущения) – Болей ведь нет уже никаких, и вес увеличился, и… черт знает, что такое, – взрослый человек, старик, еже, вельможа, – а смотрю себе в брюхо (Б. Пильняк. Повесть непогашенной луны); Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило, кипятило кровь, кипел и бился пеннобелый прибой (Е. Замятин. Островитяне);

-

3) НЕ БЫЛО НИЧЕГО (полное отсутствие предметов или явлений в описываемом отрезке действительности) – В редакции никого не было (Е. Замятин. Островитяне); Некоторое время ничего не было (Е. Замятин. Наводнение); Ничего, кроме лесных сторожек, да кордонов, в лесах не было, деревни и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); Ничего нет. Зимою все умрут от голода и замерзнут (Б. Пильняк. Голый год).

Неполное отсутствие, однако имеющееся количество не способно привести к требуемому результату*

-

1) ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО (нехватка конкретных предметов) – Хлеба на всех не хватало (Е. Замятин. Бич Божий); Кузя вывел лошадей, – но ему лошади не досталось, и он побежал пешком (Б. Пильняк. Мать сыра-земля); Ему на обеды не хватает, проедается очень, – и засмеялась генеральша почти весело (Е. Замятин. На куличках);

-

2) НЕТ СИЛЫ УЙТИ (нехватка внешних, физических качеств человека) – Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти (Е. Замятин. Алатырь); Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка (Е. Замятин. Наводнение); Не хватало дыханья – хлебал Костя воздух ртом, как рыба (Е. Замятин. Алатырь);

-

3) НЕ ХВАТАЛО СИЛ МОЛЧАТЬ (нехватка внутренних качеств) – Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак духу не хватало настоящее сказать (Е. Замятин. На куличках); Услышал землемер, как во сне: знал, что стучат – но не было сил выпутаться из сна и услышать (Е. Замятин. Землемер); Не хватало силушки остаться с собой, так вот – лицом к лицу (Е. Замятин. На куличках); И нет силы молчать (Е. Замятин. Землемер).

Итак, выявленные в текстах орнаментальной прозы семантические модели безличных предложений могут быть сведены к фиксированному числу смысловых схем, что соответствует ограниченному количеству денотативных ситуаций, выражаемых «простыми предикатными выражениями» [3] безличных предложений. Приоритет рассмотренных нами смысловых моделей связан с особенностями повествования в орнаментальном тексте. Дробление моделей позволяет уточнить семантические нюансы каждой из них.

Список литературы Семантические модели безличных предложений в орнаментальной прозе

- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.

- Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке: моногр. М.: Дрофа, 2004.

- Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977.

- Водяха А.А. Эмоциональные компоненты высказывания//Функциональная семантика: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2000. С. 87-97.

- Захарова М.В. Безличные предложения в культурологическом аспекте//Сборник научных трудов/под общ. ред. А.А. Аминовой, Н.А. Андрамоновой. Казань, 2003. С. 171-176.

- Селеменева О.А. Структурные схемы безличных предложений -знаки синтаксического концепта «состояние природы и окружающей среды»//Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Филология. Журналистика. 2006. № 2. С. 127-132.

- Семантические модели русских глагольных предложений: экспериментальный синтаксический словарь/под ред. Л.Г. Бабенко. Екатеринбург, 1998. URL: http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2847 (дата обращения: 23.08.2011).

- Сулейманова О.А. Проблемы русского синтаксиса: семантика безличных предложений. М.: Диалог-МГУ, 1999.