Семантический треугольник Готлоба Фреге и семантический тетраэдр в философии смысла

Автор: Чупахин Николай Петрович

Журнал: Science for Education Today @sciforedu

Рубрика: Философские и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 1 (5), 2012 года.

Бесплатный доступ

Семантический треугольник Фреге является основой семантики процесса смыслообразования в теоретическом знании. Понятия Фреге семантических имен вершин соответствуют, согласно авторской концепции смыслообразования, четырем параметрам N, B, G, A смыслоопределения. Четыре независимых направления N, B, G, A задают четыре вершины координатного тетраэдра трехмерного проективного пространства. Этот тетраэдр назван семантическим тетраэдром философии смысла.

Теория познания, концепция смыслообразования, семантика процесса смыслообразования

Короткий адрес: https://sciup.org/147137372

IDR: 147137372 | УДК: 165

Текст научной статьи Семантический треугольник Готлоба Фреге и семантический тетраэдр в философии смысла

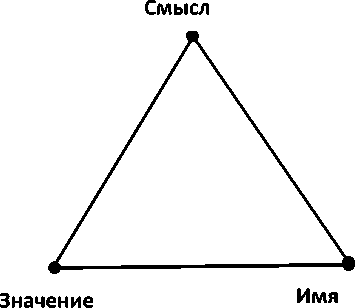

1. Семантический треугольник

Продолжая исследование процесса смыслообразования в области знания (см.: [1-5]), в последнее время мы обратили внимание на семантическую характеристику параметров определенности А, В, G и N алгоритма этого процесса (см. : [6-11]). Выявляя отношения между смыслом и значением в процессе смыслообразования, в [6] мы обратили внимание на хорошо известный в аналитической философии, так называемый, семантический треугольник Фреге [12]. Взаимную связь трех понятий: «имя» (знак, термин, обозначающее выражение), «значение» (денотат термина, предметная область) и «смысл» (абстрактное понятийное содержание, в силу которого происходит соотнесение данного термина с конкретным обозначаемым объектом)

выражают с помощью треугольника (рис. 1). Всякий термин (имя, слово, символ), с одной стороны, обозначает свой денотат: значение, объект, прообраз , а с другой - имеет понятийное содержание как смысл, понятие, образ, характеризующие денотат.

Рис. 1. Семантический треугольник Фреге

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

Добавляя к именам точек-вершин имена сторон треугольника, мы представили сторону «значение-смысл» семантического треугольника как символическое выражение понятия «Действие», сторону «смысл-имя» – как «Мысль», а сторону «значение-имя» – как «Чувство». Сторона «Чувство» характеризует чувственное (художественное) направление создания символа (имени) для прообраза (значения). Обратное движение от имени к значению характеризуется чувственным восприятием информации и в случае ошибки сопровождается словами: «Не представляю (значения)». Направление от значения к смыслу на стороне «значение-смысл» семантического треугольника символизирует действие: анализ, факторизацию возможных образов по отношению эквивалентности. Обратное направление от смысла к значению представляет собой синтез, соединение, применение, предметно практическую деятельность, воплощающую смыслы в значения. Ошибки такой деятельности, как правило, сопровождаются словами: «Не знаю, как!». Сторона «Мысль» характеризуется двумя движениями. Первое - «смысл-имя» -представляет логическое направление кодирования информации. Сравнение и сопоставление смыслов позволяет найти для кода символ и термин (имя), по смыслу соответствующий денотату как значению. Обратное действие «имя-смысл» осмысления имени денотата, проводимое на интуитивном уровне, в случае ошибки часто бывает выражено словами: «Не понимаю (смысла)».

В работе «Культура научного поиска» [4] мы описали алгоритм смыслообразования (см. раздел 7 «Смысловая структура теоретического знания»). Базой смыслообразования во всех областях знания являются параметры: послеопределенности А , предопределенности В , всеопределенности G и неопределенности

N . Они независимы и принадлежат разным множествам возможностей, которые характеризуются по Гегелю современными отношениями категорий возможность и действительность: А - множество элементов реальной действии-тельности; В - реальные возможности; G - формальная действительность; N - формальные возможности.

Для снятия неопределенности N необходимо установить два взаимно однозначных соответствия: 1) между A и N , уточняя значения потребности А и ее интенции (цели) N, что определит смысл постановки проблемы ; 2) между В и G , что откроет смысл решения проблемы. Заметим, что параметры A и N входят во множество X потенциальных возможностей, а параметры В и G – во множество Y актуальных возможностей и связаны между собой с помощью следующего алгоритма решения проблемы смыслообразования:

-

1) ПОТРЕБНОСТИ-ЦЕЛЬ: Постановка проблемы. Феноменологическая редукция. Потребности возникают на поле послеопределенности как условия для актуализации потенциальных возможностей, полученных в результате опыта. Исходя из этих условий, данных в виде потенциальных возможностей послеопределенности А , с помощью разбиения Г(А) множества всеопределенности G на классы эквивалентности и последующего отображения Г*(G) в N находим смысловой срез Г*Г(А) потенциальных возможностей А определяющих цели из N , согласованные с G . Цель же состоит в том, чтобы найти такие условия внутри жизненного мира, которые делают его возможным, т.е. открыть такие его смыслообразующие возможности, без которых он бы не существовал ( необходимость параметра N ).

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

-

2) ВОЗМОЖНОСТИ-ГИПОТЕЗА: Гипотеза решения. Логическая предопределенность. Используя классы фактормножества всеопределенности G , с помощью Г*(G) получаем классы условий А , которые отображаем Г(А) во множество теорий предопределенности В . Получаем множество ГГ*(G) актуальных возможностей G в виде гипотезы В алгоритма решения проблемы, удовлетворяющей условиям А .

-

3) ГИПОТЕЗА-АЛГОРИТМ: Алгоритм решения проблемы. Гносеологическая всеопределенность. Исходя из предписаний алгоритма В , находим с помощью Г*(В) цели из N , которые достижимы в В («вход» в алгоритм), и однозначно отбражаем их с помощью Г(N) во множество средств G , определяя тем самым решение проблемы как множество возможностей ГГ*(В). Решение проблемы - результат алгоритмического процесса («выход» из алгоритма).

-

4) АЛГОРТИМ-РЕШЕНИЕ: Актуализация потенциальных возможностей. Онтологическая послеопределенность. Определенные на предыдущем шаге значения неизвестных из N с помощью Г(N) отображаем на алгоритм из В . Сверяя N с помощью Г*Г(В) с условиями из A, получаем актуальные возможности послеопределен-ности в виде решения проблемы, достаточные для осуществления цели N ( достаточность параметра А ).

Но путь к цели А не прост [7]. Прием и сбор информации N, ее преобразование и воспроизведение соответствующее смыслам и значениям, зависят от когнитивных схем и стилей, соответствующих мировоззрению G. Но главное условие педагогической когниции – овладение инновационным миропониманием B, основой которого являются интегральные когнитивные структуры, выступающие в качестве носителя понятийного знания и опыта.

Четыре алгоритмических шага: 1) от А к G и N ; 2) от G к А и В ; 3) от В к N и G ; 4) от N к В и А , выполняемые с помощью отображений по треугольной схеме, рассматривались как семантические треугольники. Для первого треугольника AGN вершина А явления послеопределенности символизирует значение этого явления. Вершина G всеопределенности – попытку с помощью феноменологической редукции найти смысл явления среди известных смыслов, а вершина N – присвоение имени «неизвестного» явлению А . На втором шаге GAB : с помощью логической предопределенности, придавая смыслу из G статус значения, находим для А имя и смысл в предопределенности В , т.е. выстраиваем гипотезу осмысления явления А . На третьем шаге с предопределенными значениями из В , опираясь на гносеологическую всеопределенность, отправляемся по стороне треугольника в N . Это имеет смысл, когда с помощью предполагаемых обстоятельств из В мы находим значения неизвестного и включаем эти значения во всеопределенность G как «имена». И наконец, на последнем шаге онтологической послеопределенности (треугольник NBA ) мы с помощью значений N и имен гипотезы В находим смысл явления А , что и требовалось найти.

В работе [8] данную выше характеристику сторон треугольника Фреге мы рассмотрели применительно к педагогическому процессу воспитания культуры математики как частного случая культуры образования. Так мы заметили, что сторона «действие» семантического треугольника соответствует обучению на основе когнитивного отношения к пониманию объекта обучения, а сторона «осмысление» – мышлению , в то время как сторона «чувство» – символ процесса

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

воспитания . Таким образом, осуществление мыслительных операций (сторона «Мысль»), сопровождающих и обслуживающих восприятие («Чувство»), приводит к смыслу как основе когнитивного благополучия при обработке и продуцировании знаний («Действие»), т.е. воспитание культуры начинается с создания чувственного образа, продолжается с помощью интуитивного восприятия смысла этого образа и заканчивается когнитивным принятием значения объекта и его практическим освоением. Процесс образования , напротив, начинается с обучения действием (анализа) с целью выявления смысла, после чего осмысливается и получает имя (термин, текст), который запоминается и с помощью речи воспроизводится как теоретическое описание рассматриваемого объекта.

Здесь же к индивидуальной концепции смысла профессионально-педагогической деятельности в жизни учителя [13, с. 32] мы добавили свою онто-гносеологическую концепцию смыслообразования, состоящую пяти принципов [4, с. 8-10]. Согласно третьему из этих принципов, смысл бытия сущности понимается как взаимно однозначное соответствие (биекция) между ее атрибутивными свойствами X и актуальными возможностями Y их существования и находится с помощью отображений Г: Х → Y (Г*: Х ← Y), составляющих биекцию по методу знаменитого французского математика Э. Галуа. Носители смысла - пары сущностей, первая из которых нуждается в удовлетворении возможностями второй. Смысл - необходимое и достаточное условие явления сущности в бытии. Основным множеством при таком подходе к смыслу является множество всех актуальных и потенциальных возможностей окружающего человека мира, в том числе, и его собственных возможностей. Алгоритм смыслообразования определяется четвертым принципом нашей концепции, который гласит, что гносеологическая определенность смысла в знании зависит от отношения четырех параметров: неопределенности (узнавания), предопределенности (гипотезы), послеопределенности (доопределения) и всеопределенности (подтверждения гипотезы), связанных алгоритмом взаимно однозначного соответствия. Поэтому решение проблемы смыслообразования начинается с явления a posteriori потенциальной возможности, называемой далее послеопределенностью А. Ее актуализация с помощью предопределенности В и всеопределенности G призвана снять неопределенность N потребностей, удовлетворяемых А. Поскольку взаимно однозначное соответствие между потребностями и удовлетворяющими их возможностями - основа процесса смыслообразования, то его алгоритмические параметры называются параметрами смысла, а их независимая совокупность – параметрической базой смысла. Раскроем их философский смысл и значение и дадим интерпретацию с помощью способов кодирования информации как средств организации когнитивного опыта. Параметру N неопределенности знания поставим в соответствие понятие мировосприятия. Мировосприятие – это пассивное созерцание человеком мира на феноменальном уровне в форме эмоционально окрашенных (чувственных) ощущений и представлений в качестве миросозерцания и мироощущений. Мировосприятие субъективно, что неизбежно искажает реальную картину мира, выдавая желаемое за действительное. Но, вместе с тем, оно и трансцендентально, что дает возможность наполнить материальный сосуд

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

духовным содержанием. В когнитивном аспекте этот параметр соответствует сенсорно-эмоциональному способу кодирования информации. Миропонимание (параметр предопределенности В) – более активная форма освоения мира, включающая в себя восприятие субъектом объекта с участием сознания, мышления, логики, в результате чего достигается постижение сущности мира, и закладываются принципы основ его существования на уровне понятий. Понятийное постижение мира не лишено недостатков, поскольку не дает единого категориального каркаса мировосприятия, являясь словесно-речевым способом кодирования информации. Следующим параметром является послеопределенность А, которой соответствует понятие мироосвоения – эмпирическое мировосприятие, отличающее от первых двух реализмом, являющееся полем верификации полученных в результате мировосприятия и миропонимания взглядов с помощью миропостроения, т.е. имеющее для жизни человека наибольшую ценность, как истинный способ удовлетворения его потребностей и построения своего культурного мира. В когниции ему соответствует предметно-практический способ кодирования информации. Мировоззрение (параметр всеопределенности G) – это система взглядов человека на мир, позволяющая ему найти свое место в системе субъект-объектных и субъект-субъектных отношений, обрести смысл и цель жизни. Мировоззрение складывается из стихийного мировосприятия, сознательного миропонимания и практического мироосвоения, что в когнитивном опыте означает визуально-пространственный способ кодирования информации. Разделяя значение и смысл, как того требует аналитическая философия (Г. Фреге), мы на каждом этапе смыслообразования выстраиваем семантический треугольник: «значение – смысл – имя», первые две вершины которого (смысл и значение) составляют когнитивное отношение к пониманию объекта обучения, а третья - «имя» является тем или иным способом кодирования информации и ее прочтения (отображения) в целях организации когнитивного опыта для последующего мироосвоения А.

В следующей работе [9] с помощью треугольника Фреге мы развернули семантическую характеристику шагов алгоритма смыслообразования. Для первого треугольника AGN вершина А явления послеопределенности символизирует значение этого явления. Вершина G всеопределенности – попытку с помощью феноменологической редукции найти смысл явления среди известных смыслов, а вершина N – присвоение имени «неизвестного» явлению А . На втором шаге GAB : с помощью логической предопределенности, придавая смыслу из G статус значения , находим для А имя, а для предопределенности В - смысл , т.е. выстраиваем гипотезу осмысления явления А . На третьем шаге с предопределенными значениями из В , опираясь на гносеологическую всеопределенность, отправляемся по стороне треугольника в N . Это имеет смысл, когда с помощью предполагаемых обстоятельств из В мы находим значения неизвестного N и включаем эти значения во всеопределенность G как имена . И наконец, на последнем шаге онтологической послеопределенности (треугольник NBA ) мы с помощью значений N и имён гипотезы В находим смысл явления А , что и требовалось найти.

Опираясь на изложенное выше представление о процессе смыслообразования, в работе [10] мы сделали вывод, что далеко не

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

все выпускники педагогических вузов имеют представление о семантике взаимозависимости смыслов и значений как своей деятельности, так и выстраиваемого ими культурного мира их учеников. Этому если и учат в педвузах, то лишь на филологических факультетах, где эти знания относятся к лингвистической области культуры. Или, что очень современно, на факультетах информатики, где семантика есть система правил истолкования отдельных языковых конструкций в программировании. Философский подход здесь отсутствует. Поэтому перед педвузами стоит задача философско-семантической подготовки учителей и это не модернизация, а инновация, дающая новое качество и смысл и педагогическому труду, и образованию, в целом. Люди, обладающие способностью отличать смысл от значения, весьма востребованы и дорого стоят.

Построение сети треугольников для определения координат на поверхности Земли называется «триангуляцией». Поскольку этот термин нашел своt значение и в других областях знания, например, в менеджменте и психиатрии, позволим и себе применить его. Мы более других имеем основание назвать [11] метод выявления смысла и значения «семантической триангуляцией», поскольку его автор Готлоб Фреге именно треугольник использовал для того, чтобы выделить роль смысла в процессе восприятия и понимания информации. А этот процесс – главная составляющая в культуре образования.

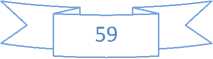

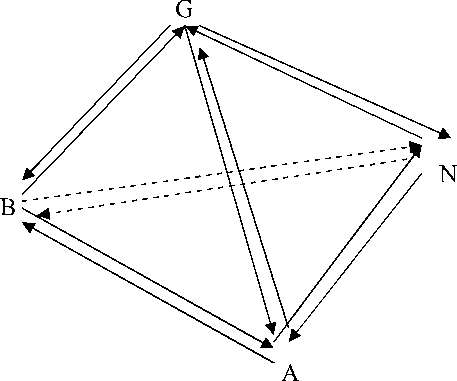

2. Семантический тетраэдр

В монографии [5, с. 181-188] мы дали интерпретацию геометрической модели смыслообразования, исходя из того, что смысл, как биекция Галуа между потребностями (потенциальными возможностями) и удовлетворяющими их актуальными возможностями, устанавливается в алгоритмическом процессе смыслообразования. Поэтому алгоритмические параметры А, В, G, N, геометрически изображаемые точками, являются параметрами смысла, их независимая совокупность – параметрической базой смысла, а изображающие их точки называются базисными точками.

Особенности взаимосвязей разных базисных точек становятся очевидней, если перейти к пространственному варианту диаграммы алгоритма смыслообразования. Для этого представим базисные точки A, B, G и N в виде вершин тетраэдра (рис. 2).

Рис. 2. Геометрия алгоритма смыслообразования

Такое расположение параметров смыслового базиса на пространственной диаграмме аналогично проективному отношению базисных точек в координатном тетраэдре трехмерного проективного пространства, что создает потенциальные возможности для построения геометрической модели траектории смысла как годографа (геометрического места концов радиус-векторов) смысловой вектор-функции.

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

Эти функции зависят от четырех базисных направлений, определяющих на геометрической модели вектор смысла как линейную комбинацию S = a A + b B + n N + g G , где в качестве коэффициентов берутся соответствующие по Галуа возможности: потенциальные из декартова произведения А×N и актуальные - из В×G .

Четыре грани (рис. 2) соответствуют четырем шагам решения проблемы смысла по Галуа, а шесть ребер – шести взаимно однозначным соответствиям (биекциям) между параметрами как потенциальными и актуальными возможностями. Плоскости этих граней будем называть, соответственно: { A,B,N } - онтологической, { A,G,N } -феноменологической, { A,B,G } - логической и { B,G,N } - гносеологической. Тогда можно сказать, что постановка проблемы смыслообразования осуществляется последовательно в феноменологической и логической плоскостях, в логической плоскости, кроме того, разрабатывается гипотеза алгоритма решения, а решение проблемы осуществляется в гносеологической (эпистемологической) и онтологической плоскостях.

Такое представление процесса смыслообразования обладает большими эксплицитными и эвристическими возможностями не только в конкретно научных областях, но и в практике построения культурных объектов для феноменов любого происхождения.

Тетраэдр, как фигуру, позволяющую наглядно представить отношения между вершинами, еще чаще, чем семантический треугольник Г.Фреге, используют в различных семантических теориях. Например, Э. Дейнекин в статье «Язык теории» [14] говорит о постулате, который «задает вершину семиотического тетраэдра «имя». Остальные вершины тетраэдра: «символ», «смысл», «значение» вводятся предыдущими или последующими постулатами». Следует упомянуть также работу Р.Г. Баранцева «От бинарных оппозиций - к тернарному синтезу» [15], в которой говорится о «пространственных» представлениях семантических отношений и С.И. Сухоноса «Развитие и эволюция пространственных представлений» [16].

В отличие от Э. Дейнекина, мы присваиваем базисным вершинам нашего тетраэдра другие имена и значения: A -истина, B - понятие, G - значение и N – имя. Это связано с их функциональным назначением, о котором мы говорили выше как о параметрическом базисе алгоритма смыслообразования. Мы называем вершину B «понятием», поскольку это соответствует функции предопределенности параметра B, определяемой в логической плоскости { A,B,G } миропонимания. Вершина G как «значение» отвечает за всеопределенность мировоззрения в гносеологической плоскости { B,G,N }, а вершина N как «имя» соответствует феноменологической неопределенности мировосприятия в феноменологической плоскости { A,G,N }. Вершина A отвечает за истинность смысла в онтологической плоскости { A,B,N } мироосвоения соответствующими актуальными возможностями, удовлетворяющими потребность человека в знании.

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

Список литературы Семантический треугольник Готлоба Фреге и семантический тетраэдр в философии смысла

- Чупахин Н.П. Смысловая структура теоретического знания/Интеллектуальный потенциал ученых России: Труды Сибирского института знаниеведения. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. -Вып VIII. -С. 43-46.

- Чупахин Н.П. Культура предмета и объекта и предметная культура теоретического знания/Наука. Философия. Общество. Материалы V Российского философского конгресса. -Т. I. -Новосибирск: Параллель, 2009. -С. 121.

- Чупахин Н.П. Алгоритм смыслообразования/Философия, методология, история знаний: Труды Сибирского института знаниеведения. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. -Вып. 7 -С. 140-144.

- Чупахин Н.П. Культура научного поиска. -М.: НИА «Наследие Отечества», 2010. -URL: http://www.viperson.ru> -08.02.2010. -24 с.

- Чупахин Н.П. Философские основания и математическая модель смысла знания. -Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2011. -341 с.

- Чупахин Н.П. Семантика алгоритма смыслообразования в области знания/Модернизация России: наука, образование, высокие технологии: Тезисы выступлений участников II Всероссийской конференции по науковедению, 15-17 ноября 2010 года. -М., МГПУ, 2010. -С. 243-245.

- Чупахин Н.П. Семантический треугольник Фреге в когнитивном аспекте воспитания математической культуры/Психодидактика математического образования: перспективы развития, возможности и границы: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Томск, 25 июня 2010 г.). -Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. -С. 220-224.

- Чупахин Н.П. Семантика когнитивной культуры педагога: смыслы и значения педагогической когниции/Труды Международной научно-практической конференции «Педагогическое образование: вызовы XXI века». Часть 1. -М.: МАНПО, 2010. -С. 747-751.

- Чупахин Н.П. Внутренняя семантика шагов алгоритма смыслообразования/Интеллектуальный потенциал учёных России: сб. науч. трудов Сибирского института знаниеведения. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. -С. 65-71.

- Чупахин Н.П. Подготовка семантически грамотных специалистов -главная инновационная задача педагогических вузов/Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 6. Ч. 2.-М.: ИНИОН РАН. 2011. -С. 729-732.

- Чупахин Н.П. Семантическая триангуляция в культуре образования/Российское образование в XXI веке (философские, социально-культурные и психолого-педагогические аспекты): материалы межрегиональной научно-практической очно-заочной конференции (Бийск, 1-4 июля 2010 г.)/Алтайская гос. академия образования В.М. Шукшина. -Бийск: АГАО им. В.М. Шукшина, 2010. -С. 254-258.

- Frege G. Über Sinn und Вedeutung/Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. -1892. -s. 25-50.

- Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений/под ред. В.А. Сластенина. -М.: Изд. центр "Академия", 2002.

- Дейнекин Э. Язык теории//URL: http://www. D:system\desktop\Язык философии-Донская Казачья Республика. -(Дата обращения 28.01.2012).

- Баранцев Р.Г. От бинарных оппозиций -к тернарному синтезу/«Академия Тринитаризма». -М., Эл № 77-6567, публ.10177, 05.01.2003

- Сухонос С.И. Развитие и эволюция пространственных представлений//Семиодинамика. Труды семинара/под ред. Р.Г. Баранцева. -СПб, 1994. -С. 86-96.