Семантика декора крестьянского жилища мордвы

Автор: Сульдинский М.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Теория и история архитектуры

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирован декор крестьянского жилища мордвы с семиотической точки зрения. Охарактеризована знаково-символическая природа средневекового крестьянского жилища, раскрытая посредством символического описания жилого пространства в связи с языческими ритуалами и фольклорными образами. Описаны связь ритуальной практики освоения мордвой жилого пространства и семантика декора. Делаются выводы о месте в мордовском жилище христианских символов, об утрате архаического сакрального смысла и замене его внешним украшательством.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719131

IDR: 14719131

Текст научной статьи Семантика декора крестьянского жилища мордвы

В статье проанализирован декор крестьянского жилища мордвы с семиотической точки зрения. Охарактеризована знаково-символическая природа средневекового крестьянского жилища, раскрытая посредством символического описания жилого пространства в связи с языческими ритуалами и фольклорными образами. Описаны связь ритуальной практики освоения мордвой жилого пространства и семантика декора. Делаются выводы о месте в мордовском жилище христианских символов, об утрате архаического сакрального смысла и замене его внешним украшательством

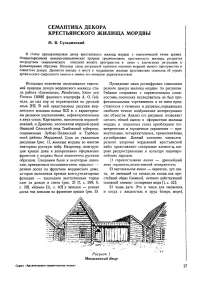

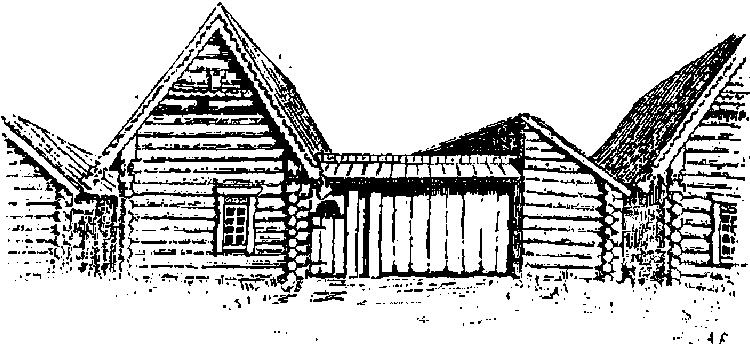

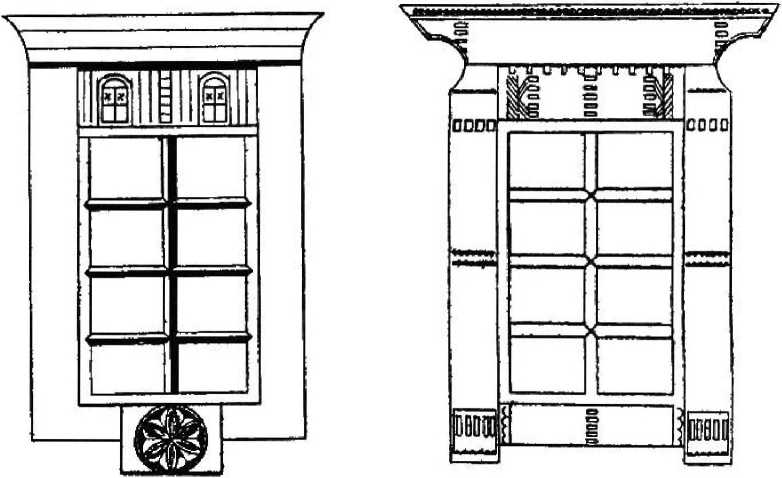

Исходным моментом исследования текстовой природы декора мордовского жилища стала работа «Ceremissen, Mordwinen, Esten und Finnen» (1888) финского этнографа А. О. Генкеля, до сих пор не переведенная на русский язык [12], В ней представлены рисунки мордовского жилища конца XIX в. с характерными резными украшениями, зафиксированными в двух селах: Каргашино, населенном мордвой-мокшей, и Дракино, населенном мордвой-эрзей (бывшим Спасский уезд Тамбовской губернии, современные Зубово-Полянский и Торбеев-ский районы Мордовии). Судя по указанным рисункам (рис. 1), жилище мордвы во многом повторяло русскую избу. Например, конструкция крыши дома и декоративное оформление фронтона у мордвы были аналогичны русским образцам. Сходными были и некоторые названия, приведенные исследователем: «крыльс» — резная доска на фронтоне мордовского дома, которая выполняла прежде всегоутилитарные функции — защищала выступающие торцы слег от дождя и снега (рис. 2) [7, с. 299; 8, с. 20]. «Конек» [И, с. 40] у мокшан — резная доска под коньком на фронтоне крыши (рис. 3).

Проведение нами расшифровки символики резного декора жилища мордвы по рисункам Гейкеля сопряжено с определенными сложностями, поскольку исследователь не был профессиональным чертежником и не имел представления о сечениях и разрезах, передающих наиболее точное изображение интересующих нас объектов. Анализ его рисунков позволяет сделать общий вывод: в оформлении жилища мордвы в названных селах преобладали геометрические и' городочные украшения — прямоугольные, четырехугольные, прямолинейные, дугообразные. Данный комплекс символов резного узорочья мордовской крестьянской избы представляют следующие элементы, широко распространенные в культуре индоевропейских народов:

-

1) горизонтальная линия — древнейший знак горизонта, водно-земной поверхности;

-

2) вертикальная линия — вероятно, луч света, не имеющий ни начала, ни конца, как простейший образ (символ), активно действующий основной элемент сотворения мира [1,с. 32];

-

3) чаша, дуга. Это и чаша для омовения, и сосуд с жидкостью, и пруд (озеро, море),

Рисунок /

Мокшанский двор

Рисунок 2

Крылья. Села Каргашино и Дракино

Спасского уезда тамбовской губернии

Рисунок 3 Конек. Тамбовская и Пензенская губернии

огражденный берегами, т. е. всевозможные объекты, которыми, «правит» Луна, влияющая на морские приливы и отливы, а также на приток и отток жидкости в организме, особенно женском [1,с. 257];

-

4) треугольник, встречающийся в двух разновидностях: вершиной вверх и вершиной вниз. Треугольник,обращенный вершиной вверх, олицетворяет «макрокосм» — все, что выше и дальше человека за пределами Земли [3, с. 40]. Для европейских алхимиков он означал язык пламени, «мужской огонь» [1, с. 6]. Треугольник, обращенный вершиной вниз, — «микрокосм», т. е. уровень бытия ниже и меньше человека [4, с. 32], а также знак женского начала, плодородного лона. У европейских алхимиков он символизировал воду, которая льется с облаков вниз, на землю [1,с. 36]. Треугольник как один из элементов узора, по мнению некоторые специалистов в области орнаментации дерева, мог обозначать вульву (женский детородный орган) [9, с. 49; 10, с. 78]. Как знак это универсальная исходная форма для других, более сложных элементов. Так, зигзаг при украшении коника образовывался двумя рядами треугольных выемов, сходящихся вершинами навстречу друг другу. На отдельных наличниках трехгранно-выемча-тая резьба в виде зигзагов покрывает значительную часть поверхности их карнизов — в один, два ряда,иногда оделенных друг от друга параллельными линиями;

В отдельных случаях треугольники вершиной вверх располагаются над горизонтальной линией, означая начало рассвета: солнечные лучи — языки пламени показались над горизонтом, освещая землю.

-

5) квадрат — сокращенная запись понятия «мандала», знак материального мира, составленного из четырех стихий, которым в свою очередь, соответствуют четыре стороны света;

-

6) ромб. Он встречается не только у мордвы, но и у русских, украинцев, белорусов, эстонцев, коми, карел, хантов и манси. По происхождению этот знак уходит в глубины тысячелетий. У названных народов ромбический орнамент вышивался, например, на свадебном платье невесты.

В целом функционирование ромбического орнамента в декоративно-прикладном искусстве мордвы, особенно в вышивке одежды женщин детородного возраста, связывается с плодородием, плодоношением. Интересную трактовку ромбу дает художник А. С. Алешкин, считающий, что, вышиваемый на одежде

обряд инициации и служит указателем до стижения возраста, когда она может, как и все живое в природе, плодоносить, рожать [9, с. 50; 10, с. 78]. В. И. Рогачев пришел к выводу о тесной взаимосвязи семантики ромба как знака со свадебной обрядностью и высказал предположение, что «ромбический орнамент на паре невесты является отражением свадебных мотивов, символизирует плодородие, достаток, счастье в молодой семье и является своего рода пиктографическим письмом — благопожеланием» [9, с. 50; 10, с. 79].

В некоторых источниках имеется более сложная интерпретация ромба как графического символа матки, вульвы, плодородия и, в некоторых контекстах, невинности. В христианском искусстве этот «...символ богинь плодородия — стал символом непорочности Девы Марии...» [9, с. 50; 10, с. 79]. Встречаются и другие трактовки ромба. У родственных мордве хантов отдельно взятый ромб несет еще одну семантическую нагрузку: они называют его сам пот — «сердца углубление». Понимание квадрата, поставленного на угол, указывает на его отождествление с ромбическим углублением на конце, так называемой линии жизни у деревянных антропоморфных изображений. Финно-угры ромб, находящийся внутри стилизованного изображения, отож дествляли с понятием «внутренняя душа» в замкнутом пространстве. Выступающий как полисемантический символ, в зависимости от местонахождения он изображает жизненно важные органы — «голову» и «сердце»; кроме того, мыслится как «вместилище души» [9, с. 50].

К сказанному добавим,что ромб как символ развития — излюбленный мотив в украшениях мордовской крестьянской одежды, одежды народа-земледельца. Квадрат и ромб означали также поле [И,с. 481];

-

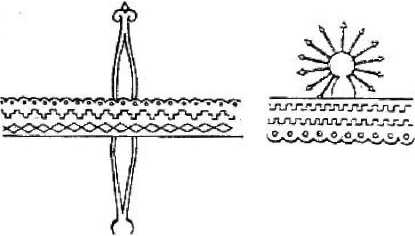

7) зигзаг. Знак в виде опоясывающего зигзага имеет большое распространение на карнизах наличников и на некоторых «крыльях» (рис. 5). Это простейший и древнейший орнамент, характерный для многих народов, один из первых опытов постижения людьми

ритмически упорядоченных процессов и явлений природы. В. И. Рогачев отмечает популярность подобного орнамента не только у мордвы,но и других уральских народов. С

ЧГ1ГЧПГЛ11 Г» П ГТ Ш *1 ¥ Г О Г Л ТГ СХ. IT МТГТПЛГЛ Л ТТ 1 Г П Г Л П ПЛ Г 11 1/\Г71 ^ЕЛГ JU-J UJTJ VM^P,J

Зигзаг наносился у мордвы на пари, чулки, наколенники, во время шитья бисером и т. д. Интересным является то, что у финно-угров квадрат (ромб), поставленный на угол зигзага, символизирует «голову» [9, с. 51—52]. Существует еще один вариант его трактовки: «Зигзагообразный орнамент на пари — не что иное, как изображение змеи,которая охраняет содержание эрямо паря, или ужа — слуги Ведь-авы, обеспечивающей плодородие. В этом случае зигзаг, выполненный по краю изделия... обеспечивал плодородие, играл охранительную функцию... У многих финно-угров зигзаг — изображение живого существа — рыбы: ^/^-^„^^ На эту мысль наталкивает линейный зигзаг, чередующийся с изображением рыбы. В каменном веке в тех случаях, когда такие фигуры изображали отдельно от животных, они могли приобретать и значение орнамента, вполне семантизированного, тесно связанного с тем или иным конкретным образом» [9, с. 52—53; 10, с. 79-80].

На наиболее древних мордовских парях имеется зигзагообразный орнамент, обрамленный двумя параллельными рядами крупных отверстий-проколов, примерно на треть толщины стенок, что в первобытном искусстве могло обозначать изображение рыбы. В мифологических представлениях мордвы рыба занимает важное место, так как считалось, что на трех рыбах покоится Земля. Рыба так- же символизировала плодородие. Лучшим подарком при жертвоприношениях Ведь-аве считалась рыбья голова. В представлении уральцев довольно много ассоциаций с водной стихией. Так, по мифологии финно-угров, дикая водная птица — демиург — создала Вселенную и дала жизнь. Вполне возможно функционирование подобного символа в приведенном выше значении и в мордовском декоративном искусстве [9, с. 53].

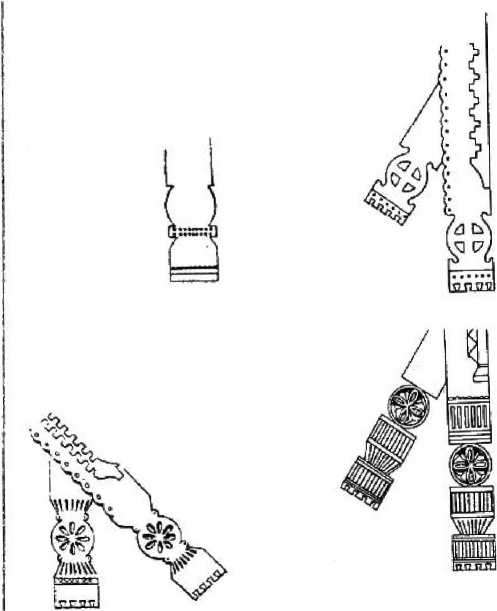

Менее распространенными мотивами являются орнамент «елочка» (горизонтальная) «««««« и косые штрихи / //// ///, встречающиеся на очелье одного из наличников (рис. 4}. Значение Этих узоров в первобытном искусстве расшифровывается как изображение лошади, где каждые две черточки знака символизируют животное. «Косой штрих, — полагал В. И. Рогачев, —- вполне может изображать «небесную влагу», струи благодатного дождя, орошающего посевы» [9, с. 53, 10, с. 80]. Учитывая важную роль лошади в натуральном хозяйстве крестьянина, нетрудно понять, почему этот символ, легко преодолев временные барьеры,сохранил первоначальный смысл;

-

8) конь. Данные археологии показывают, что изображение коня было широко распространено в искусстве лесной полосы в I и начале II тыс. н. э. Конь, бывший неотъемлемой частью жизни земледельцев, всегда служил символом добра, благоденствия, плодородия. Его образ олицетворял солнечную силу. Один из «коньков» на рисунке в книге Гейке-ля (рнс. 6) украшает резная накладная дощечка, изображающая двух коней с обращенными в противоположные стороны мордами. Кроме того, на ней имеются огненные знаки в виде молнии и шестилучевой звезды.

-

В. И. Рогачев, опираясь на данные марийской исследовательницы А. В. Павловой, высказал мысль, что в удвоении образа коня в художественном оформлении крестьянского жилища нашла отражение идея космического дуализма. Павлова утверждала, что двухголовые коньки являлись своего рода носителями комплекса представлений о трех мирах все-5 ленной, воплощая одновременно и ее противоположные начала (день — ночь, право — лево и др.). Исследователь сделала предположение : о взаимосвязи симметричных, зеркальных . композиций и представлений о «мировом де-

- реве» и группировке относительно него всех явлений мира. Даже отсутствие изображения дерева не исключает его образа как некоего центра, делящего мир не только по горизонтали, но и по вертикали. Идея центра в горизонтально ориентированной композиции,утверждает она, передается путем изображения лары животных — символа противоположных, но неразрывных начал [10, с. 62—63];

-

9) колесо с четырьмя спицами (крест в круге). У славян крест в круге символизировал солнце в четырех годовых периодах: весеннем, летнем, осеннем и зимнем. Он выполнял защитную функцию [3,с. 33]. Но чаще всего солнце, особенно на очельях и нижних частях наличников, изображено в виде эффектной, броской ив то же время лаконичной геометрической розетки.

По мнению В. И. Рогачева, «возникновение этого знака объясняется результатом древних контактов с ираноязычными племенами, относящимися к индоевропейской семье» [9, с. 43—44]. Заслуживает внимания и другая версия его происхождения. В орнаменте жилища коми, карел, русских Онежского Севера шести- и восьмиконечная розетки читаются как «полисемантичный „громовой знак", знак неба, выражающий идею солнца, света, всего мироздания, макрокосма, и поэтому они становятся рядом. В народном искусстве эта идея чаще всего выражается с помощью круга с радиально расходящимися от центра лучами, шести- и восьмилепестковой розеткой, взятой в круг». Это прямо соприкасается с использованием подобного знака в украшении жилища мордвы «для защиты от удара молний,от грома,по аналогии с тем, как это делалось у русских... знак, изначально являясь астральным символом, нес в себе и обереговую функцию» [9, с. 44]. Однако В. И. Рогачев не отрицал и возможности, «что идею шестилепестковой розетки древний человек,близкий к природе... увидел в простой снежинке (а не заимствовал с юга) и посчитал небесным провидением... и потому стал изображать его на жилище, предметах быта, одежде, используя как универсальный знак в качестве оберега и от природных стихий, и как символ покровительства небесных сил» [9,с. 44].

Помимо вышеперечисленных символов, на очелье одного из наличников (рис. 4) присутствуют два знака, каждый из которых напоминает буквы S, скрещенные в виде свастики.

В украшении фронтона крыши мордовской избы солнце предстает в динамике движения, в разных суточных фазах: утро — полдень — вечер. Тщательнейшим образом изображались и «хляби небесные» верхнего неба, и солнце, восходящее над землей, и архаичные знаки земного плодородия. Нередко «крылья» мокшанских изб украшались в два-три ряда. Верхний был занят узором в виде пропиленных небольших зубчатых (ступенчатых) городков, который на расстоянии воспринимался как волны, либо прямоугольников, или зигзаговой линией, являющейся архаичной и устойчивой идеограммой, в данном случае — «хлябей небесных», недосягаемых дождевых запасов. Часто этот мотив дублировался округлыми выступами на нижней кромке крыльев (идущими непрерывно). Такая специфика орнамента объясняется, несомненно, тесными историко-культурными связями мокшанского населения с соседями — русскими, в узорах которых подобные мотивы играли большую роль.

Утро. Солнце, помещен ное на нижнем конце правого «крылья» под стилизованным изображением горизонта,!, е, ниже знаков земли, символизирует начало дня, рассвет, утро.

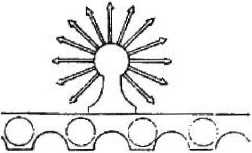

Полдень. Солнце в зените изображено на «коньках» над водно-земной символикой в виде круга с расходящимися лучами-стрелами. Подобная символика восходит к сельскохозяйственным пожеланиям -— благоприятной погоды и богатого урожая.

Земледельческие народы обожествляли солнце и наделяли его сверхъестественными силами. Божеством солнца у мордвы считался Чи-паз, или Ши-бавас (э. ни, м. ши — солнце, э, паз, м. бавас — бог). Как пишет К. С. Милькович, Чи-пазу (Ши-бавасу) даже приносили жертвы [6, с. 72].

Один из «коньков», представленных на рисунке в книге Гейкеля, вызывает особый исследовательский интерес (рис. 3). Его венчает накладное изображение в виде стилизованной фигурки человека. Возможно, это мордовский аналог славянской Макоши — богиня Норов-ава (Пакся-ава), держательница, покровительница и хозяйка поля, с которой связывались надежды крестьян-земледельцев на урожай [6, с. 51—52], Снизу к «коньку» прикреплены два луча-«ножки», образующие круг, Вероятно, это стилизованное изображение Чи-паза

(Ши-баваса). Как и Норов-ава (Пакся-ава), он, по представлениям мордвы, был причастен к сельскохозяйственным работам: в период уборки урожая крестьяне просили его благословить на труд и благодарили за свое хорошее здоровье во время полевых работ [b, с. 72]. Подобная трактовка на наш взгляд в наибольшей мере соответствует смыслу изображения. Ей отвечает и цепочка ромбов на «коньке», обозначающая поле.

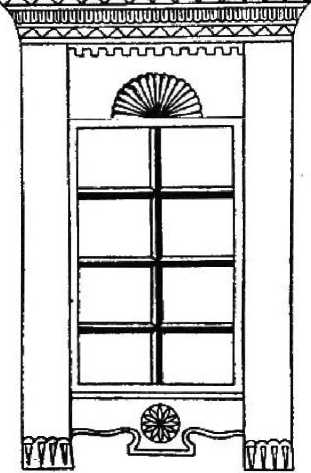

Что касается мордовских наличников, то они остались за пределами внимания этнографов. Отсутствие сводного исследования, а также полной картотеки, отражающей этот ценный источник народного искусства и его семантику, крайне затрудняет обобщение столь важного материала.

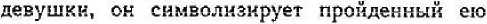

Орнаментальные композиции наличников, представленные Гейкелем, с известной долей условности можно разбить на три группы (рис. 4). В первую входят наличники с преобладанием солнечных и сопутствующих им огненно-световых знаков, выполняющих функцию защитного оберега, который применялся для дома в целом. Солярный знак (полусолнце) мог занимать срединное положение над окном, как и троичная солнечная композиция. Иногда помещением знаков сверху и снизу окна обозначался суточный ход солнца. Над солнцем изображались запасы воды на небе, так называемые «хляби небесные» в виде волнистых линий и зигзагов. «Хляби» идут по всему карнизу,отделяя небесную сферу.

Другую группу составляют наличники, отличающиеся от предыдущих отсутствием «хлябей небесных» (карниз ровный, горизонтальный), Особенностью их композиции следует считать наличие вертикальных линий и знаков, напоминающих букву S и скрещенных в виде свастики,а также солярных знаков,помещенных снизу окна.

Третья группа наличников отличается от предыдущих большей сложностью композиции, представленной треугольника ми, сходящимися вершинами навстречу друг другу и образующими зигзаг; ромбами (на карнизе), орнаментом «елочка» (горизонтальная) и косыми штрихами, а также некоторыми знаками (так называемыми сьормат), зафиксированными еще В. Н. Майковым, дающими объяснение их значения (в частности, прямоугольниками, представляющими дом; выгнутыми и вогнуты-

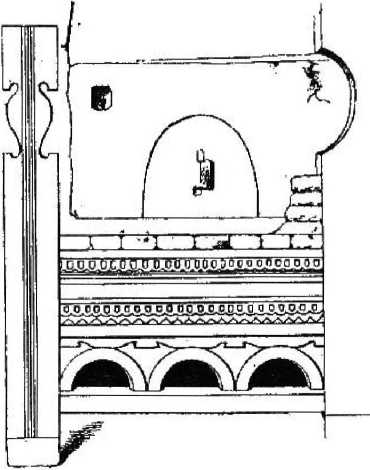

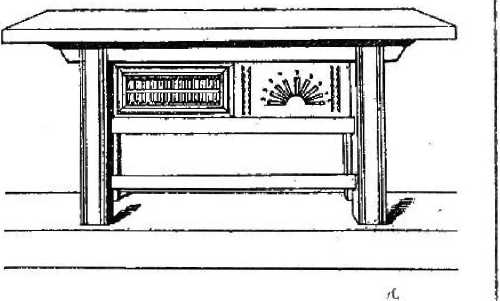

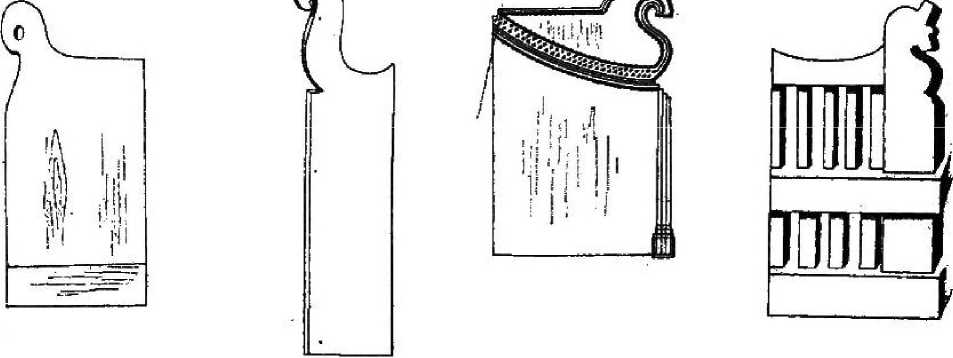

biiiijmiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiuiiii!iitiiiiiinifi Рисунок 4 Наличники. Село Каргаишно Спасского уезда Тамбовской губернии ми кривыми линиями, означающими соответственно лодку и дугу, и т, д.). Это затрудняет расшифровку. Идея композиции существенно отличается от характерной для первой группы, где выражено стремление передать земледельческую картину мира с ее водными небесами и движущимся солнцем. Подобные мотивы практически не встречаются в декоре русских крестьянских изб. Отметим такую особенность; на «крыльях», а иногда и на очельях наличников резные украшения располагаются в строго определенном порядке: верхнюю часть занимают знаки воды и земли, а нижнюю — солнце с присущей ему огненной символикой. Одним из главных украшений внутри дома была печь. Верхнюю и среднюю части ее фундамента покрывают волнистые зигзагообразные линии. Данное обстоятельство позволяет высказать предположение о том,что орнамент может быть связан с загадками и свадебными обрядами, где процесс поддержания огня и приготовления хлеба, в частности действия с кочергой и хлебной лопатой осмысляются как супружеские отношения. Кроме того, существующая интерпретация зигзагообразного орнамента как символа воды также может обусловливать символическое значение печи, актуализированное в свадебном и родильном обрядах, где она олицетворяет рождающее женское лоно. На средней части печи виден также зигзагообразный орнамент (рис, 5). Необходимым элементом убранства жилья, служащим как для повседневной, так и для праздничной трапезы, был стол (как правило, один). Он постоянно находился в красном углу. Обеденные столы в мокшанских деревнях в конце XIX в. по форме весьма напоминали столы соседних русских селений и вырабатывались упрощенно — на брусчатых ножках, соединенных по низу перекладинами с нешироким подстольем, с плоским выдвижным ящиком, предназначенным для хранения столовых приборов и принадлежностей, и длинной, выходящей для удобства сидения за пределы боковых сторон стола, столешницей. Однако в деталях мокшанских столов отразилась местная техника украшений: обработка трехгранно-выемчатой резьбой. На наш взгляд, ее сюжет отражает особую роль стола, как и всего застольного пространства, в свадебном ритуале. Он является центром наиболее ценной в ритуальном значении частью дома. Особым семиотическим статусом обладала лавка у двери, называемая русским термином «коник». Название она получила от традиционной художественной отделки: верхняя часть (так называемая боранка) значительно возвышалась над сиденьем и завершалась резным изображением конской головы — стандартной детали декоративного оформления жилища (рис. 7). На конике спал хозяин. В ящике под сиденьем хранились необходимые ему инструменты и материалы. Здесь он в зимнее время работал: чинил сбрую. Рисунок 5 Украшения печного столба и фундамента печи* Село Каргашино Спасского уезда Тамбовской губернии Рисунок 6 Стол. Село Каргашино Спасского уезда Тамбовской губернии плел лапти и т. п. [2, с. 173; 5, с. 69; 7, с. 298; 12, с. 36, 55]. Коник актуален для номинации элементов как восточнославянского, так и мордовского жилища («коньки» на крыше, резная доска на фронтоне и т. п.). Первоначально боранка представляла собой примитивную круглую завитушку с отверстием Рисунок 7 Баранка. Села Каргашино, Дракино Спасского уезда Тамбовской губернии и Сучкино Саратовской губернии в центре. Иногда коник выполнялся в виде высокой толстой широкой доски,закрепленной вертикально возле двери, отгораживавшей короткую, или * мужскую», лавку от входных дверей, и заканчивавшейся сверху плавным завитком, довольно отдаленно напоминавшим конскую голову (что было уже некоторым усовершенствованием первоначальных примитивных форм боранки). В дальнейшем развилась более сложная форма боранки, богато украшенная резьбой. Наконец, на заключительной стадии эволюции коник фактически превратился в кровать, получившую широкое распространение в крестьянском быту (см. рис. 7). Боранка по-прежнему оставалась простой в исполнении вырезанной из дерева конской головой, но фактически являлась лишь элементом спинки подобной кровати с брусчатыми столбиками (подражанием городским никелированным кроватям). В результате анализа изображений на таких важнейших элементах экстерьера и интерьера жилища, как печь и отчасти наличник, мы пришли к выводу о том, что их орнаментация имела сакральный,магический характер. Вся орнаментально-знаковая система этих предметов связана с пожеланиями плодородия, богатства,счастья и благополучия в семейной жизни, в воспитании детей, в земледельческом труде; со свадебными мотивами. Резюмируя сказанное, мы приходим к заключению о том, что орнаментика жилища мокшан и эрзян представляла собой синтез элементов финно-угорской и древнеславян ской языческой культуры, в которой отражен комплекс космогонических представлений. На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы: — если на архитектурном облике мокшанской крестьянской избы, в частности, в распространении архитектурных деталей двускатной кровли, имеющих определенное ути-ли-тарное значение и в то же время играющих декоративную роль (досок, набитых поверх торцов бревен и различных зазоров), прослеживается преемственность традиций русской домостроительной культуры, то на характер архитектурных украшений влияли наиболее ранние художественные традиции различных видов декоративно-прикладного искусства; — несмотря на принятие христианства, среди мордвы юго-западных районов мордовского края сохранялись языческие представления, что находило отражение в символике резного декора; на это указывает также отсутствие каких бы то ни было христианских символов, исключая изображение креста в круге. Но символика креста уходит корнями в дохристианское время; — древние солярные и земледельческие символы,использовавшиеся в мордовском жилище, выполняли магическую, заклинательную функцию, которая ослабевала по мере усложнения и развития хозяйственной деятельности. Со временем на первый план стало выступать эстетическое отношение к знакам как к декоративным элементам и смысловое значение орнаментальных знаков-символов заменялось

Список литературы Семантика декора крестьянского жилища мордвы

- Бауэр В. Энциклопедия символов/В. Бауэр, И. Дюмотц, С. Головин; пер. с нем. Г. Гаева. -М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. -512 с.

- Белицер В. Н. Жилые и хозяйственные постройки мордвы-мокши на территории Мордовской АССР в конце XIX -первой половине XX в./В. Н. Белицер//Исследования по материальной культуре мордовского народа. -М., 1963. -С. 161-191.

- Ермилов Л. Резные узоры/Л. Ермилов//Сел. стр-во. -1993. -№¹ 3. -С. 33-34.

- Ермилов Л. Тайны древних отцов/Л. Ермилов//Сел. стр-во. -1993. -№¹ 3. -С. 32.

- Лузгин А. С. Жизнь промыслов: промысловая деятельность крестьян Мордовии во второй половине XIX -начале XX в. (этнокультурные аспекты)/А. С. Лузгин. -Саранск: Мор-дов. кн. изд-во, 2001. -216 с.

- Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. -2-е изд., доп. и перераб./Н. Ф. Мокшин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1998. -248 с.

- Мордва: очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа/редкол.: Н. П. Макаркин (гл. ред.), А. С. Лузгин, Н. Ф. Мокшин (зам. гл. ред.) [и др.].; сост. С. С. Маркова. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2004. -С. 299.

- Мордовия: народное искусство: [альбом]/фот. Н. Е. Ревизов; сост. Ю. Ф. Юшкин; авт. вступ. ст.И. М. Петербургский. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1985. -143 с.

- Рогачев В. И. Семантика знаков декортивно-прикладного искусства (на примере орнамента эрзи и мокши): учеб. пособие по спецкурсу/В. И. Рогачев/Мордов. гос. пед. ин-т. -Саранск, 2005. -147 с.

- Рогачев В. И. Семейные знаки народов Поволжья (на примере знаков собственности эрзи и мокши)/В. И. Рогачев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2003. -159 с.

- Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси/Б. А. Рыбаков/АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т архео-логии. -М.: Наука, 1988. -782 с.

- Heikel A. O. Ceremissen, Mordwinen, Esten und Finnen. -Helsingfors, 1888. -352 с.