Семантика слова «кукла» в русском языке (динамический аспект)

Автор: Юдина Н.В., Котане Л.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена интегративному изучению динамических процессов в современном русском языке. Объектом исследования избрана лексема кукла как одна из единиц, выражающих социально значимые и культурно специфичные понятия. На основании анализа лексикографических источников, результатов лингвистического эксперимента и материалов Национального корпуса русского языка охарактеризовано предметно-понятийное содержание слова кукла, его прагматические свойства и грамматические особенности. С использованием корпусного инструментария показана динамика частотности анализируемой лексемы, обнаруживающаяся в снижении количества словоупотреблений. Отмечено расширение семантики слова кукла: в лексикографических источниках конца ХХ - начала ХХI в. у него зафиксированы новые лексические значения «бездушный / безвольный человек», «пачка поддельных денег», которые образованы на основе метафорического переноса. Обобщение данных, полученных в результате ассоциативного лингвистического эксперимента, позволило выявить расширение семантической сочетаемости лексемы кукла, обусловленное как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Описаны коннотативные значения слова кукла и установлено, что большая их часть относится к мелиоративными и нейтральными; пейоративная коннотация представлена незначительно. Полученные результаты свидетельствуют о высоком экспрессивном потенциале лексемы кукла в русском языке рассматриваемого периода.

Лингвистический эксперимент, семантика, коннотация, категория одушевленности, существительное

Короткий адрес: https://sciup.org/149145086

IDR: 149145086 | УДК: 811.161.1’37 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.5.13

Текст научной статьи Семантика слова «кукла» в русском языке (динамический аспект)

DOI:

Одной из ключевых характеристик развития языка в XXI в. можно назвать высокую скорость динамических процессов, протекающих на всех уровнях языковой системы, в первую очередь – на лексическом. В этой связи изучение как системных объединений в лексике, так и отдельных лексем является актуальным лингвистическим направлением, позволяющим зафиксировать новейшие процессы, происходящие на лексическом уровне, а также связанные с ними морфологические и синтаксические изменения. Одним из способов комплексного изучения и последующего описания лексем считается интегральное лексикографическое описание с последующим составлением лексикографического портрета слова.

Анализ языковых данных из словарей различных типов позволяет создавать лексикографические портреты отдельных языковых единиц, замечать новые грани и свойства слова, неуловимые вне рамок интегрального описания. Вместе с тем исследование лексических единиц только на основе анализа лексикографических источников представляется недостаточным. В связи с этим анализ лексикографического портрета той или иной лексемы, по нашему мнению, необходимо дополнить изучением функционирования лексической единицы в дискурсивном пространстве. Для получения достоверной информации, на наш взгляд, обязательным условием считается анализ данных, полученных в результате лингвистического эксперимента, которым Р.М. Фрумкина определила как «метод, позволяющий изучать факты языка в условиях, управляемых и контролируемых исследователем» [Фрумкина, 1990, с. 509].

Наиболее интересным объектом для анализа с применением охарактеризованного выше подхода являются лексические единицы, выражающие социально значимые и культурно специфичные понятия. Одним из таких объектов является существительное кукла .

Кукла как традиционная игрушка представляет собой, по мнению исследователей, неотъемлемый атрибут человеческих сообществ и отражает их культурные пространственно-темпоральные особенности [Коровкина, 2023, с. 161], несет «этно-фольклорный функционал» [Будник, 2021, с. 470], выступает объектом культурно-исторического наследия [Пластинина, 2023, с. 293]. Соответственно, на специфику функционирования лексемы кукла в русском языке оказывают влияние не только лингвистические, но и экстралинг-вистические факторы, в том числе социокультурные и исторические условия.

Цель работы – выделить особенности функционирования существительного кукла в дискурсивном пространстве ХХ и XXI вв. с учетом предметно-понятийного содержания, системных связей и прагматических особенностей указанной лексической единицы.

Изучение функционирования лексем является одним из актуальных направлений современной лингвистики. Вместе с тем комплексного, интегрального анализа лексемы кукла , учитывающего социокультурные и лингвокультурологические характеристики, не проводилось, что и обусловило актуальность проведенного исследования.

Материал и методы

Языковой материал исследования включает словарные статьи, посвященные лексеме кукла , в отдельных лексикографических источниках ХХ и ХХI в.; результаты лингвистического эксперимента, в котором приняли участие 801 респондент – носителей русского языка; более 2 000 контекстов с существительным кукла , извлеченных из Национального корпуса русского языка.

В исследовании были применены следующие методы: сравнительно-сопоставительный анализ лексических значений, представленных в лексикографических источниках; статистический метод (выявление частотности употребления лексемы); метод лингвистического эксперимента.

Лингвистический эксперимент проводился в формате свободного онлайн-анкети-рования. Ссылка на онлайн-форму с вопросами была размещена в социальных сетях автора исследования, и заполнить анкету мог любой желающий. Анкета включала следующие вопросы:

-

1. Ваш пол.

-

2. Ваш возраст.

-

3. Какая ассоциация со словом «кукла» первой приходит вам в голову? (он может включать одно или несколько слов).

-

4. Как вы ответите на вопрос: «Какая кукла?».

-

5. Завершите словосочетание, используя слово «кукла»: «играть...».

Описание языкового материала, полученного в результате лингвистического эксперимента, осуществлялось по следующим критериям: принадлежность ассоциата к той или иной тематической группе (далее – ТГ); аксиологическая характеристика; частотность и морфологические характеристики атрибутивных распространителей; наличие коннота- тивных значений; особенности управления в словосочетаниях с лексемой кукла.

Результаты и обсуждение

Этимологические и семантические характеристики существительного кукла

Согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера лексема кукла заимствована русским языком из греческого (ср.: ко и кХа , позднее - лат. cuculla ), причем предположение об исконно славянском происхождении этой лексемы и посредничество с турецким kukla недопустимо. Кроме того, М. Фасмер обращает внимание на тот факт, что анализируемая лексема на протяжении веков сохраняла свой исходный фонетический и графический облик (Фасмер, с. 405).

Значения слова кукла в толковых словарях

В лексикографических источниках представлен ряд значений лексемы кукла. Так, в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой приводится три значения, которые можно назвать традиционными: «1. Детская игрушка в виде фигурки человека. 2. В театральном представлении: фигура человека или животного, сделанная из разных материалов и управляемая актером (кукловодом). 3. Фигура, воспроизводящая человеческое тело» (Ожегов, Шведова, 1994, с. 306). В четвертом стереотипном издании «Словаря русского языка» (Малого академического словаря) под редакцией А.П. Евгеньевой (первое издание в 1982 г.), помимо первого, ставшего классическим значения «Детская игрушка в виде фигурки человека», зафиксированы следующие: «2. Разг. О бездушном и пустом человеке (чаще женщине). 3. перен. Человек, слепо действующий по воле другого; марионетка. <> Чертова кукла (прост.) – употребляется как бранное выражение» (МАС, с. 146). Таким образом, к концу ХХ в. основные значения лексемы кукла сгруппированы в двух семантических областях: 1) что-то искусственное, неживое (кукла как игрушка / как фигура для игровых либо демонстрационных целей) с нейтральной денотацией;

-

2) пейоративная денотация человека (бездушность, пустота, несамостоятельность).

В обновленной онлайн-версии словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой пункт 2, а именно: «В театральном представлении: фигура человека или животного, сделанная из разных материалов и управляемая актером (кукловодом)», дополняется примером переносного значения, возникшего на основе приведенного определения: «быть куклой в чьих-л. руках (перен.)». Кроме того, в словарной статье онлайн-словаря добавлено четвертое значение: «4. Пачка листов бумаги, подделанная под пачку бумажных денег (прост.)» (Ожегов, Шведова).

Новейшие значения, зафиксированные в онлайн-версии словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, наблюдаются и в других лексикографических источниках начала XXI века. Так, в «Большом толковом словаре» под редакцией С.А. Кузнецова зафиксированы следующие значения: «1. Детская игрушка в виде фигурки человека. 2. Фигура человека или животного из дерева, тряпок и т. п. в специальных театральных представлениях. 3. Разг. О бездушном и пустом человеке (чаще женщине). Чёртова к. (бранно). 4. Человек, слепо действующий по воле другого; марионетка, быть куклой в чьих-л. Руках. 5. Жарг. Пачка, упаковка нарезанной бумаги, передаваемая вместо денег» (БТС, с. 478).

В «Большом академическом словаре» К.С. Горбачевича приводятся следующие значения: «1. Детская игрушка в виде фигурки человека. || Устар. Статуэтка. || Фигура человека или животного из дерева, тряпок и т. п. в специальных театральных представлениях, игрищах и т. п. 2. Разг. О бездушном и пустом человеке (обычно о женщине). 3. перен. О человеке, слепо действующем по воле другого. <> Чертова кукла (прост.) – употребляется как бранное выражение» (БАС, с. 744–745).

Новые значения возникли в результате метафорического переноса, в основе которого лежит сема «искусственное, неживое, имитация», но при этом значение переносится как на человека (бездушного либо безвольного), так и на объект (имитация, обман). Таким образом, лексикографические источники фиксируют и традиционные, устоявшиеся значения, и новые, отличающиеся пейоративной коннотацией.

Следует отметить и разнообразие стилистических характеристик, встречающихся как в лексикографических источниках ХХ, так и ХХI века. Например, стилистические пометы разг ., прост. , перен. встречаются практически во всех словарных статьях. Интерес вызывает тот факт, что словосочетание чертова кукла в лексикографических источниках ХХ в. маркируется как прост. , а в ХХI в. эта стилистическая характеристика в некоторых источниках меняется на бран. , что может объясняться изменением дискурсивного функционирования лексемы черт и ее переходом из просторечного пласта лексики в обсценный. Кроме того, в связи с социально-историческими реалиями конца ХХ в., в ХХI в. в лексикографических источниках фиксируется новое значение, стилистически маркированное как жаргонное – куклой называют пачку нарезанной бумаги, передаваемой под видом денег, в которой настоящие купюры лежат только сверху и снизу. На наш взгляд, наличие стилистических помет и возникновение новых значений на основе метафорического переноса свидетельствует о высоком экспрессивном потенциале анализируемой лексемы.

Частотность употребления

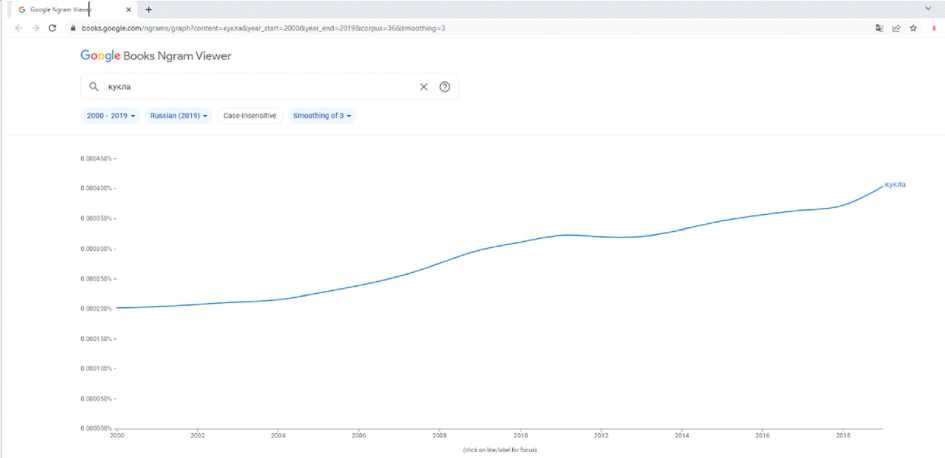

Особый культурологический статус артефакта «кукла», обусловленный социальноисторическими факторами, оказывает влияние на высокую частотность анализируемого существительного, не подверженную влиянию экстралингвистических факторов. Однако частотные характеристики лексемы кукла являются не однозначными. Так, согласно данным Google Ngram Viewer, частотность употребления лексемы кукла за последние двадцать лет равномерно возрастает (см. рис. 1).

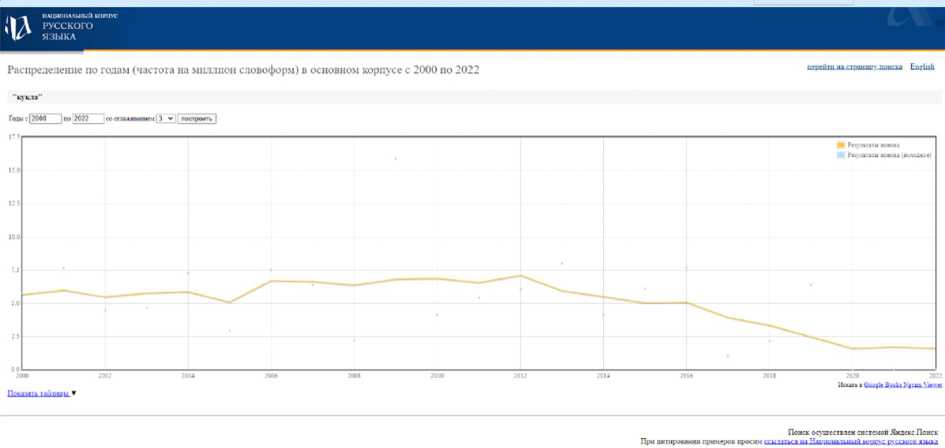

Вместе с тем, по данным Национального корпуса русского языка, частотность употребления существительного кукла линейно сохраняется в 2000–2010 гг., а с 2010 по 2019 г. снижается в 2,3 раза (см. рис. 2).

Таким образом, мы наблюдаем противоречивое представление динамики употребления лексемы кукла согласно данным, полученным с использованием разных инструментов. Для дальнейшего анализа мы принимаем за основу данные Национально-

Рис. 1. Динамика употребления лексемы кукла в 2000–2020 гг. (согласно Google Ngram Viewer)

Fig. 1. Dynamics of the use of the lexeme kukla ( doll ) in 2000–2021 in Google Ngram Viewer

Рис. 2. Динамика употребления лексемы кукла в 2000–2021 гг. в НКРЯ

Fig. 2. Dynamics of the use of the lexeme kukla ( doll ) in 2000–2021 in the NCRL

го корпуса русского языка (далее – НКРЯ) ввиду того, что, на наш взгляд, НКРЯ является более сбалансированным и, в отличие от Google Ngram Viewer, содержит тексты не только произведений художественной литературы, но и средств массовой информации, а также записи устной речи, отражающие дискурсивную практику. Согласно данным НКРЯ, существительное кукла стало меньше использоваться в устной речи и в периодических изданиях, сохра- нив устойчивые позиции по частоте употреблений в художественной и научно-популярной литературе.

В «Частотном словаре современного русского языка» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова существительное кукла приводится с показателем частотности 25.3 (ipm) (Ляшевская, Шаров), что в целом свидетельствует о регулярном использовании анализируемого существительного и его устойчивой позиции в отечественной лингвокультуре.

Характеристика существительного кукла по данным лингвистического эксперимента

Отечественные и зарубежные лингвисты, работающие в разных исследовательских парадигмах, неоднократно обращали внимание на необходимость использования экспериментальных данных. Так, Л.В. Щерба справедливо указал на роль «принципа эксперимента» как фундамента, позволяющего глубже проникнуть в понимание речевой деятельности. Более того, исследователь, по мысли Л.В. Щербы, должен обращаться с вопросом о правильности или неправильности языкового материала прежде всего к самому носителю языка, не полагаясь только на свою интуицию. Носитель языка при этом рассматривается как объект эксперимента и информатор [Щерба, 1974, c. 34].

Указанный подход положен в основу метода анкетирования, направленного на выявление семантических, грамматических и синтаксических характеристик лексемы кукла . В опросе приняли участие 801 респондент – носителей русского языка, в том числе 92 % женщин и 8 % мужчин. Гендерный дисбаланс, на наш взгляд, может быть обусловлен предметом лингвистического эксперимента – кукла традиционно считается игрушкой для девочек, что и вызвало преимущественно интерес респондентов женского пола, поскольку участие в лингвистическом эксперименте было добровольным, и он проходил в онлайн-формате, в виде заполнения анкеты с вопросами, без предварительного отбора участников по какому-либо признаку. Возрастные категории участников разделились следующим образом: младше 18 лет – 0,4 % (3 ответа); 18–23 года – 1,8 % (14 ответов); 24–29 лет – 5,1 % (40 ответов); 30–39 лет – 27 % (215 ответов); 40–50 лет – 37,8 % (305 ответов); старше 50 лет – 28,1 % (224 ответа).

При анализе результатов эксперимента гендерные, возрастные и социальные характеристики респондентов не учитывались, поскольку полученные результаты не демонстрируют устойчивой зависимости от указанных особенностей респондентов. Это обусловлено количеством участников лингвистического эксперимента. Как отмечают специалисты в об- ласти психолингвистики, основные релевантные ассоциативные реакции проявляются при наличии более 200 участников ассоциативного лингвистического эксперимента, а при наличии более 500 респондентов, по мнению Н.В. Уфимцевой, «можно говорить об ассоциативной норме языкового сознания» [Психолингвистика и лексикография, 2016, с. 7–8].

Результаты опроса

Ассоциации к существительному кукла

Семантические характеристики существительного кукла были выявлены путем сбора ассоциаций, связанных с указанной лексемой. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Какая ассоциация со словом “кукла” первой приходит вам в голову (ответ может включать одно или несколько слов)?». Предложенные респондентами ассоциации представлены в таблице.

Доминирующие ассоциаты (как правило, это существительные), связанные с лексемой кукла , входят в тематическую группу «Детство» (более 39 %): игрушка (221), детство (89), игра (26), любимая кукла, с которой играла в детстве ; красивая игрушка и др. Меньшее количество ассоциатов представлено ТГ «Признаки» (10,92 %), как правило, это прилагательные, называющие различные признаки куклы: красивая (38), детская (19), любимая (6), глупая (3). Следующие по частотности – ассоциаты, входящие в ТГ «Номинации человека» (релятивные существительные, термины родства и др.) (10,6 %): девочка (44), ребенок (17), женщина (3), человек, не имеющий своей воли ; маленькая красивая девочка ; моя бабушка, произносящая это слово ; слишком ухоженная женщина ; кукла с глазами . Еще менее частотны ассоциаты, которые входят в ТГ «Прецедентные феномены» (8,59 %): ср.: Барби (30), Брац (10), «Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше» (7), Неваляшка (4), Мальвина (4), резиновая Зина ; Чайковский «Болезнь куклы» ; роман Б. Пруса и др. Далее по частотности – ассоциаты ТГ «Материалы» (применительно к кукле как к игрушке) (8,06 %): фарфоровая (17), тряпичная (10), пластмассовая (8); пластмассовая

Ассоциаты к существительному куклаAssociations with the noun kukla (doll)

Около половины предложенных респондентами ассоциатов связаны с традиционными представлениями о кукле как символе детства, красивого прошлого и радостных воспоминаний. Однако другая часть ассоциатов демонстрирует взгляд на куклу как феномен классических ( Неваляшка , резиновая Зина ) и новых прецедентных имен ( Барби , Брац ), а также представляет собой описание современной женщины, пользующейся современными beauty-услугами ( слишком ухоженная женщина ; кукла с глазами ).

Аксиологические характеристики распространителей существительного кукла

Ответы респондентов на вопрос «Какая кукла?» позволили выделить три группы определений с точки зрения аксиологической характеристики субъекта. Так, 355 ответов (47,8 %), можно квалифицировать как определения с нейтральным значением, включающие: 1) относительные прилагательные, имеющие отношение к материалу (деревянная, резиновая); указывающие на производителя (немецкая, испанская, кубинская); 2) качественные прилагательные, характеризующие размер (большая, маленькая) и оттенки цве- та частей тела куклы (например, глаз: голубоглазая); 3) порядковые числительные (первая, вторая); 4) дескриптивные сочетания преимущественно синсемантичного характера (в голубом платье, с белыми / кудрявыми / длинными волосами).

Меньше ответов – 346 (46,6 %) – содержали мелиоративные определения, к которым относятся, в первую очередь, качественные прилагательные: милая , трогательная , родная , добрая , а также существительные, обозначающие лиц женского пола девушка , женщина : очаровательная , роскошная , удивительная , интересная и др. Кукла воспринимается респондентами как лицо женского пола, как родственница, и это подчеркивается определениями.

Количество определений с пейоративной коннотацией невелико и составляет 41 ответ (5,5 %). Они характеризуют внешний вид куклы ( грязная , страшная , лохматая , безобразная ), ее возраст ( старая ), состояние ( поломанная , потрёпанная ), отношение владельца ( ненужная ), а также указывают на отсутствие у нее антропоцентрических признаков или человеческих качеств ( мёртвая , бесчувственная , чёрствая , мерзкая и др.).

В ряде случаев аксиологическая характеристика куклы непредсказуема с учетом появления атрибутивных распространителей. Без более широкого контекста вряд ли возможно определить оценочное суждение говорящего, использующего следующие сочетания: кукла из новой / старой коллекции ; старинная кукла ; живая ( как живая ) кукла и др.

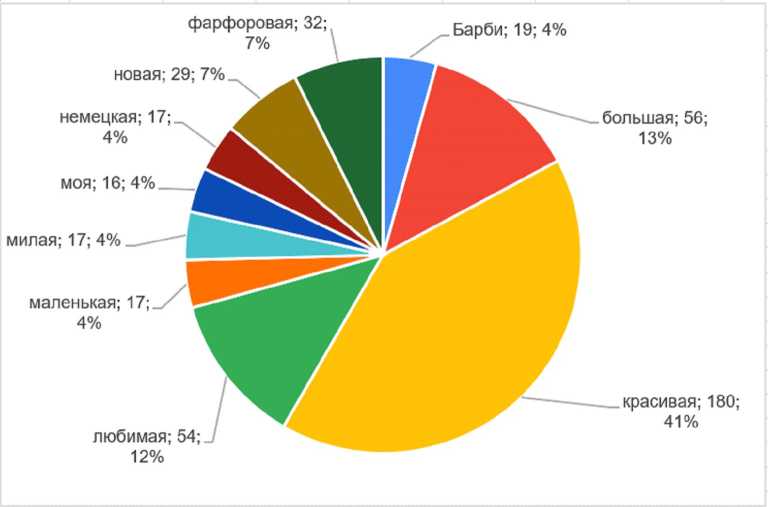

Частотность атрибутивных распространителей

Самые частотные определения лексемы кукла , полученные в ходе лингвистического эксперимента, распределились следующим образом: красивая (180), большая (56), любимая (54), фарфоровая (32). На рисунке 3 приводятся количественные данные по десяти наиболее частотным определениям. Девять из них относятся к группе согласованных определений и одно ( Барби ) – к приложениям. Подавляющее большинство частотных определений относятся к мелиоративным или нейтральным единицам, а самым частотным ответом с пейоративной коннотацией является прилагательное старая (14 ответов). На основании полученных результатов можно сделать промежуточный вывод о том, что 95 % респондентов воспринимают куклу как мелиоративный объект – красивый и любимый.

Во многих ответах на вопрос «Какая кукла?» встретились определения, обычно относящиеся к субъекту, которого говорящий воспринимает как живого. В ответах наблюдаются варианты и с мелиоративной ( родная , добрая , счастливая ), и с пейоративной ( бесчувственная , черствая , тупая , глупая , мертвая , одинокая ) коннотацией.

Итак, большинство ассоциатов лексемы кукла обладают либо мелиоративной коннотацией, либо оценочно нейтральным значением. Это, на наш взгляд, может быть связано с тем, что кукла ассоциируется у респондентов с детством, которое принято вспоминать как счастливую пору. Пейоративная коннотация, как правило, связана с употреблением лексемы кукла в одном из переносных значений: «женщина с определенной внешностью и складом характера» ( женщина с мертвой душой , зависимое бездумное существо , пустая женщина-кукла ), «подделка, подлог» ( пачка денег, где настоящие только две банкноты ; подлог ; фальшивка ) . Единичные ответы негативно характеризуют куклу как игрушку, что может быть связано с индивидуальными особенностями восприятия респондентов, давших указанные ответы ( страшная , старая пластиковая кукла , фальшь ) .

Морфолого-синтаксические особенности атрибутивных распространителей

Для более полного анализа, который позволит определить морфолого-синтаксические характеристики атрибутивных распространителей лексемы кукла , нами были рассмотрены материалы НКРЯ.

Рис 3. Наиболее частотные определения к лексеме кукла

Fig. 3. The most frequent definitions for the lexeme kukla ( doll )

На основе морфолого-синтаксических характеристик выделим следующие типы атрибутивных распространителей:

-

I. Необособленные атрибутивные распространители:

-

1) согласованные, выраженные: а) качественными прилагательными, обозначающими внешний вид ( красивая , нарядная ); антропоцентрические характеристики мелиоративного ( добрая ) и пейоративного ( некрасивая , грязная ) статуса; б) относительными прилагательными ( настоящая и др.), в том числе с указанием особого статуса ( немецкая кукла); в) притяжательными прилагательными, образованными от личных имен, а также номинаций, связанных со степенью родства или полоролевого статуса ( Машина , мамина , девочкина и др.); г) местоимениями ( моя , наша ); д) порядковыми числительными ( первая );

-

2) несогласованные, выраженные: а) существительными в форме родительного падежа ( кукла Маши , кукла Папы Карло ); б) словоформами: с + Твор. п.; в + Предл. п. ( кукла с синими глазами , женщина с мертвой душой , кукла в голубом платье ) автосемантич-ного и синсемантичного характера: У девочки в руках тонкая кукла с разноцветными волосами (М. Ахмедова. Сталинград); Среди этого барахла хранилась кукла с турнюром (К. Вагинов. Гарпагониада); Скрипка и сломанная кукла в чемодане не понадобятся им там (И. Глущенко. Старые вещи).

-

II. Обособленные атрибутивные распространители, выраженные:

-

1) причастными оборотами, ср.: А Вася головой крутит, руками двигает – и все молча, как кукла , натрое разрубленная (В. Муратханов. Божистика);

-

2) адъективными оборотами, ср.: А сейчас в коляске лежит единственная кукла, тоже довольно старая , из моих, зовут Марина. (М. Кучерская. Тетя Мотя).

Особенности управления в словосочетаниях с лексемой кукла

Отвечая на вопрос «Завершите словосочетание словом кукла: играть...», респонденты выбирали: 1) винительный падеж – 486 единиц (65,6 %): играть в куклы (459), играть в куклу (24); играть куклу Суок в театре (3); 2) творительный падеж – 235 единиц (31,7 %): играть с куклой в дочки-матери; играть куклой; играть с куклами одно удовольствие; 3) родительный падеж – 20 единиц (2,7 %): играть без куклы. Играть в бессердечные игры – это удел кукол. Следует отметить, что пример, представляющий собой полное предложение, иллюстрирует креативность современной языковой личности – респондент переосмыслил задание таким образом, что вместо словосочетания сформулировал законченное высказывание, в котором существительное кукла используется в значении «бездушный, пустой человек».

Самый частотный ответ в виде словосочетания играть в куклы , может объясняться тем, что указанное выражение перешло в разряд устойчивых сочетаний, близких к фразеологическим (по аналогии со словосочетаниями типа играть в казаки-разбойники , играть в шашки ), но сохранившим при этом конкретное значение.

Некоторые исследователи, в частности И. Атанасова, анализируя варианты для существительного кукла : одевать кукол / куклы , отмечает, что при глаголах, употребляющихся с одушевленными предметами, чаще встречается форма Вин. п. = Род. п.: раздевать , наряжать , кормить кукол , а при глаголах, употребляющихся с неодушевленными предметами – форма Вин. п. = Им. п.: купить , шить , ломать куклы [Атанасова, 2011, c. 36]. Вместе с тем в «Русской грамматике» 1980 г. упоминается слово кукла при перечислении существительных, которые являются неживыми согласно биологическим представлениям, но все-таки грамматически одушевленными [Русская грамматика, 1980, с. 461].

Выводы

Анализируемая лексема кукла представляет интерес как с собственно лингвистических, так и с экстралингвистических позиций. Анализ лексикографических источников показал расширение лексического значения существительного кукла: в лексикографических источниках ХХI в. зафиксированы новые значения анализируемой лексемы, а также наблюдается расширение стилисти- ческого употребления и изменение некоторых стилистических характеристик, в частности, маркировки словосочетания чертова кукла как бранного (вместо просторечного, зафиксированного в лексикографических источниках ХХ в.).

Проведенный анализ значений существительного кукла подтвердил расширение его использования: помимо прямых значений в настоящее время существительное кукла используется в новых переносных значениях – «бездушный / безвольный человек», «пачка поддельных денег». Кроме того, вследствие метафорического переноса куклой все чаще называют женщину, как в мелиоративном ( красивая , милая , хорошенькая ), так и в пейоративном ( глупая , бездушная , а также слишком ухоженная ) контекстах. Указанные оттенки значения образовались вследствие актуализации разных семантических признаков: в первом случае за основу метафоры берется красота, совершенство, а во втором – искусственность, поддельность и отсутствие жизненности. Значение жаргонизма кукла – «фальшивка, пачка нарезанной бумаги, где деньгами являются только верхняя и нижняя банкноты», возникает как метафорический перенос, в основе которого лежат представления о фальши, обмане.

Результаты анализа семантических характеристик атрибутивных распространителей лексемы кукла позволили установить, что среди них преобладают прилагательные с мелиоративной коннотацией или оценочно нейтральные, атрибутивные распространители с пейоративной коннотацией связаны, как правило, с новыми переносными значениями этой лексемы.

На синтаксическом уровне следует отметить особенности управления в словосочетании существительного кукла с глаголом играть. Помимо самого частотного выбора – винительного падежа – респонденты использовали слово кукла в родительном и творительном падеже, а устойчивая форма играть в куклы, указанная 65 % респондентов, может иллюстрировать как морфологические характеристики лексемы, связанные с категорией одушевленности / неодушевленности, так и способ образования по модели «глагол играть + существительное в винительном падеже с грамматическими характеристиками неодушевленности», ср.: играть в шахматы, играть в слова, играть в казаки-разбойники и т. п.

Таким образом, функционирование существительного кукла в русском языке ХХ и ХХI вв. характеризуется возникновением новых переносных значений, изменением стилистических характеристик и расширением семантической сочетаемости, что может свидетельствовать о высоком экспрессивном потенциале указанной лексемы.

Список литературы Семантика слова «кукла» в русском языке (динамический аспект)

- Атанасова И., 2011. Практическая морфология русского языка: пособие-справ. Велико-Тырново: Унив. изд-во им. Св. Кирилла и Мефодия. 306 с.

- Будник А. А. О., 2021. Кукла в русском песенном дискурсе: лингвистический аспект // Мир науки, культуры, образования. № 6 (91). С. 470–472.

- Гурова И. В., 2019. Лексикографическая презентация гейт-производных // Поволжский педагогический вестник. Т. 7, № 2 (23). С. 59–65.

- Коровникова Н. А., 2023. Наследие советской игровой культуры // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. № 5 (873). С. 160–167. DOI: 10.52070/2542-2197_2023_5_873_160

- Пластинина Н. Е., 2023. Воспитательный потенциал традиционной народной куклы // Вестник науки. Т. 3, № 6 (63). С. 292–296.

- Психолингвистика и лексикография: сб. науч. тр., 2016 / науч. ред. А. В. Рудакова. Воронеж: Истоки. Вып. 3. 245 с.

- Русская грамматика. В 2 т. Т. 1, 1980 / гл. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука. 789 с.

- Фрумкина Р. М., 1990. Экспериментальные методы // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Сов. энцикл., 1990.

- Щерба Л. В., 1974. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Языковая система и речевая деятельность. М.: Наука. С. 24–39.