Семейная структура населения России: тенденции последнего десятилетия

Автор: Прокофьева Лидия Михайловна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 2 (60), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы: изменения семейной структуры населения России по данным переписей 2002 и 2010гг.; типологии регионов по показателям демографической структуры семей и домохозяйств; совершенствования демографической статистики по структуре семей как базы для принятия решений по семейной политике и оценке ее эффективности.

Семья, домохозяйство, семейная структура, типы семей, малодетность

Короткий адрес: https://sciup.org/14347458

IDR: 14347458

Текст научной статьи Семейная структура населения России: тенденции последнего десятилетия

Всероссийской переписи населения 2010 года (.

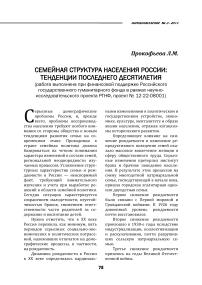

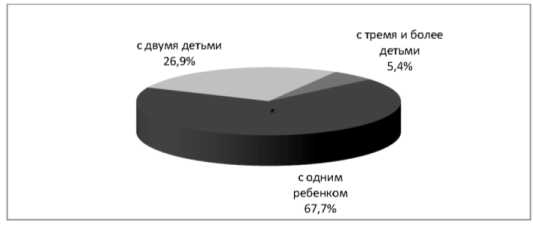

Перепись 2002 года

Перепись 2010 года

Источник: разработка данных переписей 2002 и 2010 гг. по семейным ячейкам.

Рис. 1. Распределение семейных ячеек по числу детей до 18 лет

Для понимания тенденций детно-сти важна характеристика субъективного отношения семей к появлению у них детей следующей очередности, субъективных намерений иметь детей. Чаще всего для этих целей используется индикатор желаемого числа детей, который показывает склонность человека иметь определенное число детей, если для этого будут необходимые условия. В обследовании РиДМиЖ вопрос ставился в традиционной для подобного исследования форме: «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия?».

Опрос 2011 г. показал, что не хотят детей вообще 4,4% респондентов, в т.ч. 3,8% женщин и 5,2% мужчин [2].

Что касается желаемого числа детей, которое называют респонденты, в принципе настроенные на семью с детьми, то они оказывают явное предпочтение двухдетной модели семьи. Причем, разница в ответах минимальна для городских и сельских респондентов (табл. 2).

Среднее число детей до 18 лет в семьях, живущих в сложных домохозяйствах, оказывается ниже, чем в нуклеарных — соответственно 1,32 против 1,43. Причина этого кроется, главным образом, в том, что в сложных домохозяйствах живут более молодые семьи, не завершившие еще периода своего формирования, а также неполные семьи (один из родителей с детьми), число детей в которых в среднем ниже, чем в полных семьях.

Таблица 2

Желаемое число детей у мужчин и женщин города и села, 2011 г. (%)

|

Желаемое число детей |

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

|

Все опрошенные |

|||

|

1 |

20,1 |

18,9 |

20,8 |

|

2 |

57,0 |

57,2 |

57,0 |

|

3 и более |

22,0 |

23,9 |

22,2 |

|

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

|

Опрос в городах |

|||

|

1 |

20,3 |

18,8 |

21,4 |

|

2 |

56,8 |

56,9 |

56,7 |

|

3 и более |

22,9 |

24,3 |

21,9 |

|

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

|

Опрос в селах |

|||

|

1 |

19,2 |

19,2 |

19,2 |

|

2 |

57,8 |

57,7 |

57,9 |

|

3 и более |

23,0 |

23,1 |

22,9 |

|

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Источник: да иные обследования РиДМиЖ, 2011 [2].

По данным переписи 2010 г. в многодетных домохозяйствах воспитывается 16,6% всех детей в стране (11,7% детей в городах и 27,7% детей в сельской местности). Эти цифры значительно ниже аналогичных показателей в 1989 году, когда каждый пятый ребенок воспитывался в многодетной семье (14,4% детей в городских поселениях и 36% детей в селе), т.е. наблюдается резкое снижение доли детей из многодетных семей в общем числе детей, и это особенно заметно в сельской местности.

По данным последней переписи, в среднем на многодетное домохозяйство приходилось 3,42 ребенка, в то же время эта цифра ниже, если мы рассматриваем семейные ячейки — 3,34.

Многодетность в России носит ярко выраженный региональный характер: выделяются лишь несколько национальных республик с традици- сельского типа экономики), а в остальных субъектах Российской Федерации многодетность — это, скорее, «нетипичное» явление, редко встречающееся и выпадающее из общего контекста развития института семьи на данной территории. Кроме того, за исключением нескольких регионов Северного Кавказа многодетность в России не носит «глубокого» характера [3].

Общие тенденции изменения демографической структуры домохозяйств (семей)

Первая послевоенная перепись 1959 г. показала наличие в России 28,5 млн. семей. По последней переписи, проводившейся накануне распада СССР в 1989 г., в России насчитывалось уже 40,2 млн. семей. Перепись 2002 г. проводилась по домохозяйствам, в т.ч. семейным домохозяй- онно высоким уровнем многодетности (в основном это Республики Северного Кавказа с преобладанием

ствам3, которых насчитывалось 41,0 млн., а последняя перепись 2010 г. показала даже некоторое снижение их числа — 40,5 млн.

Изучение динамики демографической структуры домохозяйств в большей степени возможно именно по семьям или семейным домохозяйствам, поскольку сравнение группы одиноко проживающих в прошлых переписях и одиночек как типа домохозяйства в 2002 и 2010 гг. наталкивается на сложности методологического характера.

По данным всероссийских переписей (2002 и 2010 гг.) одиночки образуют особую группу: они составляют значительную часть общего числа домохозяйств (22,3% в 2002 г. и 25,7% в 2010 г.). Их доля мало различалась в городской и сельской местности в 2002 г. (22,4% и 22,1% — соответственно), но разрыв стал более заметен по данным последней переписи, причем доля одиночек в городах выросла больше, чем на селе, составив 26,2% в 2010 г. (24,1% на селе).

Данные переписей дают представление о возрастно-половом составе домохозяйств, состоящих из одного лица. Он характеризуется значительным преобладанием женщин (в 2002 г. — 67% среди всех одиночек и 69% среди одиночек, живущих в селах, причем пожилых).

Последняя перепись показывает некоторое снижение доли женщин среди одиночек (65,5%) и минимальные различия в этом показателе между городом и селом (65,8% в городах и 64,5% в селах). Но по-прежнему проблема одиночек — это проблема пожилых женщин: в 2010г. доля одиночек в возрасте 65 лет и более составила у мужчин 18,2%., а среди женщин — 48,8% (в сельской местности, соответственно, 23,3 и 62,9%).

Различия в средней продолжительности жизни между мужчинами и женщинами приводят к тому, что мужчины, доживающие до пожилого возраста, продолжают оставаться в браке, женщины же чаще остаются одинокими после смерти мужа. В группе пожилого населения (65 лет и старше) среди мужчин только 15,9% были одинокими, тогда как среди женщин — более трети (36%).

Если рассматривать изменения, происходящие в демографической структуре семей (семейных домохозяйств) в России за последние десятилетия, то долговременная тенденция изменения семьи — уменьшение ее размера и упрощение структуры. Данные переписей населения позволяют проследить динамику распределения семей по типам, включающим полные и неполные семьи, простые и сложные, с детьми и без детей.

Среди основных изменений, происшедших в демографической структуре семей России в 1990-е годы прошлого века, можно назвать:

-

• рост доли неполных семей из-за роста разводов, внебрачной рождаемости, а также частоты овдо-вений;

-

• некоторое увеличение удельного веса сложных семей, в которых супруги или мать с детьми проживают вместе с родителями и другими родственниками из-за

обострения жилищной проблемы и невозможности отделиться от семьи родителей;

-

• уменьшение среднего числа детей в семье.

Некоторые из этих тенденций носят более долговременный характер (рост неполных семей, уменьшение числа детей в семье), другие же проявились лишь в последние десятилетия, идя в разрез основной тенденции развития семейной структуры населения России (увеличение доли сложных семейных образований, «анти-нуклеаризация» семей).

Средний размер семей/семейных домохозяйств (без учета одиночек) значительно уменьшился, особенно в течение 1970-х годов, а в дальнейшем стабилизировался на относительно низком уровне (3,5 — в 1970 г., 3,27 — в 1979 г., 3,23 — в 1989 г., 3,2 — в 2002 г. и 3,1 — в 2010 г.).

Такая относительная стабильность скрывает действие противоположных тенденций: рост доли неполных семей влияет на понижение, а рост доли сложных семей — на увеличения среднего размера семьи.

В последние сорок лет с момента переписи 1959 г. происходило постоянное увеличение доли небольших семей (из 2-4 человек) и снижение доли более крупных семей (из 5 и более человек). Особенно заметно это было у сельского населения, что связано с «вымыванием» молодежи, мигрирующей в города.

Последние переписи характеризовались относительной стабильностью доли больших домохозяйств (табл. 3).

Таблица 3

Распределение семей (семейных домохозяйств) по размеру, 1959-2010 гг.

|

Число членов семьи (домохозяйства), чел. |

Доля семей данной величины по данным переписей населения, % |

|||||

|

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

2 |

26,7 |

26,5 |

31,6 |

34,2 |

35,5 |

38,4 |

|

3 |

26,6 |

27,9 |

31,5 |

28,0 |

30,6 |

30,3 |

|

4 |

21,8 |

24,9 |

23,4 |

25,2 |

21,8 |

19,5 |

|

5 и более |

24,9 |

20,7 |

13,5 |

12,6 |

12,1 |

11,8 |

|

Средний размер семьи (домохозяй-ствава), чел. |

3,65 |

3,54 |

3,27 |

3,23 |

3,2 |

3,1 |

Источники: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2002. Статистический сборник. М., Госкомстат РФ, 2002. С. 52; Демографический ежегодник России. М., Госкомстат РФ, 2005. С. 178. Итоги всероссийской переписи населения 2010 года (.

Изменение среднего размера семьи связано с динамикой распределения их по демографическим типам (табл. 4), разработка которых ведется на материалах переписей населения, начиная с 1970 года.

В процессе выделения основных демографических типов базой структуризации послужил характер родства членов семьи, а основными типообразующими признаками — наличие или отсутствие брачной пары4 и других родственников.

Основные изменения в демографическом составе домохозяйств в 1990-е гг. были связаны с ростом доли неполных семей, главным образом материнских, и уменьшением доли семей с брачными парами (полных). Рост доли неполных семей происходил под влиянием нескольких факторов, к которым относятся высокий уровень разводов и вдовства вследствие повышенной смертности мужчин трудоспособного возраста, снижение частоты повторных браков, а также роста числа внебрачных рождений.

Отметим, что официальные переписные данные по неполным семьям могут не всегда реально представлять картину их распространения, поскольку не все женщины с детьми указывают на наличие в семье партнера, т.е. фактически полной семьи. Кроме того, 1990-е годы были отме чены активным процессом «антинуклеаризации» семейных домохозяйств.

Таблица 4

Распределение семей (семейных домохозяйств) России по демографическим типам, %

|

Демографические типы семей |

Год |

||||

|

1970 |

1979 |

1989 |

2002 |

2010 |

|

|

Все семьи |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

в том числе: |

|||||

|

Полные |

I 82,1 | |

| 82,6 | |

I 81,7 | |

I 71,8 | |

| 69,4 |

|

из них: |

|||||

|

простые |

63,3 |

66,3 |

66,8 |

55,5 |

52,1 |

|

сложные |

18,8 |

16,3 |

14,9 |

16,3 |

17,3 |

|

Неполные |

16,0 |

14,7 |

15,2 |

21,7 |

21,0 |

|

из них: |

|||||

|

простые |

12,5 |

12,7 |

13,2 |

15,3 |

15,4 |

|

сложные |

3,5 |

2,0 |

2,0 |

6,4 |

5,6 |

|

Прочие семьи |

1,9 |

2,7 |

3,1 |

6,5 |

9,6 |

Источники: Расчет по данным всесоюзных переписей населения 1970, 1979 и 1989 гг., всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Тенденции последнего десятилетия в основном продолжают тренды предыдущего за одним исключением одного — перестала расти доля неполных семей, она стабилизировалась на уровне 21%. Вместе с тем, продолжает уменьшаться доля полных семей (супруги с детьми или без детей) за счет заметного увеличения доли «прочих» типов — бабушки с внуками, совместное проживание в одном домохозяйстве родственников или не родственников, относящихся к категории «отдельных лиц, не входящих в состав семейной ячейки».

Рост числа сложных домохозяйств — тенденция последних десятилетий

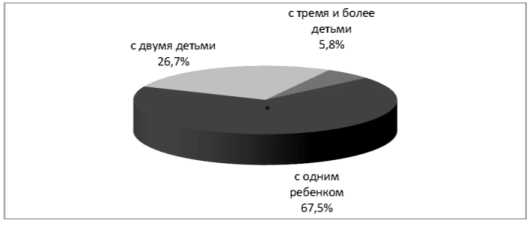

Анализ типологии семейных домохозяйств показывает, что доля сложных многопоколенных домохозяйств в России высока — почти треть (32,5% в 2010 г.) всех домохозяйств, включающих 2-х и более человек, и эта доля значительно выросла по сравнению с 1989 годом (рис. 2).

Процесс нуклеаризации семей в России устойчиво проходил в период между переписями 1970 и 1989 гг.: доля полных нуклеарных семей выросла за этот период с 63,3% до 66,9%, а неполных — с 12,5% до 13,2%. Этот процесс сдерживался лишь дефицитом жилья, поскольку, по данным обследования молодых семей, 3/4 супругов, проживавших с родителями одного из них, высказывали пожелание отделиться от них [4].

Процесс «анти-нуклеаризации», начавшийся в 1990-е годы, в значительной степени был вызван обострением жилищной проблемы, возникновением крайне дорогого рынка жилья, не соответствующего материальным возможностям большинства населения. Это не позволяло молодым семьям отделиться от семьи родителей. Кроме того, проблема выживания в непростых условиях переходного периода заставляли семьи объединяться в одном жилье, а вто- рое сдавать в наем с целью получения дополнительных средств к существованию. Такой путь пассивной адаптации был особенно распространен в городском населении в начале 1990-х годов.

сложные нуклеарные

Источник: расчет по данным всесоюзной переписи населения 1989 г. и всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также микропереписи 1994 г.

Рис. 2. Соотношение простых и сложных семей (домохозяйств) по данным переписей населения 1989,2002 и 2010 гг., а также микропереписи 1994 года

Возможно, реальный рост доли сложных семей менее значителен, поскольку на него могли повлиять изменения в методологии отнесения различных групп населения к тому или иному типу в переписях 1989 и 2002 гг.

Данные обследований городских домохозяйств, проведенных в 1989, 1994 и 2000 гг. в одном городе и по единой методике, дают разницу в 4 п.п. (26% в 1989 г. и 30% в 2000 г.) [5].

Как показывают данные переписей, наличие маленьких детей в большей степени провоцирует совместное проживание с родственниками, что особенно заметно для материнских семей. С другой стороны, этап совместного проживания молодых семей и семей их родителей характерен для первых лет после вступления в брак, на которые и приходится рождение первого ребенка.

К категории сложных семей можно отнести и так называемые «прочие домохозяйства», куда входят в большинстве своем семейные образования типа «бабушки-внуки», «сестры-братья», «тетя-племянники» и т.п. Иногда в состав их входят и супружеские пары (бабушка и дедушка), воспитывающие внуков в отсутствие родителей. В 1990-е годы образование таких домохозяйств чаще было связано с трудовой миграцией родителей в другие города и регионы на длительный срок.

Кроме того, одним из факторов распространения сложных домохозяйств к середине 1990-х годов явился процесс присоединения беженцев и вынужденных переселенцев к семь- ям своих родственников. Это особенно заметно в регионах Северного Кавказа (республики Адыгея и Ингушетия, Краснодарский и Ставропольский края).

Материалы специальной разработки переписи 2002 г. по семейным ячейкам подтверждали и даже усиливали вывод о высокой степени распространения межпоколенных семейных образований: почти треть семейных ячеек жила в одном домохозяйстве с родственниками [6].

Доля сложных семейных образований наиболее высока для неполных семей, особенно отцов с детьми до 18 лет, 2/3 которых живут с родственниками. Это дает возможность отцам, при активной помощи родителей, воспитывать малолетних детей.

Отметим, что доля семей отцов-одиночек в общей численности семейных ячеек в 2002 году была не велика — 3%, а с малолетними детьми их еще меньше — 1,6%, но она растет, особенно среди семейных ячеек с детьми до 18 лет (в 2010 г. — это, соответственно, 3,4% и 3,7%).

Материнские семьи с малолетними детьми также в большинстве своем живут с родителями или другими родственниками, семейная взаимопомощь поддерживает их в уходе за детьми, в материальном обеспечении.

Однако в сложных домохозяйствах живут не только неполные семьи К этой группе относятся треть супружеских пар без детей и почти четверть супругов с детьми, и это значительно отличает семейную структуру населения России от европейских стран.

Данные переписи 2010 г. на первый взгляд подтверждают устойчивость тенденции «анти-нуклеализа-ции» — доля сложных домохозяйств продолжает расти (см. рис. 2), но происходит это за счет усиления частоты случаев совместного проживания родственников или не родственников, не входящих в семейные ячейки. Доля «прочих» домохозяйств выросла более чем на 3 п.п., тогда как доля сложных полных и неполных осталась практически без изменений (см. табл. 4).

Региональные особенности семейной структуры населения

Представленная выше семейная структура населения России камуфлирует довольно значительные различия по регионам, факторами которых выступают такие демографические индикаторы, как уровень рождаемости и частота распада семей. С переходом от регионов высокой демографической нагрузки детьми (Ингушетия, Чечня, Дагестан) к малодетным в своей массе регионам центральной России уменьшается доля супружеских пар с детьми и растет доля семей без детей. Кроме того, соответственно увеличивается удельный вес неполных семей как следствие более высокого уровня разводи-мости и смертности мужчин трудоспособного возраста, а также внебрачной рождаемости.

Данные по федеральным округам несколько смягчают региональные различия, поскольку федеральные округа не вполне гомогенны по демографическим характеристикам.

Тем не менее, можно отметить, что Центральный и Северо-Западный округа — это территории с относительно высоким представительством неполных семей, и соответственно относительно низкой долей полных семей с детьми и без детей (табл. 5).

Таблица 5

Структура семейных домохозяйств в федеральных округах России, %

|

Федеральный округ |

Все домохозяйства |

Супруги с детьми и без детей* |

Среди них: |

Неполные семьи |

Среди них: |

Прочие |

|

живущие с родственниками |

живущие с родственниками |

|||||

|

Российская Федерация |

100 |

69,3 |

24,9 |

21,0 |

26,5 |

9,7 |

|

Центральный |

100 |

64,7 |

28,4 |

23,0 |

30,0 |

12,3 |

|

СевероЗападный |

100 |

63,7 |

23,2 |

23,5 |

26,7 |

12,8 |

|

Южный |

100 |

71,8 |

28,7 |

20,1 |

28,4 |

8,1 |

|

СевероКавказский |

100 |

76,5 |

35,2 |

17,1 |

28,1 |

6,4 |

|

Приволжский |

100 |

71,9 |

22,9 |

20,4 |

24,0 |

7,7 |

|

Уральский |

100 |

71,9 |

19,3 |

19,6 |

22,3 |

8,5 |

|

Сибирский |

100 |

72,4 |

21,3 |

19,5 |

24,2 |

8,1 |

|

Дальневосточный |

100 |

69,8 |

19,2 |

20,6 |

22,5 |

9,6 |

* группа «дети» определяется без ограничения возраста. Источник: расчет по данным переписи 2010 г.

Самое высокое представительство неполных семей отмечается в Санкт-Петербурге и Москве (28-26% всех семейных домохозяйств), затем следуют Московская область и Республика Тыва. Для Тывы, как и для многих регионов Сибири, таких как Якутия, Чукотка, Корякский АО, где неполные семьи распространены почти также широко, как и в центральной России, это скорее не новое явление трансформации семьи, а следование старым традициям внебрачной рождаемости.

Сложные домохозяйства шире представлены в регионах сохранившихся национальных традиций совместного проживания нескольких поколений (Республики Северного Кавказа), но также в крупных мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург), где отделение молодых семей от родительских затруднено высокими ценами на жилье при относительно скромных средних доходах населения. Так, при среднем по России показателе в 25% супругов, живущих в сложных домохозяйствах, эта доля составляет 31% в Санкт-Петербурге и 36% в Москве, что соответствует уровню распространения сложных домохозяйств на Северном Кавказе (см. табл. 5).

Среднее число детей до 18 лет в семейной ячейке относится к одному из показателей, значительно дифференцирующему регионы России — от 1,26 в Санкт-Петербурге до 2,67 в Республике Ингушетия. Северо-Кавказский федеральный округ значительно выделяется среди остальных за счет присутствия в нем национальных республик традиционно высокой рождаемости.

Однако и там за последние 10 лет произошли изменения в уровне дет-ности семей: в Республике Ингушетия среднее число детей до 18 лет снизилось с 3,04 до 2, 67 ребенка на одну семейную ячейку, в Чеченской Республике с 2,48 до 2,38, и в Республике Дагестан — с 2,08 до 1,92.

Данные, представленные в табл. 6 характеризуют число детей в семейных ячейках по данным переписей 2002 и 2010 гг. и показывают цифры, несколько ниже публикуемых по домохозяйствам.

Это особенно заметно в республиках Северного Кавказа, где сущест- вуют традиции не только высокой рождаемости, но и совместного проживания нескольких поколений и семей в одном домохозяйстве.

Таблица б

Типология регионов РФ по количеству детей до 18 лет в семьях с детьми

|

Тип региона по числу детей до 18 лет |

Среднее число детей до 18 лет в семейных ячейках с детьми |

Доля субъектов РФ, % |

Субъекты РФ, входящие в эти группы по переписи 2010 г. |

|

|

2002 г. |

2010 г. |

|||

|

Низкий |

1,25 — 1,29 |

9,0 (8) |

3,6 (3) |

Санкт-Петербург, Тульская и Смоленская области |

|

Ниже среднего |

1,30—1,36 |

37,1 (33) |

47,0 (39) |

Москва, Московская, Мурманская, Ивановская Ярославская, Владимирская, Сахалинская, Нижегородская, Магаданская, Ленинградская, Рязанская, Самарская, Калининградская, Калужская, Пензенская, Камчатская, Воронежская, Тверская, Липецкая и Орловская области, Республики Карелия и Мордовия, Псковская и Свердловская области, Приморский и Хабаровский края, Новгородская, Тамбовская, Костромская, Белгородская, Саратовская и Курская области, Республика Коми, Кировская, Новосибирская, Ульяновская, Архангельская, Брянская, Вологодская области |

|

Средний |

1,37—1,43 |

21,3 (19) |

26,5 (22) |

Челябинская, Волгоградская, Ростовская, Томская, области, Ханты-Мансийский авт. округ, Пермская область, Красноярский край, Алтайский край, Амурская область, Республика Удмуртия, Омская, Кемеровская области, Краснодарский край, Тюменская, Курганская и Оренбургская области, Республики Хакасия и Марий Эл, Еврейская авт. область, Иркутская область, Республика Татарстан Чувашская Республика |

|

Выше среднего |

1,44—1,50 |

14,6 (13) |

8,4 (7) |

Ямало-Ненецкий авт. округ, Астраханская область, Забайкальский край, Чукотский авт. округ, Ставропольский край, Республики Башкортостан и Бурятия |

|

Высокий |

1,51 — 3,04/2,67 |

18,6 (16) |

14,5 (12) |

Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Калмыкия, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания и Тыва, КабардиноБалкарская Республика, Республики Дагестан, Чеченская и Ингушетия |

|

в среднем по РФ |

1,4/1,4 |

100 (89) |

100 (83) |

|

Примечание: административное деление РФ дано по состоянию на 2010 год.

Источник: разработка данных переписей 2002 и 2010 гг. по семейным ячейкам.

Данные последней переписи 2010 года показывают, что, несмотря на усилия по развитию мер семейной политики поддержки рождаемости, не произошло существенных изменений в детности, по крайней мере, среднее число детей до 18 лет осталось на том же уровне, что в 2002 г.

(1,4 ребенка на одну семейную ячейку). В региональном разрезе можно констатировать большую концентрацию регионов по этому показателю вокруг среднего значения и уменьшение доли как регионов с крайне низкими, так и с крайне высокими показателями.

Заключение

Важным условием постоянного мониторинга демографической ситуации в стране и ее семейной составляющей является восстановление в полном объеме и дальнейшее развитие системы статистики населения. Именно на качественную демографическую статистику можно опираться при разработке и принятии решений по семейной политике и оценке ее эффективности.

Первым шагом к совершенствованию всего комплекса мер семейной политики должно стать налаживание статистического наблюдения за сложными процессами трансформации семейно-брачных отношений вообще, и связанными с ними изменениями модели рождаемости, в частности. К сожалению, демографическая и социальная статистика в силу своей исходной методологии и сокращения количества наблюдаемых признаков в конце 1990-х годов не в состоянии ответить на все многообразие вопросов, характеризующих трансформацию семьи в России.

Официальная статистика браков и разводов в нашей стране с конца 1990-х годов оказалась полностью разрушенной. В настоящий момент она вообще не способна отражать реальные процессы и только вводит в заблуждение широкие круги непрофессиональных аналитиков. В результате анализ быстро протекающих изменений в характере процессов формирования семьи на основе данных официальной статистики сильно ограничен, а по многим основополагающим моментам не возможен в принципе.

Так, на основе официальных данных невозможно оценить число браков в городской и сельской местности, средний возраст вступающих в брак (в том числе в первый и повторный), среднюю длительность расторгнутого брака, вероятность очередного рождения и многое другое.

Разработка материалов переписей населения остается на ограниченном уровне, не расширяется публикация данных по соотношению домохозяйств и входящих в нее семейных ячеек.

Положение усугубляется тем, что в стране не получили должного развития и регулярные выборочные обследования, которые могли бы хотя бы частично компенсировать недостатки государственной статистики макроуровня, и предоставить возможность исследовать процессы на углубленном уровне.