Семенная продуктивность Prunus sargentii rehder как показатель успешности интродукции

Автор: Будилова И.Ю., Голосова Е.В., Хомутовский М.И.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Семеноводство

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследований особенностей плодоношения Prunus sargentii Rehder в условиях Московского региона. Установлено, что большинство растений интродукционной популяции, находящихся в генеративном состоянии, стабильно цветет и плодоносит. Период созревания плодов в среднем составляет 35-40 сут. Несмотря на разные сроки цветения отдельных деревьев, созревание плодов на них происходит одновременно. Изучены фенологические фазы формирования плодов, представлен анализ морфометрических параметров и изменчивости признаков плодов по массе, длине и ширине. Установлены показатели семенной продуктивности: потенциальная и реальная семенная продуктивность, процент плодоцветения, коэффициент семенификации. Стабильное цветение и плодоношение P. sargentii в условиях Московского региона свидетельствует о перспективности вида для его дальнейшего более широкого использования в озеленении.

Prunus sargentii, сакура, плоды, семенная продуктивность, изменчивость морфологических параметров

Короткий адрес: https://sciup.org/143183211

IDR: 143183211 | УДК: 635.925 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.3.08

Текст научной статьи Семенная продуктивность Prunus sargentii rehder как показатель успешности интродукции

Зелёные насаждения являются важным элементом планировочной городской структуры и благоустройства городских территорий и выполняют комплекс экологических, санитарно-гигиенических и эстетических функций. В условиях Московского региона красивоцветущие лиственные деревья, являясь ярким акцентом в городских садах и парках, играют большую роль в создании комфортной городской среды, но недостаточность таких видов в зеленом строительстве очевидна. Существующий ассортимент древесных лиственных растений, высаживаемых в городах, как правило, базируется на зарубежных сортах и видах, чьи характеристики зачастую не соответствуют местным климатическим условиям. Источником расширения ассортимента растений для городского озеленения может стать разнообразие не только интродукционных видов, но и местной флоры разных географических областей России, чей адаптационный потенциал давно изучается в ботанических садах страны [1, 2].

Использование раннецветущих лиственных деревьев, а именно восточноазиатских видов косточковых, обладающих хозяйственно ценными и декоративными характеристиками, устойчивостью к болезням и вредителям, позволит расширить список древесных видов для городского озеленения [3, 4].

Косточковые издавна культивируются как ценные лекарственные, плодовые и декоративные растения и широко распространены в умеренных зонах по всему миру. Представители подсемейства Prunoideae семейства Rosaceae Juss. (абрикос, вишня, персик, черешня, слива, алыча, терн и т.д.) являются экономически значимыми культурами в разных областях сельскохозяйственного производства и в озеленении городов [5–9].

В России весомый вклад в изучение дикорастущих видов косточковых Дальнего Востока внесла директор Дальневосточной опытной станции ВИР (1986–2005), член-корреспондент РАН В.П. Царенко. На основе созданного ею крупнейшего генофонда восточноазиатских видов были выведены многочисленные сорта плодовых и декоративных культур [8]. Кроме того, косточковые культуры

Дальнего Востока успешно используются в работе Крымской станции ВИР в селекции сортов плодовых и декоративных растений [9].

Одним из представителей восточноазиатских видов косточковых является Prunus sargentii Rehder. В Японии его относят к цветущим сакурам. Prunus sargentii Rehder – самая северная из сакур. В природных условиях P. sargentii – крупное дерево высотой до 23 м, с шаровидной или овальной формой кроны. Кора блестящая пурпурно-коричневая; листья темно-зеленые, эллиптические или обратнояйцевидные, с оттянутой заостренной верхушкой и двоякозубчатым или пильчатым краем, длиной 8–15 см и шириной 4–8 см, черешки красноватые 1,5–2,5 см длиной. Цветки диаметром 3,2–4,0 см, одиночные или собранные в соцветие (зонтик), распускаются в апреле – начале мая, раньше полного развертывания листьев. Верхушки лепестков часто имеют выемку. Плоды шаровидные, до 1 см в диаметре, сначала красные, потом пурпурно-черные, как правило горькие [10].

В местах своего естественного произрастания P. sargentii встречается в горных широколиственных и смешанных лесах на высоте от 700 до 1 500 м над ур. моря от островов Хоккайдо и Кунашир до центра японского архипелага – островов Хонсю и Сикоку. Вид также отмечен в северо-восточном Китае, на Корейском полуострове, Сахалине, Курильских островах и юге Приморского края [8, 10, 11].

В условиях средней полосы России Prunus sargentii – интродуцент, в основном культивируется в ботанических садах и дендропарках Москвы, Ярославля, Переславля-Залесского, Твери. Часто выступает в роли ключевых видов на территориях этнокультурных экспозиций – японских садах. В городском озеленении широко не применяется.

Изучение фенологических фаз, изменчивости морфологических параметров плодов и семенной продуктивности при широком разнообразии отдельных генотипов в созданных интродукционных популяциях позволит выявить, отобрать и использовать наиболее декоративные и оригинальные формы с хозяйственно полезными признаками в качестве нового посадочного материала для дальнейшей селекционной работы.

Расширение ассортимента красивоцветущих древесных растений в городском озеленении позволит не только повысить эстетическую привлекательность зелёных насаждений, но и создать благоприятные и комфортные условия жизни человека в городских условиях.

Цель исследования – изучение семенной продуктивности Prunus sargentii Rehder с целью введения вида в культуру в качестве декоративного растения для озеленения городов и его использования как исходного материала для дальнейшей селекционной работы.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования являются взрослые деревья (28–40 лет) интродукционной популяции Prunus sargentii Rehder, расположенной в ландшафтной экспозиции «Японский сад» на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук. Исследования осуществляли с 2020 по 2022 г. Всего здесь произрастают 48 экземпляров Prunus sargentii Rehder (все экземпляры пронумерованы).

Фенологические наблюдения проводили по общепринятой методике [12]. Для изучения семенной продуктивности в схожих условиях произрастания в пределах экспозиции были отобраны 19 деревьев. На модельных деревьях были отмечены по 3 побега длиной 40–50 см в средней части кроны. Наблюдения проводили в первой половине дня (с 9.00 до 12.00) с конца апреля. На модельных побегах подсчитывали число распустившихся цветков, отцветших цветков, образовавшихся завязей, опавших и зрелых плодов. Потенциальную семенную продуктивность (ПСП) определяли по числу семяпочек, сформировавшихся на модельном побеге, реальную семенную продуктивность (РСП) – по числу созревших семян на модельном побеге; процент плодоцветения – как отношение числа завязавшихся плодов к числу цветков на модельном побеге, выраженное в процентах; коэффициент семенификации – как отношение показателей реальной семенной продуктивности к потенциальной.

Для изучения морфометрических параметров в качестве модельных деревьев были выбраны 27 экземпляров, находящихся в генеративном состоянии. В исследовании учитывали массу, высоту и ширину плода. С каждого экземпляра собирали по 30 плодов на высоте от 2 до 3 м в разных частях кроны, всего было изучено 1 680 плодов. Для морфометрических признаков определяли среднее арифметическое значение (М), ошибку средней (m), коэффициент вариации (CV). Оценку степени варьирования признаков определяли в соответствии со шкалой С.А. Мамаева [13].

Метеоданные были взяты из базы данных Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) [14].

Статистическую обработку данных проводили с использованием программ Statistica и Past.

Результаты и обсуждение

Фенологические наблюдения. Цветение P. sargentii в условиях Москвы происходит в конце апреля – начале мая, плоды формируются в мае – первой декаде июня, созревают во второй половине июня. За развитием плодов P. sargentii наблюдали в 2020–2021 гг. (рис. 1).

В среднем через 5–6 сут после окончания цветения и опадания лепестков (7–10 мая) длина завязавшихся плодов составляет 4,5 мм, ширина – 3 мм, окраска плодов в этот период светло-зеленая (рис. 1А). К началу 3-й декады мая плоды достигают нормального размера, не изменяя окраски (рис. 1Б). В начале созревания плоды окрашиваются в желто-оранжевые тона (27–30 мая, рис. 1В), затем краснеют (рис. 1Г) и в стадии полной зрелости становятся почти черными, горькими на вкус (16–20 июня, рис. 1Д). Плоды созревают почти одновременно, с разницей в 3–5 сут вне зависимости от срока цветения.

Зрелые плоды находятся на дереве очень короткий срок (они опадают сами или их поедают птицы), что затрудняет их сбор. Длина зрелых плодов в зависимости от образца достигает от 7 до 13 мм, ширина – от 6 до 12 мм. Период от

а

БВГД

Рис. 1. Изменение размера и окраски при созревании плодов P. sargentii (масштаб линейки 5 мм)

начала созревания до появления зрелых плодов составляет в среднем 35–40 сут.

В ходе наблюдений отмечено, что разница в датах начала цветения изучаемых экземпляров составляет в среднем 10 сут, однако позднецветущие экземпляры созревают почти одновременно с раннецветущими. Сходные данные были получены для коллекции косточковых на Дальневосточной опытной станции ВИР им. Н.И. Вавилова [15].

Семенная продуктивность Prunus sargentii . Семенная продуктивность – это показатель адаптации вида в конкретных условиях местообитания, который отражает его способность к возобновлению. Под этим термином понимается образование семян на генеративном побеге растения, выраженное процентным соотношением между числом семяпочек и числом образовавшихся из них семян [16, 17]. В связи с тем что в завязи цветка Prunus sargentii формируется одна семяпочка и образуется один плод, элементарной единицей семенной продуктивности этого вида принят плод. Показатели семенной продуктивности Prunus sargentii в условиях интродукции за 2020–2021 гг. представлены в табл. 1.

Потенциальная семенная продуктивность на модельных побегах варьировала в широких пределах (от 20 до 318 шт.) в зависимости от экземпляров и года наблюдений. Средние показатели ПСП и ЧЗП (число завязавшихся плодов) в 2021 г.

оказались в 2 раза выше, чем в 2020 г. Реальная семенная продуктивность в 2021 г. в 2,6 раза превышала аналогичный показатель в 2020 г. Коэффициент семенификации, отражающий характер взаимоотношений растения с условиями обитания [15], в 2021 г. был в 1,5 раза выше, чем в 2020 г. (0,45 и 0,32 соответственно). Однако при этом процент плодоцветения в годы наблюдений оказался близким – 66,2 и 66,7%. О стабильности этого показателя можно будет сделать вывод после дополнительных наблюдений.

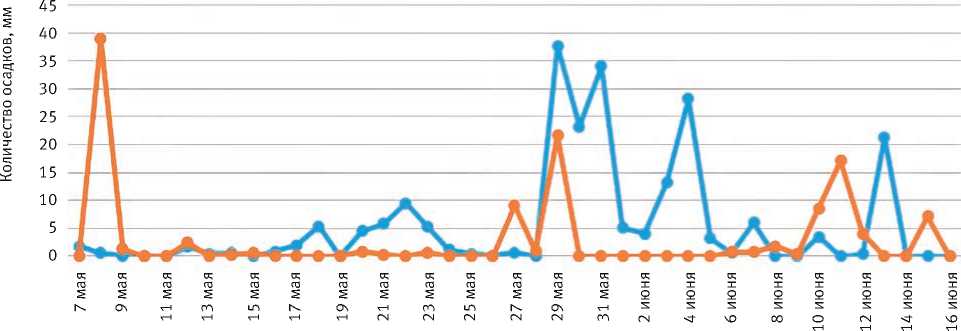

В период формирования плодов P. sargentii в 2020 г. осадков выпало почти в 2 раза больше, чем в 2021 г., – 222 мм и 118 мм соответственно, при этом показатель реальной семенной продуктивности в 2020 г. был ниже, чем в 2021 г. Вероятно, сочетание избыточного увлажнения (рис. 2) и пониженных температур (среднесуточные температуры воздуха варьировали от +5,9 до +10,6 °С) на протяжении длительного периода (10 сут) в 2020 г. (рис. 3) оказало негативное влияние на формирование плодов и снизило реальную семенную продуктивность.

Изменчивость морфометрических параметров плодов Prunus sargentii . Индивидуальная изменчивость понимается как изменчивость особей в пределах популяции [13]. Изменчивость морфометрических параметров плодов P. sargentii рассматривается в границах интродукционной популяции, она представлена за 2020–2022 гг.

Таблица 1. Показатели семенной продуктивности в 2020–2021 гг.

|

Показатель |

2020 г. |

2021 г. |

|

M ± m (CV) min…max |

M ± m (CV) min…max |

|

|

Потенциальная семенная продуктивность, шт. |

107,7 ± 15,6 (63,16) 20…318 |

202 ± 25,8 (40,3) 48…278 |

|

Число завязавшихся плодов, шт. |

70,8 ± 10,9 (66,9) 12…96 |

141,7 ± 26,7 (59,5) 37…257 |

|

Процент плодоцветения, % |

66,2 ± 4,6 (29,9) 24,8 – 97,4 |

66,7 ± 6,6 (31,1) 25…95,1 |

|

Реальная семенная продуктивность, шт. |

34,42 ± 5,5 (69,3) 3…99 |

92,2 ± 19,8 (67,87) 5…185 |

|

Коэффициент семенификации |

0,32 ± 0,021 (30,1) 0,068…0,45 |

0,45 ± 0,063 (45,2) 0,033…0,70 |

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего арифметического значения; CV – коэффициент вариации, %; min – минимальное значение признака; max – максимальное значение признака.

2020 г. -♦— 2021 г.

Рис. 2. График суммы осадков в 2020 и 2021 г. в период плодоношения

Рис. 3. График среднесуточных температур в 2020 и 2021 г. в период плодоношения

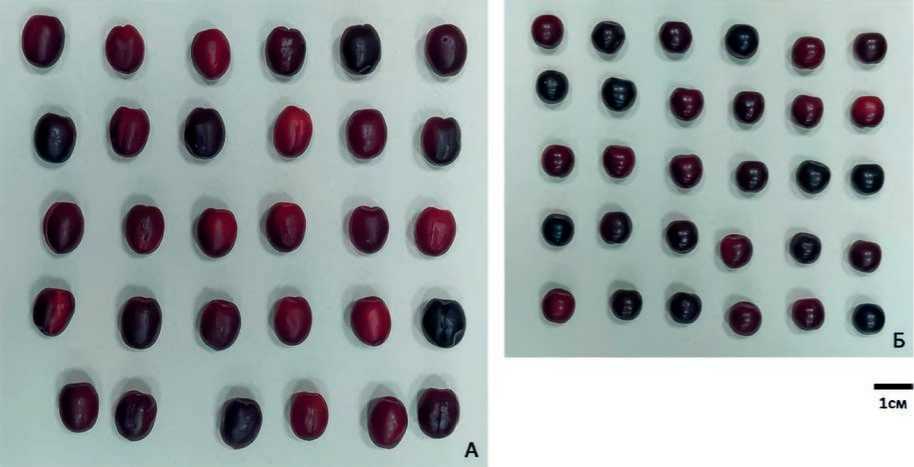

В процессе исследования определены следующие средние значения морфометрических параметров: средняя масса плода в 2020 г. – 0,60 г, в 2021 – 0,53 г, в 2022 г. – 0,69 г; средняя длина плода в 2020 г. – 10,0 мм, в 2021 – 10,3 мм, в 2022 г. – 11,1 мм; средняя ширина плода в 2020 г. – 8,7 мм, в 2021 – 9,9 мм, в 2022 г. – 10,1 мм. Масса и линейные размеры плодов в 2022 г. превышают значения предыдущих лет. Морфометрические параметры плодов P. sargentii в пределах интродукционной популяции достаточно вариабельны. Так, плоды экземпляра № 22 характеризуются наименьшими значениями по массе, длине и ширине плода за период наблюдений, а экземпляр № 3, наоборот, – наибольшими средними значениями морфометрических параметров (рис. 4).

Морфометрические параметры плода варьируют от очень низкого до среднего уровня (CV от 2,4 до 14,5%). Более широкий разброс показателей отмечается на уровне популяции, где изменчивость признаков повышается до 20,7%. Линейные размеры плода менее изменчивы, чем масса плода (табл. 2).

Для оценки достоверности различий между изученными показателями плодов был использован простой непараметрический U-критерий

Манна-Уитни. Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках достоверны.

Согласно U-критерию Манна-Уитни, значения 3-х морфометрических параметров плодов 8 экземпляров достоверно различались по годам (табл. 3). Исключением стал показатель длины плодов у некоторых образцов (№ 14, 23, 32) в 2021 и 2022 гг., для которого различия оказались незначительными (в таблице значения выделены оранжевым цветом).

Наблюдения за растениями данной популяции выявили их стабильное цветение и плодоношение, что свидетельствует о перспективности вида для его более широкого использования в дальнейшем.

Выводы

-

1. Интродукционная популяция P. sargentii , расположенная на территории этнокультурной экспозиции «Японский сад», формировалась на протяжении 30 лет, ее взрослые особи ежегодно плодоносят.

-

2. Период от фазы завязывания до появления зрелых плодов в среднем составляет

Рис. 4. Внешний вид плодов образцов № 3 (А) и № 22 (Б)

Таблица 2. Морфометрические параметры плодов P. sargentii в 2020–2022 гг.

-

3. При различных показателях семенной продуктивности P. sargentii в 2020 и 2021 г. процент плодоцветения оказался близким.

-

4. Сочетание избыточного увлажнения и понижения температур на протяжении длительного периода в отдельные годы может оказывать негативное влияние на формирование плодов и также снижать реальную семенную продуктивность.

-

5. Морфометрические параметры плода варьируют от очень низкого до среднего уровня (CV от 2,4 до 14,5%). Более широкий разброс показателей отмечается на уровне популяции, где изменчивость признаков значительно повышается. Линейные показатели плода оказались менее изменчивы, чем их масса, что, вероятно, связано с погодными условиями.

-

6. Стабильное цветение и плодоношение P. sargentii в условиях Московского региона свидетельствует о перспективности вида для дальнейшего более широкого использования.

|

Морфометрические параметры плодов |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

|||

|

M ± m min…max |

CV, % |

M ± m min…max |

CV, % |

M ± m min…max |

CV, % |

|

|

Масса, г |

0,60 ± 0,02 0,39…0,86 |

17,5 |

0,53 ± 0,02 0,40…0,71 |

19,5 |

0,69 ± 0,03 0,43…1,02 |

20,7 |

|

Длина, мм |

10,0 ± 0,3 7,7…12,5 |

11,3 |

10,3 ± 0,3 8,2…12,0 |

11,0 |

11,1 ± 0,3 8,7…13,3 |

10,5 |

|

Ширина, мм |

8,7 ± 0,2 7,7…9,8 |

6,8 |

9,9 ± 0,2 7,7…11,2 |

9,4 |

10,1 ± 0,2 8,8…11,2 |

6,8 |

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего арифметического значения; CV – коэффициент вариации, %; min – минимальное значение признака; max – максимальное значение признака.

Таблица 3. Уровень значимости различий морфометрических показателей плодов P. sargentii в 2020–2022 гг.

|

При- |

Образец |

|||||||||||||||

|

знак |

3 |

14 |

17 |

21а |

22 |

23 |

24 |

32 |

||||||||

|

Масса |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

|

2020 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,057 |

0 |

0 |

0,005 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2021 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,004 |

||||||||

|

Высота |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

|

2020 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,44 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

0 |

0,002 |

0 |

|

2021 |

0 |

0,83 |

0 |

0 |

0,001 |

0,76 |

0 |

0,59 |

||||||||

|

Ширина |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

|

2020 |

0,002 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2021 |

0 |

0,002 |

0 |

0,67 |

0,001 |

0,0008 |

0 |

0,004 |

||||||||

Примечание: для оценки различий между признаками использовали U-критерий Манна Уитни (p <0,05).

35–40 сут. Несмотря на разные сроки цветения отдельных деревьев, созревание плодов на них происходит одновременно.

Исследование выполнено в рамках темы государственного задания Никитского ботанического сада – национального научного центра РАН № FNNS-2022-0007.

Список литературы Семенная продуктивность Prunus sargentii rehder как показатель успешности интродукции

- Формирование устойчивых интродукционных популяций: абрикос, черешня, черемуха, жимолость, смородина, арония / А.К. Скворцов, Ю.К. Виноградова, А.Г. Куклина [и др.] ; Рос. акад. наук, Глав. ботан. сад им. Н.В. Цицина. - Москва: Наука, 2005. - 187 с.

- Путенихин, В.П. Дендрология с основами декоративного садоводства: учебное пособие. - Ч. I / В.П. Пу-тенихин. - Уфа: РИО БашГУ, 2006. - 164 с.

- Царенко, Н.А. Красивоцветущие восточноазиатские виды подсемейства сливовые (Prunoideae Focke) / Н.А. Царенко // Вестник ДВО РАН. - 2011. - № 2. - С. 124-128.

- Серая, Л.Г. Влияние фитопатогенных грибов и других факторов на состояние растений ландшафтной экспозиции «Японский сад» в ГБС РАН / Л.Г. Серая, И.Ю. Будилова, Л.Н. Мухина // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы IX Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Н.И. Федорова. - Минск, 2015. - С. 189-192.

- Путенихин, В.П. Дендрология с основами декоративного садоводства: учебное пособие. - Ч. II / В.П. Путенихин. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. - 242 с.

- Витковский, В.Л. Плодовые растения мира / В.Л. Витковский. - Санкт-Петербург: Лань, 2003. - 592 с.

- Плодоводство / В.А. Потапов, В.В. Фаустов, Ф.Н. Пильщиков [и др.] ; под ред. В.А. Потапова, Ф.Н. Пиль-щикова. - Москва: Колос, 2000. - 432 с.

- Царенко, В.П. Дикорастущие косточковые плодовые растения Дальнего Востока России / В.П. Царенко, Н.А. Царенко. - Владивосток: Дальнаука, 2007. - 301 с.

- Еремин, Г.В. Использование дальневосточных видов в селекции косточковых культур на Северном Кавказе. - Текст: электронный / Г.В. Еремин // Генетические ресурсы косточковых культур: вчера, сегодня, завтра: научный онлайн-семинар памяти В.П. Царенко: научное текстовое электронное издание ; под общей редакцией Ю.В. Ухатовой, Е.А. Соколовой, Н.Г. Тихоновой; Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. - Санкт-Петербург: ВИР, 2023 - С. 11-13. - Режим доступа: https://www.vir.nw.ru/wp-content/uploads/2023/05/Geneticheskie-resursy-kostochkovyh-kultur_-vchera-segodnya-zavtra_pamyati-V.P.-TSarenko_2023.pdf?ysdid=lwyxn5jiwf807233965 (дата обращения - 15.03.2024 г.).

- Manual of Japanese Flowering Cherries. Flower Assodation of Japan. - Tokyo, 1982. - 609 p.

- Егорова, Е.М. Дикорастущие декоративные растения Сахалина и Курильских островов / Е.М. Егорова. -Москва: Наука, 1977. - 254 с.

- Плотникова, Л.С. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Л.С. Плотникова // Сборник статей ; отв. ред. П.И. Лапин. - Москва, 1972. - C. 40-46.

- Мамаев, С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на примере семейства Pinaœae) / С.А. Мамаев. - Москва: Наука, 1973. - 284 с.

- Булыгина, О.Н. Описание массива данных суточной температуры воздуха и количества осадков на метеорологических станциях России и бывшего СССР (TTTR). - Текст: электронный / О.Н. Булыгина, В.Н. Разуваев, Т.М. Александрова. - Режим доступа: http://meteo.ru/data/162-temperature-predpitati on#описание-массива-данных.

- Царенко, Н.А. Фенологическое развитие восточноазиатских видов вишни в условиях юга Приморского / Н.А. Царенко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2012. - № 5 (91). - С. 16-20.

- Вайнагий, И.В. О методике изучения семенной продуктивности на примере Potentilla aurea L. / И.В. Вай-нагий // Растительные ресурсы. - 1973. - Т. 9. - № 2. - С. 287-296.

- Вайнагий, И.В. О методике изучения семенной продуктивности / И.В. Вайнагий // Ботанический журнал. - 1974. - Т. 59. - № 6. - С. 826-831.